谈到传统村落保护管理工作,只谈资金缺乏,建设性破坏,长期得不到修缮导致破坏,这些都是老生常谈。而实际在现阶段村镇保护建设中的难题是什么?在此前的一年半多时间里,我和同事们在村里调查走访,取得了一系列成果反馈。

从实际看,除了资金问题,传统村落保护管理的难题主要包括:

每个村编制的规划比较多,规划整体编制水平低,但是具体指导操作落实的很少,村内反映保护规划的可实际操作性不强,缺乏保护规划专项资金。村落有传统村落、美好乡村、历史文化名村等多个称号,分属不同部门管理,各项资金来源不同,管理要求不同,基层难以统筹协调。编制保护规划之后的实施工程难度大,政府实施必须要求有工程资质,而各地传统的民间施工队本来有良好的地方工作基础,却因为没有达到要求的工程资质而没有机会参与。

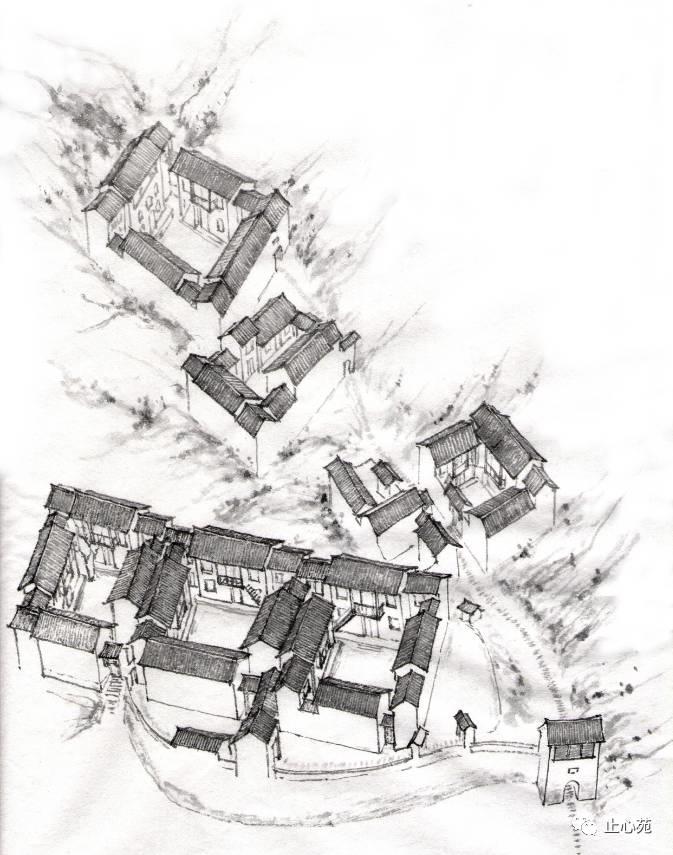

山西晋城郭壁村

管理不到位。县领导对村内发展建设具体的指导工作不多,各村尚在自己摸索保护发展方式。管理人才十分缺乏,不懂相关保护的要求。对于有保护价值的私宅、缺乏保护机制,政府回购资金压力大,社会资金进村政策缺乏,单纯鼓励吸纳社会资金的口号无法落实。外地人购买或租赁村内住宅的需求越来越多,如何具体操作,既保护村民的利益,又保护传统资源,合理促进传统村落的开发利用,需要加强管理。传统建筑的保护利用方式单一,主要为博物馆式参观,应加大探索推广其他方式古民居的保护利用。单一依靠外界投资旅游开发,因为开发商过分汲取资源,过于追求门票,管理方式简单粗暴干扰村民日常生活。

保护意识仍然薄弱。对历史文化名城名镇名村保护工作认识不到位,保护意识薄弱。在保护对象上,存在着重物轻人的问题。技艺性文化遗产的活载体迅速消失,许多掌握传统工艺技术的匠人正在悄然离去。在指导思想层面上,存在过分强调经济效益的片面发展观。由于片面重视经济效益,我们的干部或者看轻这种不能直接带来经济效益的对象,甚至视为发展的包袱;或者由于看到遗产可以为旅游业所利用,又视遗产为摇钱树,而置遗产的文化历史价值的保护于不顾。对一个城市冠以历史文化名城的称号,给城市带来了荣誉,也给了城市一张宣传自己的名片。遗憾的是,部分城市仅仅是拿走了这个称号带来的名牌效应,而忽视了自己应该为此承担的责任。原有的旧城区的规划控制指标纷纷被突破,特别是建筑高度限制被修改,建筑容积率被提高。

依法执政力度不够。体制上存在多头管理,政令不一。一处遗产地往往分属多个单位管辖,互相掣肘。在干部政绩考察上缺少必要的行政督察机制,对于行政作为错误而导致遗产破坏的决策者,国家缺少惩罚规范。一些地方不严格执行保护规划,随意修改保护要求。

专业技术支持不足。学术研究上存在基础研究工作缺乏,遗产保护缺少强有力的理论指导的问题。在人才结构上存在遗产保护人才严重缺乏的问题。不仅缺少战略性的管理人才,而且缺少真正懂得保护规划设计人才。

回顾历史文化名城镇村保护历程,自1982年至2000年,主要是评选公布名城,编制文物保护法,编制保护规划(有很多名城滞后)三个方面来做,重评不重管的弊端就是在1992年之后的城市开发中大量建设破坏。2000年至今,评选名镇名村,编制保护规划规范,保护条例,似乎是有法可依,越来越完善,但是仍然在管理上缺乏,禁止的多,引导的少。

安徽唐模村水口

经过讨论研究,我们总结现阶段关于历史文化名城名镇名村保护管理工作的政策要求趋势是:

实际应用性。政策一定要关注实际效果,仅仅提出要求是远远不够的,更需要为地方一线的管理工作人员和当地居民考虑,要明确各方的权利责任,建立方便快捷的管理联系平台,在地方提出需求之后迅速做出回应。

简便易行。保护管理政策推行便于理解,便于操作,这是适用性最基本的要求。保护管理不是一直加码提约束条件,也要结合地方实际情况给予地方灵活性。管理政策是给居民和基层管理人员看的,不是给政府高级部门拿来研究的。

社会参与性。制定保护管理政策要兼顾到社会参与性,不仅仅是便于政府管理,也要照顾到社会参与企业个人和当地居民的基本利益,尤其在经营方式内容上提供管理的合法性。

本人为中国建筑设计院城镇规划院历史文化保护规划研究所规划师,本文为调研工作中同事交流心得体会,不代表官方意见。

始发于微信公众号:止心苑

规划问道

规划问道