尹力,武汉大学城市设计学院博士研究生

魏伟,武汉大学城市设计学院副院长,武汉大学中国发展战略与规划研究院副院长、教授、博导,通信作者

城市群是中国推进新型城镇化的空间主体、发展经济的主要阵地和人民高质量生活的核心载体,“十四五”规划纲要明确指出以城市群为抓手,优化提升5个国家级城市群、发展壮大5个区域性城市群、培育发展9个地区性城市群,带动全国经济效率整体提升。同时,主体功能区战略已成为新时期我国国土空间治理的核心战略和顶层设计,按照城市化、粮食安全和生态安全将国土空间划分为3种主体功能定位和优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发4种开发方式,通过实施分类管理以优化国土空间开发格局。从主体功能区战略布局来看,全国重点开发区和优化开发区主要集中在各城市群内,明确以城镇、农业、生态“三区空间”中城镇空间为主导,奠定了城市群国土空间格局演化的基调;面向城市群国土空间治理,承接主体功能定位要求,推动地域主导功能传导向底层土地利用转型,是落实主体功能区战略,塑造高质量国土空间格局的关键抓手。近20年我国快速城镇化在带来显著经济效益的同时,也伴随着土地城镇化快于人口城镇化、城市群发育程度不高、建设用地扩张与经济增长脱钩等问题——失速的城镇扩张和粗放的土地利用模式严重阻碍了城市群进一步转型发展。因此,在首轮《全国主体功能区规划》的实施末期、城市群成长阶段转换的关键时期,回顾我国城市群城镇空间演化特征,检验主体功能区战略对城镇空间的引导和实施效果,对进一步落实主体功能区战略、构建新时期城市群空间支撑平台具有极其重要的理论和实践意义。

针对城市群城镇空间的研究文献颇丰,主要涵盖城市群空间治理体系、要素流动网络组织及城市群协同规划,集中在土地实体的包括城镇空间发展潜力、土地利用效率、交通设施网络等方面。此外,自2010年主体功能区战略实施以来,对其实施效果的评估一直是研究热点,主要包括:①实施对比。通过对比主体功能区战略实施前后城乡建设用地在各类主体功能区的变化特征,探究其引导管控效果。②效率测度。通过比较城镇建设用地在各类主体功能区的投入产出效率和用地集约度,研究主体功能区对城镇生产效率和集约度的影响。③传导检验。开展“ 主体功能—三区空间—土地利用”3个空间尺度上的“降维传导”和“升维检验”衔接研究,探究主体功能区战略对国土空间开发保护的指导效果。现有城市群城镇空间研究仍有以下不足:①或集中在宏观城市群发展战略,或着眼于微观的城镇扩张,上层空间战略和底层土地转型之间的联系需要进一步强化;②聚焦城镇空间的现状特征和未来预测,对长时间序列历史时期的城镇空间内在时空交叉转换特征和变化规律还需深入研究;③开展“城市群城镇空间演化实际—主体功能区战略要求”之间的衔接研究较为缺乏,对全国尺度城市群城镇空间的历史演化进程、现状空间分异特征、与主体功能区战略的吻合程度缺乏宏观认知,制约着对我国城市群未来国土空间格局优化的理性预判。

中国将迎来主体功能区战略的深化落实期、现代空间治理体系的完善期和城市群转型发展的关键期——几大历史关键节点的交汇使得从全局层面系统回顾城市群城镇空间演化历程、评价底层空间变化态势是否符合上层战略要求尤其必要:通过城镇空间演化特征检验主体功能区战略的传导实施效果,厘清不同尺度下国土空间规划判别要点,为主体功能区战略完善与落实提供历史经验参考;通过统筹谋划全国城市群城镇空间布局,强化主体功能区战略对城市群主导地域功能的宏观把控和落地指引,为城市群转型发展和全国经济地理格局优化构建空间支撑平台。基于此,本文对我国19个重点城市群在进入新世纪以来的城镇空间演化特征及与主体功能区战略的耦合程度进行研究,通过“审视发展历程—检验吻合程度—总结指导未来”为新时期中国城市群国土空间保护开发、衔接主体功能区战略和城市群尺度下的相关空间规划编制提供方法参考和数据支撑。

1 研究区域与方法

1.1 研究区概况

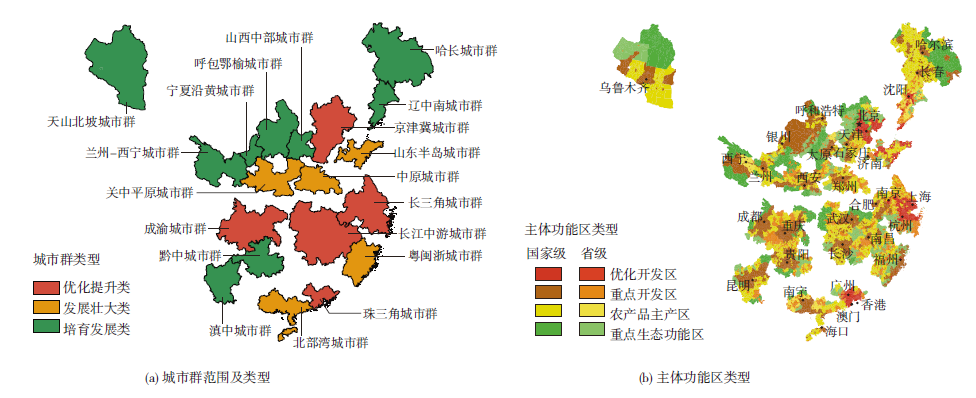

选取“十三五”“十四五”规划连续20年强调的19个城市群为研究对象(图1),其总体呈现“5+5+9”的战略发展结构:5个优化提升类城市群(京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝)、5个发展壮大类城市群(山东半岛、粤闽浙、中原、关中、北部湾) 以及9个培育发展类城市群(哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡),共涉及197个城市,总面积约315.49万km²。

图1 19 个城市群区位及其主体功能区概况

1.2 数据与方法

本文用以提取城镇空间的3期(2000、2010、2020年) 土地利用数据来源于自然资源部发布的全球30 m地表覆盖数据产品(GlobeLand30),对于城镇空间的界定为研究单元内城乡建设用地,通过栅格拼接,重分类为城镇、农业、生态3类空间,用以开展后续土地交叉转换研究。为了有效测度大范围、多样本的长时间序列城镇空间演化与交叉转换特征,采用“整体描述—特征识别—升维检验”的逻辑分步展开:

第一步:整体描述——宏观梳理城镇空间时空演化过程,从整体上把握城镇空间扩张的规模和速率。定义占据指数(Uoi ) 测度研究单元内城镇空间的面积占比,用以表征城镇空间的主导程度;定义扩张指数(Uei ) 测度城镇空间变化面积的年增长/减少速率,用以表征城镇的动态变化趋势。公式如下:

式中:Sij 为i 期第j 研究单元城镇空间的总面积;TAIij 为研究单元总面积;ΔUij 为i 期第j 研究单元的城镇空间变化面积;ΔTij 为时间跨度;TUIij为基期城镇空间面积。

第二步:特征识别——测度城镇空间的交叉转换和景观格局变化特征,从“规模—形态”两大维度综合研究城镇空间内在变化过程及规律。使用空间交叉转换矩阵分析不同阶段城镇空间的增加来源和退化去向,并从类型尺度选取斑块数量(NP)、最大斑块指数(LPI)、形状指数(LSI) 和斑块结合度(COHESION) 等4个常用指数来测度城镇空间的破碎化程度和形状复杂程度。

第三步:升维检验——分析城镇空间演化特征与主体功能区战略要求的吻合程度。首先,将8类主体功能区按照战略目标合并为城镇发展区、粮食安全区、生态功能区等3类,分区统计城镇空间在不同主体功能区的数值差异;进而,引入地理探测器的分异及因子探测器计算城镇空间的各项变化指标是否与主体功能区吻合,并按照主体功能区战略实施前后分时段对比分析,其基本假设是如果主体功能区战略对城镇空间具有重要影响,那么城镇空间演化应在不同战略定位的主体功能区间产生显著空间分异。地理探测器计算公式如下:

式中:q 值为主体功能区战略与城镇空间各项演化指标间的吻合程度,即主体功能区多大程度上解释了城镇空间演化的空间分异,值域为[ 0,1],q值越大表示越吻合;h= 1,2,…;L 为主体功能区类型;Nh 和N 分别为第h 类型的单元数和研究区单元总数;σ²h和σ²分别是h类型单元和全区所有单元该变量值的方差。

2 结果分析

2.1 整体时空演化过程

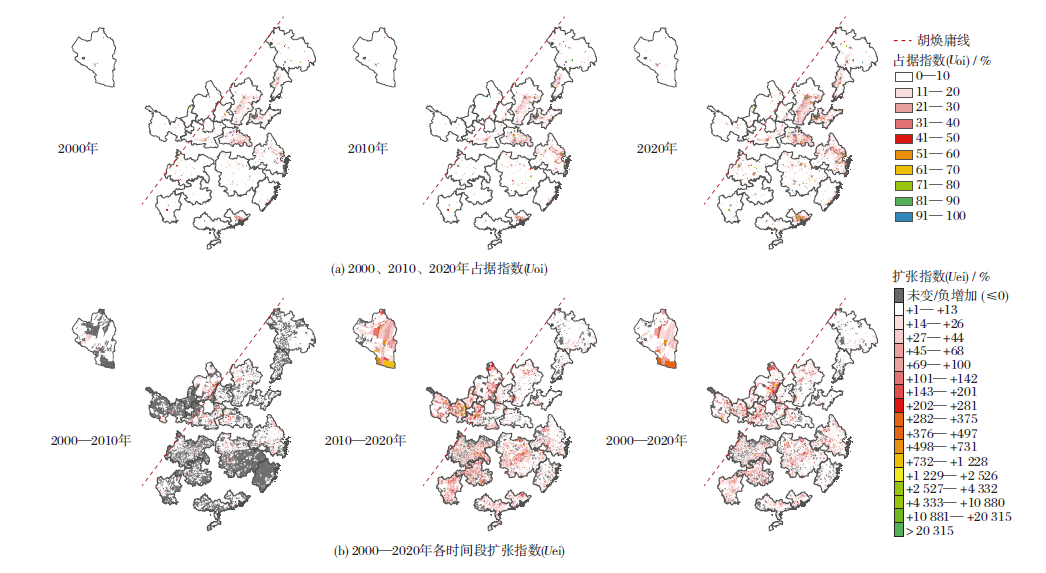

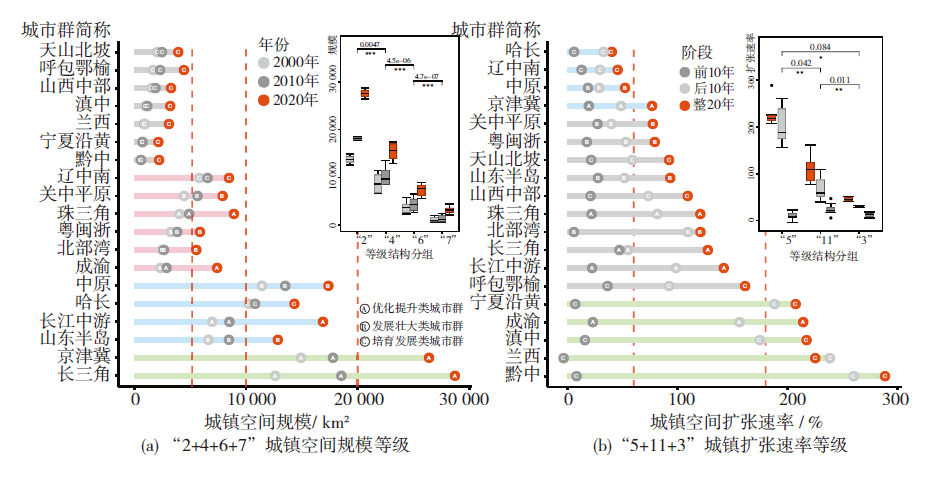

2000—2020年我国城市群城镇空间规模持续增加,空间分异显著,不同主体功能区内城镇演化特征具有显著差异(图2、图3)。总体来看,19个城市群发展战略上虽然是“5+5+9”结构,但在城镇空间规模分布和扩张速率上却呈现不同的等级结构特征,城镇发展区是城镇扩张的主要地区,不同主体功能区内城镇空间的分布及扩张规模差异显著,但扩张强度却较为复杂。具体包括:①到2020年,19 个城市群城镇空间总面积18.31万km²,新增城镇共计8.91万km²,增幅约94.92%,后10年城镇扩张规模达6.87万km²,是前10年的3.37倍;城镇发展区、粮食安全区和生态功能区内城镇增长规模分别为6.69 万km²、1.46 万km²、0.77万km²,约75%的新增城镇集中在城镇发展区,与主体功能区的定位要求吻合。②从历年城市群城镇空间规模比较,总体呈现“2+4+6+7”的等级结构[图3(a)],以2020年城镇规模为例:京津冀与长三角规模最大,占城市群城镇空间总面积的15%左右;中原、长江中游、哈长和山东半岛的规模次之,约占7%—10%;珠三角、辽中南、关中、成渝、粤闽浙和北部湾城市群约为4%;余下7个城市群占比仅在2%左右。③从扩张规模和速率来看,扩张规模整体按照“优化提升—发展壮大—培育发展”的顺序降低,但扩张速率却呈现“5+11+3”的等级结构[图3(b)]:培育发展类城市群扩张速率普遍较大,兰西、滇中、黔中、成渝和宁夏沿黄等5个城市群增长2—3倍;呼包鄂榆、长江中游、长三角、北部湾、珠三角、山西中部、山东半岛、天山北坡、粤闽浙、关中和京津冀等11个城市群城镇空间增长近1倍;而哈长、辽中南和中原等3个城市群仅增长50%左右。④对比城镇扩张的时段差异,前10年占比高达48.36%的乡镇未扩张甚至缩减, 而后10 年该比例剧烈下降至18.29%,未扩张乡镇在空间中仅零散分布在成渝、哈长、北部湾和天山北坡等城市群外围的偏远地区,实现了从“点式局部扩张,主体地域不变”到“集中连片扩张,点状外围不变”的格局转换。⑤结合主体功能区来看,城镇发展区是城镇扩张的主要地域,珠三角、成渝、长三角、粤闽浙、呼包鄂榆和辽中南等7个城市群最为显著。

图2 城市群城镇扩张指数和占据指数时空分布图

图3 城市群城镇规模及扩张速率等级分布图

2.2 空间交叉转换特征

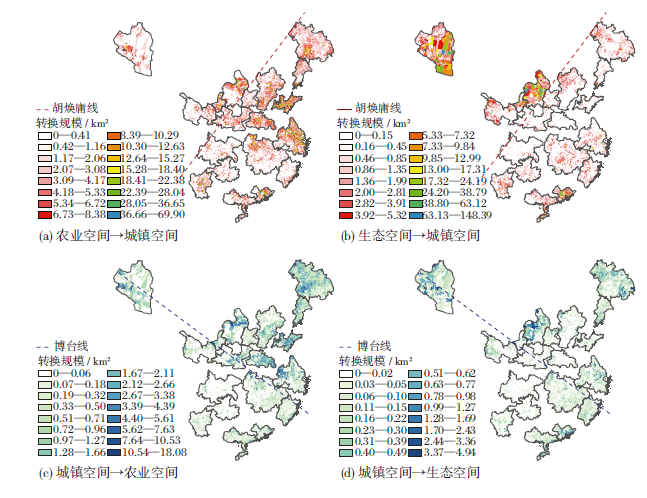

将城市群国土空间分为城镇、农业、生态空间等3类,计算2000—2020年城镇空间的时空交叉转换规模和方向(图4)。整体来看,城镇和农业空间的相互交叉转换是我国城市群城镇转换的主导特征,其中又以城镇占用农业空间为主导;胡焕庸线和博台线不仅是我国重要的地理界线,还是刻度城市群城镇土地交叉转换特征差异的分界线;主体功能区定位的差异并不影响城镇占用农业空间的主导地位,定位相同的功能区在城市群之间具有类似的转换特征,定位不同的功能区在城市群内部交叉转换规模、比例和方向有所差异,大部分城市群的粮食安全区、生态功能区面临着农业和生态空间大规模流失的严峻问题。

图4 2000—2020 年城市群城镇空间交叉转换空间分布图

具体分析可知:①农业空间是城镇扩张的主要来源,也是城镇退化的主要去向:近20 年19 个城市群城镇空间共转入10.42万km²,其中约80%来源于农业空间;共转出1.48万km²,农业空间占比85%。②胡焕庸线可作为城镇扩张来源的分界线:农业转城镇空间显著发生在胡焕庸线东侧的城市群;生态转城镇空间主要发生在西侧的呼包鄂榆、天山北坡和兰西等城市群。③博台线可作为城镇空间退化的分水岭:城镇空间退化为农业、生态空间主要发生在博台线以北的城市群地区;中原、长三角、京津冀和山东半岛城市群的城镇转农业总规模相对较多,内部转换显著的地区多分布在远离中心城市的外围乡镇地区;城镇转生态空间较多的地区分两种情况,一是国家划定的重点生态功能区,二是大型城市外围的生态保障区域,如广州、上海、南京、北京等城市周边的乡镇单元。④从主体功能区定位来看,城镇发展区是交叉转换的主要发生地域,农业转城镇是其中主导的变化类型;粮食安全区中依然是城镇占用农业空间为主导,但是城镇退化为农业空间的规模显著增加,尤其是中原、哈长、山东半岛和关中平原城市群中粮食安全区的城镇空间大量退化为农业空间。

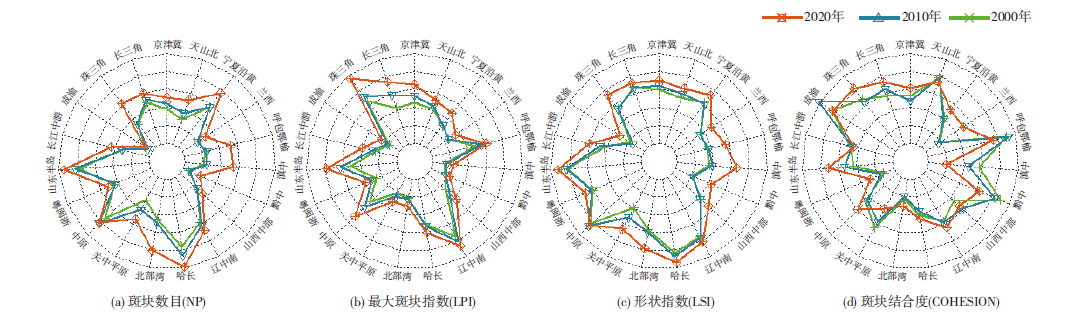

2.3 景观格局变化特征

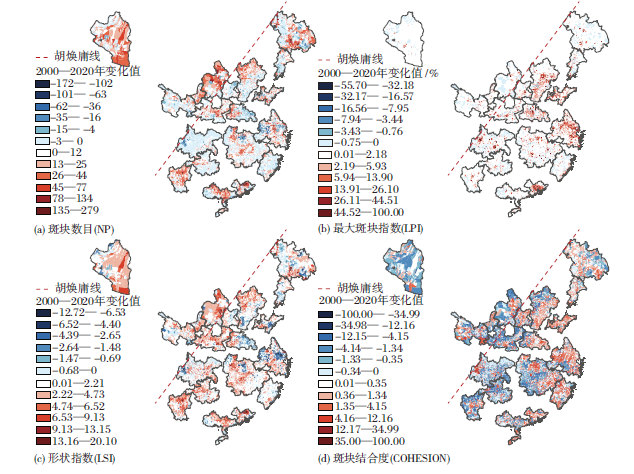

计算2000—2020年景观格局指数并计算变化幅度(图5、图6)。分析可知:①城镇空间破碎化、形状复杂化、中心城镇规模极化是城市群的主导变化特征。近20 年城镇斑块数目平均增幅为43.77%、复杂度指数上升26.81%、最大斑块指数上升42.94%。②地形地貌的差异对城市群城镇空间景观格局变化影响深刻。山地和丘陵地形促进了城镇空间破碎化和形状复杂化,平原和盆地地形虽有助于城镇空间扩张,但易造成中心城市规模首位度过大。③分主体功能区来看,城镇发展区中首位城市规模显著扩大,空间结合度稳步上升,城镇空间的主导地位进一步加强,符合主体功能定位要求。最大斑块指数20年来平均增长上升43.68%,结合度上升0.41%,形状复杂度上升26.22%。④粮食安全区中城镇空间的数量和规模不断增加,呈现持续扩张的发展趋势,与保障粮食安全的功能定位出现矛盾。城镇斑块数量、最大斑块指数的增幅是城镇发展区的1.44、4.49倍,尤其是西南地区的滇中、黔中、成渝城市群粮食安全区城镇斑块数量增长明显,东北地区的哈长、辽中南以及中原城市群等国家级粮食主产区中农业空间被大规模侵占。⑤生态功能区中城镇斑块数量猛增,空间结合程度显著下降,形状日益复杂,核心城市的规模扩张效应明显,保障生态安全的主体功能受到城镇扩张的严重威胁。三大主体功能区中只有生态功能区的城镇结合度指数呈现下降态势,20年平均下降幅度为0.75%,同时斑块数量增幅为+161.65%、最大斑块指数上升194.09%、形状指数上升86.70%。总体来看,近20年城镇发展区的景观格局变化特征与其功能定位吻合,但非城镇发展区依然面临着城镇剧烈扩张所带来的斑块数量增加占用农业与生态空间、空间分布离散、集约化程度不高等问题,尤其是东北、西南和中原地区的粮食安全区以及黄河流域中下游、长江上游的生态功能区,城镇空间格局变化的趋势与其战略目标出现错位。

图5 2000—2020 年城市群城镇景观格局指数变化空间分布图

图6 2000、2010、2020 年各城市群城镇空间景观格局指数

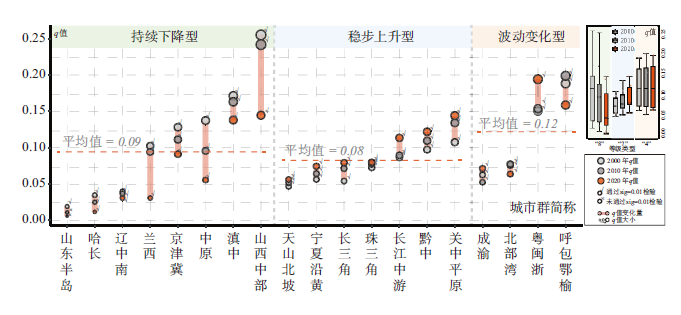

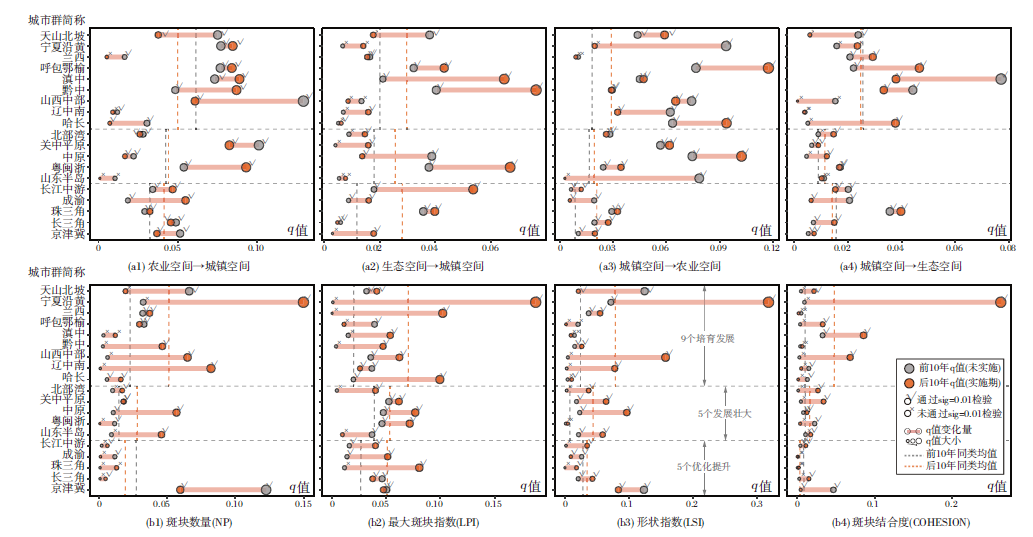

2.4 吻合程度检验

以城市群为基本分析单元检验历年城镇空间分布格局与主体功能区战略定位的吻合程度(图7),在此基础上分未实施期(2000—2010年) 和实施期(2010—2020年) 检验主体功能区战略与城镇转换规模、景观格局变化的吻合程度(图8)。综合来看,战略实施前后主体功能区与城镇空间各项指标间的吻合程度发生显著变动,具体包括:

图7 2000、2010、2020 年主体功能区与城镇空间分布的吻合程度变化

图8 主体功能区战略实施前后与城镇空间交叉转换和景观格局变化的吻合程度对比

(1) 主体功能区与城镇空间分布的吻合程度整体呈下降趋势,按照“培育发展—发展壮大—优化提升”的等级顺序依次减弱,2020年吻合程度q 均值仅为0.08, 相比2010、2000年减幅为11.16%、11.78%。分城市群来看,主体功能区与城镇空间的吻合程度具有“8+7+4”的类型分异:8个主要分布在北方的城市群连年下降,包括:京津冀、山东半岛、中原、哈长、辽中南、山西中部、滇中和兰西城市群;7个城市群逐年上升;4个城市群呈现波动变化特征。

(2) 主体功能区与城镇空间交叉转换的吻合程度呈现较为复杂的变化特征:①按照主体功能区战略意图,农业转城镇空间应大规模发生在城镇发展区,但实际后10年城镇发展区的转换规模变化幅度相比未实施期普遍呈下降趋势,整体转换幅度下降了5.17%,反而粮食安全区中农业转城镇规模的变化幅度上升,整体转换幅度上升了1.75%,农业转城镇的交叉转换特征与主体功能分区定位出现了错配。②城镇空间退化为农业空间,应主要发生在粮食安全区,对比实施前后10年的转换幅度,城镇发展区城镇退化为农业空间的幅度下降了4.70%,粮食安全区增幅为2.55%,与主体功能定位吻合,但在生态功能区中却上升了2.15%。③城镇与生态空间的互相转换并不是主导趋势,其中生态空间转城镇空间前后10年的变化幅度在生态功能区中略有上升,但主要变化集中在城镇发展区和粮食安全区;城镇空间退化为生态空间主要集中在生态功能区,实施后10年相较未实施变化幅度增加了3.32%,与主体功能区战略较为吻合。总体上,主体功能区战略的实施对城镇扩张的主导类型——“农业转城镇”并未有效控制,但对城镇空间的退化具有较为明显的引导效果,尤其是农产品主产区中向农业空间的退化、生态功能区中向生态空间的退化。

(3) 城镇空间的景观格局变化特征和主体功能区的吻合程度普遍在战略实施后剧烈增加,分析可知:①城镇发展区中城镇斑块数目、最大斑块指数、形状指数和斑块结合度呈增加趋势,即城镇数量增加、形状逐渐复杂、中心城镇的首位度增加、集中连片发展的趋势进一步增强,与主体功能区的发展战略定位符合,其中较为特殊的是成渝、黔中、呼包鄂榆等多山地型城市群城镇发展区中结合度指数稍有下降,但形状复杂度、城镇斑块数量等依然提升较大,与地形地貌因素明显关联。②粮食安全区中主体功能区战略的实施对中心城镇规模首位度的增加促进作用明显,后10年最大斑块指数平均增幅是前10年的123.75%;同时粮食安全区中城镇斑块数量在战略实施期也相较于未实施期增幅变大,说明粮食安全区中城镇空间的扩张并未因主体功能区战略实施而有所减弱,反而促进了中心城镇的极化扩张和城镇空间破碎化。③生态功能区中主体功能区战略的实施对城镇空间的结合度降低有明显的促进作用,实施后10年结合度指数变化幅度整体下降了0.29%,斑块数量、最大斑块指数和形状指数均有所上升,关中平原、呼包鄂榆、宁夏沿黄、山西中部和成渝等城市群尤其显著,说明在战略实施后生态功能区中城镇的数量依然增多,但形状更加复杂化、空间分布更加分离化,这种城镇空间形态的变化特征与生态保障功能发挥所需要的完整、连续且较少人为干扰的生境需求产生了矛盾。

3 结论与建议

3.1 结论

本文按照“整体描述—特征识别—升维检验”的逻辑思路,分析我国城市群城镇空间的时空演化特征,检验主体功能区战略定位与城镇演化的吻合程度,结论如下:①19个城市群城镇空间近20年共扩张8.91万km2,呈现“总量倍增,先慢后快,由中心点式扩张变为集中连片扩张”的总体特征;优化提升类城市群扩张规模较大但增速缓,培育发展类城市群起步较晚,规模小但扩张势头迅猛;不同于城市群发展战略的“5+5+9”层级结构,城镇空间总量逐渐形成“2+4+6+7”的金字塔结构,扩张速率呈现“5+11+3”的等级结构。②农业空间是城镇扩张的主要土地来源,同时远离中心城市的外围村镇腹地城镇退化现象显著;胡焕庸线和博台线能够有效刻度城市群城镇演化的空间分异特征。③城镇空间破碎化、形状复杂化、中心城镇规模极化是我国城市群的主导变化特征,城镇发展区首位城市规模显著扩大,空间结合度稳步上升;非城镇发展区面临着城镇剧烈扩张所带来的斑块数量猛增、结合度不高所带来的集约化程度大幅下降问题,尤其是生态功能区中的格局变化与战略目标错位严重。④主体功能区与城镇空间的吻合程度呈现“8个持续下降+7个稳步上升+4个波动变化”的类型分异特征,主体功能区战略实施对城镇扩张的主导类型——“农业转城镇”并未有效控制,但对城镇空间的退化引导效果显著;此外,主体功能区战略对城镇空间景观格局变化的作用尤为显著,但变化方向与定位要求之间有所错位。

3.2 建议

在落实主体功能区战略和城市群转型发展的新形势下,提出以下建议:

一是以城市群城镇空间格局优化为核心抓手,统筹南北差异、东西差异和城乡差异,带动区域发展从不协调走向协调:应尽快针对博台线北侧普遍性的城镇退化现象展开研究并制定对策;对胡焕庸线西侧城镇“三区三线”划定时应留有弹性,要考虑到可能出现的新区域极化发展中心;针对远离中心城市村镇腹地的低效城镇空间,要根据城市群经济发展格局差异化对待,从区域一盘棋视角整体谋划、集约布局;推动全国城市群城镇空间的承载力和生产力向“5+5+9”层次结构的内涵要求靠拢。

二是充分发挥主体功能区战略对城镇布局与开发的宏观把控作用,完善主体功能区的降维传导机制和操作路径,妥善协调城镇空间与农业空间、生态空间的紧张关系,带动城市群国土保护开发从低质量走向高质量:首先要管住无序扩张,虽然主体功能并非唯一功能,但按此发展态势来看,粮食安全区和生态功能区中城镇的进一步扩张必将影响主体功能的发挥;其次应在新一轮主体功能区战略制定时补充城镇空间格局和形态管控的相关指引,抑制城镇空间破碎化、分散化、形状复杂化的变化趋势,推动城镇用地高效集约利用。

三是针对不同发展阶段、不同资源禀赋城市群的城镇空间实施差异化战略指引,探索不同主体功能区内城镇空间的规模参数确定技术,促使“土地规模—人口数量—经济水平”耦合协调发展,带动城市群城镇空间管制从粗放走向精细:严格约束京津冀、长三角和长江中游城市群城镇空间的无序扩张和破碎化态势,同时加强对粮食安全和生态保障功能的落实和监管;对中原、哈长和山东半岛等位于我国粮食主产区内、发展趋势强劲的城市群,要在城镇发展区预留足够的建设用地指标,避免在非城镇发展区出现大规模的城镇扩张;兰西、天山北坡和宁夏沿黄等西北地区城市群近一半新增城镇空间在非城镇发展区,应着重完善该类城市群粮食安全区和生态功能区内的管控体系,引导城镇空间向城镇发展区集约化扩张,并基于定期资源环境承载力评价构建环境和粮食安全预警机制。

本文引用格式:尹力, 魏伟. 基于主体功能区战略的我国城市群城镇空间演化解析(2000—2020 年)[J].城市规划学刊, 2023(2):88-95.(YIN Li, WEI Wei. Analysis of the Spatial Evolution of Urban Clusters in China Based on the Strategy of Main Functional Zones (2000—2020)[J]. Urban Planning Forum,2023(2): 88-95.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】基于主体功能区战略的我国城市群城镇空间演化解析(2000—2020 年) | 2023年第2期

规划问道

规划问道