The Stones of Venice

威尼斯之石

[英]约翰·拉斯金(John Ruskin) 著 潘玥 译

华中科技大学出版社 2023.5

ISBN 9787568093712 ¥79.80

历史的痕迹隐藏在聚集蜂拥的人群之后,是这座城市所能享有的不多的快乐之一;它们隐藏在许多长满青草的庭院、寂静的小径和荫蔽的河流里,这里的柔波已经侵蚀了城市百年的历史记忆,此后将很快地、永远地擦除它们。我们的任务将是去拾遗、搜集,把失落的城市碎片修复。

—— 约翰·拉斯金

目 录

译序

第I卷 基础

第一章 采石场 第二章 建筑的美德 第三章 建筑的划分 第四章 墙基 第五章 墙面 第六章 檐壁 第七章 墙垛基础 第八章 拱曲线 第九章 拱砌体 第十章 屋顶 第十一章 扶壁 第十二章 重叠 第十三章 装饰题材 第十四章 装饰的处理 第十五章 前厅

第II卷 大海的故事

第一部分 拜占庭时期:第一章 王座 第二章 托切罗岛 第三章 圣马可大教堂

第二部分 哥特时期:第一章 哥特式的本质 第二章 公爵宫

第III卷 衰落

第三部分 文艺复兴时期:第一章 早期文艺复兴 第二章 罗马文艺复兴 第三章 怪诞文艺复兴 第四章 结论

contents

译 序

同济大学建筑与城市规划学院副教授 潘玥

“伦巴第那一支苦寒的川流,以及后来的诺曼的河流,在它们所经之处留下漂泊的石砺,在它们自身范围之外并未影响南部地区。但是阿拉伯炽热的岩浆,即使它停止流淌,也使得整个北部空气变得温暖,整个哥特式建筑毋宁说是北部地区的艺术身处这一影响下不断自我完善与精神化的历史。”很难相信,这种黑格尔式的论述出现在《威尼斯之石》(The Stones of Venice)中。这本书的作者写道:“自从人类最初的统治越过重洋,三种权力形态标志性地扎根于他们的土地:泰尔、威尼斯,以及英格兰。泰尔的统治现在只剩下回忆;威尼斯只剩下废墟;英格兰,继承它们的伟大之处,如果忘记这些先例,一样会从骄傲的荣光堕入可悲的灭亡……延续泰尔,威尼斯有着无可挑剔的美丽,虽然统治时间较短,在最终走向衰亡的那个时期,还是留了几许意味供我们这代人领悟:尘海之上的幽灵,如此孱弱,如此静谧,一切都被尽数剥夺而去,除了她的甜美,潟湖上的幻影在微弱地闪耀,让我们疑惑,到底哪一处是城,哪一处是影。”他急于为当代人记录这些教益:“这些警示被每一朵涌起的海浪诉说着,就好像已经响起的历史的钟声,在威尼斯之石上飘荡。……威尼斯之石庶可以真正触碰那些石头,洞察那些让人中了毒般的大理石质地的崩塌最终逃脱其曾经一度如水晶般闪耀的光芒,庶可以揭示这三个世纪以来欧洲的建筑及其他艺术的堕落,我迄今为止已经不住地暗示我的读者,我的追问庶能为这一重要真相提供有力证明。”

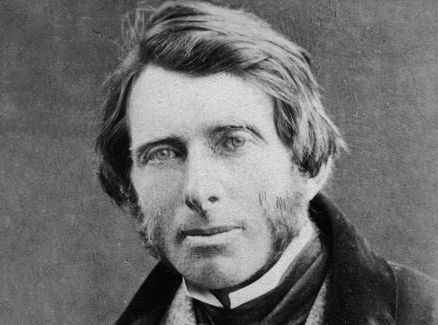

自维多利亚时代起这位作者的洪亮音响持续弥漫于思想界。作为19世纪伟大而有影响力的艺术和建筑评论家、社会改革家,约翰·拉斯金(John Ruskin,1819—1900)的写作涵盖令人眼花缭乱的门类,在60年的文字生涯中,发表了250多种著作,研究绘画、建筑、地质学、政治经济学、社会改革、遗产保护、宗教、戏剧、文学、音乐、神话学、历史等,体裁涵盖散文、诗歌、小说、信件、演讲、论文、宣传册、谈话、日记和自传等。如果不读拉斯金,今人无法了解19世纪的文化轨迹,而这一历史时期的思想方式在今日越来越显示出反省式的价值。传统的断裂持续引发一轮轮复兴,在欧洲,警醒于断裂传统的不可修复性,一众哲学家发起现象学的道路,传统的倾听并未消失于过去,而是同时思考当下。现代对经典文本的重读中,一项现代建筑学对于自身的认知进程,其重要开端涉及尼古拉斯·佩夫斯纳(Nicolaus Pevsner)完成于1936年的现代建筑史名篇《现代设计的先驱者:从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》(Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius),作者延续其艺术史背景之师承,以黑格尔的历史总体性视角展开解释,现代建筑运动的世系被追溯到了英国的工艺美术运动,同时也意味着开启了阅读拉斯金的一道大门。如果说拉斯金是在威尼斯呼吁改革不列颠,那么佩夫斯纳就是在大陆呼吁赞扬不列颠。现代学者的解读接续性地揭示了拉斯金这位激进的道德家对于工业时代不可缺少的修正作用。阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)提供了对于其思想在现代意义上的又一项认识——社会为艺术的必然性立法:“艺术的衰弱从未被认为是社会整体病症的表现之一,这一切始于拉斯金。……艺术是一种社会性需要,没有任何一个国家可以忽视这种需要而甘冒智性缺失的危险……拉斯金将艺术的衰弱归咎于现代工厂、机械化生产和流水线分工,这使得工人与其劳作的真正关系被阻断,也就是将劳作中的精神部分剔除,并把劳作物从劳作者的手中夺走……现代建筑与工业艺术的合目的性和真实性大部分是出自于拉斯金的努力和信条。”如其所言,拉斯金以艺术为切口,他影响的正是关于经济的、教育的、政府职责的社会观念。这种萦绕未去的声音实则是一种提醒,直到21世纪,人们恐怕还远远未解决拉斯金提出,以及其门徒威廉·莫里斯(William Morris)共同感觉到的工业时代的文化危机问题:“我们依然活在这个故事的续集里”。

拉斯金全集多达39卷,浩繁如烟海,其中最受艺术和建筑评论家赞誉之作为5卷本的《现代画家》(Modern Painters),这套写作时间绵延17年的著作对于艺术家透纳(Joseph Mallord William Turner)和拉斐尔前派(Pre-Raphaelite)的解读奠定了公众对20世纪表现主义(Expressionism)的理解。拉斯金的建筑学著作《建筑的七盏明灯》(The Seven Lamps of Architecture)中的重要篇章“记忆之灯”(The Lamp of Memory)将“年岁痕迹”(age mark)视作建筑的核心价值,提出讲述故事或者记录事实的粗粝好过没有意义的精细,构成历史保护中关于“修复”(restoration)与“反修复”(anti-restoration)命题论争极为重要的引据之一;《建筑的七盏明灯》所讨论的主题最后扩展为《威尼斯之石》的三个著名篇章,通过并置哥特式建筑和文艺复兴时期的建筑挖掘早期艺术对于当代的价值,以此作用于英国自身的文化发展。肯尼斯·克拉克(Sir Kenneth Clark)指出,《威尼斯之石》第2卷第4章“哥特式的本质”(The Nature of Gothic)是引发“哥特复兴”的原因。事实上这一篇章也对工艺美术运动起直接引领作用,《威尼斯之石》崇尚建筑要传达劳动愉悦和手工艺特质,使得建筑具有人手之“体温”,而不是成为机器驯化的奴隶。这一精神通过工艺美术运动进行广泛传播,进一步触发了现代建筑运动。

《威尼斯之石》何以具有极高的历史价值?如果放置在其产生的社会整体语境里去探讨,可能就昭然若揭。在1850年的时候,英国成为世界上城市化程度最高的国家,已经有超过一半的人口居住在城镇或者城市里,而不再从事单纯的农业。英国城市化进程突飞猛进,却于原本扎根在土地和稳定血缘、地缘关系的社会裙带上演进,造成的境况便是将整个社会置于一个需要不断支撑供需但是福利不稳定的体系之中运转。《威尼斯之石》的写作,不仅接续了《建筑的七盏明灯》中突出历史意识地位的态度,呈现了拉斯金美学思想联结社会问题的有机发展,这本著作更与他对于威尼斯历史的实地调查和对人类文化衰亡更替现象的长期思考相对应,与时代的外部震荡休戚相关。正因为英国在19世纪的剧烈变动,造成了拉斯金逐渐将写作重心从早期的艺术评论转为社会批评,通过对建筑学问题的聚焦,激烈批判当时的资本主义意识形态。这种时代意识使得拉斯金与卡尔·马克思(Karl Marx)有很多接近之处,他们都观察到了工人阶级的出现。该书的著名篇章“哥特式的本质”其实偏离了原本讨论威尼斯建筑历史的写作主旨,出现了一个新的主题,就是如何调整社会关系以产生优良的建筑,如何在工业时代中保护人性。

在此章中,拉斯金讨论了工业和劳动者工作环境的问题,他写道:“不是因为人们吃不饱,而是因为他们对赖以为生的工作毫无乐趣。因此,财富被视为享乐的唯一手段。人们不会因为上层阶级的蔑视而痛苦,而是无法忍受他们所从事的工作,实质上是有辱人格的劳动,让他们觉得自己活得并不像个人。”如果将拉斯金的描写与工业时期的工厂劳动者进行机械操作的照片结合起来看,很容易理解拉斯金作品中何以产生如此愤怒和哀恸之情。他继续写道:“一天能制造出许多别针的确是件好事,但倘若我们能看清针尖是用何种水晶砂打磨的——而人类的灵魂之砂,却需要放大很多倍才能被我们看到——我们应该警醒,人们可能迷失了某些东西。……玻璃珠完全没有必要被生产出来,它的生产过程也不包含任何设计或思想。首先把玻璃拉成棒状,然后人们用力将其切碎,再将碎片投进熔炉中磨圆。负责切碎的工人整天都只能待在工位上,他们的手不断挥动,玻璃珠便像冰雹一样掉落。不管是做棒状玻璃的工人还是打磨碎片的工人,都没有机会行使哪怕丝毫的人权,因此每一个购买玻璃珠的年轻女士,都相当于参与了奴隶贸易。”

1849年8月,威尼斯宣布向奥地利军队投降,该地处于军事管制,霍乱流行,拉斯金可能是唯一一个进入该城冒险的英国人,《威尼斯之石》便是在这种情况下写出的。艺术对于社会显示的功能使得拉斯金把危险和现实置之度外了。他记录了威尼斯几乎每一座拜占庭建筑与哥特建筑的细节,写成了超过1100页的十多本笔记,画了168幅建筑细节图。1851—1853年间写成的《威尼斯之石》,作为19世纪最负盛名的文学作品和建筑学研究成果,是在拉斯金忘我的冒险调查基础上产生的。他就此得出一条新的关于如何评判包括建筑在内的艺术作品的结论:“任何艺术作品的价值恰恰就在于其中包含的人性总量的比率”,这个规则随后成了一条苛刻的建筑新准则——工艺美术运动的精神基底形成了。《威尼斯之石》这本书对于拉斯金之后角色的转变来说也是关键性的,并成为莫里斯随后倡导的艺术革命之纲领。

在为建筑艺术的社会必要性立法之外,《威尼斯之石》还包含了许多涓涓溪流,揭示了拉斯金怎样使用历史与地理的视角看待威尼斯,认识哥特式建筑的特质,并引向历史保护的整体认知方法。譬如他以动人的笔触这么写道:“我们知道,龙胆草生长在阿尔卑斯山脉中,橄榄生长在亚平宁山脉里,但是我们不足以想象出,在鸟儿迁徙的过程中能看到地球表面上多彩的镶嵌图案,一路顺着西罗科风而来的鹳鸟和燕子能看到龙胆草和橄榄之间显著的不同。让我们想象下,当我们比它们飞行的高度还要再高一些,俯视下面,就会发现,地中海是一片形状不规则的湖泊,静静地躺在那里,所有历经时光变换的海岬都沐浴在阳光之中。时而火光冲天的大地上盘旋着震怒的闪电和阴郁的狂风,时而火山上萦绕着一圈圈白色的烟雾,灰烬夹杂其中。”

接续“鹳鸟和燕子”的想象视角,拉斯金开始追溯威尼斯历史文化地景最初的成因。他记录道,威尼斯的防波堤位于城市和大陆之间,3英里宽的被称为里多的海峡分割亚德里亚海形成潟湖,但是防波堤的高度如此之低,以至于人们仍感觉城市建造在海洋的中心,尽管城市的真正方位也可以由标示深水海峡的成组木桩标示。就像是巨型海蛇布满斑点的背脊,在狂风中跳动,波光粼粼,海的平稳就不复存在,但是,退潮时海水下降18英尺或者20英尺足以使潟湖大部分湖底地面露出来,退潮时,可以看到城市耸立在一片暗绿的海草所覆盖的盐化平原中间,人们在心里某种程度上对古时候人们选择的居住地的孤寂感到恐惧,很少有人会思考,是谁最先将木桩敲进沙中,是谁最先在休息的时候向海中投撒芦苇的种子。如果隔离岛屿的海流再深一些,那么敌人的海军将一次又一次地征服这个城市;如果拍打海岸的波浪再汹涌一些,那么威尼斯建筑的繁华和精致将会被一座普通海港的墙壁和堡垒替代。如果城市的街道更为宽阔,而运河全部涨满水,那么这片土地上的城市和人的特色也将毁灭殆尽。拉斯金在此处显示出一种深刻的直感能力,对于环境与建筑因应关系的观察实际上对现代建筑师卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)产生了巨大影响,意即历史场域中的建筑生成须真正重视城市的地理与历史叠印下的空间层累与场所性格。

自然而然的,地理环境的限制将会影响建筑材料的选择和使用。威尼斯距离采石场太远,运送过程很危险,于是建筑师决定威尼斯的教堂以砖建造,从此限制了材料的物理形态。建筑师需要决定有限的珍贵大理石的使用位置,多彩的岩石被裁切成马赛克,覆盖到砖墙的表面。对于别国的建筑师可能会产生一个问题,如何决定运送一船量珍贵的碧玉(jaspers)还是二十船量的白垩石材(chalk flints),造一座小教堂用斑岩(porphyry)装点和玛瑙(agate)铺地,还是用毛石(freestone)建造一座巨大的教堂?拉斯金认为这对于威尼斯建筑师不构成问题,他们本就是从各个古老辉煌的国家来的流放者,早就习惯于用建筑废墟来建造自己的家,这么做既出于对过去的敬畏也出于天然的情感。因此,他们熟谙于把故旧的部分嵌入现代建筑中去,同时又在很大程度上受益于这样的方式,使得他们的城市如此灿烂。正是由于“现在”与“过去”的紧密结合,才使得他们的避难所有了家的感觉。换言之,威尼斯的圣马可广场就代表着一种多次加建形成的历史累积物,并且包含关于圣马可的动人传说。在这里,拉斯金从历史与地理的视角切换到威尼斯本土的建造传统,自然而然地提示了历史保护的态度——威尼斯建筑的新与旧的关系是一种不断叠印、融合了各个时期人类活动痕迹的历史性过程,进一步的,新建之物附着于传统产生家园的栖居感。

如果回到“哥特式的本质”一章中,可以发现关于建筑话题的教益极为丰富。拉斯金指出,哥特式建筑通过组合各建筑要素获得生机,清晰地体现了建筑师的个人精神,比如富于幻想、喜好变化、崇尚丰富性等。建筑外在表现为尖券(pointed arches)和拱顶(vaulted roofs)等,正是哥特工匠的精神力量及其表现形式,一种出于喜爱与经双手愉悦劳作的本能表达,使其艺术特质区别于其他建造风格。按照哥特式建筑的特征或者哥特工匠的精神元素,可以分为:1.野蛮粗犷Savageness;2.变化多样Changefulness;3.自然主义Naturalism;4.奇异怪诞Grotesqueness;5.坚硬羁直Rigidity;6.重复冗余Redundance。其中,关于第一点“野蛮粗犷”,拉斯金意指哥特工匠所能创造的形式难看、僵硬,却有着奔放的生命,如狂风拍击般强烈,如遮蔽的云朵那样变化多端。人类正是如这般爆发出自强不息的精神,展现出身体和心灵上的坚强品质。即使哥特工匠的作品有缺陷,但是谦虚、合理,饱含对真实的热爱。关于第二点“变化多样”,拉斯金意指哥特工匠偏爱新颖,容许千变万化,常常大胆发明诸如窗花格等。作为并置比较的文艺复兴建筑因此被拉斯金批评为艺术的堕落,因循守旧直接引发人心的懒惰,艺术品格的衰弱进一步导致民族生命力的停滞,最终导致威尼斯繁荣时代的终结和毁灭。虽然这样的批评未免过激,在此并置哥特式建筑与文艺复兴时期的建筑带来的更大启发是,我们常常会将拉斯金误认为是一位活在过去、捍卫传统的人,但实际上,《威尼斯之石》却一而再、再而三地指出建筑创造的重要性,拉斯金并未否定当代建筑师作为主体创造者的价值,而是通过哥特工匠勇于创造的精神导向一种活泛的思想方法,即了解历史、保护遗产的最终目的都是更好地服务于当代人的创造。

更重要的是,对于工业时代里怀旧情绪的出路,拉斯金也从未迷失,他非常清晰地在《威尼斯之石》中指出,摆在我们面前的任务并不容许任何臆测。浪漫色彩在那个世纪颓丧无力,尽管颇具特色,但事实上无力拯救,只能如攀援花那样作为粉饰辉煌时期所攀附的遗迹。如果我们想要看到它们凭借自身的力量屹立的样貌就必须剥去这些宏伟的残片。这些情感无用又让人着迷,它无力保护威尼斯,甚至连辨析它们自己所依附的事物也做不到。被拿来作为现代小说和戏剧发生背景的威尼斯已经躺在了过去里,全盛时期的辉煌成为历史,“像一场舞台蒙在第一缕微光中掩埋于尘土之下”“我们的任务将是去拾遗、搜集,把失落的城市碎片修复”。对于拉斯金而言,这些大大华丽于今日的过往,并非出自于王侯的白日梦,也并非出自于贵族的奢靡情调,而是出自于坚强的双手和具有耐力的心灵,以抵御自然的侵害,承受人类的怒火,如果人们的想象力匮乏,威尼斯断不能拥有这些奇迹,只有敢于洞穿荒野孤寂景象下的本质的人才能获得这一生命力。生生不息的潮水和连绵的沙石荫蔽威尼斯,使其真正地生长,从未想要她臣服,正如另一个消亡了的国度,“泰尔……先知面对满是陌生人的城市曾经道出预言。在今日仅仅被当作一支可亲的乐曲,我们充耳不闻其凌厉之处”。

拉斯金告知我们“过去”是永久的,如果我们在意它们的话,所有的历史都是紧紧绑在一起并且是混合的。《威尼斯之石》相对于《建筑的七盏明灯》的批判力度而言,更是一份饱含警示的历史记录,其思想方法和历史态度比《现代画家》显得更为系统和连贯,且具有历史雄辩性的力量。整本书一丝不苟地记录威尼斯的哥特式建筑——墙壁、门、窗、柱头及装饰等,而这种记录威尼斯建筑的方式延续了拉斯金在《现代画家》中对于透纳画作研究的方式,忠实描绘一片叶子、一块岩石和一条小溪……对于拉斯金而言,威尼斯是一个反映欧洲城市艺术、宗教发展到顶点的代表,但同时兼具最令人怖畏的人类衰弱根源,这一研究直接导向了对当时建筑学原则的反思。同时,拉斯金坚持以一种平行的写作方式,同时并置威尼斯的繁盛与威尼斯的衰弱,前者华丽繁盛,后者接踵而至,光荣岁月曾在13—14世纪,依靠于一种具有秩序的基督教信仰的正义。随后威尼斯出现了骄傲、放纵与贪婪,而威尼斯的文艺复兴表面绚丽的呈现,只能够预示精神价值的堕落与现世王权的衰落。最终,威尼斯成为一个堕落的城市,被死亡侵袭,它最终出现的怪诞艺术是“某种糟糕情况”的曲折反映。

写完《威尼斯之石》后不久,拉斯金逃离了个人不幸的婚姻生活,接续青年时期的足迹游历欧洲,他还进一步写了《给未来者言》(Unto This Last),《芝麻与百合》(Sesame and Lilies),《风之女王》(The Queen of the Air)等,拉斯金揭露的威尼斯的黑暗岁月与他这段时期自己所经历的黑暗也有一定的呼应。但是拉斯金不依不饶,坚持寻求最初是什么使得建筑成其伟大,并探寻保持人类旺盛创造性和生命力的秘密,正如他在书中的吟唱:“最初那时,当木桩钉入沙中,当屋顶庇护下的家园中火炉依然将天空照得通红;最初那时,在密实的高墙之内,在波涛无尽的呢喃中,当海鸟的翅膀撞击岩壁时,陌生的古老歌谣回响:海洋属于他,海洋由他创造;他的手又造出大地。”

“如果拉斯金先生是对的”,在《威尼斯之石》于1853年问世后不久,一位当时的评论者这么写道,“所有建筑师,以及所有过去三百年的建筑学教育,就都是错误的。”“确实如此”,在该书再版中拉斯金如此作答,“这一点是我一而再、再而三重申的要义。过往三百年的建筑师都错了,从根源上无一例外,统统错了。此即我努力证明的事情,并贯彻于《威尼斯之石》的始终。”

《威尼斯之石》在那时寻得的理解并不让拉斯金本人感到满意,尽管每个人都称赞他行文的方式,但他认为没有人真正理解他的词句,“字斟句酌下对字里行间的领会仅仅限于悦耳的曲调。”他觉得更为糟糕的恐怕不是“缺乏对言辞的鉴赏,而是无法体会字词之后的深意”。当时大部分读者,领会的是书中相对不重要的部分,很多建筑师“用黑的、红的砖点缀工厂的烟囱,用威尼斯窗花格装饰银行和衣料店”。在布伦特福德,拉斯金吃惊地发现了一件使用意大利哥特盛期风格的作品,“建筑师阅读了《威尼斯之石》第三部分的知识并予以运用。如果这件现代砌砖工程建在维罗纳,毗邻坎格兰德之墓也无甚不和谐之处。可是,这件美好而真实的砖砌作品却仅仅作为一座酒吧的门廊使用,它的全部动机是引诱买醉和鼓励懒惰。”对拉斯金来说,这一不幸现实展现的是与“文艺复兴这种有害的艺术”的斗争失败,当设计银行和布料店的当代建筑师拿起画板时,忘记了现实,梦想回到卫城或罗马,却无一丁点良心不安。

对于今天的读者而言,可能很愿意了解引发这种激烈争论的具体动因是什么,对今天的建筑学而言是否还留有其思维痕迹和参照价值。此外,读者可能也愿意留出一段充足的时光来接受拉斯金这位伟大老师的教诲,或者至少体会到当代对他的某些观点是“正确”的:无论拉斯金曾经说过的话有何价值,他论证的方式都具有绝对的说服力,而这种说服力本质上来自于深植在心的忧患之情。

《威尼斯之石》也许是19世纪这一具有思想革新意味的时代里非常好的历史研究之一,当然也一直是令人好奇的建筑学著作之一,对于今天的读者来说,因其自身的文字重量和时代隔阂几乎被完全遗忘是非常遗憾的,因此篇幅合适、择要选出的译本将是重启阅读的第一步。百年前,在《威尼斯之石》初次出版后,拉斯金自己也意识到,四十五万字的全文太多了,即使“对少数不受影响的读者来说,他们仍然在努力通读原文,并希望理解此书”。为了更广泛地获得读者的理解,拉斯金在1877年出版了一部摘要版,设法把此书缩短到原篇幅的三分之一到四分之一,约十四万字左右。第一卷内容被拉斯金删去了,但该部分对提倡建筑师自己动手这一原则作了引人入胜的阐述,是建立建筑判断标准的必要内容。更糟的是,1877年摘要版删去了此书最为精华的“哥特式的本质”一章,文艺复兴相关章节则未删减,索引占据了总篇幅的三分之一。综上考虑,本中译本的章节选取参照拉斯金全集图书馆版(Library Edition)、杰弗逊节选版(Jefferson Edition),以及林柯斯节选版(J.G. Links Edition),还原了拉斯金摘要版中虽被删减,但依然有当代阅读价值的部分。对于这一代学习者而言,近三十年尤其累积了新一轮从西学找出路的理想,而实际上现下提出问题、关注问题、思考问题的进路和理路都深受各类西学研究积累所规定,智识阶层处在中西古今的碰撞磨合里,中华文化的身份与主体性一直是关键问题所在。今日重读诸多西学经典,并非专门渲染某一种西学思潮,而是希望通过选译拉斯金最有启发的部分,便于读者领会如何在错综复杂的问题场域提问和解析,对历史文化拥有自觉的思考能力,以有助于今日思索传统和现代、古典文化与当代处境这类复杂的问题。

本书的翻译与研究工作得到译者所属团队同济大学建筑与城市规划学院常青研究室的宝贵支持,中国科学院院士,同济大学建筑与城市规划学院教授常青先生是译者在同济大学攻读博士学位期间的博导,对译者关于拉斯金遗产价值理论的研究给予了一系列珍贵的指点,并在译者博士后期间的相关研究工作继续给予了大量帮助和鼓励,本书及相关研究受以下国家课题的资助:国家自然科学基金重点项目(51738008),国家自然科学基金青年基金项目(52108026),在此一并致谢!

本次发布版本略有改动

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨威尼斯之石

规划问道

规划问道