●

规划体系改革背景下的次区域国土空间规划实践探索——以兰西城市群青海部分国土空间规划为例

●主导部所:总体中心二所

●协作部所:生态环境研究所

●项目地点:青海省

●项目规模:5.37万平方公里

●完成时间:2023年1月

一、项目背景

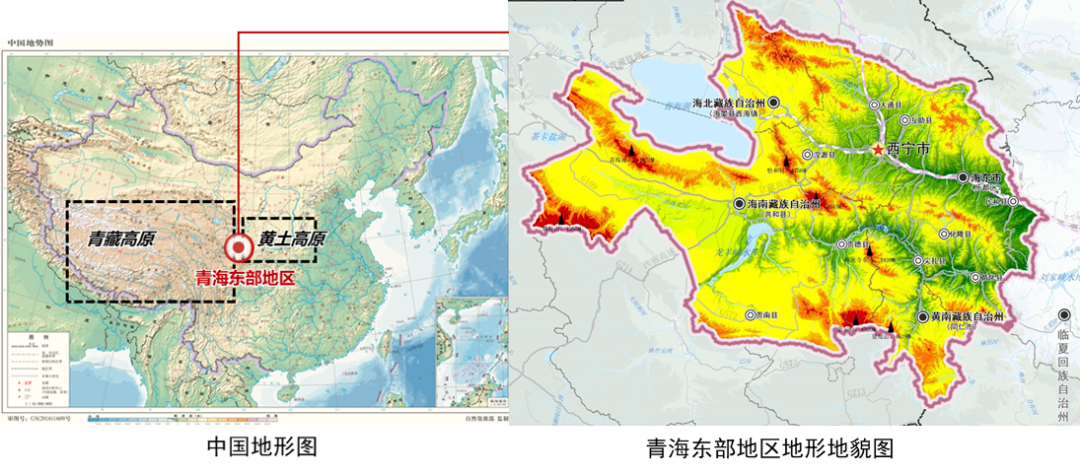

2018年3月,国务院正式批复《兰州—西宁城市群发展规划》,兰西城市群高质量发展成为我国加快推进新一轮西部大开发的重要战略举措。兰西城市群青海省内部分位于青海省最东部,涵盖了西宁海东都市圈的全部范围,共涉及5个市州、19个县区,总面积5.37万平方公里。该区域作为全省开发历史最悠久、人居适宜性最优越、城镇化发展水平最成熟、经济体系最健全、基础设施条件最好的重点开发区域,以全省7.7%的国土面积,集聚了70%以上的人口和经济总量。

兰西城市群青海省内部分区位条件

进入新发展时期以来,在习近平总书记对青海工作提出“三个最大”省情定位、“三个更加重要”战略地位和产业“四地”建设等重要指示的时代背景下,青海省的生态安全地位、国土安全地位、资源能源安全地位进一步凸显,青海东部地区既要落实筑牢黄河上游生态安全屏障的保护要求,又承担引领全省高质量发展的战略使命,统筹谋划好东部地区的国土空间开发与保护工作,具有十分重要的意义。

本项目在青海省全面贯彻落实国土空间规划体系改革要求,加快推进五级三类国土空间规划编制的关键阶段,立足兰西城市群建设新要求和省级重大战略部署,聚焦进一步增强省、市两级规划协调性与可操作性的核心任务,探索创新、总结经验,以期为青海东部地区高质量发展探索新思路、为次区域国土空间专项规划编制提供有益借鉴。

二、重点和难点

一方面,以西宁-海东都市圈为主体的青海东部地区是青海省的城镇化和经济发展核心,但整体仍处于培育阶段,又承担着保护黄河上游生态安全屏障、引领全省高质量发展的双重使命,底子薄、任务重的矛盾突出。因此,亟需探索和走稳一条与责任使命和发展阶段相适应的实现路径,构建生态资源环境条件与发展资源要素相匹配的高质量发展格局。

青海东部地区生态区位及地形地貌特征

另一方面,随着东部地区尤其是西宁、海东两市一体化发展的诉求日益强烈,空间资源配置方面的矛盾日益凸显。作为跨行政区域的国土空间专项规划,必须站在区域视角,统筹好战略性与协调性,做好关键要素统筹协调配置、充分发挥城市组合优势、搭建省市两级国土空间规划的传导桥梁,促进国土空间格局优化和治理水平全面升级。

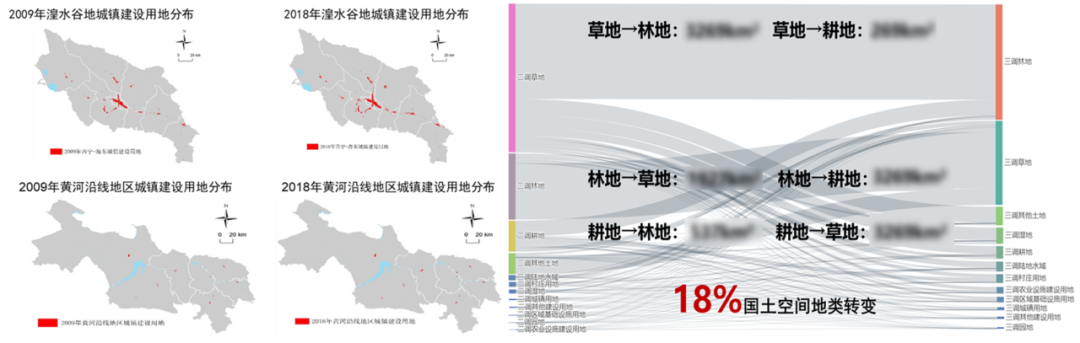

青海东部地区2009-2018年建设用地分布情况及国土空间生态区位及用地转换矩阵

三、创新与特色

因此,本项目立足青海东部区域特征,面向新时期、新使命、新要求,重点进行了三个方面的探索。

探索一:提出战略使命与国家责任下的高质量发展思路与空间响应战略

1、强核集聚,坚定以都市圈为发展核心的空间治理范式

一是形成一套土地供给与产业功能、城镇体系、人口分布相契合的资源配置方案。在已经确定的三线底盘上,结合国家和区域重大平台发展诉求,借助人口迁徙数据、空间生长模拟等技术手段,以内部弹性流动、跨区调配保障为思路,引导要素向高承载能力区域集聚,实现空间要素和指标传导的精准调配。二是打造三大跨界协作组团,融合西宁海东两市空间界面,作为核心区空间一体化的“试验田”。通过识别具备发展势能差、成本优势、空间潜力的区域,以东川-平安、大通-互助、多巴-甘河的产业和空间协同为重点、以网络化综合走廊建设为支撑,进一步拉开核心区一体化发展的空间框架,打造青海省空间协同的先行示范。在传统产业策划方法基础上,梳理现状与规划产业落位;同时通过产业图谱等技术手段,精细化预测产业细分方向。在此基础之上通过三种途径,实现“由城向绿-由绿向城“的产业赋能。

以都市圈为发展核心的空间总体格局及内部跨界协作组团引导

2、绿色筑基,探索区域建设空间向绿色转型的发展路径

一是以流域自然地理单元为统领,构建发展布局与资源结构协调一致的特色功能格局。强化流域生态单元与城镇发展空间耦合的作用机制,从黄河、湟水河“生命线”流域单元的格局出发,提炼不同单元的资源分布、利用方式、经营特点等特征,统筹构建湟水谷地、环青海湖、沿黄河三大功能分区,因地制宜建立差异化的分区管控标准。二是倡导“组团开发+蓝绿网络”空间组织模式,搭建以水为核心的复合绿色基础设施框架。顺应山水天然格局,依托河流和城镇组团间的山脊、峡口、农田预留城镇生态隔离带,构建适宜人居尺度的城市组团和集约高效、绿色低碳、安全韧性的基础设施空间保障体系,支撑东部地区国土空间可持续开发。

基于流域自然地理单元的三大特色功能分区及核心区蓝绿空间组织模式

探索二:凝聚空间发展共识,协调部署跨行政区域的关键性空间协同事项

一是创新规划编制组织模式,搭建开放协商、并联协同的规划编制交流平台。协调不同行政主体以达成上下一致的发展共识是本次规划的重要任务。因此,本次规划采用了纵向开放协商、横向并联协同的编制方式,一方面高频对接省、市、县级国空,实现同步研究、同步编制、同步审查;另一方面,与省级部门建立开放式、多样化的合作关系,为黄河流域(青海段)生态保护和高质量发展研究等省内重大课题提供了科学支撑。通过这种方式,最终形成了各方可接受的协同策略,达成了“最大公约数”的规划。

二是面向落实兰西城市群建设的重要使命,强化省际协同安排与空间衔接。在甘青共建兰西城市群“1+3+10”大框架下,规划面向兰西城市群建设新形势、新要求,一方面全力支持跨行政区的协同体制机制建设,积极推动成立西宁海东都市圈一体化领导小组,积极配合甘青两省推动兰西城市群建设统筹协调工作;另一方面,通过跨省际、跨部门共同认定,凝聚形成以民和-红古为省际协调突破口,以湟水河谷为主轴,以重大交通、市政廊道为支撑的空间协同发展共识,有效发挥规划在兰西城市群建设中的引领与统筹作用。

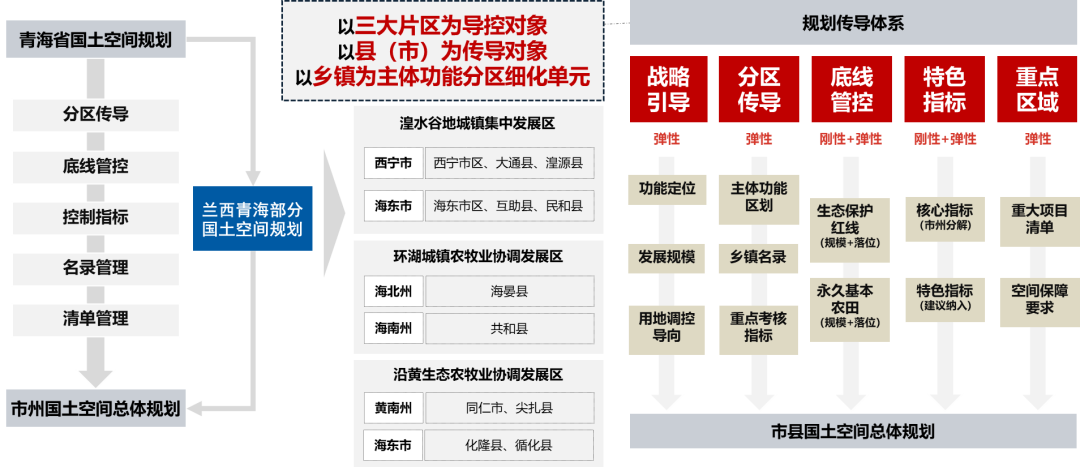

探索三:构建“多层协同”的综合传导体系,制定精准有效的政策工具包

一是构建五级综合传导体系,实现省级指标及管控要求的有效传导和区县间的良好协调。在“省级—市州级”基本传导逻辑的基础上,构建以三大片区为导控对象、以县(市)为传导对象、以乡镇为主体功分区细化单元的“战略引导-分区传导-底线管控-指标约束-重点区域”的综合传导体系,重点对跨区生态共保、设施协同共建等协同目标进行量化指引,明确沙化敏感区、重点生物栖息地等重点管控区域的分布和管控标准,使下位规划有效落实兰西城市群的建设愿景。

“战略引导+分区传导+底线管控+指标约束+重点区域”综合传导体系

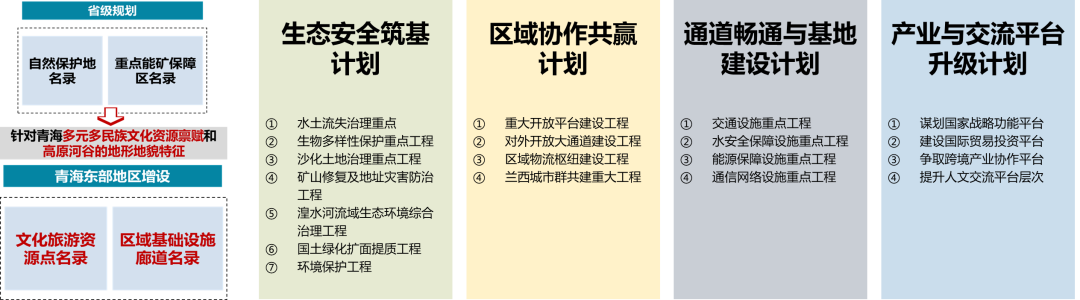

二是紧扣关键领域、薄弱环节,形成2个特色名录、4项建设计划清单。针对青海东部地区多元文化资源禀赋和高原河谷地形地貌特征,规划增补流域历史资源管控名录、基础设施控制廊道管控名录,指导约束下位规划和建设行动。同时,在省、市各级“十四五”项目库中选取有基础研究支撑、有资金预算安排的实际项目,形成可以真正落地的建设计划和重大项目库。

2个特色名录与4项建设计划清单

三是面向规划实施评估和绩效考核需求,设立青海东部地区特色化监管模块。依托省级信息平台,通过设立青海东部地区特色化监管模块,将规划提出的特色指标、管控名录、重大项目的落实情况和规划执行情况,作为监测、评估、预警及绩效考核的重要依据,确保一张蓝图绘到底。

四、规划实施情况

2023年1月,规划成果由青海省自然资源厅正式印发实施。项目组基于对青海长期跟踪服务,探索出的规划编制组织创新形式,切实发挥了次区域国土空间专项规划承上启下、内外衔接的关键作用,为青海省推进现代化治理探索了新思路。规划提出的核心结论多次作为青海省推动兰西城市群建设和编制相关规划的重要支撑材料,并受邀在青海改革论坛作主旨发言,体现了清华同衡助力青海省高质量发展和在次区域国土空间规划方面的有益探索和实践。

项目工作团队

主管院长:郑筱津

项目总负责人:卢庆强

项目负责人:刘晋媛、吴邦銮

项目组成员:信心、李迪希、翟羽佳、张龙飞、杨奎、郭帅、赵晓飞、杨莉、靳明

技术审核:张军慧

扫码订阅|查看更多院优项目

编辑/排版|李刚

封面图/头图 | 郑慧晴

图片 | 项目组绘制

供稿|清华同衡 总体研究中心、生态环境研究所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):规划体系改革背景下的次区域国土空间规划实践探索 ——以兰西城市群青海部分国土空间规划为例

规划问道

规划问道