本文为中国城市规划设计研究院城市设计研究分院王飞在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 王飞

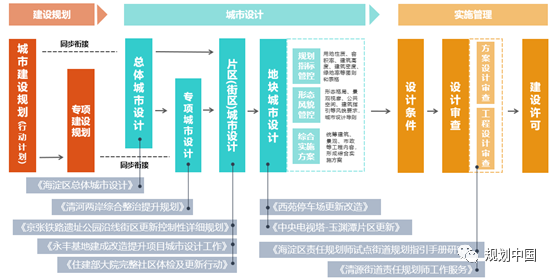

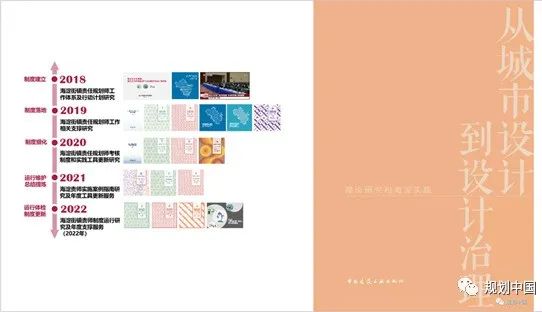

2018年至今,城市设计研究分院在海淀区承担了大量规划服务工作,分为两个方向。一是传统规划设计类,从《海淀区总体城市设计》到《京张铁路遗址公园沿线街区更新控制性详细规划》,再到《清河两岸综合整治提升规划相关研究及设计方案》,“一横一纵”两条线性空间支撑起了海淀中部的结构骨架;二是制度设计服务类,城市设计研究分院在总规划师、责任规划师等制度领域开展了大量的研究和探索工作,并伴随海淀责任规划师制度走过了从建立到实施、再到评估完善的实践过程(图1)。

图1

转型

伴随城市高质量发展的新时期命题,人民需求、治理手段、服务内容都在发生明显的变化。

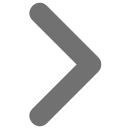

百姓对生活品质的追求在不断提升。我们在海淀总体城市设计过程中做了大量的调查问卷(图2),从中不难看出,最生态、最人文的颜值标签已经在海淀居民心中形成广泛共识,三山五园、名牌高校、部委大院等都是海淀生态和文化的金字招牌。项目组在开展部委大院体检工作过程中,开放性问卷提供了一个详细的需求反馈,对健身、康体和高端消费,包括精细化的口袋健身空间,有着较高的需求。由此可见,在收入水平、学历水平和消费水平方面具有“三高”特征的海淀居民对提升生活品质有着更加精细化的追求。

图2

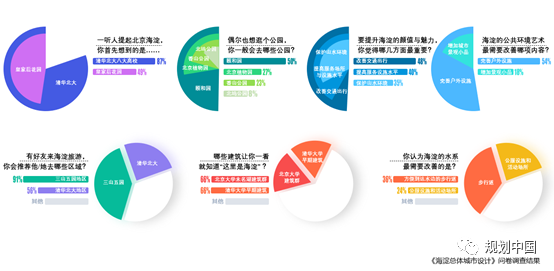

城市治理的手段越发精细和落地。通过梳理2023年海淀区政府工作报告内容,不难发现规划建设管理领域逐渐重视环境细节品质的提升,对微空间、背街小巷和市政基础设施等都有明确的任务要求。我们的工作也随之转向数量有限的规划编制,转向精细化的空间整治和环境提升,比如桥下空间治理、微小空间打造、新增公园绿地等。2022年区政府工作报告重点任务清单提出,“马上清西”四个街区全面推进城市更新工作,横向的清河滨水绿廊建设,纵向的京张铁路遗址公园建设,以及中关村大街-信息路沿线地区环境提升,对海淀中部地区的结构性线性空间建设有着明确的启动要求,对部分旧村、旧社区的腾退工作也都提出了明确的时间要求(图3)。

图3

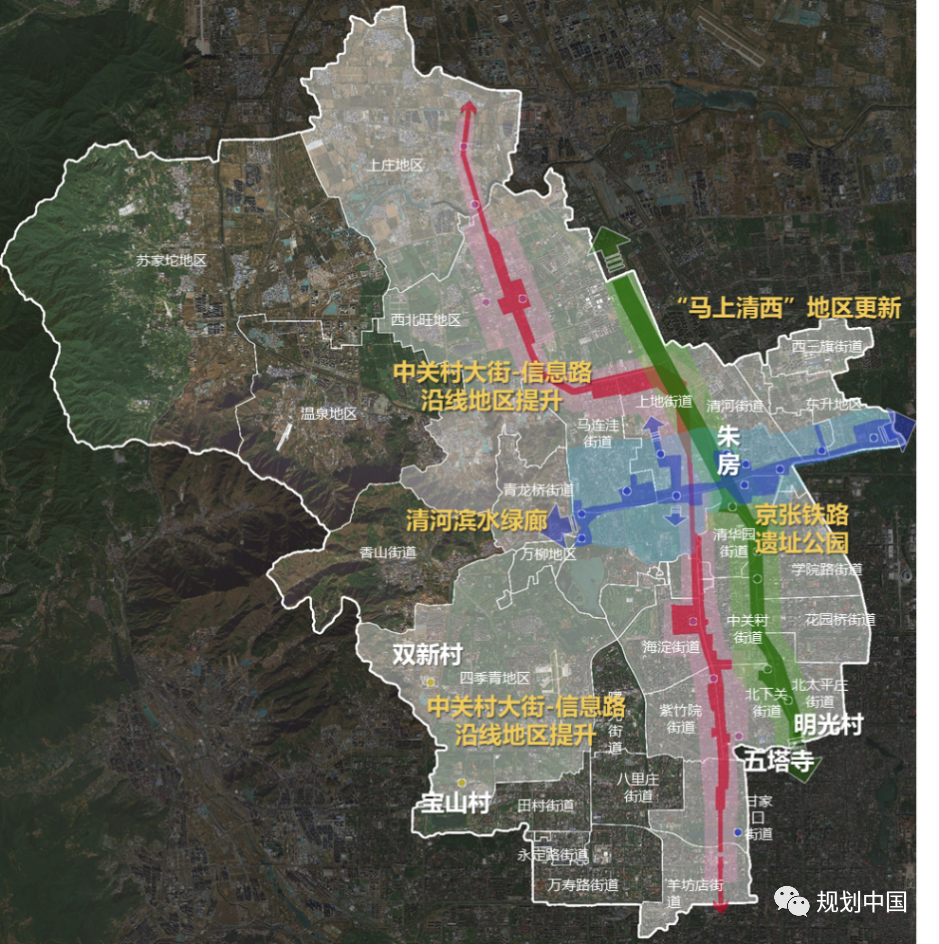

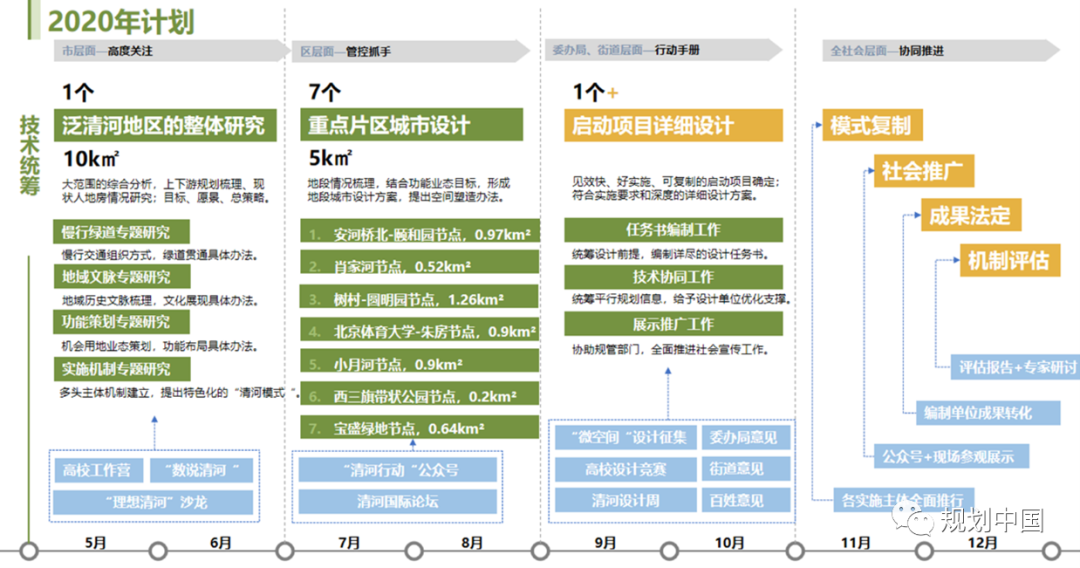

工作服务的内容也在传统规划设计的基础上不断拓展。针对存量更新工作,我们面临的局面也比以往更复杂,很多领域的专业人员参与其中,群英荟萃,对于事权、利益、舆情的考虑要事事周全。从《清河两岸综合整治提升规划相关研究及设计方案》2020年工作计划来看(图4),绿色和黄色是一般性常规层面的工作,但是比如沙龙论坛、公众号推广、微设计方案征集,以及清河设计周等社会推广工作也全都列在工作范畴之内,工作内容已经逐渐从传统意义上的规划转向事务性及公众参与性的工作。

图4

伴随

应对转型,团队在人、时、空三个层面开展了伴随式的服务工作。

3人次、5年度技术人员借调,除了服务衔接,工作思路转变是更大的收获。从“做”总设到“落”总设,从“设计城市”到“设计制度”,亲身经历了从技术图纸到管控传导的“全过程”;从更新规划编制到更新工作的组织、统筹、落实,从控规编制到统筹各个项目的综合实施方案,亲身经历了规划技术融入规划建设管理的“全过程”;团队中的年轻同志则从学习规划设计、图纸绘制转向学习城市发展建设过程中的社会经济关系。以上的经验分享,对于我们整个技术团队在存量更新工作中的思维和方法转变均有很大益处。

五年来伴随海淀责任规划师制度的建设、实施、完善、再到评估、反馈、再完善,团队起到了使专业规划、民众诉求和城市治理相统一的纽带作用,也经历不断摸索、反思、创新的螺旋式进阶过程。比如,从初代纸质《一图一册》的提供,不断更新形成分区规划的电子平台,让每一位责任规划师都能便捷查询信息情况,同时形成街道画像,种子计划,以及每一年度对各街道的实施案例和工作指南进行积累总结。项目团队不仅是海淀责任规划师制度建立的参与者,更是这项制度在过程跟踪、节点反馈、技术提升的服务方,力争在每一个年度都能帮助各个街道责任规划师更好地总结和再出发。

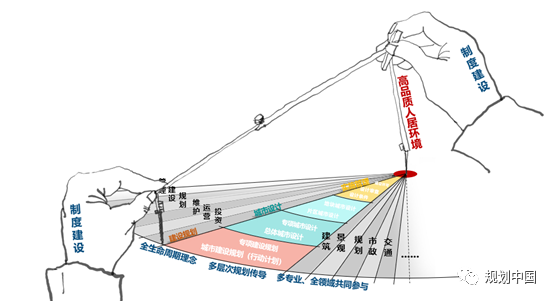

从《海淀区总体城市设计》再到《清河两岸综合整治提升规划相关研究及设计方案》、《京张铁路遗址公园沿线街区更新控制性详细规划》,再到地块层面的详细设计;从技术人员在地服务到制度建设的参与,再到制度提升工作的伴随服务,团队通过人、时、空的伴随服务,在同一个行政区域里参与了从顶层设计到实际建设工作的全过程,并且在规划、建设、治理路径上做出了一次相对完整的实践尝试(图5)。

图5

积淀

朱子瑜原总规划师在2022年中国城市规划学会城市设计学术委员会年会《城市设计新作为》的发言中提到,新时期面向城市高质量发展的城市设计可以在“完善规划”、“指导设计”和“管控建设”等方面发挥更重要的作用。回顾五年来在海淀的规划服务工作,团队正是在这些领域持续进行了探索实践。

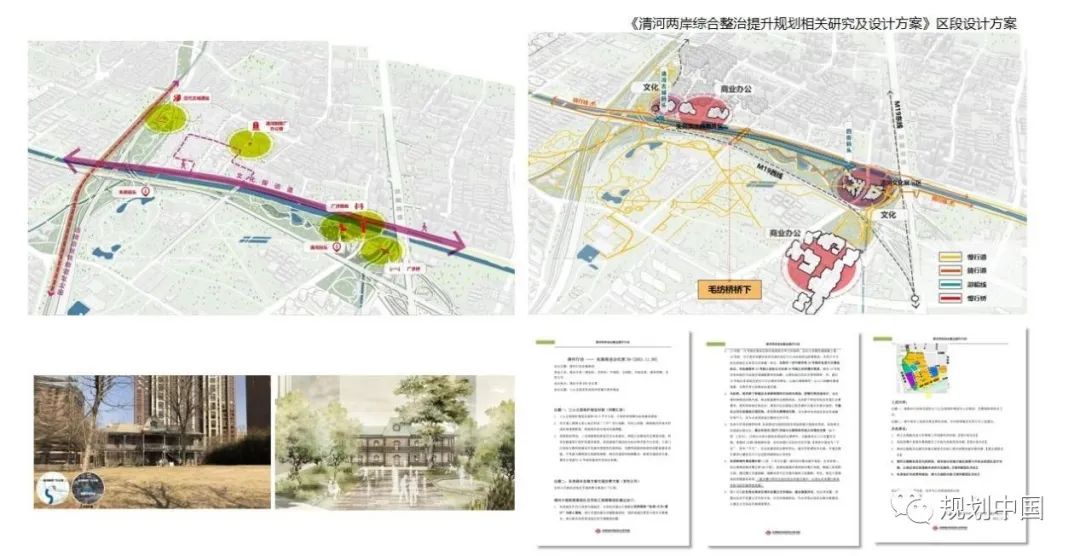

在海淀总体城市设计的结构中,虽然“树村绿廊区段”作为生态廊道上的一个节点一笔带过,但在总设的控制导则中,对绿廊贯通、跨河联系等做出了引导要求(图6);在接下来的区段城市设计项目中,落实引导要求,在优化局部路网、优化设施配置等方面做出了具体指引,项目组设计了桥的意象,对局部路网包括设施做了详细的设计方案。如果单从纸上看,只是优化提升的设计方案,但事实上起到了完善规划的作用,不仅设桥回应导则中“跨河联系”的要求,而且把交通、水务、园林等领域的“百事”通起来。图7右侧能看到,分区规划中,北面的滨河路横穿滨河空间,绿地空间无法充分利用,还存在道路阻隔等问题。城市设计方案进行了修改优化,随后又经过了大量技术论证、专家求证、部门协调等咨询、协调工作,最终才形成释放更多滨河空间的共识,并纳入《树村街区控规》的内容中,目前为止该片绿地已经得以建设实施(图8)。2018年图纸上的一个点变成2023年清河北岸的一片绿洲,我们发挥了城市设计“桥”的作用。

图6

图7

图8

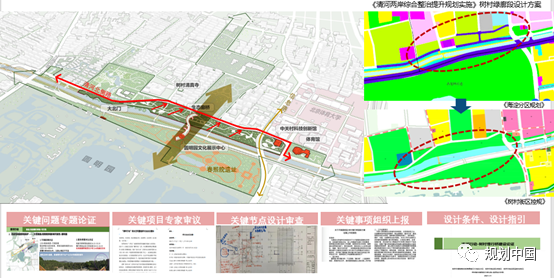

清河两岸和京张铁路遗址公园十字交错,绵延20余公里长度,辐射影响的是周边近百万居住人口的生活环境,是系统性解决城市病、改善百姓生活品质、提高城市运行效率的关键举措(图9)。

图9

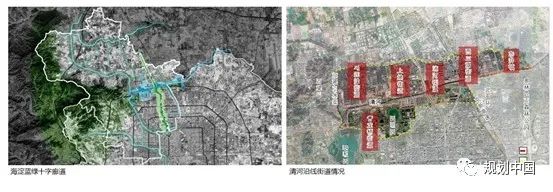

以清河两岸环境整治工作为例,其所提升的不仅是蓝绿空间品质,更重要的是文化活力和服务功能业态的激发。当时街道对汉代古城遗址、清河制呢厂都有更新诉求,但是一直以来都没有在社会影响力和实施路径上得以突破。这次的“清河行动”将项目纳入到一个总盘子里,形成一个项目包。团队更是在实地踏勘走访中发现,遗址的基本肌理和部分遗存还能很好的保护和延续下去,并且可以结合周边可利用的空间形成百姓需要的文化设施,随即配合规划管理部门进行了一系列的统筹沟通工作,将街道的想法、百姓的建议纳入到行动计划当中,为项目在后续的实施工作提供了有力的技术支撑(图10)。

图10

从制度设计的参与者到制度践行者,清河总师团队全程伴随从规划到实施的统筹服务工作,高频次的实施推进会议、现场专题会议和实地踏勘工作,是规划设计方案得以推进实施的重要保障(图11)。项目团队在海淀参与了一系列制度建设工作,并且持续优化更新,与此同时,城市设计研究分院团队在大兴的清源街道也具体承担了责任规划师工作,在这过程中,团队因地制宜的优化工作方法,从“小海师”到“小繁星”,从“工具包”到“记事本”。结合时间紧、主体多、跨专业的特点,团队以一个“记事本”的方式,对重点项目推进、社区营造活动和规划培训宣传等工作做出迅速、有效、专业的反馈,最终也得到了很好的社会赞誉(图12)。

图11

图12

成海

新时期我们面临的城市工作局面日趋复杂,工作难度日渐增大,但我们相信再难也有蓝海,蓝海怎么找?基于以上对海淀规划设计服务工作的梳理,形成一点个人体会。

多面的工作画像。一是卯定目标,围绕人居环境品质提升这一核心目标,在建设规划、城市设计和实施管理等多个层次传导这一核心价值;二是延伸路线,吸纳城市和项目的全生命周期理念,补充城市发展建设中的多维度、多要素的思考能力、鉴别能力和统筹能力;三是拓展平台,充分发挥城市设计的平台作用,统筹多专业、全领域共同参与,同步运转,给项目推进提供全面的技术保障;四是升级引擎,在相对复杂的工作环境下,除了把城市设计技术工作做好以外,更多的是要转向制度设计的考虑,真正在人民城市这一中心目标与画笔之间建立更全面立体的理解认识和工作方法(图13)。

图13

下沉的工作阵地。在存量时代真正要把设计从身边做起,从对身边的生活空间、工作空间的问题开始思考,包括“在现场做设计”也可能逐渐成为我们一种习以为常的工作方式。从衢州城市设计年会中学习到一个机制,叫“引入市长现场读地机制”,未来一段时间内,在存量更新的过程中,我们会越来越多地伴随甲方、领导到现场去发现问题、解决问题(图14)。

图14

主动的工作思考。城市设计不仅仅是一张蓝图绘制,其在规划、建设、治理方面所发挥的作用也越发突出,这就要求我们的工作思维要从单纯的城市设计方案转向规划成果如何有效传导乃至规划管理制度如何实现创新。最后也为《从城市设计到设计治理》这本即将问世的“中规作品”做个推介(图15),本书凝聚了城市设计研究分院五年来参与街道责任规划师制度建设工作的实践思考。我们不是制度的建立者,但是一定要成为制度建设的思考者和参与者。

图15

致谢

感谢总院领导在海淀系列项目中的悉心指导!

感谢城市设计研究分院在海淀总设、清河、京张、责师等系列工作中辛苦付出的同事们!

感谢风景园林和景观研究分院、城市交通研究分院、雄安研究院、北京公司等共同参与过海淀项目工作的同事们!

感谢北京市规划和自然资源委员会海淀分局、北京市城市规划设计研究院、清华大学建筑学院、北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京首咨工程咨询有限公司等共同参与过海淀项目工作的合作伙伴们!

感谢陈振羽、刘力飞、王颖楠、顾宗培、黄思曈、韩靖北、刘善志、马云飞、赵振乐、于传孟、郝丽珍等对本次技术交流工作的帮助与支持!

报告整理:张园.

从制度到实践,我们与北京责任规划师工作共同成长

原文始发于微信公众号(规划中国):转型伴随 积淀成海——基于北京海淀长期伴随服务的体会和思考

规划问道

规划问道