根据国家经济和社会发展需要,我国先后组织开展了多轮次全国性国土资源重大调查监测工程。在科技进步的推动下,调查监测的技术体系、调查方法及分类标准等逐步完善提升。本文系统梳理和总结了调查监测的发展历程和取得的主要成效,并面向新时代新需求,提出了构建自然资源统一调查监测体系的设想。

“掌自然于方寸,握资源之万象”,真实可靠的国土利用现状和自然资源家底是国土空间治理、生态文明建设的重要基础。党中央、国务院历来高度重视国土资源调查监测,先后组织开展多轮次全国性重大调查监测工程。经过40多年波澜壮阔的发展,我国调查监测工作实现了从无到有、从传统丈量到现代数字化调查、从表格纸图到信息化管理的巨大转变。

笔者以时间为维度、以技术为主线,对历次重大调查监测工程进行梳理,回顾其技术发展脉络,记述从丈量法勘界、薄膜法制图,到亚米级国产卫星数据的全面应用、“互联网+”全流程数字化调查模式的构建过程,总结历次工程启动的背景需求、技术进展、成果特点等,展望未来自然资源统一调查监测发展方向,描绘从“土地资源”到“国土资源”再到“自然资源”,在“业务引领”和“科技赋能”双轮驱动下自然资源调查监测事业的发展历程。

新中国成立之初,在土地改革过程中,我国为划分和分配土地开展了大量的土地丈量和以耕地为主的土地面积概略统计汇总。20世纪50年代至70年代末,我国先后进行了南京农村经济摸底调查、农牧交错地带土地利用研究等大量区域性土地利用调查。20世纪80年代,我国先后开展了两次全国性土地概查,即:1980—1984年以省为单位的国家级土地遥感概查,查清了全国主要土地资源的面积和分布;1980—1985年县级土地现状概查,以县为单位概算出全国、省、市、县的幅员面积及耕地、园地等8种土地分类面积。此阶段主要采用传统的丈量法、图解法、抽样法等进行调查,是现代国土资源调查的启蒙和探索。

随着改革开放和家庭联产承包责任制的实行,土地概查成果的深度、广度和精度已不能满足国家宏观决策和农业发展的需要。1984年,国务院部署开展第一次全国土地详查(以下简称“详查”)。1986年,《土地管理法》出台,国家土地管理局随之成立,专职组织“详查”工程。

“详查”以大比例尺地形图和航片影像作为调查底图,通过全野外调查测绘,取得了以统计报表为主的全国各类土地汇总数据及图件成果,结束了长期土地资源家底不清、数据不实的局面。“详查”从无到有,首次建立了土地调查技术体系,建立了以“平衡表”为核心的报表年度统计汇总机制,推动了土地调查学科发展和专业调查队伍建设。

20世纪80年代至90年代中期,经济快速发展,城镇和工业大规模建设导致耕地大量流失,这使得耕地保护形势严峻。原国土资源部自1998年组建后,在次年启动了新一轮国土资源大调查(以下简称“大调查”)。

围绕国家宏观管理需求,土地管理领域率先在全国利用卫星遥感技术,开展了珠三角、特大城市耕地变化与城市扩展及50万以上人口城市和国家级开发区的遥感监测。随后,监测成果得到广泛应用,尤其是在土地卫片执法方面,通过“天眼”监控,实现了违法用地快速执法,直接催生了土地卫片执法检查制度。在“大调查”中,“数字国土”工程形成了土地利用数据库建设技术体系,其建成的数据库直接服务于国土资源管理,为新一轮土地调查奠定了信息化基础。

进入21世纪,经济快速发展与耕地保护的矛盾愈发加剧,“详查”建立的报表年度统计汇总机制无法保证图、数、实地一致,也难以满足国土资源管理需要。在严格保护耕地、大力推进节约集约用地等背景下,国务院决定开展新一轮全国土地调查,于2006年底发文部署第二次全国土地调查(以下简称“二调”)。2008年《土地调查条例》出台,规定“每10年进行一次全国土地调查”,“每年进行土地变更调查”,实现了土地调查由行政化向法治化的根本性转变,并赋予调查成果法定权威性。“二调”后,为保证调查成果现势性,我国自2010年起连续开展年度全国土地变更调查与遥感监测,以及时掌握全国土地利用变化情况。此外,还对国家关注的重点地区、重点工作和热点问题开展应急监测,形成了“空、天、地”一体化、全天候的监测监管体系。

得益于“3S”(遥感、地理信息系统、全球定位系统)等新技术的应用,相较于历时12年完成的“详查”,“二调”仅用时3年,工作效率和数据时效性都显著提高。“二调”建成了国家、省、市、县四级土地利用基础数据库,首次实现了调查成果管理的数字化;构建了土地变更调查新机制,实现了土地利用变化常态化监测;构建了“三下两上”质量控制机制;建成了国土资源管理“一张图”和“批、供、用、补、查”综合监管平台,促进监管方式从“以数管地”到“以图管地”的重大转变。

2017年10月,国务院发文部署开展第三次全国土地调查。2018年4月,自然资源部组建后,为支撑新时代自然资源管理、科学有效地推进生态文明建设,经国务院同意,将“第三次全国土地调查”调整为“第三次全国国土调查”(以下简称“三调”),旨在通过一次调查全面查清各类自然资源在国土空间上的分布状况。与以往调查相比,“三调”在调查内容、技术方法、组织模式等方面,均有较大的创新和提升。“三调”统一了陆海分界、明晰了林草分类标准、细化了城镇建设用地分类,并将“湿地”调整为一级地类。

“三调”以“3S”技术为基础,进一步整合移动互联网、云计算、无人机和人工智能等新技术,全面采用优于1米分辨率的卫星遥感影像作为调查底图,创新运用了“互联网+调查”新机制,构建了全国统一的“国土调查云”平台,实现了外业调查、内业核查、数据建库的上下联动、远程对接和实时印证,建立了从底图制作到外业调查,从内业核查到数据建库的全流程、全链条数字化调查新模式。

“三调”后,为适应新时代生态文明建设的要求、履行党中央赋予的自然资源调查监测评价职责,自然资源部出台了《自然资源调查监测体系构建总体方案》,构建了统一自然资源调查监测体系,常规开展年度全覆盖遥感监测与国土变更调查,以及日常变更调查、上半年自然资源监测、土地卫片执法日常监测、年度全国林草湿调查监测等工作。至此,我国的国土资源调查监测工作已逐步转变为自然资源统一调查监测。

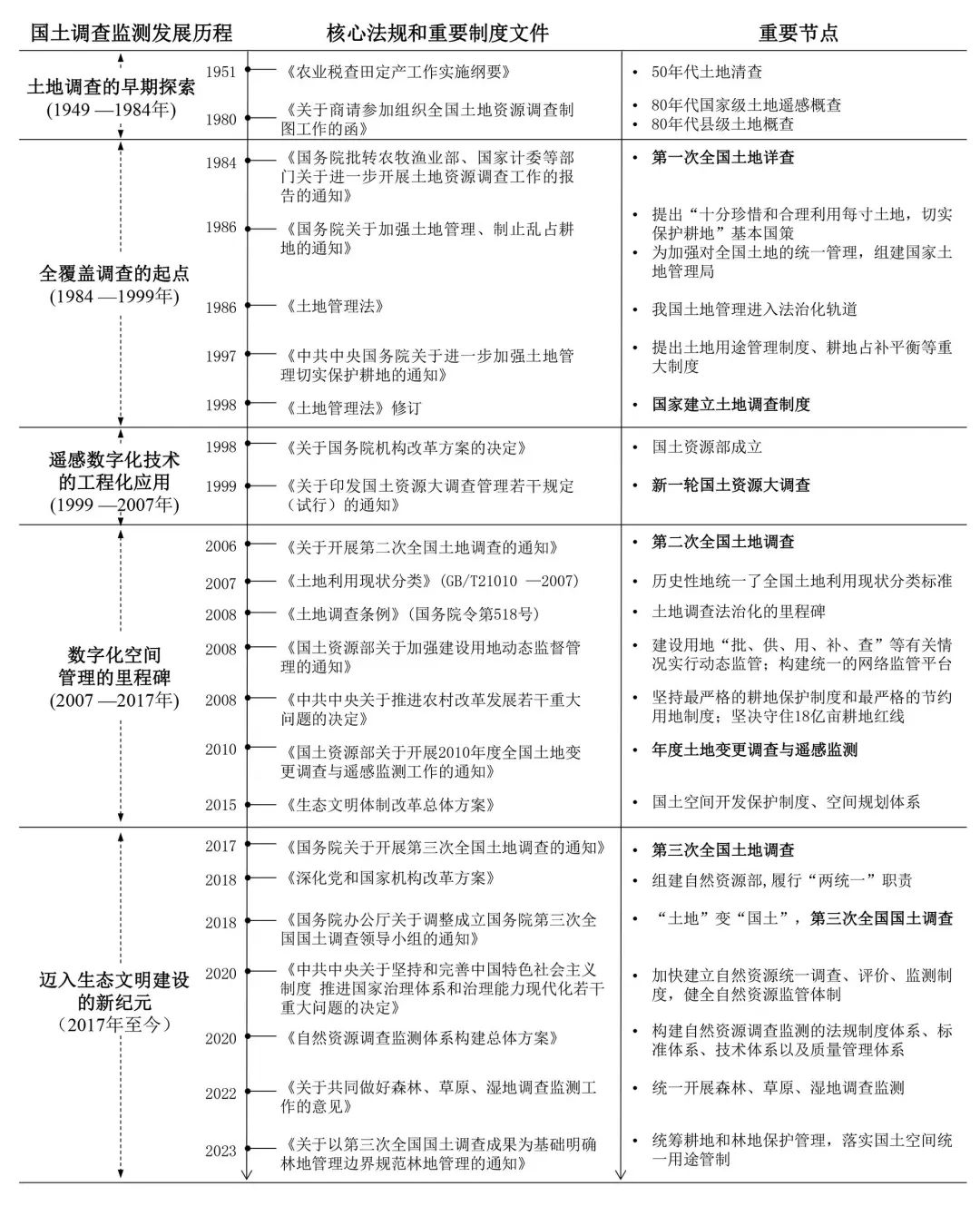

国土资源调查监测从无到有,从起步到飞跃,从“土地资源”“国土资源”到“自然资源”,数十年的发展脉络演进,如下图所示。

在调查监测工程实践中,土地调查制度得到不断创新和完善,形成了以法律法规为引领、技术标准为支撑的制度保障体系。1998年修订的《土地管理法》规定,“国家建立土地调查制度”,为制度建设提供了法律依据。“二调”制定了《土地利用现状分类》《第二次全国土地调查技术规程》等标准和技术规范,为土地调查制度建设奠定了技术基础。2008年出台的《土地调查条例》标志着土地调查步入法治化轨道,2009年发布的《土地调查条例实施办法》则强化了调查工作的可操作性。“二调”在工程实践中逐渐形成了包括统一时点更新、成果分级检查验收和责任追究、成果信息共享等完备的制度保障体系。“三调”借助新技术、依靠相互监督制约的制度设计,进一步创新完善了全流程质量控制制度。

土地调查作为国家任务,建立了由国务院统一部署、各级政府组织推动、多部门参与完成的组织管理体系。“详查”破解了由部门和地方按照各自需要自行制定标准和组织调查从而造成成果难以互认和共享的问题,构建了由国务院统一部署,省、市和县级政府成立调查领导小组和办公室,县级政府统一组织调查队伍的组织模式。《土地调查条例》规定了“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的组织实施原则。“二调”根据国家统一领导和组织、省级组织本省调查、县级结合当地实际开展调查、乡镇配合县级调查的组织模式,“自上而下部署任务、地方具体实施实地调查、自下而上汇总调查成果”,分工明确、上下协同、密切配合,发挥各自优势,不仅有力保障了调查工作顺利开展,还在国家层面形成了一套严密的土地调查组织管理机制。同时,各地还创新性地建立了一些符合当地实际的调查制度。“三调”立足以往工作基础,充分应用“互联网+”、云计算等新技术,建立并全面应用“互联网+调查”新机制,提升调查工作效能;同时,坚持全程质量管控,强化督察制衡,确保调查数据真实准确。

土地利用分类标准是土地调查的基础和依据,以“详查”为起点,我国先后出台了多套土地利用分类系统,为不同时期的土地调查和管理提供了技术依据。1984年制定的《土地利用现状分类及含义》,用于“详查”及之后的年度变更调查。1989年发布的《城镇地籍调查规程》,用于城镇地籍调查和城镇地籍变更调查。“二调”前,《全国土地分类(试行)》《全国土地分类(过渡期间适用)》也先后用于土地调查。上述分类标准为一定时期内的土地管理提供了技术依据,但长期以来由于土地利用分类不统一导致的重复统计、数出多门、数据矛盾,致使国土资源管理和国家宏观调控的需求难以得到满足。

2004年,国务院明确要求“国土资源部要会同有关部门,抓紧建立和完善统一的土地分类、调查、登记和统计制度”。2007年8月,《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)发布实施,历史性地统一了全国土地利用现状分类标准,不仅为获取统一的土地基础数据提供了依据,也成为“二调”的分类依据。为满足新时期生态文明建设的管理需要,2017年11月,《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)修订发布,秉持满足生态用地保护需求,增加了湿地归类。“三调”对新分类标准进行了优化,首次设立了湿地一级地类,并对其他地类进行归并和增设,建立了《第三次全国国土调查工作分类》。目前,“三调”成果已成为自然资源管理的底图、底数、底版。

围绕国土资源调查监测工程实施,我国调查监测工作形成了以标准为依据、以监测为手段、以调查为基础、以核查为监督、以质量为底线的技术体系。“详查”应用当时先进的航空、航天遥感影像,外业采取“全野外调绘法”,内业采用转绘制图、面积量算与汇总等技术,建立了技术体系的雏形。“大调查”开启了遥感技术在监测领域工程化应用的新时代,探索利用“3S”技术开展土地调查,为后续工程开展提供经验和技术依据。

“二调”首次统一了调查各环节成果标准,提出了标准化的技术流程,首创“三下两上”的质量控制技术机制,实现了调查技术标准的体系化,奠定了我国土地调查的基础技术框架。“二调”后的年度变更调查和遥感监测构建了全国土地利用遥感监测业务化生产流程、管理模式和运行体系及多源卫星数据联动统筹和快速采集体系,集成了多源海量数据自动化、标准化、工程化生产技术体系,构建了全面、高效的信息化质量管理体系。

“三调”建立了所有调查环节相互衔接、首尾呼应的全方位国土调查技术标准体系,并充分利用“3S”“互联网+”等技术,首次提出并设计了内外业一体化数字调查技术路线,建立了内外业一体化创新调查模式。此外,“三调”还研发建立“国土调查云”工作平台,并以此为基础创建了“互联网+调查”技术体系,全面应用于地方调查和国家级核查,推动建立了全流程质量控制体系。

“二调”开启了调查成果数字化管理的新局面,实现了各类土地基础数据的衔接整合与一体化管理,形成了完整的数据采集、入库、整合、应用的数字化管理链条。“三调”创新构建了国土调查统一数据模型与数据库建设技术体系,形成了以国土调查数据为核心的大数据集成与业务化计算能力,建立了互联共享的覆盖国家、省、市、县四级的集影像、地类、范围、面积、举证照片、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库与共享服务平台,形成了全面支撑我国自然资源管理与社会经济发展的基础数据服务体系。此外,“三调”还建立了以“国土调查云”为核心的“互联网+调查”新机制,推动了自然资源管理方式由“以图管地”向“以云管地”转变。

面向国土空间治理新需求,“国土调查云”构建了“一网三平台”应用框架。“一网”即国家调度网络,“三平台”即服务于外业举证及核查的国土调查平台、支撑面向耕地保护等自然资源重点专项工作的在线监管平台、为用户提供数据共享的智能实时查询平台,全面支撑耕地卫片监督、占补平衡补充耕地、增减挂钩项目监管、督察执法等工作,推进了自然资源管理能力现代化。

当前已进入自然资源调查监测新发展阶段,笔者认为,应系统谋划调查监测发展新方向,持续深入推进调查监测技术创新,始终坚持“业务引领”和“科技赋能”双轮驱动,从“详查”的“以表管地”,到“二调”的“以图管地”,再到“三调”的“以云管地”,全力推动调查监测全流程“数智化”升维。

笔者认为,新时代自然资源统一调查监测应系统重构全要素、全过程的调查监测体系,同时加快调查监测数字化转型,并构建“协同感知、数据汇聚、模型分析、知识服务”的自然资源调查监测技术体系,打造互联互通的统一时空基底,提供丰富的自然资源要素保障。

根据构建自然资源统一调查监测体系的要求,笔者认为,应面向不同监测目标,做好不同尺度观测手段的协同,并发挥卫星遥感全覆盖、快速感知、经济高效的优势,开展重点地类的半年(季度)全面监测,同时利用航空遥感对卫星监测漏洞区进行补充,对监测发现的问题利用铁塔视频等实时感知手段进行认定;对铁塔视频未能有效覆盖区域,采用无人机等地面调查手段进行确认,构建多源数据协同感知体系。

根据自然资源管理“变更调查2月份出数和探索建立季度监测分析预警机制”的要求,笔者认为,应加强以“国土调查云”为核心的自然资源监测网络建设,以更精准、更迅速地提升调查监测能力。同时,统筹现有调查监测工作,构建地类核查前置机制;完善日常变更机制,加强调查监测举证数据共享,构建从“调查结果服务管理”到“管理变化快速纳入变更”的闭环。此外,强化监测预警机制,开展重点地类变化监测预警,推动自然资源治理重心由事后监督转向事前预警。

自然资源管理面临着从“土地要素”管理到“空间格局”管理转型的关键挑战。为切实发挥调查监测数据的基础底图底数作用,笔者认为,应加大自然资源资产数据融合及调查数据与相关自然经济社会数据的融合研究,加强多层级、多专题、标准化、重应用的分析评价指标体系构建,并推动大数据、大模型、大算力建设,循序渐进地实现“数字化”向“数智化”升维。

本文引用信息

冯文利,吴海平,曾珏,白晓飞.以“业务引领+科技赋能”驱动自然资源调查监测发展[J].中国土地,2023(8):24-29.

文章作者:

冯文利,中国国土勘测规划院院长

吴海平、曾珏、白晓飞,中国国土勘测规划院

文章来源:中国土地

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):以“业务引领+科技赋能”驱动自然资源调查监测发展

规划问道

规划问道