随着全国各大城市深入贯彻雨污分流等工作,我国治水工作已取得阶段性进展,河道旱季水质已基本稳定。新时期,国家要求以更高标准打好碧水保卫战,提出精准治污、科学治污、依法治污的工作方针,用高品质生态环境支撑高质量发展。目前,深圳市水环境治理取得突出进展,但依然存在雨水径流污染治理不系统、不彻底,河道水质呈现“降雨期水质恶化,雨后逐步恢复”的特点,存在点面源污染治理相互割裂、源头过程末端统筹不足、径流污染来源构成不清、截流设计粗放、工程实施效果难评估等问题,需要探索制定系统治理方案,满足新时期治水要求,助力高质量发展。

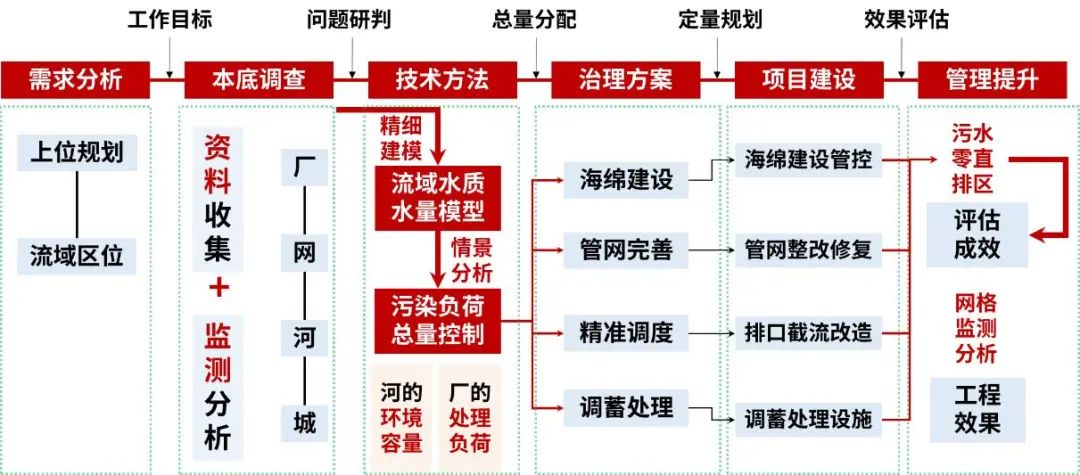

本研究以大沙河流域为对象,以雨季水质达标为目标,提出协同治理、系统治理、精准治理、量化评估的规划策略,通过需求分析、本底调查、问题研判,运用模型情景分析方式,分区施策、精细评估、精准调度,提出定量化的规划方案及管理提升措施,谋划源头海绵-过程管网-末端截流-调蓄调度系统方案,创新“零直排区”理念对规划方案效果与工程实施效果进行量化评估,示范构建“厂网河城”相协同的全链条、精细化雨水径流污染系统化治理方案。

△ 技术路线图

1,

监测分析与工况调查。

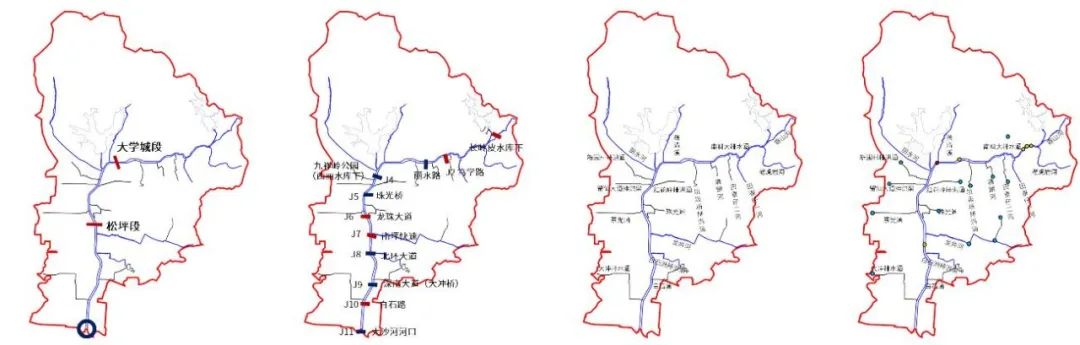

——通过开展全链条监测分析,全面、深入调查覆盖大沙河干支流、排口、箱涵、管网、泵厂等设施在内的排水系统运行工况,明确河道现状水质水量、运行状态。

△ 大沙河干支流水质水量监测布点

一方面,为掌握大沙河及其支流的水质水量晴雨天变化情况,我们重点分析了大沙河河口、11个河道断面、23个支流(基流释放)口、20个支流上游的监测数据。在晴天,通过对各断面水质优良情况进行排序,明确了寄山沟等支流及上游基流释放排口对河道水质的贡献,并确认在大沙河珠光桥-南坪快速路段,水体自净能力增强,水质逐步向好;在雨天,则通过分段水质分析,进一步明确各河段入河排口对河道水质的贡献度,上溯调查其可能存在的截流工况不佳、排水运管不畅等问题。

△ 晴天分段水质分析

△ 雨天分段水质分析

另一方面,为系统评价流域所涉水质净化厂的运行效能,我们重点对晴雨天进厂水质水量予以分析。以南山水质净化厂为例,将旱季晴天水量作为基准水量,得到2022年、2023年较基准水量分别增加2808万m3、4069万m3;将旱季晴天BOD作为基准负荷,得到2022年、2023年较基准负荷分别增加734.19吨、2200.83吨,说明南山水质净化厂处理量受降雨的影响正在进一步增高,同时初雨截流效果较2022年更加明显,降雨时能够将更多的污染负荷截流入厂。

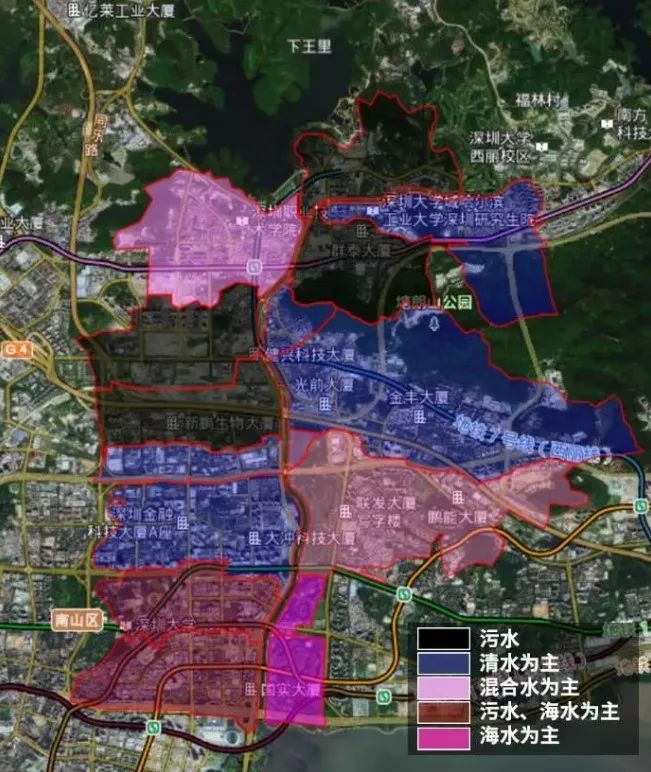

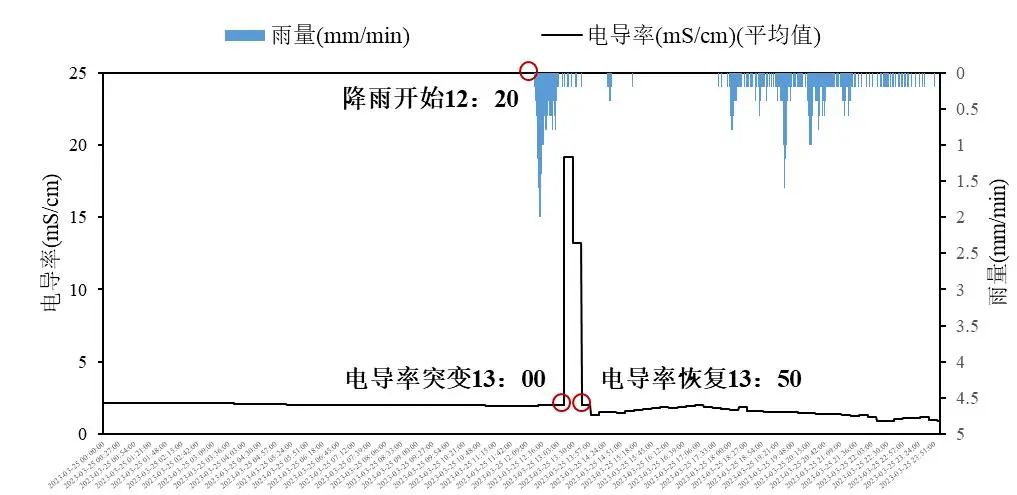

同时,通过分段开展沿河箱涵水质水量在线监测,可初步估测右侧、左侧箱涵各段入汇水量,并根据《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》(TCECS758-2020),利用电导率特征因子,明确箱涵各段排口入汇水质基本情况。在晴天,可分期形成大沙河左右岸箱涵入涵水质分布图,辅以箱涵降水位相关工作;在雨天,则可实时掌握箱涵内污染雨水变化情况,辅以精准截流与调蓄工作。

△ 大沙河左右岸排口晴天入涵水质分布

△ 大沙河右侧箱涵电导率变化(2023年第一场降雨)

另外,通过建立污水管网分级监测体系,划定网格单元,利用夜间最小流量法、物料守恒法、RDII法等可对管网入流入渗问题进行研判,一方面获取大沙河流域污水排放源的水质水量底数,并为管网高水位运行、晴天外水入流入渗、雨天入流问题诊断提供定量化的分析评估结果。

△ 大沙河流域污水管网晴天入渗情况分析

2,

溯源解析与组分构成。

——通过建立“排水户-接驳口-雨水口-沿河箱涵”全链条监测网络,精确溯源解析径流污染,为方案制定提供依据。监测、解析不同类型分区的雨水径流污染负荷,为科学制定系统方案、精细开展模型率定提供支撑。

△ 典型排水分区及监测点位选择示意图

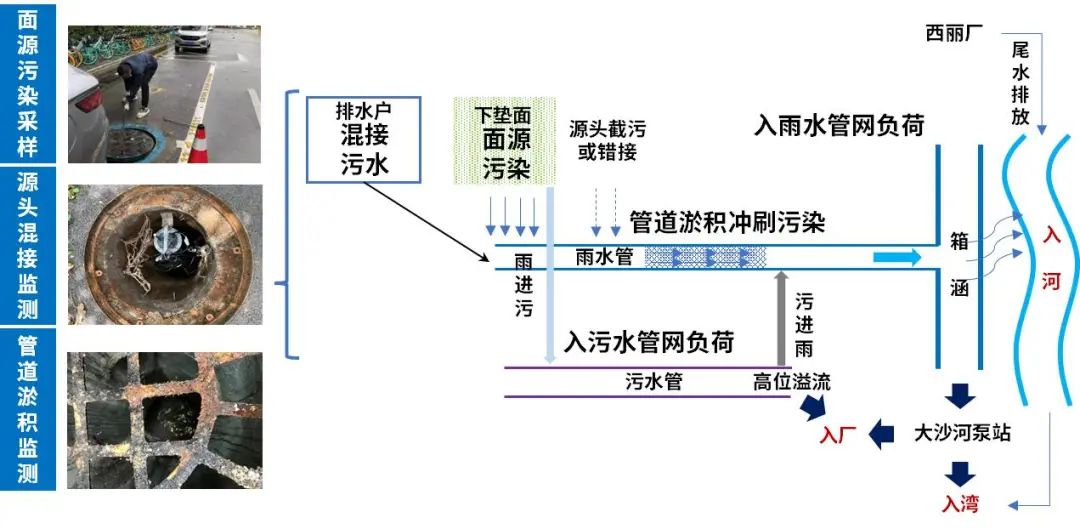

经分析,在大沙河流域内,雨水径流污染负荷主要来自地表污染物累积冲刷、管道污染物淤积及混接污水。其中,地表污染物累积冲刷与下垫面类型、雨前干旱时间、人为活动及市政养护频次等有关;管道污染物淤积问题与排水管理、通沟污泥清运有关;混接污水则以漏排污水为主;与此同时,需关注管网高位溢流负荷量、污水系统入流入渗负荷量。因此,需开展源头下垫面-入市政排口-市政雨水管网关键节点-末端节点的全链条监测,将雨水径流污染负荷分为入雨水管网负荷、入污水管网负荷,对污染负荷组分予以估测。

△ 大沙河流域雨水径流污染组成及去向示意图

以光前村片区为例,经分析,在89mm的降雨情景下,因村口雨水排口已实施截流,排入污水管网的雨水水量占比58.6%,COD负荷占比38%;排入雨水管网的负荷则以地表污染物冲刷、管道污染物淤积为主,雨水水量占比41.4%,COD负荷占比62%。

|

|

类别 |

污染负荷COD(kg) |

比例 |

总占比 |

|

|

降雨污染总负荷 |

排入雨水管网 |

275.2 |

比例 |

62% |

|

|

类别 |

地表冲刷污染负荷 |

117.8 |

43% |

||

|

混接污水污染负荷 |

0.23 |

– |

|||

|

管道淤积冲刷污染负荷 |

157.15 |

57% |

|||

|

排入污水管网 |

171.66 |

比例 |

38% |

||

△ 光前村片区在89mm降雨情景下的COD污染负荷分配比例表

同理,我们分别对居住区、商业区、工业区等典型排水分区进行分析,整理发现了管道淤积往往与混接污水同步升高,地表污染与管道内污染比例相当等结论,对后续排水精细化管理、雨水径流污染精准截流提供了技术支持。

3,

模型模拟与总量分配。

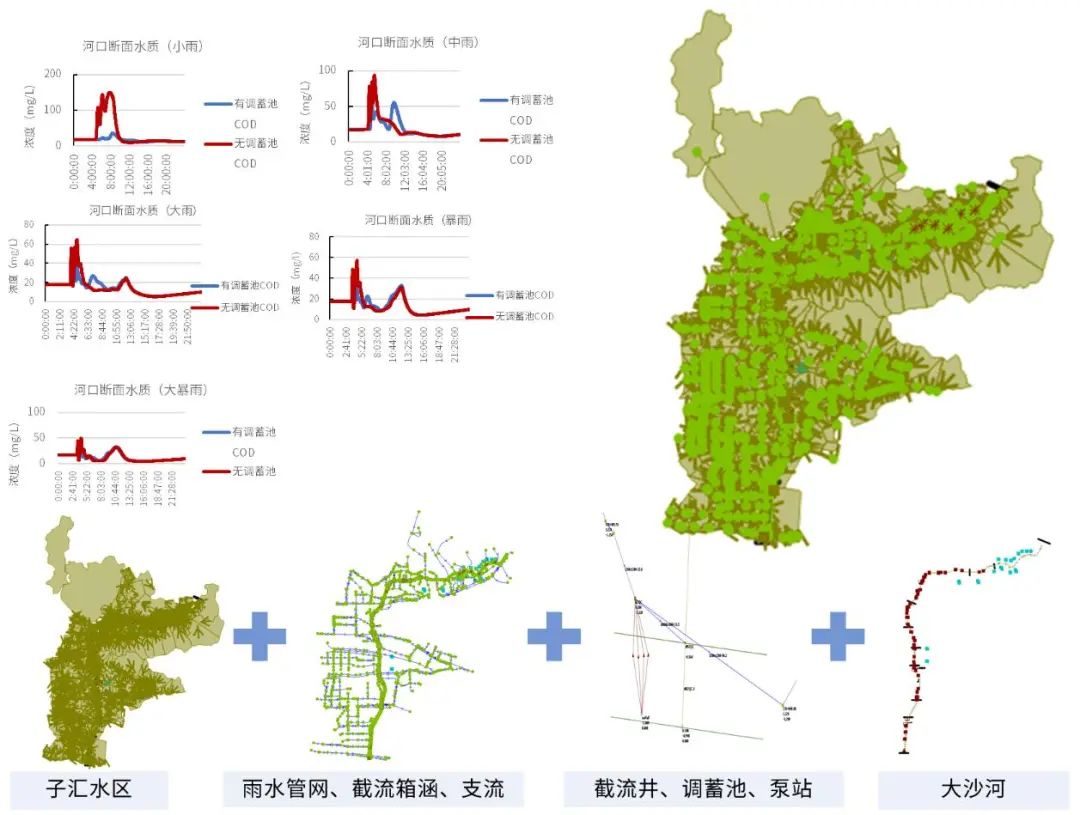

——创新流域TMDL理论,通过开展模型率定验证,采取总量控制方式,统筹源头海绵削减与排水箱涵、水质净化厂调蓄处理能力,建构“厂网河城”高效协同的雨水径流污染系统治理模式。

首先,我们基于市政管网关键节点、雨水排放口、截流箱涵及河道断面的监测数据,搭建了精细化基础模型,并同步开展模型参数多重率定,建构本地适宜的流域水质水量模型参数,充分保障方案评估的准确性、可靠性,建立流域水质水量模型。

△ 大沙河流域模型率定与验证

通过构建大沙河模型,我们可结合流域内已开展的相关工程,展开多工况模拟分析,对已有工程效果予以评估。以有/无调蓄池情景为例,在无调蓄池情景下,可模拟得到降雨时河道污染物变化呈现双峰波动的特征,雨强越大、污染越早,溢流点个数从下游(J8-J10)往上游递增,河道以氨氮超标为主;在有调蓄池情景下,则可得出在中小雨条件下,河道全段可控制在Ⅳ类水质等结论。

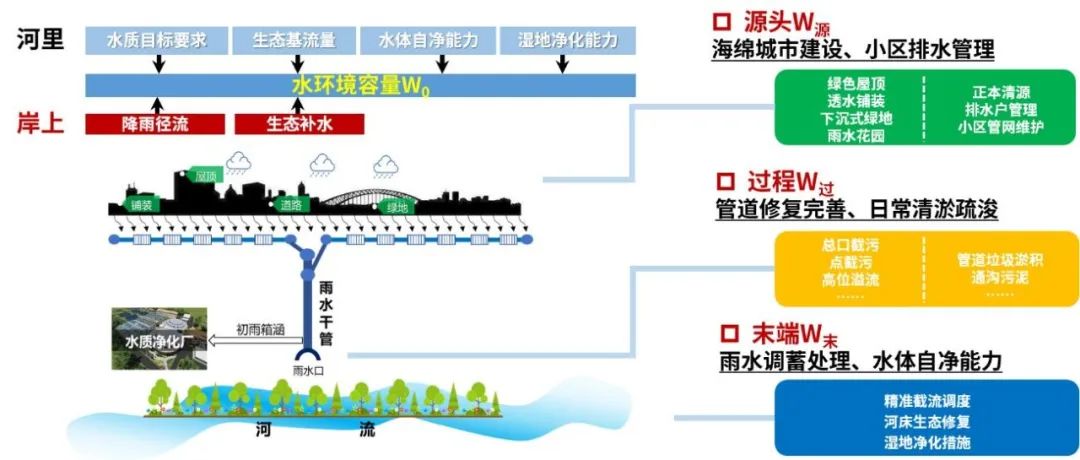

△ 中雨情景下调蓄池建设前(左)后(右)河道氨氮峰值浓度变化

故在多情景模拟评估下,我们可以借助模型结果,谋划制定“厂网河城池”相协调的系统治理方案。为此,我们结合深圳市城镇雨源型河道的特点,提出将雨水径流纳入计量的水环境容量估测方法;并以环境容量为边界,定量分配源头、过程、末端污染负荷削减量,制定方案-目标相协同的治理方案。

W=0.01(1+K)Cj∑Q降雨 + 0.01(Cj-C1+KCj)Q补水 + 0.01(Cj-C2+KCj)Q基流 – MOS

式中:

W为流域水环境容量,t/d;

∑Q降雨为河段累积汇水量,万m3/d;

Q补水为河道补水量,万m3/d;

Q基流为河川基流量,万m3/d;

C1为河道补水水质,mg/L;

C2为河川基流水质,mg/L;

MOS为安全余量,取环境容量的10%。

△ 制定方案-目标相协同的治理方案

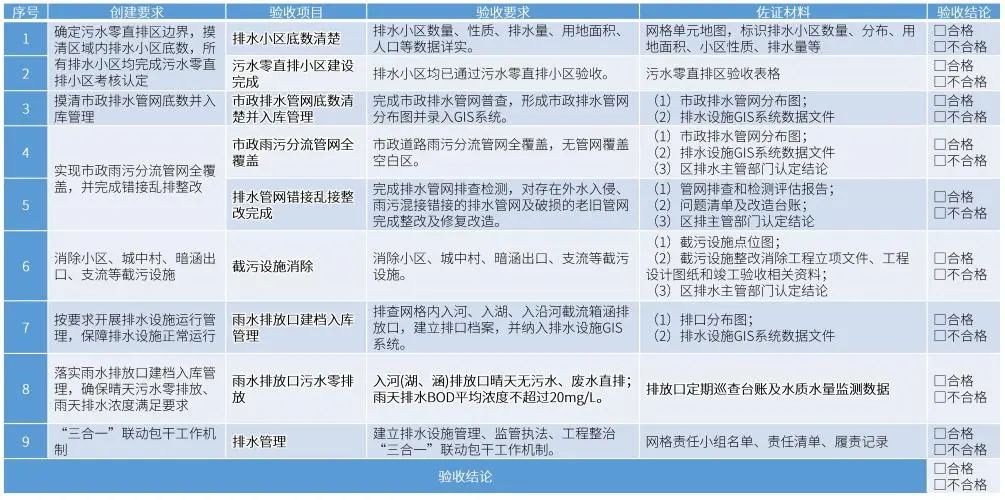

其中,在管网完善方面,我们通过改进污水零直排区概念,明确了不同层级污水零直排区创建要求、评估验收办法,按照网格化、标准化方式,持续开展建设运行情况评价、整改、验收、复核,实现全周期、滚动式管理,持续提升排水系统运行效能。

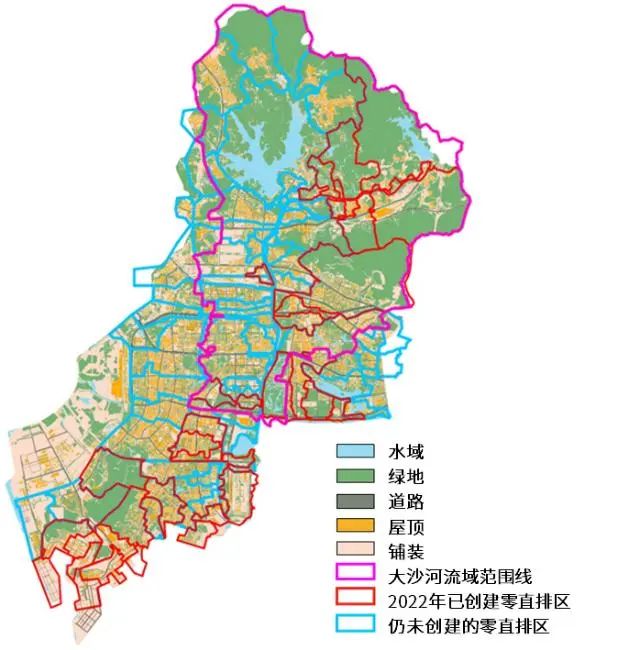

△ 大沙河流域污水零直排区网格划分

△ 深圳市污水零直排区创建工作验收要求

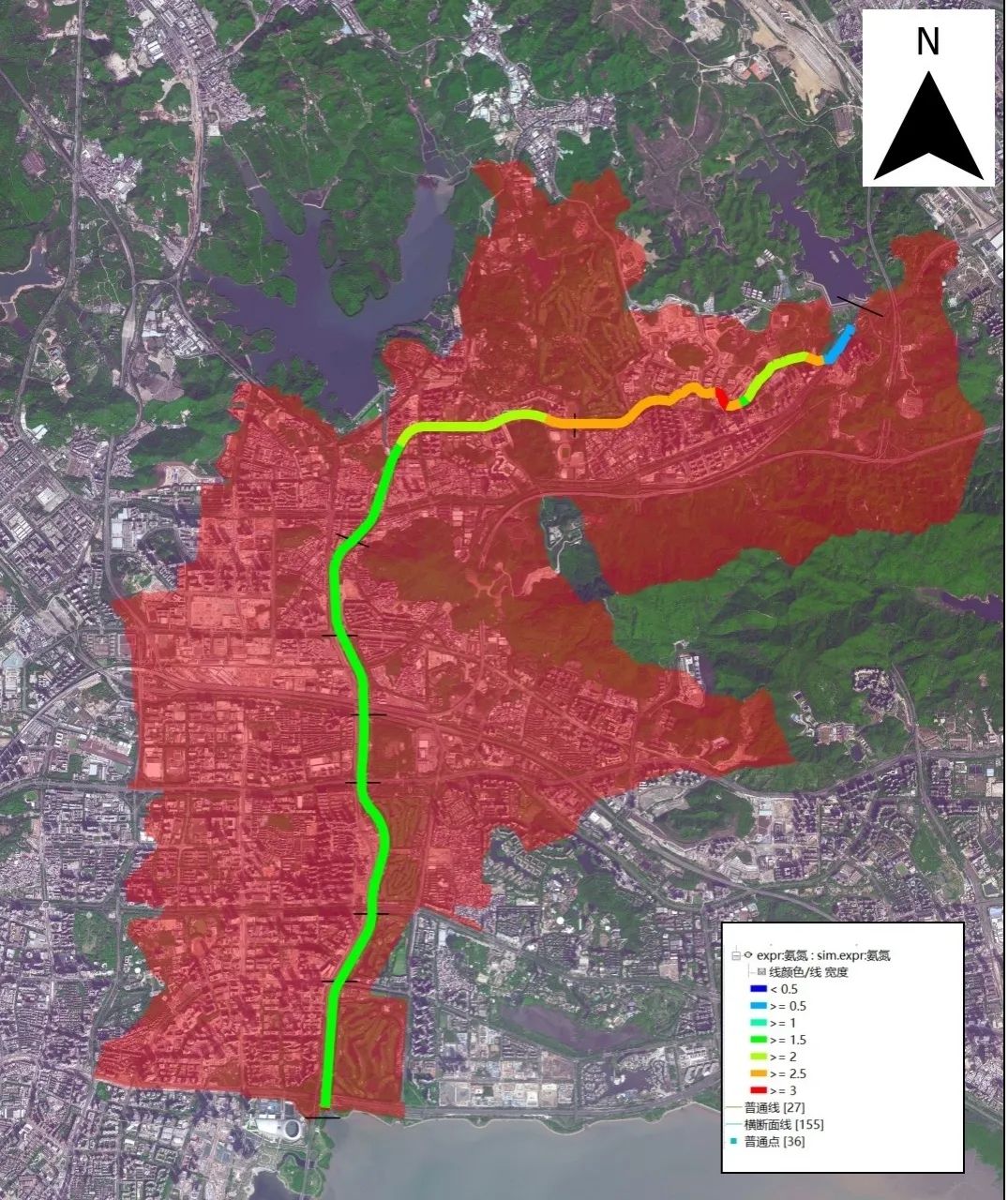

在精准截流调度方面,我们则基于上述环境容量计算方法,创新提出流域TMDL理论,统筹考虑污水处理厂承载能力、降雨期河道水环境容量、雨水调蓄等因素,对雨水排口进行动态控制。通过降雨模拟,获得各主要河段任一时刻后续的污染负荷与环境容量增量变化曲线,据此确定径流污染控制时刻,实现雨水径流污染的精准截流与调度。

△ 精准截流调度参数的确定步骤

4,

工程建设与实施效果。

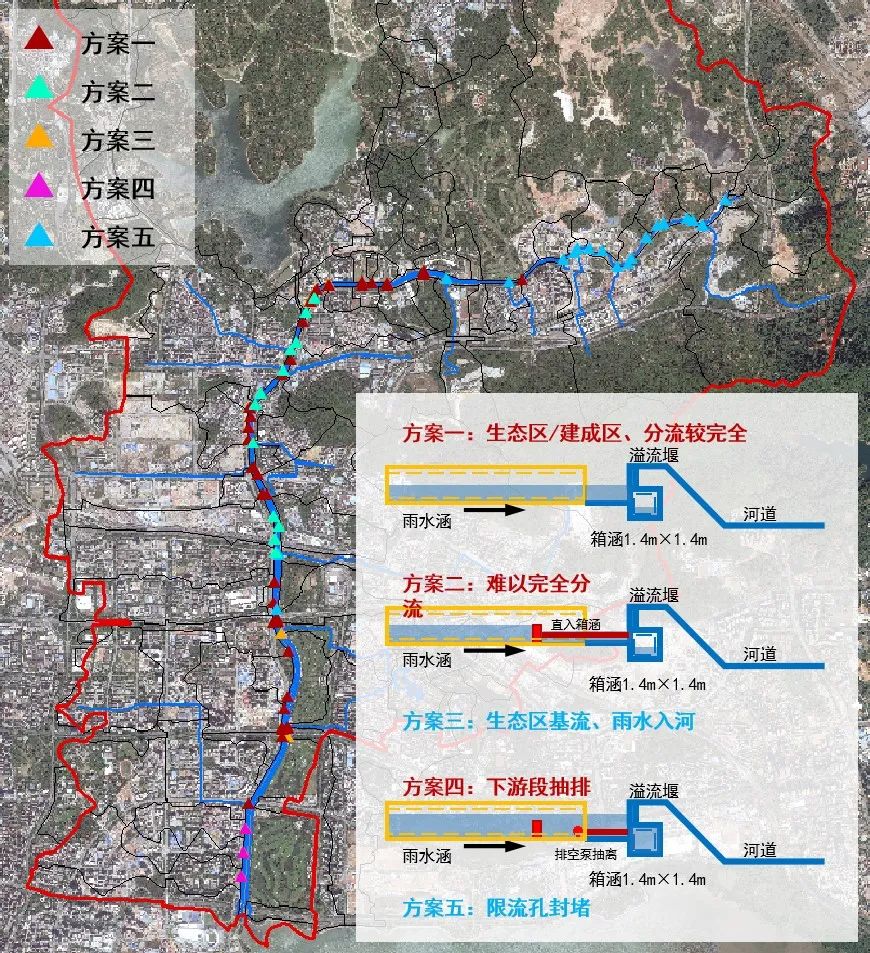

一是指导大沙河水环境治理工程建设。基于本研究,制定了大沙河流域水环境创优示范方案,不仅指导开展了排水系统全链条查漏补缺,推进面源污染精准治理,强化生态保护和修复等工作,并正在推进562处市政污水管网完善工程、75个精准截流排口改造工程、24万m3调蓄池建设等。

△ 大沙河流域精准截流排口分布图

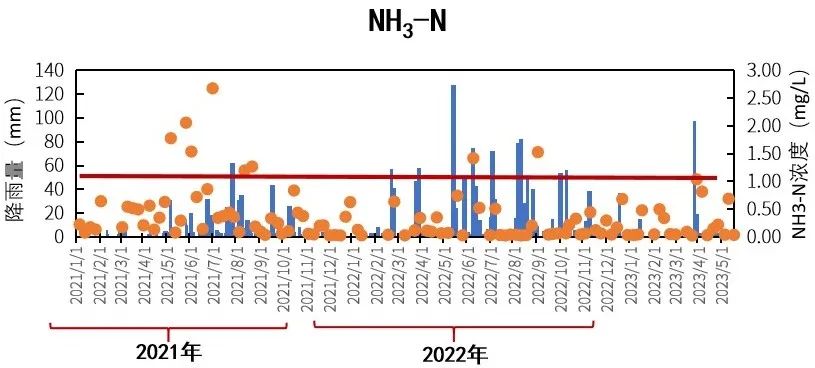

二是促进大沙河水环境质量持续提升。大沙河2021年全天候达IV类水质,2022年III类达标率88.6%,水质趋于优良;入选“广东省十大美丽河湖”,实现塘朗山-大沙河-深圳湾全线贯通,成为深圳首条山海通廊。

△ 大沙河河口氨氮水质趋于全天候优良

三是助力深圳出台文件做好排水管理。通过印发全市污水零直排区创建方案及技术指引,至2023年,完成零直排小区2.1万个,占全市小区总数的86.51%;完成零直排区面积370km²,占建成区面积39.92%。

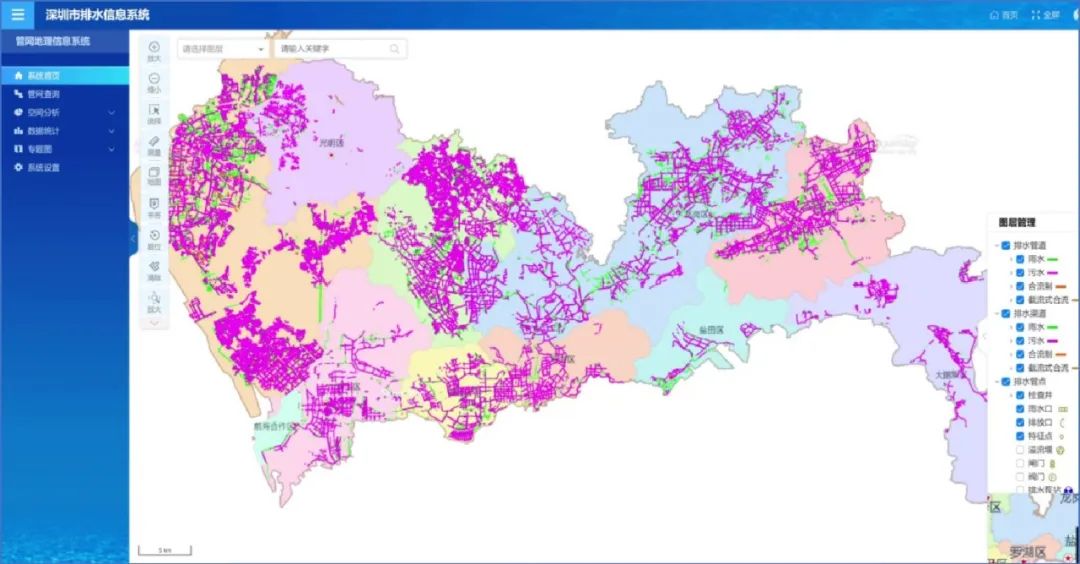

△ 全市污水零直排区创建GIS专题图

因此,基于系统监测与模型评估的水环境创优路径研究,不仅创新了治理模式和技术方法,实现了精准治污、科学治污,取得了显著效果,更为深圳市深入打好污染防治攻坚战、建设高品质生态环境提供了有力支撑!

注:本文实景图片为文章配图,与项目实际交付无关

李亚坤,深规院市政规划研究院 主创工程师

UPDIS 点击下方关键词可跳转文章

深圳土地整备 生态城市规划 工业上楼 数字乡村 深圳责任规划师 城市更新与土地整备 产业升级与空间规划 顺德云鹭 临时用地土地复垦 生态单元规划 西涌城市设计 深汕特别合作区 福田区City Walk 城市更新社会面 富春江 东莞滨水空间 深圳乡土植物 数字规划 城市公共空间 深圳都市圈 磨憨镇

· 欢迎关注 ·

编辑

丨

何瑜

校审

丨

李晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):水环境创优新路径:系统监测与模型评估的“天作之合”

规划问道

规划问道