01

发展历程:

从岭南服饰文化到服装产业集群

岭南服饰文化源远流长,受地理气候因素、生产生活习惯影响,同时在民族文化、中外文化的碰撞与融合中不断创新,形成了特色鲜明的服饰文化。

(1)地域文化背景下独特的地方服饰风格

岭南服饰文化植根于岭南独特的历史地域环境。在交通阻隔下,早期岭南地区受中原文化影响较少,形成并保留了独特的地方服饰风格。适应湿热气候和以海为生的经济结构,以“轻、薄”为主要特色,男性服饰以短衣、短裤为主,女性则多为半臂、半裙样式,形成简单、实用的独特“贯口式”服饰设计,以棉、麻、蕉、葛、竹等本地植物资源为主要原料。

图1 岭南地区传统服饰

(图源:网络)

(2)中原文化影响下服饰产业的蓬勃发展

从秦汉到宋元,中原游民大量南下,将汉服饰文化全面带入岭南,与当地的壮族、黎族、瑶族、畲族、苗族等少数民族服饰文化碰撞交流,完成了岭南服饰文化的第一次融合发展,形成了广府、客家、潮汕福佬三大特色民系服饰。

至明清时期,岭南地区丝棉纺织业蓬勃发展,广绣、广彩等手工技艺闻名全国,更创新了丝绸名品——香云纱,它在纺织界被誉为”软黄金“。据清光绪《广州府志》记载,顺治年间,广州状元坊已是制作伶装的艺人聚居地带,连京城宫廷戏班也慕名前来定制各种戏服头饰。

图2 岭南服饰博物馆中展出的戏服

(图源:网络)

(3)多元服饰文化开放交融,全国“流行风向标”

广州自古即为“海上丝绸之路”重要节点、对外通商的重要口岸。唐代后,在西方外来服饰文化影响下,岭南服饰文化有了第二次融合发展。西装、领带、皮鞋等西方服饰首先传入广州,在粤人勇于创新、洋为中用、开放包容的文化氛围下,形成具有开放性、多元性和活跃性的近代岭南服饰。如中山装就是在广泛吸收西方服装优点与中式服饰文化的基础上的一次融合创新,并成为广府服饰文化的重要代表。

图3 身穿中山装的知识分子

(图源:网络)

改革开放后,随着珠三角地区经济的崛起,服饰文化也焕然一新、引领全国潮流,并带动纺织服装产业蓬勃发展。多次的融合与创新,使得岭南服饰一直作为近现代中国服饰流行趋势的领头羊,对中国服饰文化影响深远。

(4)服装产业集群崛起,广州成为全国春夏女装“源头”

2001年我国加入世贸组织以后,广州各类传统制造业加入全球化产业分工,产能与供应链加速跃升,服装制造产业集群也逐步成熟。

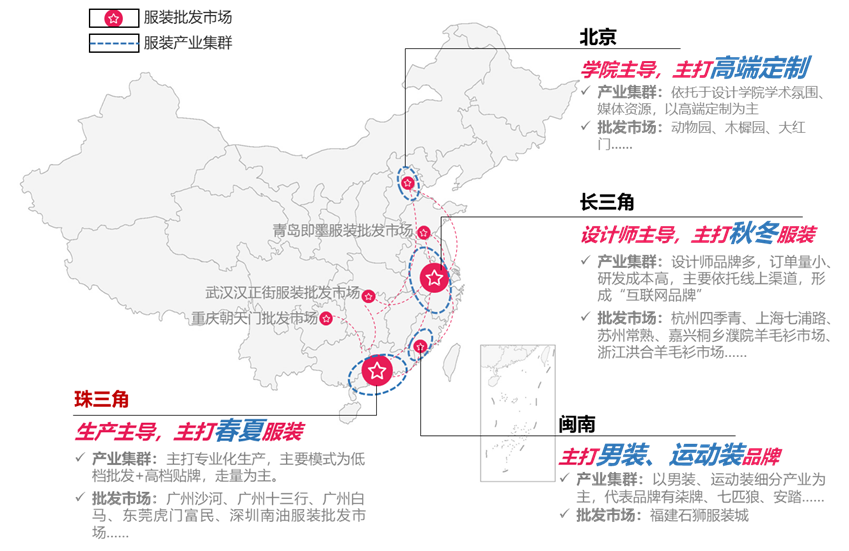

目前,广东省拥有全国规模最大服装产业集群,在全国市场份额占比超过20%,省委省政府高度重视,将“现代轻工纺织产业集群”纳入广东省打造的20个战略性支柱产业集群之一。珠三角是全国四大服装产业集群之一,与长三角、北京、闽南齐名,主打专业化生产,具备了服装产业发展的城市环境、供应链基础、时尚氛围、展示平台、创意人才等要素资源。广州更是全国春夏女装的源头进货地,其他地域服装批发市场春夏女装的货源至少80%从广州进货。截至2021年,广州服装制造相关企业共有3.3万家,总营收971亿,其中成品与成衣制造3万家,培育出了希音(SHEIN)、Urban Revivo等龙头企业和知名品牌。

图4 我国四大服装产业集群示意图

(图源:自绘)

02

现实困境:

文化传承与产业升级的双重难题

(1)服饰文化的传承困境

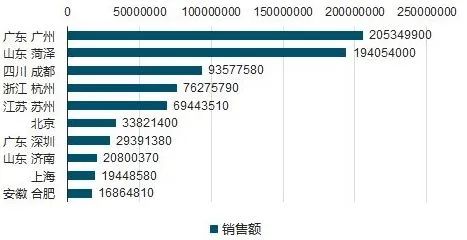

近年来,借淘宝、抖音、B站、古装剧、古风游戏等极强的传播力,不少旁观者被影响,欣然入场“古风圈”。汉服爱好者的消费能力越来越强,2019年全国汉服市场消费额突破45亿,对比2017年的5亿,汉服产业发展迎来了阶段性井喷。其中,广州市汉服商家的销售额、店铺数均位居全国首位。然而,对岭南本土服饰文化相关符号和元素,在广州服装产品中却鲜有体现,一方面是由于“非遗”服饰复杂的制作工艺流程无法带来良好的经济收益,另一方面,设计师也大多专注于借鉴国内外前沿的流行元素。因此,如何借用“汉服风”推广本地服饰文化,推动宝贵、丰富的“非遗”资源用现代语言、手段、表现形式进行传播,是实现岭南服饰文化传承的重要议题。

图5 2019年汉服销售额前十商家地区

(图片来源:智研咨询)

(2)服装产业的发展困境

岭南地区服装产业制造基础雄厚,但面临若干问题:一是产业空间不足,服装产业用地以工业仓储用地(约占33%,主要为村级工业园)、农村宅基地(约占29%)为主要载体,空间品质和产业服务设施配套的不足制约了中小微服装企业的增资扩产和进一步发展。二是珠三角地区生产要素成本攀升、内销不畅、外贸下降等不利局面,加上国内服装产业竞争激烈,对岭南地区纺织服装产业形成了挤压,一部分服装企业不得已向外地转移或分散投资,甚至转移东南亚、南亚等发展中国家。因此,当前岭南地区服装产业的发展正面临转型升级重要节点,如何做强产业价值链、做高产品附加值,成为未来岭南地区服装产业发展的关键问题。

03

探索:

岭南服饰文化与服装产业的耦合发展

随着服装产业的发展,岭南服饰需要通过面料、技艺、设计等多方面的不断融合创新,在现代服饰风格、服装品牌和设计力量中推动岭南传统服饰文化不断传承,使其成为中国服饰文化与现代服饰时尚的重要力量。根植于广东地区纺织服装产业高度发达的肥沃土壤,未来需要进一步推动文化传承与产业升级有机结合,在传统技艺与文化底蕴的代代传承中,注重培养新人才、新工艺、新风格,推动岭南服饰文化在绵延中茁壮成长,形成粤韵悠长、特色鲜明的新岭南时尚。

(1)岭南服饰文化元素的创新传承

◎

推动非遗面料与新国风服饰的融合——以香云纱为例

作为国家级非物质文化遗产,香云纱是广东两千多年丝织史上一块重要的里程碑,也是海上丝绸之路的重要角色和文化符号,凝结了地方百姓的生产生活智慧。香云纱诞生于民国初期的珠三角洲基塘地区,当地居民利用薯莨汁液对桑蚕丝织物涂层,以丝罗织物与平纹织物为坯绸,经特殊染整、日晒加工而成。香云纱兼具美感和质感,不仅具有金属和珍珠般的光泽,且质地轻薄、柔软、凉爽、耐汗、易洗、快干,是适应热带、亚热带地区气候的上乘面料。

图6 香云纱的晾晒过程

(图源:网络)

近年来随着“国潮”文化的兴起,香云纱与新国风服饰不断融合,形成了“非遗”文化与时尚潮流的碰撞。香云纱面料与织染技艺不断创新,在高技术纤维材料技术的发展下,天然原料供给不足的问题得到缓解,香云纱逐渐走向大众。同时,香云纱从传统的“深沉”色调向多元、活泼的色彩发展。2023年,南沙区举办的“粤港澳香云纱服饰展”展出了以香云纱为原料设计的28套新国风服饰,展现了“非遗”文化与现代艺术的深度融合。

图7 粤港澳香云纱服饰展,南沙,2023

(图源:网络)

◎

推动非遗技艺走向“高定”时尚舞台——以“广绣”为例

广绣是以广州为中心的珠江三角洲民间刺绣工艺的总称,至今已有1000多年的历史。广绣与潮绣并称“粤绣”,粤绣是中国“四大名绣”之一,并于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。广绣以构图饱满、形象传神、纹理清晰、色泽富丽、针法多样、善于变化的艺术特色而闻名。广绣风靡海外,是历代中国文化输出的重要物质载体。明清时期,外销广绣也紧跟全球市场的审美时尚,不断在设计上进行创新。

图8 广绣与岭南传统服饰

(图源:网络)

上世纪六七十年代,广绣的发展逐渐式微,民间绣工纷纷转行。到八十年代,广绣人陈少芳筹建广绣艺术研究所,力求抢救、保护、创新、发展广绣技艺。在吸取传统广绣优秀技艺的基础上,广绣艺术研究所为广绣加入了众多现代绘画艺术元素,形成了广绣艺术的新风格和自成一格的刺绣演绎方法。

到了现代,广绣不断拥抱现代审美,通过“广绣+时尚”“广绣+数字化”等分路径,走出一条跨界创新之路。一方面,广绣与岭南服饰文化不断融合创新,形成“广绣+高定”的发展路径,利用广绣的“非遗”传统手艺助力岭南传统服饰敲开时尚市场大门。2022年,本土高定礼服品牌拉珂蒂推出“鎏金华彩”高定礼服,融合了广绣工艺,一针一线勾勒展现出东方绣韵的高定之美。另一方面,广绣不断创新运用于日用品、家纺品、家居软装、快消文创等产品,愈加符合市场需求、融入现代生活。

图9 拉珂蒂“鎏金华彩”高定礼服

(图源:网络)

(2)以服饰文化助力服装产业设计升级

随着广东现代服装产业的发展,越来越多优秀的本土时尚设计师、时尚品牌开始关注岭南服饰文化,从古老的工艺与面料中寻找灵感,融入到时装设计之中。

广州市时尚设计师协会会长邓兆萍凭借以广东早茶文化“一盅两件”为灵感主题的系列设计,问鼎中国时装设计最高奖“金顶奖”。她将岭南文化元素融入服装设计,以其所擅长的设计语言为载体,形成了“织梦岭南”“广府荟”“知否·岭南”等系列设计作品,输出岭南地区开放包容、自由不设限的生活美学,传承刻印在血脉基因中的岭南文化。

图10 邓兆萍设计作品中的广绣元素

珠海,2022

(图源:网络)

广东纺织服装“非遗”推广大使唐志茹,则将源于唐朝的“钉金绣裙褂”制作技艺与时尚设计相融合,以岭南元素为题材,在服饰中融入水袖、凤尾等图样,解锁传统服饰与现代潮流结合的新方式。

图11 唐志茹设计作品中的钉金绣裙褂元素

珠海,2022

(图源:网络)

广东省服装设计师协会副会长孙恩乐,则将“南国名花”——潮汕抽纱技艺应用于现代服装设计与制作中,保护和挖掘抽纱精巧繁复、轻盈淡雅的艺术风格,使其焕发生机。

图12 孙恩乐设计作品中的抽纱元素

珠海,2022

(图源:网络)

在本土设计师、设计品牌的融合创新下,岭南传统美学与现代时尚完成了精彩碰撞,实现了岭南服饰文化的又一次迭代与传播。

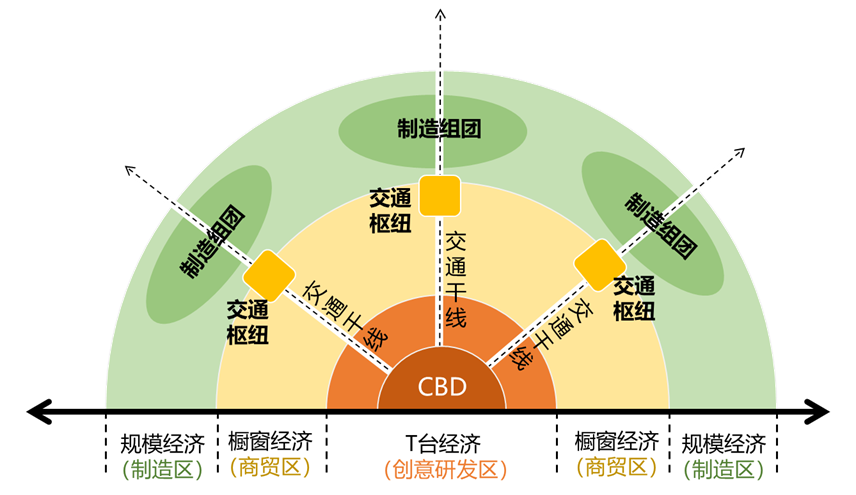

(3)加强服装产业发展的规划引领

广东服装产业的转型升级,需要推动与打造“中心城区-枢纽地区-外围制造基地”的服装产业发展格局。

图13 广东万亿时尚产业模式示意图

图源:自绘

中心城区发展“T台经济”——打造融合传统服饰文化与现代时尚创意的产业集聚区。发挥中心城区资源聚集效应,引导高端面料研发、设计师品牌、时尚发布、电商、会展等高端核心功能集聚发展。打造岭南服饰文化传播的线下场景,结合汉服“快闪”、服装设计周等活动带动服装新潮流。

国际枢纽地区发展“橱窗经济”——打造国际商贸平台,实现全球时尚产品全品类一站式采购,打造大湾区“世界橱窗”,同步配套物流仓储、柔性生产、主题展贸、创意设计、面料研发等功能。依托国际枢纽强化国际级内外贸货运集散功能,支撑服装产业的国家化发展和服饰文化的传播。

外围制造基地发展“规模经济”——打造特色生产平台。一方面,重视面料研发、服装设计、智能生产功能的培育;另一方面,加快引导城中村及村级工业园小作坊服装企业入园进厂,在外围城区及周边临近地市规划一批特色服装产业园。

封面图片来源:《再上央视!揭秘顺德香云纱中的配比之妙》

供稿|区域规划设计所

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):穿“粤”古今,推动岭南服饰文化与服装产业耦合发展|广州味•规划思

规划问道

规划问道