如何讲好碑帖的故事

“宋拓魅力:碑帖珍本特展”评述

康家轩 中央美术学院人文学院博士研究生

2023年9月16日,“宋拓魅力:碑帖珍本特展”在故宫博物院文华殿开幕(图1)。本次展览的展品来自故宫博物院和香港中文大学文物馆,展出的65件(套)展品中,两家机构各自遴选出宋拓珍品20件,并配合相关的书画、器物进行展示。

图1/故宫博物院文华殿“宋拓魅力:碑帖珍本特展”展览外景

此次将“宋拓”作为核心主题的展览引发了一定程度的讨论:一方面,由于上半年故宫博物院书画馆举办了“譬若香山:犍陀罗艺术展”,本次“宋拓魅力”展的举办,可能预示着今年故宫博物院将全年无专题卷轴书画展览;另一方面,以拓片作为展览的核心内容,也展现了当前文博展览的内容、形式更为多元化的发展态势。

本次展览的内容有何特色?对于文博展览而言,又应当怎样面对“拓片”这一“熟悉而陌生”的展陈材料?以下,笔者将针对这些问题,简要谈一谈自己的思考。

近年展览中的拓片材料

拓片在文博展览中的地位并不固定,但总体看来,相较于卷轴书画,拓片在展览中常常处于相对次要的位置。中国国家博物馆和上海博物馆原本均设有书法常设展。两家机构定期会更换展陈,但对拓片的使用则基本遵循了相似的原则:在展现早期书法作品时,采用拓片材料较多;当涉及有作品传世的书家时,则以展示墨迹为主。

以上海博物馆为例,其“中国历代书法馆”的展陈以时间为线索,线性的呈现中国书法史的发展脉络(图2)。为首的“篆书书艺与隶书书法”“晋唐书法”两部分,主要使用甲骨文、金文、汉碑、唐碑、晋人书法刻帖的拓片。在后期的书法史陈列中,“宋代书法”部分尚且偶见珍稀名作的拓片(如米芾的《方圆庵记》),元、明、清三代的书法展陈则几乎从未展出过拓片材料。这当然也与书家书迹的客观传世状况相关,上古时代的书法墨迹今日早已所剩无多,唯有依凭拓片保存的石刻书迹,方能一窥这些时代的书法发展面貌。而后期时代的名家大多有可靠作品流传,直接使用原迹便可展现风格面貌。

图2/上海博物馆“中国历代书法馆”

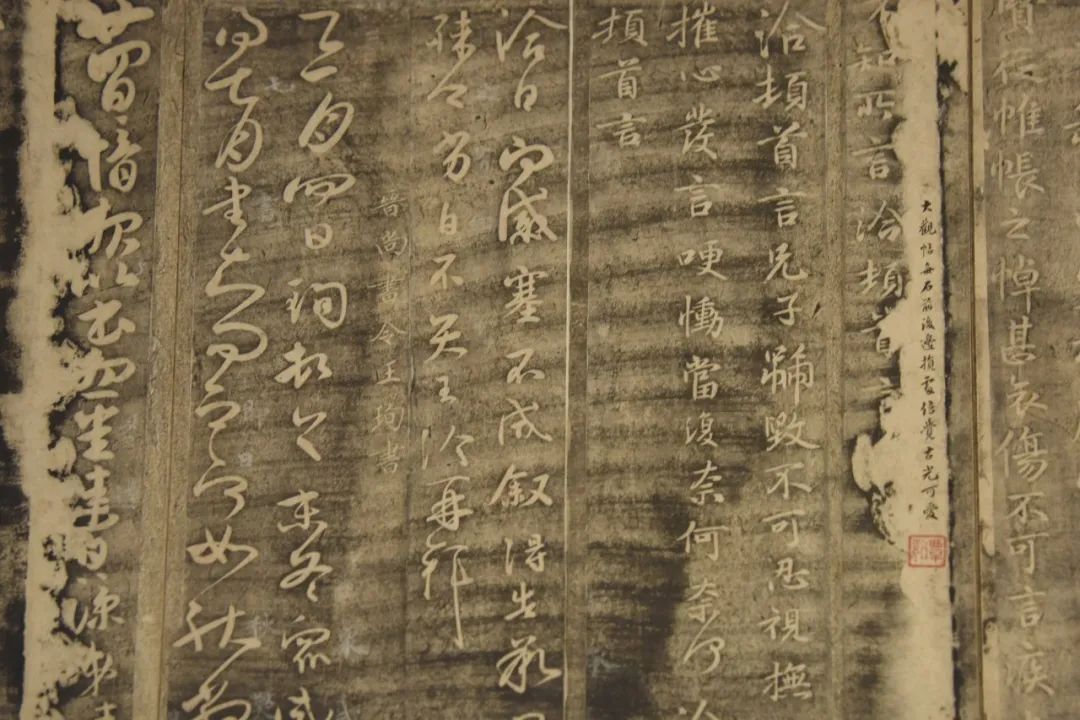

在一些专题展览中,拓片材料也常常居于次要。2017年故宫博物院举办的“赵孟頫书画特展”,除了有大量赵孟頫的书画原迹展出外,也在介绍艺术源流、作品真伪时,使用了《智永真草千字文》《云麾将军李秀碑》《三希堂法帖》的拓片。无独有偶,2020年故宫博物院举办的“千古风流人物:故宫博物院藏苏轼主题书画特展”,在介绍苏轼书法源流和面貌时,也使用了唐颜真卿《争座位帖》《东方朔画赞》《鲜于氏离堆记》,以及与苏轼书法相关的《西楼苏帖》《醉翁亭记》《丰乐亭记》的拓片(图3)。拓片对于这些展览而言颇有一些“不得已而为之”的意味,当涉及的书家有墨迹传世时,展览便更倾向于使用墨迹而非拓片。

图3/2020年故宫博物院“千古风流人物:故宫博物院藏苏轼主题书画特展”

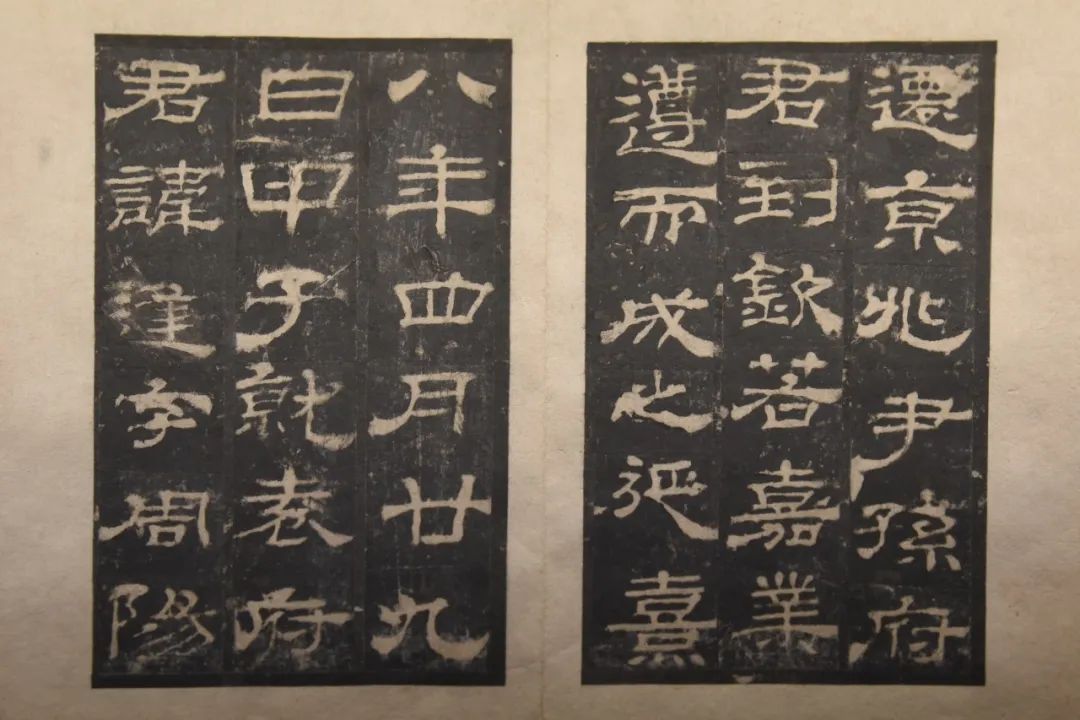

以拓片为主题的文博展览同样存在,该展览大致可分为两类,一类为珍稀拓片展,一类为石刻景观展。前者的代表有2021年上海图书馆举办的“大唐气象:上海图书馆藏唐碑善本展”,该展览集中呈现了上海图书馆所藏的拓片珍品,如近代书画家藏家吴湖帆旧藏的“四欧宝笈”(唐代书家欧阳询四件名迹《化度寺邕禅师舍利塔铭》《九成宫醴泉铭》《虞恭公温彦博碑》《皇甫诞碑》)的宋拓珍本;后者以2021年中国国家博物馆举办的“摩崖上的中兴颂:永州摩崖石刻拓片展”为代表(图4),该展览以拓片的形式,将湖南永州自唐宋以来的历代刻石景观带入博物馆中。

图4/2021年中国国家博物馆 “摩崖上的中兴颂:永州摩崖石刻拓片展”

上述两类展览在呈现方式上存在不同:前者的展陈对象为传世拓片珍品,这些拓本大多已经剪裱,虽然价值重大,但在有限的展陈空间中往往只能展出数页,使观者总有意犹未尽之感;后者因展览对象为摩崖石刻,使用的拓片能够以整拓的形式呈现。整拓本与博物馆的开阔空间相结合,更能展现碑刻原境所具有的空间感、体量感。

就故宫博物院此次“宋拓魅力”展而言,其更接近“珍稀拓片展”这一范畴,不过由于展陈空间、展品内容的独特性,此次展览还是展现出不少独有的特点。

“宋拓魅力”的展陈逻辑与重要作品

对于观众而言,本次“宋拓魅力:碑帖珍本特展”最值得关注的要点有:一、以拓片的形式,较为系统的展现了中国书法史的发展脉络;二、展出作品多为宋拓佳本,甚至传世孤本,价值不凡。

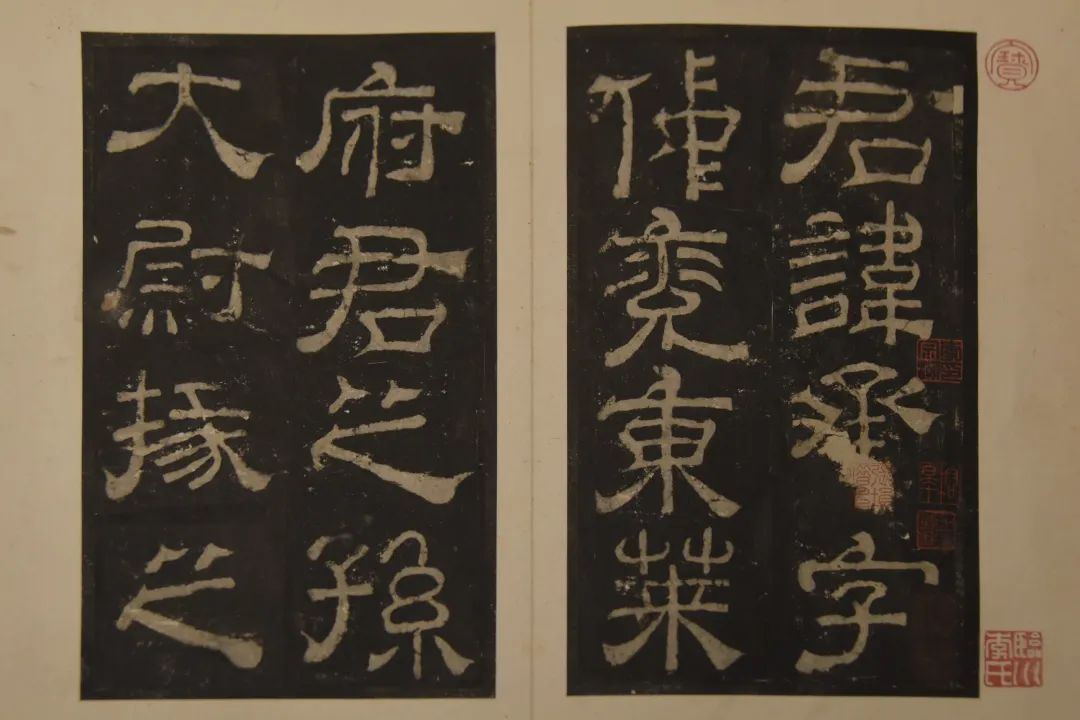

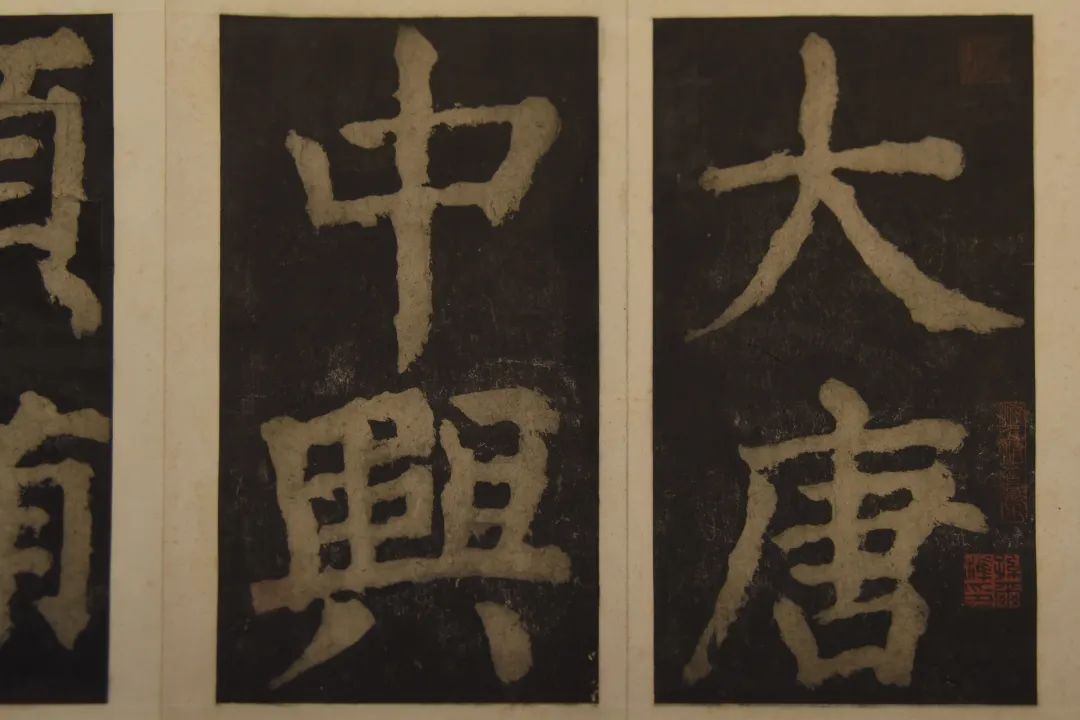

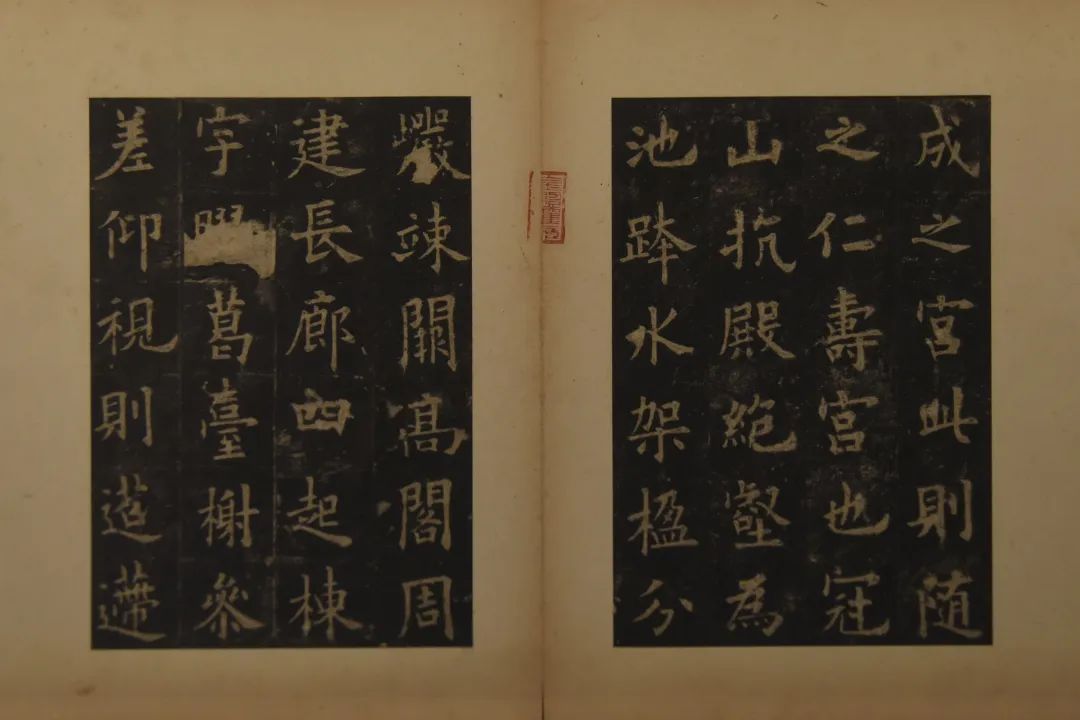

本次展览的核心为“宋拓”,但是拓制对象却涵盖了自汉代至南宋的碑、帖刻石。在这一千余年的时间中,中国书法经历了重要的字体演进、书风迭代。在本次展览中,《夏承碑》(图5)《西岳华山庙碑》代表了东汉晚期隶书的成熟面貌,欧阳询《九成宫醴泉铭》,虞世南《孔子庙堂碑(西庙堂本)》,欧阳通《道因法师碑》,颜真卿《多宝塔碑》《大唐中兴颂》(图6)《麻姑仙坛记》,柳公权《玄秘塔碑》代表了唐代楷书取得的高度成就。唐《怀仁集王羲之圣教序》,唐李邕《云麾将军李秀碑》《李思训碑》则展现了王羲之书风在唐代的传播途径以及行书碑刻在唐代的出现与流行。

图5/宋拓 东汉夏承碑册(真赏斋本) 香港中文大学文物馆藏

图6/宋拓 唐中兴颂摩崖册 故宫博物院藏

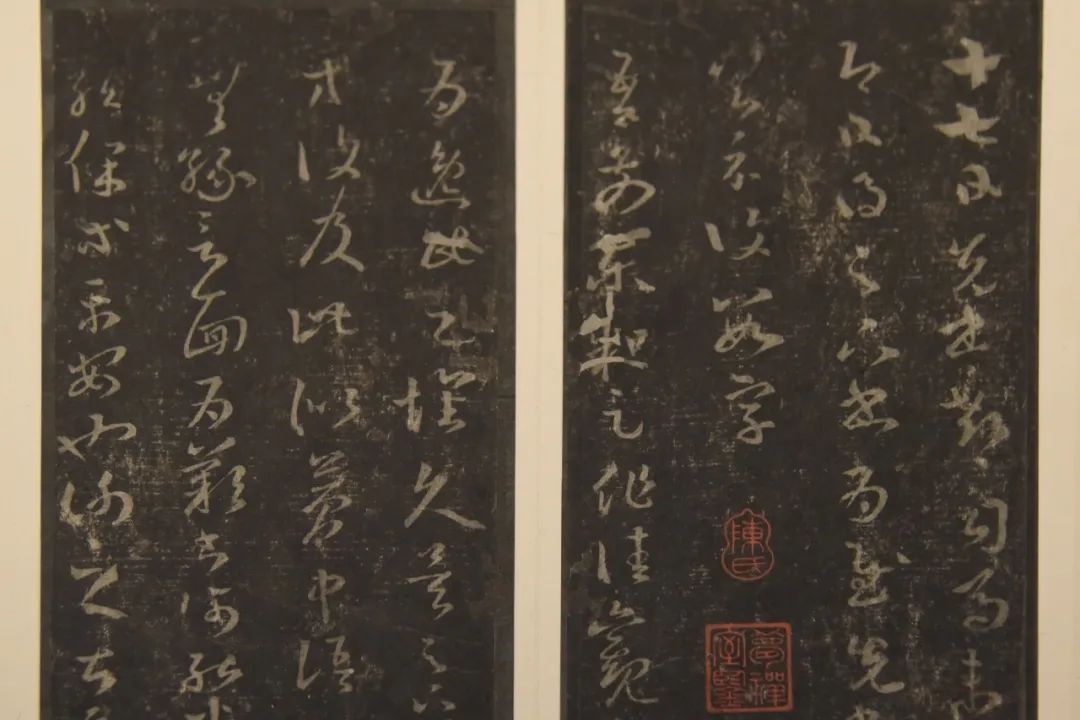

自宋初《淳化阁帖》始开刻帖之风,两宋时期制作了大量官、私刻帖,其中保存有大量古代书迹。魏晋作为中国书法史上的重要阶段,涌现出一大批杰出的书法家。这些书家的真迹流传至今日的可谓凤毛麟角,但借助宋人刻帖,观者得以一窥前人的书法杰作。作为中国历史上影响力最大的书法家,王羲之的书法风格在唐、宋时期借助碑刻广为传播。本次展出的唐《怀仁集王羲之圣教序》,宋《淳化阁帖(懋勤殿本、泉州本)》《绛帖》《汝帖》《澄清堂帖》《十七帖(孔氏岳雪楼本)》《魏晋唐小楷》,南宋游似旧藏《兰亭序》数种,在反应王羲之书法的经典面貌同时,也展现了不同时代对这一知识的理解与改易。除王羲之外,汉末至宋代的千年之间书法大家辈出,通过本次展览,观者得以一览不同书家的书法面目。

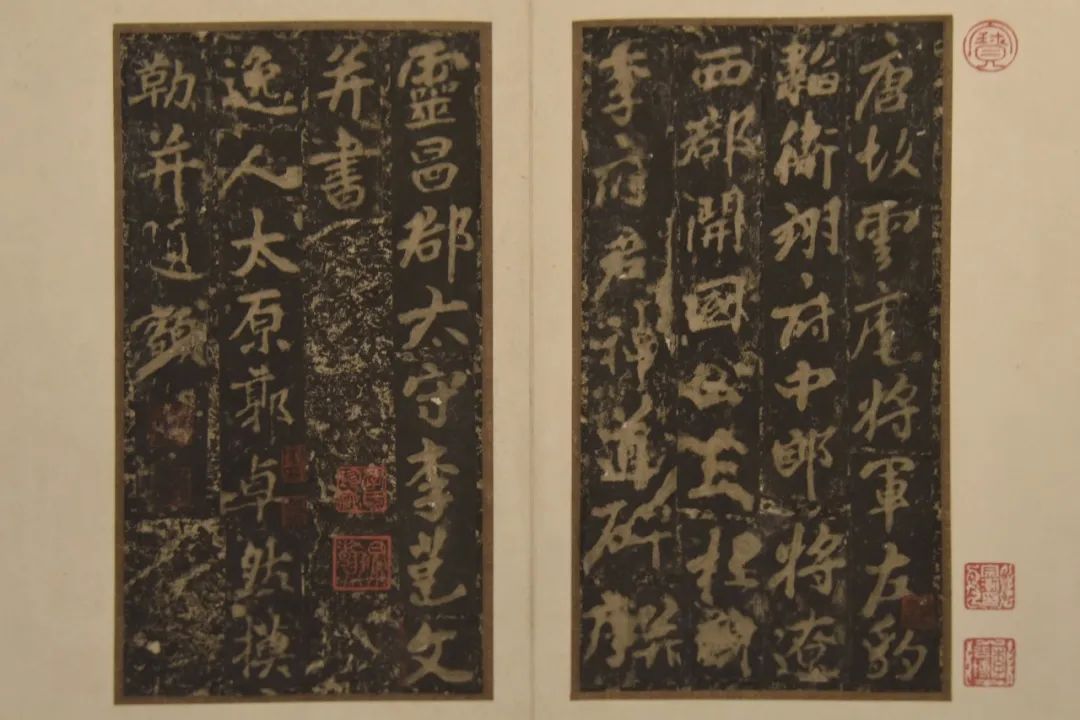

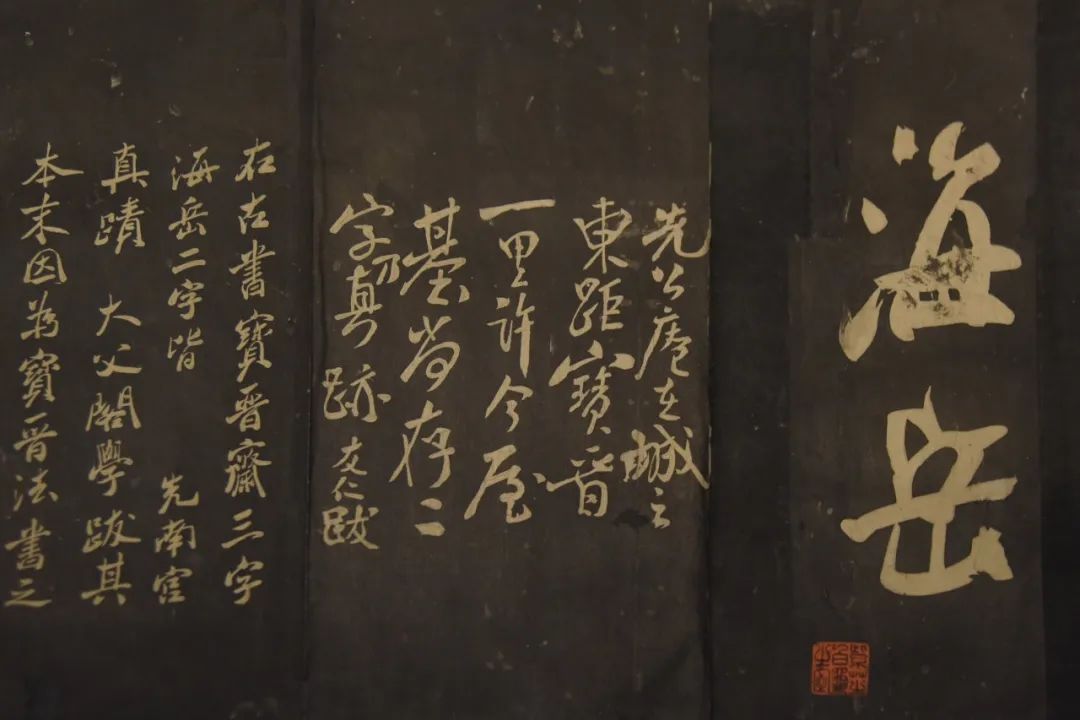

本次展览以“碑帖珍本”为题,展出的作品也无愧“珍本”之名。从故宫方面所出的展品来看,“华阴本”(图7)虽非《西岳华山庙碑》最旧本,但亦是极为珍贵的宋拓佳本。明李祺旧藏本《九成宫醴泉铭》(图8)为北宋早期刻本,极为难得,本次展览在布展中专门展示了该版本与其他版本在考据点上的区别,较为突出的展现出该本《九成宫醴泉铭》的宝贵之处。此外,清宫旧藏的《多宝塔碑》为传世宋拓最佳本之一,《云麾将军李秀碑》(图9)为极为珍稀的石断前宋拓全本,懋勤殿本为传世重要的《淳化阁帖》翻刻本,而一度被误认为《宝晋斋帖》的《松桂堂帖》则是更是传世宋拓孤本。

图7/宋拓 东汉西岳华山庙碑册(华阴本) 故宫博物院藏

图8/北宋拓 唐九成宫醴泉铭(李祺本) 故宫博物院藏

图9/宋拓 唐云麾将军李秀碑册 故宫博物院藏

香港中文大学文物馆所出的展品也可谓精彩,“北山十宝”(香港收藏家利荣森“北山堂”中十件珍贵的宋拓佳本:《西岳华山庙碑》《夏承碑》《九成宫醴泉铭》《怀仁集王羲之圣教序》《麻姑仙坛记》《十七帖(孔氏岳雪楼本)》《淳化阁帖(泉州本)》《汝帖》《英光堂帖》)和多本“游相兰亭”(南宋丞相游似旧藏的《兰亭序》拓本)的展出,与故宫的展品相互对应,充分展现了宋拓佳本的独特魅力。

“宋拓魅力”展中呈现的文化历史

本次展览的作品多元而丰富,借助本次展览,一些平时不易建立的历史文化信息,可以得到较为统一的观察。

唐代碑刻是本次展览的重要组成部分,通过考察这些名家、名碑背后的历史,有助于建立起有关唐代碑刻文化的基本认识。与《淳化阁帖》密切相关的两宋刻帖同样是本次展览的重点,懋勤殿本、泉州本两大翻刻版本联袂展出,展现了宋代《淳化阁帖》的传播与生产。《绛帖》《汝帖》《大观帖》(图10)《澄清堂帖》数种宋代公、私刻帖的展出,展现了基于《淳化阁帖》而发展出的刻帖谱系。拓本的制作与传播对书法经典的构建有着关键的作用,本次展出的《十七帖(孔氏岳雪楼本)》(图11)《魏晋唐小楷》以及“游相兰亭”,不仅自身版本价值重要,对理解两宋有关书法经典知识的生成活动,也有着重要的启发意义。

图10/宋拓 大观帖册 故宫博物院藏

图11/宋拓 十七帖册(孔氏岳雪楼本) 香港中文大学文物馆藏

书家、书迹的经典化活动并不局限于晋唐书家,北宋书家米芾在后世取得的重要文化权力,同样得益于南宋时期刻帖的制作与传播。南宋时期由其曾孙米巨容主持刊刻的《松桂堂帖》(图12)中,留存有米芾之子米友仁、曾孙米巨容的题跋,这一刻帖展现了南宋时期家族性的文化知识生产。南宋另一部重要的米芾刻帖《英光堂帖》的刊刻者为岳飞之孙岳珂,通过与岳珂所撰《宝晋英光集序》《宝真斋法书赞》的对照,可以较为详细的了解这一南宋官员对于地方名贤文化的建设与推动。

图12/宋拓 松桂堂帖册 故宫博物院藏

“宋拓”能够具有今日的“魅力”,除了作为文化遗产本身的珍稀性,更离不开历史上对其价值的不断塑造。本次展览在展现拓片时,一并展出了相应的包装,虽然本次展览中的名碑名拓不乏印刷本流传,但是这样立体性的呈现刻帖的物质面貌,应当说还是非常难得。历代鉴藏家对碑帖知识的传播、欣赏趣味的流行具有关键的作用,尽管限于展场空间,各类拓片难以完整呈现,但是本次展览将与碑帖鉴藏最为紧密的题跋、题签尽可能全面的进行了呈现。通过梳理这些鉴藏家的相关信息,对于了解和建构碑帖名品的“经典化之路”非常重要。

有关碑帖展览的一些思考

不过正如文章开头所讲,本次展览依然存在一些难以被忽视的问题,这些问题不仅与本次展览有关,也启发笔者进一步思考碑帖展览的多元性可能。

相较卷轴绘画展而言,碑帖拓片展具有较高的接受难度。绘画作品虽然流派众多,但是得益于明确的视觉形象,观者可以充分调动自己的知识储备,理解并思考展陈内容。而碑帖展陈的核心本身在于书法面貌,观者如果不具备一定的书法知识、没有经过相应的书法实践,很难基于自己的视觉经验对展厅中的作品内容产生理解。

“观展难”也与展览本身的导览设计有关,本次展览虽然介绍了重点展品的版本信息,但是对于大部分观众而言,这些内容还是很难满足观展的需要。笔者认为,对于碑帖展览而言,增大导览信息、丰富导览形式是降低展览理解难度的重要手段。书家的身份、经历、风格、作品,作品的背景、内容、版本、知识建构,都需要通过较为通俗易懂的形式为普通观众进行说明。

“宋拓”的“魅力”并不停留在作品本身,其背后的文化历史值得进一步的发掘和运用。为什么唐代的大书家多有名碑传世?这些碑刻是何时成为经典的?宋代为什么大量制作拓片?刻帖为何在宋代兴盛起来?南宋的权臣为何热衷于收藏拓片?拓片在宋代的经济、文化意义是什么?……诸多话题都可以成为碑帖展览中的重要展陈线索。

今天,美术史研究的边界不断拓展,未来展览对碑帖材料的使用依旧具有多元的可能。对中华文明而言,碑帖拓片在历史上曾产生过重大的文化作用,在文化意义上对碑帖视觉性进行探索,是未来展览值得思考的内容。拓片制作与印刷文化息息相关,对于未来的展览而言,还原与碑帖相关的拓片制作、行销、鉴赏过程,对于建立由“物(拓片)”到“人(制作者、传播者)”,再到“史(历史现象)”的探索链条非常重要。翻刻本、伪造本的生产固然扰乱了原作拓片谱系知识的建构,但是对于展现历史上与碑帖相关的认知变化,同样具有着难以替代的独特价值。

如前文所述,虽然碑帖拓片在以往的展览中也曾作为展陈的重点,但是这些展览或规模有限,或依附于其他古籍,或着眼于呈现一地的石刻文化景观。本次“宋拓魅力”展集中展出历代流传的宋拓佳本,应当说具有突破性与开创性。对于碑帖拓片这一重要的历史文化遗产而言,当下与其相关的展览、研究依旧非常有限,伴随着学科的深化发展,笔者期待碑帖材料能够在未来的文博展览中展现出更为丰富的面貌。

美 术 遗 产

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨如何讲好碑帖的故事:“宋拓魅力:碑帖珍本特展”评述

规划问道

规划问道