事物的发展是一个过程,城市也一样。

从0到1的过程中充满着各种各样的不确定的状态,放大到城市中某些区域的维度,这些不确定的状态包含着城市文化,意识形态和生活方式。这些不确定的状态不是最后的完成品,它们被叫做临时性。一切临时性的自然状态都可以被看作临时性用途。

临时用途的中间状态是上一种持久状态和下一种持久状态之间的相对较为短暂的状态。指的是对土地和空间的临时性和非永久性利用。在城市的闲置土地上,在一项利用结束后没有新的主要用途,或者新的主要用途仍然在探索和讨论之中,又或者在距离可以开始新用途建设之前有着较长的规划和融资期限,那么临时性用途就开始发挥作用。这些利用可以是商业的、文化的、体育的或休闲的。

将旧楼改造成临时用途场地 © Campos Viola Photography

将旧楼改造成临时用途场地 © Campos Viola Photography

大约从20世纪90年代以来,临时性用途在西方国家开始广泛被讨论起来。西方国家在经历了两次工业革命以及后来的向发展中国家的工业化转移的过程中出现了大量的旧工业基地。后工业改造至今仍然是城市发展的一大课题。一些位于城市中心地带的工业基地由于其城市中心地带位置的利益敏感性,牵涉到诸多公共议题,比如多方利益,公共性,公众参与,城市权利等等。临时性用途因此成为了对这些话题进行讨论和探索的场所。

城市废旧场地上的临时用途 © Tobias Hase,via: www.hallo-muenchen.de

城市废旧场地上的临时用途 © Tobias Hase,via: www.hallo-muenchen.de

临时性用途发展到今天开始成为可持续城市更新发展的一个话题,时间上的有限性和投资上的有限性使得临时性项目往往看上去是非正式的且具有自下而上的无序感。同时由于其多元化的社会参与性和社会对多元文化的认可,这些地方成为城市年轻群体的新型社交场所。表面上看,似乎是亚文化在城市的接受度更高,而实则,是非正式的临时用途在各个方面带来的好处使得临时用途成为下一个持久用途开始的精彩前奏曲。

在不同的社会阶段,城市地块的功能发生着跨时代的变化。以前,城市中的铁路可能是运输的主要枢纽地,周边分布着那些依靠铁路便利而成的工业区,城市中的河流可能是重要的航运港口,运输着对城市有重要意义的资源和能源。随着工业成本控制,物流向城市外围迁移,这些曾经在重要枢纽旁边的地块等待着能够适应城市发展的新城市用途。

-

慕尼黑屠宰场区域 ( Schlachthofviertel )

1962 年的屠宰场区域( Schlachthofviertel ) via:维基百科

1962 年的屠宰场区域( Schlachthofviertel ) via:维基百科

慕尼黑屠宰场于 1878 年在慕尼黑的城市中心地带开业,它位于城市南部铁路线旁边。屠宰场将逐步搬出这篇区域,取而代之的是包含了城市人民剧院综合体,600套公寓,小型企业空间和公共绿地等的新总体规划。当然,这些建设会持续数年之久,空出来的场地对临时性用途有着莫大的吸引力,逐步实现的项目和临时性用途在这原始而简陋的场地吸引着人们的到访。

曾经通过火车运来的牲畜会被从长长的牲畜坡道上赶下来进入圈养棚,而后被赶到街对面的屠宰场进行屠杀。如今牲畜通过火车运来的场景已经消失了,但街对面的屠宰场仍然有许多屠夫和牲畜商人运营着,铁路线旁的牲畜圈养区则被清空了。在位于铁路旁边的牲畜圈养区域停止运营后,文化组织者们在夏季经营着露天电影院和啤酒花园, 吸引众多文化休闲爱好者前往。这一临时用途在运营了7年后已经终止,如今在这个区域是崭新的人民剧院。

在牛棚区域的露天电影院 ©Stephan Rumpf

在牛棚区域的露天电影院 ©Stephan Rumpf

慕尼黑屠宰场区域已新建好的人民剧院(右)和旧建筑(左)的结合 © Jin Peng

慕尼黑屠宰场区域已新建好的人民剧院(右)和旧建筑(左)的结合 © Jin Peng

在露天电影院之后,这个区域出现了其他临时用途,例如铁路信号员创意区 (Bahnwärter Thiel )和南铁路花园。这些区域用低廉的租金吸引着创意工作者和休闲爱好者,提供给人们下班和周末休闲的好去处。

夏季的铁路信号员创意区(Bahnwärter Thiel ) 室外区域,via:维基百科

夏季的铁路信号员创意区(Bahnwärter Thiel ) 室外区域,via:维基百科

屠宰场区域最具代表性和最广为人知的莫过于废弃铁路桥上的游艇项目“老乌艇” (alt Utting)。一艘名为“乌艇”号的建于1950 年的游览轮船,在慕尼黑南部的阿默湖(Ammersee)上运营至 2016 年报废。2018年,几个有创意的年轻人将其搬到了屠宰场区边缘上的一座铁路桥上,将其打造成了城市中的一处别致风景。游艇内外经营着餐饮和俱乐部,不定期有乐队表演。这里不仅是慕尼黑年轻人的休闲生活的文化IP,也是游客们体验该城市年轻潮流的打卡圣地。

慕尼黑屠宰场区域临时用途项目代表性项目“老乌艇” ( alt Utting) © Jin Peng

慕尼黑屠宰场区域临时用途项目代表性项目“老乌艇” ( alt Utting) © Jin Peng

要把一艘废弃的游艇搬到城市中间的一座铁路桥上并不容易,在历经重重困难之后,这艘游艇拿到了在废弃铁路桥上重建的建筑许可。目前该地址的租约延持续到2027年,但是由于其创意和人气带来的影响力,人们正争取将其作为永久性的文化创意设施保留下来。

慕尼黑屠宰场区域边缘临时用途项目代表性项目 alt Utting © Jin Peng

慕尼黑屠宰场区域边缘临时用途项目代表性项目 alt Utting © Jin Peng

-

慕尼黑火车东站前工厂区( Werksviertel Mitte)

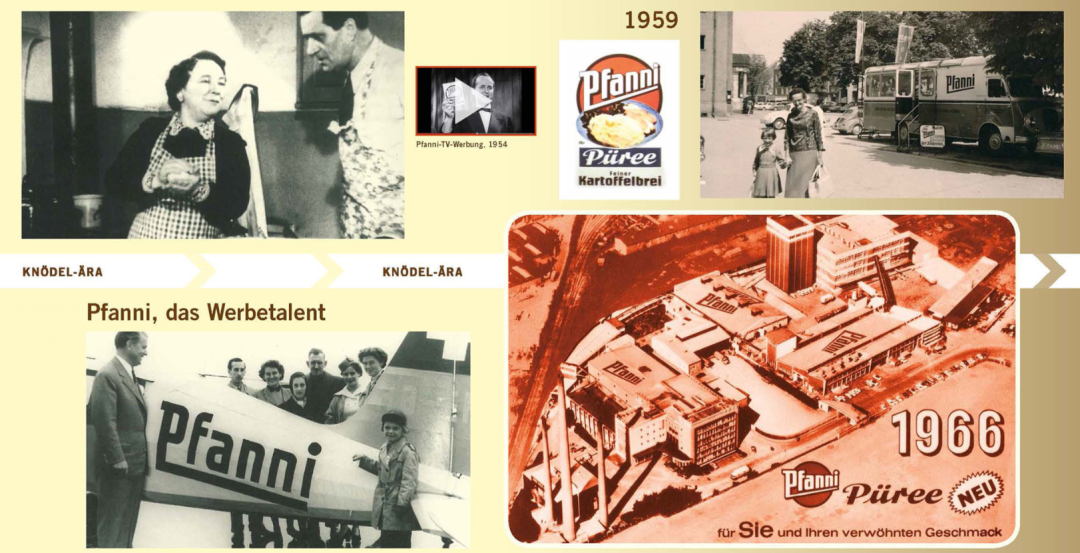

同样是位于铁路沿线旁边,慕尼黑火车东站前工厂区域的工业区规划于 1904 年。第二次世界大战后,有很多公司落户于此,具有代表性的是以生产土豆制品的食品制造商凡尼 (Pfanni )公司。同慕尼黑屠宰场的命运类似,从 20 世纪 70 年代开始,许多公司搬出此地去往周边成本更低的地方。

食品制造商Pfanni公司的宣传 via:werksviertel-mitte.de/

食品制造商Pfanni公司的宣传 via:werksviertel-mitte.de/

1996年,一个叫沃尔夫冈·诺特 (Wolfgang Nöth) 的摇滚乐迷租下了空置厂房,并在里面建起了俱乐部、酒吧、餐馆、艺术家工作室和小型企业,组织了音乐会、艺术和古董跳蚤活动,该地区摇身变成东艺术公园 (Kunstpark Ost), 这一临时用途使该地点的知名度远远超出了慕尼黑市区。直到2003年,每月大约有 250,000 人在周末来到这片90,000 平方米的号称“欧洲最大的派对区”的区域造访。临时用途在东艺术公园这一时期得到了极致发挥。

东艺术公园 (Kunstpark Ost) via:werksviertel-mitte.de

东艺术公园 (Kunstpark Ost) via:werksviertel-mitte.de

东艺术公园(Kunstpark Ost) via: blogderblauenstunde.de/kunstpark

东艺术公园(Kunstpark Ost) via: blogderblauenstunde.de/kunstpark

2003年,租约到期,东艺术公园解散,而该地区的新运营商将其打造成一个新的名为文化工厂 (Kultfabrik)的品牌,除了俱乐部和迪斯科舞厅外,还拥有 100 多个商业租户、艺术画廊、几家剧院、音乐厅和活动大厅、欧洲的最高的室内攀岩馆、2000平方米的城市海滩、各种商业设施、视觉艺术家、乐队和排练室等等。在此阶段,以文化休闲功能为主的临时用途又一次得到了极致发挥。

东艺术公园2003 年转为文化工厂(Kultfabrik)via:werksviertel-mitte.de/

东艺术公园2003 年转为文化工厂(Kultfabrik)via:werksviertel-mitte.de/

如今,延续以前临时用途所积攒下来的宝贵经验和年轻用户群体,该地区的新规划设想在现有建筑的基础上开发一个色彩缤纷的多功能区。该多功能区将保留以前的工业历史环境,改建和扩建老建筑并补充新的用途,并设有攀岩馆,工作室,展览,储藏,餐厅等功能,还有休闲和体育设施、画廊、零售、低成本工作室和新型居住形式,如阁楼或学生公寓等。所有用途都紧密地围绕一个新的公园中心组合在一起。

新规划多功能区域 via:werksviertel-mitte.de/timeline/Slideshow.html

尽管周围的建设都陆陆续续完成了,在火车东站前工厂区域仍然有着临时搭建的集装箱区域,吸引着这个城市的年轻人和游客。由于其过程性,异质性和包容性,人们在这里找到了别致与破旧,生活与工作,艺术与文化之间的平衡,这片区域也因此获得2023年德国城市设计奖。

火车东站前工厂区集装箱区域 © Jin Peng

火车东站前工厂区集装箱区域 © Jin Peng

火车东站前工厂区集装箱区发展照片 © Jin Peng

火车东站前工厂区集装箱区发展照片 © Jin Peng

火车东站前工厂区集装箱区域 © Jin Peng

火车东站前工厂区集装箱区域 © Jin Peng

火车东站前工厂区新建筑 © Jin Peng

火车东站前工厂区新建筑 © Jin Peng

-

柏林霍尔茨市场 (Holzmarkt)

当土地被出售并引入房地产开发逻辑时,属于城市大多数人的乐趣就消失了,尤其在城市的稀缺资源 ——滨水地带。柏林施普雷河畔的霍尔兹市场(Holzmarkt)深谙此道理,其也因此成为城市稀缺公共资源的斗争场所。

霍尔茨市场 (Holzmarkt) 源于此地300年前的木材贸易市场,现在是一个 12,000 平方米的合作城市街区。在柏林墙倒塌后,该地区数十年来一直处于未开发状态,成为市中心典型的空置用地。投资者嗅到了前东柏林大片沿河地带的商业价值,提出柏林最大的房地产开发项目“施普雷媒介” (Mediaspree),而前木材贸易市场正处于这片滨河开发区。当时,亚文化者们已将这里作为他们的文化创意场所。但城市的河滨地区却是令人垂涎的商品。资本驱动的房地产市场与公众需求之间的利益冲突不可避免。“施普雷媒介” 项目试图通过自上而下的城市规划将河滨地区实现私有化。霍尔茨市场的合作者们通过一系列曲折谈判,最终使得环境银行成为其融资合作伙伴而作为抵制该地块私有化的途径。

自 2017 年 5 月落成以来,已有 100 多名创意人士入驻霍尔茨市场的工作室和工坊。多功能厅和大厅会举行音乐会和戏剧,一些永久房间和一些临时房间设有阅读、展览和小型零售空间,这里还有一所音乐学校、一个日托中心、几个慈善项目和一家出版社,有些员工白天在咖啡馆工作,晚上则在俱乐部工作。在这个开放的合作城市街区,用户、住户、邻居和游客相处十分融洽。

远眺霍尔茨市场 (Holzmarkt) ,via:holzmarkt.com/das-holzmarktquartier

远眺霍尔茨市场 (Holzmarkt) ,via:holzmarkt.com/das-holzmarktquartier

霍尔茨市场 (Holzmarkt) 滨河地区via:holzmarkt.com/das-holzmarktquartier

霍尔茨市场 (Holzmarkt) 滨河地区via:holzmarkt.com/das-holzmarktquartier

霍尔茨市场 (Holzmarkt) 的小型广场地区 ©Jin Peng

霍尔茨市场 (Holzmarkt) 的小型广场地区 ©Jin Peng

这些对当地有着重要历史意义的场地往往成为临时用途的绝佳地点。而这些场地也需要临时用途来为它们增加在当地的存在感,在年轻一代中以年轻人的方式讲述过往。在这里,城市规划和城市设计中的宏大叙事并不令人感兴趣。人们在意的是他们如何在这之中获得使用的权力和创意的灵感。

由于非正式性和未完成性,临时用途项目往往有着很大的包容性,这同时也催生出试验性和创新性的项目。城市中不乏具有创意的人群和社区,他们所成立的创意社区和机构在其中临时用途项目中扮演着重要角色。他们了解当地人的生活休闲习惯,能够找到支持这些临时用途项目的资金和运营模式,尤其当城市公共服务平台和机构成为他们的合作者时,两者的链接便使这些临时用途项目产生很大的影响力。

-

阿姆斯特丹“德塞维尔” (De Ceuvel)

“德塞维尔” 可以说是一个可持续城市实验地,其位于阿姆斯特丹北部范哈瑟尔特河附近的一座前造船厂。2012 年,一群建筑师中标后,阿姆斯特丹市政府将该地块改造成再生城市绿洲,签订了为期 10 年的租赁合同。次年,该地区开始建设,两年后,“德塞维尔” 正式开业。

“德塞维尔” (De Ceuvel)的船屋 via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

“德塞维尔” (De Ceuvel)的船屋 via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

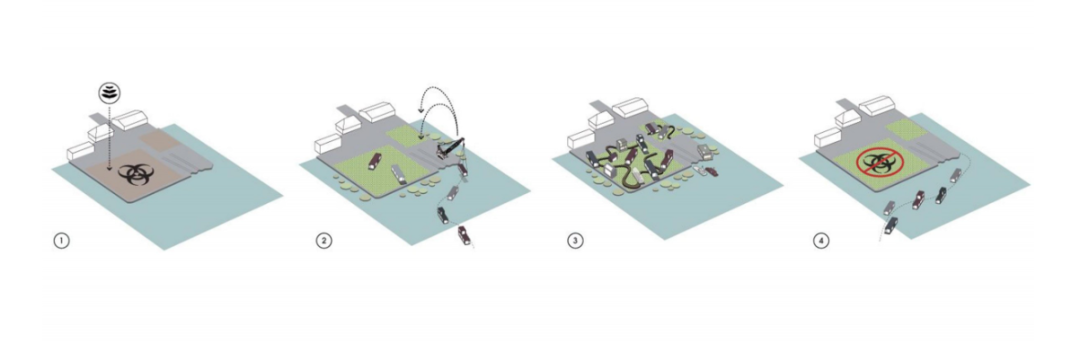

该项目是依托于临时性的一个可持续发展概念。旧船屋被放置在原先被严重污染的土壤上,通过蜿蜒的码头串联起来,而船屋周围的修复植物负责清洁被污染的土壤,过了一定年限之后,船屋被运走,而地块则留下被清洁过的土地。

项目可持续发展示意图,via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

项目可持续发展示意图,via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

“德塞维尔” 同时是可持续技术的游乐场,现场展示了各种小规模技术来创造资源的就地循环, 从而以创造性的方式展示废弃资源的价值。场地能源基本能保持自给自足,在这片场地上进行的可持续实验包括:堆肥厕所,空气热泵,废水生物过滤系统,植物修复,空气质量检测,鱼菜共生温室和太阳能发电等等。同时,该地块设有创意工作空间、文化场所、可持续咖啡馆、出租空间和浮动住宿加早餐酒店,以补贴运营收入。

夏天的“德塞维尔” 人气极旺via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

夏天的“德塞维尔” 人气极旺via:delva.la/projecten/de-ceuvel/

-

慕尼黑糖果山 (Suger Mountain)

糖果山是位于慕尼黑前卡森伯格水泥厂的旧址上的创意基地,这座近10000平方米的混凝土游乐场主打艺术与体育、文化体验与休闲的融合,使其成为慕尼黑居民和来自世界各地的客人的聚会场所。水泥厂自 2017 年以来一直处于关闭状态,直到2021年,一群创意人士将其打造成名为“糖果山”的至少运行2年的临时用途项目。

水泥厂的基础设施 ©Sugar Mountain

水泥厂的基础设施 ©Sugar Mountain

渐渐地,该地成为周边新建街区的文化中心和聚会场所。一方面,它是一个创意试验场;另一方面,它也是一个现代艺术工厂,提供戏剧、音乐、舞蹈、文化节、艺术、电影等项目。其室外区域设置了一系列免费的体育设施,而室内则充当文化艺术展览的场地。

大面积的鲜艳色彩被添加到原有的水泥厂旧址结构中 ©Sugar Mountain

大面积的鲜艳色彩被添加到原有的水泥厂旧址结构中 ©Sugar Mountain

滑板场地 © Jin Peng

滑板场地 © Jin Peng

乒乓球台和啤酒花园 © Jin Peng

乒乓球台和啤酒花园 © Jin Peng

该场地上举行的各种个样的活动 ©Sugar Mountain

该场地上举行的各种个样的活动 ©Sugar Mountain

在临时用途空间中对空间改造和重塑的包容性极高,因此其也成为文化艺术的温床。在这些临时用途项目上可以看到,当代文化艺术早已开始从高大上的展览馆和美术馆走出来,走向更大众化更接地气的场所。

-

慕尼黑艺术实验室 (Kunstlabor) 系列

艺术实验室的始于位于前腾格曼连锁超市总部及其周边地区的 2018 年的临时用途项目。当时,国内外城市和当代艺术家们在 5,000 平方米的建筑空间上进行个人“空间实验”。众多遗迹也成许多作品的灵感和背景——鼠灰色的壁纸变成了画布,文件夹变成了雕塑,办公柜变成了装置,建筑本身被喷涂、喷漆和锤击等等。

该项目是在房地产商和慕尼黑博物馆 (MUCA)的合作下完成的。而后在2019年春季,慕尼黑市政府又和慕尼黑博物馆 (MUCA)合作来运营慕尼黑最大的文化临时利用项目——位于达豪尔大街的前健康中心。该处有六层楼近 10,000 平方米的空间和 6,800 平方米的室外区域。旧建筑被改造成一个新的艺术文化中心,并且沿用了2018年的艺术实验室的名称。

2018年的艺术实验室,建筑外立面 © Silvie Tillard

2018年的艺术实验室,建筑外立面 © Silvie Tillard

2019年的艺术实验室2,室外入口区域, via:kunstlabor.org/event/sommerfest-x-cansco-block-party/

2019年的艺术实验室2,室外入口区域, via:kunstlabor.org/event/sommerfest-x-cansco-block-party/

类似的临时用途项目类似还有很多,例如慕尼黑名为“Z共同地带” (Z Common Ground) 的临时展览项目。

建筑空间内的临时艺术装置 ©Jin Peng

建筑空间内的临时艺术装置 ©Jin Peng

2023上海城市空间艺术季白猫主展区

2023上海城市空间艺术季白猫主展区

2023上海城市空间艺术季白猫主展区

在本文提到的临时用途项目中,其用途和场所大多是临时和一次性的, 这类临时用途项目放在城市更新的视角下是城市更新过程中的一个小小插曲。不同于节庆模式下的音乐节或者生活节利用现有的合适场地和空间统筹规划,这类临时用途项目更类似于深圳城中村改造中的南头村模式,是一场有组织的自下而上的临时空间更迭。

相比于人们正常的城市生活空间,临时性用途项目就像有序城市中的异托邦。就城市生活中的个人而言,这些异托邦提供给人们活动于在被界定的日常生活空间之外的机会。在这里,无关工作,无关生活的计划,有的只是当下那些时刻在一个非永久性空间的体验,正因为其临时性,其体验才显得珍贵和真实,兴许这就是临时性用途项目如此受欢迎的原因之一。这些地方给了人们无代价暂时逃离规则而做自己的场地。

就城市而言,临时性提供给城市以多样性。城市的多样性之一体现在其不断变化的功能中,有些区域的功能和建筑是确定的,人们对于其认知是固定的,比如教堂;而有些区域是临时性的,这些临时性的用途带给人们以想象的空间。这些城市中固定的区域和临时的区域在时间的跨度中不断更迭和交织,在交织的过程中融入城市的历史和文化,融入社会意识形态,融入一代又一代人的生活。

这正是非正式,临时性给城市带来的精彩所在。

彭瑾

城市设计特约编辑

在德国工作的景观设计师

点击链接,阅读彭瑾更多关于慕尼黑的文章

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):非正式的精彩:城市空间更新中的临时用途

规划问道

规划问道