画里京城

作为千年古都,北京城常出现于各类绘画作品中。古代绘画,特别是清代宫廷绘画中,有许多描绘北京城市、建筑与园林的画卷,而现当代的绘画作品中也常见北京的身影。“画里京城”栏目将带领读者在各类绘画作品中探寻北京的前世今生,了解北京的城市面貌、风土人情与历史文化。

秋意盎然,醉美京华。在北京历史风物景观中,嵌有“秋”字的便有多处,太液秋风、平湖秋月、南囿秋风、燕社鸣秋、钓台秋月、岔道秋风,景致各异,风光宜人。溯其渊源,多有趣闻与掌故……

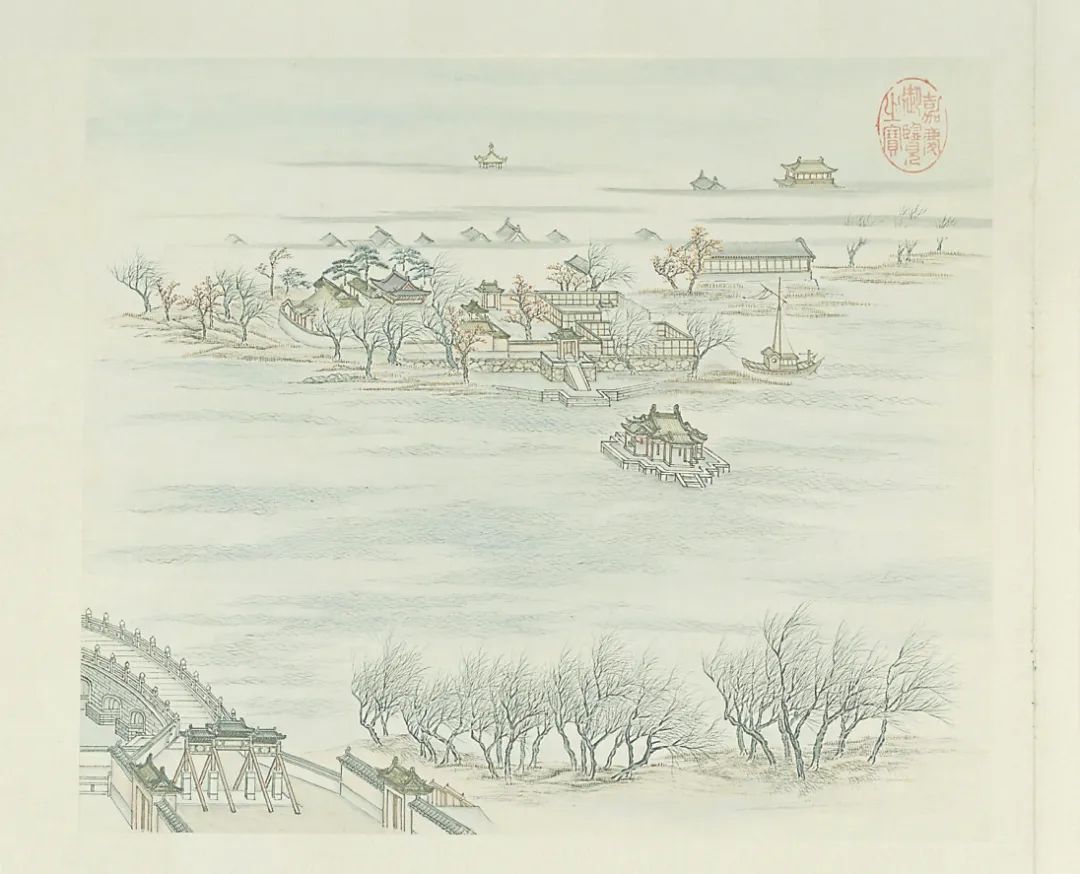

清代张若澄绘《燕山八景图册·太液秋风》

御苑胜境

“太液秋风”是著名的“燕京八景”之一。金代在都城辟太液池(今广安门外),并将“太液秋风”纳入“燕山八景”中。辽金在皇城东北部建造离宫,开挖西华潭,始有今天的北海。元初建大都城,在其基础上扩充,建金鳌玉蝀桥,隔成中海,将两者命名为太液池,并将金代“太液秋风”附会于此,且改称“太液晴波”。明代翰林学士金幼孜《北京八景·太液晴波》诗曰:

禁苑香风散紫埃,晴波漾日自沿洄。

天光下映银潢净,云影遥涵玉鉴开。

”

勾勒出金秋时节,微风吹过,太液池水波清澈的迷人景色。

清乾隆帝钦定“燕京八景”时,将“太液晴波”又改为“太液秋风”,并赋诗曰:

秋到宸居爽籁生,玉湖澄碧画桥横。

荷风晚送残香气,竹露凉敲绿玉声。

翠合三山连阆苑,波涵一镜俨蓬瀛。

由来禁籞(yù)林泉好,行乐还同万物情。

”

乾隆十六年(1751)高宗手书“太液秋风”碑立于中海水云榭。

水云榭为中海中的凉亭,金秋之时,置身于此,北面是金鳌玉蝀桥,背倚琼岛白塔,南面可越过宽阔的水面遥望瀛台;东岸万善殿、千圣殿是近景;西岸绿荫丛中掩映着金碧辉煌的紫光阁;远处碧波千顷,近处荷花映日,景色甚是宜人。清代学者朱彝尊曾寻游于此,即兴赋《早秋水云榭》诗:

残暑秋逾炽,凉风午乍催。

微波莲叶卷,新雨豆花开。

宛转通桥影,清冷傍水隈。

夕阳山更好,金碧涌楼台。

”

好一幅云光映水,碧带环绕,翠盖丹英的绚丽画卷。

“平湖秋月”为圆明园“西湖十景”之一,位于福海北岸,是清雍正年间仿照杭州“西湖十景”中“平湖秋月”而建的景观。其整体建筑坐北向南,正殿为三间大殿,檐下悬挂雍正帝御书“平湖秋月”匾。其西北侧为一方亭,悬乾隆帝御笔“流水音”匾。嘉庆帝曾作诗赞之:

叠石渚溪汇碧浔,坐听流水出清音。

琮琤韵激波仍活,戛击声连池更深。

”

正殿再往北有临溪敞厅三间,外檐悬乾隆帝御书“花屿兰皋”匾,西北角有游廊与流水音亭相连接,殿前有临水敞厅三间,临水敞厅紧临水面,营造了“近水楼台先得月”的意境。

月圆之夜,登楼眺望,在恬静中仿佛能感受到西湖之浩渺。雍正帝几次到此赏月,并赋《平湖秋月》诗:

树杪(miǎo)暮烟收,晴光逐水流。

浅沙闲立鹭,轻浪稳眠鸥。

心月又圆镜,湖天一色秋。

恍疑星汉里,缥缈玉京游。

”

只可惜这处赏月胜地于咸丰十年(1860)毁于英法联军之手,而今已无踪迹可寻,只有旧址上矗立着的一块碑刻,可确定昔日“平湖秋月”胜境所处的大致位置。

南海子公园 北晚新视觉供图

“南囿秋风”为“燕京十景”之一。“南囿”即京城大兴之皇家御园南苑,又称南海子。据《大明一统志》载:

南海子在京城南二十里,旧为下马飞放泊,内有按(晾)鹰台。永乐十二年增广其地,周围凡一万八千六百六十丈。中有海子三,以禁城北有海子,故名南海子。

”

“南囿秋风”,即皇家园囿金秋时节之景致。每到深秋时季,苑内金风瑟瑟,彩叶飘动,凤河潺潺,鸟鸣莺歌,麋鹿临池赏角,凫(fú)雁莲间溪水,风光别有情趣。明代大学士李东阳寻游于此,顿觉景色雅致,遂赋《南囿秋风》诗:

别苑临城辇路开,天风昨夜起宫槐。

秋随万马嘶空至,晓送千旓(shāo)拂地来。

落雁远惊云外浦,飞鹰欲下水边台。

”

并将“南囿秋风”和“东郊时雨”与“燕京八景”统称“燕京十景”。

清代乾隆帝每年都到南苑寻游、狩猎、设宴,于秋日赋诗赞曰:

北红门里仲秋天,爽气游丝拂锦鞯(jiān)。

行过雁桥人似画,踏来芳甸草如烟。

”

清末南苑废弃,“南囿秋风”也消失在历史的长河里。百余年后,重新修建南海子公园时,再现了“南囿秋风”历史景观,而今是京南一处秋游的好去处。

京畿佳景

“燕社鸣秋”为“大兴八景”之一。这里的“大兴”并非今大兴区,而是指明清时顺天府所辖大兴县,即今北京东半部。据明代刘侗、于奕正所撰《帝京景物略》记载:

采育东南二十里,有埠,高丈,广三四十尺,曰聚燕台。岁秋社,燕辞巢日,京畿城村燕,必各将其成雏数千百,聚此台,呢喃竟二日,然后乃能去之。为话将别,为语约所群归也。闻燕归有国矣,又曰藏焉,伏气穴土及树中空。然明中春来复葺(qì)乳其旧巢者,定故燕尔,盖主人曾以彩线约足而识之。

”

按照史籍中所记方位及里程推算,聚燕台大致在今大兴区采育镇东南凤河营附近的河边高地。每年初秋,燕子成群结队在聚燕台之上聚齐,鸣叫喧闹两三天后,飞离北方去到南国避寒。燕子聚齐之时,多在立秋之后第五个戌日,也是农村庙会赶集的集日,当地叫“秋社”。

清代礼部郎中曹贞吉颇好郊游,曾于秋日至聚燕台观赏燕聚之景观,遂赋词曰:

旧年社日,向聚燕台边,送君归去。杏花开罢,迟日园林春暮。又栩栩梁间住。听一片、呢喃相诉。不嫌僦(jiù)舍荒凉,来伴京尘凄楚……

”

生动地描述了燕聚、燕散,相诉、相别的场景。

燕子为何于秋日在“聚燕台”停留呢?因为采育镇凤河营是“京畿城村燕”南徙的必经之地,距离京城有百里之遥。这一带地势低平,只有凤河边上的一块“高丈,广三四十尺”的土埠可以驻足歇息,潺潺的凤河流水还可以为燕子提供充足的水源,使其恢复体力,短暂停留后继续南迁,由此也成为京南秋日里的一景。

“钓台秋月”为“怀柔八景”之一,位于怀柔城区龙山西侧,这里是怀九河与怀沙河交汇处,历史上形成京北山水殊胜的绝美景色。据明万历年间《怀柔县志》记载:

钓台秋月,在县西三里。

”

清代顾梁汾在《温阳纪略》中描写了这一景观:

县西有钓鱼台,山水殊胜,涧流至此,阔丈余,横板桥以渡。东南一望,渚烟村树,仿佛江乡。

”

“温阳”为怀柔古称。

“钓台秋月”在明代即为景观,因邻近怀柔城,由此成为文人墨客闲游雅聚首选之地。尤其是每逢中秋之夜,多有垂钓者在此一边儿钓鱼一边儿赏月:但见天上水中互映玉盘,光照四野,如梦如幻;月映水影,波光粼粼,时有鱼儿跳出水面,尤富情趣。清康熙年间怀柔知县吴景果曾赋《钓鱼台》诗:

极目高台烟水秋,临溪巨石好垂钩。

奔淙远自千山落,朝鲤平添七渡流。

吏隐不妨侪钓叟,官闲长得伴沙鸥。

无端触拨江湖梦,万顷沧波一叶舟。

”

诗如画,画入诗,给人无限遐想。

1958年修建怀柔水库,钓鱼台因位于库区淹没区内而迁移,从此这座成村于明代,渚烟村树、仿佛江乡的古村,连同“钓台秋月”美景一起不复存在了。

“岔道秋风”为明代“妫(guī)川八景”之一。妫川即妫水河,主要流经今延庆区境内,迤逦百余华里,景色秀丽。“岔道秋风”之景观在八达岭关城西北处。据《延庆州志》载:

岔道有二路,一至怀来卫,榆林、土木、鸡鸣三驿至宣府(今宣化)为西路,一至延庆州、永宁卫、四海治为北路。

”

岔道城既是古代用来传递信息的驿站,也是明帝外巡暂时驻跸之所,永乐、宣德皇帝巡边岔道就是住在这里。这里是进入关沟的必经之路,古城建造宏伟,坐落在风光秀丽的两山之间,周围山峦起伏。每当秋日,天高云淡,满山色彩斑斓,秋风飒飒,美不胜收,谓之“岔道秋风”。

岔道城地处八达岭外,是往来京城与关外的要道,历代名人多途经于此,且吟诗唱赋。清初学者屈大均诗曰:

八达资屏障,秋来鼓角雄。

上都西路出,延庆北门通。

马渴衔冰乱,狼惊入草空。

宣宗游猎地,不与四楼同。

”

如今岔道城仍有驿站、庙宇等古迹可寻,是京郊秋日赏景的好地方,尤其是深秋时节,景色更美。

“苗岭秋稔(rěn)”为“永宁八景”之一,苗岭,即苗家堡,位于延庆区康庄镇西北部,元代已成村,属妫水河冲积平原地带,物产丰富,植有多种谷物。每至金秋时节,大面积的农作物成熟,一派丰收景象,时称“秋稔”。《说文》曰:

稔,谷熟也。

”

明代兵部尚书赵羾深秋时节到此游赏后,即兴写下《苗岭秋稔》,赞美这里的景致:

墟落山之阳,风景类盘谷。

泉甘土壤肥,偏宜播百谷。

白雨足春耕,黄云卷秋熟。

家家涤埸(yì)饮,含哺歌鼓腹。

”

北京的历史风物景观中,以“秋”命名的地方不胜枚举,每个地方都有其独特的景色和引人入胜的故事。这些景致和故事让人们对北京的历史文化有了更深刻的理解和认识。

内容来源:北京晚报

相关阅读

画里京城 | 画中探访东四胡同的“前世今生”

画里京城 | 画中探访中轴线上的明珠——天坛

圆明园中的田园风光与耕织文化

京城古迹丨南囿秋风长

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):太液秋风、钓台秋月……京华秋色背后的趣闻与掌故

规划问道

规划问道