陈青青的专著聚焦于中国山水画的现代之变,她提出“光影笔墨”这一概念,重点研究了“光影”对20世纪山水画的影响以及众多艺术名家名师的实践方式,这是一个新的研究视角。山水画艺术的传统源远流长,画理文脉绵延不绝,从观察体验方式到笔墨表现方法,本书都集中地体现出了中国式的自然观、文化观、生命观与艺术观。

—— 范迪安 中国美术家协会主席

该书选取了20世纪初至80年代以“光影”为线索的山水画作品为研究范畴,在此基础上归纳出“光影笔墨”的概念。这个概念的描述从表象来看是指代以“光影”为线索和方法的山水画演进之路,但究其缘由,更像是在讨论中西文化和美术交融背景下笔墨在不同阶段发生的微妙变化,以及被不断更新的中国山水画的精神脉络。

—— 于洋 中央美术学院科研处处长 教授

左右滑动查看目录图片

陈青青,1992年出生,甘肃陇西人。中央美术学院国家主题性美术创作研究中心助理研究员、艺术学博士,中国美术家协会会员、中国文艺评论家协会会员。致力于中国画学、20世纪中国美术、现代中西方美术比较以及主题性美术创作研究。

序

范迪安

20世纪中国画艺术的发展处于从传统型态向现代型态变革转换的时期,也即开拓和奠立中国画现代之路的历史进程。在中外文化艺术碰撞交融的新形势新情境下,百年来几代中国画家努力固本图新、守正创新,一方面坚持弘扬传统中国画的精神和理法,一方面迎向社会变革呈现的文化转型,在艺术主题与表现内容、艺术表现观念与笔墨语言等方面都呈现出持续的探索,构建起中国画发展的“现代型态”和不同领域的“现代样式”。对这一丰富而纷繁的态势,既要不断作整体观,把握其变革变迁的文化成因和历史逻辑,也要加强具体的研究,从各种探索实践中梳理出特定的现象并加以阐述,以中国理论总结中国经验,使有关中国画艺术现代进程的研究视野得以不断拓宽。

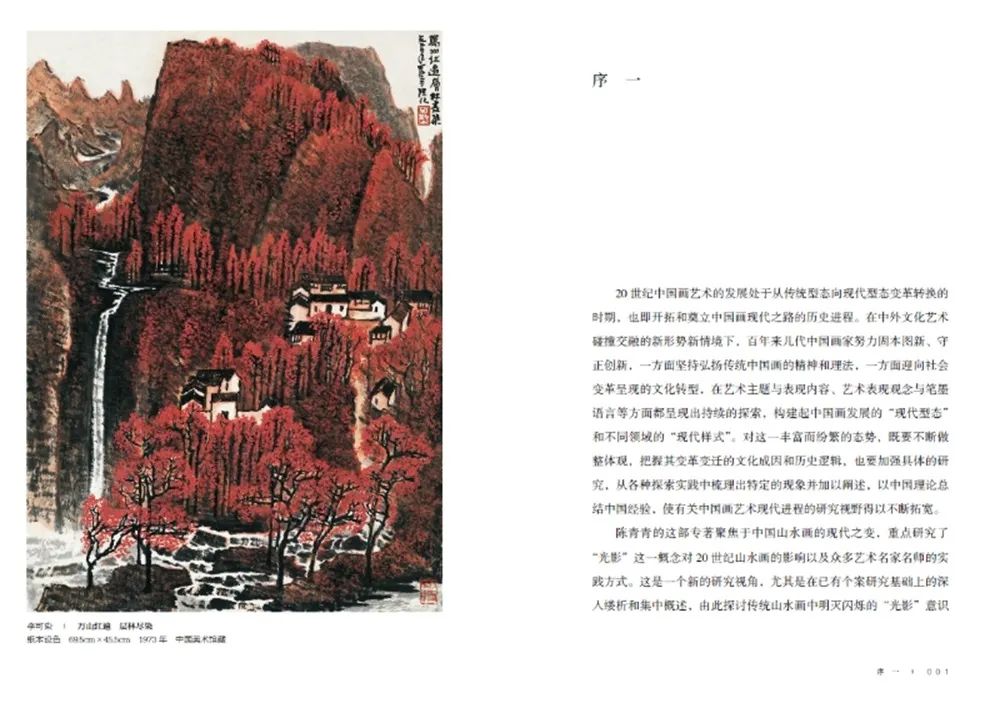

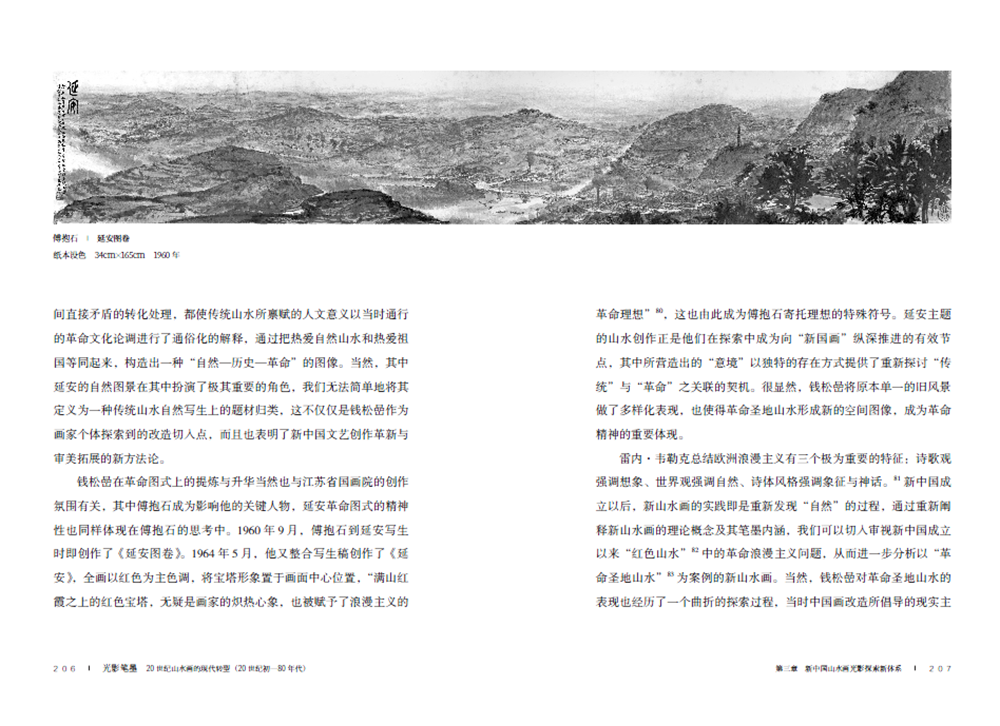

陈青青的这专著聚焦于中国画山水画的现代之变,重点研究了“光影”这一概念对20世纪山水画的影响以及众多艺术名家名师的实践方式,这是一个新的研究视角,尤其是在已有个案研究基础上的深入缕析和集中概述,由此探讨传统山水画中明灭闪烁的“光影”意识在现代文化语境中的再生与复现,探讨西方画学理论与造型观念对20世纪山水画的启益和影响。作为中国画最具代表性的类别,山水画艺术的传统源远流长,画理文脉绵延不绝,从观察体验方式到笔墨表现方法,都集中地体现出中国式的自然观、文化观、生命观与艺术观。20世纪西方画学的东传,在理论和实践上都提供了另一种艺术体系的参照与转益,一方面是画家在文化意识上的关注现实,在走向自然的同时走向生活,对现实的山水景象有了一种种新的观照;一方面是在形式语言上接受造型上的“西法”,激发起表现自然之“真”的理想,形成了对“光影”不同方式的笔墨表达。这一现象归笼起来,20世纪山水画一方新的图景清晰地呈现了出来。

光影,即明暗对照,源于意大利语chiaroscuro。在绘画中追求明暗对比强烈的光影效果是欧洲文艺复兴时代绘画的重要创新,“明暗法”与“透视法”、“解剖学”并称“西画三法”,在综合运用中形成西方绘画的造型体系,极大地影响了整个具象绘画的西方系统。中国山水画自发端以来便是在自然与精神两个维度中立定生命,以笔墨为中心的观念主导了传统绘画的创作思维和精神意境。在山水画上,传统的观察与体悟注意到自然山水的四时变化和朝暮差异,注意到光线照射下山水丘壑的明暗向背,但更强调“外师造化,中得心源”式的感知体察,时空迭变中的光影视像,自然景象的光影变化,体现在画面中皆变了成一种形而上、非写实的笔墨形式。正如沈宗骞在《芥舟学画编》中写到:“阴凹阳凸之间,日光云影之际”,无论细微真实,混沌迷蒙,都被统摄在“阴阳”“虚实”“黑白”等抽象矛盾关系的处理之中。直到20世纪以来,西学传入中国,山水画将传统哲学所赋予的内涵意义逐渐剥离,绘画的标准由原来写意性、抒情性、象征性的主观创作转向了力求科学的真实性、写实性,追求物象造型的准确性,山水画中对“光影”的表达透溢出一种新的视角和革新姿态,成为应对“现代”的冲击,跨入“现代”的一种文化表征。在这个过程中,一批画家以“光影”作为笔墨课题,反复试验,并且总结出具有现代主题立意、视觉形式和风格面貌的笔墨新法,堪称山水画现代之变的重大成果。

基于“光影笔墨”与“现代转型”两个关键词,对20世纪初叶到80年代这一时间段中的“光影笔墨”图式形态及其思想来源进行概括性阐析,是陈青青在本书中研究的重点。她试图厘清20世纪以来山水画发展所经历的复杂性,列举了数十位现代山水画家,将研究对象置放于各种复杂的背景联系之中,并揭示其画面本体所蕴含的社会性、哲学性、艺术性、文学性乃至政治性等因素,更对有代表性意义并成为现代经典的山水画作品在题材、立意、传播效果等体现“光影笔墨”的思想脉络和理论观念作深度分析。在研究过程中,陈青青采用了多种研究方法,对处于不同思想资源、观察方法、媒材和表现语言互动作用之间的笔墨方式进行了阐释,并以新的视角与认知方式注意到山水画作为中国古典文化精神表征意义所发生的现代变化。通过她的研究可以看到一条流传有序也自成体系的整体脉络,在山水画视觉图式的演变中形成了一种体现中国画现代化转型的创造性变迁。

陈青青的专著是在她博士毕业论文的基础上增补完善而成的。她在中央美术学院中国画学院就读硕士期间便注重传统笔墨语言的研究,在治学上透露出比较自觉的文化意识、深度的学术思考与严肃的艺术态度,攻读博士学位期间进一步聚焦于对中国画现代性问题的研究。作为她的博士生导师,我鼓励她提出“光影笔墨”这一概念,以此面向为切入,对在这一命题上有系统思考、形成风格、造成影响力并形成观点的代表性画家进行类比分析,探讨中国山水画在现代转型中的图像演变与图式新构。可以说,山水画中的“光影笔墨”并非一个可以被轻易归纳的对象,但可以肯定的是,陈青青在这一课题上迈出了第一步,具有一定的开拓意义。希望她沿着这条线索不断深入探研,继续保持对中国画及其相关命题的鲜活感知与学术思考。

2023年3月

在笔墨世界探寻光影之变:序《光影笔墨:20世纪山水画的现代转型》

于 洋

对于20世纪山水画的观照和探索,一直是中国近现代美术史研究的焦点问题之一。山水画的画科特性,决定了这项专门研究的特点和方向:一方面笔墨与图式作为山水画创作的本体问题,吸引了诸多创作者与研究者的兴趣;另一方面不同地域地貌特征的差异,也决定了近现代山水画在处理传统画论中“阴阳”与“明晦”等问题上,呈现出不同等方法与风格,亟待史论研究者总结创作规律。陈青青的理论专著《光影笔墨:20世纪山水画的现代转型(20世纪初-80年代)》,即是在这个学术语境中应运而生,生根发芽并结出果实的。

2012年,陈青青从南京艺术学院完成史论专业本科学业,考入中央美术学院随我读研。在硕士阶段学习过程中,青青将20世纪中国画作为主要研究方向,并在理学双证的研学过程中形成了扎实的研究能力与学术方法;在其后跟随范迪安教授读博期间,更开拓了学术眼界、深化了研究意识,并最终选择以近现代山水画的现代转型问题作为博士阶段研究课题。

正是在这种学术背景下,该书选取了20世纪初至80年代以“光影”为线索的山水画作品作为研究范畴,在此基础上归纳出“光影笔墨”的概念。这个概念的描述从表象来看是指代以“光影”为线索和方法的山水画演进之路,但究其缘由,更像是在讨论中西文化和美术交融背景下笔墨在不同阶段发生的微妙变化,以及被不断更新的中国山水画的精神脉络。这种研究有益于廓清中国画坛自20世纪以来蕴含在历史、社会和环境下的自觉性与思想变迁的复杂性,也使得当下的中国画创作有更为理性和多元的判断。在我看来,这本书的研究路向和学术方法显现出三个方面的侧重和特色:

其一,是发挥自身实践优长,以传统画学为研究方法形成概念与形象的整合。陈青青出身于艺术之家,自幼习画,具有较强的中国画实践能力,而这也构成了她研究方法结构的一部分。从本书可以明显看出,她从艺术史和中国画本体研究的视野出发,立足传统画论,将“光影”在山水画中的体现、“光影”与笔墨融合的具体方法以及其带来的审美性等问题都进行了丰富的阐释。特别是在第一章中详细论述了中国传统绘画观中对“光影”的认知,以及中国古代画论中对“光影”的理论阐述,引申出如“明晦、空明、晴岚、明净、昏蒙”等描述客观性光影关系的审美范畴。康德在其审美判断力逻辑的阐述中指出,从感知、感受、情感出发,从而达到普遍的感性研究,这种想象力与知性的自由游戏,即为“审美判断”。因此,从本书来看,以实践的感性经验和理性思辨为出发点,力求实现美术史、美术批评和画学等方法论上的互鉴,是陈青青的努力方向。而她从实践感性出发的研究路径和基于作品本身的图像化分析,则构成了全书艺术史研究和审美性论述的基调。

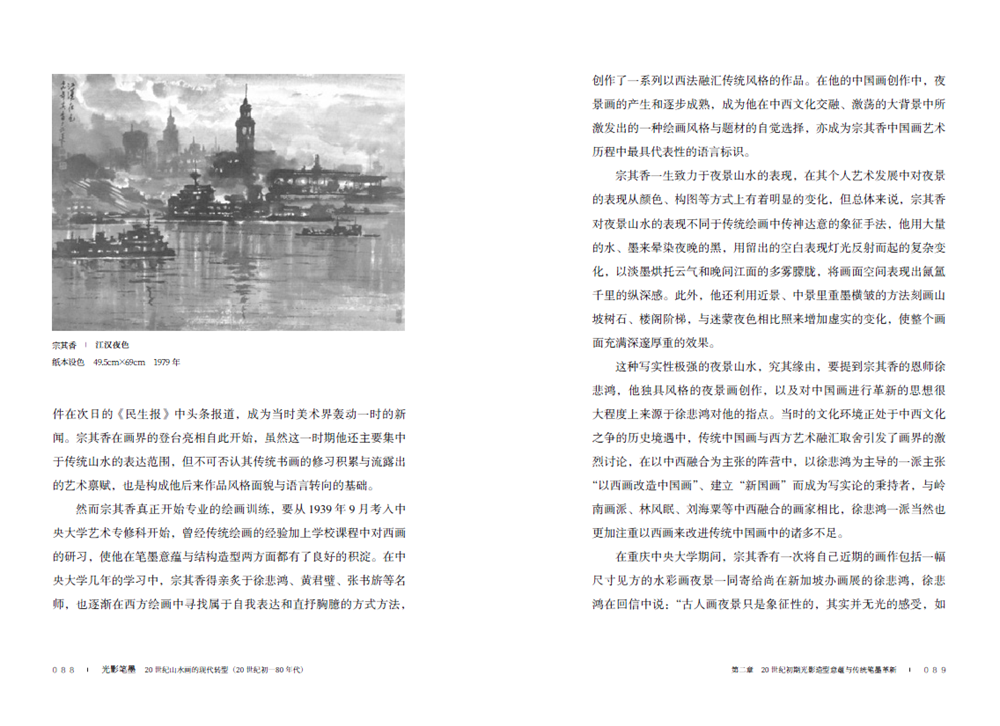

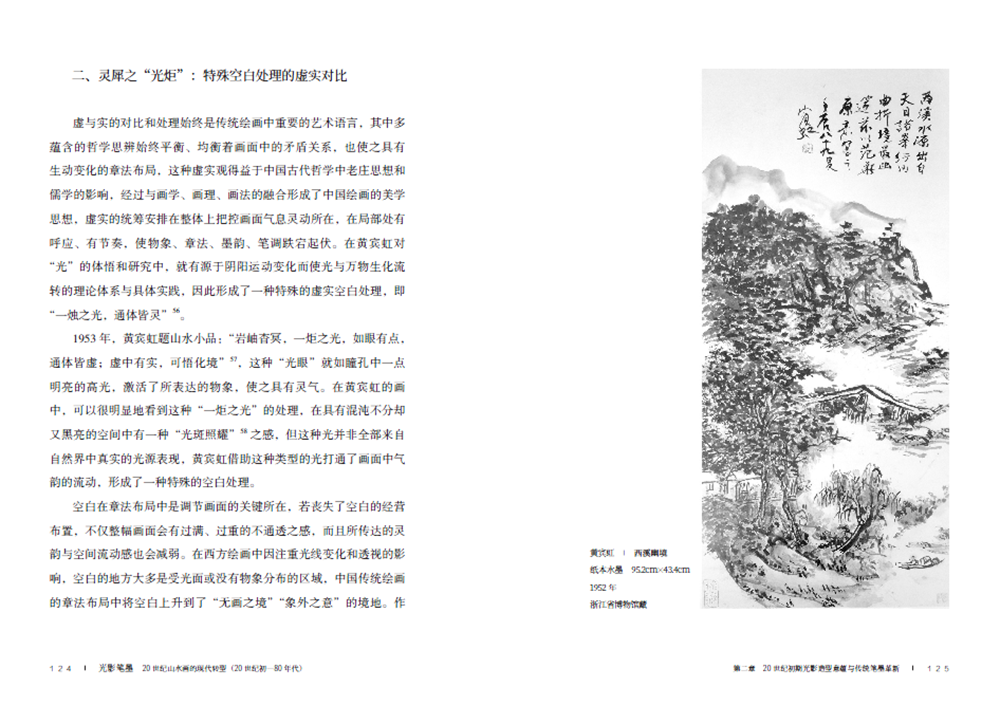

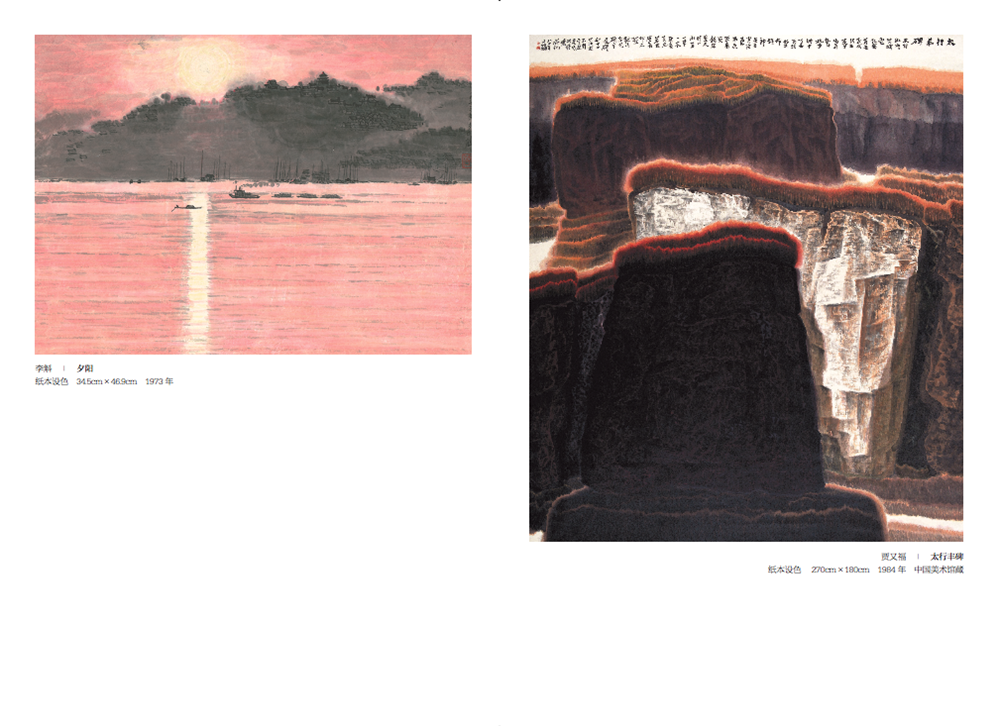

其二,作者搜集了大量文献及图像材料,为论述“光影笔墨”的演变规律提供了充分的素材。任何关于美术史问题的讨论都离不开图像材料及历史文献的推动。20世纪以来的中国山水画界,从京津画派、海派到岭南画派,再到新中国成立后的新金陵画派等,都留下了大量传世之作,同时,画家论述和史学研究也成为对照研究绘画变化的重要资料。陈青青在她的著作中梳理、整理、归纳了以“光影笔墨”为线索,并对此有系统研究的史料,包括画家对此问题的诸多总结、批评、论述等,如其对于高剑父“光阴法”与“空气层”的阐发,对于黄宾虹提出“月移壁”“一炬之光,通体皆虚”、李可染“明暗色阶”与“积墨法”、陆俨少“留白之法”等的论述,都为这项研究提供了直接而重要的依据。陈青青还在研究过程中还搜集了大量图像资料,并从20世纪初至80年代中国山水画中与“光影”相关的大部分图像资料中,遴选了其中一百余张具有代表性的图片,其中包括绘画、照片、草稿、速写、课徒稿等,让观者更能直观理解和感受“光影笔墨”不断发展、调整、丰富与实践的轨迹。

其三,是以“光影笔墨”为出发点,延伸出宏观命题和历史叙述的讨论。自20世纪初,中国画坛一直围绕着中与西、传统与现代等问题论争不息,这些宏观的历史更迭和环境变迁也会体现在具体的绘画变革中,作者选取“光影笔墨”为线索,主要讨论了两个重要时期的思想转折:一是20世纪初期,在“引西润中”的西学资源与思想观念影响下传统山水画的笔墨革新;二是新中国成立以后,全国文艺界要求反映河山新貌,中国画也面临着更新和转型。该书选取的皆为对光影笔墨有所专研并在大时代背景下进行思想转变和形式探索的代表性山水画家,在对其文本、图像进行深入剖析后,最终将关注点放在了中国画改革的策略性实践和创新问题上,其中有对美术领域传统资源当代转化的整理和讨论,也有对时代节点及大历史的反观和反思。在这个层面,有关“光影”的理论构建被依附在对于延续民族传统与艺术文脉历程的叙事之中。这种由“小”及“大”的研究理路,也反映了当下的美术史研究,尤其是中国美术史的研究,逐渐从专业性学科的“单向途径”转向“共有路径”,从“局限相隔”转向“共生互融”,形成聚焦中国画学研究、讨论中国文化艺术问题的新的话语体系。

作为青年美术理论工作者,陈青青的学术之路尚处起步,但其对于笔墨光影的辩证思考,却揭示出丰富而深远的创作论价值和美术史价值。愿青青一直秉持守正创新的学术态度,在这条路上行稳致远,走出自己的精彩和高度!

癸卯仲夏于北京

CONTENTS

目 录

光影笔墨:20世纪山水画的现代转型

导论

一 中国传统绘画中的“光影”及近代光影笔墨的生成

1. “阴阳”与“明晦”:中国传统绘画对“光影”的历史认知

2. 山水画现代转型的语言方式:“光影笔墨”及其画学逻辑

二 20世纪初期光影造型意蕴与传统笔墨革新

1. 写实光影与空气光感:20世纪早期山水表述视景

2. 现代视野下的光影表达:“引西润中”的西学资源与思想观念

3. “光”理意象的传统书写及笔墨构成:以黄宾虹“一炬之光”为视角

三 新中国山水画光影探索新体系

1. 旧貌换新颜:新时期写生观与新山水画图式的形成

2. 从“自然观”到“真实感”:写生作为山水画光影革新的时代契机

四 “光影笔墨”现代图式风格的形成及其批评实践

1. 作为策略与资源的笔墨尝试

2. 从中西比较意识到观念个性化倾向

结语 参考文献 后记

央美文库

光影笔墨:20世纪山水画的现代转型

陈青青 著

文化艺术出版社 2023.10

ISBN 9787503973291 ¥78.00

美 术 遗 产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨光影笔墨:20世纪山水画的现代转型

规划问道

规划问道