导

读

作为一种新兴、独特的空间类型和学术议题,创新时代科技新城的规划设计思想与方法值得深究。文章结合无锡实践,尝试建构一种科技新城中心区的空间发展模式——“毯式大学”——和传承江南园林空间基因的新型创新街区模式,总结其整体性的三种空间策略与主要的基质构造机理,以此在时代性的创新文化与在地性的空间文化之间建立平衡,探索经由城市设计连接传统与现代、历史与未来的可能之道。

文章发表:《城乡规划》2023年第3期

原标题:《营造科技新城的大学化中心区——探索一种创新街区的地域性空间模式及其设计方法》

作者:杨超,清华同衡规划设计研究院详细规划四所 主任工程师,高级工程师

在创新驱动经济转型的宏观背景下,近年我国各地再次掀起科技新城的兴建热潮,使得这一空间类型的规划设计成为当代城市发展的重要议题之一;其理论与实践研究具有广泛的学术价值和现实意义。本文聚焦并提出一种未来科技新城中心区的新型创新街区模式——“毯式大学”;同时结合无锡市太湖湾科创城的在地实践,通过传承和转译江南园林的空间文化基因,衍生出一种基于“具身感知”的地域性城市设计方法,作为抵抗地方空间趋同、修复公共空间的自组织机能,并重塑创新文化的可能途径。

毯式大学

一种科技新城中心区的未来空间模式

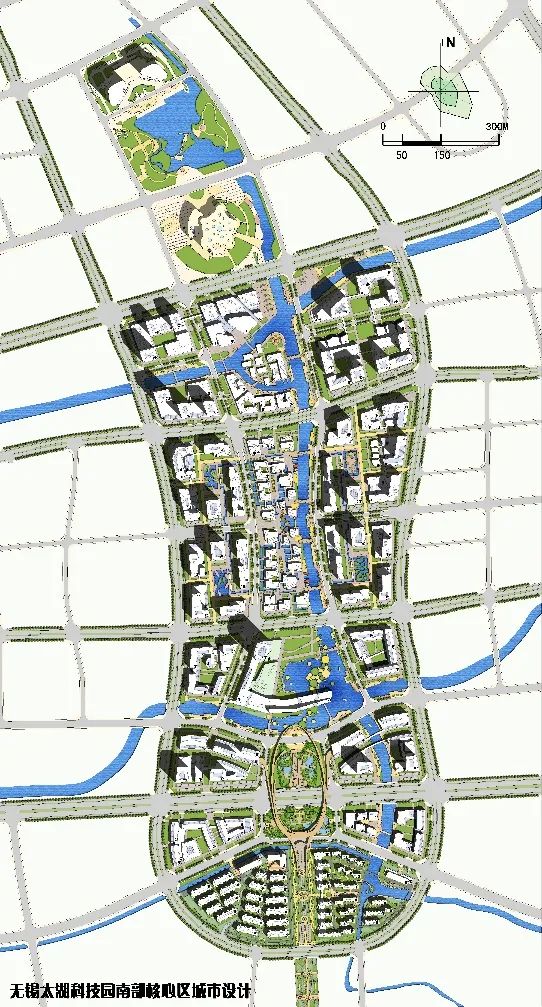

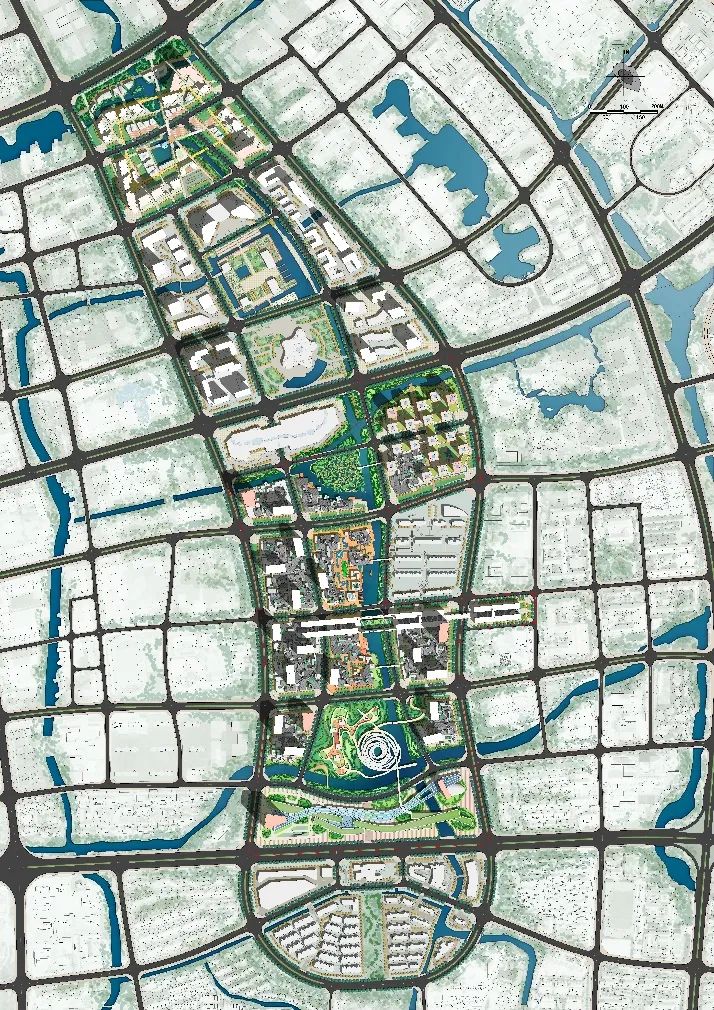

本案所在地的前身无锡太湖科技园(简称“太科园”)是以国家级物联网产业为主导优势的典型的近郊产业园。2012年笔者曾完成其南部核心区的城市设计,当时着眼于当地发达的民营经济所产生的对独立办公空间的旺盛需求,在规划中选择切分成小地块的“楼宇经济”模式。经历了近十年的科技迭代与社会发展,太科园在新时代的职能和使命亦随之发生着由量及质、从分到合的趋势性转变,即从功能相对单一的产业园区向综合性科技新城转变、从民企各自为政的粗放式增长向创新导向的资源集聚转变、从满足民企初期的空间容量需求向满足创新人群的高品质服务与环境需求转变。由此,在对太科园现状体检和规划评估的基础上,根据用地绩效评价和长三角一体化、环太湖科创带等上位区域规划,笔者综合考量该中心区新的定位与模式选择,提出了“毯式大学”的空间发展理念及其所在江南地域的设计版本,具有两层基本内涵。

2012年版太科园中心区城市设计(作者自绘)

“毯式大学”概念引领的新型城市设计

1.1 毯式肌理的公共基质

“毯式”一词取自毯式建筑①,即由某种内在组织结构生成的、以水平向延展为主导且空间肌理质密的系统化形态,显现出强烈的基质(Matrix)特性。基质的组构规则建立在要素间绵密连接的关系与模式的基础之上,成为连续统一的“背景”;同时能够吸收外界因素和能量参与设计演化过程,实现对异质空间的包容和转换。古今中外的历史城镇往往都呈现出整体性的毯式肌理,但因其结构基因不同而各具特色。

①“毯式建筑(Mat-building)”是20世纪中叶由Team10(十次小组)提出和发展的一种建筑原型,具有大尺度的水平延展和特殊肌理组织的形态特征;代表人物是史密森夫妇、范·艾克和伍兹等建筑师。

现代城市空间的基质效应普遍式微,基质特有的多孔性、连通性、模糊性和自组织等“城市性”特征也几近消亡;当代城市与大尺度建筑设计中对这一问题愈加关注,涌现出一系列有代表性的优秀作品;部分创新街区亦属此类。毯式基底具有公共性,低层高密度(甚至满铺)的建筑肌理及其中穿插渗透的开敞空间皆为公共空间;更准确地说,这些公共空间是服务于多类型多层次交流的第三空间体系,不同功能在其中混合重组,有利于塑造创新环境。

1.2 回归“大学”的创新本义

哲学家雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)指出,自由是大学最重要的因素,大学的宗旨就是在理性的自由王国领地内,装备一切必要的工具,提供一切可能的条件,引导每个人开辟创新的知识疆土[1]。毯式大学脱胎于“大学”的创新本义,是存在于社会场域、以开放式创新为价值导向、以第三空间为功能主体的广义“大学”,而非传统公立或私立的经院式大学体制;或者说,毯式大学是将“创造之自由”的人本精神与城市公共空间相融合的一种新的空间型制,使创新日常化。就具体操作而言,消弥工作与生活的惯常边界,将第三空间的模糊性区间放大,即从公共性与私属性的视角精细化区分工作与生活行为中可能发生的交流类型与层次,压缩私属性的比例而扩大公共性的部分,目的在于增加多维度认知与非线性连接的思维可能性,在充分释放创新潜能的同时,为新型办公、居住和服务模式的产生提供空间条件。这意味着各种正式与非正式交流空间的集成化和类型上的极致化扩展,指引出一种未来科技新城中心区的空间发展模式。因此,毯式是形态,创新是内核。

毯式大学的主要空间策略

构建毯式大学需从整体性的空间结构、形态构成和功能组织三个关键维度展开,并对应三种主要的设计策略,具有一定的普适性。

2.1 连接策略

首先是“连接”策略,指的是对场地内部及周边空间资源的整合互通,从区域层面奠定了毯式大学的基本格局。本案经由三个结构性要素完成与城市、与产业、与自然的三方连接。

一是线形巨构化的“知识之桥”。连接东侧的东南大学无锡分校与中心区内的创新街区,并连通西侧的太湖新城。桥中引入教育和创意机构,依托“互联网+公共空间”的分享使用模式和移动终端,根据学习、研究、创作和交流等具体需求灵活查询、预约、使用乃至自由重组空间与功能,以此还原公共空间应有的多义性。

二是将弧形的生活性支路升级成贯穿创新街区主体并连接北部产业建成区与南部居住区的“创享长廊”,重点塑造沿街界面的功能与场景多样性,并结合街头小型的开放园林,培育街道生活与创新氛围;同时引入各种物联网产品及其应用展示场景,使之成为科技成果生活化的最直接的实验场(或可称作“都市实验室”),实现真正意义上的产城融合与城创一体,展现智慧城市的全息图景。

“创享长廊”的都市实验场景

三是利用现状水系规划慢行绿道和水上体验线路,串联诸如公共艺术公园、科技主题公园和水文化广场等主要景观节点和功能区,并直通太湖,以水为脉连接城市与自然。

2.2 层叠策略

在连接内外资源的同时,采取立体化的“层叠”策略组织创新街区的功能和形态,旨在促成近地空间作为公共领域的最大化。

本案将公共功能与私密功能上下二分:基准高度为12米的低层街区全域满铺,其中混合多样的第三空间能满足年轻人多元化的工作与生活需求,提供无处不在的学习交流场所和机会;高层部分反映中心区高昂的土地价值,主要包含私密性较强的办公空间、公寓、会所和酒店,规定其门禁系统须内移至电梯间而向公众开放首层大厅,提供产权私属但对外开放的公共空间。

毯式大学模式的创新街区鸟瞰图

与大分大合的功能格局相匹配的是清晰且富有张力的赋形逻辑:高层建筑的表皮化处理展现简洁时尚的现代形象;近地层质密连续、呈毯式水平伸展,加之如水般流动的统一大屋面和空中的小品建筑,赋予其山水绵延的传统意象;一高一低比照互成。此外还引入了共享街道②模式并结合整体开发的地下空间,形成立体层叠的垂直景观。

②“共享街道”理念源自荷兰,指的是在小尺度支路中通过连续小幅度地变换车行线位,降低车速而促成人车混行的活力街区,步行者拥有全部路权。这一理念由建筑师张永和先生引介到国内,并在嘉定“微型街区”产业园项目中得到良好的应用。

2.3 溶解策略

根据相关文献和实证研究可知,除了高品质的服务条件与物质环境,由开放混合产生的丰富体验与连接度、个性化与弹性的工作方式、以及作为文化“软”环境的场所氛围,都是高价值创新空间供给的关键性内容。而常规的办公空间模式显然无法满足。“溶解”策略正是通过消解人为预设的等级和分区,把个人、企业、组织或社群作为基本创新单元(即个体),以细分相关功能的构成与规模并重新定义其关联性为前提,将各种适配不同创新单元的空间体量打散碎化后无差别地混合交互,在激活底层创造力的同时使个体间交流与重组的密度和效率最大化,从中自发生长出更具异质性与包容性的创新共同体。可以看出,“溶解”是极致地混合,其本质是去中心化;或者说,是一种重建个体自由与自组织联结的等价结构。此外,这种更彻底地扁平化与个体化操作(化整为零又零极至整)使毯式街区涌现出景观基质的整体性与混沌性特征,其构造机理在本案中亦师法江南园林的空间经验,进行底层编码,以诠释地域性。

毯式大学的基质构造机理

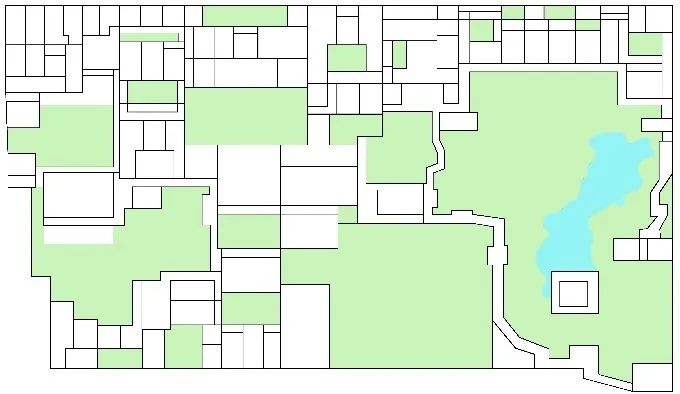

基于整体策略,毯式大学的设计重点是基质构造,即毯式的内在组织结构与形态表征。以寄畅园为代表的江南园林传统及其蕴含在具身体验中的组构逻辑,便是一种可转译的本土空间基因。其机理有三:

3.1 编码与编织

园林空间的体验丰富而自由,究其构成,墙的纵横、开阖、显蔽对于园林知觉的层次性与漫游性有着至关重要的奠基意义,这种独特的空间结构使之即使没有花木依然具有“园林性”③;尤其是留园鹤所及石林小院的局部墙构所产生的自在境域与缠绕意趣,难以言表却令人流连忘返。

耦园的墙构提取分析(作者自绘)

留园鹤所及石林小院墙构布局(作者自绘)

③童隽先生曾在《东南园墅》中指出:“中国园林实非旷地一块,而是分成走廊和庭院,是房屋而非植物在那里起支配作用。中国园林建筑是如此悦人地洒脱有趣,以致即使没有花木,它仍成为园林。”

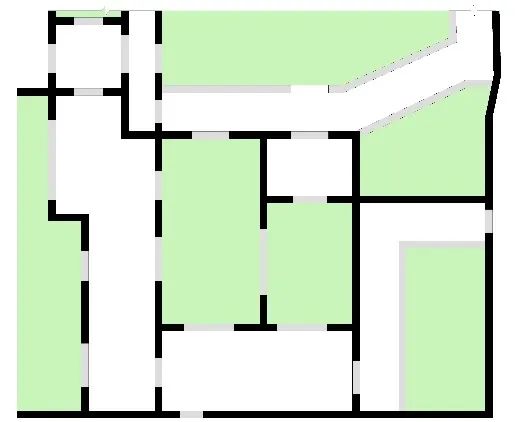

笔者将这一植根本土的独特经验转译至现代创新空间当中,提取“墙”作为“毯式大学”的核心组构要素,划分成大小不一、完全等价的“房间”与庭园,适用于体量和规模需求各异的社交、办公、休闲等功能。

墙构空间的内部场景意象

首先,除满足消防疏散的垂直交通、卫生间等设施类“服务空间”外,其它的“被服务空间”不作功能上的强制限定;各房间互通以发生视线与行为的交互联系,并依据不同的使用需求设定和调适各类公共空间的开放性和进入的层次。

其次,取消走廊等一切规定性水平交通,以“无路径”的方式再现园林般的漫游体验,在自由多义的身体感知中不断重组空间记忆与想象、催生空间使用的种种可能,同时极大地增加了偶遇和跨界交流的随机机率,有助于灵活组合团队、协同创新;预留必要的快速通道并消隐于其中。功能与流线的“无中生有”建立在一种“平等”的价值观之上,即对任何交流活动的等同尊重,进一步说,是对每一种与创新(人性之本)相关的“存在”价值的等价齐观,继而引发更趋自组织与分布式的结构性蜕变。

再次,穿插于房间之间的各色庭园同沿街设置的开放园林一起,形成了众多不经意间偶发的即景片断,还原了江南地域小型开敞空间的格局特色。由此共同营造出园林化的交流与办公环境,将传统的园林空间文化与现代的第三空间类型相结合,完成了底层设计的基因编码。

编织是在编码的基础上,对近地的第三空间展开功能溶解,形成“基质马赛克拼图”;并根据不同区位略加功能引导,如滨河的中央区段以都市休闲和生活服务功能为主导、西侧沿创享长廊的外围区段以初创孵化和科技服务功能为主导——这是因为小微企业在创业初期往往最具创新活力却成本有限,须得到产业服务支持,故最契合街区式的空间类型和“大学”精神的场所营造。所有功能均按需配置空间模块。

基质空间的“马赛克功能拼图”

3.2 模块与模件

在这里,功能的载体是融入墙构系统的一系列空间模块,分成三个层次:

街区层面的模块以45米乘60米为基本单元,可作为中型企业的独栋总部、小微企业集群或兼有办公与零售空间的小型综合体,等等。

单体层面的模块包括独立的初创公司、联合办公、创意市场或小剧场、书店等小型文化空间以及咖啡餐饮、立体庭园等休闲空间,其尺度、规模和形态不一,可提供多样的产品选择,如小微企业既可选择大平层、也可选择类似于传统“一户建”模式的三层联排(内部通高,可自行加装楼板夹层),并与其它空间模块紧密铆合。

街区和单体层面的空间模块

房间层面的模块为颗粒度更加精细、丰富的交流场景。同时,模块化所提供的通用空间能够更有效地满足创新人群的自主性、灵活性和可迭代的工作特点,强化空间内容与使用方式的多样性,以匹配互联网时代城市生活的临时、杂糅、轻物质化和不断进化的新特征,进而使“毯式大学”的建筑空间呈现出愈发鲜明的基础设施化倾向——诚如建筑大师彼得·埃森曼所言:“进入信息社会,建筑发生的改变,就是建筑不必再像原来的建筑那样像某一类建筑了[2]”。

“模件”一词源自德国著名汉学家雷德候。他将关于中国艺术生产过程中的一切类型解释为“模件”系统,如文字、山水画、青铜器、诗词、建筑乃至城市等;尤其是汉字,被雷氏称作令人赞叹的“形式-意义”符号系统,并认为中国人在构思任何人造物时,都会不自觉地运用同造字法类似的组织原则,从而创造出变化无穷的统一文明。这一原理被建筑大师王澍巧妙地运用于自己的作品当中并作为重建本土建筑学的主要方法论之一。本案因袭模件化的艺术规律与营造传统,将墙肌理、大坡顶、屋顶栈道和小品建筑等要素进行提取和重组,形塑完整的模件系统。最终,通用模块叠加特色模件的设计逻辑,建立起一种能适应未来不断变化的办公与生活场景、兼具效率与诗意的空间“框架”。

3.3 场景与场域

基质构造的第三个元素是“场景”。在后疫情时期转向内需拉动的宏观经济背景下,场景体验吸引空间消费变得愈加重要。它把物理空间中的设施、活动、服务、人群等元素和系统集合为一个地点或场所的精神价值与生活方式及其产生的文化驱动力机制,重新诠释和改变着现代社会中消费与城市空间的关系、经济生产与社会生活的关系;这一点明显区别于土地、劳动力、资金和管理技术等传统生产要素[3]。因此,本案极为注重公共空间的场景吸引力设计。除了室内及上述利用创享长廊中的科技应用场景,还利用各种建筑及基础设施的城市界面植入主题场景——如知识之桥的横向界面可作为简洁现代的光影帷幕,在其上或发布新品及全球产业动态、或创作影像艺术、或投射演唱会现场……并提供桥上眺望太湖的高视点和新体验,人与影像、与信息交融浑化于一面,不断变换的科技长卷成了场景引领的水平地标。

场景的引入超越了物质本身的实用功能,将带来更广泛的价值与效应,即场域。

经济方面,核心场景通过聚集人气带动自身及周边业态和土地的升值,其“图像符号”属性所带来的消费和创收方式的新可能性——如IP品牌的经营与溢价,衍生出各种视觉产品、向大众普及建筑文化的过程直播等新内容,并凭借新媒体和部落化传播的巨大流量催生“注意力经济”——将进一步助推从产品经济到服务经济、再到体验经济的转型,使该区域成为科技旅游的先导示范区。

社会方面,场景氛围对特定社群及人才的吸引力与包容性在满足其自我表达、身份认同、情感共鸣和集体想象的同时,能快速形成依附于实体空间的归属感而成为一种隐性治理工具。文化方面,除了对场所精神与文化内涵的发掘和再现,场景营城更重要的意义在于通过流动与集聚加速知识共享与创新,积累文化资本并涵育创新文化,从而拓展城市文化的类型和视野。在未来,重要的不再是公共空间,而是真正能够提供创新价值的公共空间,或者说,依托于公共空间的社会创新场域。

结 语

知识生产与创新环境将成为“未来城市”议题的主旋律,社会与技术范式的迭代变化也将更快更多地催生出充满想象力的创新空间形态及使用场景、甚至颠覆某些传统认知——如“形式追随功能”的经典法则,在互联网时代把建筑和空间当作消费符号而特别关注其图像性与体验性的语境下,或将反转。上述基质化、模块化和场景化的方法论便是这一趋势的空间化原理。另一方面,如何应答“现代与传统、全球化与地域性”这两对始终作为规划设计学科焦点的时空命题,凭借在地而独特的空间文化,在普适性的大众文化、消费文化及创新文化之间建立平衡,进而改良或再造各种以“创造”为核心的空间生产模式,并配以相应的政策与机制创新,无锡实践做出了初步尝试,其方法值得持续摸索。

注:“无锡新吴区太湖湾科创城重点地段城市设计及规划整合研究”项目获得教育部2023年度优秀勘察设计二等奖。

[1]卡尔·雅斯贝尔斯. 大学之理念[M]. 邱立波(译). 上海: 上海人民出版社, 2007.

[2]李振宇、朱怡晨,迈向共享建筑学,建筑学报[J],2017年第12期

[3]吴军、叶裕民,消费场景:一种城市发展的新动能,城市发展研究[J],2020年第11期

相关链接

编辑/排版|王淑芸

封面图/未注明来源图片|清华同衡“无锡新吴区太湖湾科创城重点地段城市设计及规划整合研究”项目

供稿|清华同衡 详细规划四所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):同衡学术 | 创新街区的地域性空间模式与城市设计

规划问道

规划问道