“善园者以名,善名者以意。其意在,则董仲舒之蔬圃也,袁广汉之北山也,王摩诘之辋川廿景,杜少陵之空庭独树也,皆园也,无以异也。不得者,且为荡丘,为聚血,为哄市,为棘圄,为斜阳荒草、狐嗥蛇啸之区。乌呼,园!”明人王思任作如是言。可见古人评判园林时,将“意”作为重要甚至唯一尺度。20 世纪 80 年代,受诗论、文论影响,“意境”概念进入园林评价视野。如陈从周论称“园林之诗情画意即诗与画之境界在实际景物中出现之,统名之曰‘意境’”。周维权进一步阐述园林“意境”的发生机制,即创作者通过“景物营造”“设定主题”“文字点题”等手段,寓情于景,引发观者情感共鸣。具体到偶园,其园林格局、景观要素、匾题楹联等,均与园主冯溥个人思想紧密关切。“主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗”,共同塑就了偶园独特的园林意境。本节聚焦于此,剖析园林景象与园主思想的指涉关系,以厘清偶园始建时的意境含蕴。

简远格调

偶园格局端庄,景象质朴,整体格调简远舒朗。既往研究每论及此,多以“北方风格”“北地血脉”概括之。然而必须指出,园林景象固然受地域影响,园主人的审美秉性亦不容忽视。据冯溥诗集、年谱、传记等,知其性情澹泊旷达,诗风敦厚雅正,具有浓厚的馆阁气息。这些特质在其园林中亦彰显颇著。

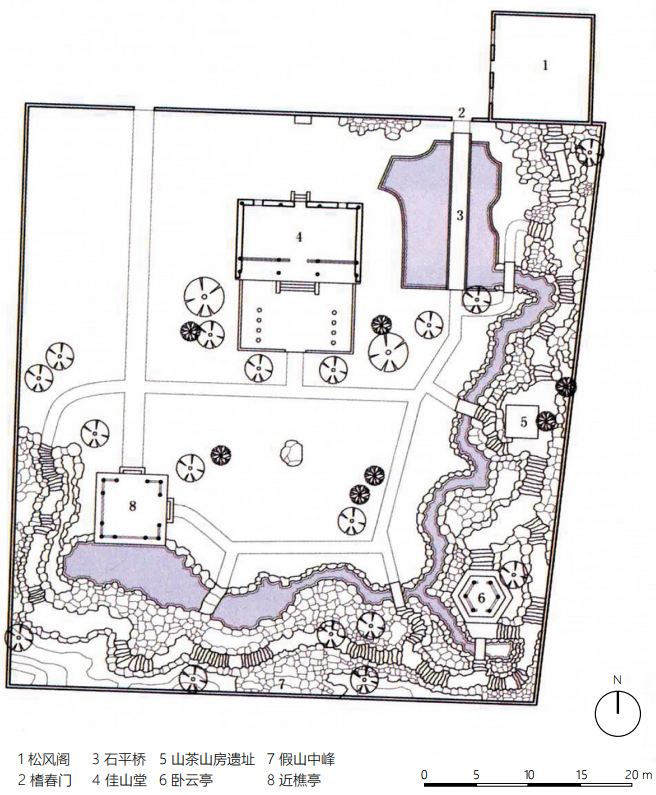

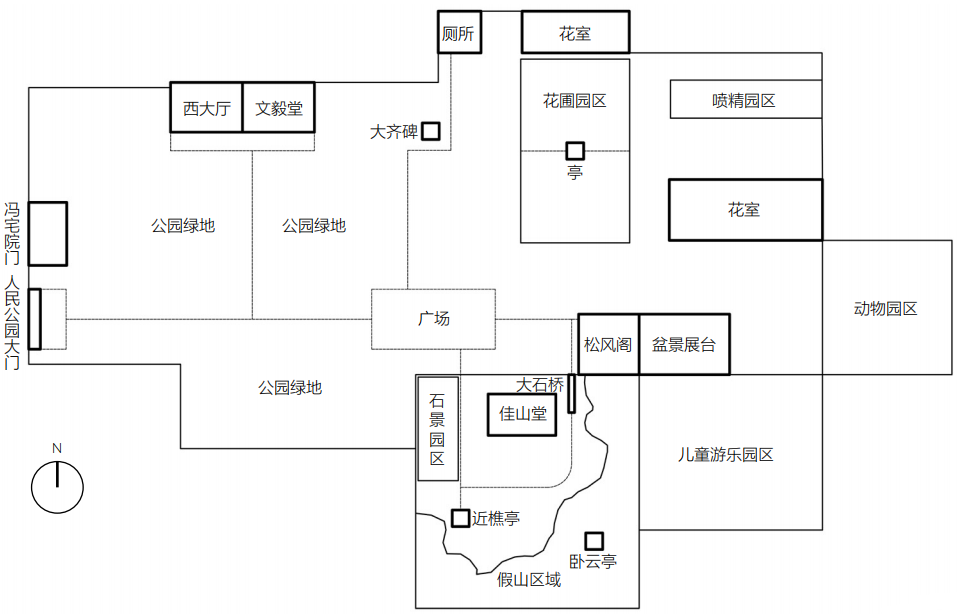

如景象营造方面,偶园空间简约规整,楼阁、池沼、主堂、假山主峰南北陈列,“正书法艺术之画平竖直无逾规者”(图1)。同时,园中景物亦以端庄质朴取胜,如池沼、坪庭、路网等,形态工稳;假山、方池、长桥等皆取意自然,不事过度雕琢。以上种种,宛然冯溥诗文趣味的山水再现(图2-4)。园景题名方面,冯溥在北京的万柳堂又名亦园,秦松龄云:“人问其所以成是园者,曰:‘偶然耳。吾去,则将舍之,以遗之后人。’”王培荀谈到冯溥之园,也称“曰偶、曰亦,皆ᄀ聊复尔尔、不甚留意云尔”,指出二园问名立意一脉相通,表露出冯溥超然旷达的心态。对此,偶园诸景名亦有体现,如“容膝斋”“一草亭”,极言谦卑恭逊之意;假山西侧的“近樵亭”(图 2),则有“渔樵耕读”的澹泊意象。

图1 偶园遗产区现状平面图

图2 水畔的近樵亭 图3 偶园假山和卧云亭

图3 偶园假山和卧云亭 图4 偶园方池、长桥和竹丛

图4 偶园方池、长桥和竹丛

山林气象

偶园中最负盛名者莫过于园林南部的假山巨柏,前者传为清初叠山巨匠张氏父子构造,后者则系明代衡王府奇松园旧物。二者穿插掩映,营造出苍古突兀的山林气象(图 3)。从园主角度视之,偶园景象的山林主题其来有自。冯溥向来林壑情怀浓重,嗜好寻幽访胜。对此,王嗣槐云“公杜门读书,暇则跨羸马、挟一奚奴,山泉庵林之处,行游无不遍”,冯溥诗中亦自况“性情各有适,谈笑惟林丘”“端居无他好,怡情惟林壑”。

观冯溥诸园,景象营造常以山石、植物取胜。山石方面,冯溥亦园、偶园中假山均为名匠手笔,气度不凡。前者据史料明证为张然叠造。后者亦为众人赞许,如潘耒赞称“斫就夸娥手,飞来琼岛踪”,王嗣槐诗云“小山结构互争奇,直接云川第一支”。植物方面,亦园遍植万柳,冶园翠竹百亩,偶园阖园奇松。可见冯溥对于诸园的种植,惯用单一品种,追求层林景象,气势壮观,不同寻常。此外,偶园诸景题名亦多濡染山林,如“佳山堂”“问山亭”“友石亭”以山石为主题,“绿格幽室”“榰绿门”“山茶山房”“松风阁”等则晕染出葱茏繁茂的深林意味。在景象的精心营造和景名的巧妙构思下,咫尺偶园,山林气象十足。

人工意旨

除景象营造、文字点题方面的经营,园主还通过设定主题,强化了园林人文意旨。据冯时基载,原佳山堂西北侧有一草亭,亭前布置了十三块金川石,称“十三贤石”。“十三贤”指宋代十三位惠政爱民的青州知州,包括寇准、欧阳修、范仲淹等人。冯溥仰慕先贤,故在园中致敬。此外,偶园园门匾题“一丘一壑”,佳山堂内匾题“适志东山”。前者语出《汉书》,后者用典东晋名士谢安。结合偶园景象,可知这些匾题并非单纯的文字点缀,而是通过主题式的用典,将冯溥之心象、园林之物象与历史之意象联络贯通、互相强化。

园林造景问典先贤的做法历来有之。北宋司马光就曾在其独乐园中设置七景,致敬自己尊崇的七位古人,并作《独乐园七咏》加以阐释。冯溥之举与司马光并无二致,均为通过主题式的景象营造,令古今照映、情景相生。这᠀展了偶园的文化内涵,使园林意境得到进一步深化。

传承与更迭:两种身份的形成(1692一1949)

建造时的意境营造赋予了偶园丰富的内涵,流淌的岁月则使之得到了延续、增益和升华。冯溥离世至 1949 年,偶园由冯氏家族经营管理。在这段历史中,偶园以“相国故园”和“冯家花园”两种名义流传着。前者常见于文人墨客的书面记载,后者则活跃在当地百姓口述中。此时偶园已成为“遗物”,这两种名称反映出不同身份人群对偶园的不同认知,也反映出在“遗产”“文物”概念出现前,古代园林传承与更迭的情况。

相国故国

中国古代对园林的评价中,园主的成就和名望意义重大。明人陈继儒游弇山园时,就将园林评价与园主密切关联:“盖园不难,难于园主人;主人不难,难于此园中有《四部稿》耳!”今如皋水绘园中也有楹联云:“嘉宾贤主,名园自古以人传。”偶园声名的传播显然成为此论的绝佳注脚。在笔者目前掌握的 16 条本时段的史料中,共有 9 条出现了“相国故园”“相国园亭”类名称(表 1)。在文人们笔下,偶园名声因冯溥增益良多,对冯溥的仰慕甚至成为他们来访的直接动机。如李廷枢就记称:“弱冠后,闻文毅公著有《佳山集》,欲见无由得……屡至青郡,思一观其山园。文咏手迹,或有存者。览诵之下,庶可想见性情丰采焉……辛巳春,德先赴院试,请曰:‘今者日永风和,夹衣轻适,可之青一游,庶睹相国园亭之盛乎 ?’余曰:‘可哉。’同之青。”

康熙十七年(1678)冯溥致仕将归,门生纷纷为其在北京的园林万柳堂撰写园记。储方庆写道:“窃谓先生立朝三十年,先生去而人思之,见先生之堂如见先生焉。诗曰:‘蔽芾甘棠,勿剪勿伐,召伯所茇。’万柳堂乃先生之甘棠也。虽时移事易,斯堂与岁月俱销。而苍烟白露之馀,有览胜迹而徘徊者,必曰:‘此相国冯先生之万柳堂也。’其声施后世宜何如?而反汲汲于速朽之诗文欤?盖先生惧修名之不立,将寄迹于斯堂,以传诸可久。殊不知万柳堂之传不传,在先生。而歌味斯堂者,正附先生而传也。”储认为,诗文和遗迹对园林的流传来说并非核心所在,真正使万柳堂流芳的是冯溥之名。相关诗文和遗构也因附着了冯溥的色彩,得以传之于后世。储之说辞虽有阿谀意,但的确反映了古代园林流传中的一种现象。同为冯溥之园,这番言论放在偶园身上也不无意义。

“相国故园”在史料中的活跃,一方面体现出“园以人传”的传统;另一方面,该名称在时间上的延续,也旁证了偶园在冯溥离世后未经转手、改造的事实。因为在那些经历多次产权变迁、主人更替的园林中,园林名称和景象频遭修改,今名今景往往和初始园主关系薄弱。例如,很少有人能将留园或网师园与某一位特定园主直观指涉。此外,与“相国故园”相伴的,还有文人们对昔盛今衰的兴替之叹。这在史料中体现颇多,值得重视。如李宪噩《冯相国故园》:“池草连花径,山禽散竹丛。盛衰有如此,叹息古今同。”[20] 李廷枢《记游冯文毅公佳山园》:“ 计不二百年,而递更兴废,以朱门而荒寂若丘墟,可慨也夫!”顾随《游冯园》:“鸽翎蝠粪满阶前,谁信当年教歌舞。吁嗟乎!盛衰辗转哀乐生,静言思之恻肺腑。”“发思古之幽情,吟伤今之离恨”是中国文学中极为盛行的一种写作传统。这些怀古性质的写作,在反映偶园景象变迁的同时,也丰富了园林的历史信息,强化了园林的人文内涵,并影响到后世人们对偶园的认知。

冯家花园

如果说“相国故园”流传于文人笔下,“冯家花园”则更多出现在邻里百姓的口耳相传中。据调研,相比于“偶园”,青州当地人(尤其是老年人)对“冯家花园”这一称谓更为熟知。文字史料方面,乾隆四十五年(1780)程世淳、嘉庆至道光年间冯钤和民国二十四年(1935)周贵德的记载中,均出现了“冯氏园林”“冯家花园”的字样(表 1),可见此称谓流传已久。

表1 冯溥去世至 1949 年文献史料中偶园的称谓

冯溥身后,其第三子冯协一曾官至台湾府知府,此后冯氏家族逐渐式微。园林的葳蕤需要人力物力的持续投入,否则势必走向凋零。道光元年(1821),李廷枢来访,在他的游记中,偶园已疏于维护、萧条不堪了。同时,他还记道:“抵门,日己薄下舂。酒帘飏门侧,始知即园中设茶坊、酤酒肆也。”可知此时园中增设了茶坊、酒肆。巫仁恕曾考察明清江南私家园林的开放,证实其收入颇为可观。看来此时的所有者灵活地发现了园林的商业价值,遂在园中增设了营利性设施。不过,这显然没有彻底改善冯家的经济境况,偶园荒芜日甚(图 5)。

图5 20 世纪初期的偶园景象

同时,随着管理模式的转向,偶园内涵的表述也逐渐变化。据周德贵游记,民国时,“山茶山房”“卧云亭”分别被改名为“月明楼”“七星楼”,而“近樵亭”则被误称为“卧云亭”。窜改一非的景物名称,反映了人们对其原有立意的忽视与淡忘。

若进一步用抽象眼光审视“相国故园”和“冯家花园”这两个偶园的历史“名片”,可以说,前者是“历史的”,而后者是“当下的”。在文人们看来,偶园是前者,是名臣遗物。他们大多了解过冯溥的相业著述,来访是为了瞻仰先贤,一睹“相国园亭之盛”。于当地普通民众,偶园是后者。他们或许对冯溥事迹不甚了解,但皆知此园为冯家所有,故称其为“冯家花园”。两种人群对园名的选择,反映了他们对偶园不同的认识方式,以及随之形成的不同集体记忆。对偶园来讲,这两个称谓还反映了其空间性质的转向:前者指涉了对冯溥的纪念空间,延续了对冯溥的记忆;在后者名义下,随着茶坊、酒肆的开设,偶园的使用方式发生变化,具备了商业空间的属性,文化内涵和历史厚度亦得以持续增益。

激变与追认:私家园林到文化遗产(1949至今)

1949 年以来,随着社会转型和城市的现代化建设,古代私家园林普遍受到剧烈冲击,多数归于尘土。偶园亦命途舛变,甚至险遭拆除。随着当代遗产保护体系的建立和发展,偶园的遗产价值逐渐得到认识,先后被确立为市级、省级文物保护单位。在这段命运激变与身份追认的过程中,偶园原本传承有序、语义清晰的名称也经历了巨大变化。本节由此展开,探察偶园遗产价值解读和遗产身份确立过程中的曲折颠簸。

激变:人民公园、游乐园和动物园

1950 年,偶园被收归国有后,以“人民公园”之名向社会开放。偶园的开放其实由来已久。从史料来看,乾隆年间始,就有不少文人墨客因仰慕冯溥而踏足于此。至道光年间(1821-1850),随着管理者在园中增设茶楼、酒肆,偶园开放度渐增。据访谈知,民国时期,偶园已经完全向公众开放。每年正月初一至十五,园中游客最多,甚至形成了一定规模的游园会。佳山堂前平台一度作为搭台唱戏的临时场地(图 6)。种种事迹表明,偶园逐渐成为城市的重要休闲场所,引导了当地游园娱乐的社会风尚(图 7)。

图6 偶园主要厅堂——佳山堂

图7 20 世纪 80 年代的偶园景象和游客

由此看来,基于偶园在那个时代所呈现出的社会价值,改名为“人民公园”似乎并无不妥。毕竟,随着社会变革,古代建筑的服务对象早已从特定人群转为芸芸大众。然而,对偶园来说,“人民公园”身份设立的同时,其原有古迹名胜的身份渐遭忽视,甚至面临着彻底消失的风险。

改名初期,政府部门仅仅小规模地修复和重建了部分园林建筑,如原址修复了近樵亭、卧云亭,并根据文献记载重建了友石亭和一草亭。这部分工作体现了此时管理者对古迹的保护意识。然而,随着旅游需求增长,“人民公园”的分量开始超过“偶园”。据《青州市志》载,从1980年开始,政府先后在偶园中作了一系列建设,“先后建公园大门,铺石板行道,设置儿童游乐场和动物园,翻修佳山堂,辟建石景园和花圃园”(图 8)。儿童游乐场、动物园、石景园、花圃园,仅看名称也不难得知,这番建设,意在招徕游客。事后看来此举成效颇丰。这些新兴景观的魅力很大,以至 40 年后,笔者调研时问及当地居民偶园之事,他们最乐意分享的仍是儿时去园子里看猴子、孔雀等动物的回忆。

图8 20 世纪 80 年代至 21 世纪 10 年代偶园平面格局

诚然,在那个对古建筑、园林理解有明显局限性的年代,大众眼中的儿童游乐场、动物园等新鲜事物,应比陈旧的历史遗构更具魅力。旅游消费的需求,日渐波及主事者对偶园遗存价值的判断,进而给偶园带来了危机,并引发存废的讨论。1981年,陈从周在山东淄博参加城市总体规划会议,会后考察偶园。他在回忆中写道:“当我到达该园时,说是已经准备将假山拆除了,经我的呼吁,总算演了一场‘劫法场’,抢救了下来,言明约我再去一次进行重修的准备。”在陈从周呼吁下,假山得以保存下来。对偶园的保护和管理也随着中国遗产保护的发展,日渐走向正轨。

追认:衡王东苑与冯溥偶园

2000 年和 2013 年,偶园以“偶园”的名称先后被列为潍坊市第一批市级文物保护单位和山东省第四批省级文物保护单位,虽依旧承担着城市中休闲绿地功能,但已不再是“人民公园”。对于偶园身份重拾,当地人回忆道:“多年前,大门的一侧还挂上了‘青州市人民公园’的牌子。后来,青州市大力打造古城旅游,讲究‘修旧如旧’。那块白底黑字的‘青州市人民公园’的牌子被取了下来,仍旧只保留了原来古色古香的两个字:‘偶园’。”

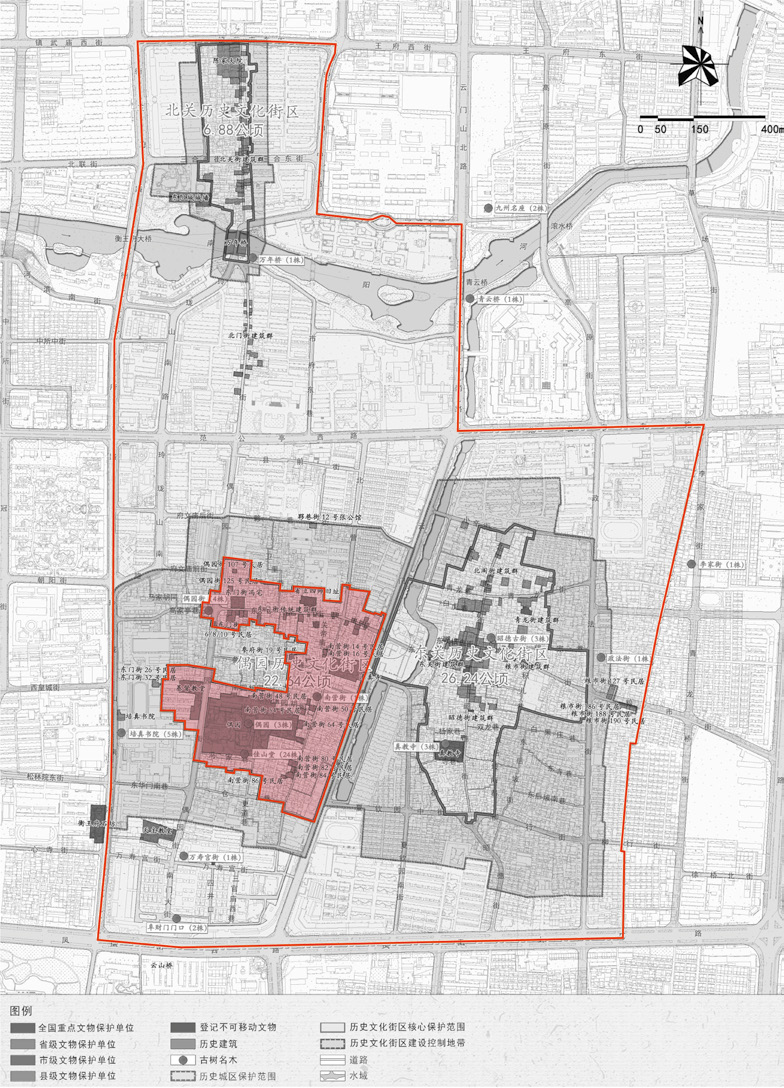

对偶园历史和文化的发掘展示也渐次展开。2011-2017 年,青州市对偶园作了保护规划,并对其进行修缮。修缮后的偶园划为 5 个片区(图 9):“冯氏宅院”为对冯府宅院的复建,设置了冯氏祠堂、冯氏家族文化展厅等,展示冯溥及其家族历史;“佳山松风”为园林遗存所处区域,现被重点维护管理;“东苑望春”和“王府旧迹”为分别利用原偶园西南地邻和北部损毁区域,重建了明代衡王府的部分景点,展示相关文化(图 10);“东园新曲”则是考虑到旅游需求,特辟东侧地邻,新建的仿古园林。具体营造方面,多处新增景点系对冯溥生前景象的象征性复现,如绿格幽室、容膝亭、云镜阁等,通过化用历史匾题,一定程度为今人提供了触达原始意境的媒介。同时,随着当地历史文化名城保护规划的开展,偶园成为青州古城遗产体系的重要组成部分,参与到当下乃至未来历史性城镇景观的建构中(图 11)。

图9 偶园平面格局现偶园正射影像及分区示意图

图9 偶园平面格局现偶园正射影像及分区示意图 图10 复原的衡王府东苑景区

图10 复原的衡王府东苑景区 图11 青州市历史城区和偶园历史街区范围

图11 青州市历史城区和偶园历史街区范围

不难看到,在上述规划中,偶园的历史高光、文化含蕴重新得到重视。衡王府东苑和冯溥偶园,这两个偶园历史中最灿烂的身份,均得到追认,人们对园林遗产内涵的理解也逐步从模糊走向清晰。

历史性城镇景观视角下的偶园

园名的变化代表了园林身份的变化,进而折射出人们看待园林的方式、对园林遗产的认识。以此为线索剖析,更能于复杂历史中勾勒园林演变过程。以历时性眼光来看,偶园园名的变化并非单纯反映其状态的切换,更呈现了其遗产内涵层积、丰富的过程。这与当今历史性城镇景观(Historic Urban Landscape)研究方法所体现的理论视角不谋而合。历史性城镇景观被定义为“文化和自然价值及属性在历史上层层积淀而产生的城市区域”,强调时间连续性,强调尊重不同时期的历史印记。在其视角下,变化不再纯粹消极,而成为遗产本身的重要组成。以历史性城镇景观视角观照偶园的历史现象,可提炼出“逝返”“层积”“消减”三条线索,借以阐释偶园历史演变和遗产建构的理论路径与内在机制。

逝返:往日高光与坚固意境

《道德经》云:“吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。”由“逝”到“远”再到“返(反)”,是“道”的发展规律,蕴含了时间与空间的统一。园林作为一种精神性的建筑类型,亦深刻体现该演变规律。偶园原名的回归与衡王府景象的重建,即反映了这样一种“逝返”。后者通过想象复现,为业已消逝的历史创造了象征性载体;前者则反映了园林遗产传承的一种内在机制,即对古人古境的永恒追溯。

消减:彩云易散琉璃脆

在偶园动态的演变中,有重拾、有增加,更不乏消减:如上述对历史生活的忘却,以及(更值得警惕的)对园林意境的淡忘。如前文所论,意境是园林遗产的独特性所在,亦在传承中纵逝尤返,备受珍视。然相比于客观存在的物质遗存,意境仍是“游丝一缕”,更易被误读和淡忘,以致园林遗产“空留躯壳”。如道光年间,随着增设茶楼酒肆,园林空间性质转变,原景名立意遭受曲解。而随着 1949 年后的公园化建设,部分历史痕迹进一步遗失。直至今日,偶园原始立意仍未得到很好的恢复,如景象复现尚有讹误,遗产内涵展示亦不完全准确。诚如朱光亚和余惟佳所论,中国传统园林遗产特殊性在于其蕴含了园主的精神需求和艺术理想,具有更深厚的文化积淀,“园林遗产的修缮……必须维系甚至适当恢复原有园主追求的文化目标”。通过对偶园的考察,一方面可以明确现时遗产工作本身的空间,另一方面也为当下园林遗产保护提供了警示——“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。

结语

本文旨在求真释古、明理益今:一则通过田野调查、史料梳理、文本精读,考释偶园意境内涵和历史演变;二则借助文化遗产理论视角,探析种种历史现象的内在规律与本质意蕴,助益当下遗产认知与保护管理。文章有以下结论:

其二,“一切历史都是当代史”,借助历史性城镇景观视角剖析偶园历史演变的内在机制,不难发现,逝返、层积和消减3种现象相互交织,从理论层面解释了其遗产身份的建构路径。同时,借由偶园,也在一定程度上补充了基于历史性城镇景观视角对传统园林问题的观照,为探索、完善中国园林遗产保护理论作出努力。

其三,从致用角度来看,偶园历史深厚、沿革清晰、内涵丰富,当今遗产保护工作在对原始立意的修复、冯溥身后历史的展示、市民生活的延续等方面均有完善空间。同时,传统园林作为一种特殊遗产类别,在价值提炼、内涵展示、管理维护等方面高度相似。本文写偶园之事,通物类之理,期望以小见大,由此及彼,助益于对园林遗产的普适认知。(End)

作者简介:

黄康. 园名流变与遗产建构——青州偶园历史演变研究[J]. 建筑遗产, 2023(02): 25-33.

欢迎关注《建筑遗产》

2023年第2期(总第30期)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):园名流变与遗产建构

规划问道

规划问道