深圳城市更新一直在探索——

包括如何统筹实现产业、文化、民生和土地等综合性目标,如何构建系统化规划技术。

回溯过去,值得反思的一点是,除了物质空间的改善,与之相关的“人”也值得被看见,更多声音值得被听见。

深圳的实践表明,软性的社会演变、社会影响必然与物质更新伴生,在城市更新中是否需要更多地介入社会学的视角,值得被探讨。

本文通过在更新事业中的各类群体的访谈记录编辑而成,应采访对象要求,文中提到的人名皆为化名。

“城市更新正在经历一个分水岭。”王李就职于一家从事城市更新的房地产企业,今年国家对城市更新的一些新政让他的这种判断愈发强烈。

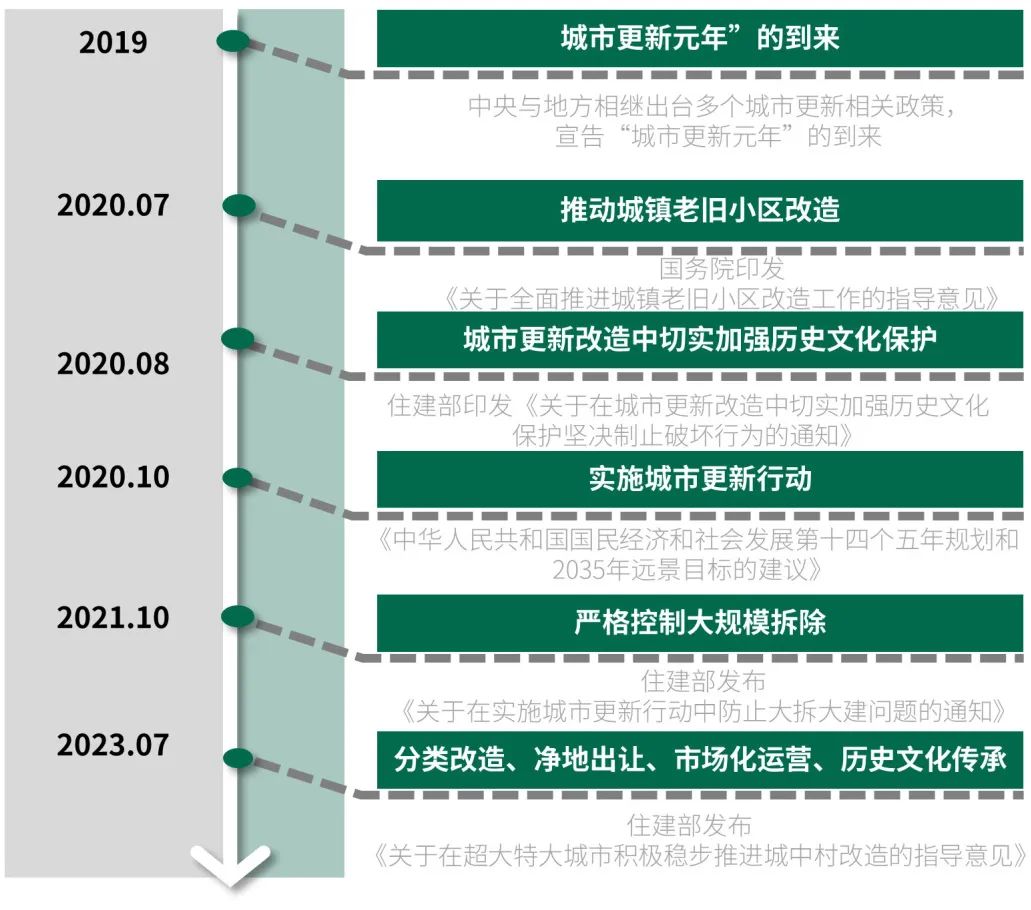

“今年7月国务院通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,提到以新思路新方式,采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式,也点到了“净地出让”的方向。”

“现在大家都在猜测,未来城市更新会采用什么样的新模式。”

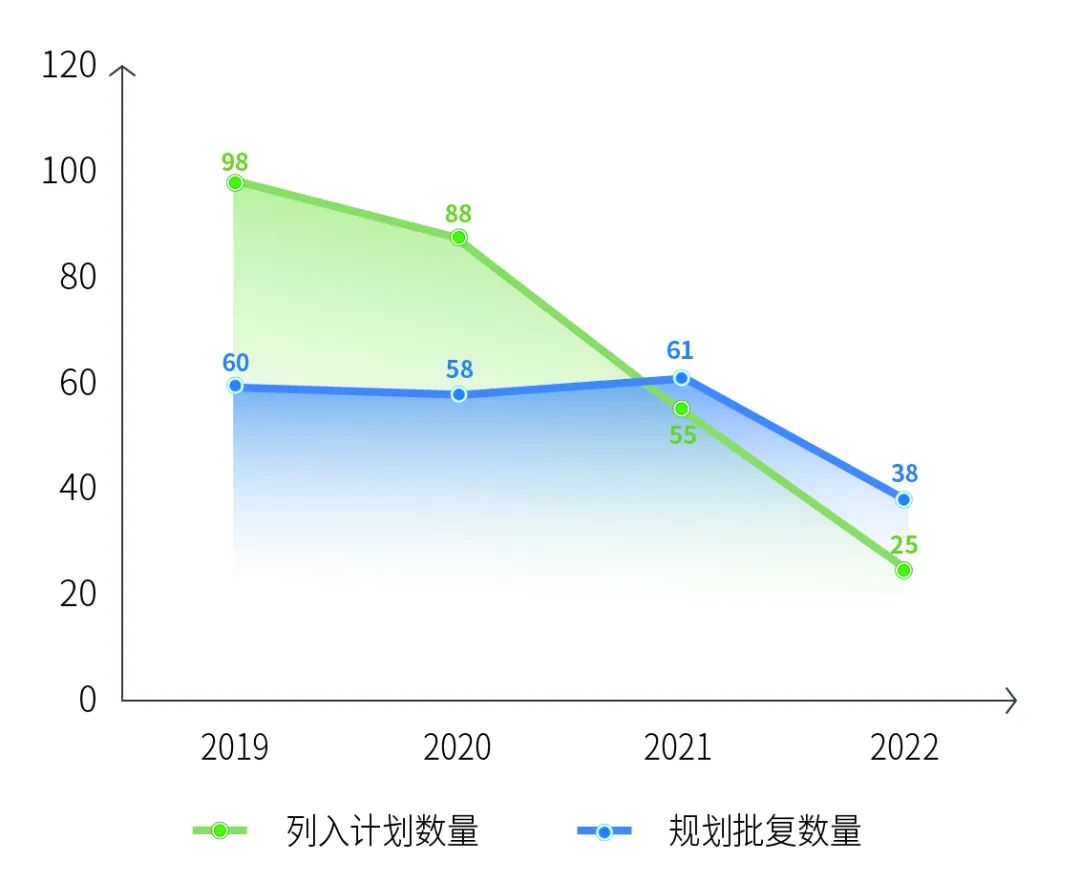

“其实从19年开始,城中村、工业区改造等项目就开始减少,各个审批环节推进速度也在变缓。”

2022年度全市公告城市更新计划32项(含计划调整7项),同比上年列入计划数量55个降幅明显。(数据来源:深圳市城市更新和土地整备局)

深圳城市更新模式是“市场主导,政府引导”。

王李认为:“市场主导的城市更新,内在逻辑是‘级差地租’的城市经济学原理,城市经济学在理性人的假设下,某种程度上会更追求项目的经济效益。相应地,社会大众、社会学的视角就被忽视了。”

近年国家出台的重要更新政策

曾参与编制城市更新相关政策的刘明认为,“从目前国家政策来看,国家非常重视城市更新,强调加强更新进程中政府引导的力度。对于城市更新在社会面的影响,过去不是没有关注到,只是由于社会维度工作经验的不足,加上城市更新进程太快,来不及施加响应的政策,这是一直在反思的。”

“现在更新进程放缓,社会影响应该在项目中重视起来了。”

城市更新包含两方面的更新,一方面是更直观的硬件提升,包括客观空间的改善、公共设施优化等,另一方面是非直观的软性提升,包括城市文化、认同感、归属感等社会心理。在城市更新中我们更关注便利设施的配置是否合理,却很少对其中的事件、活动、体验、记忆等软性要素展开讨论。

“现在是一个时间点,深圳也进入到一个新的时期,城市更新将回归于人。” 王李说这是现在行业内人士的共识。

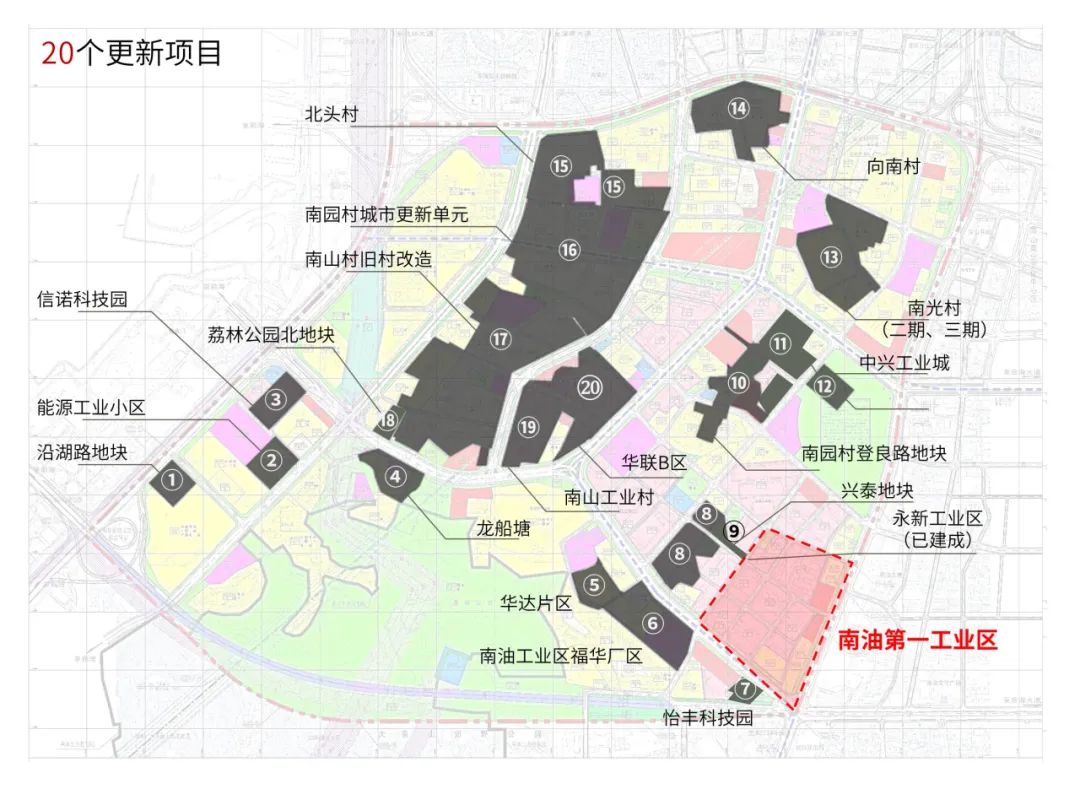

建于20世纪80年代的南油第一工业区曾是“三来一补”服装加工生产基地,其后从“世界工厂”转变为“原创基地”,集合了区域内甚至是全国的批发商与零售商,经营商铺超过6千间,拥有2千多个自主品牌,产业辐射近百万从业人员。

荔秀服饰文化街区(原南油第一工业区)现状为华南地区原创中高端女装集合地,控制着服装研-产-销链条中的重要资源,是南山区服装产业的重要IP,2015年销售额接近200亿元。

常生是南油服装市场的业主:“这里周边(南油地区)几乎全都已经更新了,工厂都变成商业啊办公了。这里(荔秀)也总有人想更新,之前就有做过综合整治,其实如果政府担心消防安全隐患的话,可以设置一些负面清单,明确我们不能做什么活动就好。

但如果这里更新的话,比起只关注建筑、空间层面的事情,其实更应该关注如何保护营商生态。

产业生态形成需要一二十年,但拆除只在一瞬间,城市更新把业态打掉,散掉就难以再回来了。”

过去我们的城市更新,多少将土地视为商品,更看重土地与建筑物带来的一次性资本增殖。对于已形成一定规模产业的更新单元,剧烈的更新可能改变营商环境,导致产业生态失衡。除了关注空间增量外,应允许本地产业生态在一定时间内自然生长。

南油第一工业区位于城市早期发展的南油地区。据统计,南油地区(用地面积共466.44公顷)已立项20个城市更新项目(截止2022年底),其中旧工业更新项目占13个,7个为产业升级项目。原产业空间更新为新型产业、商业办公、住宅等更匹配中心区发展的空间。

罗湖、宝安、盐田都有渔民村,深圳的渔民原为漂泊于东莞、番禺一带的水上人家,50年代在政府的帮助下,渔民聚居上岸,在各区形成渔民村。

渔民原本以船为家,对大海有着独特的情感和记忆,上岸后,渔船交还政府报废,村民多有不舍——

“当年我家的船是全村最大的,船上用的木头是特殊的坤甸木,每年过年的时候都会将船上的木门木窗,拆下来清理、涂油,好好打理。”

“将渔船交还政府时,我们还特意询问过能否留下一条渔船,像海上世界(明华轮)那样保存下来,让未来的人还能看看深圳渔船的模样。”

“可惜最后还是没有留下来。”

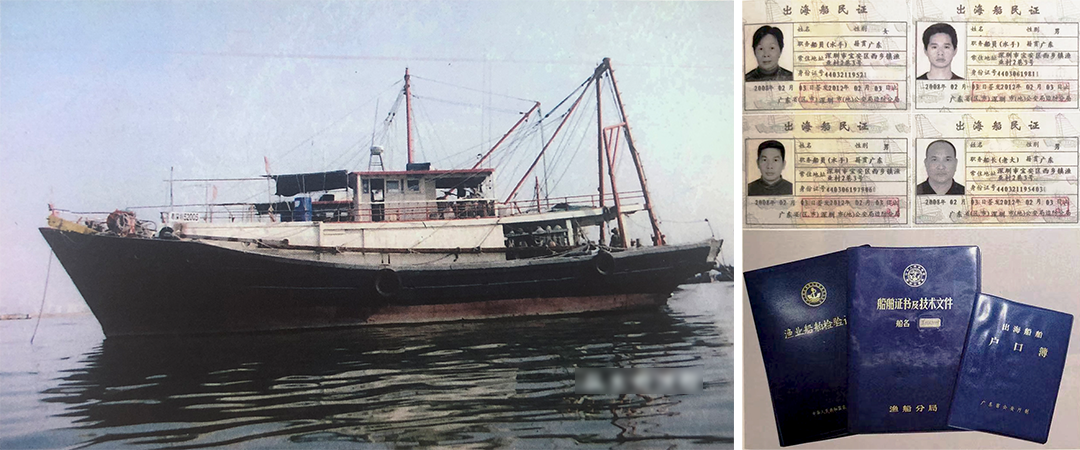

渔民上岸,渔船报废,原本的实物遗存虽已不存,村民仍自发地保留过去水上生活的海洋记忆,留下不少的渔业影像和渔业老物件,多地渔民社区建立村史馆、博物馆、文化长廊等文化展示场馆。

村民在城市发展的浪潮中掌握了守护社群记忆的方法,将“不可见”的记忆及时保存,并期待在未来能再次呈现。

村民一边分享着渔船照片一边说道:“想让大家知道,深圳还有这样一个小渔村。”

渔船对于渔民来说具有特殊意义,渔民的衣食住行都围绕了“海洋”和“船舶”,形成特别的海上渔家风俗习惯。宝安渔民新村村民保留了过去渔船、渔民证等老物件的影像遗存,期待更新后能在村史馆等空间展示。(图片由村民提供)

罗湖渔民村在2020年再次进行了综合整治提升工作,文化长廊新设计尊重并保留部分渔民村的历史痕迹,为居民和访客打造更舒适的社区休憩、聚会场所。

“金威啤酒厂这个品牌代表了那个时期的深圳,这个品牌已经退出市场了,如果一点物理空间都没有,在历史长河它就是消失了。” 曾参与城市更新的设计人员伍清说。

在金威啤酒厂更新案例中,实物遗存背后承载的是市民的回忆。

未作为法定保护对象的金威啤酒厂被拆除的命运被更改,在政府、学界、业界专家的呼吁和积极推动下得以部分保留,改造为第九届深港城市建筑双城双年展的主展场,让凝聚了深圳市民的共同记忆的场景在未来承担更多的文化活动。

金威啤酒厂建于1990年,金威啤酒作为深圳本土著名品牌,被认为凝聚着深圳城市发展的时代记忆。2012年,出于发展需求,金威啤酒厂旧改被纳入2012年拆除重建类城市更新计划,预计全部拆除。2022年,金威啤酒厂更新为第九届深港城市建筑双城双年展的主展场。

对于社会网络保留较好的地方,公共领域的营造有助于维系群体关系。位于北京的“充满欢声笑语的院子”由更新回迁小区内停车空地改造而成,设计师与居民共同设计,为居民保留了“二次创作”的空间,小院成为社区居民日常交往与活动的“舞台”,增强了社群的归属感。

北京小院形成复合的社区空间,上层为活动平台,设置滑梯、大台阶等设施,创造儿童友好的活动场所。底层灰空间居民自发补充桌椅,在此聚会交谈。走道进行无障碍设计。小院建成后,居民对他们喜爱的公共空间当成家一般布置,不断添置装饰,发挥创造力,共同营造更有文化归属感的公共空间。

城市更新在重构历史场景的同时,也在重新塑造和定义未来的城市精神的场所。

通过城市更新项目可以输出社会公共价值观,塑造更有品质更有包容度的的城市空间与社会生活,为构建一个更多元的城市活动场景而努力。

在城市更新过程中,常见的社会影响集中于个人层面,例如住房、就业、教育问题等。

深耕在更新公司的罗韦说:“既往的更新中对于社会影响也有所考虑,比如说,除了保障权利主体的利益不受损外,部分开发商会对城市更新过程中受影响的租户赔偿停工停产损失补偿费,以免缺失话语权的租户成为城市更新的‘直接受害人’。”

谈到未来城市更新政策是否会彰显社会层面的影响时,伍清认为,“深圳城市更新政策具有持续优化的特征,我们希望可以积极引导新的优化方向,社会影响在未来也可能从实践积累中融进新政策里。”

国外先进城市将SIA评估框架体系融入城市更新规划过程。社会影响评估可以在城市更新前期预判可能发生的社会风险,评估社会影响内容和影响范围,最终导向具体的解决措施。

比如,为受影响严重的群体提出短期缓解策略,或将社会影响评估结果辅助深化更新规划建议等。

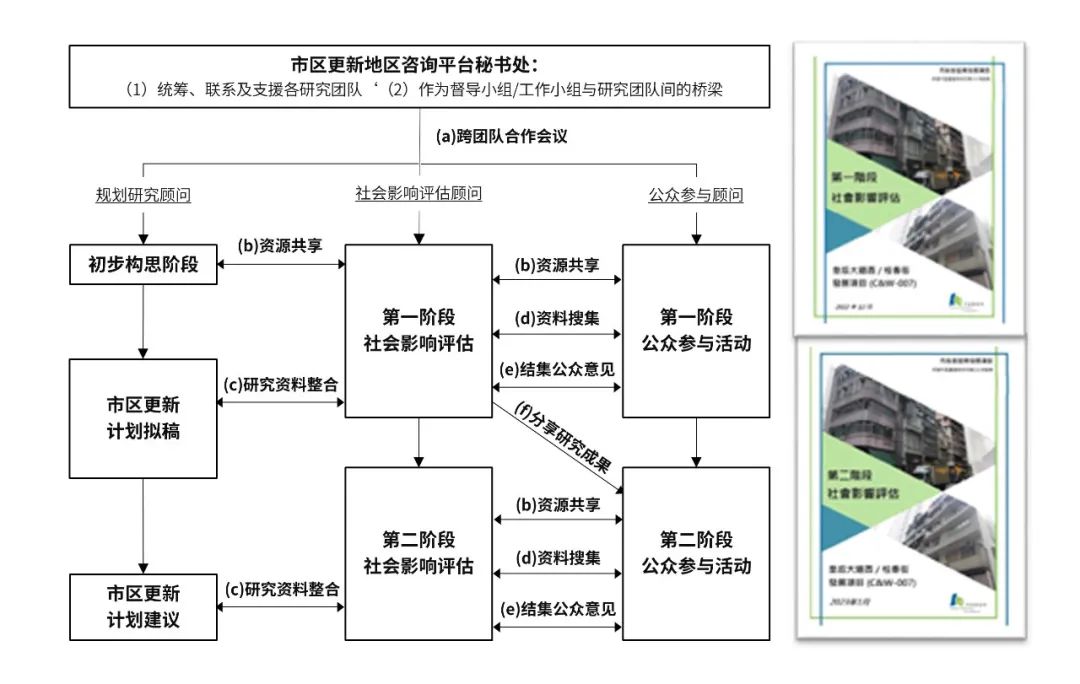

香港将社会影响评估纳入市区更新的必备操作程序,共需进行两次社会影响评估,收集居民诉求意见,剖析对民生的影响,对受影响的租户、业主、租客、少数族裔、弱势群体予以纾困措施。

图为香港社会影响评估流程与社会影响报告。在政府宪报公布重建项目之前的计划阶段,市重建局将进行第一阶段社会影响评估,判断项目实施的可行性。在政府宪报公布建议后,进行第二阶段社会影响评估,为受影响人群拟定后续纾困建议。比如,对受影响的业主、租客进行补偿、安置、特惠金发放等。租客有单独特殊体恤援助计划,对受影响的弱势群体提供帮助,维持社区网络,协助举办居民重聚活动。(图源:香港市区重建局)

英国伦敦充分发挥第三方组织的作用,通过搭建公众参与平台,鼓励社区居民积极参与规划过程,可自定视角开展社会影响评估,主要关注社会基础设施、遗产和文化、社区发展等议题。

伦敦第一阶段社会影响评估体系,强调公众参与过程。(图源:伦敦大区规划办公室)

受访的城市规划学者赵齐认为,深圳更新进行社会影响评估研究很有必要:“伦敦和香港的社会影响评估(SIA)实例可为深圳城市更新社会效益提供重要参考。”

本文的笔者《深圳城市更新规划社会影响评估体系构建及应用研究》课题组提出,未来可将社会影响评估纳入城市更新流程,搭建共商平台。

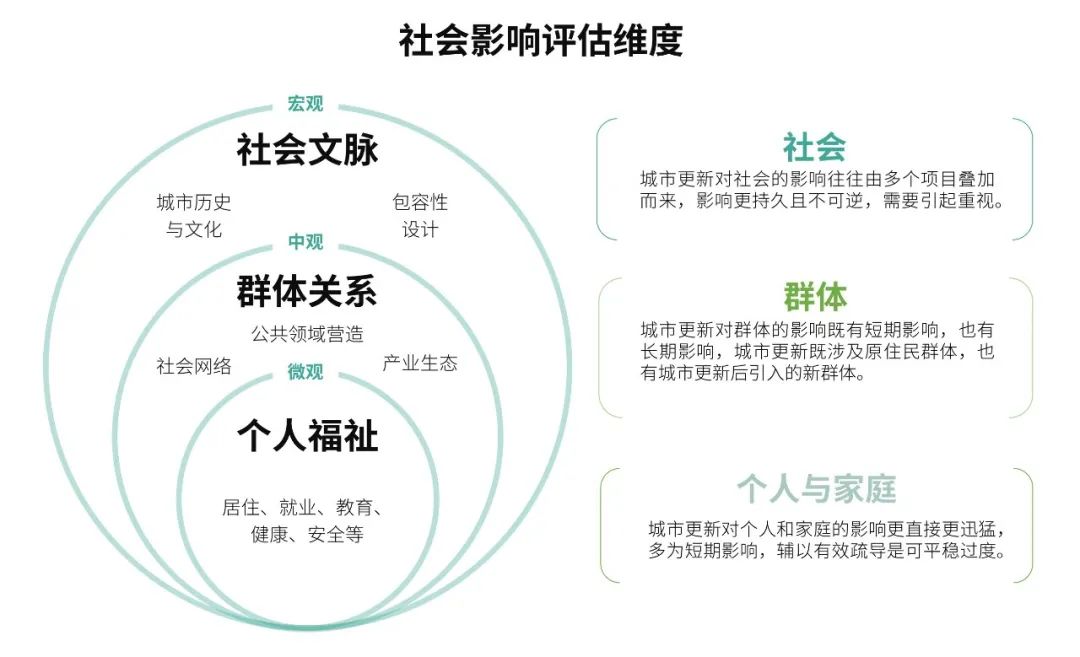

基于课题研究,认为可构建微观、中观、宏观的梯度体系,从个人福祉-社群关系-社会文脉三大维度进行探讨。

目前,国内对社会影响评估的定义研究多集中在理论研究层面,针对深圳市城市更新缺乏社会效益的相关评估路径未成熟,在规划设计和管理制度的建设还亟待完善。适合深圳的社会影响评估将为城市更新的可持续发展提供新视角。

深圳城市更新社会影响评估维度探索:

—城市更新对更新单元内个人和家庭的影响集中于居住、就业、教育、健康和安全五方面。城市更新对个人和家庭的影响更直接更迅猛,辅以有效疏导,可协助平稳过渡短期影响。

—在群体关系方面,城市更新对人际关系层面引起的变化主要影响集中于社会网络、公共领域和产业生态三方面。值得注意的是,城市更新既涉及原住民群体,也包括后引入的新群体。

—城市更新对城市社会文脉的影响往往由多个项目叠加而来,影响更为持久且不可逆,需要引起重视。集中于城市历史与文化与包容性设计两方面。

说明 丨 本文根据《城市更新社会影响评估》课题项目组稿,文内出现采访者姓名皆为化名

组稿 丨 洪涛、周彦吕、曹海芳、吴秋霖

· 欢迎关注 ·

编辑

丨

何瑜

校审

丨

李晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):城市更新的社会面,与其中的 “人”

规划问道

规划问道