城镇化进程中不同城市区域发展分化造成部分中小城市出现人口净流出和经济衰退等收缩表征,探索收缩型中小城市的空间形态调整和空间优化策略成为当前中国高质量发展阶段的重要课题。针对日本圈层收缩型城市青森市和星状收缩型城市富山市所推动的紧凑型城市空间重构和规划策略进行分析研究,为将来抑或延续日本类似发展轨迹的中国收缩型中小城市国土空间规划的调整方向和优化策略提出有益启示:(1)激发城市中心城区活力再生,将其打造成为多样化高级化城市功能高密度集聚整合的活力中枢;(2)通过城市环线遏制城区无序蔓延,推动城市空间内涵提升式的高质量发展;(3)通过公共交通引导城市收缩规划,建构“节点化+网络化”的紧凑型国土空间结构。

1.日本收缩型中小城市的成因与界定

1.1.1 少子老龄化

日本自2008年全国人口达到峰值之后总人口出生率每年以0.01%的速率持续下滑。同时,2007年日本65岁以上人口数超过总人口的21%,成为世界上最先进入深度老龄化社会的国家。日趋严峻的人口老龄化导致劳动力缺口扩大和人口结构趋于老化,引发劳动生产率增速趋缓、社会创新能力减弱、国内消费市场萎缩、内需不足等问题,医疗保健和养老金等社会福利成本也在不断升高,使中小城市政府面临着巨大的社会保障负担和财政压力。

1.1.2 地方经济衰退

日本中小城市尤其是资源型城市的收缩问题更加突出。中小城市在生产性、收入水平、消费活动等各个方面都与大城市存在较大差距,年轻人不断流向大都市圈导致劳动年龄人口严重不足的问题日益凸显。

1.1.3 市中心空洞化

大多数中小城市的市中心衰退破坏了集聚经济的形成效果,并且地价下降和经济活动的停滞引发地方税源萎缩,遏制公共服务水平的提升,导致青少年外流等负面现象交织出现。

目前各国学术界对于收缩城市的定义尚无统一定论,但绝大多数学者都将人口外流作为判定收缩城市的重要标准。与西方国家不尽相同的是,日本持续的人口少子老龄化与经济高速增长时期城市开发所累积的环境问题,成为日本地方中小城市产生收缩的最直接诱因。从收缩特性来看,日本收缩型中小城市具有人口减少与以中心城区空洞化为主要表征的经济衰退等普遍化特征,而经济衰退是人口减少这一主导性表征产生后衍生的产物。

2.日本收缩型中小城市的紧凑城市规划

2.1.1 圈层收缩特征及影响

青森市是日本本州岛最北部的县厅所在地,城区沿东西方向伸展开来,沿着青森港形成月牙形态的平原地带。自20世纪70年代开始,城市低密度蔓延问题日益凸显,许多大型购物中心和住区开发建设在郊区纷纷兴起,导致中心城区经济增长开始减档降速,进而导致市中心空洞化的出现,表现出以郊区化蔓延和市中心经济衰退为主要表征的圈层收缩模式。

在圈层收缩、核家族①化和少子老龄化的叠加影响下,城市人口总量自2000年达到峰值后持续减少,人均行政服务成本持续上升,散置各处的城市基础设施投入产出效益相对较低,而且由于地处日本特别积雪地区,庞大的冬季除雪费用给政府财政带来沉重负担。

2.1.2 应对圈层收缩的紧凑城市规划

(1)推进市中心复兴的单中心集中型紧凑城市规划时期(1999—2014年)

青森市在1999年城市总体规划中确立以扇形空间形态发展的愿景目标,积极推动以紧凑城市为基本理念的单核集中型城市空间结构规划建设,政策目标上表现出引导大规模商业设施和郊区居民迁入内城区的双重特征。

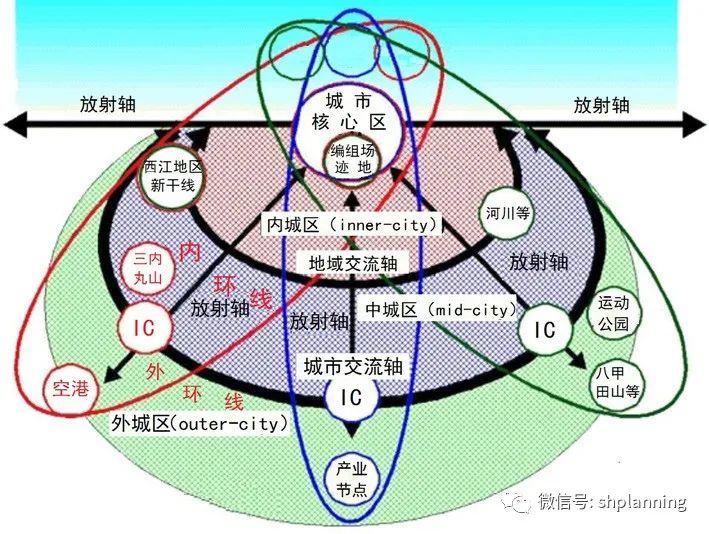

土地利用规划方面,整体上构建“内城区+中城区+外城区”3层次分区的城市用地格局,通过明确的空间增长边界和严格的土地用途管制遏制城区圈层的无序蔓延,准确定位城市分区规模和总规模,根据各圈层地区特性进行城市结构优化和空间治理。内城区是重点推进城市活力再生的紧凑城市建设区域,强化商业、居住和医疗等多样化城市功能的集聚整合,通过内环线划定内城区的增长边界;中城区是内城区和外城区之间的过渡区域,根据住房需求建设公寓住房和市营住宅,将中城区和外城区之间的外环线设定为空间增长边界,用以抑制外城区的开发建设和无序蔓延;外城区是外环线外侧区域,强调自然生态和农耕环境的保护,属于原则上禁止开发区域。

青森市未来城市空间结构的构想图

来源:都市整备部都市政策科. 青森市城市总体规划,1999。

道路交通规划方面,积极构建公共交通导向型城市空间结构,最大化激活准时性较强的铁路和适合客流量少的公交巴士。在城区范围内构建“环状+放射”型道路框架,其中“环状”指的是内城区和中城区之间的内环线以及中城区和外城区之间的外环线;“放射”指在横穿内城区东西向的公共交通干线上主要站点与中城区的公交站点之间布置放射状交通干线,借以强化内城区外部人口到达内城区的交通便利性,以及人流、物流和信息流的移动效率,维持和激发市中心的经济活力和高质量发展动力。

(2)应对人口减少的多节点网络化紧凑城市规划时期(2014年至今)

2014年《城市再生特别措施法》的修订为规划政策转换迎来新的契机,青森市借此于2018年制定发布选址优化规划,推动城市再生所依托的城市建设方针由单中心集中型紧凑城市向多节点网络型紧凑城市转变。

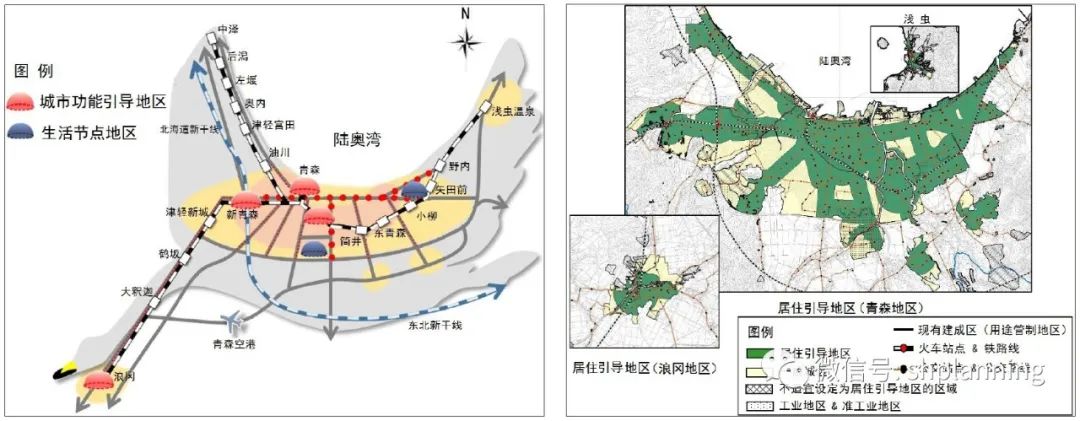

土地利用方面,青森市以“紧凑化+网络化的城市建设”为基本理念,为提高城市服务效率营建多个紧凑型城市节点,通过公共交通网络将各个城市节点有机连接,在激活城区各地区特性的同时,在选址优化规划中设定4个城市功能引导地区、2个生活节点地区和若干居住引导地区,引导医疗、商业和居住等城市功能向这些地区内部集聚,提高市民生活便利服务的均衡水平。其中,城市功能引导地区是引导青森市发展的城市节点,具有公共交通便利性较强、医疗和商业等城市功能集聚度较高的特点;生活节点地区是医疗和商业等现有城市功能集聚的地区;居住引导地区设定在公共交通沿线、铁路站点800 m和每日往返30班次以上的巴士路线站点300 m的步行圈区域。

青森市选址优化规划中的功能引导地区(左)和居住引导地区(右)

来源:青森市. 青森市新综合规划基本构想(2011—2020年),2010。

道路交通方面,充分活用T型骨格公交路线和放射状公交路线。通过这些公共交通轴线将城市功能引导地区、生活节点地区和居住引导地区有机串联起来,引导市民靠近公共交通线路居住,同时还在中城区和外城区村落之间布置公交循环线路,满足居民日常生活出行需求。

对于青森市这样市区蔓延、人口减少和少子老龄化并存的圈层收缩型中小城市而言,通过单核集中型紧凑城市建设来推动城市再生并非最佳选择,而应推动引导人口和城市功能向市中心和特定节点地区集聚的多节点网络型紧凑城市建设转变,或许应对圈层收缩和促进城市再生会更具效果。

2.2.1 星状收缩模式及影响

现在的富山市是由7个市町村合并而成。在市町村合并和宽松土地用途管制的影响下,市辖区规模扩大了6倍,成为日本全国人口密度最低的县政府驻地城市,整体上形成一个“中心城区+多组团”的空间格局。同时,市中心还经历着严重的经济衰退,表现出以市中心经济衰退和多个町村空间扩张为表征的星状收缩模式。

伴随着低出生率和老龄化问题的加剧,作为公共交通服务主体的老年人群比例激增,为老年人提供便利的公共交通出行成为重要课题。然而,富山市机动车保有率高居全国第二位,公共交通出行比例持续下降,特别是居住密度低下的郊区,维持公共交通服务更是举步维艰。

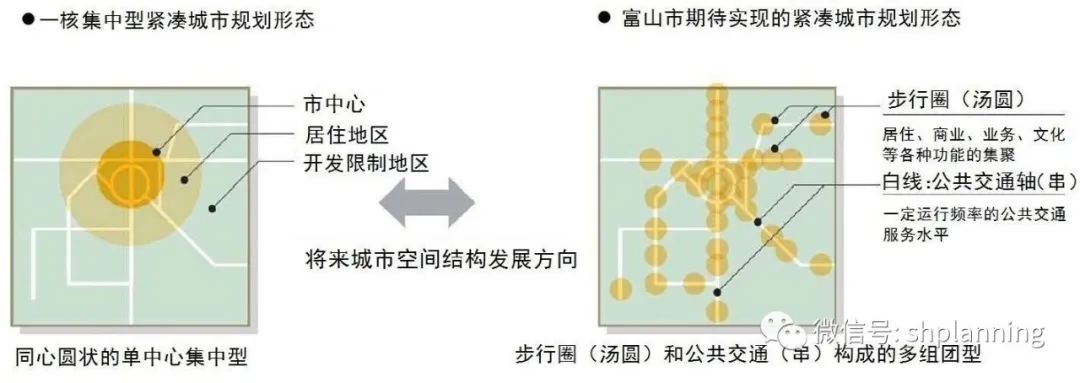

2.2.2 应对星状收缩的紧凑城市规划

富山市采取压缩城市规模的主动收缩规划思路,充分利用自身较为丰富的铁路网络资源,沿着公共交通廊道所形成的核心地带强化城市功能的集聚,提出将TOD开发概念进行模式化阐释的“汤圆与串”的目标城市空间构想,推动“紧凑型城市发展和公共交通轴”的未来城市空间构想,谋求多节点网络化紧凑型城市空间结构的形成。

富山市“汤圆和串”型城市空间构想

来源:富山市. 富山市立地适正化計画,2017。

土地利用规划方面,将市域划分为14个市域生活圈,将市域生活圈的火车站和公交站的步行圈设定为地域生活节点(汤圆),并从中选定公共交通轴线上火车站和公交站的步行圈作为城市功能引导地区和居住促进地区,持续引导城市功能向中心城区、地域生活节点及公共交通廊道(串)沿线集聚整合,确保满足居住和日常生活功能的需求。

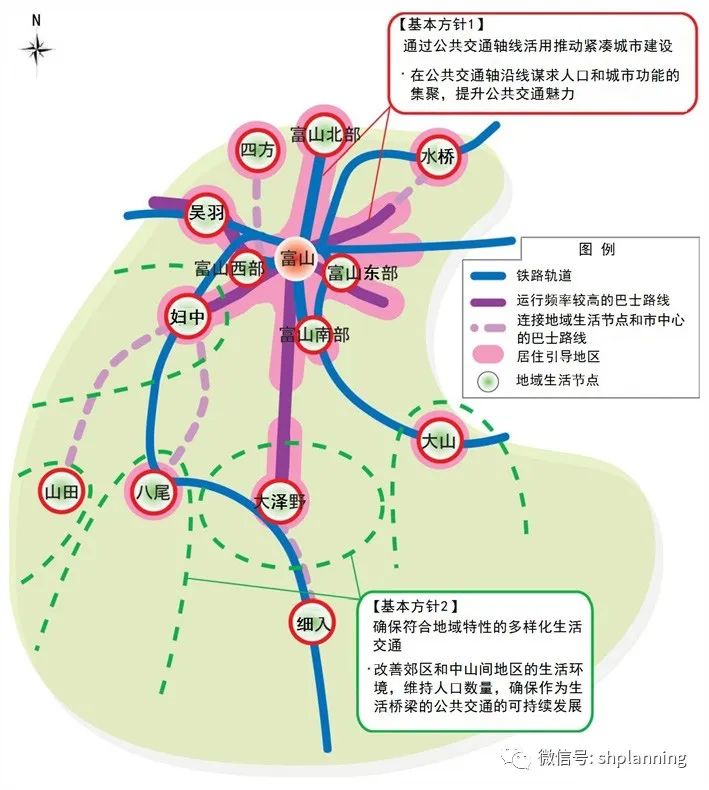

道路交通规划方面,虽然全市人口减少的趋势无法遏制,但可以通过扩大中心城区和地域生活节点的公共交通便利地区范围、提高这些地区居住密度的方法来抑制城市衰退。为使市民能够便捷地乘坐公共交通前往中心城区购物,在中心城区和地域生活节点之间、各个地域生活节点之间布置公共交通轴线,使中心城区以外的居民也能方便利用多样化的城市功能设施,通过路面电车和快速公交的网络化以及补助奖励制度引导人口的渐进性集聚。公共交通网络的形成使中心城区和地域生活节点之间的人流量得到保障,许多大型购物中心开始由郊区迁入中心城区,中心城区和地域生活节点的主要商铺迁入量呈现回暖趋势。

符合地域特性的公共交通活性化基本方针

来源:富山市. 富山市地域公共交通综合连接计划,2011。

3.对我国收缩型中小城市的启示

无论是圈层收缩还是星状收缩,中心城区衰退问题都是收缩应对策略中的首要课题。收缩型中小城市首先要树立将中心城区作为城市高质量发展的“聚宝盆”和“火车头”的思维意识,引导和强化多样化的高等级城市功能向中心城区集聚整合,提高中心城区的服务层次性和需求丰富性,重视火车站和汽车站等交通节点中心广场周边的规划设计,开发建设地标性复合建筑和步行商业街;其次,提高中心城区的公共交通便利性,构建串联中心城区和地域生活节点的公共交通轴线,强化中心城区和地域生活节点之间的人口流动和信息交流;最后,通过多样化住宅建设或补助支援方式引导不同阶层市民迁入中心城区,从而将中心城区打造成为多样化的高等级城市功能高密度集聚整合的活力中枢。

通过内环线和外环线分别界定中心城区和城区的空间增长边界,杜绝城市土地“摊大饼”的粗放外延式开发模式,做到“地尽其用”,避免人口减少与城区扩张的悖论现象造成土地资源的空间错配。同时,还要积极合理设定地方政府的政绩考核标准,摒弃以土地开发规模扩大作为高政绩的数量导向型错误思路,推动城市空间内涵提升式发展的质量导向型发展方向,全面提升城市土地的利用效率和实现高质量发展。

收缩型中小城市应将各级城市中心以及火车站点、公交站点等重要公共交通节点的步行圈设定为城市功能集聚区,根据功能集聚区的等级层次和区位特性,引导医疗、商业及居住等多样化城市功能向不同功能集聚区进行高密度集聚整合,从而强化城市功能集聚所产生的“密度经济”效应,提高日常生活的便利性和服务设施的投入产出效率,打造促进收缩城市实现复兴和高质量发展的新增长点。同时,通过轻轨线路或公交快车线路等公共交通轴线将中心城区(各级城市中心,公共交通节点)、郊区居住区和重点镇有机连接起来,而且还要将开发建设重点向公共交通廊道沿线集中倾斜,通过公共交通引导收缩城市实现整体性空间形态调控,借助“紧凑节点化”战略和“公交网络化”战略推动“节点化+网络化”紧凑型市级国土空间结构的形成和优化。

注释:① 核家族指仅由夫妻两人,或者由单亲和未婚子女所构成的家庭。

文章作者:栾志理、康建军,聊城大学地理与环境学院

文章来源:上海城市规划杂志

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):日本收缩型中小城市的规划应对与空间优化研究

规划问道

规划问道