海岸带地区是人类与海洋互动最密切的区域,同时也是产业和资源富集高效利用区,以及海洋灾害波及最频繁和严重的区域。我国海岸线总长度达3.2万多公里,大陆岸线1.8万多公里,地形地貌、能源、生态系统复杂多样。改革开放以来,我国海岸带地区经济社会发展迅速,但规模扩展为主的增长模式和粗放低效的资源开发导致海岸带地区的生态环境受损,安全风险隐患增加。

2019年《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》将“坚持陆海统筹”摆在首要位置,明确建立包括海洋在内的“多规合一”体系,并通过海岸带专项规划对海洋国土空间规划作出专门安排,体现了“统一行使所有空间用途管制和生态修复职责”下国土空间管理的新框架新思路,是海洋生态文明理念下海岸空间保护和利用的重要里程碑。

在海洋生态文明理念下,《海岸空间——规划、修复、景观设计》一书从规划和景观设计的需求角度,梳理了海岸空间规划与景观设计的相关概念和理性技术,总结了海岸空间利用的国际经验,探索了“陆海统筹”规划的经验和发展趋势,有望为海岸空间的利用和保护,海洋环境保护和生态修复提供有益参考。

经作者及出版社授权,本号从7月25日开始陆续推送该书的部分内容。感谢本书作者杨波教授特地为本系列撰写导读。

系列文章

07 海平面上升对海岸空间的影响

08 海岸沙丘与基础设施景观——荷兰卡特韦克海岸沙丘

09 中新天津生态城南堤滨海步道湿地公园

在城市化的背景下,旧有基础设施由于功能更迭或区位的变化,逐渐丧失其原始功能,它们的存在历史被忽视甚至变成城市的“障碍物”或“现代城市生活的隔离”,与之关联的空间也逐渐演变成了消极空间。城市的个性和历史在不同类型空间的记忆和渐进积淀中形成,每个建筑和场所空间都会经历年轻到衰老的过程。或者说,没有几十年的历史积累,就没有百年甚至几百年的历史遗产。实际上,正是点滴的城市基础设施的足迹,才累积成为城市发展的历史和空间记忆。对应于城市和乡村历史建筑,历史建筑是指经不同级别的人民政府确定公布的,具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。它们是城市发展演变历程中留存下来的重要历史载体。我们将以近、现代工程方式和工艺建设的,包括海事(岸堤、港口设施)、运输(铁路、高架、隧道)、水利(库渠、堰坝)、能源(矿坑、塔架)等在内的近、现代工程基础设施,定义为“新遗产”。这些基础设施的历史并不悠久,但近几十年的快速城市化进程使它们失去了其原始功能价值。作为城市空间的历史记忆和符号性,此类基础设施具有其特色和特殊性,因而更新后具有保护记忆性的意义。在此认知角度下,规划设计工作者有责任和义务通过恰当的设计手段保留并转化其特有的价值,标识城市文脉的沿革,形成空间文化资源积累(图1)。

图1 哥本哈根港口结构物更新改造建筑

1 “海岸新遗产”概念的提出和定义

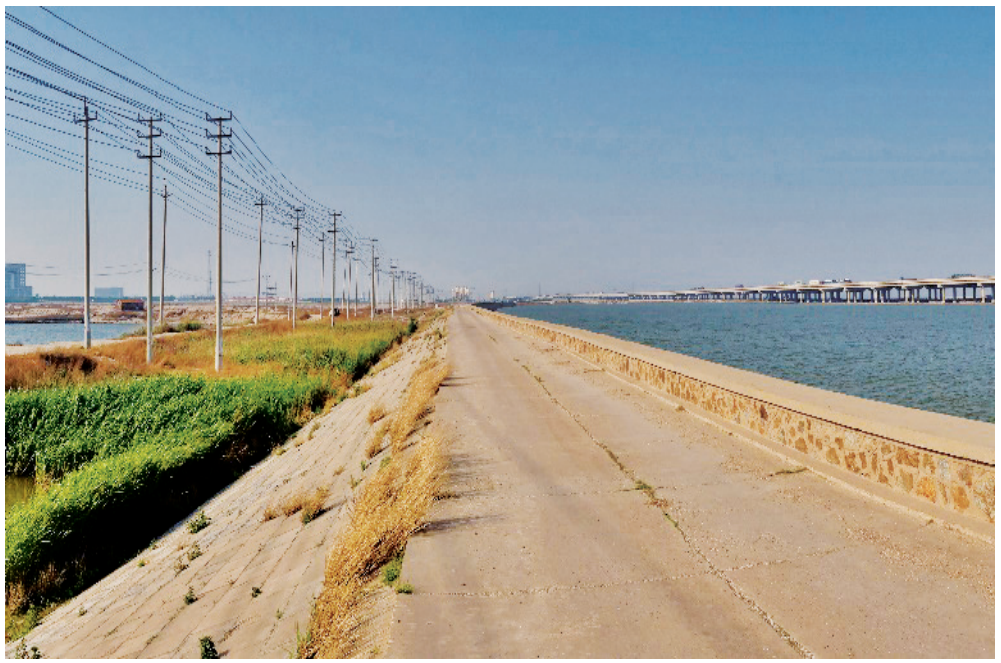

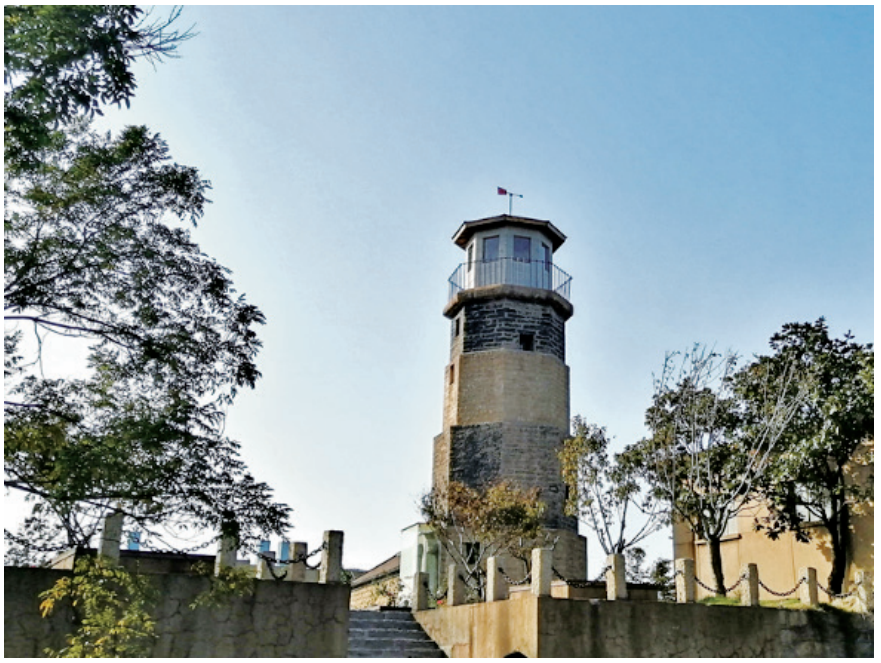

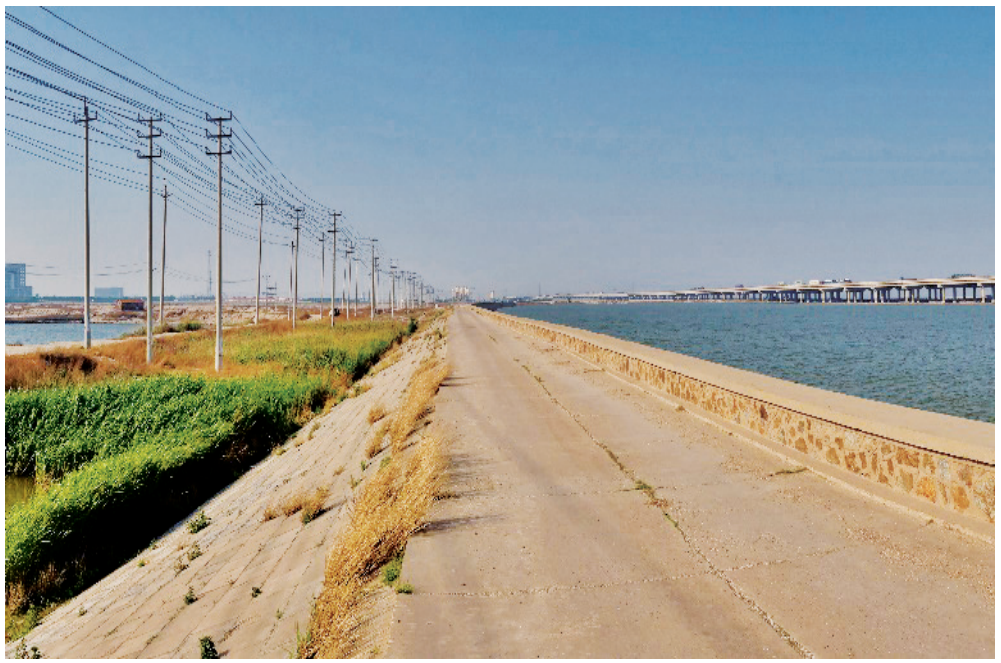

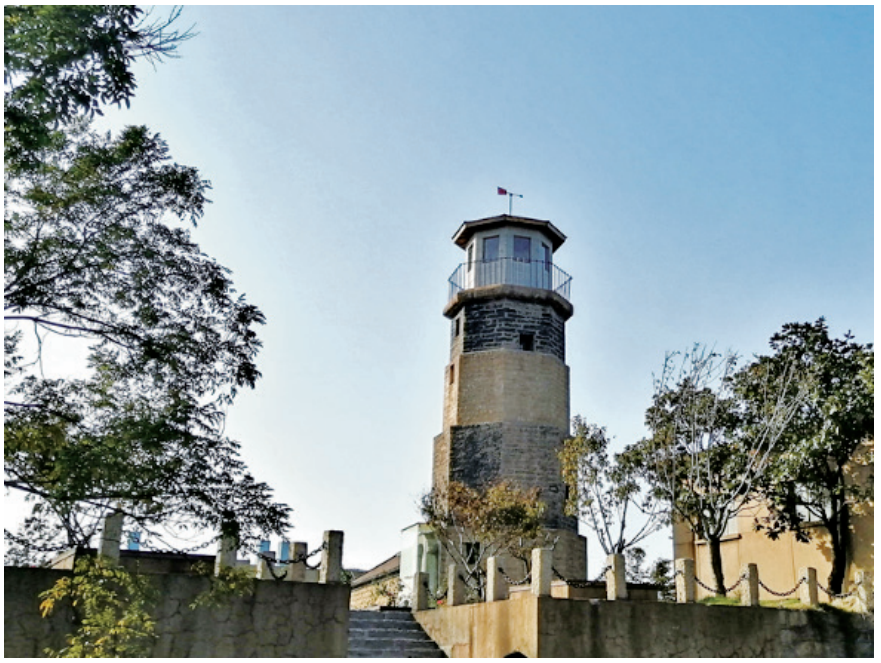

在海岸地区的空间规划和功能转型中,这一类新遗产的特色更加明确突出,我们称之为“海岸新遗产”——海岸新遗产指顺应海岸的地形、地貌,并依托海洋海岸作为空间载体的海岸工程以及沿海工业建筑和港口设施、修造船设施。海岸新遗产具有特殊的区位和特色的建构筑物形式,对于其所在城市的历史具有标志性,对于市民的历史记忆构成深刻印象,是一种特殊类型场所记忆。这类海岸遗产区别于成片的区域性更新改造,以点状、线性或局部范围的组团为特征,由具有一定特色的建构筑物构成。它们通过近现代工艺和施工方式建造,曾经在不同的产业领域发挥其历史功能价值,在空间区位上有标志性(譬如天津中新生态城的老海堤,标识了1970年代到21世纪初天津海岸的边界),造型上具有特殊的意义(譬如特殊的栈桥结构、港口的灯塔吊机、船厂的船坞、粮食码头的筒仓等代表了现代港口兴起城市的产业属性和建设年代)和地标性及不可移动性(图2,图3)。随着产业的转型或地区的空间功能更新,此类空间失去了其核心功能,但是其在记录当时当地的空间和时间坐标以及人们的记忆中依然留有强烈的印象。

图2 天津中新生态城老海堤

图3 日照港灯塔

“海岸新遗产”是一个历史阶段的海洋文化的物化或物理载体,是海洋文化前进的脚印,是人类与海洋博弈共处的物质空间遗产,是滨海城市和海岸带空间演化的年轮和标志。由于海岸建筑和场所的独有特点,应区别于一般历史建筑的保护利用方式,在保持海岸新遗产建筑的外观、风貌等特征基础上,合理利用、丰富业态、活化功能、实现保护与利用的统一,充分发挥其海洋文化展示和海洋文化传承价值。

基于对“海岸新遗产”的定义,笔者认为其更新保护方向并不是作为“标本”陈列,而是以物质文化空间更新的方式对设计进行重组,赋予它新的功能,使其以活态和新的结构型式存在,成为城市中新的共享空间。通过对新遗产中的功能结构、特殊工艺(材料、技法)、文化意义(时间属性、事件、城市历程)等不同方面的保留与转化,改善与之关联的公共空间质量,唤醒城市记忆,提供直接而便利的人文接触机会,重新诠释新遗产与现代社会服务之间的联系。

(1)功能结构。功能结构主要指既有工程设施的基础载体,包括防护功能、服务功能、生产功能。例如海陆交界边缘的海防堤、城市中的高架铁路、矿坑堰坝,这些新遗产的功能结构是人类活动发展过程中的“足迹”。“立新”并不必须“破旧”,在这个框架和平台上,通过结构的保留,功能的更新,一种全新的参与关怀可以在此交集,形成现代城市与历史和时间的对话。

(2)特殊工艺。特殊工艺常常伴随着生产力的发展水平,在特有时期和环境下呈现的,包括材质材料、技艺工法等。例如不同年代惯用的出产材料、排布肌理、色彩属性,即便在同一时期下,不同地域也有相异的工法特征。这些在新遗产中独具当时特点的工艺元素,就像可以抚摸的时间坐标与地理信息。通过对有价值特殊工艺择优进行展示与利用,使场景不再单纯为“景”,而是成为具备历史情愫与城市辨识度的纽带。例如我们注意到天津海岸的老防潮堤是由人工砌筑的浆砌块石护面结构,这类工艺在近年中国近海岸的防潮堤建设中基本已经消失。

(3)文化意义。文化意义作为新遗产共性之中的个性,反映城市历程中不同方面的特殊节点。例如象征着一段发展变革,或是某些重要事件的标志。通过新遗产中文化意义集合的提取,形成今昔城市中展现过往的“户外文史博物馆”,为公众提供直接便利的引导,以及教育、追溯和思考的机会。

城市空间中,新遗产由于曾作为旧有基础设施的功能属性,往往占用区域较大地块或者延续较长距离。这就使它们在以往的市政景观规划中,分隔孤立了空间,形成了延续或围绕这些新遗产地块各自规划的现象,造成城市整体景观脉络的碎裂化。提出新遗产保护的思路方向,可有效改善城市空间被分隔的问题,以景观规划与城市设计结合为载体,依托这些新遗产可再利用的属性,构建成为融合绿色基础设施的线性或面性空间。根据新遗产的区位和其重要程度标识性,形成城市边界,主轴,网络与斑块的融合,释放公共空间活力。例如如下的思考方向和定位:

每一个因子都可能是影响城市的缩影。对于新遗产,只有在成为我们解决问题的依托载体和资源时才具备活化的条件。新遗产通过重新定义公共空间,在建立与现代城市新联系的同时,让旧有工程设施重焕光彩,也改变着人们对公共景观的传统认知感受。在新转化的公共空间中与周边的社区、商业共同扮演着积极的角色,从而带动综合性区域的振兴,成为生活、工作、商业以及经济可持续发展的有力催化剂。在提高城市公共空间整体价值的同时,对于场地本身,通过强化新遗产在规划中与自然、艺术和城市基础设施的融合,使其成为有温度、能参与的生态人性化场所。例如根据新遗产周边地块类型,城市轴线、区域风貌、公园与节点广场等,规划相应使用诉求与新遗产场地结合,包括自然怡人的环境,安全舒适的游线,交流展示的平台,文化场景的载体和城市便捷服务等多元角色功能,营建具有吸引力的共享使用空间,实现非停滞、非孤立、非固化的符合区域未来发展的公共景观价值。

“城市是一本打开的书,从中可以看到它的抱负”。新遗产是城市历史发展进程中突破了时间和空间的局限而遗留下来的部分,具有隐性和显性的人文社会价值,是对城市发展过程的追溯和记忆。隐性价值除了记录新遗发展过程中各类材料和工艺使用信息外,还在一定程度上反映了当时的历史文化及精神传承,是地域气质的记录。新遗产保持了时空跨度的痕迹,作为一个城市历史的叠加,以空间展现时间,找寻场所历史的物质存留,挖掘并重塑场所的潜在价值与精神,留住城市成长的记忆足迹,也慢慢凝聚新的生活场景和气息。显性价值体现在,新遗产的存在,使得景观规划不再仅仅是对于未来建设的回应,还有对场地旧时记忆的回顾,成为场地价值归属感与文化互动的公共空间。

梳理转化新遗产资源,将独具代表的场地内涵提取发扬,例如通过原貌展示(保留历史构筑),保护性观赏(复原部分场地与植物特色),文化元素表达(运用当时材料、工艺小品)以及活动组团本身的规划方式,使其成为整合重现历史遗迹,渗透文化要素,形成具有地域性和文化识别性的生活与旅游主线,实现这一区域的复兴,重新回到公众的生活之中,对于城市而言难能可贵。这些历史不只存在于博物馆和档案馆中,还保留在城市居民的记忆中。未来,新遗产将向往来的市民讲述自己的故事,对这片土地贡献敬意。

作者:杨波,博士,教授级高级工程师,AECOM天津公司董事总经理,天津大学兼职教授,天津理工大学特聘教授,曾兼任天津城市规划学会副理事长,中国海洋学会理事等社会学术职务

编辑 | 顾春雪

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):书刊导览 | 《海岸空间——规划、修复、景观设计》10【连载 · 终】

规划问道

规划问道