“

引入文化地理学的恋地情结理论审视乡愁内涵,以规范性解释框架来解析和重构乡愁,认为乡愁本质是一种恋地情结,承载乡愁则需要从“地方”视角重新理解城乡空间。结合苏州太湖新城二期的城市设计实践,提出需要忠于乡愁主题、重整乡愁基础、再现乡愁感知、共享乡愁经历,以理想环境的本土叙事、不同类别的“地方”整合、多感官体验、多元的情感汇聚等4个理论启示来回应恋地情结的分析性成果,探索“地方”视角的乡愁承载设计方法。

呼唤乡愁:实践的问题与难点

2013年12月在北京举行的中央城镇化工作会议提出,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁,这从价值取向上指明了我国城镇现代化的前进方向,在各类型城市建设计划中产生了广泛反响。

然而对于如何将乡愁落地,城乡规划和城市设计领域目前仍然缺乏规范性的理论指导,这在一定程度上限制了相关实践。“乡愁”概念既具有强烈的空间意向,又拥有丰富、松散、难以清晰描述的人文色彩和情感内涵。在人居环境相关学科领域中,难以从空间本体层次对乡愁所具有的自然与人文、传统与现代、本土与异域的辩证关系进行充分阐释,现代城市规划和城市设计技术方法难以构建乡愁的情感和记忆寄托。尤其是在我国,面对城市现代化建设的需要,规划的理论探索往往被迫让位于实践操作,于是更加难以兼顾乡愁的落地。规范性理论的缺位,使设计者既无法解构“乡愁”概念使其为己所用,也无法针对乡愁引入有效的规范化分析工具、建立相应的技术方法体系。

在此背景下,城乡规划和城市设计领域涌现出大量自发的乡愁实践,但这些实践存在一些问题。一是部分实践试图以“美化运动”创造一种新的城乡景观环境和秩序,或是对空间肌理、外部环境、建筑形态、公共空间等进行现代化的更新改造。这种实践将乡愁简单理解为乡土景观,将留住乡愁等同于美丽乡村建设或历史文化保护工程。如此,虽满足了人们的田园梦想,但往往忽视了文化教育、基础设施、公共服务等与当地民生紧密相关的内容,乡村或历史文化资源成为被消费的对象,其主体发展目标被遗忘。汪芳等认为,类似实践产生的城市记忆甚至可能是对乡愁的“伪造”。二是对外在城乡风貌要素进行守旧式的臆造和拼凑。这种实践认为乡愁之寄托是元素式、符号化的,即在城乡建设中,只要将特色化的景观元素和景观符号保留并强化,就可以留住乡愁。然而,物质环境要素并不能对乡愁的形成起决定性作用,景观和符号未必能唤起乡愁,而且城乡发展始终处于动态变化之中,元素和符号也无法持续存在。因此,汪芳、阮仪三等认为这种手法只能提供片段化、娱乐化、感官性的城乡记忆,停滞的局部空间没有能力可持续地承载乡愁。

乡愁究竟该如何维系和寄托?这一具有强烈主观性的情感,是否可以在城市设计中被有效干预或引导?针对这些问题,本文从理论层面重新思考和审视“乡愁”概念的本质内涵,探索融合了乡愁情感的城乡规划途径。

解析乡愁:恋地情结的引入

2.1 “乡愁”概念的起源及其叙事

从专用术语上看,17世纪一位瑞士医生首先使用了“Homesickness”(本意为“思家病”)一词,18世纪后英文中出现了“Nostalgia”(本意为“怀旧之痛”或“返乡之痛”),并被划归为医学范畴中的一种非健康状态,这些均被认为是“乡愁”概念的广义表述。在我国,乡愁从古至今都是游子无法绕开的情结。在古代,它表征为对安土重迁式的田园乌托邦的寻梦;在现代,它表征为对现代性边界和限度的反思。综合来看,“乡愁”概念是多种学科领域的理论、实践和话语体系的交汇:在景观设计中表现为对乡土景观及乡愁物态景观载体元素的分析;在建筑学中表现为对地域性建筑、场所精神的探讨;在旅游业中对乡愁的营造和消费已成为旅游业发展的重要动力,情感消费、怀旧之旅、乡村旅游等逐渐兴起;在影视作品中出现了对“原乡”问题的思考。正是这种复杂而宽泛的属性,导致乡愁在城乡建设的现实语境中难以通过空间规划或空间设计等以空间为本体的工作来充分阐释和展开。

2.2 恋地情结理论的引入

乡愁的内涵复杂而宽泛,其核心是人与环境产生的一种感觉、情绪。近半个世纪来,环境心理学、文化地理学等相关学科在这种人与环境之间产生的模糊而复杂的经验和情感研究方面取得了丰厚的成果,为乡愁的演绎提供了理论基础。

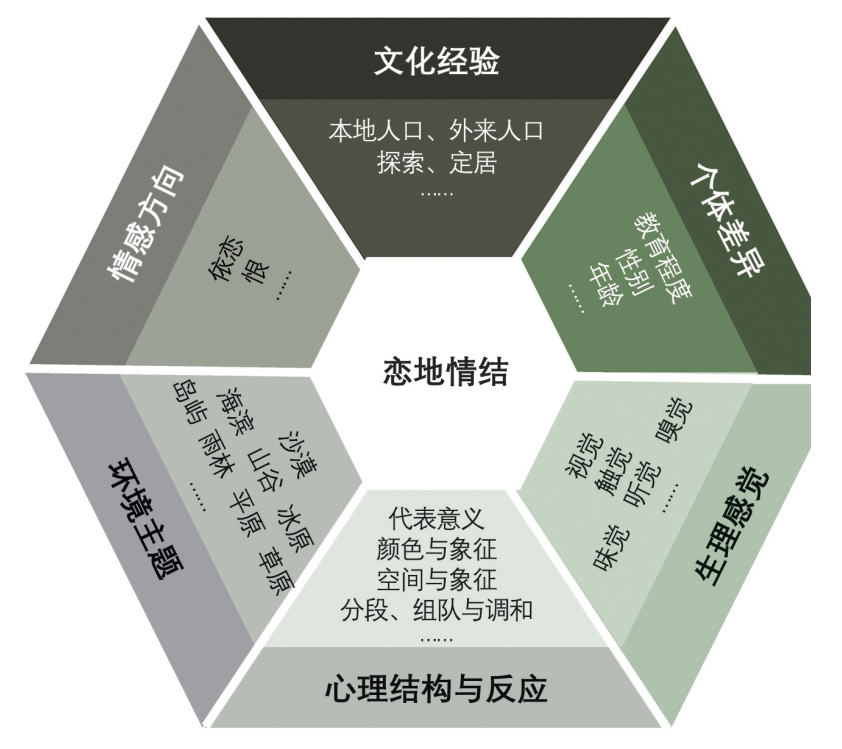

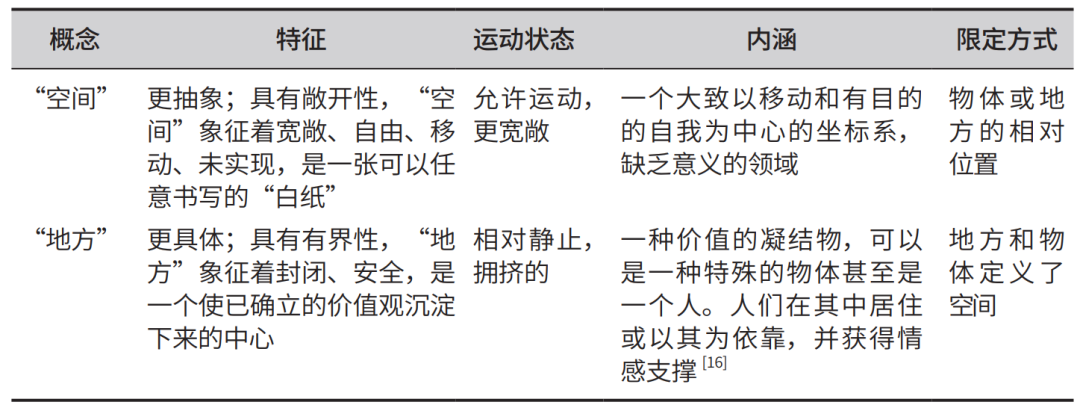

“恋地情结”一词由法国哲学家加斯东·巴什拉首创。1974年,人文地理学大师段义孚对此概念做了系统性阐述,提出恋地情结是广泛且有效定义人类对物质环境的所有情感的纽带,这种“情感纽带”也常被表述为“场所依恋”。在《恋地情结》一书中,段义孚运用“感知—态度+价值观—世界观”分析框架,重新解读了乡愁与自然环境、爱国主义、大都市、新城、农村等的关系,形成了对“地方”之情的量度框架(图1),解释和展示了不同文化、不同阶层的人对待自然、空间、地方、景观等地理现象的复杂经验。此后,关于“恋地”的研究多基于段义孚的理论展开。

图1 段义孚的“恋地情结”量度框架

2.3 以“地方”为中心的乡愁解释

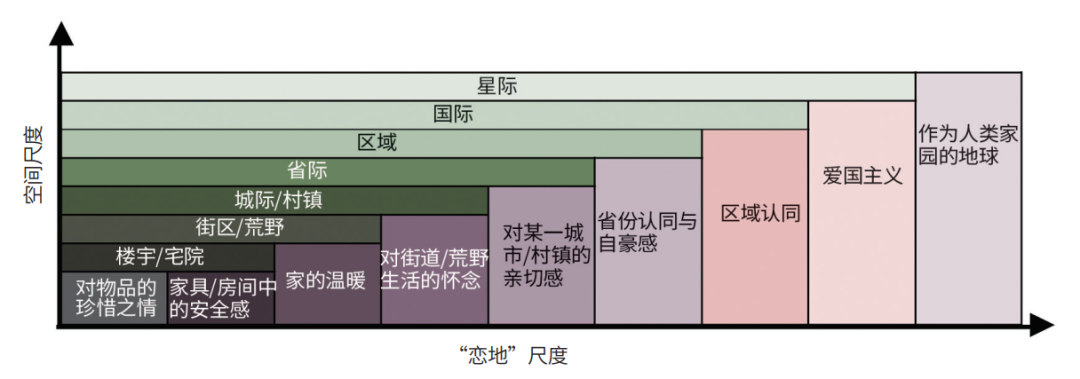

段义孚在《空间与地方:经验的视角》中进一步考察了人们以怎样的方式感知和思索空间,他使用经验分析法对“空间”和“地方”进行了全面的探讨,对人们如何形成对家、街区和国家的依恋之情提出了独到的见解。他认为“地方”拥有与“空间”完全不同但又相互交织的独特内涵,部分学者从人文地理学的视角辨析了“空间”和“地方”的概念(表1),提出“地方”是一种特殊的物体,表示的是一种对世界的态度,即价值的凝结物,它强调个人的经验而非空间科学的冰冷逻辑,它是被赋予名称、意义和价值的空间。换言之,人生活在“地方”之中,而非“空间”之中。如果对某一“空间”的人文意义没有产生特别的理解,人们很难描述一个特定的“空间”为什么是特别的,而一旦赋予其人文意义,“空间”就会成为一个特定的“地方”。“地方”是由人建构的、反映主体的客体,定义着人与空间之间具体的、经验的关系。

表1 经验视角下“空间”与“地方”的概念对比

恋地情结连接了人、地,建构了一个人与地方相互塑造的世界。国际地理学界普遍认为,段义孚的恋地情结理论是突破本学科范畴并能为其他学科的问题提供广泛解释能力的人文地理学理论。使用恋地情结的“地方”而非现代城市设计理论的“空间”概念,能发挥人文地理学对意向性与意义的世界的描述能力,能更加清晰地透视“乡愁”的对象,并促使人居环境与人文、历史、艺术等学科进行对话。例如,段义孚认为一个人对自己过时而陈旧的鞋子、陈旧的家具、破落的宅院等保有一种不舍的情感,这种情感实质上就是一种对“地方”的迷恋。这是一个普遍性、世界性而非个别化、地域性的现象。因此从“地方”视角来看,一个人的家或故乡,不仅是物质性的体现,还是一种象征、一种观念的中心、一个“由精神和物质构成的空间单位”。

可以说,以“地方”为核心,在多个尺度、多种知识层面上赋予城市和乡村一种情感关照及人文关怀,是恋地情结对城乡研究领域的最大贡献。“地方”视角衍生出的经验方法并不是新事物,但对我国城镇化的复杂现实而言,在“地方”视角上形成的分析方法和理论成果对“地方感”“地方性”“无根感”等研究仍具有参考价值。段义孚的恋地情结理论充分揭示了乡愁的本质,为唤起乡愁、记住乡愁提供了一个具有一定空间性、规范性的理论视角。

承载乡愁:恋地情结在城市设计中的演绎

以“地方”为核心的恋地情结具有强大的解释能力,但在具体的城市设计工作中,规划师却往往有意忽视这种经验的方法。段义孚曾委婉地批评,以现代主义为代表的精英视角的空间设计始终无法形成针对性的工作视角。这是因为以空间为本体的思维围绕一种假设的、“简化”的人类来进行人居环境的研究,并试图将他们的发现施加于真实世界。可以说,这种实践方式在被运用到与乡愁有关的规划和设计中时,必然是以“没有情感的人”为服务对象,无法摆脱“科学主义”的桎梏,容易使规划和设计的文本逻辑框架陷入自说自话、自欺欺人式的语汇体系。段义孚认为,要准确理解乡愁和进行乡愁的规划及设计实践,需要在人居环境设计过程中引入文化地理学研究方法,即根据建筑学对空间内涵的理解,将对城市的理解从“空间”转向“地方”、从纯粹的抽象客体组织转向客体组织与主体经验感知的结合,以主客体交互的方式来表达乡愁这种复杂情感。

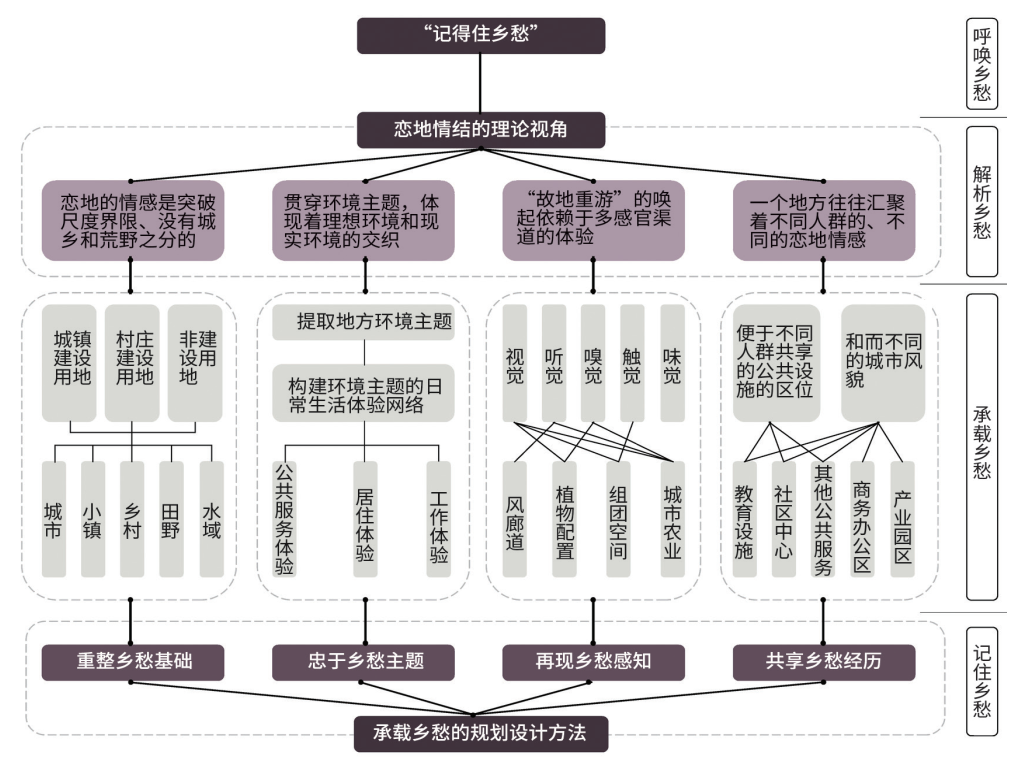

苏州太湖新城二期(以下简称“太湖新城”)位于苏州七子山下,临近东太湖,其特殊的文化背景、建设条件和历时性,为讨论故乡是由哪些要素构成的,如何维持或构建一个能够为人所感知的故乡,城市规划师力所能及的工作又是哪些等问题提供了极好的现实案例。本文运用段义孚的恋地情结理论,结合太湖新城的城市设计,探索乡愁承载的方法体系。见图2。

图2 太湖新城城市设计构建的承载乡愁的方法体系

3.1 忠于乡愁主题:理想环境的本土叙事

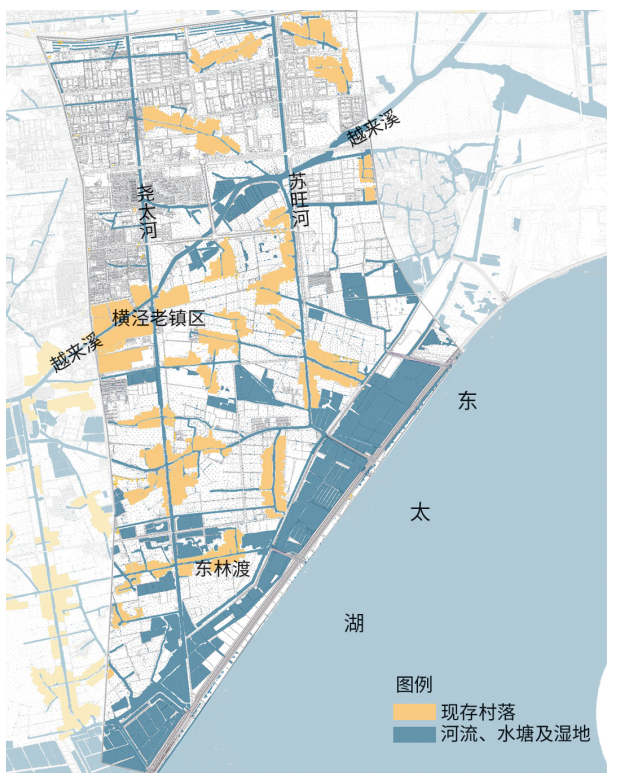

太湖新城内密集的水系为“留住乡愁”提供了有利的特色资源,但其又对规划设计产生了限制(图3)。针对类似问题,段义孚在论及环境与“恋地”时曾强调,人类在憧憬理想环境的同时又对不完美甚至恶劣的现实环境保持着忠诚。乡愁的承载,其实质就是在残缺的本土环境中对理想环境的叙事。

图3 太湖新城现状局部水网与村落

以往的苏州新城规划建设虽然在一定程度上尊重了原有水系,但是仍存在建设性破坏的风险。从恋地情结的视角来看,出现类似问题的原因是这种处理方式把水系网络当作一种有构型特点的“空间”而非有价值沉淀的“地方”。曾经,人们有着深切日常生活体验的河流、池塘、湿地等看似已经“残缺”的环境均被视为不符合现代城市的“非标准形态”,已经无法承载现代化的城市理想,只能被填平、修正为“标准”的河道,这虽在表面上维持了苏州“水陆双棋盘”的空间景观,但实质上却背离了本土现实。

恋地情结理论认为,“承载乡愁”的设计应从注重传统意义上的空间景观设计转向注重环境主题体验的生活空间网络设计。苏州的水系网络不但具有客观性的技术功能,而且水本身具有一种强烈的“地方性”,充满了人的生活记忆。基于此,太湖新城的设计停止了对各类“非标准”水面的填埋、侵占行为,挖掘基地内湖、河、湾、荡、漾、浜等形态的水面并加以利用,不仅将这些水面作为“小桥流水人家”物质景观,还将其作为本土环境主题的“体验核心”来构建当代苏州的环境主题网络(图4),在公共服务、居住、工作等多个生活空间中均强调人与水的互动。同时,设计在部分地段对水系与用地的相邻关系进行重构,打破建筑一律退让蓝线的空间模式,缩小或去除相应的蓝线退让和防护绿地宽度,加强人的活动与水的关系。

图4 太湖新城水环境主题网络

3.2 重整乡愁基础:不同类别的“地方”整合

太湖新城核心区面积为16.54 km2,在如此大的尺度上是否能够进行乡愁实践?恋地情结理论认为,对“地方”的感情是没有明显的尺度界限和空间限定的(图5),小到一把令人喜爱的扶手椅、一处宅院,大至一个城市、国家甚至人类赖以生存的整个地球都可以是“地方”。同时,“地方”也未必是人工建成区,它可以是一片荒野、一片竹林、一处水面等,即乡愁情感的载体具有多元性,故乡就是不同类别的“地方”的综合。这种属性不仅在理论上阐明了在较大空间尺度上进行整体的乡愁承载是可行的,还提醒了规划师和设计者,在“记得住乡愁”的价值指向下,需要重新对城市片区、乡村以及更宽广的自然背景区域进行价值评定。

图5 恋地情结的无界性

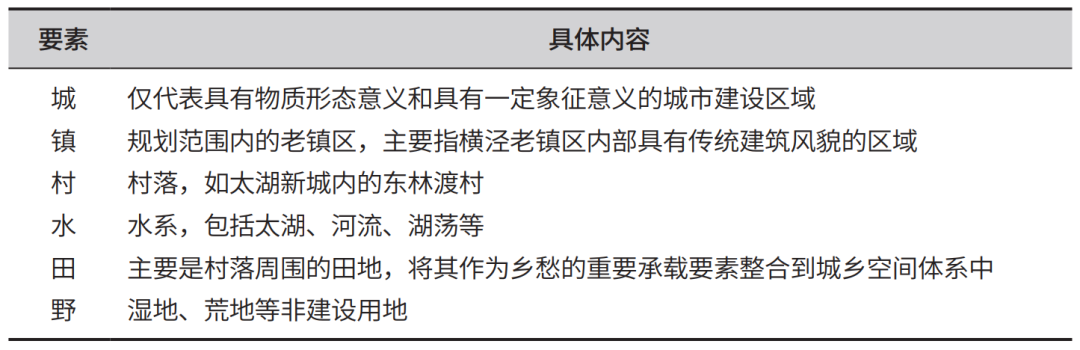

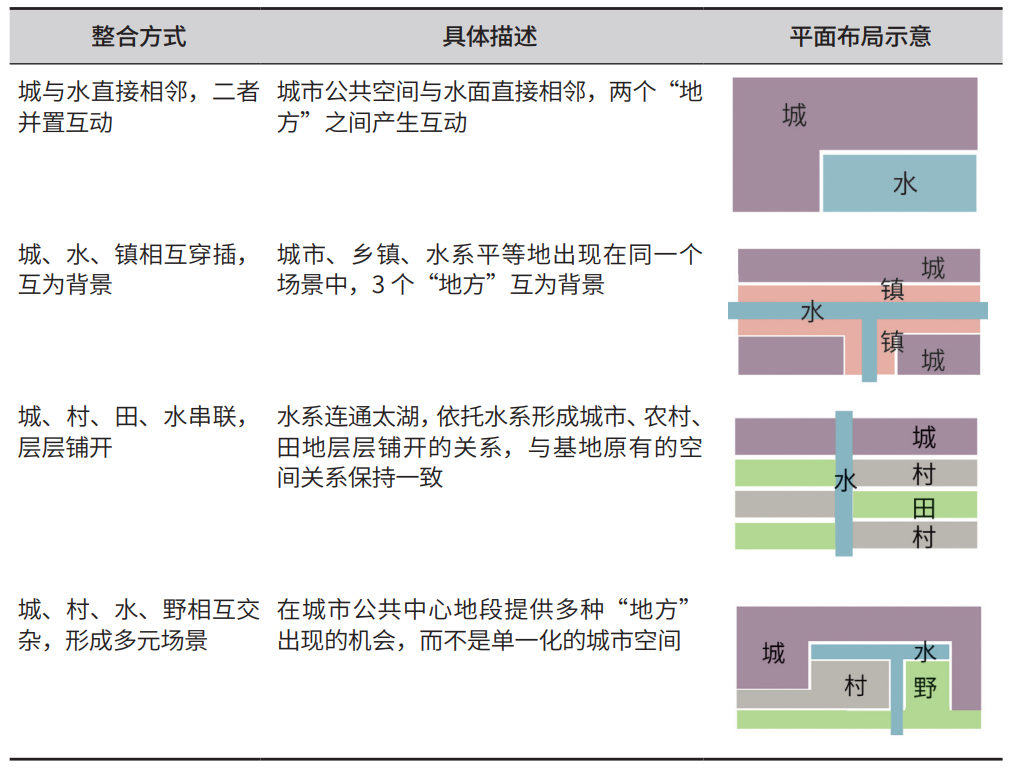

除了人工建成形态,太湖新城原有的自然环境要素,如水系、田地、湿地、荒野等都是乡愁所系的“地方”,均可成为承载乡愁的有价值的设计载体。基于此,太湖新城的城市设计梳理了6类“地方”——城、镇、村、水、田、野(表2),它们的情感价值不因容积率和建筑高度等技术指标的变化而变化。此外,设计整合形成了一个包括多种尺度和多种建成形态的新型乡愁承载区域,对该区域空间关系的组织突破了常规的城市设计手法,打破了区位和距离等固有技术标准的束缚,利用更自由、更充分的设计来避免大拆大建,从而保障多种尺度和多种建成形态的乡愁载体在太湖新城中的均衡分布。见表3。

表2 太湖新城城市设计的6类“地方”

表3 不同类别“地方”重新组合的方式

以“城、水、村、田”组合为例,基地南部的河湖、村落、田地斑块相互交织,原本面临拆除的乡村被重新组织利用,现代城市、水面、村落、农田等不同的“地方”得以平等对话。因此,建筑师和景观设计师得以在更小的尺度上对单个“地方”或小微空间做进一步设计,完成乡愁承载的具体落实。

3.3 再现乡愁感知:多感官体验

乡愁情感是经由多感官的体验渠道综合形成的。故乡是一种“我们已经体验过的风景”,如果仅有“风景”而无体验,往往无法产生任何“恋地”情感。如段义孚的分析,如果家只有建筑形象,而缺少熟悉的声音和气味、不能触摸,那么也就无法唤起人们对家的亲切和依恋之情。段义孚用塔萨代人对雨林的依恋来说明多感官体验与“恋地”的关系:“我们喜欢这里,它是一个安静的适合睡觉的地方。它是温暖的,也没有喧哗。”类似的表达在我国传统文化尤其是思乡诗词中十分常见:王安石的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”混合了触觉、色彩、时间;杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”混合了时间、色彩、温度与光感;纳兰性德的“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声”则混合了天气、温度、触觉、色彩、声音等。在不同文化中普遍存在的类似现象说明,乡愁承载需要在对空间进行物化理性分析的基础上,营造一种整体性的乡愁感知氛围,尤其应主动为人们提供多感官体验的渠道。正是有赖于身体多感官体验的不断强化和再现,乡愁才能被唤起。

因此,规划师和设计师在项目前期调研阶段不仅需要采用旁观者式的科学、理性的态度,还需要借助“浸入式”的调研手段尽量融入地方情境,从当地人的视角来理解这个“地方”,获取本地乡愁情感的多感官体验。另外,空间设计需要提供多感官体验的渠道。太湖新城的设计构建了组团化的城市布局,在“七子山—太湖”之间形成了“感风”廊道,并在廊道中布局公共绿地或低建筑密度的公共活动空间,使它们与太湖沿岸地带相连,缓解热岛效应。同时,在重点地段对环境的整体氛围加以引导,利用青砖、黛瓦、白墙、农田等形成与原有环境一脉相承的立体感知体系。

3.4 共享乡愁经历:多元的情感汇聚

不同人群对相同的环境感知是不同的,他们往往有不同的乡愁认知和表达。同时,人们对同一个“地方”所系的乡愁情感是爱恨交加、积极与消极并存的情感汇聚,而非单向的“喜爱”。同时,巨大的社会流动性、社会组织的破碎化,以及农民离开土地、市民离开家乡等都增强了乡愁的复杂性和多元性,导致部分学者认为在这种条件下难以建立一种具有统一性的城镇记忆。

太湖新城通过公共服务功能的布局和风貌引导创造了更多的共同参与、共同经历的机会。在旅游服务设施布局方面,设计在临太湖地段设置了丰富的湿地景观、农业景观、水上度假场所,满足短期逗留者的乡愁寄托。在城市农业布局方面,设计保留了村庄附近原有的果园、荷塘和部分耕地,并将其打造为城市外围的农业景观公园。在社区中心及教育设施的选址方面,设计尽量将这些设施的选址安排在城市与乡村形态边界的交叉地带,以加强不同家庭的公共生活联系,引导居民形成共同经历。此外,对于这些向大众提供日常服务的设施,其建筑风貌需以苏州地域的建筑风格为主。

结束语

“记得住乡愁”要求对物质环境的情感纽带要有维系的物质载体,并使人能够充分感知。段义孚的恋地情结理论及其对“地方”的经验性探讨,改变了传统空间规划和设计对“空间”和“地方”的理解,为冷冰冰的空间赋予了意义和人文精神,从而创造了一种基于情感的作用力。把这种作用力施加到城市设计中,使城市设计更贴近“记得住乡愁”的价值指向,能避免相关规划设计实践成为乡村美化运动。

因此,本文尝试推动乡愁实践的规划和设计工作范式由“空间”向“地方”转变,从抽象的“空间”进入一个现象的、经验的“地方”进行设计干预,将乡愁承载置于人、地关系的互动与发展中进行讨论,据此探索“承载乡愁”的设计方法,并对设计过程和成果进行了阶段性的反思。太湖新城如今已成为苏州旅游热门景点,被称为“旅游兴农新样本”,这在一定程度上体现了恋地情结理论对与乡愁有关的规划设计实践的价值。

长久以来,城市和乡村在现代性时间序列上的先后次序,使乡村成为被剥夺、改造、重建的对象,这种城市化和现代化建设模式正在使“失去故乡”成为每一个人的情感危机。规划和设计要以人为本,城市设计不能仅采用客位观的视角,还需采用包含不同人群的感知、态度与价值观的主位观视角,这样才能营造一个充满关怀、能够承载乡愁的城乡环境。

文章来源

规划师杂志

作者 | 刘晋华 邵润青

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):何以载乡愁:恋地情结在城市设计中的演绎

规划问道

规划问道