“共享”在人类传统聚落形成以及生产生活活动中发挥了重要作用,而这种文化基因植根于东亚文明区域的传统道德伦理中,倡导通过团结、合作、共享的社会生活,守护并践行共同的集体价值观,维系社会的内部稳定。在我国遗存的传统聚落中,共享仍然深刻影响着基础的社会关系结构、经济生产模式和空间营建理念。研究以湖南省怀化市通道侗族自治县芋头侗寨为案例,梳理传统聚落中共享行为的动因机制、资源类型及相关制度的建立与维护。通过解析传统聚落中资源共享及其治理模式,溯源“共享”的核心内涵,并梳理传统聚落原生共享文化的现代重构,为传承和发扬“共建共治共享”的乡村治理智慧提供参考。

1

相关理论综述

1.1 作为经济分配形式的共享

1.2 作为社群合作模式的共享

1.3 作为空间营建逻辑的共享

共享作为人类传统聚落的重要文化基因,长期作用于空间基因的塑造与演变历程中。空间营建并非社会经济活动在地域上的简单投影,而是与地方文化价值观、社会行为、经济活动之间保持着紧密的互动。在以血缘、地缘关系为核心纽带的传统聚落,空间的共享是基本的社会组织原则。

2

芋头侗寨案例研究

资料来源:笔者自制。

2.1 共享的动因机制

芋头侗寨的共享通过家族互惠、社群交往、集体生产和武装保卫等形式实现。其中,家族代际互惠被认为是传统聚落内部实现共享的重要驱动力。而社群交往通过物品交换构建人情交往的延时互惠机制,维持共享行为。对于经济落后的偏远山区,需要依靠集体生产提升整体生活品质。此外,共存、共生的合作思想起到了极其重要的保卫作用,也进一步巩固了侗族社群的群体意识和集体主义价值观。

2.2 共享资源的类型

侗寨共享的物质资源包括用于祭祖的公共土地、寨民集体投资维护的公共空间、共建共享的公共物品和表达善意的私人物品。共享的文化资源则包括侗族聚落重视集体的地方价值观,共同承担的地方责任与义务,集体共同传承的地方知识与技能。

2.3 共享制度建立和维护

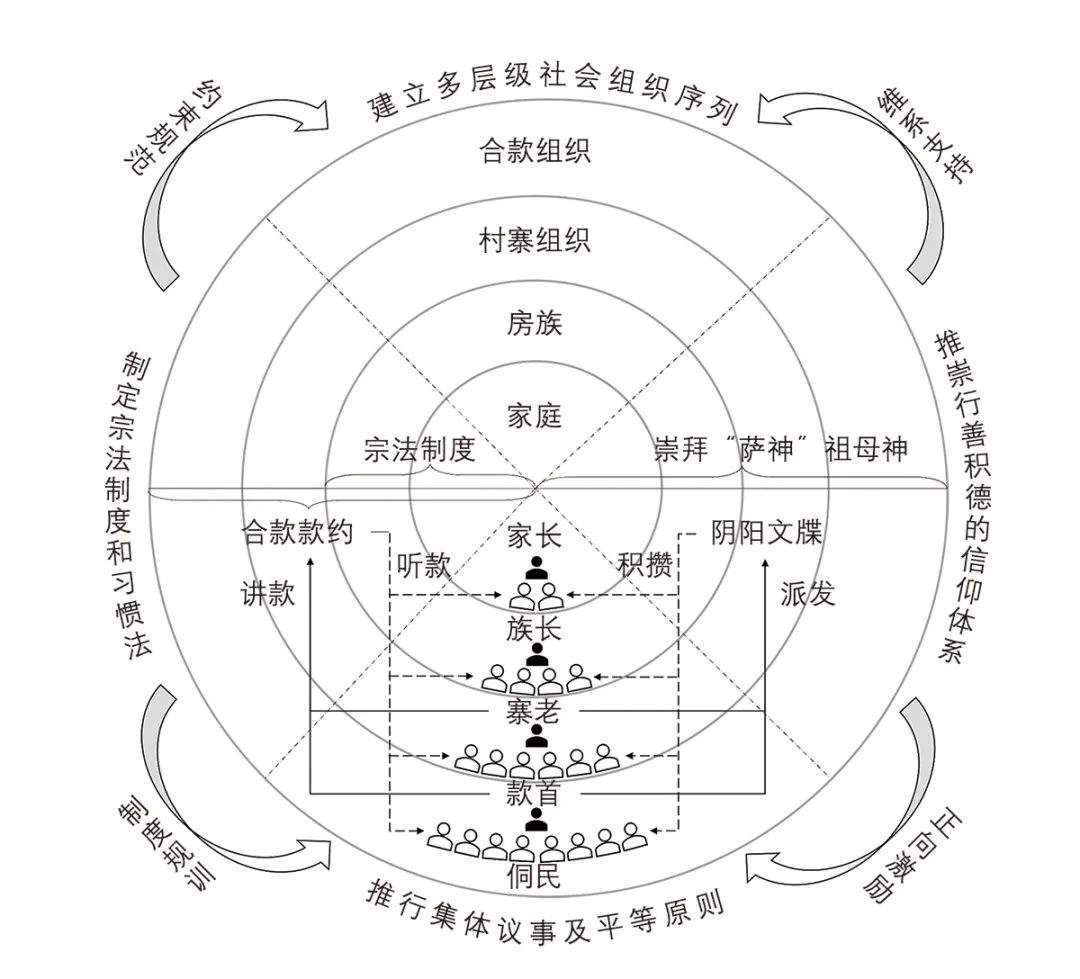

2.3.1 建立多层级社会组织序列

侗寨根据社群规模的大小,形成了多层级嵌套的社会组织序列,社群内部的权力制定、供给、执行、冲突解决和监督治理都依靠这套社会组织来实现(图2)。具体来说,侗寨的社会组织序列包括家庭(侗语“言”)、房族(侗语“补拉”)、村寨组织、合款组织4个等级。各级社会组织的治理,依靠各级领袖来实施,即在相应地域空间范围内,负责维护成员团结、调解矛盾纠纷、组织重大庆典活动和公益事业、处理对外事务等。

2.3.2 制定宗法制度和习惯法

侗寨的补拉宗法制度通过规范成员行为、组织集体事务,维持着安定的社会秩序和优良的道德习尚。它是一套不成文的侗族行为规范,推崇个人奉献精神、倡导族众积极投身社群共享。侗寨的共享行为既受到不成文的宗法制度支持,也受到成文的习惯法所约束。在《约法款》中记有劝诫人们要和睦共处、友好往来,联款的村寨间要守望相助、誓守“款约”的款词。

2.3.3 推行集体议事及平等原则

侗寨严格推行集体议事及平等原则,无论是宗法制度还是习惯法,都遵从民主议事原则,人人参与议定规约、监督执法。若有违反款约者,寨老将召集众人通过民主协商对照款约进行评判、制裁。此外,侗款组织虽有上下结构秩序,但其权力、义务基本平等,并无统属、附属的关系。

2.3.4 推崇行善积德的信仰体系

资料来源:笔者自制。

2.4 共享实践事件解析

2.4.1 侗族鼓楼的营建、使用及保护

侗族鼓楼由寨民们共同捐工捐资营建而成,并有鼓楼管理公约要求侗民共同爱护鼓楼卫生与安全。至今,鼓楼仍常用于芋头侗寨的节庆聚会、祭祀、讲款、日常休闲等集体活动,是寨内极具活力的公共场所,也是寨民们自发爱惜、守护的精神家园。

2.4.2 清明节祭祖活动与房族会田

每逢清明节,芋头侗寨房族有集体祭祖的习俗,除了常规祭祀流程外,房族成员还会在祭祖时,聚餐分食平日劳作所得的食物,以祈求祖先福泽庇佑。祭祀归家后,侗民会在自家堂屋神龛前或宗祠神坛前祭祀,再摆上宴席,召集全体房族成员“吃会”。此外,“吃会”还承担着集体议事的功能。这些习俗承载了侗家房族的集体精神慰藉,也展现了侗寨“共治共享”的文化。

3

传统聚落资源共享的治理模式及其现代重构

3.1 传统聚落资源共享的治理模式

传统聚落中资源共享的实现不仅依托利益驱使、道德伦理和文化习惯,更依赖于建立了有效的公共治理模式:包括共享制度设计和供给、正负向激励机制、社群的共享文化体系。

3.1.2 正负双向激励机制

3.1.3 共享文化体系

3.2 原生共享文化的现代重构

资料来源:笔者自制。

3.2.1 嵌入式重构:

3.2.2 搭接式重构:

在现代乡村治理体系下,地方政府能够迅速推进教育资源的优化,实现地方公共教育服务质量的高效提升。同时,地方政府提升了芋头侗寨的水、电、路、通信、物流等基础设施,提供教育、医疗和社保等公共服务,保障全体寨民的基本需要。传统聚落与便捷高效、自上而下的现代乡村治理模式形成搭接,在不断升级中实现现代重构。

3.2.3 传承式重构:

传统聚落保护与共享文化的温和变迁

历史文化的传承与保护不仅事关“有形”的物质文化遗产,也包括“无形”的共享治理文化。为了维系社群网络结构,侗寨寨老组织也开始主动吸纳中青年,为共享治理注入年轻的活力和知识。此外,产业创新吸引了年轻人回乡就业创业。通过大型节日庆典也吸引了大量年轻寨民返乡庆祝,学习传承民俗文化。原生的共享治理文化以传承的方式实现重构。

4

结论与讨论

侗族社会长期践行资源共享的治理活动,形成了一套独特的共享文化体系,至今仍在芋头侗寨发挥作用。“共享”的文化基因一直深植于人类社会发展历程中,是长期自然演化的结果。在现代社会冲击下,传统共享治理智慧的保护与发展应注意以下两个方面。首先,应将共享物质遗产与共享治理文化进行关联性保护,才能实现传统聚落的有效保护。其次,推进原生共享文化的现代重构,继续激励政府、企业和居民参与共享实践,构建“共建共治共享”的乡村治理模式,才能在满足传统聚落现代发展需求的同时,维系其社群网络结构,传承具有民族特色的共享文化历史遗存。

原文介绍

《传统聚落中的资源共享、治理模式及现代重构——以芋头侗寨为例》一文已在知网首发。

【doi】10.11819/cpr20231621a

【基金项目】国家自然科学基金项目“城市收缩治理的理论模型、国际比较和关键规划领域研究”(52078197);国家自然科学基金项目“中国发达地区入乡流动人口的空间格局和机制”(42071179)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】传统聚落中的资源共享、治理模式及现代重构——以芋头侗寨为例

规划问道

规划问道