写在前面:

本文参照世界一流湾区的发展经验分析了粤港澳大湾区在轨道交通方面的现存问题。提出未来大湾区轨道交通体系应构建多层次、一体化、互联互通的轨道交通体系,实现与国家铁路有效融合和湾区平衡发展,共同支撑粤港澳大湾区融合发展。

景国胜

广州市交通规划研究院院长

教授级高级工程师

湾区是由一个海湾或若干相连海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的重点发展地区,具有得天独厚的地理优势。世界上公认的湾区有纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区。作为世界先进滨海发展的显著标志,湾区具有高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络。全球超过50%的经济总量来自湾区,排名前十的城市均是港口城市。2017年3月,国务院总理李克强在政府工作报告中首次提出“粤港澳大湾区”概念,并逐渐上升为国家战略。2018年,粤港澳三地发布的《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》提出构建高效便捷的现代综合交通运输体系。据此,研究粤港澳大湾区轨道交通体系的发展对建设世界级湾区、支撑粤港澳大湾区建设、发挥湾区核心竞争力和辐射带动作用具有积极意义。

世界级湾区的轨道交通特征

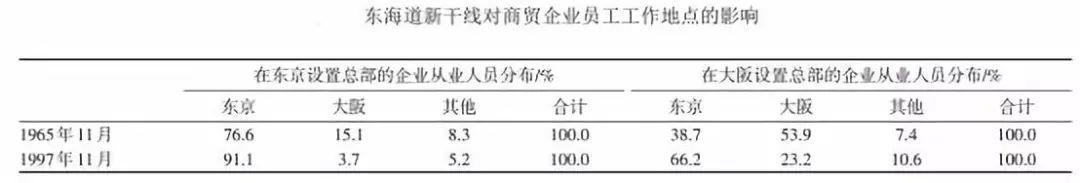

湾区是城市群的表现形式之一,湾区经济的发展可分为港口经济、工业经济、服务经济、创新经济四个阶段,目前纽约、旧金山和东京三大湾区均处于创新经济阶段,粤港澳大湾区尚处于服务经济阶段。无论是服务经济还是创新经济,湾区交通需求均呈现明显的特征:对外要求空港、海港及铁路枢纽等重大交通基础设施增强径向辐射能力,吸引全球各类发展要素向湾区集聚;对内要求构建以轨道交通为骨干的区域公共交通体系,形成湾区一小时交通圈,适应城市之间高规模、高集聚、高时效、高品质的交通需求特点,而不再是仅仅依靠以公路为主导的交通网络。如旧金山湾区得益于铁路城市的建设热潮、纽约湾区得益于《联合国国际货物多式联运公约》等诸多法案的颁布实施、东京湾区离不开日本战后高铁的飞速发展。

总结湾区的轨道交通发展经验,主要具有以下特征:

1)世界湾区均拥有多层次、多模式、大规模轨道交通网络。

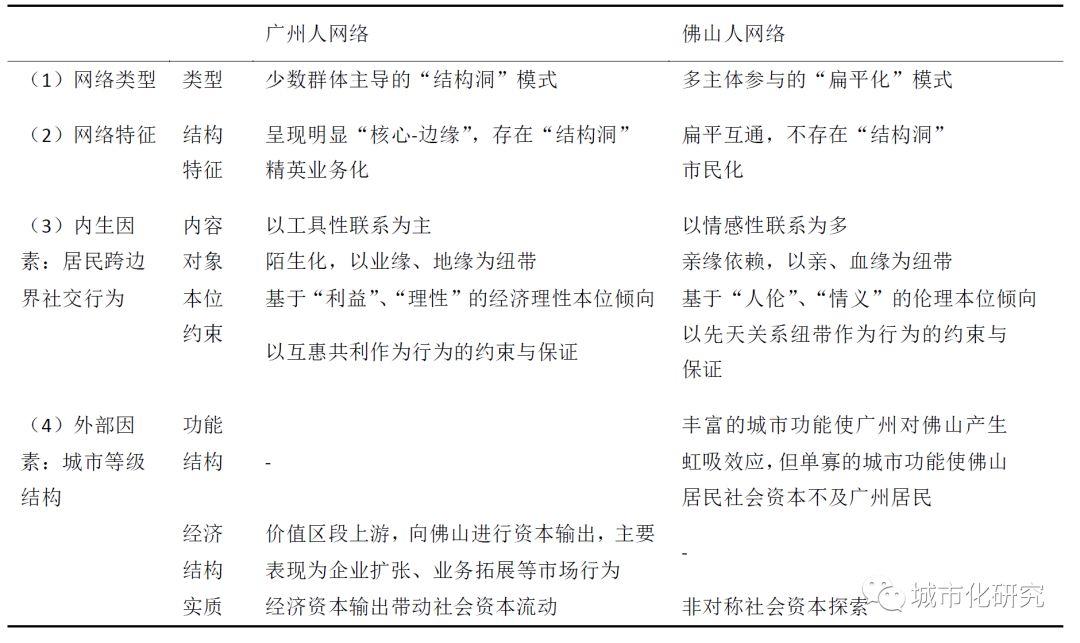

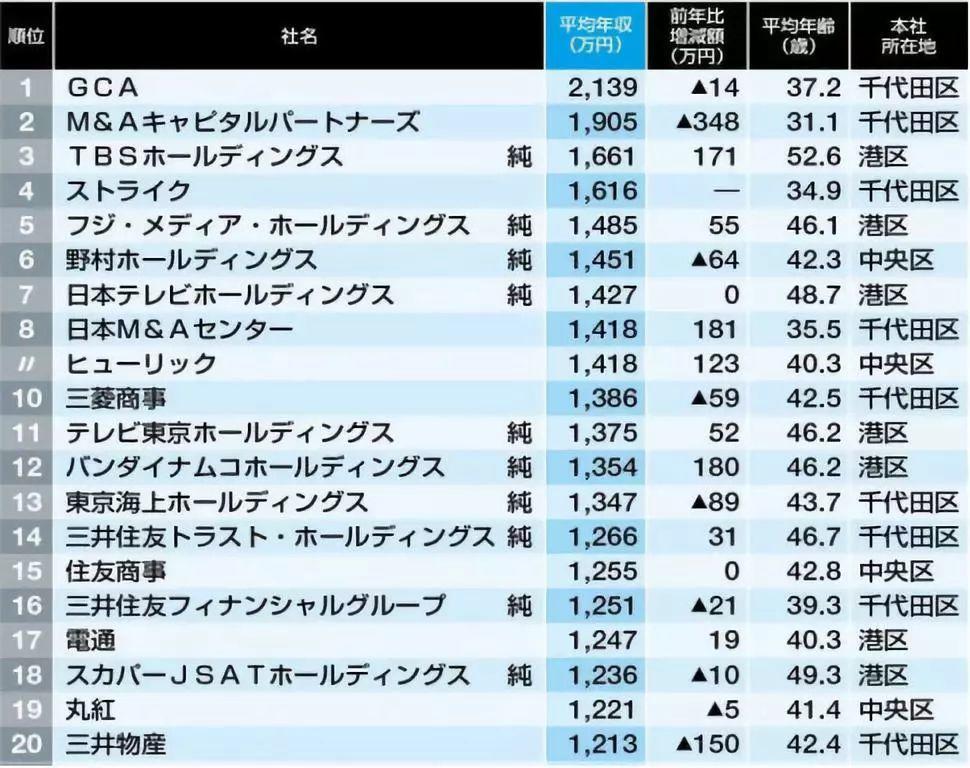

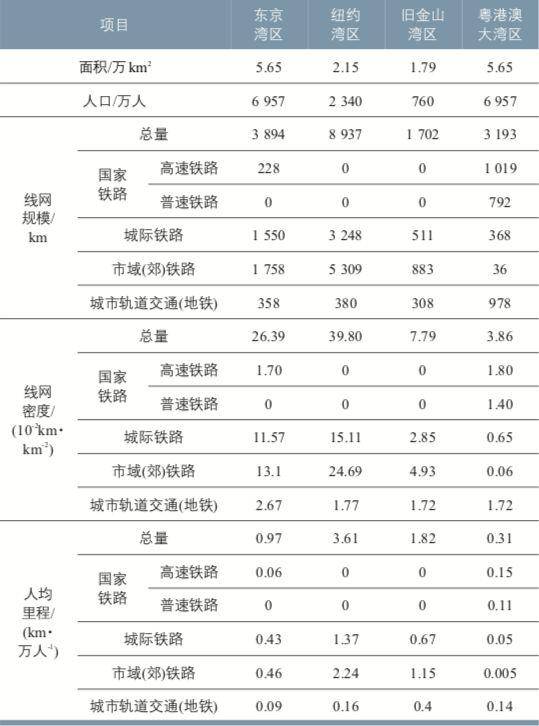

东京湾区的轨道交通网络体系包括国家铁路(新干线)、城际铁路、市郊铁路(JR线、私人铁路线)和地铁。旧金山湾区的轨道交通网络体系由城际铁路(加州通勤火车、省会走廊列车、通勤列车)、市郊铁路(城市铁路)、地铁(BART系统)、轻轨系统组成。纽约湾区的轨道交通体系包括城际铁路(大都会北方铁路、长岛铁路及新泽西铁路)、市郊铁路(通勤铁路)和地铁。世界湾区基本形成多层次、多模式的轨道交通体系,包括国家(区域)铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通。各湾区轨道交通系统网络组成与规模等情况详见下表。

国际一流湾区轨道交通规模对比

2)构建一体化湾区一小时交通圈,轨道交通在湾区客运体系中发挥骨干作用。

东京湾区以东京都为核心,建立了轨道交通与其他公共交通方式共同构成的立体交通系统,与周边主要地区1h内可达。东京湾区区部(623km2)范围内,轨道交通出行占公共交通出行比例达78%,且城际轨道交通出行比例达30%。纽约地铁日均客运量510万人次,在每天7:00—10:00通勤早高峰时段,进入曼哈顿中央商务区的客流有62.8%搭乘地铁。旧金山湾区轨道交通里程占公共交通总里程的50%以上,城际铁路日均客运量2.74万人次。2015年,BART系统运送旅客已达1.26亿人次,工作日平均发送旅客42.31万人次,在客运体系中起骨干作用。

粤港澳大湾区轨道交通体系发展现状

粤港澳大湾区包括广东省广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九座城市以及香港、澳门两个特别行政区,面积5.65万km2,2017年地区生产总值(地区GDP)超过10万亿元人民币,人口6957万人。轨道交通作为粤港澳大湾区发展的重要支撑,尽管历经多年发展,建设成就显著,但与世界一流湾区对比,在总体规模、网络层次、网络布局、技术标准等方面还存在诸多差距。

网络规模方面,粤港澳大湾区轨道交通里程超过3000km,总体规模高于旧金山湾区,与东京湾区相当,但远低于纽约湾区(见上表)。线网密度方面,粤港澳大湾区仅为0.0386km/km的平方,人均里程仅为0.31km·万/人,远低于世界三大湾区的水平。轨道交通体系方面,世界三大湾区均构建了层级合理、分工明确、衔接高效的轨道交通系统。与湾区发展相适应,纽约湾区、旧金山湾区重点辐射范围约100km,其中核心区范围主要通过大运量的地铁、中低运量的轻轨和有轨电车系统进行服务,50~100km范围采用市域(郊)铁路、通勤铁路等快速轨道交通系统,超过100km则利用城际铁路进行服务。东京湾区拥有多种轨道交通系统,包括地铁、私人铁路、JR、新干线高速铁路,分圈层提供轨道交通服务,对外辐射日本大部分城市。以广州、深圳、香港、澳门为核心的粤港澳大湾区轨道交通体系由高速铁路、普速铁路、城际铁路、市域铁路、地铁组成,分别占比31.9%,24.8%,11.5%,1.1%,30.6%,市域(郊)铁路发展相对滞后,轨道交通体系构成不合理。

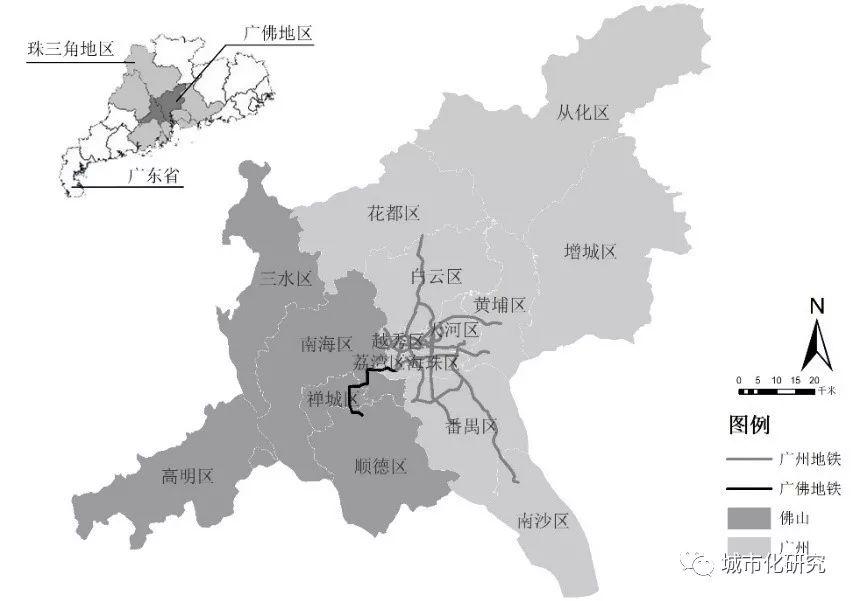

城际铁路运营初显成效,对促进区域联系发挥了重要作用。广深线(广深铁路)于1998年完成准高速电气化,目前已实现“公交化”运营,平均旅客发送量超过23万人次/d,年客运收入最高近80亿元。地铁广佛线于2000年建成首通段,2018年底全线通车,以跨市地铁的形式承担城际通勤交通,跨市交换量达12.9万人次/d。广珠城际于2011年开通运营,平均旅客发送量接近10万人次/d,其中,中山往广州的客流量占绝对比例(70%)。

城际铁路仍存在技术标准低、时耗长、端点布局不合理等问题。现状、在建及既有规划的城际铁路时速均在200km/h及以下(广佛线为地铁制式80km/h、广深城际160km/h、广珠城际铁路200km/h),总体技术标准偏低。广佛肇城际铁路全长约110km,但旅行时间超过60min(最长为90min),出行时耗过长,不具备竞争力(如果通过贵广、南广铁路,广州至肇庆旅行时间可以控制在40min以内)。部分城际列车止于城市外围车站,如广珠城际尽端站为广州南站,距离城市中心区较远,接驳时间较长,难以满足城际客流高时效性的要求。此外,根据2018年7月最新运行图,广珠城际铁路开行跨线客车仅为19对,包括贵广7对、南广4对、武广5对、广深港3对。广佛肇、莞惠城际铁路与国铁干线尚无跨线客车,连通度不足,换乘成本增加。

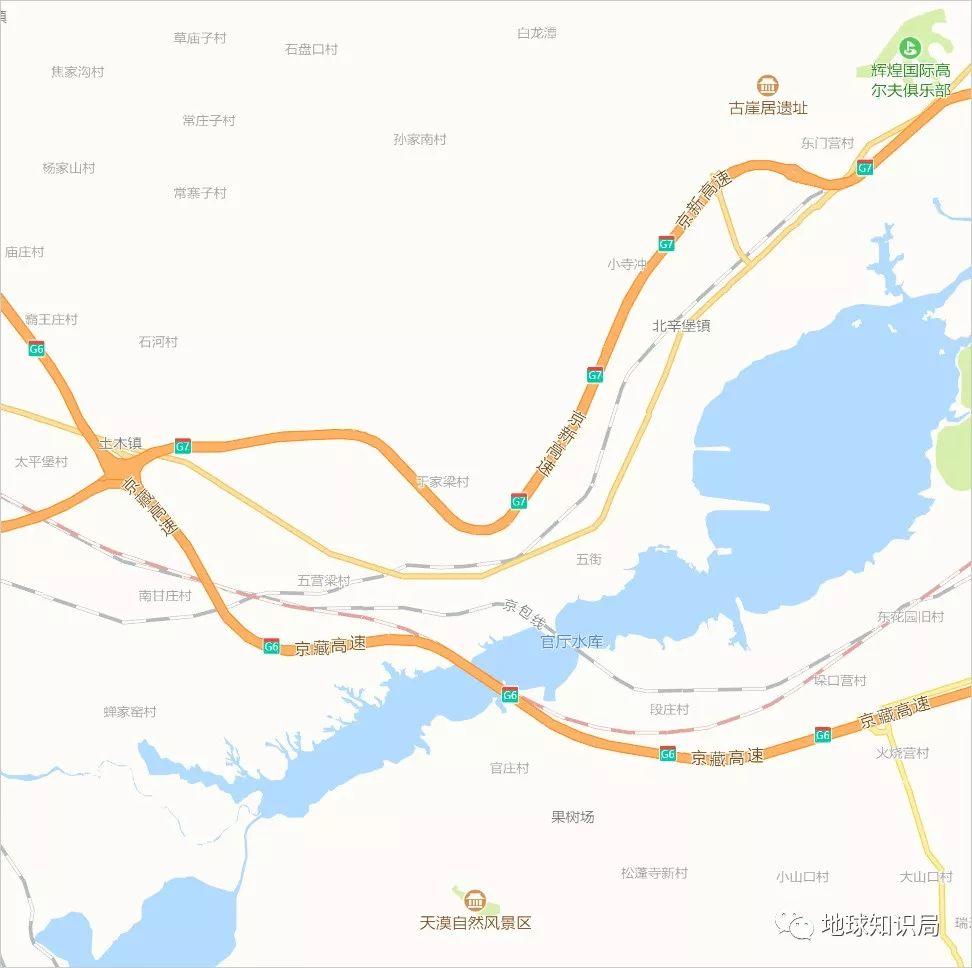

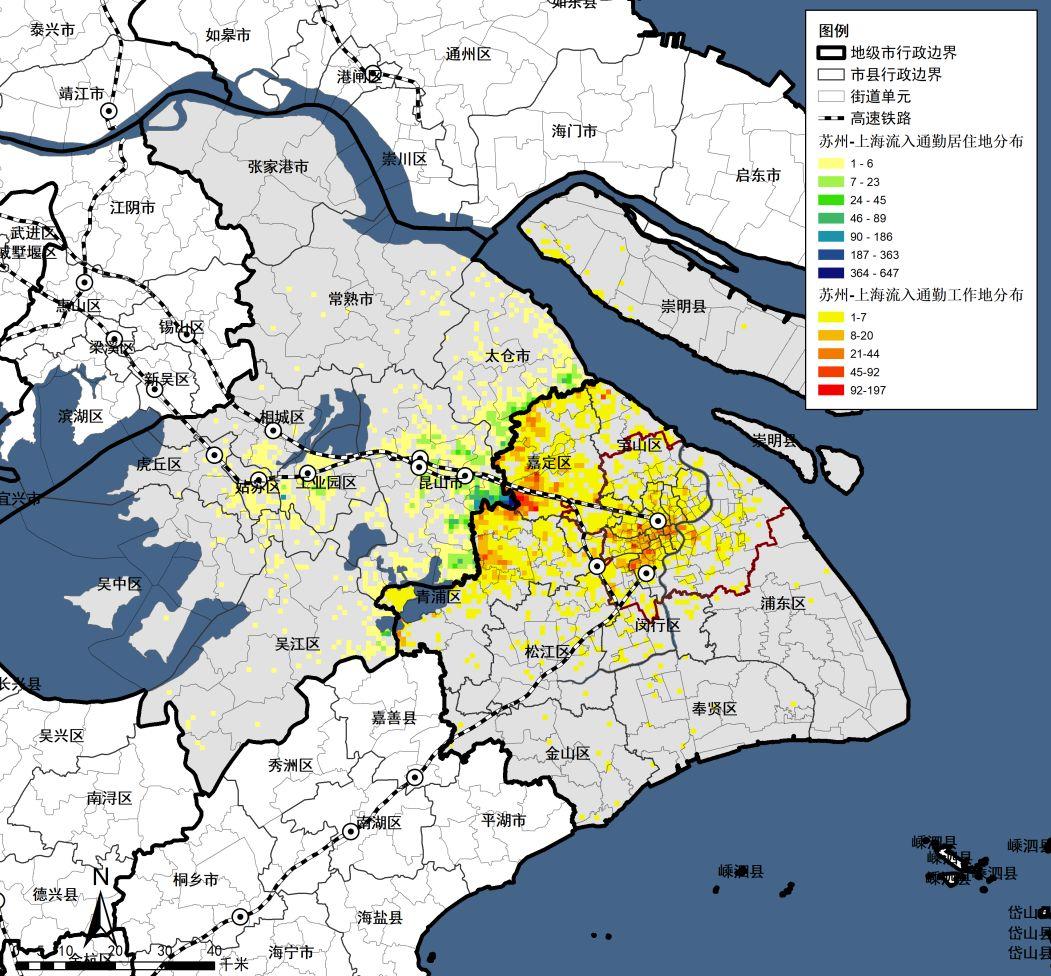

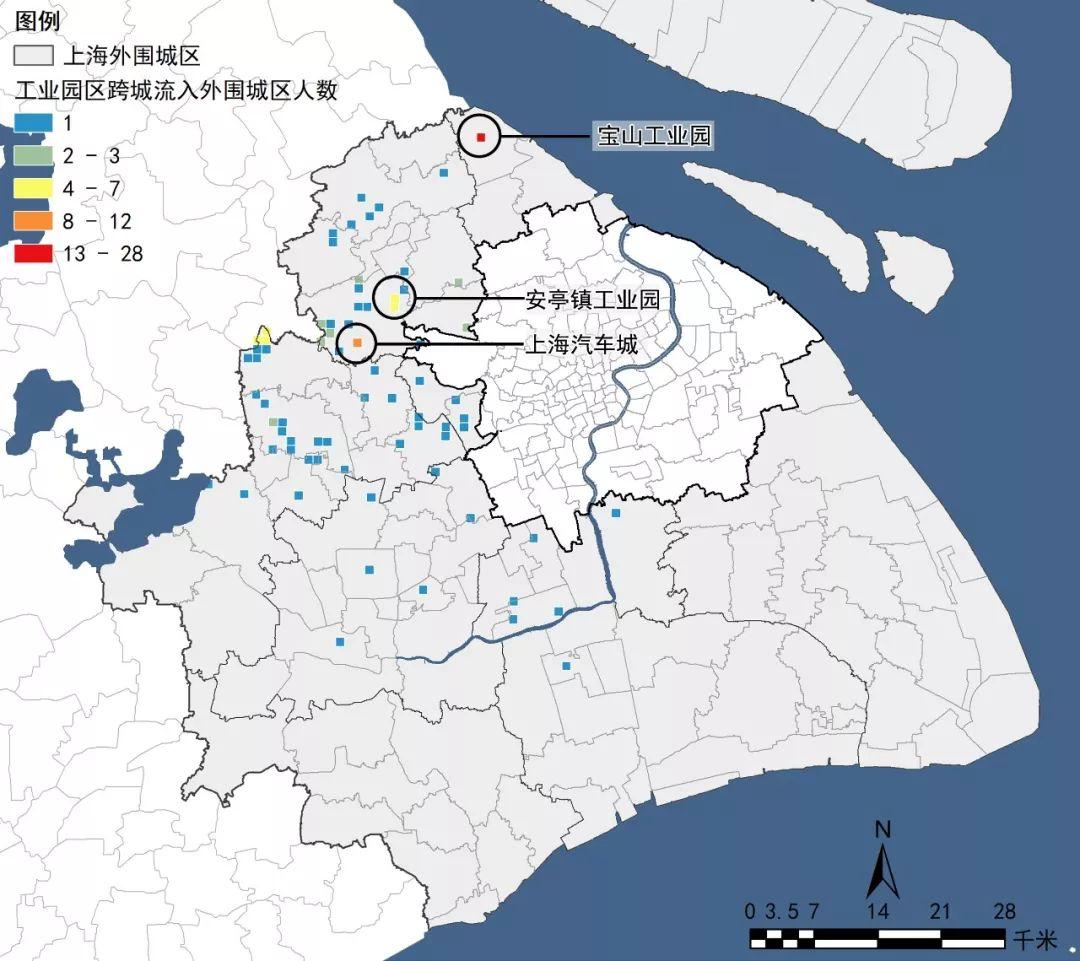

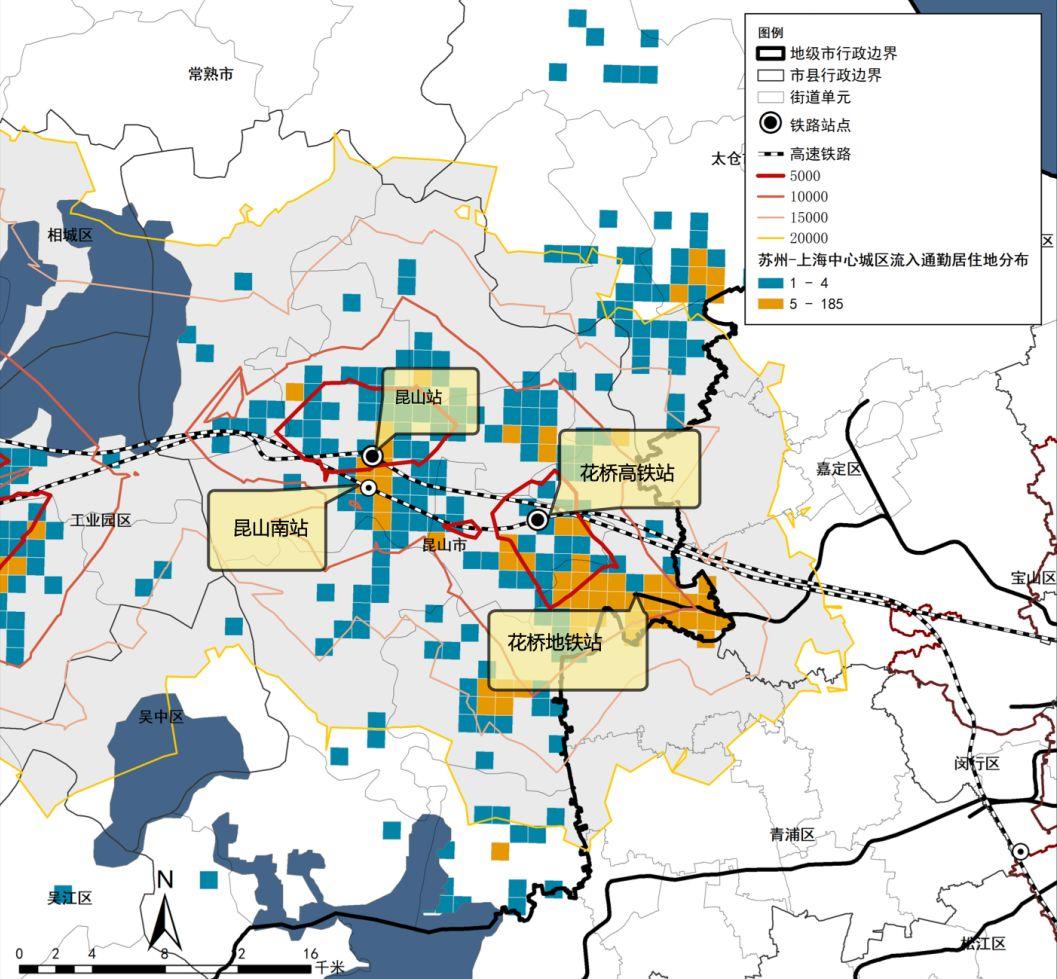

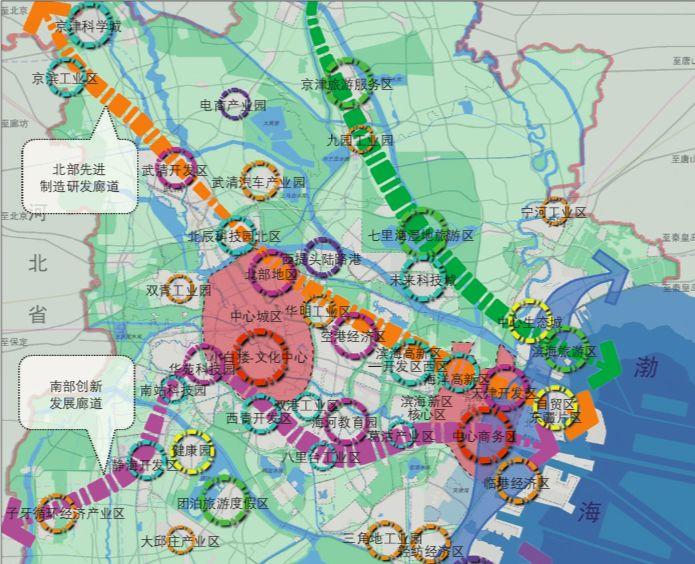

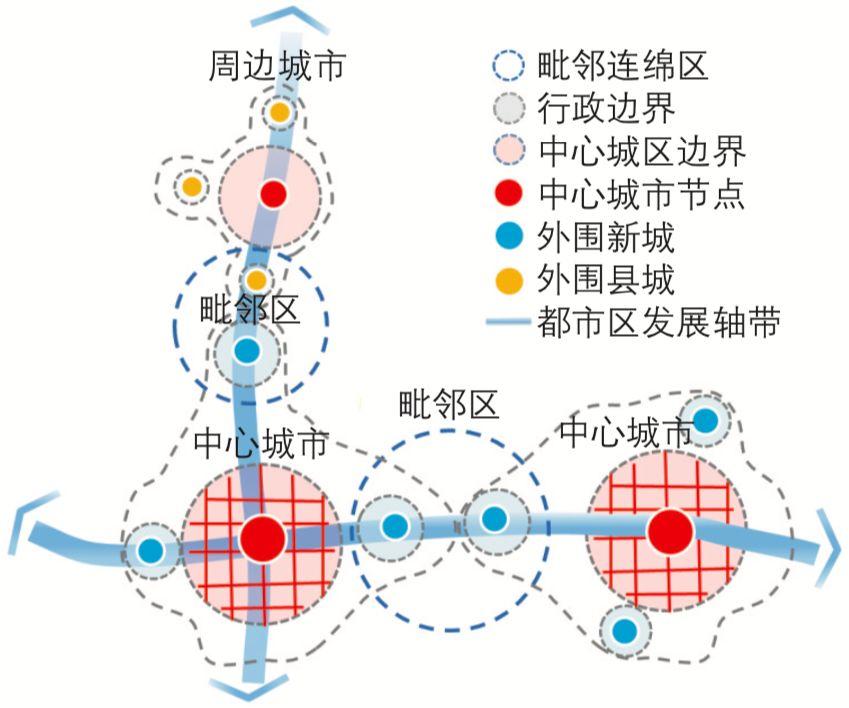

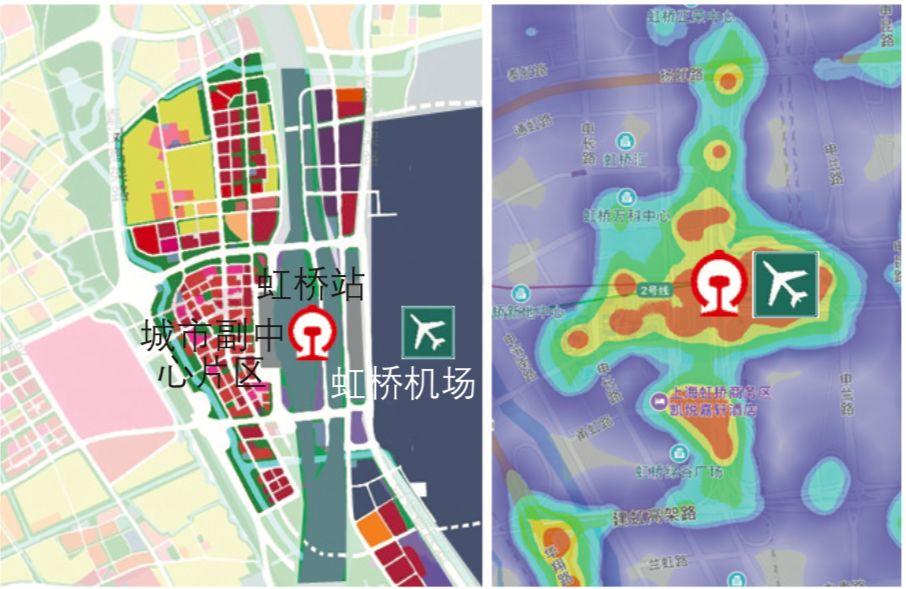

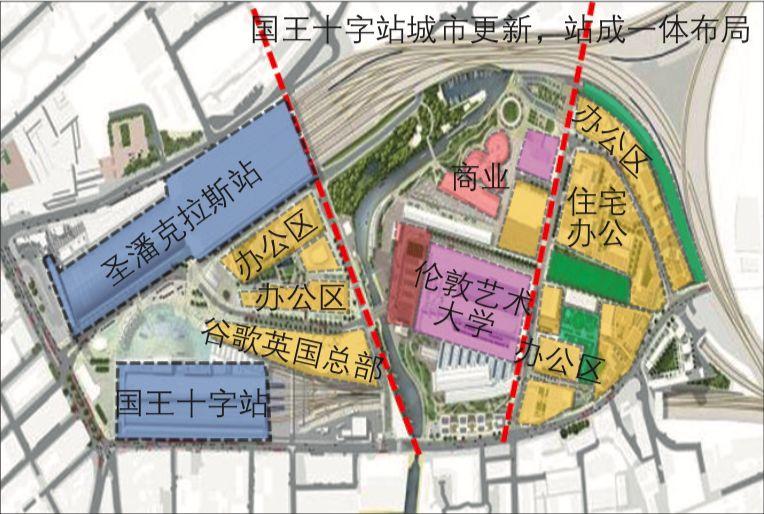

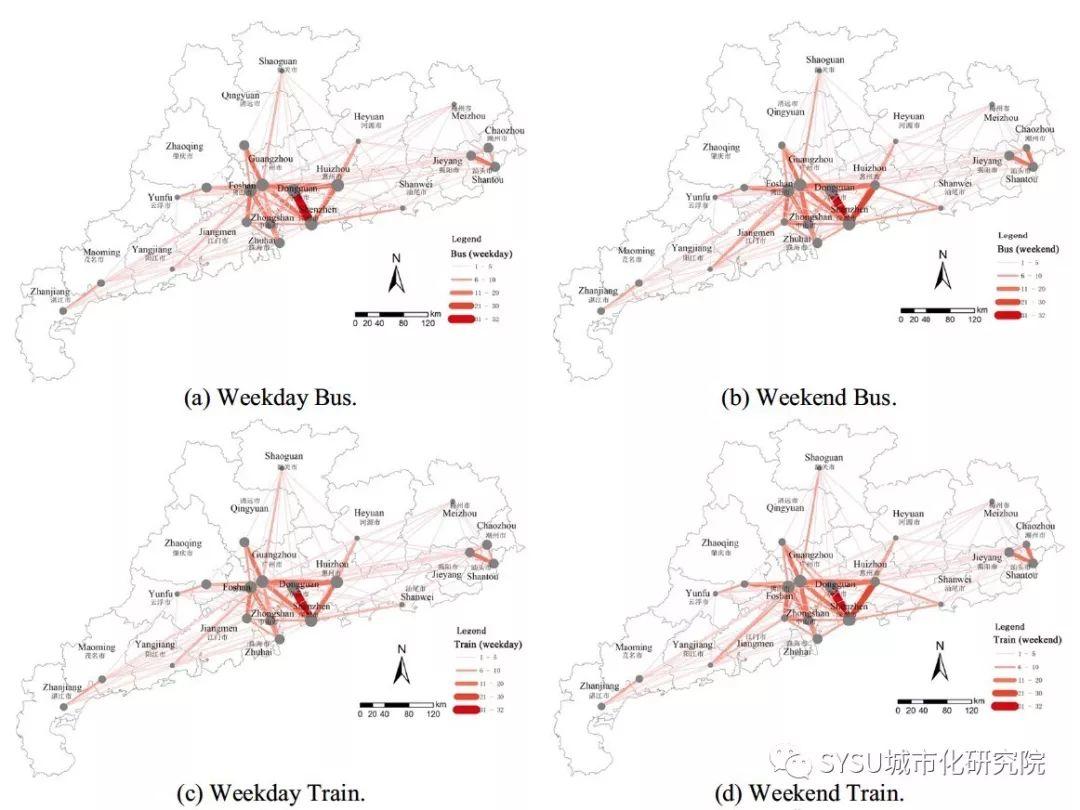

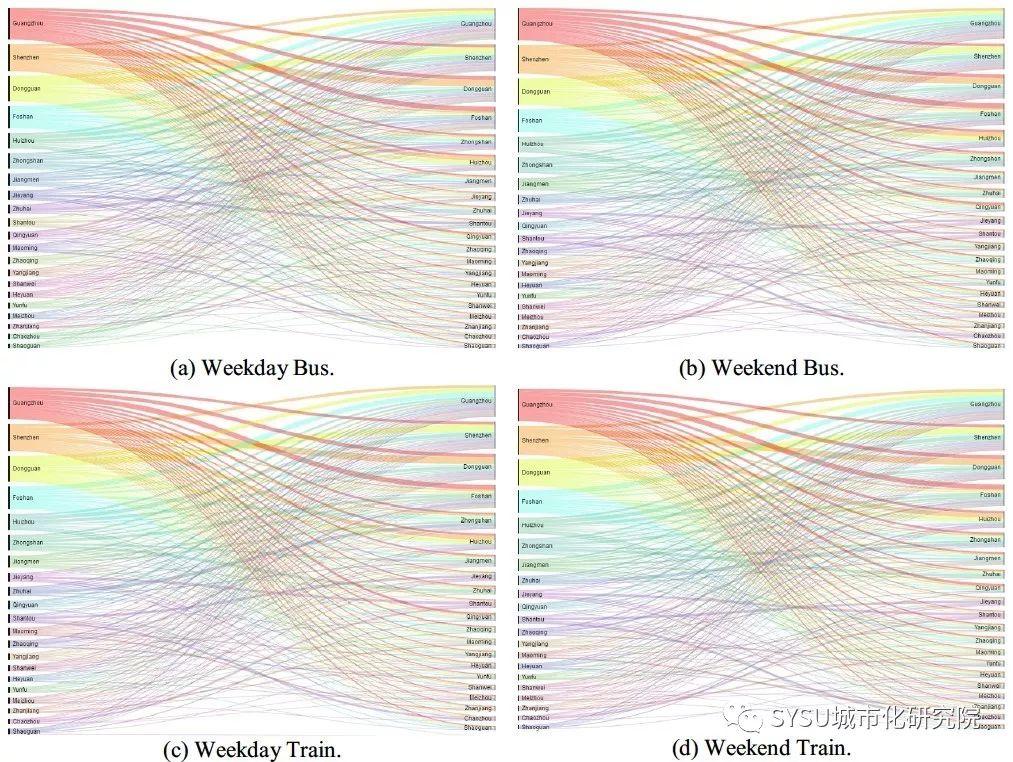

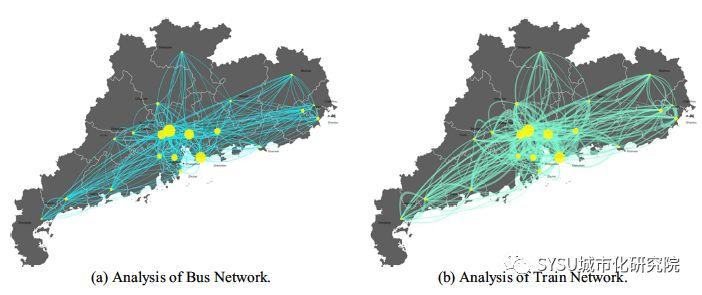

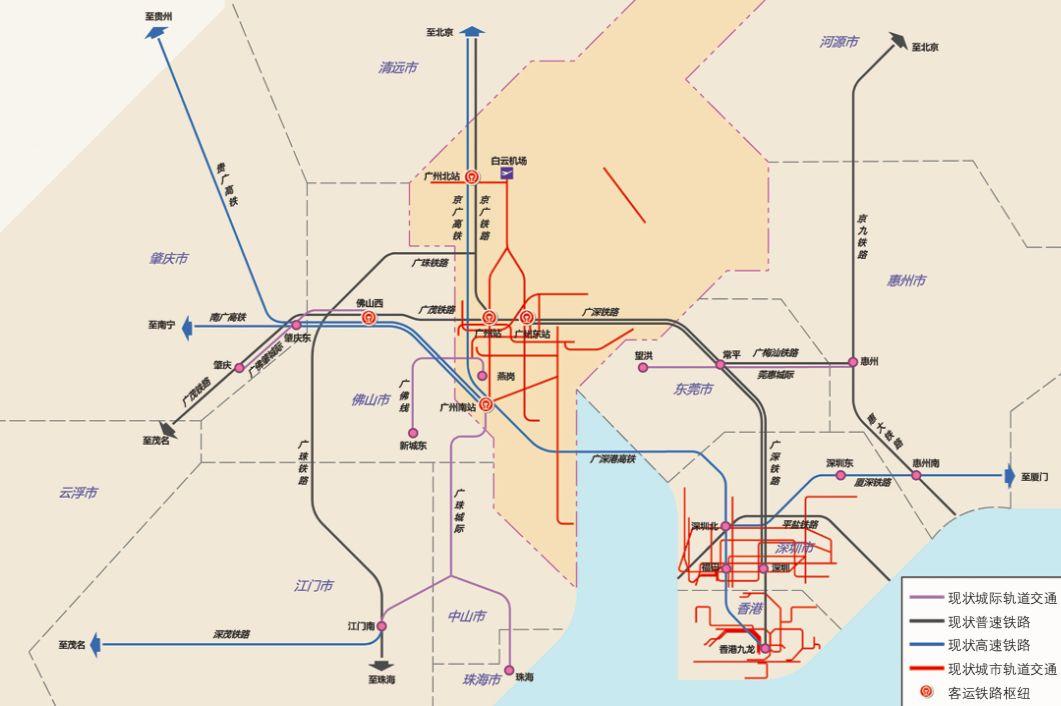

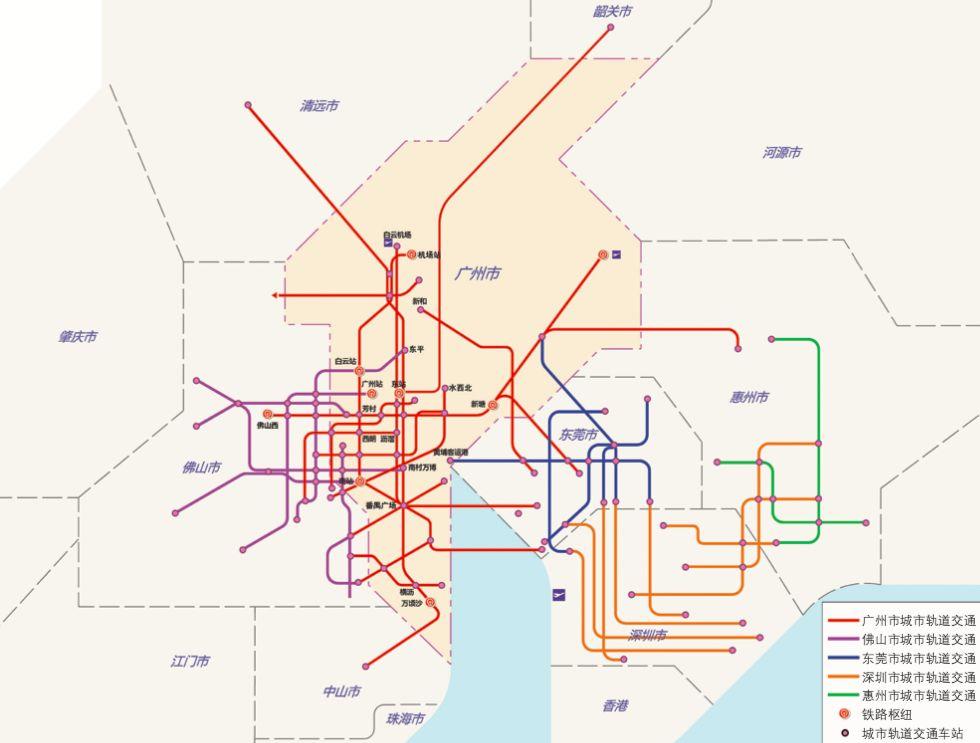

国际一流湾区的地铁基本服务于核心城市中心区,如东京地铁、轻轨线网主要服务于东京市区5~10km范围,规模为357km。旧金山地铁、轻轨主要服务于旧金山湾区核心10~15km范围,线网总长308km。纽约湾区地铁主要服务于纽约市区20km范围以内,规模为380km(铺轨里程为1370km)。粤港澳大湾区地铁分布于广州、深圳、香港、澳门、东莞等区域,线网规模已达到978km,地铁发展遥遥领先。但受限于行政管辖、城市发展,粤港澳大湾区内部城市间相对独立,相互间通过城市轨道交通的联系较少,具有跨市联系性质的市域(郊)铁路发展滞后,对连绵发展地区的轨道交通服务欠缺,导致湾区发展不够均衡(见下图)。

粤港澳大湾区现状轨道交通线网

粤港澳大湾区轨道交通体系发展战略

国家“八横八纵”高铁网颁布后,高铁大通道技术标准提升至350km/h,粤港澳大湾区对外空间尺度进一步拉大,但湾区城际铁路技术标准偏低,难以适应高铁大通道的发展要求。为进一步拓展湾区发展腹地,衔接国家高铁网,填补往成渝方向、长三角方向的对外高铁通道空白,同时强化湾区内部互联互通,需要提升既有技术标准,规划建设高标准城际铁路网络。

国家层面

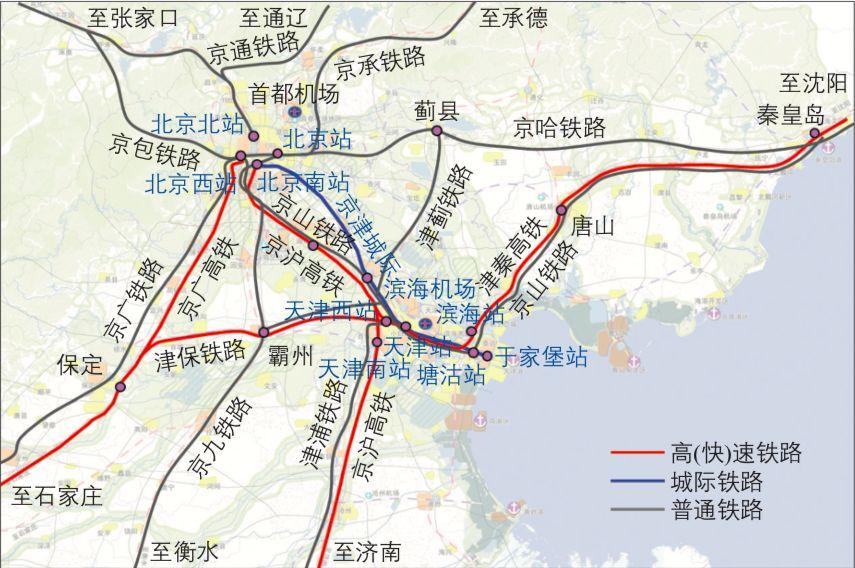

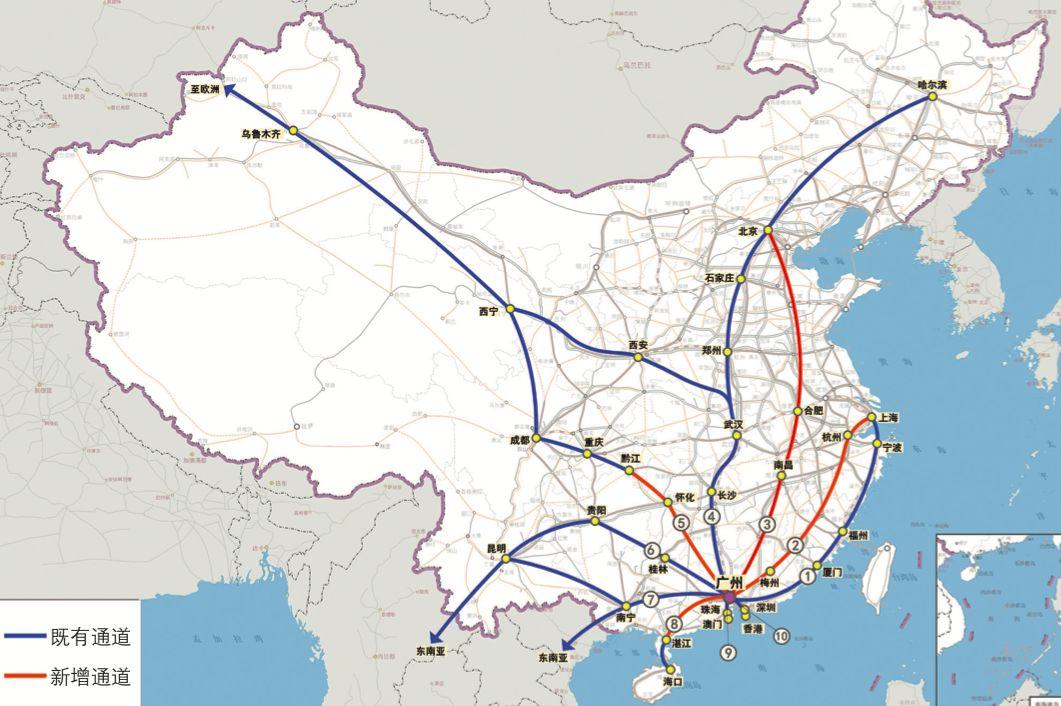

采用“四向拓展”布局思路:东向沟通海西、长三角、山东半岛等城市群;西向沟通北部湾、滇中城市群;西南向沟通北部湾、海南国际旅游岛、自由贸易试验区;北向沟通长江中游、中原、京津冀等城市群;西北向沟通成渝城市群等。通过衔接国家高铁网,增强湾区与城市群之间的直达性,节约出行时间与成本,扩大湾区的辐射范围。

在既有京广、广深港、贵广、南广、赣深、深茂、广汕高铁、广湛高铁、广珠城际等高铁线路的基础上,为填补广州东北部铁路空白,带动沿线经济发展,串联珠三角、海西、长三角,打造广州至杭州的沿海第二通道,规划建设广河高铁。规划广永高铁,目的是衔接“八横八纵”中的呼南通道,打造广州对外的新通道,缓解京广通道压力,串联广州、清远、永州。规划远期,形成十大对外高铁运输通道 (见下图)。

广州市对外高铁通道规划

湾区层面

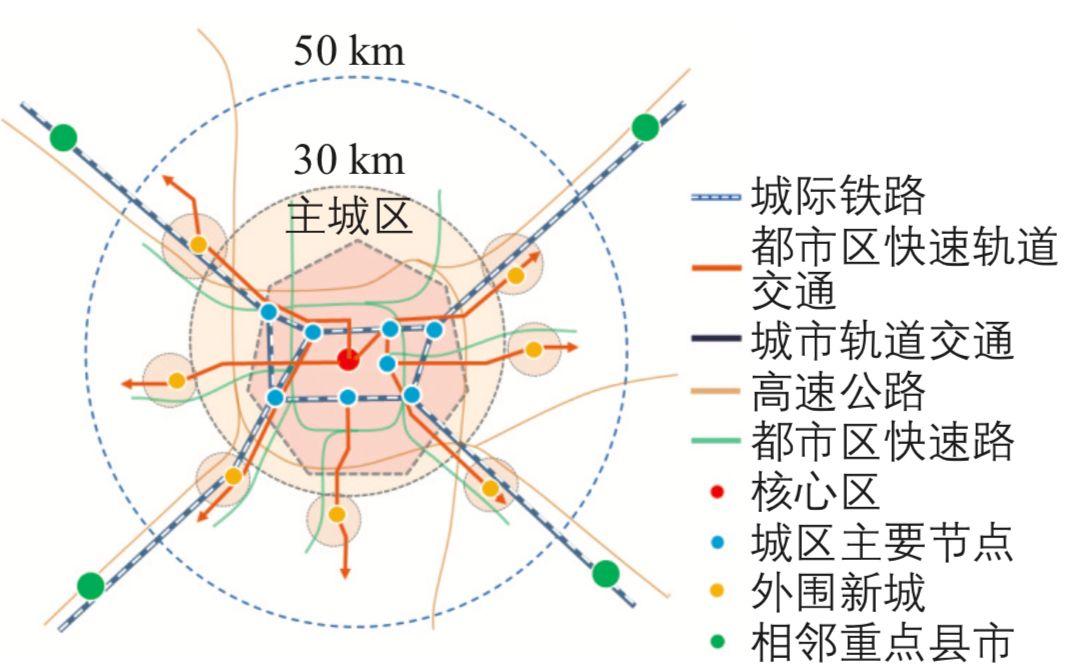

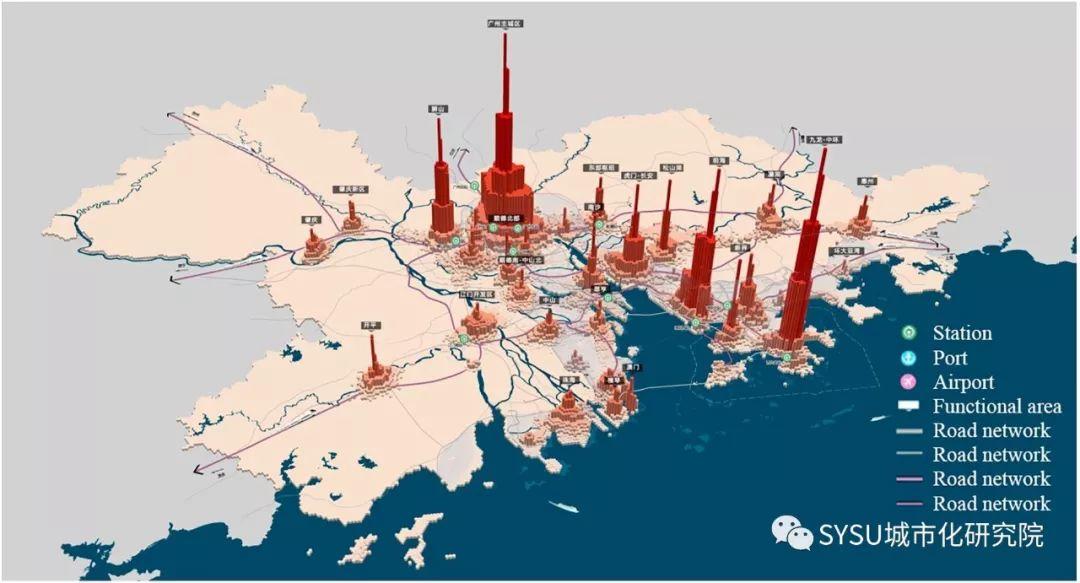

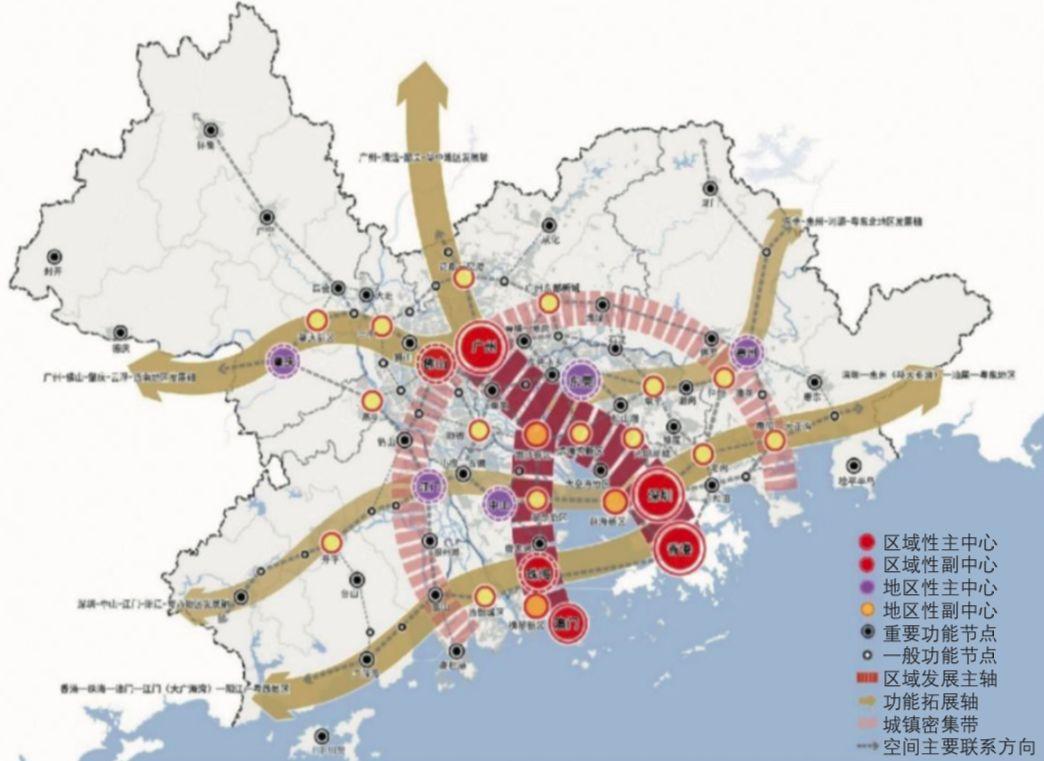

粤港澳大湾区的区域开发模式由点轴式发展转变为多中心网络化格局。随着多层次铁路、高速公路、航空、航运等综合交通体系进一步完善,以及广深科技创新走廊、珠西先进装备制造带、国家自主创新区等加快建设,形成以中心城市、重要节点城市为主,特色城镇、重大功能平台有序协作的“多中心网络化”大湾区一体化发展格局(见下图)。大湾区传统的发展核为广佛、港深双极,未来随着西岸的迅速崛起,多层次、网络化交通设施加快完善,以及国家级新区、广东自由贸易试验区、新城新区等高端发展资源往环珠江口湾区集聚,大湾区逐渐由“两极拉动”向“三极拉动、两圈拓展、轴带支撑”转变。其中三极为广州-佛山、香港-深圳、澳门-珠海三大发展极;两圈为环珠江口现代服务业集聚区(内圈)、珠江东岸知识密集型产业走廊和珠江西岸先进装备制造产业带(外圈);轴带为六条区域经济发展轴带(见下图)。

粤港澳大湾区多中心网络化格局

粤港澳大湾区空间发展格局

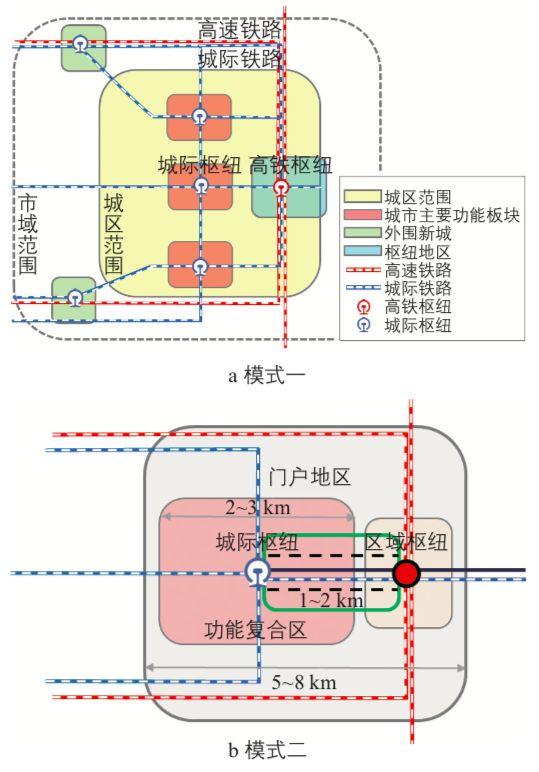

粤港澳大湾区开发模式与空间格局的转变对轨道交通体系的线网规模与技术提出了更高要求。在既有16条、长1430km,速度标准为200km/h及以下的城际铁路网基础上,将重要通道规划建设为350km/h的高标准制式,提升城际客运效率。加密湾区内各个中心极点的交流通道,加强湾区内互联互通。为实现高铁进中心、提升广深港发展主轴、支撑广佛—珠澳发展极轴、巩固南沙副中心地位、打造湾区门户枢纽,提出以下规划方案(见图5):

新增高速铁路规划

1)延伸广深港高铁至广州站,实现深港至广州中心区1h互达。

延伸段线路由广州南站至广州站(23km),西九龙至广州站长170km,旅行时间约60min。实现广州南站、广州站、广州东站、棠溪站、北站五座大型枢纽互联互通,高效组织运营。

2)规划研究广深第二高铁,实现莞深至广州中心区1h互达。

新建线路始于深圳机场,经东莞松山湖引入广州东部新客站,深圳机场至广州东部新客站全长约165km,旅行时间约45min。在广州东部新客站继续向北衔接广河高铁、经机场至北站衔接广永高铁;通过联络线衔接广深五六线至广州东站。

3)新建广中珠澳高铁,实现珠澳至广州中心区1h互达。

新建线路始于广州东站,经莲花地区、庆盛后引入南沙枢纽,继续向南延伸至中山、珠海、澳门。主线为广州东站至横琴,长约165km,旅行时间约45min;支线延伸至知识城,长约30km。在万顷沙与深茂铁路、在知识城与广河高铁贯通,在莲花站设联络线与琶洲支线衔接。

4)谋划南沙副中心至深圳、香港直达新通道,实现南沙副中心与香港30min互达。

香港机场(城区)—前海—宝安机场—中南虎城际虎门站,利用中南虎城际过江至南沙站,新建线路全长72km。将香港至深圳的规划西部快轨延伸至南沙枢纽,实现南沙地区与深圳机场、前海自贸区、香港的快速联系。

2017年6月,国家五部委联合发布的《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》(发改基础〔2017〕1173号),提出至2020年珠江三角洲市域(郊)铁路骨干线路基本形成,构建核心区至周边主要区域的一小时通勤圈。广州市已自主规划、设计、建设了具有市域(郊)铁路性质的地铁18号线、22号线,设计速度达160km/h,旨在实现广州中心区、番禺区、南沙新区的快速联系,满足30min的时空要求,支持南沙自贸区发展,同时加密中心城区线网,分担三号线客流压力。深圳市建设了深圳福田至坪山高铁快捷线,并被认定为国家市域(郊)铁路第一批示范项目,实现福田中心区与坪山新区的快速联系。借鉴广深既有规划及世界湾区经验,结合粤港澳大湾区的发展特征,积极开展市域(郊)铁路的发展规划。目前,广州市在既有规划的基础上,已经开展了广州市新一轮轨道交通线网规划修编及广州市域(郊)铁路规划,进一步提升市域快线的技术标准至200km/h及以上,同时初步规划构建600km以上、两横四纵的高等级市域(郊)铁路网络(见下图)。

市域(郊)铁路规划

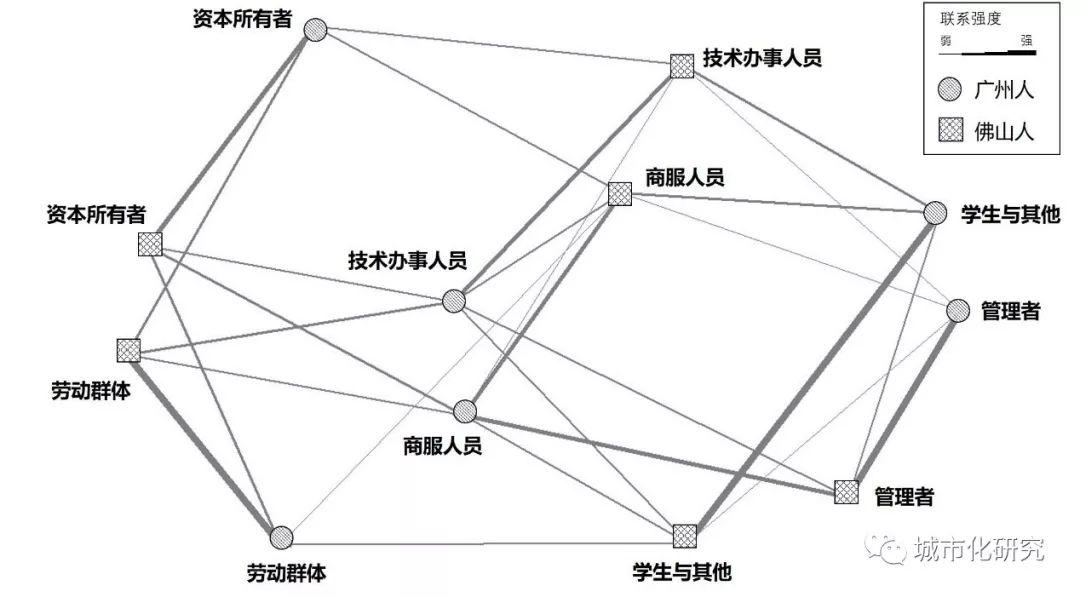

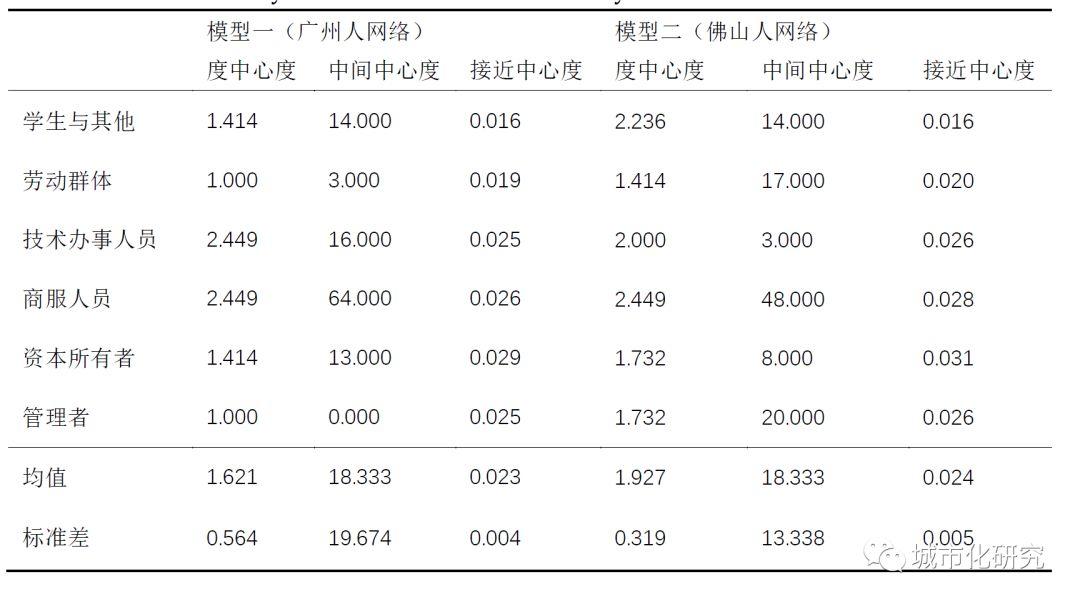

广佛两市相关部门于2015年组织编制《广佛两市轨道交通衔接规划》,明确广佛两市轨道交通总体衔接通道构架与模式,保障两市线网无缝对接。规划提出11条轨道交通对接通道,其中规划9条,远期预留2条,近期衔接线路总长98.2km。其中广州线路向佛山延伸通道3条、佛山线路向广州延伸通道5条、两市贯通线3条(广佛线、广州19号线与佛山10号线贯通运营、佛山6号线与广州12号线贯通运营) (见下图)。

跨市地铁规划

随着广佛同城深度融合、广清一体化加速、广深科技走廊的提出,粤港澳大湾区内同城化、城市连绵发展趋势越发明显。为加强粤港澳大湾区内周边城市间的轨道交通衔接,推进同城化地区的跨市地铁建设,吸取广佛两市轨道交通衔接的规划建设经验,重点加强广州、深圳与周边城市的轨道交通衔接。规划广州至周边城市超过30条以上的轨道交通衔接通道,促进湾区一体化发展:构建17条通道全方位融合的广佛一张网,打造6条通道相互渗透的穗莞一体化网络,其他邻穗城市中心直达的跨市地铁网络。构建深莞相互渗透的5条轨道交通通道,预留与惠州、香港联系的轨道交通通道。

写在最后

历经多年发展,粤港澳大湾区现代化交通运输体系基本形成,并在航空、航运、铁路运输等众多领域达到世界领先水平。但与世界一流湾区相比,粤港澳大湾区在轨道交通方面仍存在网络规模总量不足、轨道交通体系构成不尽合理、部分城际铁路通道标准偏低、出行时耗长、市域(郊)铁路发展滞后等不足。为提升粤港澳大湾区核心竞争力,需要进一步优化轨道交通体系,通过轨道交通引导人口聚集,人口聚集推进经济聚集,再反过来吸引人口聚集、促进轨道交通发展,为粤港澳大湾区发展催生新的经济秩序。未来大湾区轨道交通体系应集中力量探索规划建设高标准城际铁路网络,与国家铁路有效融合;积极谋划高等级市域(郊)铁路网络,促进湾区均衡发展;大力推进同城化地区的跨市地铁一张网规划。

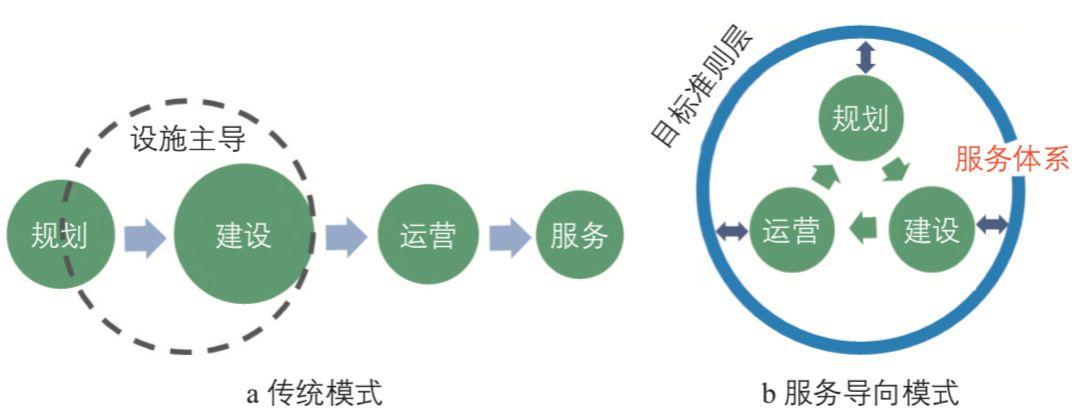

此外,由于粤港澳大湾区在体制机制方面的特殊性,仅依靠交通基础设施的连接将远远达不到湾区发展要求,未来要做好从设施的连通向体制机制的联通转变,在交通运营方式以及信息、法律、服务机制等方面做好保障,形成一体化的体制机制,真正建成高质量的现代化交通系统。

点击“阅读原文”查看

“观点集萃”栏目更多内容

202017期

编辑 | 张斯阳

审校 | 耿雪 张宇

排版 | 邵思倩

原文始发于微信公众号(城市交通):景国胜:粤港澳大湾区轨道交通体系发展的思考

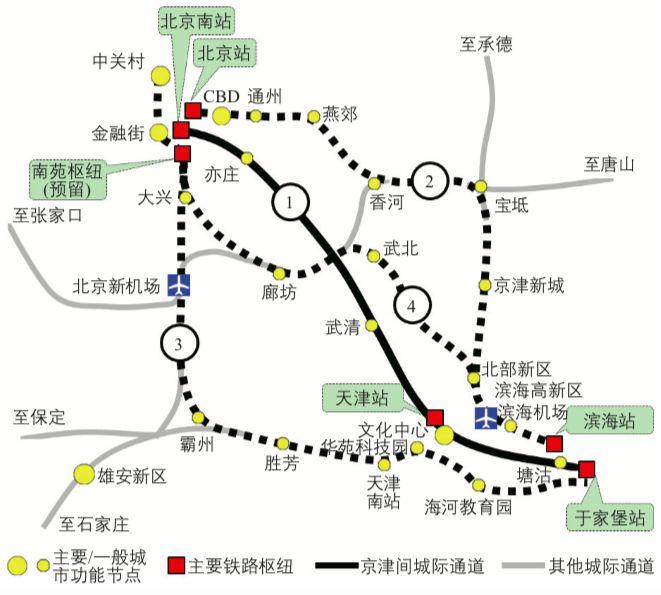

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展