文:中轴线 青骑士 潘达 七公

从缓坡到天梯——动态的人口分层

北京历来被看作两座城市。

这并不是北京的专利。早在古希腊时代,柏拉图便已从雅典和遍布伯罗奔尼撒的大小城邦中看出了端倪:“任何一个普通的城市实际上都可以分为两个,穷人的城市和富人的城市,它们互相对峙……”。2015年胡润研究院发布的全球城市富豪人数排行榜中,北京亿万富翁人数居全球第一,为100人;同时,千万资产富豪数达到16.8万——这令人十分惊讶,每千人里面有7.5个人属于这类富豪。

如今北京的规模已经不是两千多年前的雅典可比拟,和世界众多大城市一样,它和它的市民承载着众多被高度文学化的、成对存在的标签:除了经济意义上的穷与富,这座城市还被分为土著的与外来的、户籍的与流动的、核心的与拓展的,不一而足。城市的管理者与市民一样热爱这些标签,新近又有了“首都的”与“非首都的”、“高精尖”与“疏解对象”这两对。

北京人曾经爱相互以“爷”相称。这与其说是一种客套,倒不如说是一种许诺,一种代表整座城市做出的许诺。在社会阶层极度多重化的北京,任何人都不可能永远是爷。所有层次的居民,都将获得某些情境、某些可能性,使他们有一天的角色得以变化。北京如同一台大机器,它承担着创造市民的任务,并在这个过程中,逐渐把巨量的零件粘附在自己身上。人们说,这座城市集中了太多资源,但城市从来不仅是一个级别或是一批单位,所以,使无形的资源成为有形的福祉的,正是在北京这条城市文明的流水线上一代代渐次成型的每位市民。

老舍《茶馆》剧照,作者桑川

公元1272年,元大都工成。获得这座崭新城市户籍的第一批居民,是从金中都旧城中精挑细选而来的上流社会成员:“时诏旧城居民之迁京城者,以资高及有官者为先”。可以说,从这一天起,北京的人口逻辑就定下来了:对一座都城而言,其行政运作的需求和作为九州首善的观瞻,是决定其人口结构的第一动力。

“爷”的时代早已过去,户籍的时代降临了。在一片发展并不均衡的国土上,这座巨大城市的户籍,如今不仅意味着享受繁华,更意味着转瞬间获得另一种身份的可能性。如果说当年大大小小的“爷”给在北京这座社会金字塔上攀登的人们提供了无数相对缓和的阶梯,那么如今的户籍则如同一座直上直下、一步登天的门槛,非上即下,非里即外。

然而,一座只有贵胄豪门、高堂深院的城市,势必如同空中楼阁。如果没有一个庞大的、从事中下层服务业的群体对应存在,这座城市无法运作。当历史上北京最好的地段,被先到者圈占之后,充实剩余部分的,是作为服务者存在的军民。这一部分人口,在几个世纪中壮大,同时内部逐渐分层,成为北京居民的主体,北京才得以真正成为一处百业云集、人烟辐辏之地。八百年间,北京城里曾先后崛起一系列人口和商业活动高度密集的区域,这些崛起的背后往往有行政力量的影子——比如,庙市的背后往往是皇家祭典,店铺的背后可能是官粮码头。但政治权力本身终究不能造就繁华,在九重与闾阎之间沟通的,只能是普普通通的人,从全国各地汇集而来的人。

几朝京师做下来,北京自然而然形成了一种精英逻辑。那些高高在上的人上之人,往往在某种意义上被看作这座城市的全部“有效部分”,而支撑着这云端之城的庞大基座,尤其是这基座的底层,则沦落到城市管理者视野边缘。

在“北京居民”这摩天的门槛的阴影下,奋斗着几类不同的人。

其中一类是城市的夹缝式参与者。他们甚至不希求有一天能获得北京的居民身份,在这座城市中,他们经营着流动的水果摊、早餐车、废品生意,或一个开墙打洞而来的零食铺面。对他们来说,北京所提供的福祉在于他们的产品在这里所享有的定价空间。这群人在城市的角落里运转着那些最被人忽视的齿轮,但他们对政府苦心设计的户籍制度并不敏感——至少远不如对城管的动向更敏感。于是,我们看到,城市管理者对待他们的态度很简单,即“震慑”。比如在最近《京华时报》的一篇报道中,东四街道的一位负责人面对刚被用红砖封堵的墙洞,向记者介绍说,这“裸露的红砖墙”就是为了“对其他开墙打洞的商户起到震慑作用”。

东四文保区封堵开墙打洞(北京日报)

另一类是城市的部分式参与者。他们可能在动批有一个合法摊位,可能每天早早就到十里河清点库存。他们在这座城市中经营着不止一个大产业——那些本地居民参与度不高但有有着充足需求、足可形成垄断的产业。他们纳税,享受某种程度的社保,关注着各种户籍与产业政策的动向。这与其说是为了把握小商业本身的未来,不如说是在把握他们自己的未来。与前一种人情况不同,这批人的直接引入者就是城市管理者本身。所以,当管理者的态度转变时,他们至少有资格获得一种经过深思熟虑的、有组织的出路,去往廊坊、沧州或高碑店。

疏解中的大红门服装批发市场(北京青年报)

第三类是城市的全职型参与者。他们可能刚刚走出北京重点高校的大门,可能出入于各类创业咖啡,找寻着自己的第一桶金。他们行止与北京本地人无异,并且野心勃勃;尤其重要的是,他们有着自己的文化圈、身份认同,乃至艺术形象——他们自称“北漂”,有着自身在这座城市中的话语权。他们谈论着资本或学术,但对他们来说,北京却绝不仅是市场或学院,而是上面提到过的那座大机器——在轰鸣中,机器制造着未来的他们和他们的后人。他们可能是城市管理者或多或少希望留下的一批人,但也是对户籍制度最为敏感的一批人。近日,FT中文网上的一篇《谁将走出北京》对此做了详尽的论述:他们即使被北京接纳,但如果他们的孩子有一天不得不回到原籍考试,他们也不可能留在这里。如果说上一类人做着北京人不做的事,那么这一类人做的,就是他们认为只能在北京做的事。做这样的事,他们需要安全感。

广泛传播的北漂群体生活艺术表现(某电视剧剧照)

到这里,我们似乎应该补完柏拉图那句话:“任何一个普通的城市实际上都可以分为两个……这两大部分又分化成许多更小的城市,如果你把它们当成了单一的城市,那就大错特错了。”

金字塔的两端:疏解的逻辑

一座城市人口结构的金字塔可以有多种画法。年龄、收入、产值都可以作为划分标准。但在人口疏解的大旗被举起的今天,一座全新的北京人口金字塔被描绘出来。它只有两层:去与留。根据2014年的统计,北京的常住外来人口比例为38%。而今这一比例只可能更高。随着更为严格的落户制度被制定,每一年逐渐提升的人口疏解指标被下达,这些随时可能被要求离去的人构成了金字塔的底层。

一种利益的牺牲往往是另一种利益的保障。那么到底是谁站在金字塔的顶端呢?

在能够回答这个问题之前,我们就已经清晰看到,对“什么人应该离开”这个问题,疏解的发起者是有明确设计的。新的产业禁限目录成为疏解的推动力,每个产业的监管部门都提出了极为明确的疏解方针,即便是一贯以鼓励为主的文创产业,北京也决定不再照单全收,近日已将影视作品摄影基地和动漫分镜头制作等“劳动密集型”环节拒之门外,从而在行业内引发了一场小小的讨论。这些政策,被官方生动地形容为“只做白菜心,不做白菜帮”。在这句大俗话的背后,北京的逻辑被公众如是解读:只要成果,不要过程,只要鲜花与荣耀,不做滴落汗水的土地。显然,疏解政策正站在风口浪尖。

首先我们必须承认,疏解的确是经过深思熟虑的政策,有其内在逻辑:它紧紧把握住了产业门类与城市建筑形态对流动人口的意义,并不试图在广大的北京市域范围内推进同一疏解强度,而是细化指标,按行政区域的特点实施。如果说,对于动批、大红门等区域专业市场的腾退抓住了在京非户籍人口的从业导向,那么对于中心城区地下空间、群租空间和“开墙打洞”的广泛严格限制则说明了决策者对空间形态与人口构成之间的关系的认识。任何城市中的流动人口,包括绝大多数创业人员,对其居住和经营空间的成本都有极高的敏感性,而城市中的空间成本又与其规模和结构永久度有着直接联系。通过调控城市空间的这些物理属性,决策者成功把影响施加在空间的经济和社会属性上。随着低成本空间的消失,这些区域对外来人口的吸引力仿佛也弱化了。

但是,当这样的疏解政策被仓促推进,并取代生产总值,成为新的政绩化指标时,决策者正在以一种简单的数字逻辑理解这座城市中原本多样的居民。通过这场遴选,决策者的重点首先不是谁将升至金字塔的上半部,而是有谁可以被合理地压到金字塔下面。在这一思路下,疏解政策对户籍敏感者(例如高学历创业者)的伤害实际上大于对户籍不敏感者的推离作用。

回到刚才的问题上。如果说被疏解对象构成了目前北京人口金字塔的底部,那么站在金字塔的顶端发起这场疏解的,又是谁呢?显然,并不像一些人认为的,是北京的户籍人口。它是谁,取决于这场疏解的最终受益者是谁。

在2020年将北京的常住人口限制在2300万人,有谁将从中受益吗?所有人,还是没有人?北京的管理者们强调,历史上北京的规划人口曾经经历过一系列预期,但最终都被提前突破。他们得出的结论是,错了的不是规划,而是人。不是城市的发展被低估了,而是城市压根就不该有这些“不合适”的人。“适合的留下,不适合将依法进行疏解。”从这样的说法中,我们似乎能嗅到一种计划经济的乌托邦。仿佛发展的节奏是可以完全控制的,任何在控制之外的发展成果应该当作“不合适的”、无效的发展来处理,即便是人口。越来越多的声音正在拷问着这个逻辑,近日一篇题为《人口是城市福祉而非诅咒》的文章更是直言:“人,不是可以被调控的目标,而是资源调控所服务的对象。去控制人,而不是增加物,这是一种人不如物的傲慢,是一种对文明发展的根本性曲解。”

再者,目前的疏解政策给我们展现的是一幅超现实的“未来城市图景”。在这光鲜如效果图般的画面上,北京将在实现“四个中心”定位以及“十三五”规划发展目标、大力吸引人才的同时,具有更严格限制的人口总规模、更分散的人口布局、一个人口更少的中心城和更加“纯粹”的人口构成。在最近一篇题为《重画大北京地图》的文章中,作者用简单而直接的语言赞颂了这一科幻小说般的图景:“未来,北京要用越来越少的人口,越来越少的产业,以及越来越少的资源消耗,来做出同等甚至是比原来更多的GDP”。

很难说这样的图景在未来能否实现,但在世界历史上,我们确实找不到这样的城市发展历程。任何一座大城市的成长,都伴随着人口的大量涌入。随着北京变成一个更好的地方,实现更多资源,创造并分配更多福祉,它的人口吸引力有可能降低吗?如果不可能,那么目前实施中的宏大的北京人口规划,与其说是一个计划经济的乌托邦,倒不如说成了一个反增长理论的乌托邦。透过它,我们隐约可见决策者们的一场逻辑困惑,对发展的希冀与焦虑交织而成的两难态度。这一态度在两个极端之间摇摆,一个极端是把人单纯当作消耗资源的累赘,而另一个极端则是把人仅仅看成是推动社会发展的红利。我们似乎缺乏一种更为朴素而具有人文关怀的视角,那就是把人当成人,普普通通的人。

通过这场疏解,北京将得到什么,又将失去什么?赢家是谁,输家又是谁?我们只能拭目以待。

奢谈疏解的城市格局:一座大都市的辗转腾挪

“高楼弯折之后重新组合,蜷缩成致密的巨大魔方,密密匝匝地聚合到一起,陷入沉睡。然后地面翻转,小块小块土地围绕其轴,一百八十度翻转到另一面,将另一面的建筑楼宇露出地表。楼宇由折叠中站立起身,在灰蓝色的天空中像苏醒的兽类。”

在今年的国际科幻文学大奖雨果奖作品《北京折叠》中,作者郝景芳为我们展示了这样一座拥有八千万人口的北京。在这个颇为残酷无奈的故事中,北京是一座三重城市:低密度、贵族化的北京生活着五百万人;中等密度、工薪阶层的北京生活着两千五百万人;超高密度、社会底层的北京生活着五千万人。这三重北京永远不会同时运作,一个醒来,另一个便睡去。

这可以说是人口疏解的极致效果了。然而即便是天马行空的科幻,也具有某种现实性:作者没有设想一个在空间上无限铺展的北京,而是三层北京在同一空间的叠加,即便这种叠加以时间的分割为代价。

北京在平面上铺展得太大,这一点已是共识。然而,在目前人口疏解的政策之下,北京的铺展显然还没有收敛的迹象,而是在继续强化。我们可以很清晰地看到,北京的疏解在空间上分为三个圈层,最靠外的自然是京津冀一体化的圈层,是北京市域范围外产业转移、科研成果转化项目的空间;其内侧是北京郊区各新城组成的圈层,是承担中心城人口疏解和新兴产业的空间;最内侧则是被规划为人口净迁出区域,刚刚迎来“人口增长拐点”的城六区。众所周知,北京一系列城市问题的根源在于其“业在城内,人在城外”的格局。上述三个疏解圈层中靠内侧的两个,显然正试图通过把人继续推向城外,来解决中心城“过于密集”的问题。

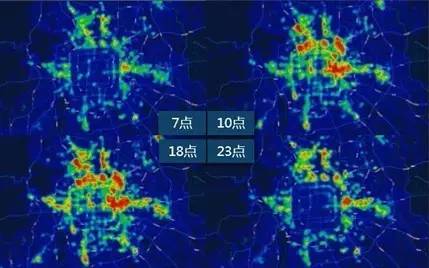

问题是,北京中心城的密集是一种虚假的密集。这片三百多平方公里的广阔区域,仅仅是一种低效率城市空间的均匀分布,“与伦敦、纽约、芝加哥等国际城市相比,北京并没有一个严格的相对紧凑的就业中心地区[ 于涛方,吴唯佳,单中心还是多中心:北京城市就业次中心研究,《城市规划学刊》,2016第3期]”。此刻,北京那种一贯的乌托邦般的超前再一次显现了出来——这座城市在尚未拥有一个中心的时候,已经在谈论一个去中心化的未来了。然而,与人口一起被转移出中心城的产业,一时无法支撑起各新城的发展预期——尤其是,在北京这样交通成本极高的城市中,高端产业对中心城(即便是一个不完善的中心城)的依附是相当可观的——于是在接下来一段时间中,北京很可能将面临更为严重的潮汐式城-郊失衡,人与业的分离恐怕难以缓解。

如果疏解所能做到的仅是让这座城市的各个人口和产业节点之间的距离进一步增加,那么,北京最终可能沦为一个更加松散而低效的空间框架。靠疏解人口和产业来治疗“大城市病”,结果陷入一种恶性循环:为了控制人口而人为压制中心城公共服务和产业空间,导致就业、教育、医疗等资源因为过度分散而再趋紧张,然后又把这种短视继续归咎于人口。

第一季度北京市民出行大数据报告(百度2016年某天的分时热力图)

如今,职住平衡的概念被越来越多地提起。但如何达成这种平衡?北京似乎还没有找到答案。压在中心城上的种种严苛的人口疏解和产业禁限政策,使得在这里形成高效率、高汇聚度的城市空间成为奢望,北京依然如同一张越摊越大、越来越平均的煎饼。或许是为了避免出现新一轮的“疏解式扩张”,通州新城被作为中心城的“反磁极”而建立起来。作为北京城市副中心,通州历经数次定位提升和规划调整,将集中接纳可观的高端资源。

可惜的是,通州的人口政策依然没有走出一条新路。通州试图在建设一个最具先进性和前瞻性的城区,甚至要超越中心城,实现北京规划者的最高梦想。与此同时,在这个无疑将具有极高人口吸引力的城区正在形成的过程中,人们又早早地关闭了它的大门。这处被寄托了平衡一座两千万人口大城市格局的期待的城区,甚至在发展之初就给自己设定了两百万人口的天花板。从曾经强调的“承载北京未来发展”、“京津冀协同发展桥头堡”到如今的“限控户籍人口”;从野心勃勃的“带动四十万人口疏解到通州”到“通州至少疏解十万人口”,通州最初规划中“兼济天下”的角色已渐渐变成了“独善其身”。它正在两种前景之间摇摆:一种是成为一座综合城市,走上(再)城市化道路;另一种则是成为一个被严密管控的“特区”。通州如此,中心城的前景何尝不是处在同样的困惑中?

再进一步说,这或许也是北京居民的集体困惑:每当行政力量决意在一片区域集中资源,实现一场发展的时候,人们在那里生活的权利往往就会先行受到限制。在北京这座大城市中,分离的似乎不仅仅是“住”和“职”,而是还有些什么别的东西。

前文:

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展