引言

推进京津冀协同发展,是新时期党中央、国务院提出的重大国家战略,要以建设世界级城市群为目标,继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列,加快形成国际竞争新优势,在更高层次参与国际合作和竞争,发挥其对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。

随着京津冀协同发展上升为国家战略,北京、天津、河北在各个层面的对接和合作加快推进,也对京津冀城镇群发展取得一定共识。交通一体化作为率先突破领域,需要规划先行,以交通设施为先导,引导区域功能提升、产业转移和人口疏解。

2.现状交通态势分析

2.1 区域运输格局呈以北京为单中心的放射状

首都门户功能缺乏区域性分工与组织,带来北京压力集聚和区域交通服务不均衡的现象并存。国家运输通道以北京为中心放射式布局,区域高等级客货运枢纽集中于北京中心城区,北京汇集大量通过性交通和区域转换交通,承载过多国家运输组织职能。中心城市运输组织功能发展极不均衡,天津、石家庄等区域中心城市面向区域的网络不完善,区域组织功能不强,交通分流和功能分担作用不明显。

2.2 区域运输结构不合理

现状主要依托以北京为中心放射布局的国家干线公路来满足城际联系需求,区域运输中90%的客运和86%的货运均是依靠公路来完成的。首都外围联络性通道缺乏,中心城市及枢纽港口、机场的辐射带动作用发挥不足,区域网络型空间结构的形成和发展受到严重制约。环首都圈及区域各城镇间高速公路联系需绕经并借助于北京的五环、六环路实现过境功能,交通联系直捷性不高。外围地区发展过分依赖于北京的放射性轴线,与北京的联系较为方便。京石、京张等主要放射通道运力不足,拥堵问题严重,供需矛盾突出。

2.3 交通被动适应环首都地区与北京间一体化,新城对外围地区空间和交通组织作用不强

在高速公路及公交支撑下,北京的部分城市职能疏散到环首都的燕郊、香河、大厂、廊坊、涿州、固安等县市,初步形成与北京功能联动的半径50公里发展地区,这些环首都地区已经疏解了部分北京市的居住人口,但是由于北京市近郊新城以及环首都地区产业发展缓慢,就业岗位仍然集中在北京市中心城,因此,早晚高峰大量的通勤客流对北京市东、南、西南等几个重要通道产生非常大的压力。环首都地区对北京市的交通对接诉求强烈,包括高速公路和地方干线公路的互联互通,以及北京市城市轨道线路的对外延伸。

3.区域交通发展趋势及对策分析

在京津冀城镇群发展战略共识下,城镇体系、产业功能布局、交通基础设施、公共服务和生态安全格局等方面协同规划和政策将陆续出台。交通基础设施作为区域协同发展的先导,未来区域交通发展将呈现世界级城镇群发展下的国际交通枢纽中心化、京津冀区域协同发展下的交通一体化、北京及沿市界城镇协同发展下的交通同城化三个方面的趋势。

3.1世界级城镇群发展下的国际交通枢纽中心化

对策一:打造世界级航空枢纽群

世界上的国际大型枢纽机场普遍依托世界城市,呈现中心强化的发展态势,纽约、伦敦等世界城市航空枢纽基本位于大都市区50公里左右的空间圈层。借鉴国际航空枢纽发展经验,京津冀宜围绕首都机场和北京新机场打造国际航空枢纽中心,构建层次清晰、分工协作的世界级机场群。

强化首都机场和北京新机场大型国际航空枢纽功能,提升区域机场国际竞争力。新机场与首都机场协同,加强国际与国内航班中转衔接,打造亚太大型国际航空枢纽及亚洲门户。

有效利用北京新机场建设的窗口期,发挥天津机场运输潜力,拓展国际国内航空枢纽功能,承接首都机场溢出的航空需求,构建全货运航线网络,建设北方国际航空物流中心。

发展石家庄机场成为京津冀南部的枢纽机场、区域低成本航空的主要基地和北京枢纽备降机场。

对策二:构建国际重要湾区港口群

明确津冀港口发展定位。天津港大力发展航运服务业,加快航运要素集聚,形成北方国际航运中心和物流中心的核心区,进一步提升集装箱运输功能。唐山港、沧州港、秦皇岛港作为能源矿石散货主要发展港,进一步提升运输保障能力。天津南港区、唐山港、沧州港、秦皇岛港拓展临港工业、现代物流等功能,成为北方国际航运中心的重要组成部分。

完善港口集疏运体系,加强铁路通道建设,积极发展铁海联运,优化调整公铁集疏港运输结构。着力完善天津港向北、向西的铁路集疏运网络;打通唐山港至蒙中、蒙西地区的煤炭运输通道,形成国家“西煤东运”第三大通道;增强铁路沿线无水港布局和功能。

完善疏港公路体系,改变现状晋蒙煤运出海过度依赖京藏高速并经由北京的局面,在北京以南增添荣乌、保阜—保沧、京昆—津石等衔接天津港、黄骅港的高速公路通道。

3.2 京津冀区域协同发展下的交通一体化

对策一:优化国家综合交通运输大通道

优化承担大区域、长距离、大容量客货运输的综合交通网络格局,构建京津铁路双客运枢纽格局,优化客运专线网络布局;强化津冀铁路货运中心地位,调整铁路货运组织格局,完善京津冀区域干线公路网,疏导首都过境交通压力,加强京津冀区域与国内主要经济区之间的交通联系,提高对外辐射带动作用。

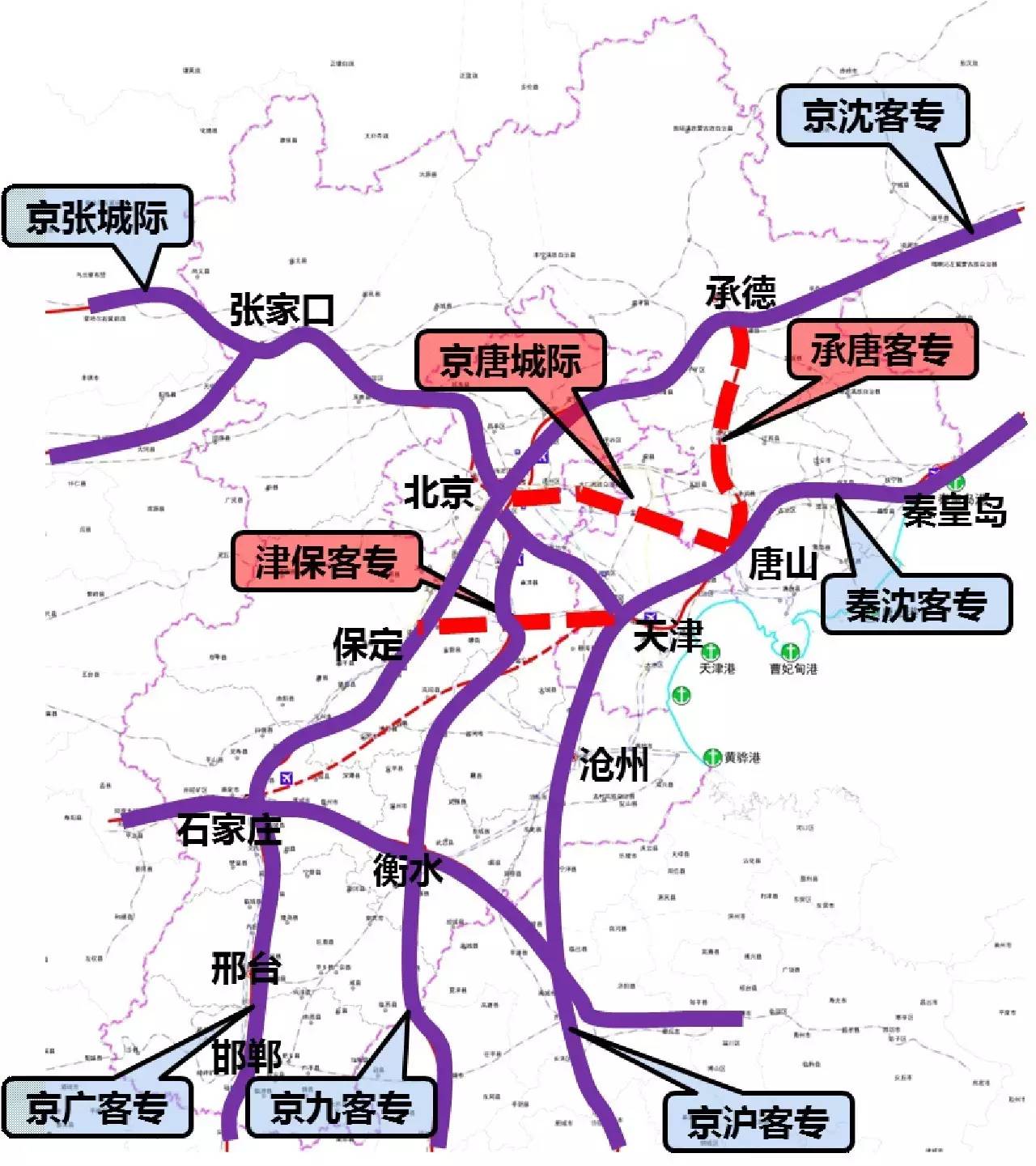

铁路客运方面,要增强天津铁路枢纽地位和功能,新建承唐客运专线,实现京沈客专与天津的联系,构建“东北至华东、华中、华南等”方向的客运专线大通道。

图1 京津冀区域铁路客运通道规划示意图

资料来源:根据京津冀区域交通规划统筹整合方案绘制。

铁路货运方面,要改变以北京为中心的铁路货运组织格局,强化天津铁路集装箱中心站功能,统筹铁路货运编组站区域布局,完善以天津为中心的铁路货运系统,把天津建设成为华北地区铁路货运中心。

公路运输方面,完善的重点放在面向西北、东北的区域通道建设和提升,绕行北京、天津城镇密集区的过境通道建设和主要港口集疏运系统的建设与完善等方面。优化路网结构,促进区域“单中心、放射状”路网格局向“多中心、网络状”转变。

图2 京津冀区域高速公路运输通道规划示意图

资料来源:根据京津冀区域交通规划统筹整合方案绘制。

对策二:优化区域交通运输结构,建设“轨道上的京津冀”

适当控制高速公路投资建设规模,将建设重点转向客专、城际铁路,从根本上改变区域陆路交通过度依赖公路的局面,优化交通运输结构。

以北京市为核心构建圈层结构,依据圈层空间发展格局,建立多层次轨道和铁路服务系统,统筹形成轨道引导的区域走廊发展模式,服务各中心城市、城市核心功能区和潜力发展地区,引导功能、人口、产业向铁路走廊上的节点地区集聚,同时依托铁路枢纽培育成长性地区职能。

对策三:优化城镇群之间综合交通体系,完善区域运输网络

依据京津冀城镇群功能发展定位和空间布局,合理确定区域一体化的交通网络格局和规模,加快推进京津冀城镇群之间城际铁路网络互联互通和城际干线公路网直连直通。

铁路客运方面,在充分利用高铁和既有铁路服务城际功能的同时,加快区域内城际铁路网的完善。以北京、天津、石家庄为中心,构筑覆盖区域主要城镇发展走廊的城际铁路网。改变各线独自运营的布局形态,形成互联互通的网络化格局,显著提高区域各主要城市、重要新城、大型交通枢纽的通达性和辐射能力。

铁路货运方面,利用北京市铁路外环线组织铁路货运,调整外环线东南环、南环至涿州、霸州、廊坊、香河,加强铁路外环线与疏港铁路线路的联系与转换,统筹区域铁路货运编组站的布局和协同管理。

公路运输方面,以北京、天津、石家庄及沿海主要港口为重要放射节点,构建全面覆盖区域20万人口以上城市、重要枢纽的高速公路网。完善城际间高速公路互联互通、快速直达。

3.3 北京及沿市界城镇协同发展下的交通同城化

从2005年至今,北京市各新城及沿北京市界城镇人口增长势头迅猛,在人口增长的同时各区县及环京城镇产业发展相对缓慢,职住不平衡使北京市的通勤交通圈不断向外扩张。

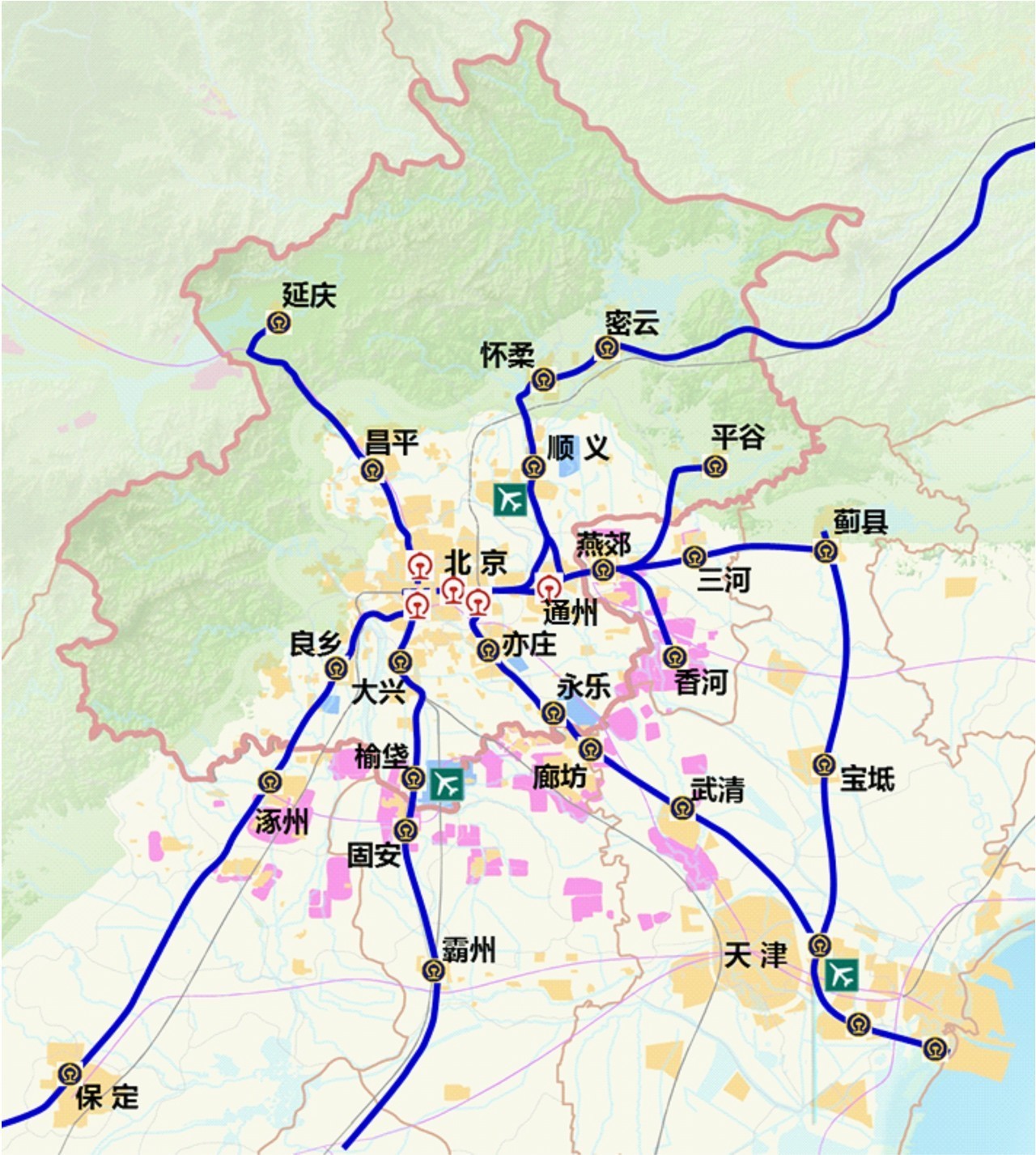

综合考虑北京及沿市界城镇发展态势和都市区空间圈层化拓展规律,建议依托市域(郊)铁路和快速公交廊道采取“簇轴式和枢纽主导式”空间发展模式,推进北京空间布局优化调整,引导沿市界城镇空间合理布局,满足区域内一日经济社会活动的需要,实现交通基础设施供给和服务同城化。同时要主动调整北京市域职住关系和梯度分布,努力控制中心大团未平衡就业岗位规模,积极优化边缘集团和新城职住比例,加强区域铁路和地铁快线建设力度,推进中心城地区多层级轨道交通网络互联互通建设,以及交通枢纽和主要功能区的有机耦合,实现中心大团、边缘集团、近郊新城及沿市界城镇之间的人口、就业岗位与交通廊道在容量和空间上有序配置。

图3 北京及沿市界城镇轨道交通网络示意图

4.结论

要实现京津冀区域建设世界级城市群的目标,需要依据京津冀城市群功能定位和空间格局,围绕北京功能疏解、产业转移、京津冀协同发展的战略部署,着力优化区域交通运输空间格局和结构,完善运输组织和服务,强化多式联运,构建与城市群空间结构和功能相适应、与区域经济发展和产业布局相协调,绿色低碳的现代化综合运输体系。同时要建立区域开放型、集约化、高效、便捷的运输网络和多枢纽交通体系,扭转北京摊大饼、无序蔓延态势,推动轨道交通引导的走廊发展模式,引导与京津冀区域联动发展的北京开放型、多中心空间体系的形成。

参考文献

[1]京津冀协同发展领导小组办公室.京津冀协同发展规划总体框架思路(修改稿).2014年12月。

[2]交通运输部.京津冀协同发展区域交通一体化发展规划(讨论稿).2014年12月

[3]铁道第三勘察设计集团有限公司.京津冀铁路一体化布局规划研究.2014年10月

[4]中华人民共和国交通运输部.《国家公路网规划(2013年-2030年).2014年6月

[5]中国城市规划设计研究院,北京市城市规划设计研究院,铁道第三勘察设计院集团有限公司.京津冀区域交通规划统筹整合方案.2014年12月

[6]北京市城市规划设计研究院.首都空间发展战略研究.2011年12月

[7]中国城市规划设计研究院.环首都绿色经济圈总体规划.2011年3月

[8]北京市城市规划设计研究院.北京都市圈轨道交通资源整合规划研究.2011年4月

[9]河北省城乡规划设计研究院.河北省城镇体系规划(2013-2030).2014年12月

作者信息

徐铮鸣(1981-),男,硕士,北京市城市规划设计研究院交通规划所,高级工程师。

郑猛(1972-),男,学士,北京市城市规划设计研究院交通规划所,副所长,教授级高级工程师,注册城市规划师。

备注:

本文发表在2015年第6期《北京规划建设》(增刊)。图片、内容有删节。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展