本文为北京交通大学建筑与艺术学院夏海山院长在2017年中国城市交通规划年会上做的演讲报告,欢迎分享。感谢中国城市规划设计研究院城市交通研究分院等会议主办方提供资源支持!

目前大城市中交通问题、环境问题、住房问题和产业转型等问题交织,大城市陷入困境。大城市的问题是综合的、相互交织的,未来城市再发展也面临问题的整体破解,而大城市问题破解期盼从轨道交通建设获得治本的解药,得到可持续的再发展。

轨道交通的发展用简单的标准来看有正向也有负向的作用,我们在思考:所谓的“轨道交通与城市区域的协同”是怎样意义上的协同?在物质空间层面上来看是人/物与空间的交融通达关系,从社会空间层面是人/社会需求与空间的交融通达关系,那么从整体上来看实际上所谓的“协同”就是要通过打破原有的空间平衡,重新修补调整以建立新的平衡——物质空间与社会空间建构的整体系统的平衡。如点状的站点/枢纽、线状的空间联系、网状的空间关系;对土地价值的改变、空间功能发生的变化,职住空间关系的变化等等,以及所产生的一系列作用力,在不同层面导致一系列直接和间接的变化。

一、区域层面:轨道的“效能问题”

在区域层面我们着眼于轨道的“效能”问题,“效能”也就是效果和能力,我们在谈论交通的时候都在谈论可达性,轨道交通的可达性拥有“双向作用”也就是积聚力量和分散力量;在城市层面我们更关注轨道的效率问题,我们可以从交通技术视角入手用轨道交通解决交通问题,也可以从规划人文角度用规划解决交通问题。但是“时间问题”是被忽略的,轨道交通与城市空间的影响存在时间维度的关系,随着时间的延展存在平衡——不平衡——平衡的过程;在地段层面上,我们归结于轨道的效益问题。从经营者的视角更关注轨道的空间效益,而使用者则更关注时间效益,因此我们更要关注以往被忽略的“效益主体”的问题。所有这三个层面的问题都指向是否能够有效实现“理想的轨道交通与城市地段协同发展”?

近代以来与中国区域与经济发展密切关联的重要交通基础设施——铁路有效地带动了城市和区域的发展。铁路作为区域交通基础设施,与城市化、大都市圈的发展同步性是促进健康城镇化的重要因素。21世纪的中国是高铁时代,总里程数已经超过20000km,高铁提升了大都市圈之间的可达性,促进了经济、人口与流动性的城市空间格局重塑。

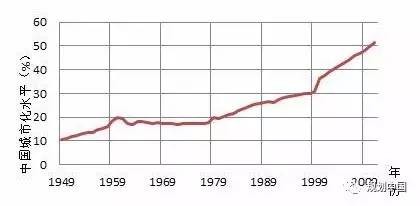

中国建国以来各年代城市化水平变化 (数据来源:中国城市统计年鉴)

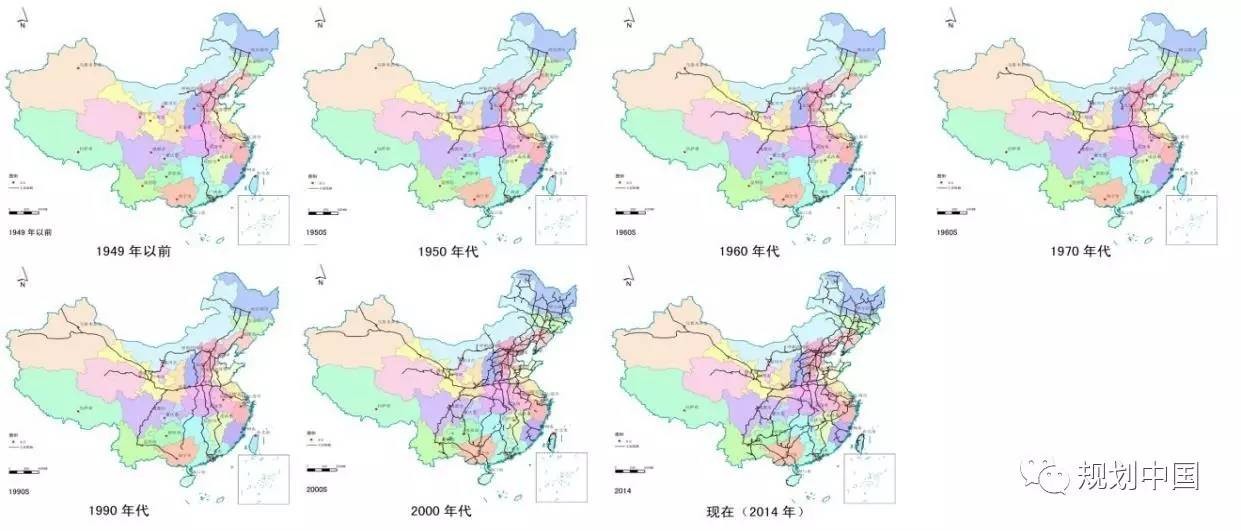

中国各个年代铁路发展的历史变化(数据来源:中国交通运输统计年鉴)

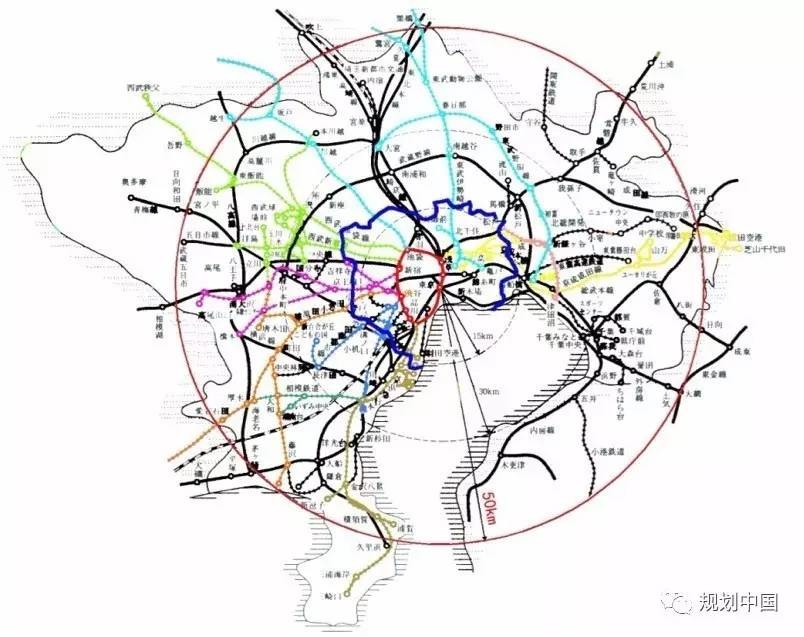

区域之间的互联互通是城市化、机动化进程向纵深发展的必然趋势,是解决城市内外交通困境的有效途径。但是区域互联互通的功能布局和发展需要地区和城市的多项选择,它不仅是国家交通网络的一部分,同时也是城市不可分割的一部分。因此,我们应该把轨道交通放在城市发展的大的格局去思考和评判。东京新干线等轨道交通发展成熟,一小时通勤圈可达区域半径高达80km,东京50km的交通圈覆盖了绝大部分的东京都、千叶县、埼玉县,带动了都市圈区域内的人口、就业、经济的全面发展,同时该区域内轨道交通,公共汽车等设施覆盖全面。

东京一小时圈内市郊铁路分布图

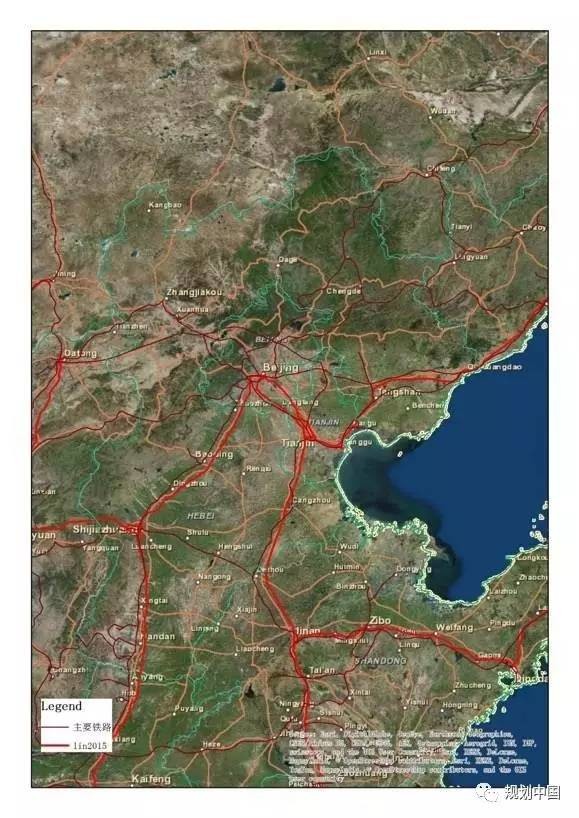

我们对京津冀地区也展开了大量的研究,寄希望于协同发展、轨道先行实现轨道上的京津冀区域,用高铁与城市轨道交通的衔接,为实现京津冀一体化发展提供支撑。

京津冀地区的普通铁路和高铁网络

经研究我们发现,在普铁时代的一小时通勤圈里沿铁路主干线的县级单元可达性较高,“通过性”收益较大,只要有铁路经过既有益处。在高铁情境下的一小时通勤圈面积扩大了5倍,包括了北京、天津和石家庄等9个大城市,但是“节点性”收益大,只有高铁设站的县级单元可达性较高,才有实际好处。

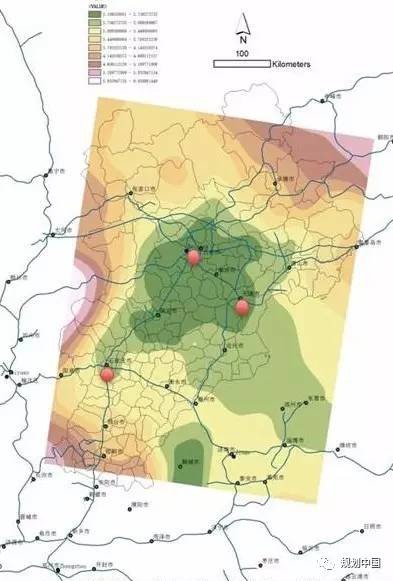

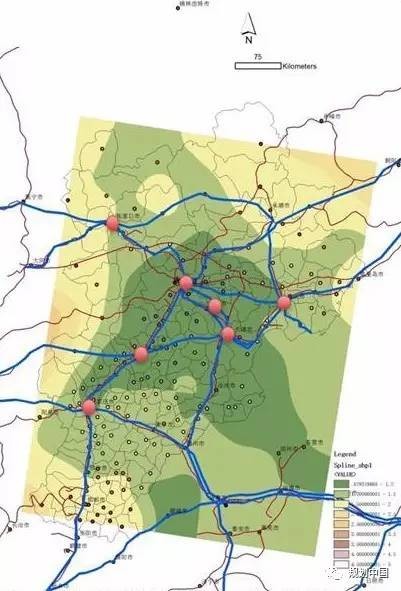

京津冀地区的普通铁路支持的可达性计算(图片来源:作者自绘)

京津冀地区的高速铁路支持的可达性计算(图片来源:作者自绘)

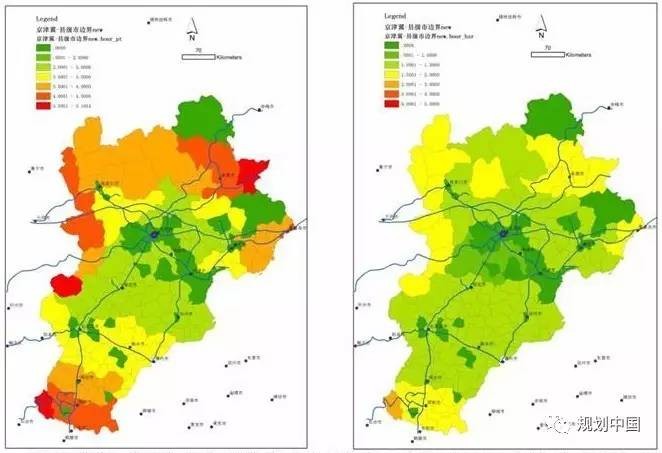

京津冀地区的县级单元在普铁(左)和高铁(右)情境下的时间可达性(图片来源:作者自绘)

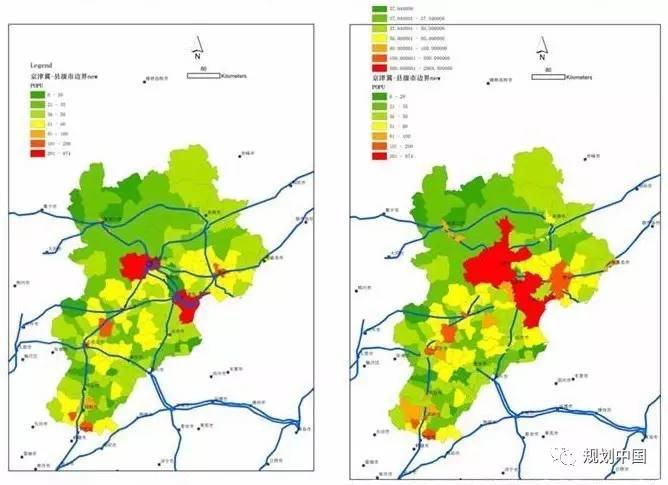

通过对普铁和高铁情景下,县级单元可达性的对比,我们可知晓对于京津冀地区,高铁通车的影响对于可达性的提升是显著的,大都市圈边缘地区的网络连通性更强,到中心城市更省时。虽然大都市边缘城市的可达性提升,连接性变好,而人口却经历净流出。交通条件的便利,使人口进一步向大都市核心区聚集,京津两地成为人口增加最多的城市。

京津冀地区的县级单元在高铁开通前(左)后(右)的人口分布变化(图片来源:作者自绘)

在京津冀区域尺度上,轨道交通的互联互通中“流动方向”成为问题焦点。第一,从通过性改变为节点性改变了城市—区域关系,传统上,普通铁路通过设站即对城市发展有益;然而在高铁时代,城市区域的正向流动才对城市发展有益。第二,人口和经济要素的极化流动使可达性具有双面效应,以京津冀地区为例,在可达性提升的同时,人口、经济要素分布并非更均衡, 而是更加向大城市流动。第三,区域性交通与城市内部交通压力叠加,高铁站本身面临着瞬时大量客流压力,与城市内部通勤压力相互叠加,可能产生扩大性影响,因而,如何平衡区域性交通与城市内部交通的压力,是下一部分要重点探讨的问题。

区域协同发展对城市空间的影响,不仅是一个单点的影响作用,而是城市空间潜入了整个高铁铁路网络,与整个区域对接。在京津冀地区,高铁线路与城市空间的良好连接,是支持区域一体化的核心。

京津冀交通运输大通道

由于北京放射状交通网络系统与高铁站布局,对通过性客流形成影响,与天津河北的区域交通网络的形成复杂性的关系。建议在现有的交通格局下,完善“点——轴——网络”多层级的区域交通体系,引导区域产业、人口的良性发展。大网与小网的互联互通,从极化集中走向一体均衡。交通的互联互通,还需要与社会空间的需求建立关联。

二、城市层面:轨道交通的效率问题

表:国内主要大城市轨道交通规划建设情况

伦敦、巴黎、纽约、东京城市地铁发展了100多年,城市空间与轨道交通共同发展演化。

中国城市轨道交通集中20年的建设,交通空间带动城市空间结构转型,也带来了更多规划层面的问题思考,需要解决更多跨越性、织补性问题。轨道该建多少?该建在什么地方?该什么时间建?

经过我们2012年调研,我们“轨道交通与城市规划两张皮”的情况严重,而现状的综合开发仍然游离在城市规划体系之外,与轨道交通系统规划也尚未实现有效的联系。关于交通问题,存在两种观点:轨道解决或是规划解决。城市轨道交通建设使城市内部人口空间发生变化:轨道交通建设联通了城市中心区和郊区,促使郊区化的发生(典型区域:通州管庄、昌平回龙观、天通苑,大兴城区),同时在轨道交通节点位置,人口密度进一步增加。尤其在轨道交通网络高密度地区,人口加密,分散和集中过程同步发生。

轨道交通站与城市空间发展的关系呈现出两方面特征,一是均质化,沿地铁线出行时间节省,人口分布随之延伸,体现出沿城轨交通线的均质化分布特征(如四号线、通州线);二是极化,一些节点的区位优势变得更加明显,人口密度分布的差异性更大。极化的力量大于均质化的力量。

城市轨道交通建设使城市内部就业空间发生变化:与人口分布相比,轨道交通建设后可达性的提升使经济要素进一步集中。CBD出现在轨道交通节点位置,虽然城轨交通提供了更便利的交通条件,但很少就业中心出现在郊区地带,集中的力量大于分散的力量。

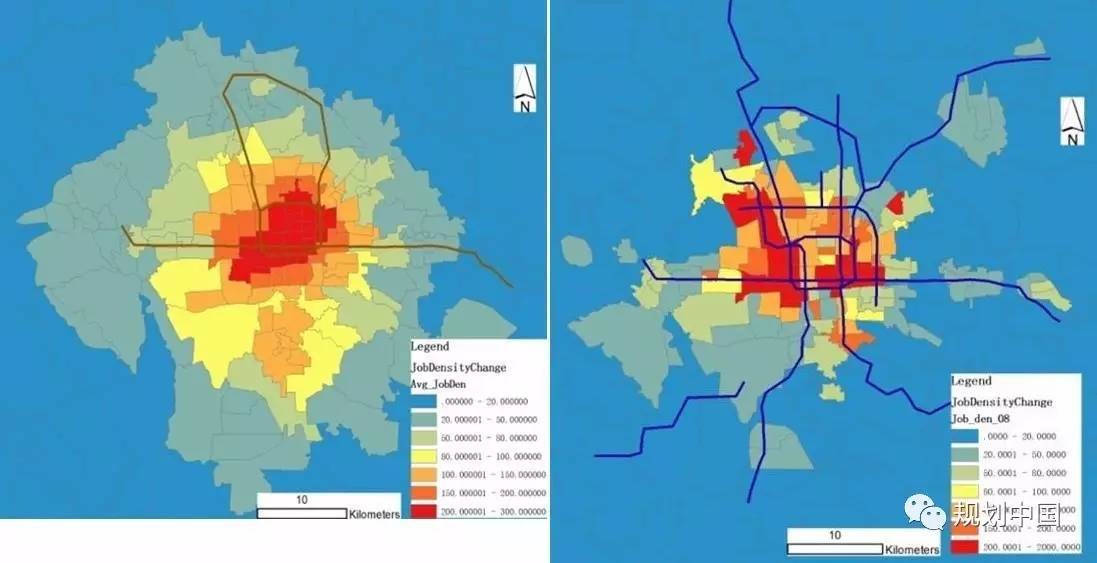

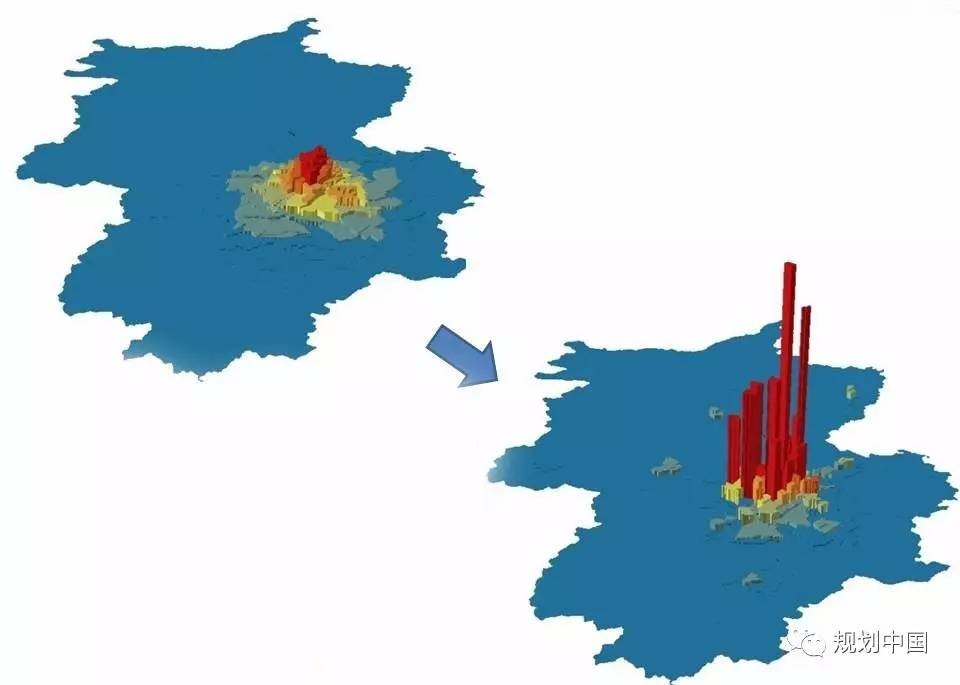

北京市2000年(左)和2010年(右)分街道的就业变化

相比人口变化,在就业空间分布中,极化的力量起到主导作用。区位差异更加突出,城市就业空间不再均质化。

北京市2000年(上)和2010年(下)分街道的就业变化(图片来源:作者自绘)

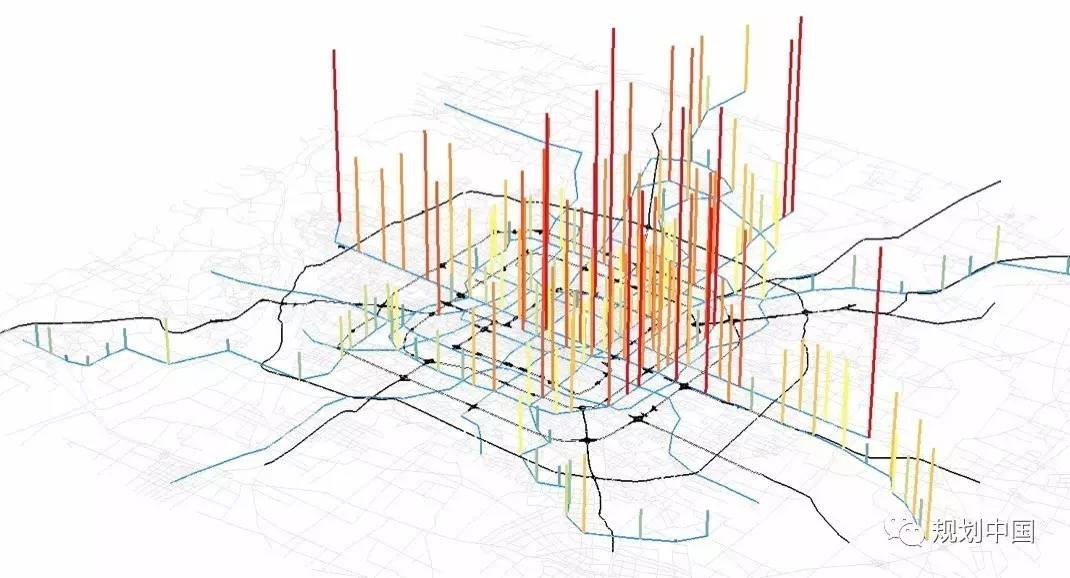

2014年,工作日早高峰期间常发拥堵路段637条,较上年增加比例为10.6%;工作日晚高峰期间常发拥堵路段1134条、较上年增加比例为4.9%。轨道交通是否是让城市变得更加拥堵了?城市轨道交通流量,显示了通勤为主的城市内部交通压力,区域性交通(高铁站、机场快轨)应如何与现有城市轨道交通体系衔接?这绝不止是一个简单的交通问题,是一个复杂的城市系统的问题。

北京市地铁系统进出站客流量人数(2014年)

三、地段层面:轨道的效益问题

关于高铁站和城市关系我们有诸多思考:

城市空间、城市边缘和城市远郊,哪种对于城市发展更有利?而因为城市规模和铁路现网布局现状不同,结论可能是不同的。大城市进入城市中心多,中小城市边缘通过多。铁路线路复杂的城市,为了避免交织,边缘通过可能是更好的选择。

远离式高铁站是否一定能带动周边经济发展和城市建设?

高铁站周边需要与城市商务功能用地、大运量的轨道交通的支撑。只在高铁站周边开发房地产,则不是成功的案例,会加重市内通勤与区域客流进城的双重压力。区域协调与政策性影响对于高铁站开通具有特别重要的意义。

例如东京都市圈1995-2005年车站周边1.5km范围内人口增加情况,车站周边增加188万人、其他区域增加7万人。东京站在周边地区进行开发,最新一期的开发计划中,在项目中的土地面积上进行了高强度开发,建筑面积总计达到300万平方米,功能包括政府办公、商务办公、商场等。

日本高强度开发

高铁站设施考虑因素包括与城市轨道交通网络有很好的链接关系,以快速聚集和疏散人流;避免与城市内部通勤流叠加,而增加压力,与现有土地利用相结合。

考虑到已有和新增快速铁路站对周围道路的交通影响,如果采取公交方式(地面公交+轨道交通)出行,由于直接接驳铁路车站,可以比私家车更快速的汇聚或疏散人流,新增高铁站选址,应与现有公交和城市轨道交通网络有较好的衔接关系。

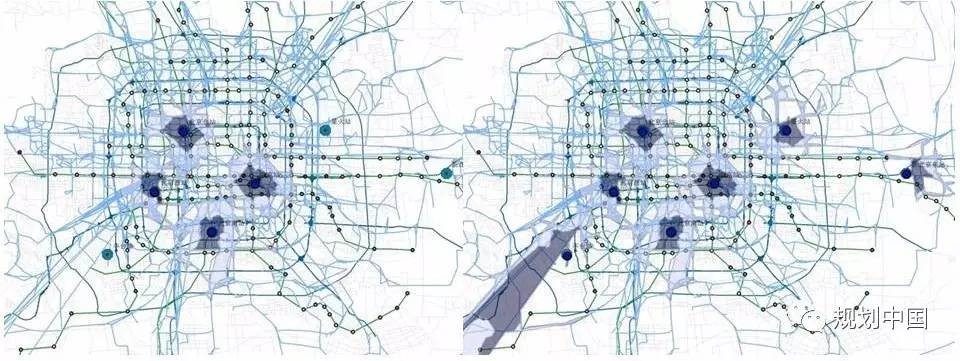

北京现有高铁站(左)和新增高铁站(右)的公交网络影响(图片来源:作者自绘)

我们再来看一下北京的七个高铁站,北京高铁站布局与配置问题,规模过大,对局部交通换乘节点形成冲击。 车站规模(中国车站规模远远超过日本新干线),举东京站为例,东京站是东海道-山阳新干线和东北-上越/长野/秋田/山形新干线的起点站,站台5个,到发线10条。相比之下,北京南站有13个站台,23条到发线,是东京站的2倍多的规模,上海虹桥甚至有16个站台30条到发线。建议高铁站相互间快速衔接系统需要完善,接入城市主干交通网应多点多线接入),实现多层次、全方位、多尺度的交通系统有效衔接。

轨道交通站点对周边土地的利用影响十分显著,因此我们要注重轨道交通站点与周边土地利用功能相协调,要根据轨道交通发展灵活动态调整土地利用,提升轨道交通站点的可达性。

注:根据视频整理,未经作者审核.报告整理:孙艺文.

点击浏览相关主题文章

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展