京津冀所在地区由北向南分别位于中温带半干旱区、暖温带半干旱区和暖温带半湿润区。总体上来讲,京津缺水,华北更缺水。在整个发展的过程中,围绕水资源和一些稀缺的自然资源容易产生竞争,这时产业结构可能对水的要求就比较高,必须是节水型的,并且对污染物本身的承受能力也是有限的。在整个京津冀发展过程中,水资源和环境保护的问题与其所处的区位条件是密切相关的。

京津冀地区总面积21.64万平方公里,人口1.1亿,是我国重要的人口聚集区和经济集聚区。在研究和比对的过程中,尤其在国际大都市比较的时候,一定要考虑空间尺度方面的匹配。而空间尺度和密度有关系,因为密度和结构在整个区域发展中有着重要的影响。

通过人均GDP、三次产业结构、人口城镇化率、劳动就业结构、消费性支出结构五个指标,可判断出北京处于后工业化发达经济阶段、天津处于工业化发达期、河北处于工业化中期。所以京津冀三地有巨大的发展差距,各方的诉求不一样,发展的路子肯定也是不一样的。在判断一个地区发展情况的过程中,要考虑到经济发展的阶段。所谓的跨越性发展是有问题的,肯定会有很多的后遗症,它是一个渐次的过程,只是每个阶段的时间压缩了。

1、参与全球竞争,建设世界级城市群;

2、消除贫困,全面建成小康社会,促进区域协同发展;

3、转变经济发展方式,促进创新驱动发展;

4、强化生态文明和环境建设,解决首都“大城市病”。

(1)区域空间发展不平衡性显著,合理分工体系尚未形成。主要表现在:首先,京津职能过于集中,对周边辐射带动有限,区域的中心-外围二元特征突出;其次,各城市产业结构自成体系、自我封闭和产业同构现象严重,恶性竞争引发经济损失和浪费。

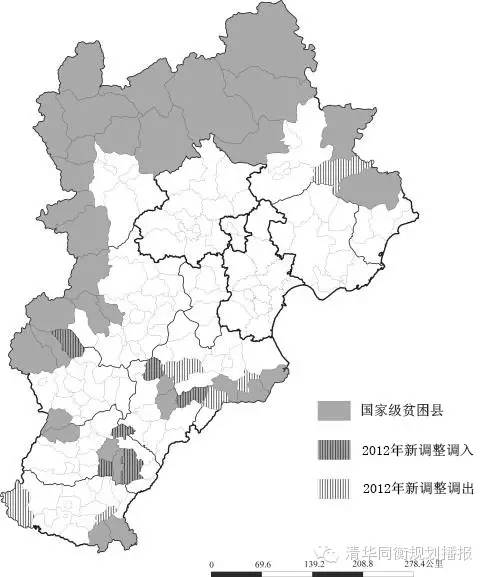

京津冀地区的国家级贫困县分布

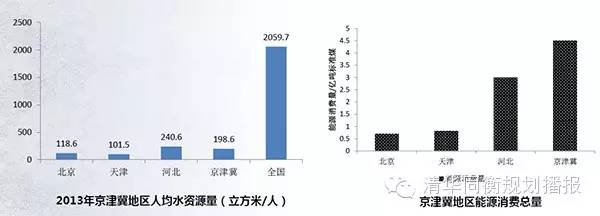

(2)资源环境压力大、环境问题严重。京津冀属于严重缺水地区,人均水资源量明显低于全国平均水平。2013年,京津冀区域水资源总量为215亿立方米,仅占全国的0.8%,人均水资源量为198.6立方米/人,为全国平均水平的十分之一。分地区看,河北人均水资源量相对较多,天津人均水资源量最少。京津冀区域能源消费总量呈现增长趋势,2012年京津冀能源消费量为4.5亿吨标准煤,占全国总量的12.4%,比2011年增加0.1亿吨标准煤,增长2.3%。

(3)人口空间分布愈加不均衡,极化现象日趋严重。2000-2012年期间,北京人口占京津冀人口的比例从15%上升到19%,天津占京津冀人口的比例也从11%上升到13%,而河北则从73%下降到67%。从增量人口来看,京津冀地区12年间共增长了1800万人口,北京吸纳了其中的41%,天津吸纳了24%,河北只吸纳了35%。无论从县域人口的数量还是人口密度来看,北京、天津的大部分区县都是整个京津地区的绝对高点,而由于较多的就业机会、优质的公共服务和较低的生活成本,北京、天津还将长期面临多元人口进入的现实,空间格局的极化现象还将进一步加强。

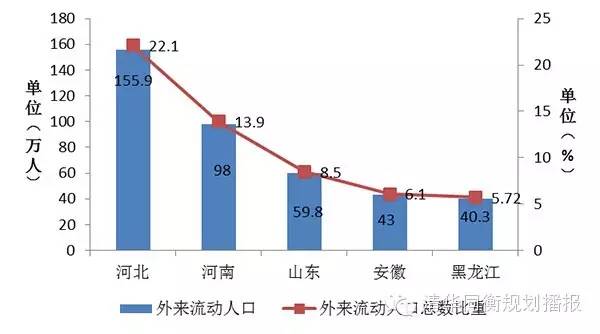

2010年北京常住外来人口按来源地分前五名省份

(4)人口和功能过度集中在北京中心城区,导致出现了“大城市病”。北京人口流入压力日益加大,其中来自环首都区域人口流入的压力最大,且低素质人口是流入人口的主要群体。2000年北京外来流动人口为256.8万人,占常住人口的比重为18.9%。到2013年,北京市常住外来人口已达到802.7万人,占常住人口的比例上升到38.0%。其中来自环首都地区人口流入的压力最大,2010年来自河北省的常住外来人口占比超过了五分之一。2010年北京市6岁及以上外来人口中,大专以上学历人口仅占24.35%;高中及以下人口占比高达75.65%,其中以初中人口居多,占到45.92%。

(5)北京空间布局过密与过疏并存,居住-就业空间严重错位。2013年北京城六区的人口密度为9160人/平方公里,是城市发展新区和生态涵养发展区人口密度的9倍和42倍。与面积基本相当的东京都相比,城六区人口密度高于东京都的6029人/平方公里,人口布局过密与过疏并存。

北京市产业活动布局已具有多中心空间结构的雏形,围绕昌平、顺义、通州、房山、怀柔、平谷等新城,形成了城市新的产业集聚空间,但就业向城市中心集中的趋势仍然明显。首都功能核心区仍过度集中了产业活动,而城市发展新区对产业的集聚能力则相对不足,这导致整体上人口居住-就业的不平衡。

1、如何确定各自的功能定位

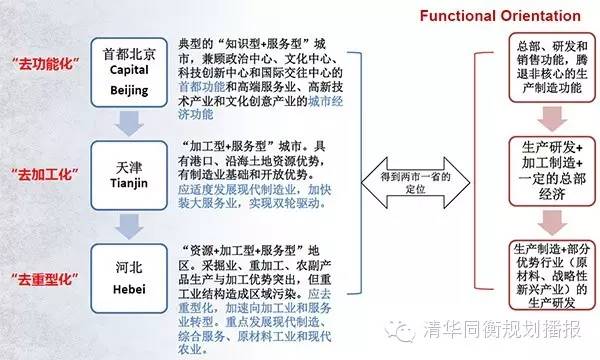

京津冀功能定位

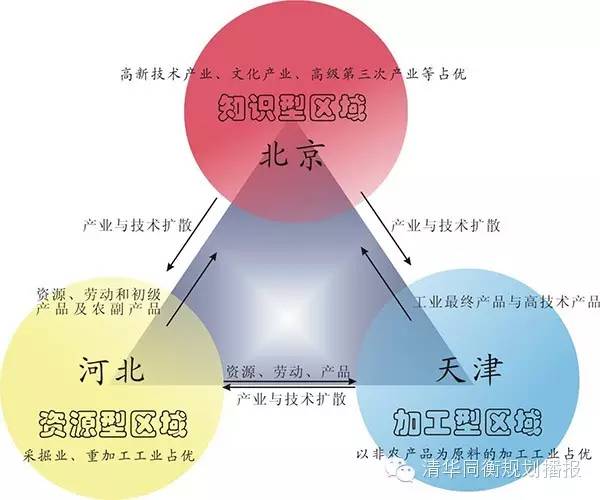

北京是知识型和服务型城市,北京政治中心、文化中心、科技创新中心和国际交往中心的定位实际上有产业化的目的。创新其实是一个产业化的过程,创新中心离不开制造业及其他产业的发展。从产业角度来看,现在北京的高端服务业和高新技术产业已经融合,并和文化创意产业一道构成了未来北京的主导产业。天津作为一个特大城市,只做加工的影响力一定是不行的,到后工业化阶段肯定是偏服务型,基本上是属于“加工+服务”型城市。河北主要是重型化、资源型的区域,今后的发展资源还是要有的,但要“资源+加工+服务”,河北需要一个全面的发展。

京津冀区域产业分工现状示意图

2、如何加速推进京津冀地区的全面合作

目前产业合作已经有一定的发展,未来还是要强调区域的合作协同,坚持“优势互补、合作共赢”的原则,发挥京津冀三地的比较优势,引导人口和产业在京津冀区域内的合理布局,推进京津冀协调发展。北京一些劳动密集型制造业的制造环节和批发、物流等服务业,如食品饮料、纺织服装等向周边地区转移。充分发挥北京的科技、文化资源优势,重点发展总部、研发、设计功能,推动创新成果在津、冀产业化,带动天津制造业-服务业融合发展、河北制造业转型升级,促进三地产业功能互补与合作。

2013年北京街道乡镇就业人口分布

3、如何有序推进非首都功能疏解

北京就业仍处在快速增长阶段,城市功能扩展区拥有最多的就业人口,是目前北京经济发展的重点区域,就业人口70%以上集中在中心城区(城六区),就业中心集聚现象仍非常显著。在此情况下,不能简单地说产业的转移就是把某个产业推向河北,物流、批发零售等传统服务业都很低端,但并不是说都迁到河北,北京人吃饭还要去河北。虽然它低端,但还是有需要的。

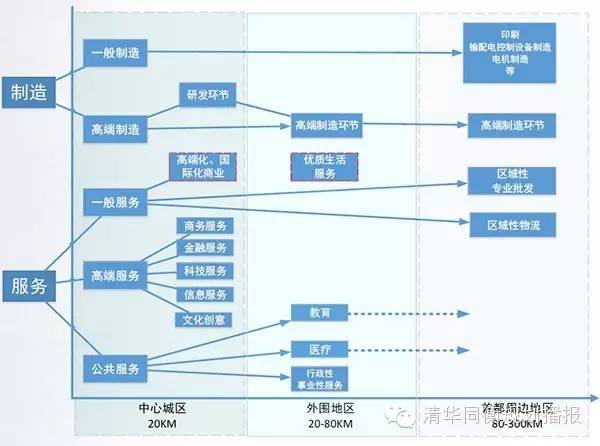

北京功能疏解的实施路径

如图所示,我们在空间上会把它分成中心城区20km、外围地区20-80km、首都周边地区80-300km三个区域,北京产业空间布局调整应在强化首都核心功能的同时,重点疏解和引导非首都核心功能的转移,将中心城区过度集中的产业功能向郊区及周边地区转移,带动区域功能格局的整体优化。

2004年以来,北京制造业在产业结构中的比重持续大幅下降,目前已接近东京都市圈的水平,但仍略高于东京都市圈,仍有一定的调整空间。建议未来重点缩减存量较大、吸附从业人员较多、不符合首都城市战略定位的制造业,比如烟煤和无烟煤开采洗选、精炼石油产品制造、石油和天然气开采辅助活动、铁矿采选、石膏、水泥制品及类似制品制造、输配电及控制设备制造、印刷等。目前,制造业已很大程度上分散到外围郊区平原地区,且保持持续向城市发展新区扩散的趋势,外围郊区发展制造业的空间已相对有限,建议应着重促进外围郊区制造业发展的集约化和高端化,并将一般制造业和没有比较优势的高端制造环节逐步转移到北京周边地区,向北京周边地区疏解。

批发和零售业增长迅猛,但相比于东京都市圈,在城市经济中的比重仍偏低,整体发展不足。建议注意控制低端的、区域性的专业批发市场的发展,同时大力发展符合国际一流的和谐宜居之都定位的现代化商业,促进批发业、零售业高端化、集团化、国际化发展,满足国际化大都市发展对现代化高端商业的需求。在空间上,着力提升城市中心区批发业和零售业的品质,促进一般性商业向郊区转移,以满足日益郊区化的人口的需求,并将区域性专业批发和零售向北京以外地区疏解。

北京服务业渐次分类调整方向

在城市公共服务(教育、卫生)和公共管理职能中,相比于东京都市圈,卫生和社会工作职能发展相对不足。而且,整体上公共服务和公共管理职能高度集中在城市中心区,且仍然持续向城市中心区及周边地区集中,区域布局十分不均衡,地区间公共服务均衡化程度仍在降低,建议应着重推进对中心城区过于集中的优质公共服务资源和公共管理职能向外围郊区疏解,以缓解中心城区的发展压力。

4、如何促进区域协同创新

北京基本定位为原始创新策源地、技术创新总部集聚地、科技成果交易核心区和全球高端创新区。天津主要是技术研发和战略性新兴产业创新成果转化基地和创新型中小城市集聚创新创业的示范区。河北是科技集成产业结构调整和转型升级的示范区和高端成果转移转化的集聚区。

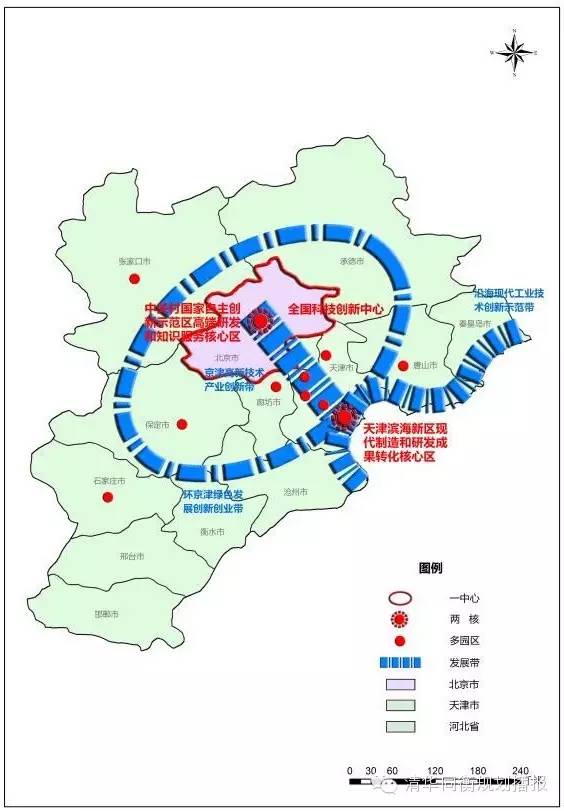

优化京津冀区域格局

首先要优化区域科技创新格局。积极建设京津冀地区科技创新“一心、两核、三带、多园区”,形成中心引领、两核驱动、三带辐射、多园支撑和优势互补、对接产业的区域科技创新格局。

“一心”:首都全国科技创新中心,全力推进中关村示范区创新发展,发挥中心引领作用;

“两核”:中关村国家自主创新示范区高端研发和知识服务核心区、天津滨海高新区具有国际竞争力的产业创新核心区;

“三带”:京津高新技术产业创新带、沿海现代工业技术创新示范带、环京津绿色发展创新创业带;

“多园区”:天津滨海、石家庄、保定、燕郊等国家高新区,武清、宝坻、滨海新区、北辰、东丽等创新社区,保定白洋淀科技城、秦皇岛、张家口、廊坊、沧州、唐山等科技园区。

除此之外,还要扩大生产性服务业辐射带动和增强临空经济的辐射带动能力,目前北京机场还有更大发挥空间,临空经济辐射带动作用还需要在整个京津冀地区得到很好的拓展。另外要带动区域公共服务水平提升,提高北京的医疗、教育、文化等优势资源的覆盖面和可进入性,积极开展联合办学、跨地区远程医疗、远程教育等社会事业领域的交流合作。

本内容由清华同衡 科研与信息中心提供。

点击右上角…“历史消息”查看错过内容;

回复所需内容关键词获取相关资料;

点击菜单“微热点-微搜索”搜索感兴趣内容;

每周一、三、五推送,若未收到最新推送请点击菜单“微热点-最新一期”自动获取

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展