望山?忘山?

“望山、见水、忆乡愁”,山是我们的生活美学的寄托,是我们生态的屏障,也是千万人生活栖居之所。应该是“希望之山”,而不应该是被经济发展所“遗忘之山”。

京津冀约59%的面积为山区,涉及河北、北京、天津,以居庸关-八达岭为界,西为太行山脉,东为燕山山脉。

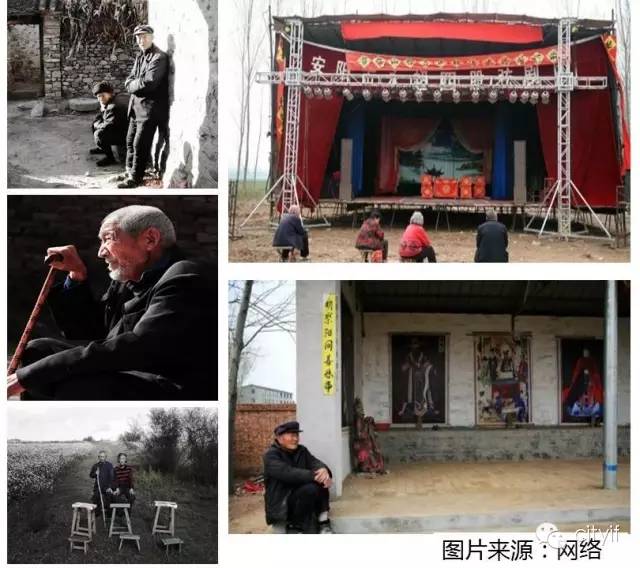

然而山区并非全如图中的绿意盎然充满活力,很多地区却是如下图这样的景象。

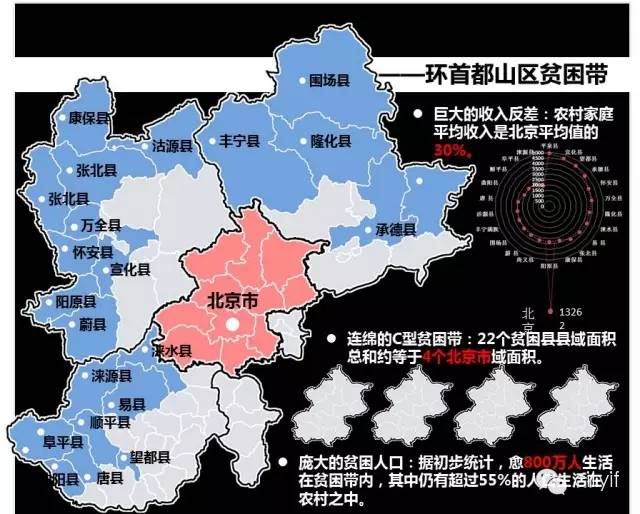

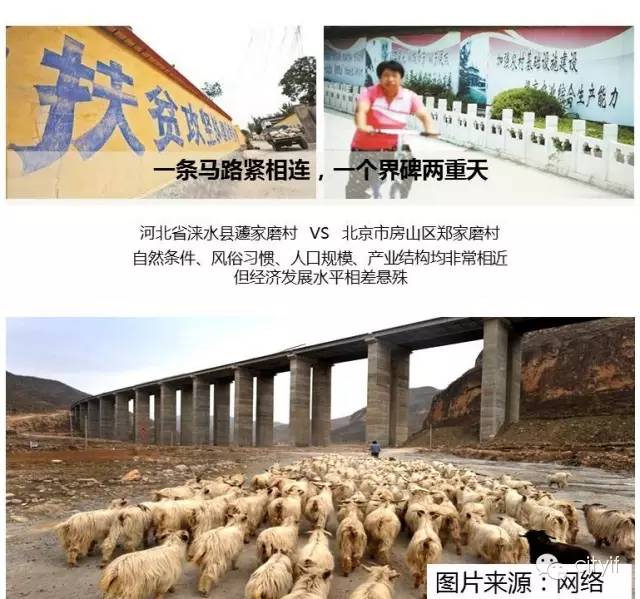

我们做了一些数据调查工作。2011年,国务院发布《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,公布了14个集中连片贫困地区。其中京津冀有22县位于京津冀西部太行山、北部燕山山区,形成“山区贫困带”。大概有800万人生活在贫困带中;存在巨大的区域收入差异,河北山区农村居民平均收入约是北京农村平均收入的30%。

广受社会关注的“被拐卖的乡村女教师”事件正是发生在京津冀山区,更直观的反映了京津冀局部山区的落后状况。

为什么?

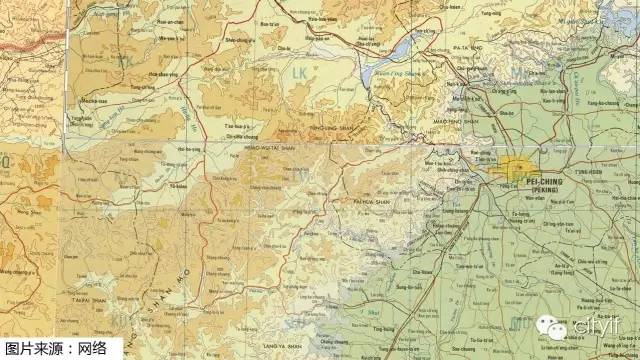

让我们回顾一下历史,太行山、燕山的山峡自古以来是河北平原与山西,内蒙沟通的必经之路,形成了军都陉、飞狐陉、井陉、京西古道等古商道和古军道。太行山中穿梭的客商给山区带来了文化的交融和村镇经济发展的动力。从这张民国时期的历史地图中可以看到山区道路交错,村镇密布,其村镇的密度与平原相比并无明显的差距。

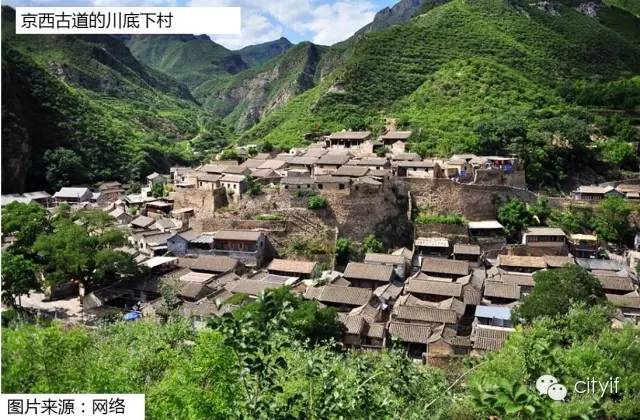

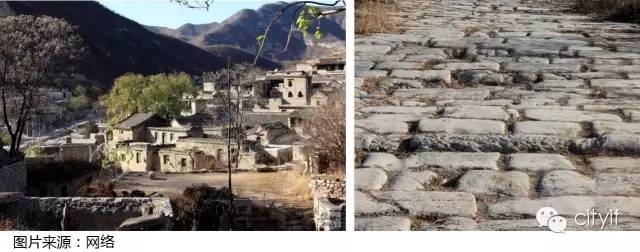

今天依稀可以从留下的古村古镇上优美的建筑,独特的风俗文化追忆当年的繁荣。

然而随着交通方式的改变,山区古道上的车马和客商渐渐稀疏,山区发展的动力逐步的失去。由于山区地狭坡陡,近几十年来中国工业化和城镇化发展大潮也没能给山区带来新的发展动力。

工作机会的缺少让山区村镇的年轻人进入城市就业,人口外流,当地人口结构呈现老龄化和空心化。

北京、河北两省市财政力量的差别也让“一个界碑”将山区分为穷富两边。

怎么办?

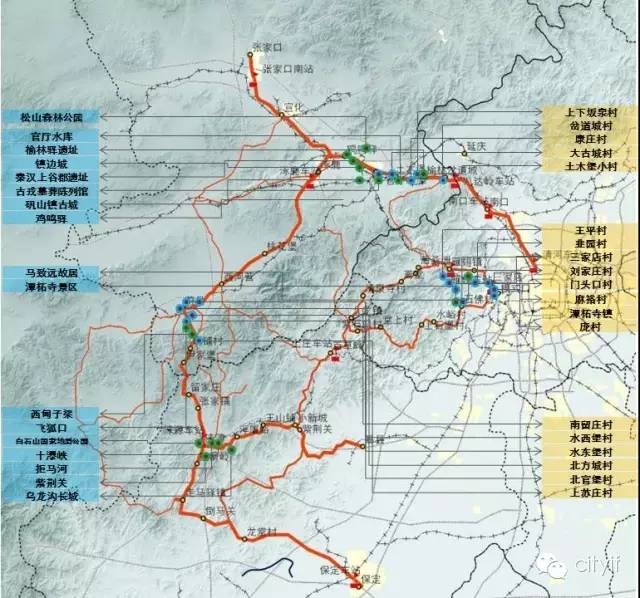

京津冀山区发展是个大课题,需要财税、农村发展政策、规划、政府投资等多方面想办法。我们建议,不妨先迈出一小“步”——京津冀三地合作建设“京津冀山区历史步道系统”,沿着山区历史古道注入新的发展动力。整合山区文化资源,带动休闲需求,引入旅游消费,迈出京津冀三地协作推动山区复兴的“第一步”。以京津冀太行山北段为例。以京西古道、 军都陉、飞狐陉为基础,建设远足步道,将沿线历史古村、古镇串联起来。将山区的郊野铁路改造为“旅游铁路”,将城市休闲客流运送至山区步道系统。

南线(飞狐陉)

保定——龙堂村——倒马关——走马驿镇——涞源——蔚县。设置涞源,保定两个旅游火车站节点。

北线(军都陉)

蔚县——桃花堡——涿鹿——土木堡——南口——清河

(支线:宣化——张家口)设置张家口,涿鹿,南口,清河,岔道城四个旅游火车站节点。

内线(京西古道)

模式口——雁翅——斋堂——百草畔——紫荆关——易县。设置百草畔、模式口、雁翅三个旅游车站。

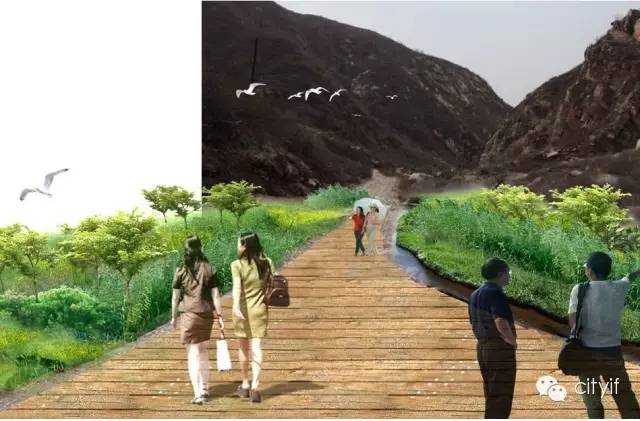

未来的步道也许是这样的。

沿线看到的景致是这样的——古村、古镇、古道、古堡。

历史步道系统怎么发挥作用?

串联中心城市,引入休闲人群,以风景铁路,将北京、张家口、保定等京津冀中心城市旅游人流引入步道系统。

整合文化资源,塑造文化线路。让零散的文化资源集聚成为具有更大影响力的徒步线路;让尘封的古道历史在徒步中重新焕发光彩。

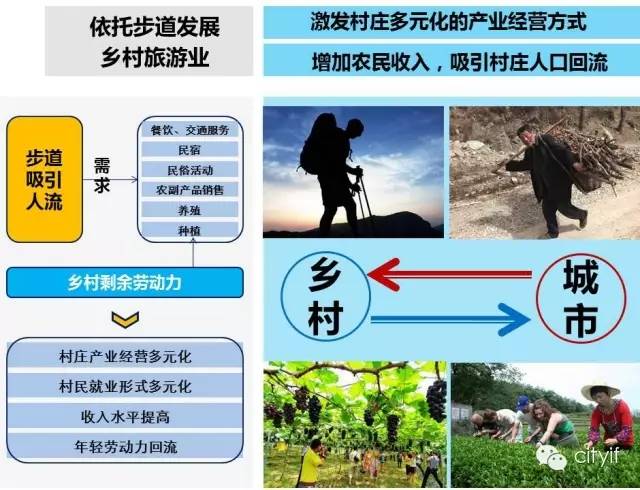

引入休闲消费,带动山区发展。

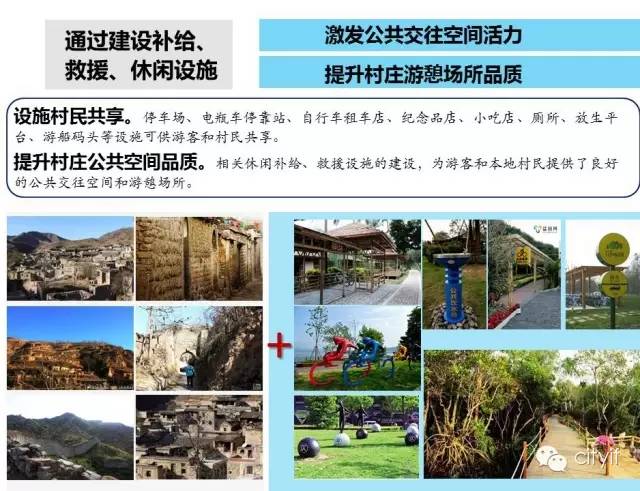

完善基础设施,带动人口回流。

最后,我们倡议:“迈出山区历史步道的一小步,启动一个的希望之山的未来!”

我们畅想的未来:

——山溪潺潺,游人散步其中,想象着溪边古道上发生的故事。

——山势雄峻,徒步者挥汗如雨,追思着古道行军的壮阔。

——村庄古朴,游人和村民分享山区更美好的未来。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展