摘要

21世纪以来,随着我国经济社会发展水平的不断提升及城镇化进程的加快,在一些大城市(包括超大、特大城市),交通拥堵、环境污染、房价高企、土地资源匮乏等“大城市病”愈发凸显。与此同时,大城市出现空间与功能双重外延的现象,与其邻域地区的协调问题愈发突出。自“十一五”时期起,我国就提出“促进区域协调发展”的命题和“以城市群为主体形态”的城镇化发展方略;2022年10月召开的“二十大”明确提出,要“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略”,并提出要“以城市群、都市圈为依托,构建大中小城市协调发展格局”。

培育发展现代化都市圈需要对都市圈综合竞争力作系统性评价,本文以全国若干重要的都市圈为研究对象,对都市圈综合竞争力指标体系进行分析,并对其适用性加以验证。

01

文献综述与研究设计

1.1 文献综述

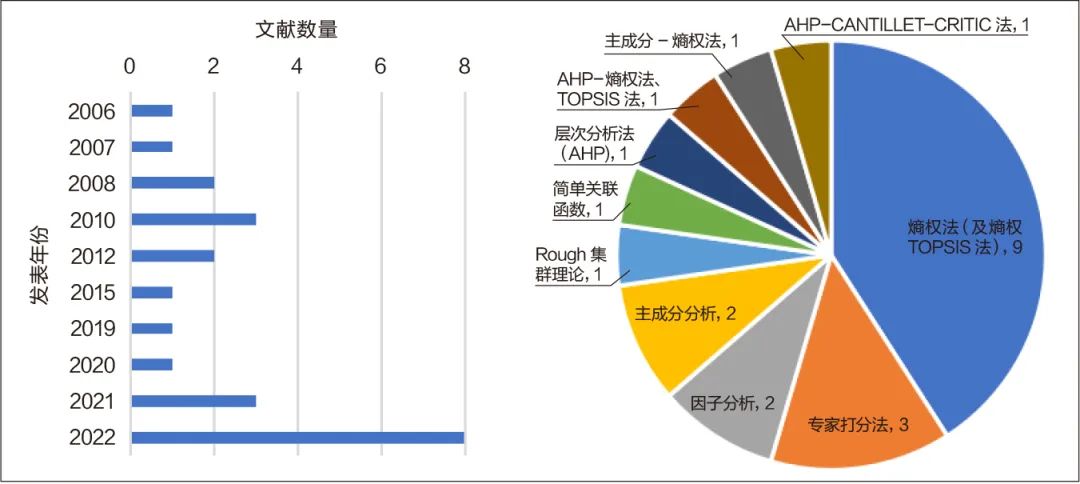

图1 近年来相关文献数量变化情况(左)及各类指标权重确定方法的占比(右)

Fig.1 Changes in the number of relevant literature in recent years (left) and the distribution proportion of methods for determining the weights of various indicators (right)

资料来源:根据计算结果作者自绘(文献搜索时间为2023年4月24日)

1.2 研究设计

都市圈综合竞争力指标体系的建构,应立足于对我国都市圈的概念认知及相关政策意图的理解与把握。自“十一五”规划以来,大多数地区围绕省域或区域中心城市,出台过各类都市圈、都市区的规划及相关政策,并在提高中心城市发展及带动能力、增强区域整体竞争力、促进区域协调发展三方面的核心宗旨上具有高度的一致性。若将都市圈作为一个“网络社群”,其发展建设并非简单、静态的要素叠加,还应关注其动态的空间组织协同能力。因此,这一维度也应在研究中有所体现。基于上述认识,在“创新、协调、绿色、开放、共享”等发展理念的指引下,本研究的指标维度应包含都市圈整体竞争力、都市圈中心城市带动能力和辐射力、都市圈“中心—外围”发展的均衡程度,以及都市圈功能联系的紧密程度。

在既有研究的基础上,本文以都市圈发展硬实力、都市圈发展软实力、中心城市竞争力、都市圈一体化程度、都市圈发展均衡度5个维度作为一级指标。其中,硬实力与软实力两方面反映了都市圈整体的竞争力。结合数据的可获取性及专家咨询,遴选出20个二级指标和55个三级指标。具体而言,都市圈发展硬实力综合考虑地区经济社会的发展质量及结构,包括人口集聚、经济发展、创新发展、金融财富、对外开放、产业发展、经济韧性7个二级指标;都市圈发展软实力重点考察都市圈经济社会发展的基本支撑能力,包括生态绿色、就业保障、公共服务3个二级指标;中心城市竞争力聚焦地区中心城市的发展实力,包括人口集聚、产业发展、创新发展、公共服务、全球地位5个二级指标;都市圈一体化程度从网络关联与体制机制2个二级指标维度测度;都市圈发展均衡度则突出以人为本,重点关注地区人口集聚与居民财富水平,以及地区基本支撑能力的均衡程度,以人口财富、公共服务、就业保障3个二级指标为代表(图2)。为反映我国经济社会从数量型增长到质量型发展的变化趋势,三级指标的选取以反映地区发展质量的人均指标、占比指标及变化指标为主(详见后文的建构结果)。

图2 本研究确定的都市圈综合竞争力的多维度评价模型框架

Fig.2 The multi-dimensional evaluation model framework of the comprehensive competitiveness of the metropolitan region determined in this study

资料来源:笔者自绘

02

都市圈综合竞争力指标体系建构

2.1 都市圈的空间范围界定

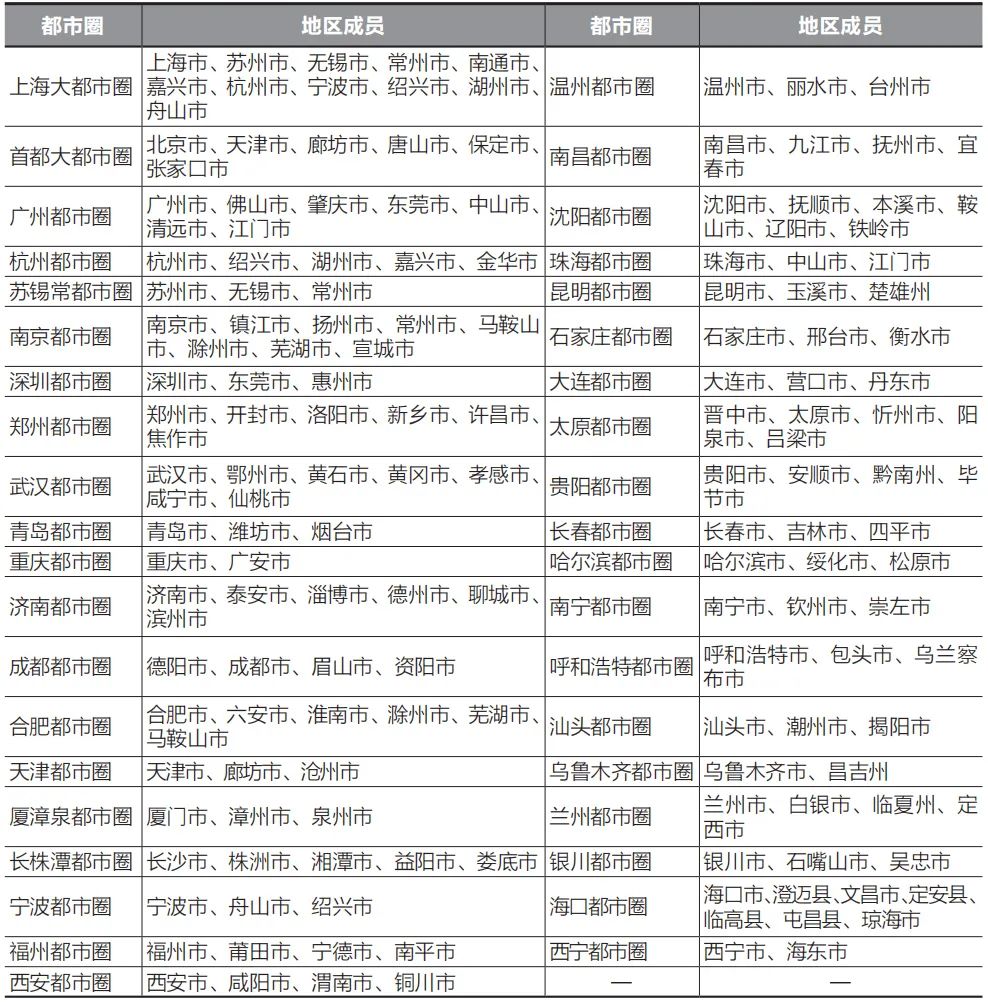

参考张艺帅、赵民的研究,在全国选择若干重要的都市圈进行范围界定。其中,尽管粤港澳大湾区在空间尺度上接近大都市圈,且其内部的功能网络关联相互交叠,难以割裂,但由于广州、深圳两座城市的综合实力较强,同时围绕广州市、深圳市、珠海市的都市圈概念已流传较广,本研究仍将其视为三个独立的都市圈进行评价;由于拉萨圈规模过小,本次研究予以排除。另外,限于统计数据的可获取性,本研究将先前研究的空间尺度,从区县级拓展至与之相关的直辖级与地州级。最终,确定本研究的评价对象包括上海、首都两个大都市圈和广州、杭州等37个都市圈,其中部分都市圈存在空间交叠现象,各都市圈成员名单如表1所示。

表1 全国若干重要都市圈(本研究评价对象)

Tab.1 Evaluation scope of several important metropolitan regions nationwide

注:在张艺帅等人的研究中,大连都市圈、重庆都市圈的实际空间范围不超过其市域边界。为便于在地州级尺度进行都市圈间的横向比较评价,考虑到地理邻近及省内政策分区,大连都市圈增补营口市、丹东市,重庆都市圈依据已发布的都市圈发展规划增补广安市。南京都市圈、福州都市圈分别依据已发布的都市圈发展规划增补宣城市、南平市。

资料来源:笔者自绘

2.2 指标体系建构

2.2.1 各评价指标的数据来源

本文采用多源数据对都市圈发展进行综合评价,从数据类别来看,可分为属性数据与关联数据两类。属性数据方面,多数经济社会指标数据出自政府官方统计口径,源于《中国城市统计年鉴》(2011年、2020年、2022年),《中国城市建设统计年鉴2019》,以及各地区的统计公报数据。考虑到疫情等突发公共安全事件带来的非常态化影响,主要的经济社会指标以2019年作为目标评价年份,并以部分经济社会指标在2019—2021年的变化情况,简要表征突发灾害发生后我国各地区国民经济社会的韧性特征。常住人口数据来源于第六次全国人口普查数据(2010年)、第七次全国人口普查数据(2020年);从业人口数据来源于各地的全国第四次经济普查年鉴(2018年);专利发明申请量数据来源于国家知识产权局网站(2019年);各地区文化、艺术及体育场馆数量基于百度POI汇总数据(2020年)计算所得,各地区双一流高校数量来源于教育部网站(2022年);三甲医院数量来源于丁香园医院汇网站(2022年);各城市的世界城市排名来源于2020年GaWC公布的数据。此外,涉及金额的指标增幅变化情况均以不变价进行计算。

关联数据部分,企业“总部——分支”数据来源于全国工商企业数据库(2018年);高铁班次数据采集自铁友网(采集时间为2022年1月6日,非疫情封控的工作日时段,以“12306”铁道部官网作为数据源);百度指数数据采集自百度指数搜索平台(以2017——2019年各城市间相互关注度的均值计算);百度迁徙数据采集自百度地图慧眼平台(采用疫情影响前2020年1月的工作日均值)。

2.2.2 指标计算、处理及权重确定

(1)指标计算

本研究中大多数分项指标的计算过程相对直观,具体含义及计算过程详见表2,仅需对均衡系数这一指标进行单独说明。均衡系数的计算方法为指标的均值除以标准差(即离散系数的倒数)。该系数越大,表明都市圈内部的整体性差异越小、均衡度越高;反之,则表明整体性差异越大、均衡度越小。

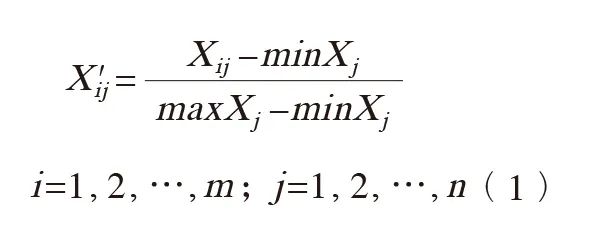

(2)指标的标准化处理

本文采用极差法对各指标数据进行标准化处理。具体过程是,假设共有个m被评价单元,n个用于建构指标评价体系的分项指标,以Xij 表示第i个评价单元在第j个指标上的观察值。由于本研究选定的评价指标均为正向指标,对观察值Xij进行标准化处理,公式为:

经标准化处理后,第i个评价单元的第j个指标的标准值X’ij 的取值范围为[0, 1]。为便于后续分析,所有处理后的标准化指标值均平移“+0.001”。

(3)各级权重的确定

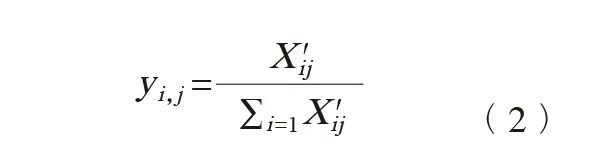

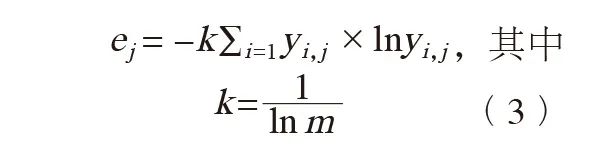

本文采用主客观相结合的方法确定各级指标的权重。具体而言,以熵值法作为权重确定的基础,再辅以专家打分法进行调整与校核。熵值法是根据指标的离散程度确定各指标的权重,是一种客观的权重赋值法,计算过程如下:

首先,计算各项指标中各组所占比重yi,j 。

再次,计算各项指标信息熵的冗余度dj 。

最后,计算各项指标的权重Wj 。

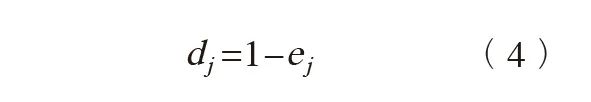

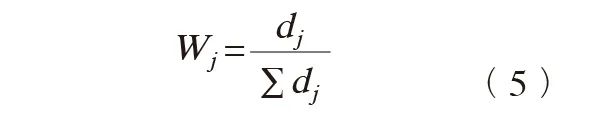

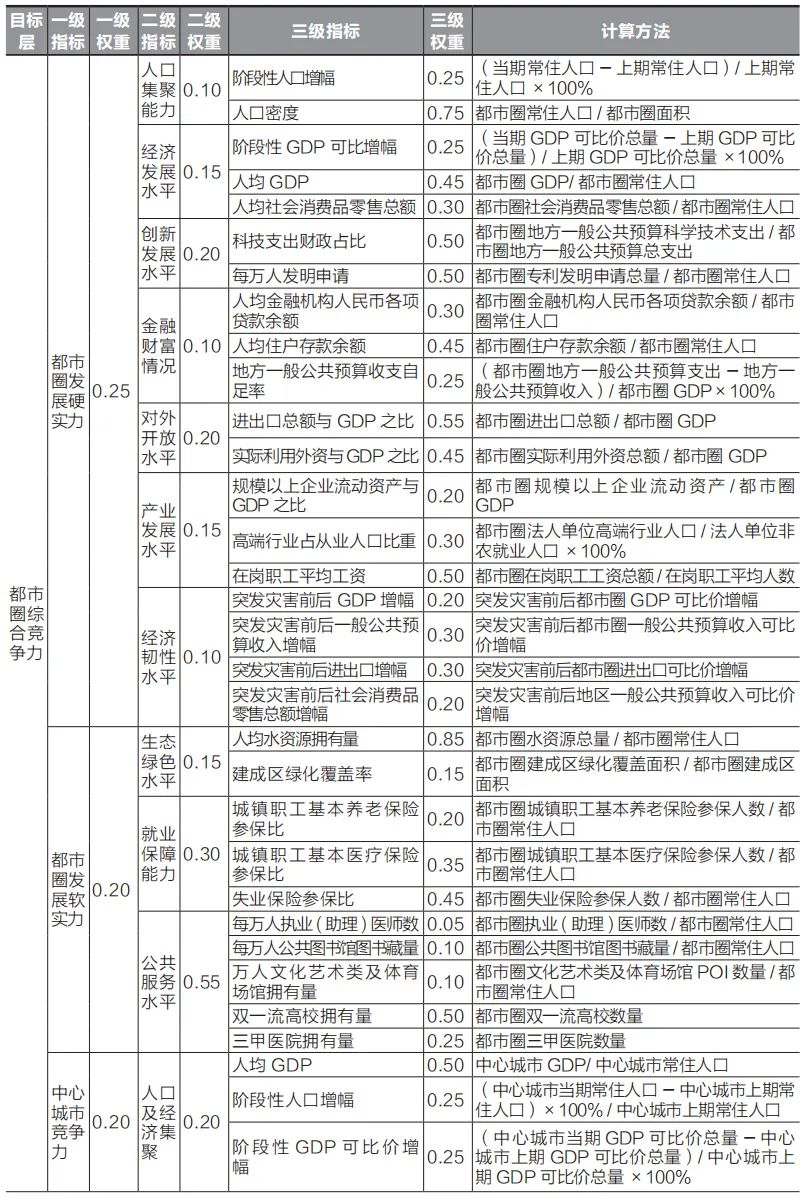

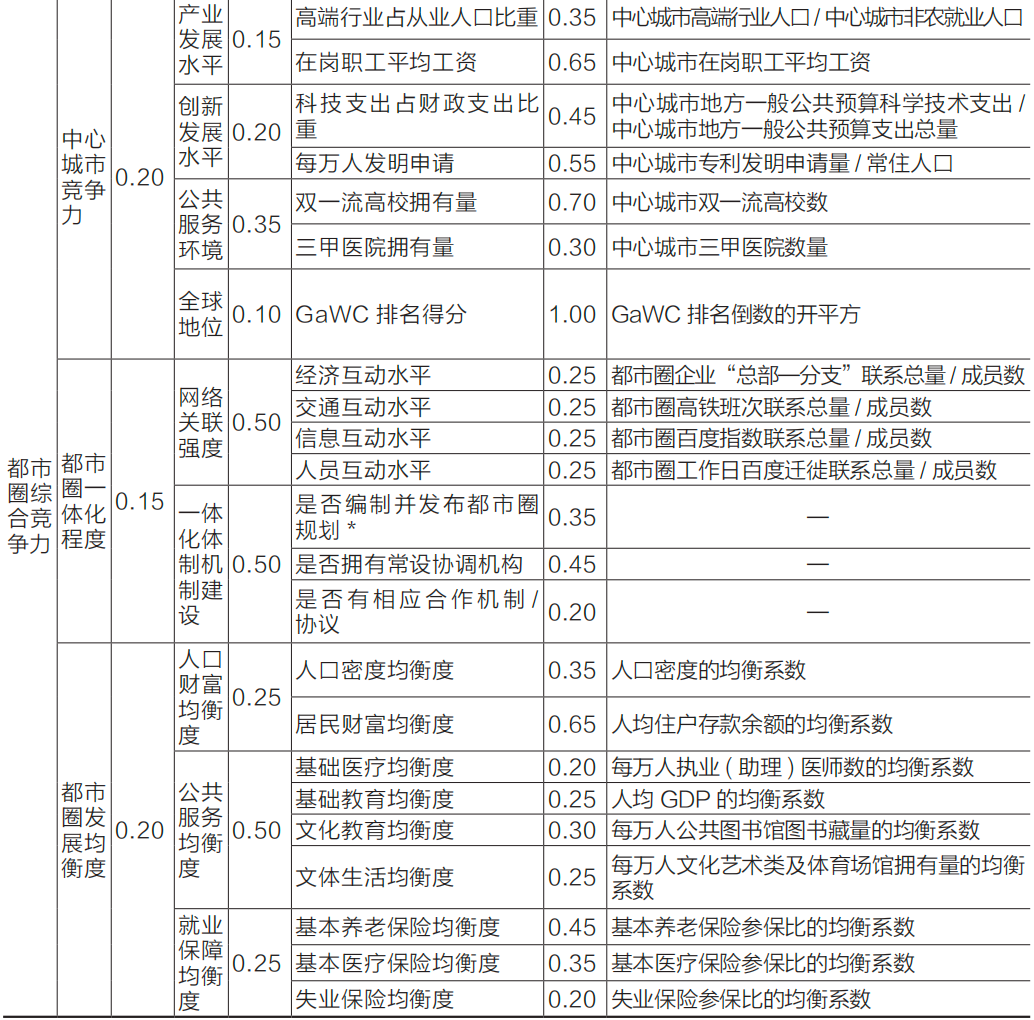

2.2.3 指标体系建构结果

综合熵权法与专家打分法调整后的指标体系建构结果如表2所示。在一级指标中,都市圈发展硬实力的权重为最高的0.25,都市圈发展软实力、中心城市竞争力、都市圈发展均衡度的权重均为0.20,都市圈一体化程度的权重为0.15。该指标体系用于后文对全国若干重要都市圈的综合竞争力评价。

表2 都市圈综合竞争力指标体系建构结果

Tab.2 Construction results of comprehensive competitiveness index system for metropolitan regions

注:*官方已发布都市圈规划的记为1,已编制但尚未发布的记为0.5。

资料来源:根据计算结果作者自绘

03

都市圈综合竞争力评价验证

3.1 各都市圈综合竞争力评价结果

3.1.1 综合评分及类型划分

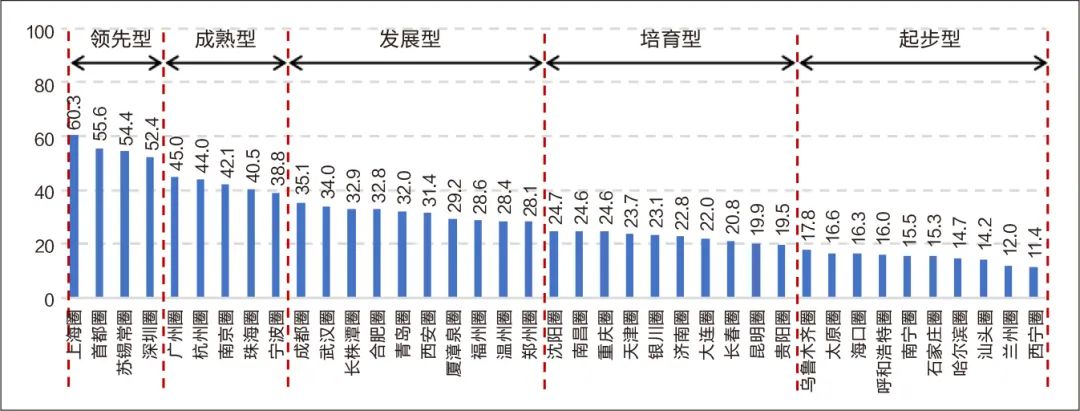

我国若干重要都市圈综合竞争力的评价结果如图3所示。以自然断点法将我国都市圈分为五类,其中上海大都市圈的评分最高(60.3分),与首都大都市圈、苏锡常都市圈、深圳都市圈同属领先型都市圈;广州都市圈、杭州都市圈、南京都市圈、珠海都市圈、宁波都市圈为成熟型都市圈;成都都市圈、武汉都市圈、合肥都市圈等10个都市圈为发展型都市圈;另有重庆都市圈、南昌都市圈等10个都市圈为培育型都市圈;乌鲁木齐都市圈、太原都市圈等10个都市圈为起步型都市圈。从地理空间格局来看,东南沿海地区的都市圈在我国经济社会发展竞争力版图中仍占据绝对优势地位;我国中西部地区的成都、武汉、西安、郑州、重庆等若干都市圈正在崛起,但大多数都市圈的综合竞争力仍待增强;在我国东北地区,沈阳都市圈的综合竞争力最强,但也仅处于全国中下游水平,其余区域性中心城市的都市圈竞争力则更弱。

图3 我国若干重要都市圈综合竞争力的评价结果

Fig.3 Assessment results of the comprehensive competitiveness of several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

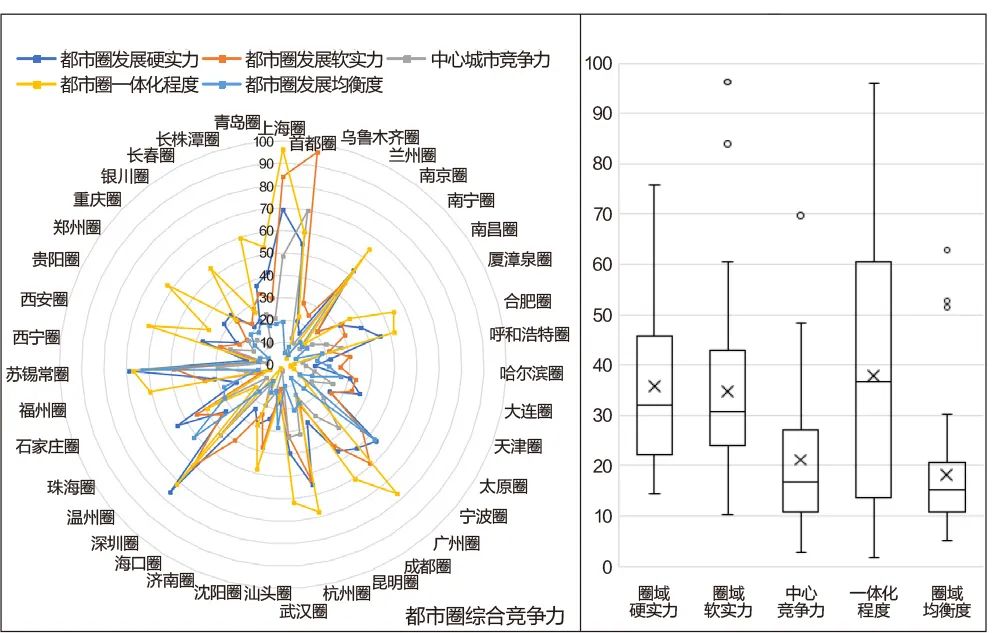

3.1.2 一级指标的分维度解析

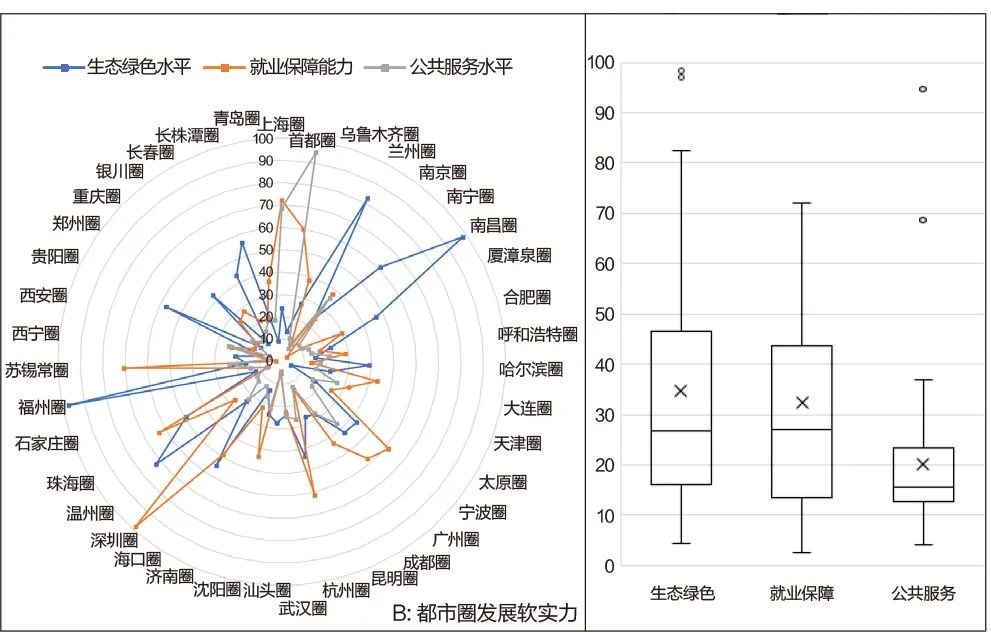

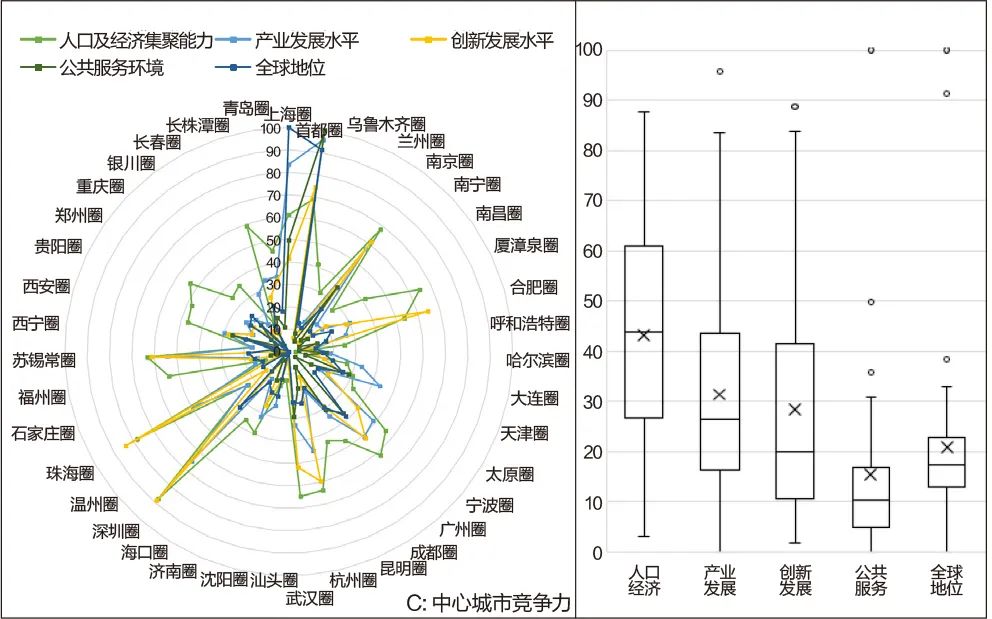

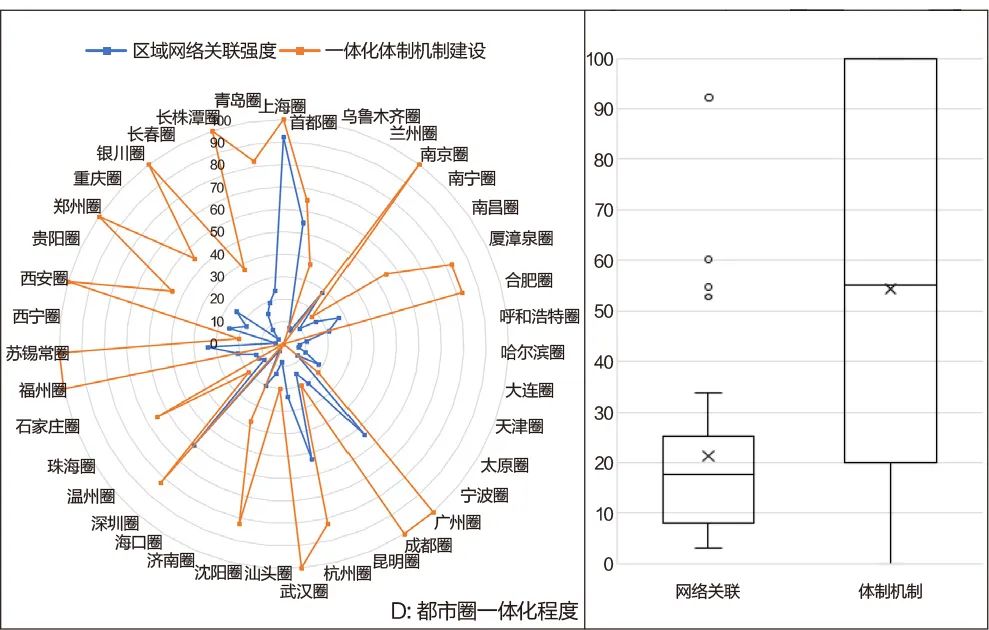

对我国都市圈综合竞争力的分维度指标进行解析(图4)。一方面,各地区间的都市圈发展硬实力、都市圈发展软实力及都市圈一体化程度存在较大差距。都市圈发展硬实力方面,深圳都市圈(75.8分)、上海大都市圈(69.4分)、苏锡常都市圈(68.8分)、杭州都市圈(55.2分)、首都大都市圈(54.7分)的竞争力较强;汕头都市圈(16.7分)、西宁都市圈(16.4分)、兰州都市圈(16.0分)、哈尔滨都市圈(14.4分)的竞争力相对较弱。都市圈发展软实力方面,首都大都市圈(96.2分)、上海大都市圈(84.0分)的竞争力遥遥领先;深圳都市圈(60.5分)、广州都市圈(58.7分)、杭州都市圈(52.7分)的竞争力也相对较强;相比之下,昆明都市圈、郑州都市圈、汕头都市圈、石家庄都市圈、西宁都市圈的分维度评分均不足20分。都市圈一体化程度方面,该项指标观察值间的离散程度最高,差异十分显著。其中,上海大都市圈的分维度竞争力最强(96.1分),广州都市圈、深圳都市圈、杭州都市圈、苏锡常都市圈的竞争力也相对较强(均高于65分),而太原、石家庄、天津、呼和浩特等8个都市圈的分维度评分均不足10分。

图4 我国若干重要都市圈综合竞争力的分维度雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.4 Radar chart (left) and box plot (right) of the comprehensive competitiveness in different dimensions for several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

另一方面,各都市圈间的中心城市竞争力与都市圈发展均衡度的评分普遍较低,已成为当前制约我国都市圈综合竞争力提升的短板。中心城市竞争力方面,我国四大传统一线城市—北京市、上海市、深圳市、广州市的评分相对较高;南京市的竞争力水平也相对较高,排名第四;而温州市、呼和浩特市、西宁市、石家庄市、汕头市的分维度评分均不足10分。都市圈发展均衡度方面,苏锡常都市圈的评分最高,达到62.8分,宁波都市圈、温州都市圈的分维度评分也超过50分,其中苏锡常都市圈、宁波都市圈处于较高水平的均衡状态。而汕头都市圈、石家庄都市圈等评分同样较高的都市圈,由于区域整体竞争力较弱,内部又缺乏具有显著带动力的中心城市,都市圈发展处于相对低水平的均衡状态。

3.2 各都市圈综合竞争力分维度评价解读

在此,对我国都市圈综合竞争力的5个一级指标作进一步细分评价,通过对都市圈发展水平进行多维度“体检”,更为准确地了解各都市圈分维度竞争力的优势与短板,从而为相关规划政策的制定提供参考。

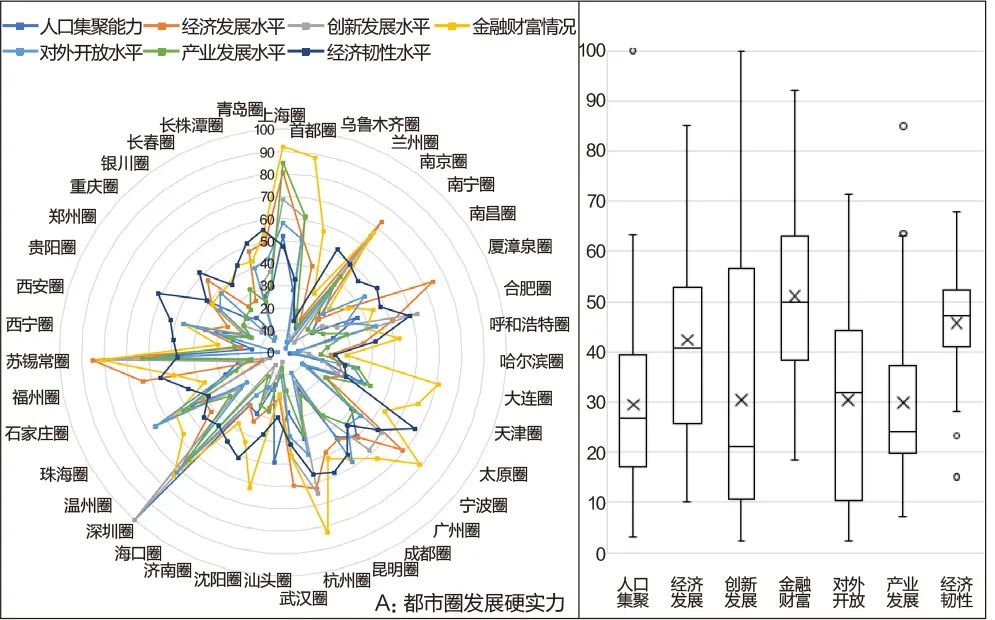

3.2.1 都市圈发展硬实力

都市圈发展硬实力方面,各都市圈创新发展水平的离散程度最大,对外开放、经济发展等方面也有不小差距。其中,上海大都市圈的经济发展、金融财富、产业发展三项指标水平为全国最高;深圳都市圈的人口集聚能力及创新发展水平所涉及的多项三级指标评分均冠绝全国,其对外开放水平也处于全国领先地位。在上述六个二级指标中,我国高水平都市圈(领先型及成熟型)均具有较强的竞争力(图5)。

图5 我国若干重要都市圈发展硬实力的二级指标雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.5 Radar chart (left) and box plot (right) of the secondary indicators for the development of hard power in several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

另外,在全球性突发公共卫生事件冲击下,各都市圈的经济韧性也存在分异。相对于高水平都市圈而言,太原、贵阳、合肥、昆明等起步型和培育型都市圈的经济体量较小,加之其相对合理的地区产业经济结构,使得这些地区的经济社会恢复能力较强;而哈尔滨都市圈与乌鲁木齐都市圈的评分最低,地区产能落后、产业类型单一是造成这一现象的重要原因(被识别为异常值)。即便是高水平都市圈,首都大都市圈(34名)、广州都市圈(27名)、深圳都市圈(26名)的排名也相对靠后,仅杭州都市圈(56.0分,第5名)、宁波都市圈(54.6分,第8名)的评分较高。优化地区产业经济结构,进一步提升自身的抗风险能力,是我国高水平都市圈在未来发展中应面对的重要议题。

3.2.2 都市圈发展软实力

都市圈发展软实力方面,各都市圈的生态绿色水平差距较大。其中,南昌都市圈、福州都市圈的人均水资源拥有量及建成区绿化覆盖率均较为领先,西安、青岛、天津等都市圈的评分则相对较低。各高水平都市圈存在较大分异。珠海、杭州、宁波、广州等都市圈的评分处于全国中上游水平,首都、苏锡常、深圳等都市圈则处于全国中下游水平。因此,更好地兼顾地区生态安全与经济社会发展之间的平衡,同样值得关注。

就业保障方面,排名前八的均为高水平都市圈,良好的就业保障为地区经济社会发展提供有力支撑。其中,深圳都市圈的评分大幅领先,而南京都市圈与这些都市圈存有较大差异。公共服务方面,除首都与上海两个大都市圈的评分大幅领先外,各都市圈的公共服务水平普遍不高,加强医疗、教育等基本公共服务供给,提升居民生活、文化、娱乐等多元化公共服务水平,有助于进一步提升居民的生活幸福感(图6)。

图6 我国若干重要都市圈发展软实力的二级指标雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.6 Radar chart (left) and box plot (right) of the secondary indicators for the development of soft power in several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

3.2.3 中心城市竞争力

整体来看,各都市圈中心城市的人口经济评分普遍较高,产业发展及创新发展维度的评分次之,在这三项指标中,高水平都市圈中心城市的排名普遍较高。其中,人口经济方面,深圳市、珠海市、北京市的分项指标排名前三;产业发展水平方面,北京市、上海市、深圳市的指标排名前三,这些城市的产业价值区段相对较高,具有较为强劲的高质量发展动力;创新发展水平排名前三的是深圳市、珠海市、北京市,合肥市、武汉市等“新一线”城市的创新环境也较为优越。

另外,各中心城市的公共服务及全球地位指标评分存有巨大分异。北京市的公共服务环境大幅领先于其他都市圈中心城市,上海大都市圈、广州都市圈、南京都市圈等的中心城市的排名也相对较高。根据2020年GaWC排名计算的分项得分,上海市、北京市在全球的排名占据显著优势地位,而广州、深圳、成都等其他重要城市的全球化水平仍需进一步提升(图7)。

图7 我国若干重要都市圈的中心城市竞争力的二级指标雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.7 Radar chart (left) and box plot (right) of the secondary indicators for the central city competitiveness in several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

3.2.4 都市圈一体化程度

区域网络关联方面,排名前七位的均为高水平都市圈。其中,上海大都市圈占据绝对优势地位,其次是深圳都市圈、首都大都市圈及广州都市圈;在高水平都市圈中,珠海都市圈与宁波都市圈内部的网络体系架构并不完善,区域中心城市对比邻地区的辐射作用较为有限,仍需依托各自所在大都市圈或城市群地区的高等级城市来实现自身的网络价值。整体来看,都市圈内部各类要素流动的强度与地区综合竞争力水平有很大关联性(一元线性回归R2为0.68)。打破行政区划壁垒,有序促进要素跨界流动,是实现区域协调及高质量发展的重要依托。

体制机制建设方面,据各地区政府官网信息的收集与统计情况来看,自2018年以来,虽然不少都市圈围绕中心城市建立包括框架协议在内的区域合作机制,但多数地区的合作机制尚不完善。同时,当前仅有13个都市圈发布了相应的都市圈规划(包括发展规划、空间协同规划等),仅有50%的都市圈设有区域性的常设协调机构(以设立专门的办公室计)。在借鉴别国经验的基础上,立足我国国情,需要对都市圈等区域性跨界协调事宜作进一步探索与完善(图8)。

图8 我国若干重要都市圈一体化程度的二级指标雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.8 Radar chart (left) and box plot (right) of the secondary indicators for the integration level in several major metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

3.2.5 都市圈发展均衡度

苏锡常都市圈作为我国经济社会发展水平最高、践行“都市圈”概念及相关规划政策最早的地区之一,其人口财富均衡度大幅领先于全国其他都市圈,公共服务均衡度及就业保障均衡度也处于相对领先水平。发展水平较高的宁波都市圈及发展型的温州都市圈的分项评分也处于相对领先水平。其余高水平都市圈中,杭州都市圈的三项指标相对均衡,上海大都市圈的人口财富及公共服务均衡度两个指标仅处于全国中上游水平,首都大都市圈的三个分项指标均处于较低水平(评分均小于10分)。在区域均衡度竞争力视角下,京津冀协同发展这一国家战略命题任重道远。另外,全国其余都市圈中心与外围之间的分项指标也多存在较大差距(图9)。

图9 我国若干重要都市圈发展均衡度的二级指标雷达图(左)及箱线图(右)

Fig.9 Radar chart (left) and box plot (right) for the secondary indicators measuring the balanced development of several important metropolitan regions in China

资料来源:根据计算结果作者自绘

针对上述问题,我国未来要“持续推进基本公共服务均等化,多元扩大普惠性非基本公共服务供给,丰富多层次、多样化生活服务供给”,各地区要有序、均衡地推进就业保障等民生工程。同时,都市圈的发展也要科学把握城市发展的“阶段规律”及“最佳规模”,避免公共服务等优势资源过度集中,特别是对中心城市发展水平较高且拥有良好地理环境的地区,应有序引导其形成“多中心、网络化”的空间结构,破解“大城市病”,促进大、中、小城市协调发展,实现区域共同富裕。

04

结语

现代化都市圈是我国实现高质量发展及中国式现代化的重要依托。立足新时代的发展要求,本文运用多源数据及模型方法,试图相对科学、合理地建构都市圈综合竞争力指标评价体系。分析结果表明,我国都市圈间的综合竞争力呈现梯度性、差异性、地域性的分布特征,且各发展阶段的都市圈存在不同维度的短板。由于我国幅员辽阔,各地区自然环境差异巨大,并非所有都市圈都能发展成为相对发达的成熟型都市圈;对于不同的都市圈,要明确其发展阶段及职能定位,处理好发展与保护之间的关系,在规划目标和政策导向制定过程中给予分类引导。例如,对于较发达的都市圈,其中心城市及都市圈已经具有很强的整体竞争力,因此,优化区域内各类资源的分配制度,发挥中心城市的引领作用,促进区域均衡协调发展,应成为该地区未来关注的重点。对于大多数中西部及东北地区的都市圈,需借助“强省会”战略等政策契机,提升都市圈中心城市的多元化竞争力,优先建设形成区域增长极。这一过程需摒弃“以数量论英雄”的思想,摆脱“路径依赖”,从创新要素集聚、产业结构优化等质量提升维度进行突破。对于某些具有特殊职能意义的地区(如西宁都市圈等),需重点关注文化、生态及国土安全等方面的职能,引领地区迈向高质量、精品化发展。

限于统计数据获取的难度,很难“面面俱到”地反映各地区经济社会发展的各种维度,诸如环境污染、能源利用效率等指标,尚未在本文构建的指标体系中有所体现。因此,本文仅是面向新时代的都市圈综合竞争力指标体系建构的一次初探。未来的工作中,评价指标的选取需根据我国经济社会发展的过程进一步甄别,支撑政府决策及相关规划制定,是一项持续性的工作。同时,还可以针对某些区域性的次级都市圈进行竞争力测度,并尝试进一步细化指标体系建构的研究尺度。

致谢:

感谢同济大学赵民教授对本文的悉心指导!

作者介绍

张艺帅 中国香港大学建筑学院博士后

王 剑 上海市城市规划设计研究院发展研究中心、编辑部副主任,上海市城市规划行业协会常务副秘书长兼研究室主任(通讯作者)

潘 鑫 上海同济城市规划设计研究院有限公司创研中心主任研究员,高级工程师

上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题“基于多源数据的都市圈发展报告框架研究”

编号(KY-2023-YB-B03)

转发自“城乡规划杂志社”公众号

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 我国都市圈综合竞争力指标体系建构研究

规划问道

规划问道