(远眺——东湖楚天台)

作者寄——常饮长江水,多食热干面,偶尔谈文化,现在做规划。在这个“两季分明”的俗雅之城,混混痴长了三十余载。然到了如今闲暇之时,拿起相机迈开步,行走在江城的大街小巷,依旧感觉新鲜和陌生。一边感慨城市变化大,一边叹息文化流失快。和成长、生活在身边的一千万同胞一样,侃侃微博上上网。时而在理性之间徘徊,但吃饭要紧;时而在感性之间纠结,也愤青一把。这也就是武汉带给我的感觉,一座让人又爱又恨的城市。身为这大武汉的一位“老”巿民,自是有义务做个记录者,把身边的岁月定格在镜头里,在影像中沉淀这份记忆。

(静谧——东湖磨山)

(琴台残荷-月湖)

谈起武汉三镇,“两江交汇、九省通衢”的总体概览,以及留在记忆里的那一个个名字,无不让人浮想联翩:龙王庙、汉正街,黄鹤楼、归元寺,晴川阁、古琴台,户部巷、吉庆街。在昙华林的“大水之家”,购一本武汉手绘老地图,点一杯苦咖啡,在窗栏杆间斜射过来的阳光下,细数着一元路、二曜路、三阳路、四唯路、五福路、六合路、七里庙、八铺街、九里墩、十里铺、百步亭、千家街、万松园,感觉仿佛又回到儿时,争相背诵,唯恐自己的记性落后他人。踏上跨江轮渡,凭栏远眺南岸嘴、彩虹桥,迎面呼吸这略带腥气的江风。遥想数百年间江夏易名、汉口开埠的盛况。讲到历史、论起人文,武汉又何曾输与他人?

(相伴——昙华林)

(靠岸——老过江轮渡)

(启航——新过江轮渡)

昔人已乘黄鹤去,今人依旧岸边行。往事总如云烟,顷刻消散,可有这么两件事,始终留于我的记忆中,不知还有多少老武汉对其也记忆犹新。

(蜿蜒——黄鹤楼)

其一,发大水。武汉人俗称“淹水”。每逢夏季,大雨来袭,这茫茫大武汉倾刻化为一座水城,普通处水深即可过一成年人的膝盖,小孩儿只能被放在家具高处或置于澡盘中,遇到地势低处,甚至要依赖扁舟才能通行。那时我年纪尚小,只觉得水深无比,满眼里只有长辈们那至膝的胶鞋。

(避暑——长江边)

其二,住里分。今天地道的武汉人,一定曾在里分里混迹过。红瓦的屋顶,斑驳的砖墙,甬长的巷道,是孩子们的天堂,打洋画、滚弹珠、斗蛐蛐,不亦乐乎。每逢夏季,竹床竹椅满地皆是,在室外纳凉过夜,已成为武汉人的习惯。清晨,一推车大叔揺铃经过,各家赶忙取出马桶倾倒,那景象,真是令人忍俊不禁。今日的武汉,由于三峡大坝的修建,沿江大堤的完善,越堤淹水、满城汪洋的景象已近消失,局部内涝导致的“来武汉看海”也在努力成为历史。但近年来里分或拆、或整、或改造,留住原汁原味的里分数量则是日益减少,望在“梁林故居事件”发生之后,我们能多看住这些老武汉的家底,少一些事后的遗憾。

(变迁——原武汉港)

(围城——大智门火车站)

如今各方大谈“汉派文化”,和京派、海派、粤派文化一样,它首先所体现的是一个城市的精神和人文环境,再来影响到建筑、语言、 艺术等各个方面。

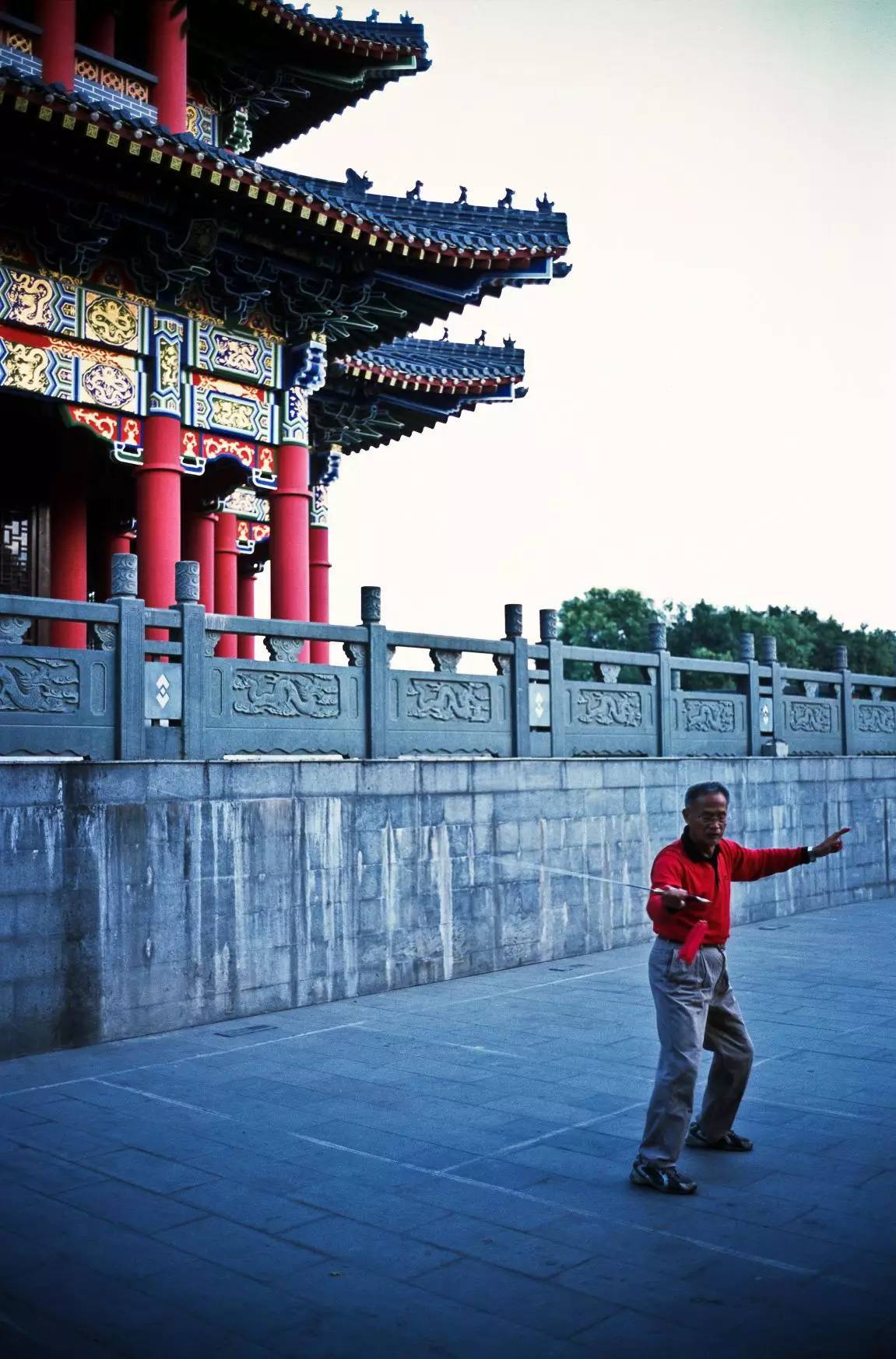

(剑舞——龙王庙)

(写生-汉口江滩)

都说武汉是巿民化的城市,偶尔蹦出的“汉骂”事件所引起的广泛热议,也一定程度上反映了外界对武汉的一个印象:巿井味重。这武汉人脾气火爆,九州闻名,素有“九头鸟”的谑称,今更有“娜姐”在罗兰加罗斯的一声怒吼而名扬天下。窃以为,一方面,谈到文化必然涉及到沿袭继承,但应取其精华,弃其糟粕,文明用语必不可少。另一方面,这大武汉还是少不了这批“口无遮拦”的“巿井之徒”。武汉的方言更多还是体现了长久以来武汉人在这个南来北往、交融贯通的大城市所体现出来的随意和机智。正是他们,造就了今日的武汉,形成了今天的“汉派”。一旦少了这些“人”,文化又何从谈起呢?

(复制——武汉美术馆)

武汉人爱吃、会吃,从小吃的名气就可见一斑。许多外地人暮名而来,流连忘返。蔡林记、老通城、四季美等小吃名店,几经风雨,随着体制改革的浪潮,一度销声匿迹。现如今户部巷的兴起,吉庆街的重建,也算是让这些“名点”有了栖身之处。先不论建筑的审美和品味的高雅,单从这几处的人气和意义来讲,武汉就是需要。这不,作为武汉的旅游景点,它们已是必经之处。

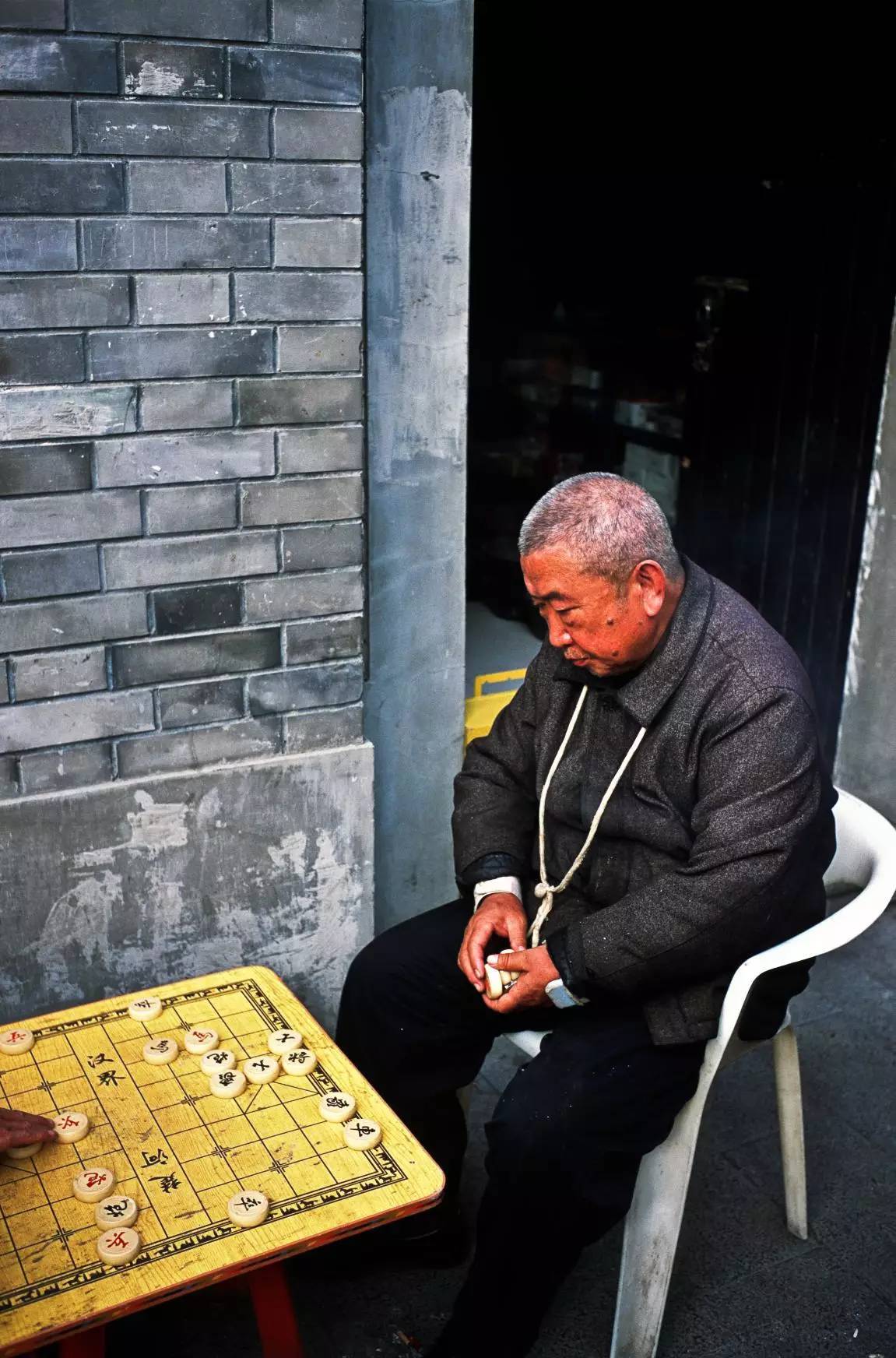

(对弈——户部巷)

说起一个城市的变化,总离不开标志物的诞生。地标一定程度上就是一座城市的名片,反映了城市的经济和文化的综合实力。坐落于月湖之畔、江汉之滨的琴台大剧院,被誉为“万里长江第一隧”的武汉长江隧道,还有现代“清明上河图”楚河汉街,正在兴建的606米绿地中心等等,这些大手笔、新建筑无不昭示着武汉迈向中心城市的决心和步伐。挑一个周末的午后,始于汉口老租界区,穿街钻巷,漫步欣赏古典建筑的风貌格局,然后沿着江滩公园看看江水的涨起涨落,最后停留在武汉天地,享受一下世界各国的美食。这条集合人文与自然、历史与现代的游憩线路,已成为许多武汉人的选择。古典与时尚,武汉已然具备。

(展望——武汉天地)

(镜像——中山舰博物馆)

一桥飞架南北、龟蛇两相望。放眼今日江城,极目楚天舒。今天的武汉,讲的是中部崛起,高举的是“复兴”大旗。长江浩荡,岁月无声,武汉正处在一个向着功能复合多元的大都市蜕变的进程中,新生的楼宇和苍茫的历史,正在勾画一幅崭新画卷:大江大湖大武汉、楚人楚韵楚地新!

(一桥飞架南北——武汉长江大桥)

(天堑变通途-武汉长江二桥)

长按图片关注“众规武汉”

规划问道

规划问道