1

引言

超大城市区域是讨论城市发展的重要视角,轨道交通网络是支撑城市和区域发展的重要系统,超大城市区域的运行离不开交通与空间的整合和协调合作。面对超大城市和区域发展的新要求,轨道交通线网如何支撑空间格局优化,助推超大城市能级增长并更好发挥辐射带动能力亟待研究。面向超大城市和区域协调发展的新背景与新要求,本研究从当下超大城市和超大城市区域发展的战略目标和区域轨道交通系统存在的问题出发,明确新时期轨道交通优化面临的新要求,结合国际案例的比较,识别支撑空间格局的轨道交通重点要素,研究面向超大城市的“交通-空间”协同模式,构建从“布局适应”到“格局引领”的轨道交通规划编制工作方法。

2

他山之石:国际案例类比与经验总结

2.1圈层尺度与发展阶段类比

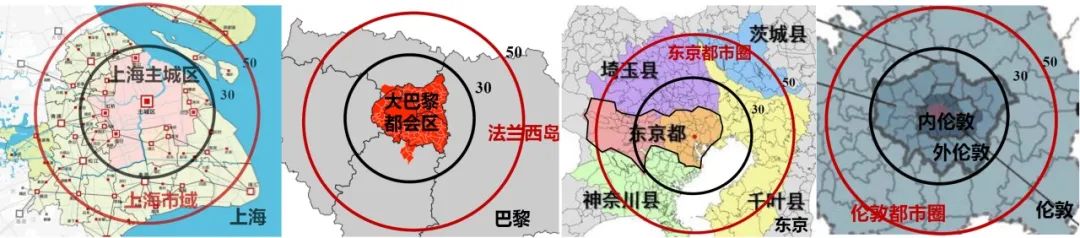

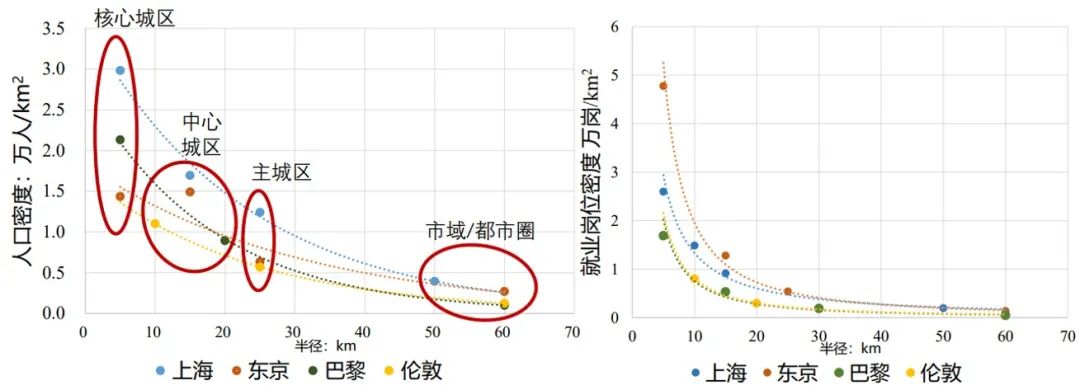

上海市域范围可类比其他全球城市大都市区的人口和空间尺度(图1)。上海各圈层人口密度整体高于东京、巴黎、伦敦等国际大都市,中心城的岗位密度低于东京;上海的人口分布中心极化更加明显,东京岗位分布中心极化更加明显(图2)。上海整体上岗位密度略低于东京,其中核心城区明显偏低,东京核心区岗位数远高于通勤人口数,职住分离程度高,带来大量入心通勤出行(图3)。

图1 空间圈层尺度类比图

图2 各圈层人口密度特征类比图(左)

图3 各圈层岗位密度特征类比图(右)

2.2空间结构与运营服务类比

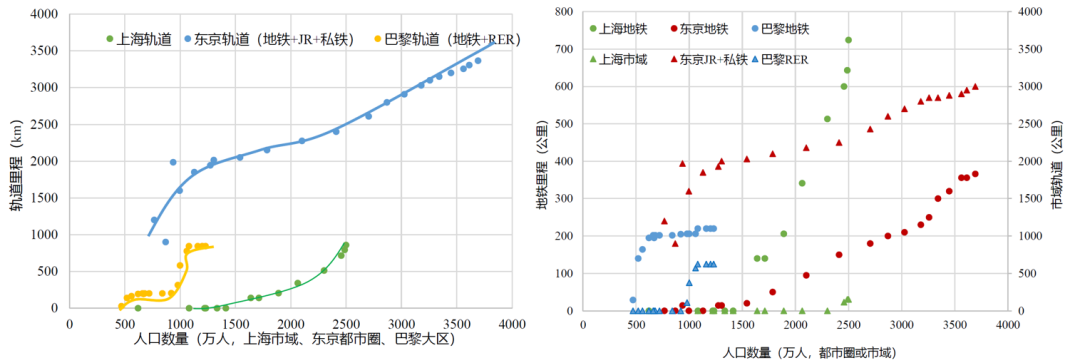

国际大都市的城镇化历程均依赖市域铁路支撑都市区(圈)发展,且其市域铁路起步早、规模大。相对而言,上海轨道交通市区线(地铁)的建设已远超其他国际大都市,但市域铁路起步晚、规模小,在市域线建设的过程中应着重探索与市区线的关系,同时应当高度重视市域线对城市空间资源的配置作用(图4)。

图4 城市发展与轨道运营里程类比图

2.3多层次轨道交通系统融合发展经验

从运营组织模式看,各国际都市轨道网络的建设运营公私各异、国有为主,依托财政支持及客流沿线开发保障轨交发展的可持续性。

巴黎轨道交通运营主体为巴黎大众运输公司(RATP)和法国国家铁路公司(SNCF)。其中地铁为RATP,市郊铁路以SNCF为主,部分线路为RATP。均为政府财政支持建设后移交运营,资金来源为沿线土地开发收入和公共资金。在东京轨道交通中,地铁运营主体为东京都交通局(都营地铁)和东京地下铁公司(东京地铁),资金来源主要为东京地下铁运输事业。市郊铁路运营主体为JR公司和一些私铁公司(东急电铁、小田急电铁、京王电铁等数十家公司),在收入来源方面,东急电铁运输占总收入的17.5%,小田急电铁占31%沿线开发是重要收入来源。地铁和市郊铁路建设主体公私多样,且经过多次产权分合。

2.4对比思考

第一,中国超大城市的市域范围与空间规模相当于国外大都市的大都市圈范围,市域轨道交通的服务效率应对照其他全球城市,并且需要对小汽车出行有竞争优势。

第二,市域线要作为多层次线网中的结构层——市域线应有效连接都市圈核心、近郊中心和新城,形成廊式发展带。

第三,市域铁路网与市区地铁网的衔接模式中,一方面需要接入核心区高能级节点,另一方面应考虑枢纽TOD开发。

3

现状洞察:基于现状评估的工作重点确定

3.1服务能力

上海作为国内国际双循环枢纽,双扇面服务能力亟待提升。上海大都市圈空间结构呈现分散式集聚的多中心特征,上海的中心首位度相对较低。在功能定位上,上海作为双循环枢纽的作用不断强化,但是区域交通廊道在沿海、沿湾方向的辐射能力不足,无法支撑对外扇面与对内扇面的衔接作用。在制造业支撑上,上海疏港设施主要依靠公路和水路,但是公路集疏已接近饱和;相比成熟国际海铁联运比例(20%-40%),上海海铁联运比例偏低。

3.2结构匹配

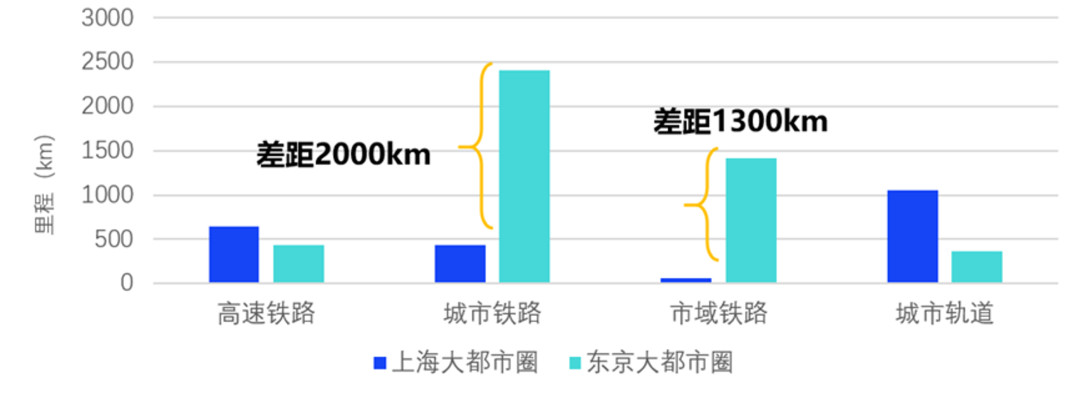

区域高水平一体化的发展需求下,轨交布局对空间-功能-结构优化的引领作用有待加强。在区域层面,目前,长三角城市群客货流特征由“大进大出”向“快进快出”转变,直联直通需求难以充分满足(图5)。在区域一体化背景下,新城存在被边缘化风险。

图5 上海大都市圈与东京大都市圈各类型轨道交通运营里程比较

3.3枢纽布局

过于依赖超大枢纽,缺乏引导资源集聚的多层次枢纽体系。上海缺乏枢纽体系的分担与协同,过于依赖虹桥枢纽。目前,虹桥区段运能紧张,虹桥枢纽面临多重客流叠加、扩容难度大等问题,日接发量已接近设计能力(43万人次/日)的90%。市域内货站枢纽体系与制造业布局不匹配,上海制造业中心布局以沿江沿海为主,与目前制造业发展与轨道交通主要物流通道存在明显的空间错位。

3.4网络质效

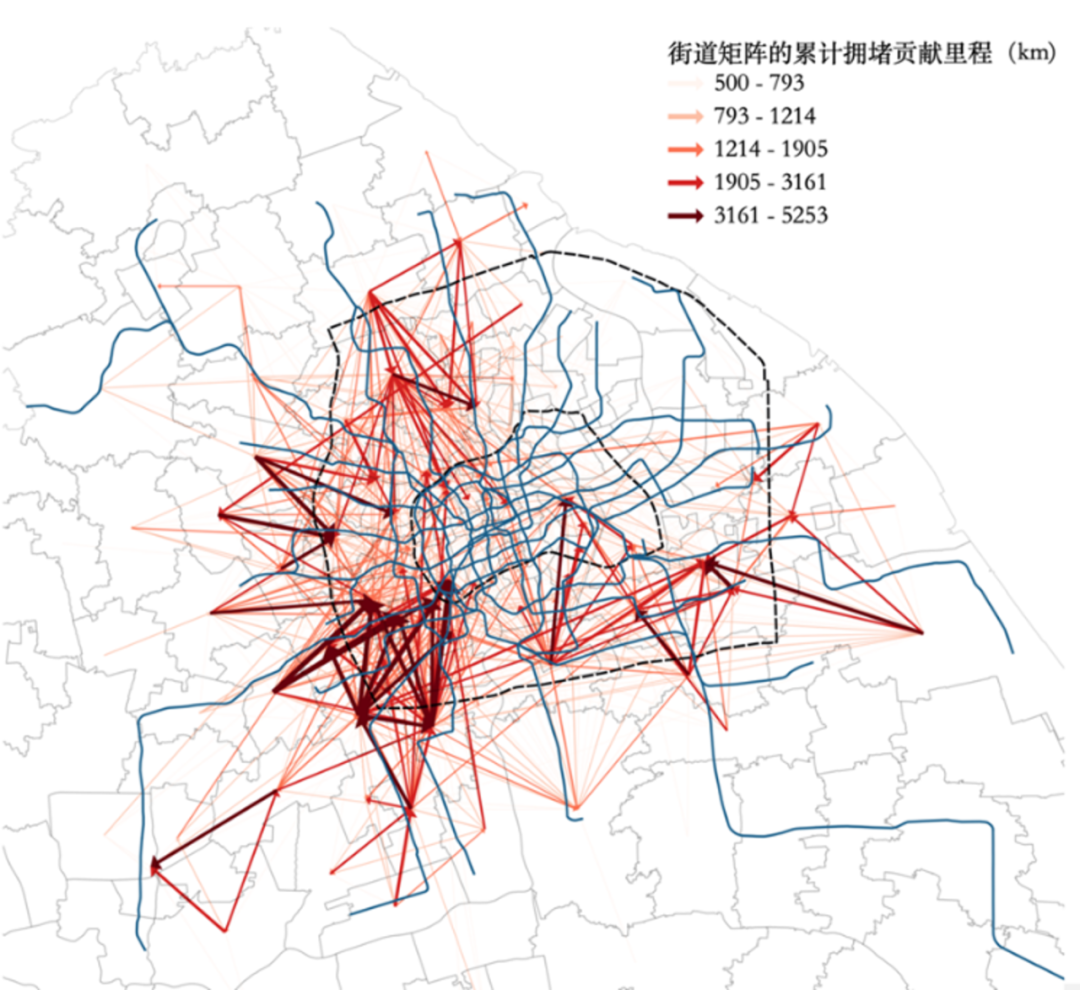

轨道交通光网络对战略地区的链接不足,且对空间质效支撑不足。区域层面,轨道交通应结合跨城通勤出行需求进一步支持提升区域辐射能力。上海都市区内缺少紧密圈层的城市快轨。地铁网对城市集聚空间的高效服务范围有限(R<20km),大量长距离通勤挤占沿线站点运力,中环区域地铁线网密度大幅下降,与道路拥堵之间关系密切(图6)。

图6 街道矩阵的累积拥堵贡献里程

3.5工作重点

第一,依托大都市圈规划和周边地区轨道发展态势,进一步加强区域衔接,提升超大城市作为双循环节点的服务能力。第二,面向空间发展新格局,促进交通-空间协同发展,以轨道交通引领空间格局优化,深化线网结构方案(市域轨道)与枢纽体系。第三,更加关注效能和机制,提升线网效能、推动多网融合、促进绿色发展。

4

目标研判:结合城市空间发展格局的轨道交通战略目标

第一,超大城市往往承担着区域双循环节点的重要职能,作为重要门户,需要结合区域发展需求,确定支撑重点,有效提升提升对内对外服务能力,支撑对外开放。

第二,超大城市轨道交通发展应促进区域一体化合空间布局结构优化,实现特大城市对所在都市圈发展的引领,提升核心城市竞争力和吸引力,支撑多层次、多中心的都市圈功能网络,发挥区域引领作用。一方面,提升区域集聚能力,升级和完善次中心功能,形成独特区域竞争优势;另一方面,参考国际大都市的结构演化规律,促进都市圈由“中心-腹地”空间结构向“网络-枢纽”空间结构转变。

第三,轨道交通需要支撑超大城市战略地区的核心功能发展,引导空间重构。强化多层次、多中心的都市圈功能网络中综合性节点城市培育,关注“廊道+枢纽”的功能结构,为超大城市大都市圈第一圈层节点城市发展提供支撑。

第四,关注超大城市轨道交通网络的“空间-效率”,实现整网提质增效,即中心城与功能节点间实现直连直通,城市内部重要功能板块间交通联通效率提升。在核心圈层和紧密圈层两个层面上构建面向上海都市圈的高效时空圈层。在核心圈层上,实现提升枢纽与中心的联通效;在紧密圈层上,发挥新城截流作用,将新城枢纽接入区域廊道。除此之外,建设与功能结构适应的轨道交通网络以提升城市内部结构效率提升。关注科技创新布局、制造业布局、服务业布局等重要功能网络结构

5

方案谋划:超大城市多层轨道交通线网布局策略构想

5.1轨道交通线网建设目标和布局策略建议

(1)建设目标思路

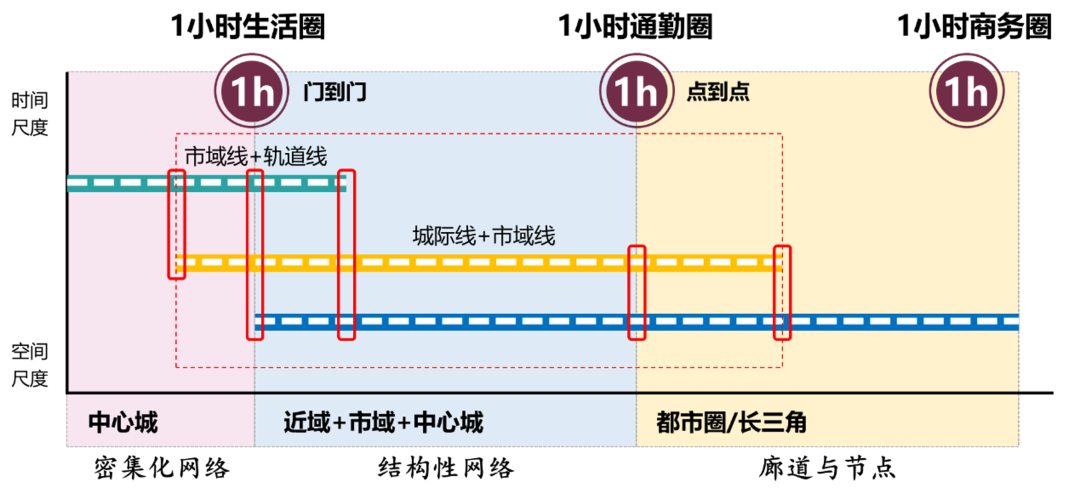

构建以支撑“3个1小时圈”为目标的多层次轨道交通线网体系,“3个1小时圈”分别为:1小时门到门的生活圈、1小时点到点的通勤圈、1小时站到站商务圈(图7)。

图7 超大城市轨道线网建设目标

(2)布局策略思路

在区域层面,发挥轨道交通的引领作用,扩展战略通道,完善对产业和自然文化的支撑,结合不同城市等级构建多级多圈层网络化的快轨结构。

在超大城市及其近域地区,发挥轨道交通的协同作用,一方面,构建引导资源聚集的多层次枢纽体系,另一方面,通过轨道交通协同临近地区。

在市域层面,着重提升轨道交通的效能,总体结构上,构建环射结构,直连战略空间,提升时空效能;在枢纽上,结合城市功能确定枢纽职能。

5.2区域引领

(1)提升首位度、引领区域一体化的交通廊道建设

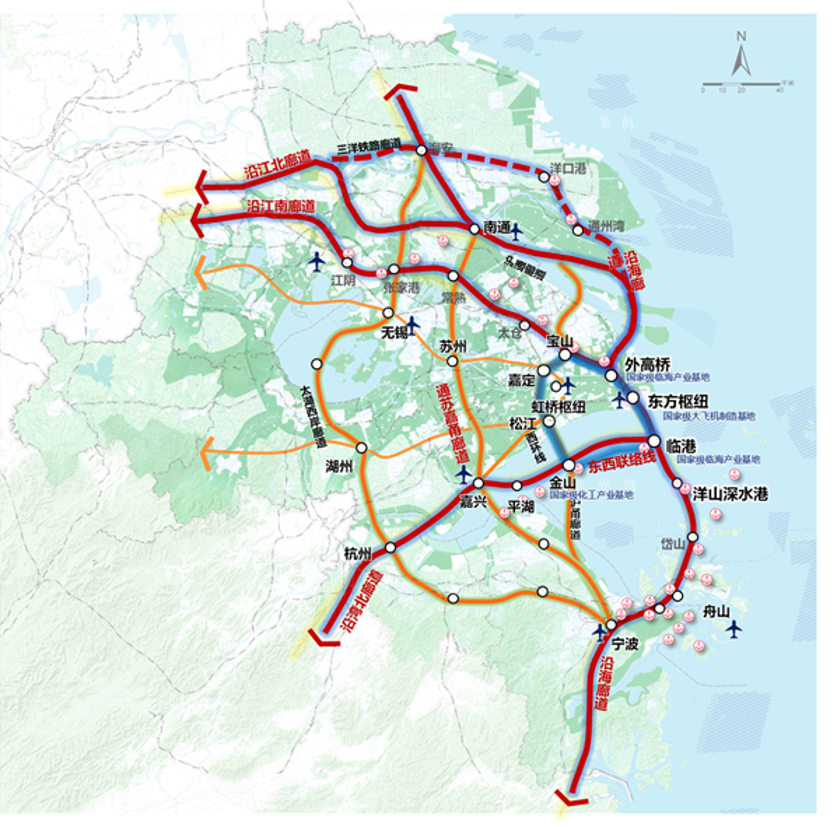

建议强化6向战略廊道,扩展扇面格局,强化面向区域的180°大扇面廊道建设,促进交通、功能、空间格局优化。依据发展需求确定区域廊道扩展与优化方向(图8)。

图8 区域发展战略廊道

(2)完善支撑产业发展的大物流格局

加强货运交通与产业斑块耦合,建立“π”字型大物流通道。强化港-铁联运系统格局,陆海统筹发展,支撑四大港群体系,差异化港区发展(图9)。

图9 “π”字型大物流通道

(3)构建串联江南自然与文化遗产的轨道体系

建议构建围绕太湖文化核心的环-射结构体系,保障与对外枢纽的快速衔接。通过轨道交通系统串联主要历史文化资源节点(图10)。

图10 支撑自然与文化遗产的轨道交通系统

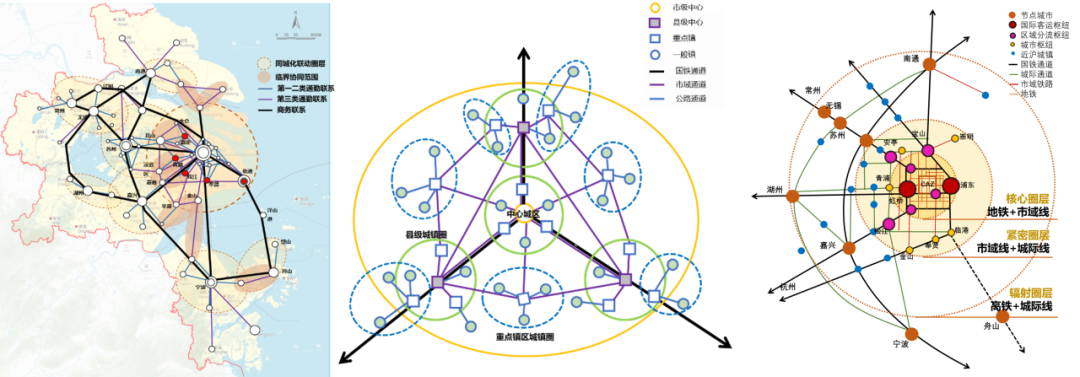

(4)支持大都市圈多级多圈层网络化的快轨结构

都市圈内多种联动组合特征分为区域城际联动、同城化联动、城内联动。其中,区域城际联动为商务圈,同城化联动为城际通勤圈,城内联动为城区通勤圈,位于主城区内部(图11)。建立服务大都市圈的多级城镇圈体系,可以通过多层级轨道网络化衔接(图12)。建议依托上海大都市圈构建多级时空圈层的轨道交通网络结构(图13)。

图11 都市圈联动组合(左)

图12 大都市圈多级城镇圈体系(中)

图13 多级时空圈层的轨道交通网络结构(右)

5.3近域协同

(1)引导资源集聚的多层次枢纽体系策略

从客运和货运两方面构建多层枢纽体系。在客运枢纽体系方面,应依据功能差异,重塑多层枢纽磁力体系,引导资源集聚;建议构建两类多级的客运枢纽体系,实现国铁网枢纽(站到站)的外通与重连通、市域网枢纽(点到点)的内达与重转换,增强“站到站”覆盖,缩短“站到门”时间(图14)。在货运枢纽体系方面,应锚固大物流体系格局、引导小物流集约发展(图15,图16)。

图14 客运枢纽体系构想(左)

图15 大物流枢纽体系构想(中)

图16 小物流枢纽分布构想(右)

(2)协同临沪地区支持新城成为独立的综合性节点城市

考虑新城与近沪地区—轨道交通支持临界区域协同,通过公交化轨道运营保障通勤时效。多廊道联通、多枢纽联动实现新城多节点提效。

5.4市域提效

(1)支撑战略地区,提升时空效能,助推能级提升

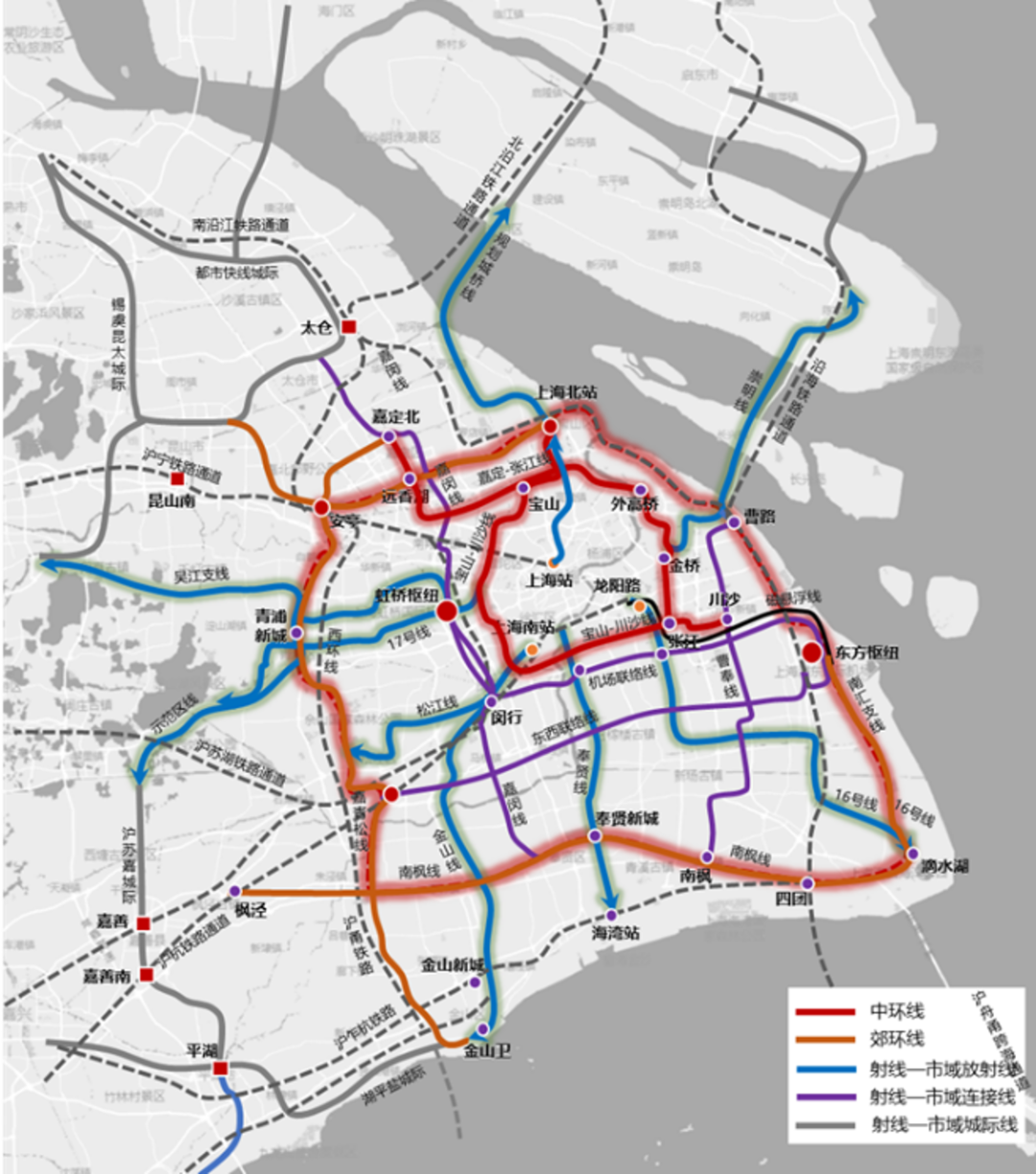

市域轨道交通线路布局应突出战略空间引领,支撑全球城市核心功能,以核心战略空间实现快线直连直通为目标完善区域辐射能级和方向,提升全球城市核心功能建设。“环-射”结构市域轨道交通网骨架,提升出行效率,环射结构由“双层环线+多级射线”组成(图17)。

图17 环射结构构想

(2)建立中心体系+核心功能的主城枢纽体系

轨道交通枢纽体系应关注“枢纽-空间”关系,促进枢纽与中心体系耦合及战略地区枢纽提升。可以通过区域辐射枢纽,城市直通枢纽,生活配送枢纽等三种枢纽类型,构建主城枢纽体系(图18)。

图18 枢纽三角构想

6

模式创新:探索新建设和运营方式

6.1思考:探索四网全融合的新机制

建议考虑牵头组建跨省市、跨部门的规划建设和管理运营平台,积极推动大都市圈四网融合发展。第一,理顺行政权利机制,明晰部委与地方、地区之间、省市之间的垂直权力构架,促使省直部门之间的水平权力整合。第二,打破行业管理壁垒,破除体制机制障碍,实现城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的融合。针对城际出行的特点,提出采用公交化的城际铁路运营模式,进一步推动交通系统的整合。第三,在规划阶段就需要提前谋划协调,明确四网融合的技术方案、调度责任和服务标准,形成前置运营管理标准,以保障整个系统的顺畅运行。

6.2创新中国式“TOD”的开发新模式

中国的超大城市在发展速度、发展阶段等方面具有独特性,超大城市的发展需要更加全面和适应中国城市的规划,在此背景下,“TOD”模式应将轨道交通系统与城市综合开发相结合,通过通道融合、投资融合和运营融合,实现城市发展的可持续性。

6.3打造“轨交网+绿色出行网”的交通服务方式

超大城市应创新“直连直通轨交网+绿色出行网”的交通服务模式,通过多网融合和高效衔接实现城市的可持续发展。第一,探索“轨道+绿道”的协同发展模式。第二,通过多种类型的轨道交通实现多网融合和高效运营,一方面,考虑市域线结构需要的贯通和越线运行;另一方面,引入多种类型的轨道交通,形成更为便捷的换乘系统,提高整体交通网络的密度和灵活性,有助于更好地服务城市不同区域和层次的出行需求。第三,提升绿色出行分担率。

课题负责人:黄建中、朱郁郁

课题主要参与人员:张乔、姚凯、宋伟、马煜箫、邓晶、陈恺昕、吴兴斌、薛皓颖、吴煜

本课题受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助课题名称“超大城市轨道交通与空间格局协同发展策略研究:以上海市为例”课题编号(KY-2023-PT-A04)

感谢惠英副教授、晏龙旭助理教授在国际案例类比与经验总结,以及网络质效分析部分提供的研究和技术支持。

供稿 | 张乔、马煜箫

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 超大城市轨道交通与空间格局协同发展策略研究

规划问道

规划问道