写在前面

城市道路设计主要强调机动交通的工程性指标,缺乏对人本需求下的街道要素进行系统分析与梳理,无法满足出行者对高品质街道空间的需求。在对国内外街道设计研究进行总结的基础上,提出城市道路全要素设计技术要点,通过构建人群行为与街道品质的交互规律及其与街道要素间的深层映射关系,实现对城市街道空间的精细化设计与优化。《广州市城市道路全要素设计手册》探索建立了一套人本需求下道路分类—功能模块—全要素匹配的城市道路全要素设计体系,形成7大类23小类道路-街道功能分类体系,并总结9个功能模块的推荐形式、适用范围以及设计要点,梳理街道6大系统90项要素的设计指引。以广州市街道改造实践项目为例,阐述了以人为本理念下街道品质评价、步行和非机动车交通优先设计以及协同一体化设计方法的应用。

刘为

广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 人居环境景观院副院长 正高级工程师

回归城市街道精神

为追求速度与效率,以机动车交通为主导的道路建设对居民日常出行和生活模式造成了巨大影响。人在街道的活动逐渐让位于机动车交通,原有适宜步行和非机动车交通的空间和尺度被逐渐肢解,那些富有人情味的街巷生活日渐消退,街道演变成为以交通功能为主的通行性空间。

然而作为城市公共空间的重要载体,街道除了通行功能还被赋予休闲、交往、游憩、娱乐等多重角色。正如简·雅各布斯(Jane Jacobs)在《美国大城市的死与生》[1]中写道:“当我们想到一个城市时,首先出现在脑海里的就是街道,街道有生气,城市也就有生气”。当前,全世界的规划从业者和政策制定者都在提升对街道的认识,街道的内涵也从之前的机动性向宜居性转变。很多城市编制了精细化与人性化的街道设计导则,对街道的形式和作用进行了重新评估,并开始进一步发掘街道空间的价值,逐步赋予街道更多城市公共空间的功能,积极引导以人为本的街道建设。塑造富有生机、充满魅力的城市街道空间已经成为共识。

中国正处于社会经济转型升级的关键阶段,高质量发展与建设高品质的生活环境成为主要目标。城市街道是城市活动的重要空间载体,对其进行重新审视显得愈发重要。重拾街道的多元功能,塑造高品质、高活力城市街道空间,使其不仅可以引导良好的交通秩序,更能为市民出行提供一种美好体验,这将是城市高品质建设的重要抓手,也是回归精细化、人性化的街道本质功能的迫切诉求。

国内外街道设计研究综述

1

国外研究

20世纪50年代以来,众多西方学者在城市建设实践中不断进行现代主义城市理论的反思,并对老城区建设现代高楼大厦导致街道活力渐渐弱化提出批判,同时对人性化街道设计更加关注,街道的社会和文化等功能也越来越受到重视。

凯文·林奇(Kevin Lynch)基于视觉体验对波士顿、洛杉矶、泽西等城市街道空间展开分析,认为可读的立面特征、成规模的公共空间、连续性的界面对街道品质塑造具有极大影响[2]。简·雅各布斯通过研究美国大城市的街道元素及人们在其中的活动特征提出“街道眼”(Eyes on the street)概念,她主张优质的街道空间应具有多样的功能以及连续的步行空间,从而增强街道的安全性、互动性和活力[1]。扬·盖尔(Jahn Gehl)聚焦于人及其活动对物质环境的要求,指出合理的尺度、细节的设计、明确的边界、可停留的空间是影响街道品质的重要因素[3]。

通过行为观察、行人访谈等实证方法,大量国外街道设计研究揭示了底层商铺、步行和自行车交通系统连通性、停留空间等诸多空间要素对街道安全性、经济效益、街道活力等方面的影响[4]。这些研究均表明,步行友好的街道设计将为街道带来多方面的社会经济效益。

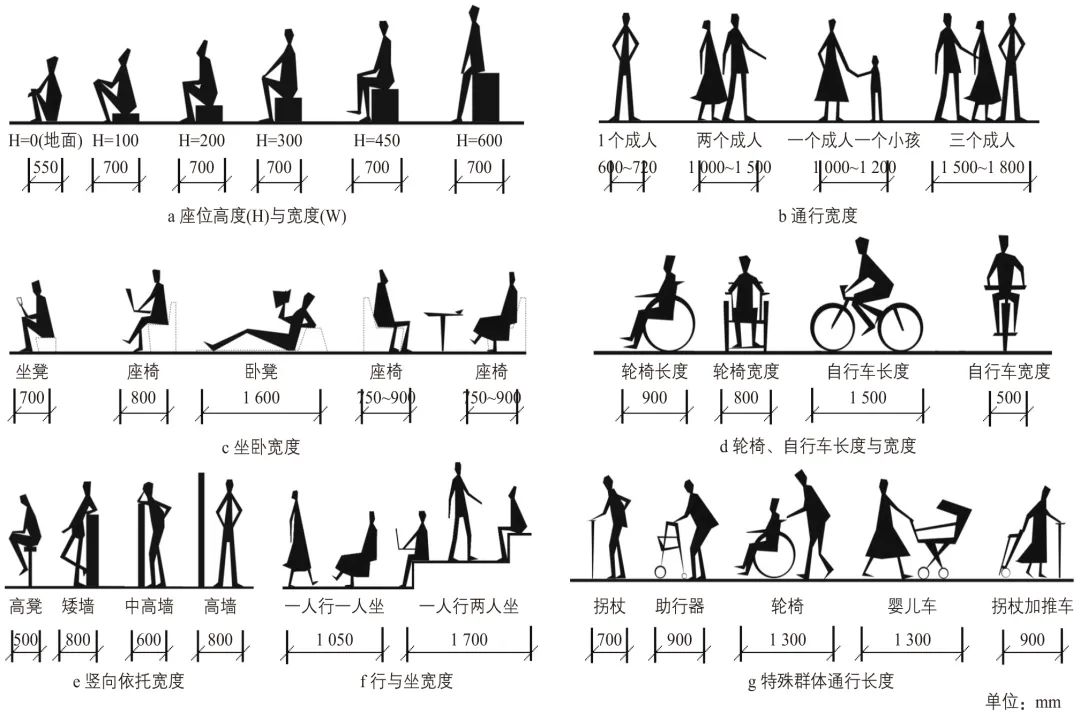

2004年,世界上第一本城市街道设计导则《伦敦街道设计导则》(London Streetscape Guidance)发布,它标志着以人为本,打造多样的、多功能的、适于步行的、紧凑的街道空间与环境成为主题,系统性的城市街道设计手段也逐渐发展成熟[5]。2010年左右,纽约、洛杉矶、波士顿等城市也先后发布了本地街道设计导则或指引;2018年,美国全球城市设计倡议协会(Global Designing Cities Initiative, GDCI)与美国国家城市交通官员协会(National Association of City Transportation Officials, NATCO)共同发布了《全球街道设计指南》(Global Designing Cities Initiative);2020年,日本陆续发布了两版《街道设计指南》。这些导则或指南更加强调街道的人性化活动与功能,旨在促使街道回归以人为本的公共空间属性[6-8]。其中,《全球街道设计指南》以70多个城市为范本,从价值、评估、原则、要素、实施等5个层面全面阐述以人为本的街道整体设计方法,积极倡导街道空间整体设计并从街道品质出发完善街道要素设计要求,为街道融入城市提供了全面的指导与参考。引导街道空间一体化设计、充分运用各类街道要素进行设计优化,塑造满足步行和非机动车交通需求的高品质街道空间,是未来城市街道设计导则的发展趋势。

2

国内政策及研究

中国对街道设计的研究尚处于起步阶段。2015年12月,中央城市工作会议明确了新常态下城市发展转型的方向,将坚持以人民为中心的发展思想、坚持人民城市为人民作为城市工作的出发点和落脚点。作为城市居民生活最重要的公共空间,街道成为城市结构调整优化和品质提升的重要发力点。

2016年2月,《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区要求,以人为本的街道设计在新常态下城市发展转型中的地位与作用更加受到关注。同年,《上海市街道设计导则》发布,从城市规划角度开展街道设计研究,强调街道设计需抛开交通功能的单一思维,重构街道基本公共产品、重要活动场所、独特人文载体三重属性的认识,使街道作为民众空间权力的关键载体[9]。后续还发布了《上海市慢行交通规划设计导则》《上海市城市道路精细化管理导则》等一系列补充导则。近年来,广州、深圳、武汉、北京、青岛等城市也先后发布了街道设计导则,在重视街道步行和非机动车交通体验的基础上,进一步以营造街道空间场所感为目标,引导突破场地分区管理边界,强调街道空间整体设计。

中国街道设计研究主要聚焦街道空间品质提升[10],从要素、指标、路径层面为设计实践提供较为完整的设计证据链支持。研究内容主要从环境舒适度、环境偏好、街道功能3个维度展开。其中,环境舒适度关注街道空间的风环境[11]、热环境[12-13]、界面[14-15]、微气候[16]等方面的提升;环境偏好以视觉感受为主,涉及绿视率[17]、建筑立面[18]等指标;针对承载不同使用功能的街道空间,提出交通优化[19-21]、特色营造[22]、智慧管理[23]、生态设计[24]等优化策略。总体来说,研究趋势主要是结合大数据、生理信号采集等新技术,通过实证和量化方法逐步揭示和明确城市街道空间品质提升的路径。从实践角度来看,还需要进一步整合大量的研究成果,形成设计要素完整的街道更新与设计指引体系,以推动街道空间品质提升的精细化实施。

3

小结

通过对国内外相关政策和研究进行总结不难发现,不同城市的街道设计引导具有一定地域性特征,而在现代主义城市理论之后的新理念与方法却十分一致,并已形成业内共识。首先,街道设计更关注人在城市街道中的感受,更强调步行的安全性、连续性和舒适性;其次,突出街道空间的场所感,强调街道与周边环境作为完整街道的交互性与一致性;最后,从传统“量”的控制到关注“质”的引导,强调人性化的尺度感与全要素设施的品质。

城市道路全要素设计技术要点

城市道路全要素设计是指强化街道空间对人群行为活动的需求响应,围绕人群行为和街道品质双核心,突破传统城市道路设计车行为主、红线为界的观念限制,通过构建两者的交互规律及其与街道要素间的深层映射关系,形成人本需求下的道路分类—功能模块—全要素匹配的城市道路全要素设计体系,从而对城市街道空间进行精细化设计与优化的方法。

1

理念转变:从面向车到面向人

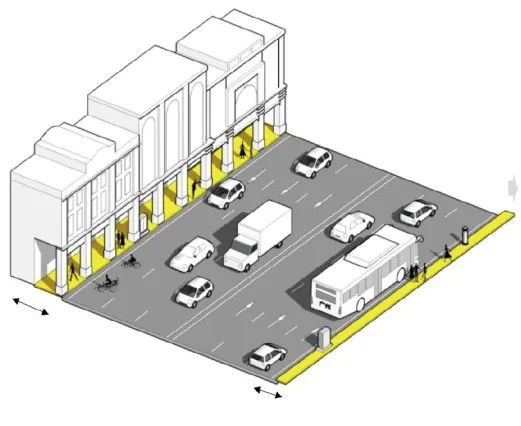

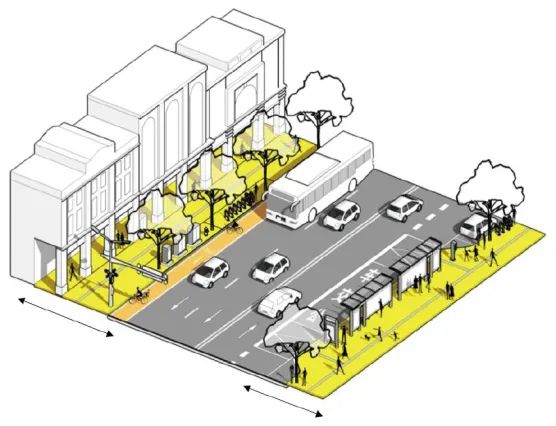

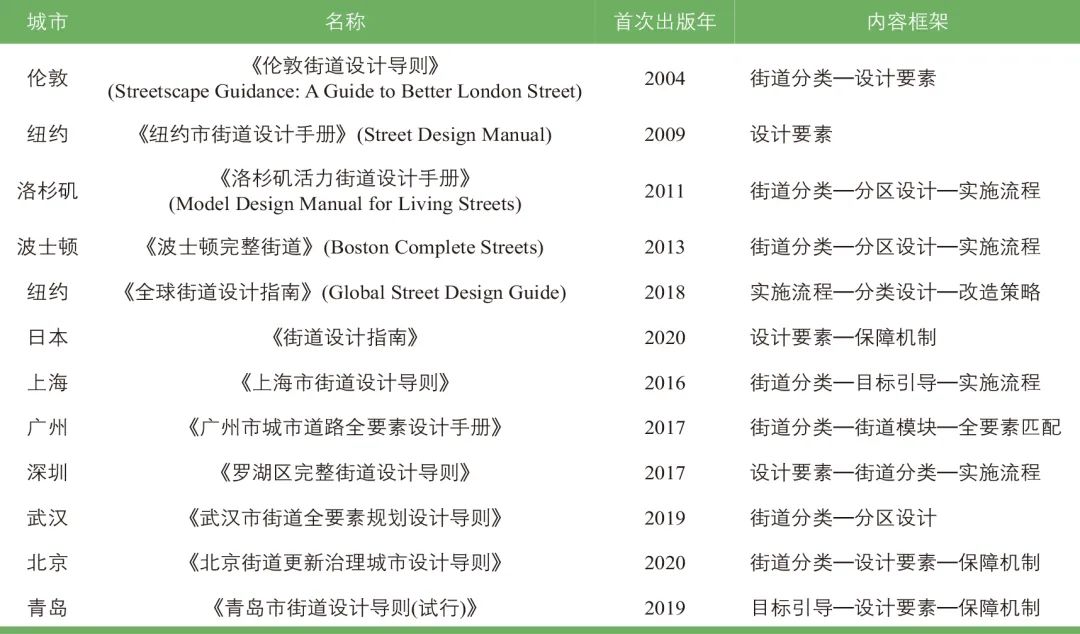

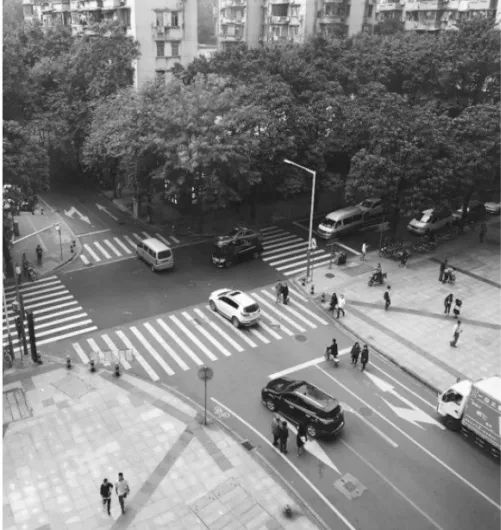

在过去一个世纪里,中国城市道路规划设计主要是以车为本,技术主义的标准化道路设计范式起着支配作用。目前,在城市道路规划、设计和建设管理中,车行优先的思想仍然占据主导地位。城市道路全要素设计首先应在理念上由关注机动车向关注人的生活方式转变(见图1),弥补当前街道品质与空间不足的短板,将街道空间资源更多地还给行人,使街道具有明确的功能空间划分和成为承载多类型活动的公共场所[25]。其次在设计方法上,回归人本尺度,关注特殊群体,强调“小”的美好,为步行、休憩、娱乐和交往等多种功能提供良好、亲切的空间行为尺度(见图2)。统筹考虑步行和非机动车交通、机动车交通和沿街人群活动,使行人、非机动车和公共交通的空间环境得到有效改善,从而使街道环境的舒适性、安全性和活力均得到大幅提升,实现以人为本、人车共享的城市道路建设理念。

a 狭窄而单调的人行道

b 以人为本、人车共享

图1 街道功能从“面向车”向“面向人”转变

资料来源:文献[3]。

图2 街道空间行为尺度

资料来源:文献[26]。

2

边界转变:从控红线到控空间

街道不仅仅是“路”的概念,还包括建筑前区、沿街建筑业态、附属空间以及绿地等,这些共同构成了完整街道空间[27]。传统的城市道路设计与建设往往以红线为界,红线内外由不同的主体进行设计、建设与管理,道路与周边环境缺乏空间统筹部署,导致道路功能与生活功能的割裂。

以完整街道理念为设计原则,充分尊重沿线的建筑功能、景观风貌以及活动需求;统筹考虑各类场地与公共空间,实现道路空间和环境一体化设计;对管控的范畴和内容进行拓展[28],从道路红线内部延伸至红线以外的沿街空间和立面。打破原有的工程设计思维,对道路市政设施、周边场地、沿街建筑立面、景观环境进行有机整合,突出道路的人文特征和属性,通过完整街道的“U形空间”(见图3)环境设计塑造特色街道、活力街道。

图3 完整街道“U形空间”

3

引导转变:从断层式到一体式

道路工程设计标准大都是从交通、市政角度做出规定,强调道路的工程属性,对工程技术指标有具体的要求与规定,而对街道品质把控、景观塑造以及活力激发关注甚少,缺少对街道空间与活力塑造的准确指导,同时存在与规划衔接的断层,街道设计的系统性、宜人性不足,不能有效约束道路的建设品质。

高品质的街道空间应关注设计和建设品质,从街道体验感和使用感着手,引入国际先进的通行做法和标准,以传统设计模式为基础,各类专家共同参与,搭建多专业合作团队,构建融入功能设计和景观设计等部分的设计流程框架,形成一体式、全程化的把控引导。针对道路不同等级、不同功能类型制定相应的设计指引,构建包括城市规划、景观、交通、市政、建筑等全要素框架,为规划、设计、实施等各个阶段的要素提出精细化的品质控制要求,完善整个城市道路设计把控流程。

城市道路全要素设计框架

通过深入实地调研和大数据分析方法,收集广州市各个功能类型的道路现状资料,摸查街道使用的痛点问题,梳理广州市街道特色,并以此为基础编制了《广州市城市道路全要素设计手册》(以下简称《手册》)。在总结国内外优秀实践案例的关键要点基础上,《手册》强化了街道设计对潜在人类行为的需求响应,使街道设计更加精细化和人性化,并总结形成了一系列可借鉴、可复制的新型设计策略以及建设和改造案例。

中国很多城市存在肌理拼贴现象,以广州市为例,由于建设时序、地理条件等原因,城市不同片区之间的街道定位与空间差异较大,面临的问题和发展需求往往也截然不同,传统以通行能力为主导的道路设计范式很难精准指导各功能片区的街道设计。《手册》首创道路分类—功能模块—全要素匹配的城市道路全要素设计体系,突破了传统城市道路车行为主、红线为界的工程式设计模式,从一体化设计角度出发,强化设计要素对人群活动与街道空间的需求响应。国内外街道设计手册框架比较见表1。

表1 国内外街道设计手册框架比较

1)道路-街道功能细分。

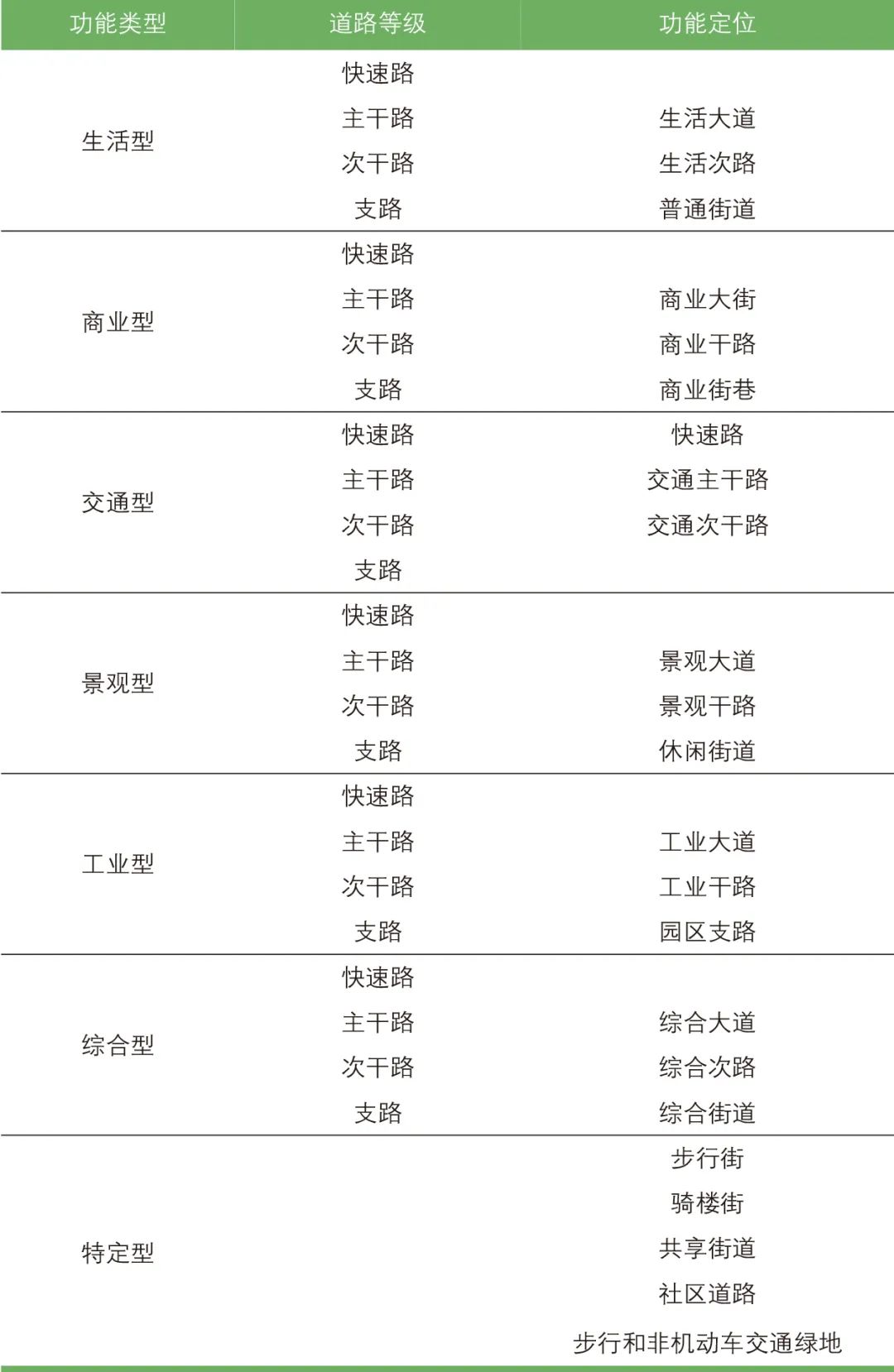

借鉴国内外城市道路功能分类经验,在中国传统的城市道路等级划分基础上进一步补充和完善。在现行快、主、次、支道路分级的基础上,叠加生活型、商业型、交通型、景观型、工业型、综合型和特定型7个功能分类。同一道路功能型与不同道路等级进行排列组合,二维叠加形成23小类道路-街道功能分类体系(见表2)。

表2 广州市城市道路-街道功能分类

资料来源:文献[26]。

2)模块设计引导体系。

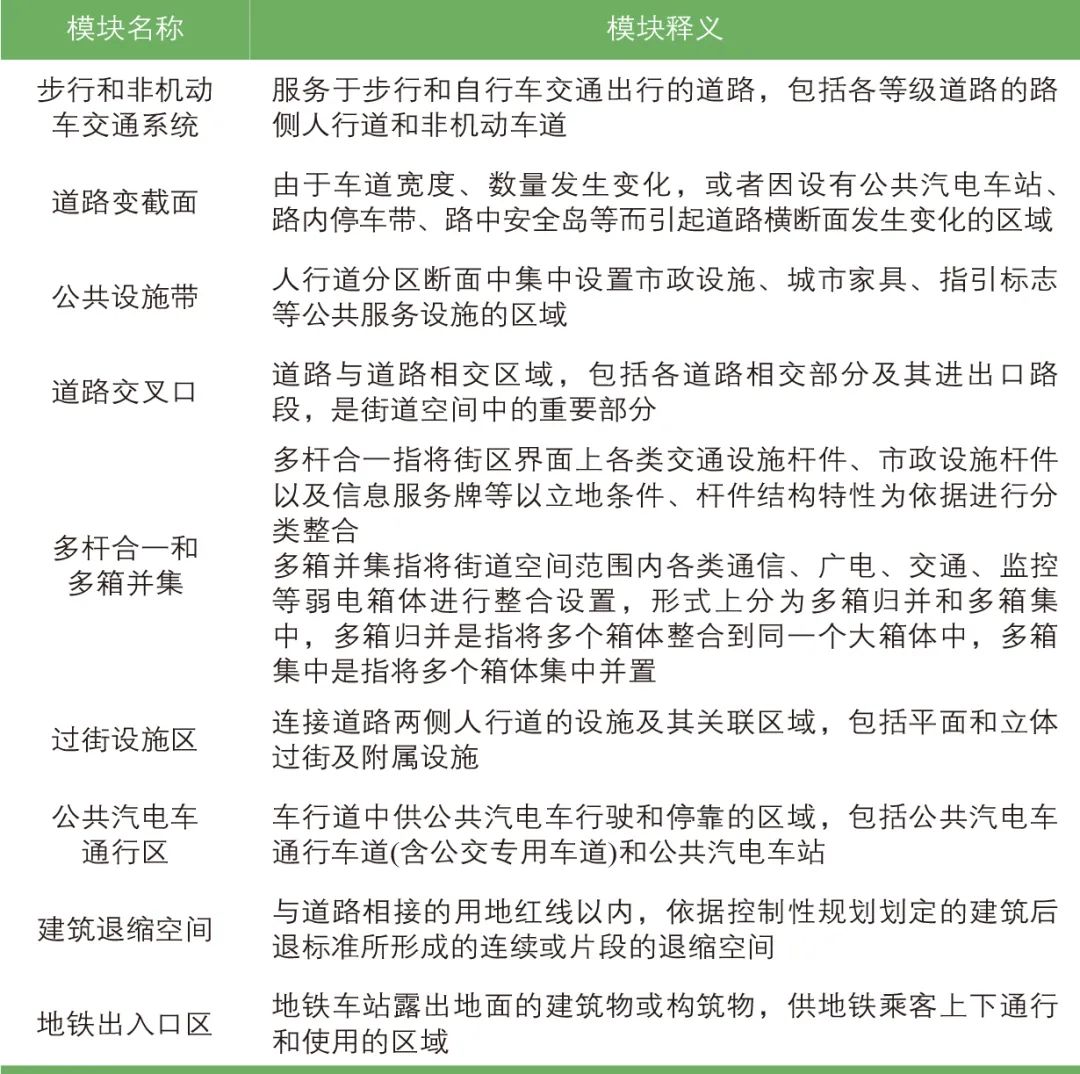

根据道路不同功能、几何构成和要素类型,对道路空间和相关要素进行系统化梳理,总结包括步行和非机动车交通系统、道路变截面、公共设施带、道路交叉口、多杆合一和多箱并集、过街设施区、公共汽电车通行区、建筑退缩空间、地铁出入口区等9个功能模块的要素组合形式(见表3),并对每个模块提出多类型的推荐形式、适用范围以及设计要点等相关要求。

表3 道路设计模块释义

资料来源:文献[26]。

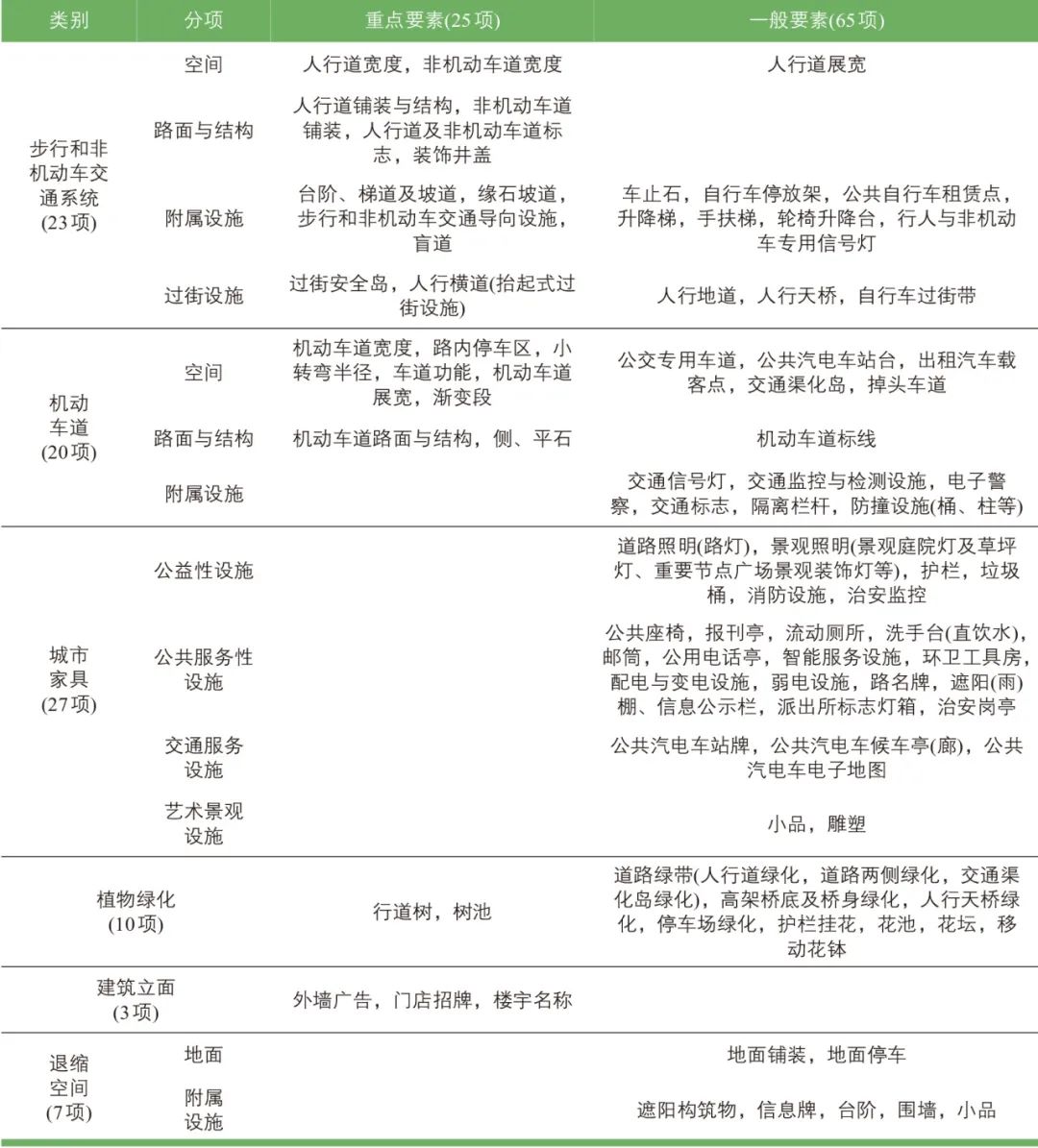

3)要素控制指引。

结合广州市实际情况,系统梳理街道6大系统90项要素,并按照择优原则划分为重点要素(25项)和一般要素(65项)(见表4),有针对性地整合提升重点要素的设计与实施标准,从设计要点、材料选择、品质控制及注意事项等多个方面对要素进行设计引导,并做到刚性与弹性相结合,避免实施中出现一刀切,保证有效指导下一步实施建设。

表4 城市道路全要素释义

资料来源:文献[26]。

城市道路全要素分析和设计方法

1

步行和非机动车交通优先设计

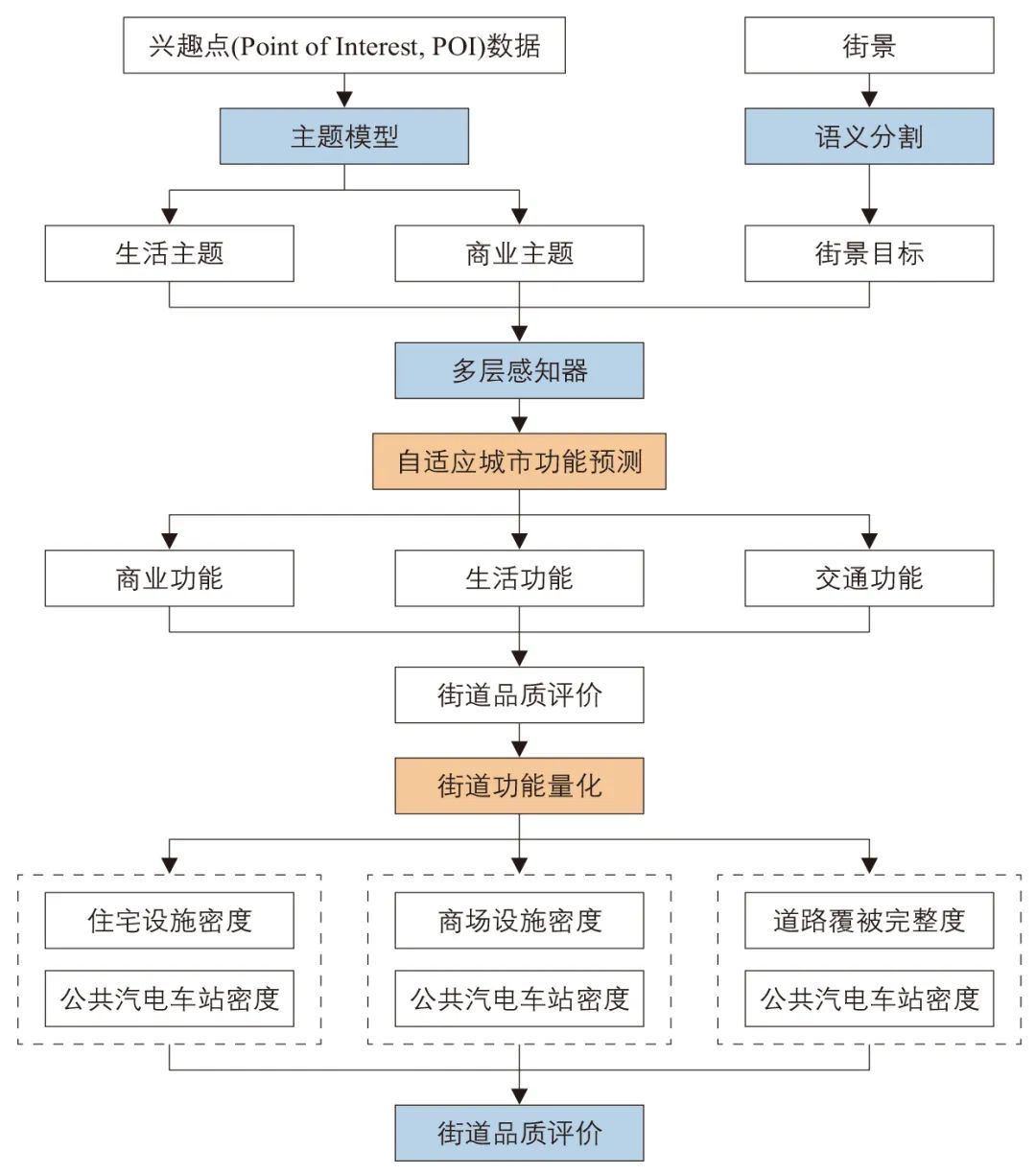

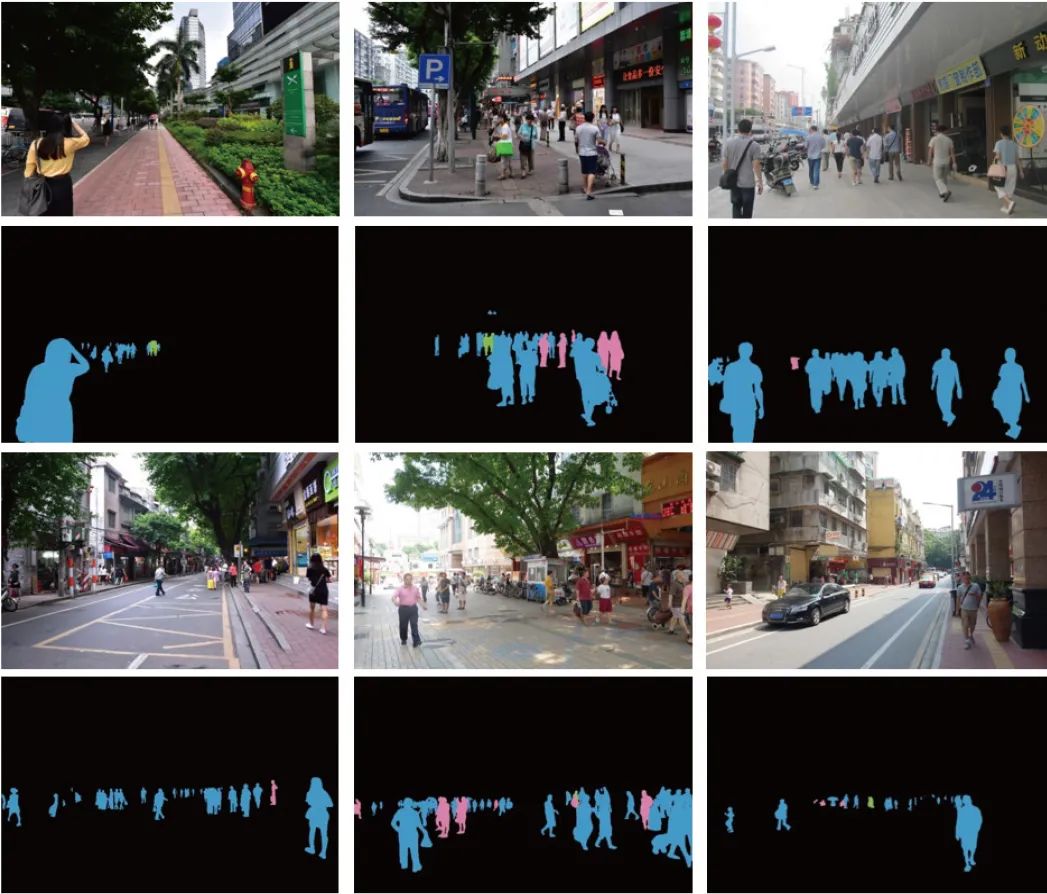

分析方法上,将步行和非机动车交通系统及其活动需求放在街道设计的首要位置,以提升街道体验为目标,构建街景图像的空间特性指标[29],对街道品质进行评价[30](见图4),并形成相应的图像分割模型分析图谱(见图5)。设计方法上,优先保障无障碍通行,推广设施避让盲道、全宽式交叉口缘石坡道、二次过街安全岛等设计方法,同时解决出行“最后一公里”[31]问题,打通步行和非机动车交通系统的毛细血管,让车站到家、市场到家、医院到家、公园到家,使出行的安全性和舒适性都得到更大程度提升。

图4 街道品质评价技术路线

a 活动人群图像分割提取

b 活动人群与街道要素图像关联分析

图5 图像分割模型分析图谱

广州市越秀区建设大马路改造中,对生活型支路交叉口采用了缩小转弯半径的改造(见图6),选择5 m路缘石半径作为推荐值。改造前后测算结果显示,道路交叉口的车速有效降低,行人过街等候的街角空间增加38 m2,过街距离缩短40%,平均过街时间减少4 s,大大提升了行人过街的舒适性和安全性。

a 2016年改造前

b 2020年改造后

图6 广州市越秀区交叉口小转弯半径改造实例

广州市越秀区沿江路改造中,对景观型支路采用外凸式过街形式(见图7)。改造后增加停留空间50 m2,过街距离缩短3 m,平均过街时间减少2 s,从而提升行人过街安全性与舒适性,优先保障行人安全。同时,抬高设计临街建筑地下停车库出入口与人行道衔接处,最小化减少行人与机动车的冲突,保障步行和非机动车交通流线的顺畅。

a 2016年改造前

b 2020年改造后

图7 广州市越秀区外凸式过街改造实例

2

协同一体化设计

1)场地一体化协同。

将建筑前区、街道广场、临街公园、地铁出入口等作为街道空间一体化设计范畴,形成场地“一张图”,实现道路空间与周边环境的统一与共享利用。以广州市东风路改造为例,通过建筑退缩空间一体化设计以及对建筑灰空间和首层功能的高效利用,实现了人行道从1 m拓宽至3.5 m和建筑首层功能的更新(见图8)。

a 2016年改造前

b 2020年改造后

图8 广州市东风路建筑退缩空间一体化改造实例

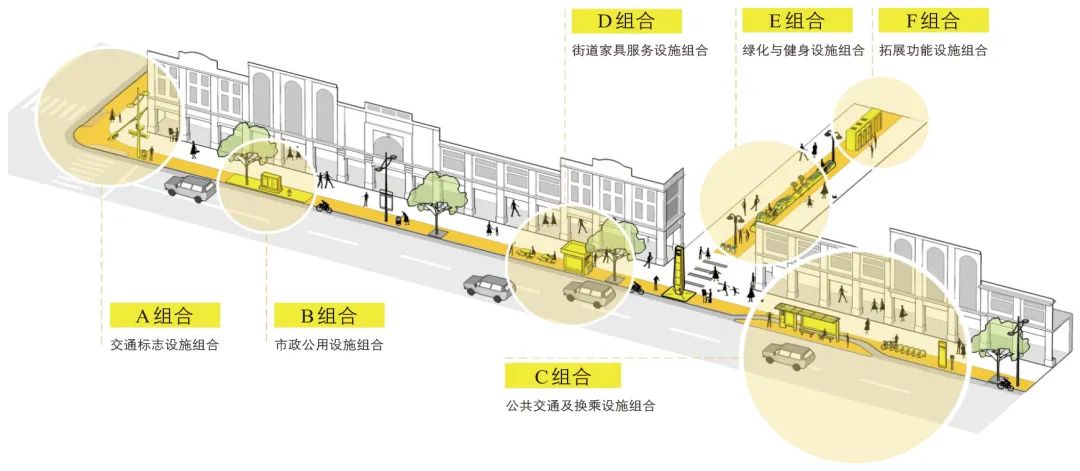

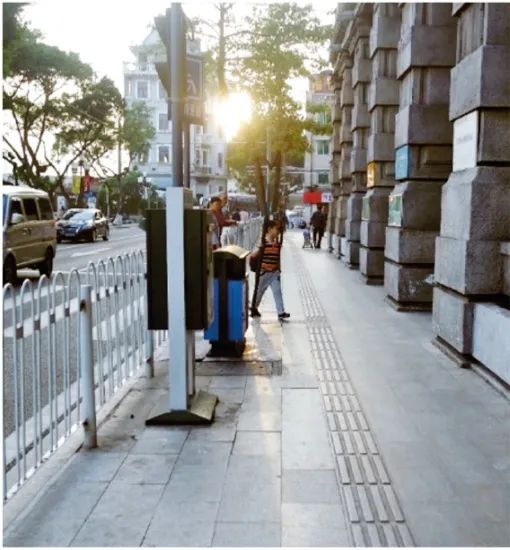

2)设施一体化协同。

按照“功能做加法、设施做减法”的原则实现道路设施利用率最大化。对道路及其相关设施进行一体化整合,明确公共设施带附属设施的布设原则,按照功能互补与互斥的关系形成多种类型的设施组合形式(见图9),并明确正负面清单与布置方案示例。以广州市西堤街道改造为例,通过多杆合一、设施并集等集约化设施设计,实现了街道空间的充分释放(见图10)。

图9 公共设施一体化整合示意

a 2016年改造前

b 2020年改造后

图10 广州市西堤街道多杆合一改造实例

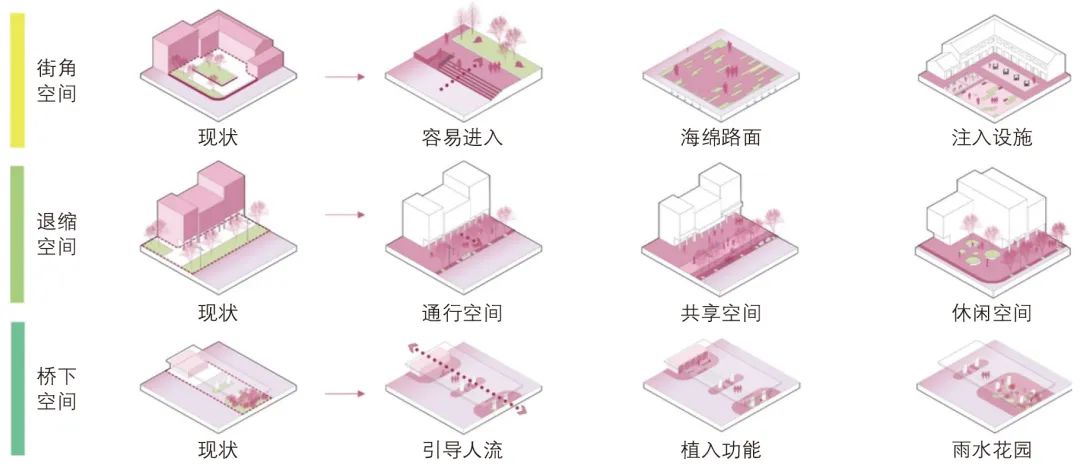

3)挖潜街道剩余空间。

充分发掘和利用街道剩余空间潜力,化零为整,注入新的功能与活动,吸引人群重新回归街道(见图11)。以广州市黄埔大桥、海印大桥桥下空间为例,将桥下闲置空间改造为功能丰富的口袋公园,尽可能提供更多的公共交往空间(见图12)。以沙面公园为例,通过拆除临街公园的围墙、设置与街道衔接的多个出入口,使街道与公园的联系更加紧密,同时增设商业外摆区以增添街道活力空间环境(见图13)。

图11 街道剩余空间活化

a 黄埔大桥改造前

b 黄埔大桥改造后

c 海印大桥改造前

d 海印大桥改造后

图12 广州市立交桥桥下闲置空间活化前后对比

a 2018年改造前

b 2020年改造后

图13 广州市沙面公园围墙外闲置空间改造实例

写在最后

自改革开放以来,广州市形成了独特的城市风貌和街道空间。针对当前缺少设计要素完整的街道更新与设计指引体系以指导实践的问题,《手册》探索建立了人本需求下道路分类—功能模块—全要素匹配的城市道路全要素设计体系,并总结了一系列可借鉴、可复制的新型设计策略以及建设和改造案例。

当前相关领域仍存在技术指引与政策法规体系衔接不足、不同侧重方向的技术指引各持己见等局限。后续研究中应更加关注《手册》在政策法规中的落地性,同时重视新的技术指引文件与已有《手册》之间的衔接,以此推动城市道路建设理念的革新,让街道空间成为人们愿意停留之所。

《城市交通》2024年第2期刊载文章

作者:刘为,卢俊余,胡阳芷

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024077期

编辑 | 王海英 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):刘为| 城市道路全要素设计研究:以广州市为例

规划问道

规划问道