党的二十届三中全会强调,“完善实施区域协调发展战略机制,推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区更好地发挥高质量发展动力源的作用”。粤港澳大湾区是拥有多个经济中心和产业集聚区的城市群,跨区域的基础设施建设可有效提升城市群的整体功能,促进城市间的互联互通,提升居民的生活质量和经济发展水平。因此,推动市政基础设施跨区域协同发展成为粤港澳大湾区高质量发展的重要保障。

湾区及城市群的经验

(1)组织机制

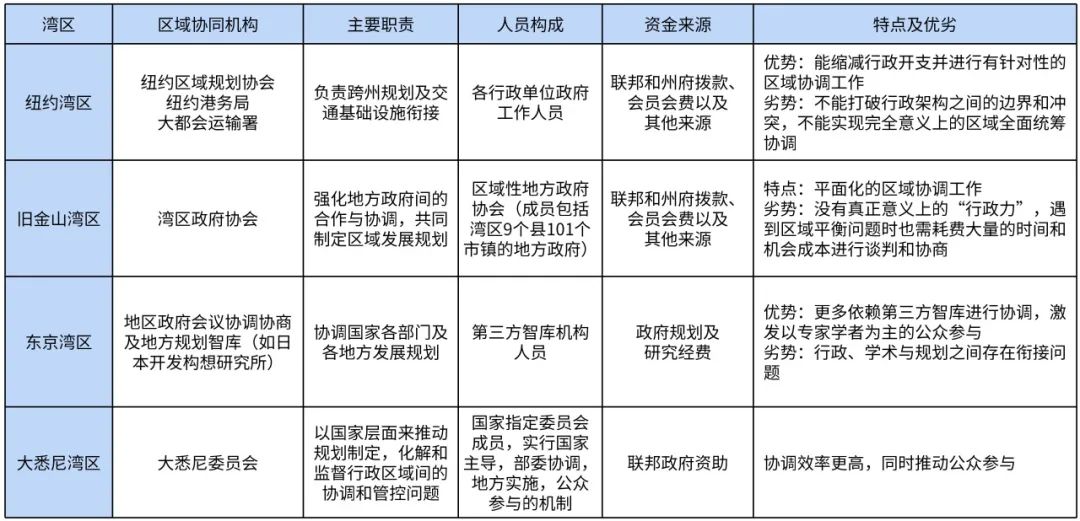

国际湾区:以区域协同机构为基础的协调管理机制

纽约湾区的区域协调功能主要是基于已有以基础设施建设为主的部门,通过赋权来实现跨州规划的制定和实施;旧金山湾区则采取以区域地方政府协会主导的方式进行平面化的区域协调工作;东京湾区更多依赖第三方智库进行不同部门和地方政府间的协调;大悉尼湾区由国家主导成立行政级别高于地方政府的区域协同机构,并以委员会的形式纳入各部委、各地方作为委员,同时推动公众参与。

国外湾区的区域协同机构

图源:《构建粤港澳大湾区区域协同机制:来自大悉尼湾区的启示》

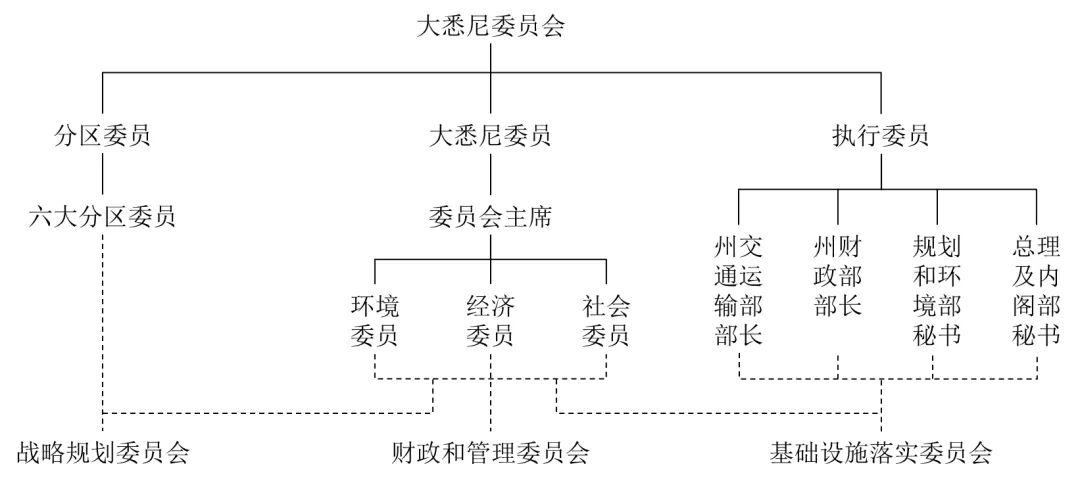

大悉尼湾区的组织机制呈现出较高的协同效率。大悉尼委员会由战略规划委员会、基础设施落实委员会以及财政和管理委员会3个次级委员会组成,负责日常的规划落实、运行和管理工作。其中,基础设施落实委员会负责编制年度基础设施建设项目清单,并为各分区基础设施建设提供咨询、建议以及撰写分区基础设施年度报告。

大悉尼委员会的架构

图源:《构建粤港澳大湾区区域协同机制:来自大悉尼湾区的启示》

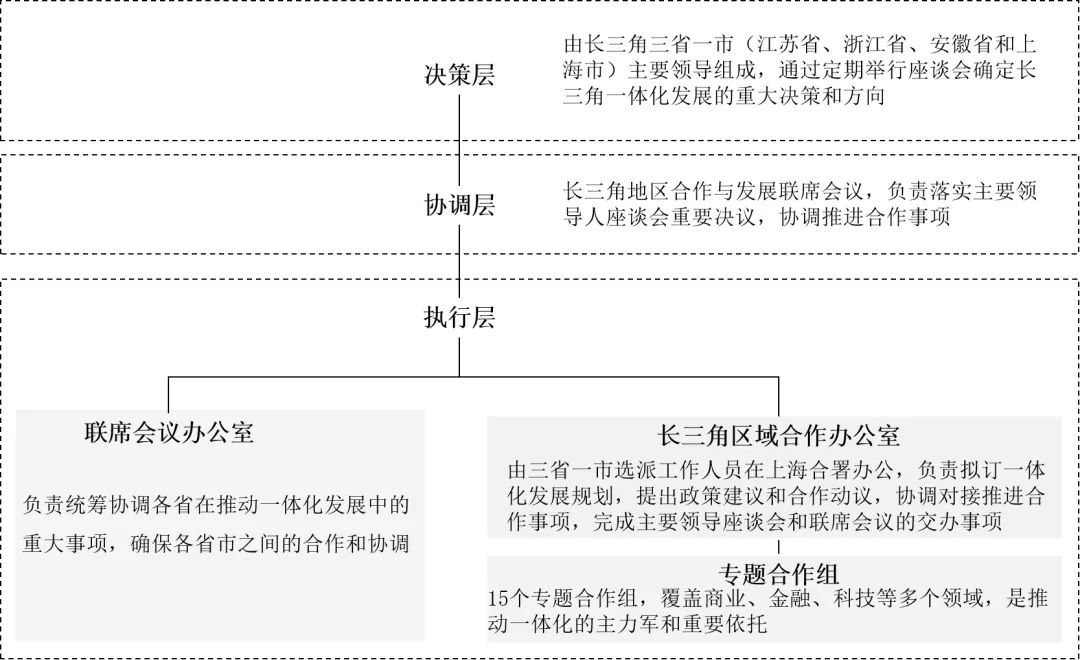

长三角:以高层领导小组为基础的“三级运作”机制

长三角区域加快对重大战略、重大安排、重点项目的统筹协调,探索形成了“高层次领导小组+三级运作机制+区域合作办公室”的协调管理机制:落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》要求,成立推动长三角一体化发展领导小组;在三省一市政府层面,实施决策层、协调层、执行层的“三级运作”合作机制;三省一市各自选派工作人员在上海合署办公,组建长三角区域合作办公室。

长三角地区“三级运作”机制示意

图源:自绘

(2)规划体系

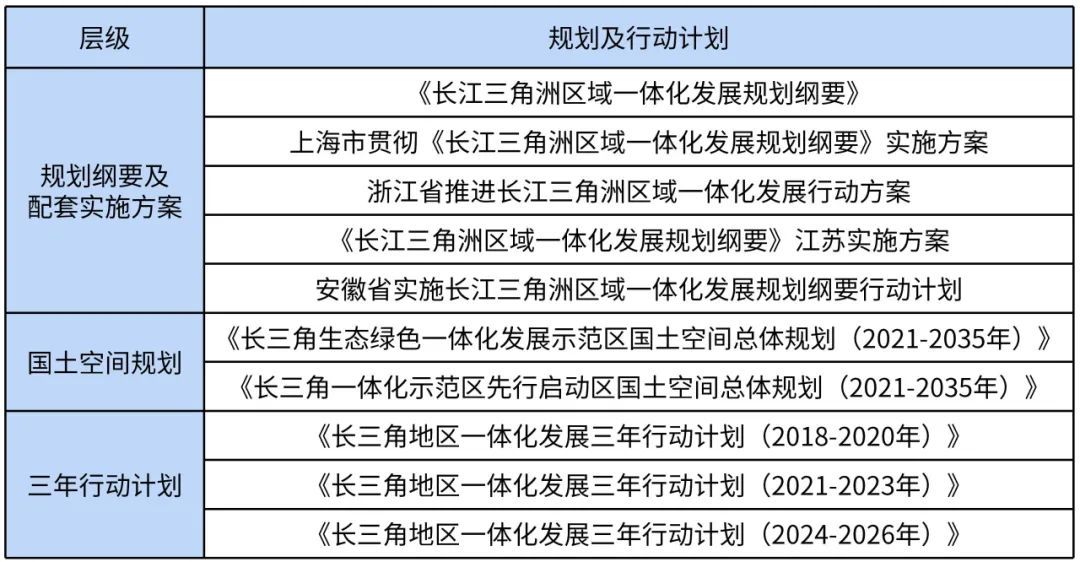

长三角:以规划纲要为引领,构建多层级多专业市政设施一体化规划体系

● 发布规划纲要,明确“一体化”和“高质量”两个关键

2019年,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布,纲要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,以新片区拓展功能、示范区先行探索、中心区率先复制、全域集成推进作为一体化发展的空间布局,对跨省际重大基础设施建设、环境保护、区域协同创新等已经具备条件的领域,明确提出加快一体化发展的要求,对尚不具备条件的领域,强调融合、联动、协调,提出了一体化发展方向。

● 从规划到行动计划,形成多元参与、可操作落实的规划体系

在规划体系方面,从以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为引领、三省一市出台实施方案为配套的区域发展规划纲要,到国家各部门陆续编制的专项事务规划,再到跨边界地区共同编制的国土空间规划,形成了长三角区域治理一整套、多层级、多元参与区域规划体系。

在具体操作上,制定三年行动计划,为长三角地区形成四地官方共同认可和遵循的行动路线图、任务时间表和年度任务分工,以及各级政府联合探索的合作框架和协议等,来落实各项区域治理事务。

长三角区域规划、行动计划、法定规划结合的规划体系

● 编制多专业多层级专项规划,全面推进市政基础设施一体化发展

区域层面:编制《长三角区域能源一体化总体规划》,在目标、路径、政策、机制等方面为长三角区域电力发展提供规划引导;编制《长江三角洲区域一体化发展水安全保障规划》,针对示范区河网湖荡密布、洪涝灾害风险较大、水环境质量欠佳的特征,提出了“一源三廊、一心三链、三片百圩”的综合治理布局,突出水利一体化体制机制创新,全面加强水安全保障能力建设;编制《长三角数字干线发展规划纲要》,提出依托G50主干廊道与沿线城市形成紧密合作,协同打造一流新型基础设施的数字创新发展带。

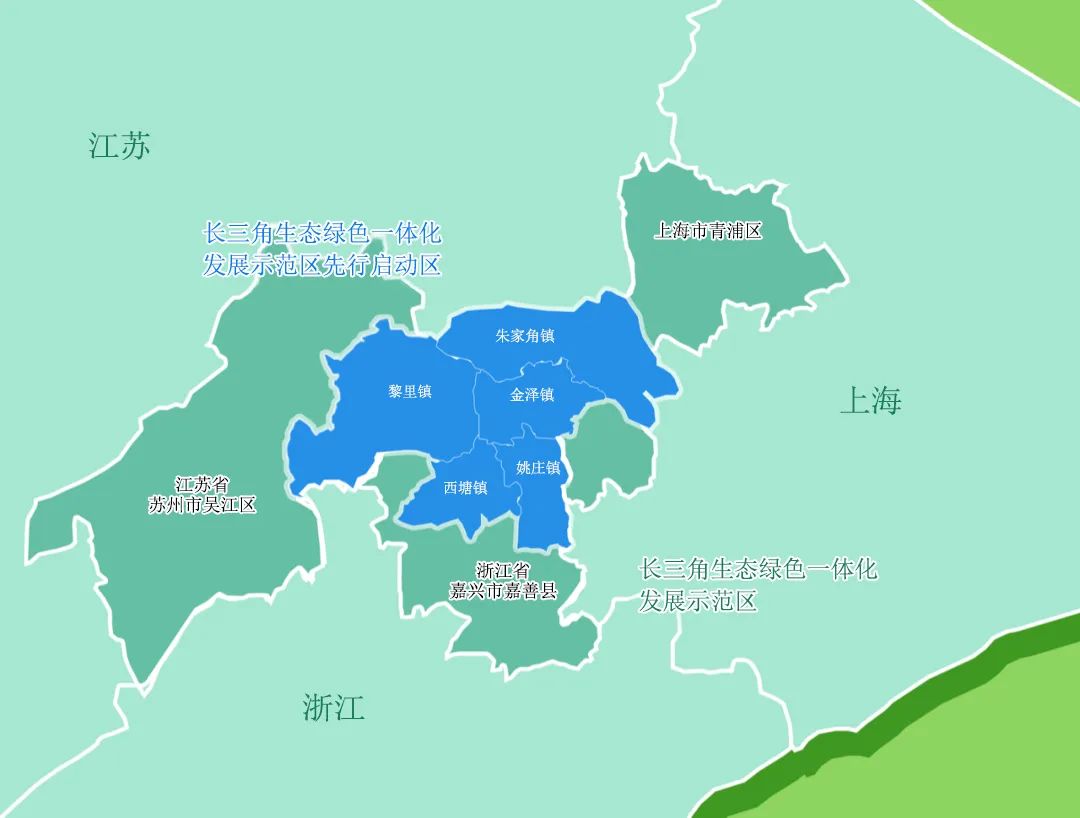

片区层面:2019年7月,长三角区域合作办公室专题会议明确启动《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间规划》编制工作,并明确了“1+1+6”的规划编制体系,即示范区国土空间规划+启动区国土空间规划+6个专项规划,其中,市政基础设施专项规划是6个专项规划之一。

《长三角生态绿色一体化发展示范区水利规划(2021-2035年)》《长三角生态绿色一体化发展示范区供排水专项规划(2021-2035年)》《长三角生态绿色一体化发展示范区燃气专项规划(2021-2035年)》是市政基础设施专项规划的重要组成部分,其核心成果纳入《长三角生态绿色一体化发展示范区市政基础设施专项规划(2021-2035年)》,形成独立章节,对国土空间规划起支撑作用,并为两区一县的水利规划、给排水专项规划和燃气专项规划编制提供依据。

(3)实施管理

长三角:启动示范区,细化实施管理机制

● 采用三级架构,率先探索一体化新机制

示范区率先探索一体化新机制,形成“五个一”跨域共建共治新模式——“一张蓝图管全域”“一个主体管开发”“一个平台管实施”“一套标准管品质”“一体化制度管治理”,是实施长三角一体化发展战略的先手棋和突破口。

长三角生态绿色一体化发展示范区示意图

图源:澎湃新闻

● 细分领域,制定实施管理机制

重点跨界水体联保共治机制:2020年9月,沪苏浙两省一市9部门联合印发《长三角生态绿色一体化发展示范区重点跨界水体联保专项方案》,以示范区和协调区47个跨界河湖为重点,建立六大领域13项具体工作机制,为示范区在重点跨界水体的联合保护和协同治理上确立了共同准则和制度框架。

(4)区域标准

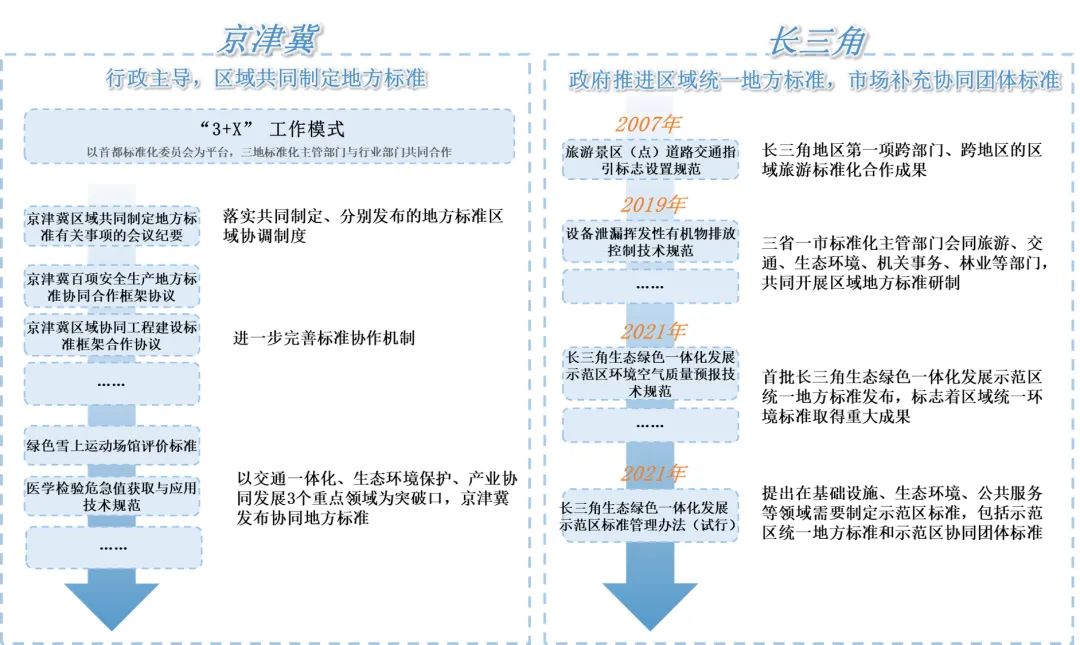

京津冀:行政主导,区域共同制定地方标准

京津冀协同标准工作依托首都标准化委员会平台,由地方政府主导,通过协调三地标准化主管部门和各有关行业主管部门实施推进,可归纳为“3+X”工作模式。2015年以来,以交通一体化、生态环境保护、产业协同发展3个重点领域为突破口,京津冀协同地方标准已发布60余项。

长三角:政府推进区域统一地方标准,市场补充协同团体标准

长三角地区在标准化协调制度上,先后发布《长三角地区标准一体化工作制度》《长三角一体化标准化工作轮值制度》《长江三角洲区域统一地方标准管理办法》等制度文件,形成了区域标准化工作机制,确定了区域一体化标准体系框架,明确了标准化工作重点,为区域一体化标准工作发展提供制度保障。

2021年9月,《长三角生态绿色一体化发展示范区标准管理办法(试行)》文件出台,提出为满足长三角生态绿色一体化发展示范区高质量一体化发展需要,在基础设施、科创产业、生态环境、公共服务等领域需要制定示范区标准,包括示范区统一地方标准和示范区协同团体标准。

京津冀与长三角标准体系图

图源:自绘

对粤港澳大湾区的借鉴启示

组建细分领域协同组织机构

借鉴大悉尼湾区区域协同机制,以粤港澳大湾区建设领导小组为基础,组建分领域的专责小组或委员会,如综合管理委员会、战略规划委员会以及基础设施落实委员会。由基础设施落实委员会负责编制年度基础设施建设项目清单,并为城市基础设施建设提供咨询、建议。

完善市政专项规划及实施计划

粤港澳大湾区由于涉及政治制度、经济发展水平、发展基础等差异因素,区域协同更多着力在“互联互通”上,即基础设施的“硬联通”和政策机制的“软联通”,且定位更加具备国际视野。

粤港澳大湾区目前已编制《粤港澳大湾区基础设施互联互通规划》,统筹基础设施布局,推进基础设施建设“硬联通”;已编制《粤港澳大湾区水安全保障规划》,科学谋划了未来一个时期大湾区水安全保障的总体布局。

借鉴长三角地区,建议进一步完善粤港澳大湾区市政基础设施各专业领域专项规划编制,明确跨区域市政基础设施系统布局,提出重大市政基础设施项目、建设任务、责任主体等实施计划。

探索黄金内湾市政基础设施协同管理机制

粤港澳大湾区9+2城市差异化大,区域协同发展推进难度较大,可借鉴长三角地区,利用“黄金内湾”启动先行示范区,在“黄金内湾”探索不同领域协同新机制,如流域综合协同治理机制、水资源跨区域调度管理办法、能源市场合作模式等,作为粤港澳大湾区协同发展的突破口,再逐步推广至全区域。

制定市政基础设施区域标准

粤港澳大湾区因内地与“特别行政区”在行政管理体制上的不同,不存在可协调使用的地方标准,更多是发挥行业协会、商会等市场化力量,并通过制定、实施、采用团体标准的方式推动区域标准化合作。而对于市政基础设施建设,仍然存在跨区域标准不统一问题,如堤防建设标准、饮用水水质标准等方面的区域性差异。

建议完善粤港澳大湾区地方标准体系,借鉴长三角地区,制定标准管理办法,并在市政基础设施领域探索标准化工作推进模式,制定跨区域建设统一标准。

供稿|市政规划研究所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):湾区观察⑬|国内外湾区及城市群“市政基础设施协同发展”的经验借鉴

规划问道

规划问道