【北京规划建设】是由cityif与《北京规划建设》杂志联合推出的栏目,这里有新认知与旧经验的碰撞,新媒体与传统媒体的聚合。《北京规划建设》创刊于1987年,迄今已有31年的办刊历史。期刊强调深邃的思想性、厚重的理论性、丰富的实践性及敏锐的新闻性。【北京规划建设】系列既有严谨洗练的学术论文,也有轻松活泼的随笔。你走,我不送你;你来,无论多大风雨,我都等你。

主持人:温宗勇

作 者:李明扬 邱雨璇 邢晓娟 李伟

摘要

本研究针对城市街道空间中的公交车站区域,重点关注四种交通参与者的交通流线与公交车站区空间设计的关系。通过对三类公交车站的典型代表进行实地调查研究,总结出各类公交站在交通组织层面存在的问题,并通过“微介入”的方式为三类公交车站提出有针对性的改造策略。

关键词

城市公交站 流线协调 公交港湾 候车空间 设计研究 微改造

引言

六月的一个傍晚,天上下着小雨,国贸附近的郎家园公交车站站台上,数百名通勤族正在焦急地等待着,想着赶在预报的暴雨前坐上东去的公交,赶回通州和燕郊的家。已经好几分钟没有来车了,焦急的通勤族们干脆踏上车道,全神贯注地向西张望着。终于,两辆930路缓缓地驶来,受到人群的阻挡不得不在很远处就停下,开门的一瞬间,通勤族瞬间涌了上去,建国路西向东辅路瞬间成了一片雨伞的海洋,而那两辆930路就好似两条搁浅在浅水中的鲸鱼一般动弹不得。

这种场景虽说有些极端,却是北京许多公交站台在高峰时期的真实写照。就各交通参与方的流线复杂程度而言,城市公交站及其邻近地区已经成为道路系统中仅次于交叉口的重要交通节点。得益于其他交通方式的分流,北京的公交车站乘车环境已比30年前有了很大的改善,但在高峰期,一些常堵路段的公交站周边仍然秩序混乱,不文明行为丛生,不但加剧交通拥堵,且增加了交通事故的发生风险。

公交车站是重要的城市家具,也是街道空间的重要组成部分,当下我国不少大城市正在积极制定城市街道及开放空间的设计导则,如上海于2016年出台的《城市街道设计导则》中就有关于公交站如何与街道设计相协调的篇章。北京的地面公交出行量位居全国首位,虽在公交出行方面出台了很多政策,取得了良好的进展,然而却鲜有出台有关公交站交通流线协调及周边城市空间设计的政策导则。开展有关改善公交站区交通及城市环境的研究,对于建设世界宜居之都,落实城市精细化、人性化管理而言都具有重要意义。

研究概述

本研究着眼于城市建成区街道环境下的公交站及其周边邻近区域,重点研究四种交通参与者——公交车、私家车、自行车(含电动车)及行人——的交通流线与公交车站区空间设计的关系。

可以说,北京一万三千余座公交车站所处环境不一,平面形态迥异,所面临的问题当然各不相同。不过从设计研究的角度来讲,所关注的问题应具有一定普遍性,给出的解决方案也应以类型化、模块化为宜。基于此,笔者按照公交站在道路断面中的位置将先北京的公交站分为三个基本类型。

位于路侧型:车站在人行便道与道路的交界处,包含单双幅路及三四幅路辅路的车站。路侧型车站最为常见,同时牵涉的交通参与方也最多。

位于隔离带型:车站位于三四幅路主辅路隔离带上,该类车站常见于北京各大环路及快速路、主干路的主路上,路侧通常设有公交专用道及公交港湾,客流量普遍较大。

位于路中型:利用二、四幅路的中央隔离带修建公交站,在北京,该类车站主要出现在城市建成区外围及边缘集团的快速公交(BRT)线上。

本研究首先在以上三类车站中分别选取1~2个代表性强或问题突出的车站进行实地调研,通过测绘、拍摄视频及绘制交通流线轨迹图的方式对公交车站区周边的交通问题进行识别、记录。

▲图1 笔者调研的公交车站现状(笔者自绘)

问题篇

路侧式公交站

本次调研选取了“宇宙中心”五道口附近的五道口西向东车站,以及四元桥附近的京顺路丽都饭店出京方向车站两个对象。两个公交站一个处于城市中心区,紧邻商圈、住区和轨道交通站,一个位于城市重要放射线沿线,且连通望京和酒仙桥两个边缘集团,二站都具有人流量大、交通参与者类型多的特点,且都位于常见堵点附近。

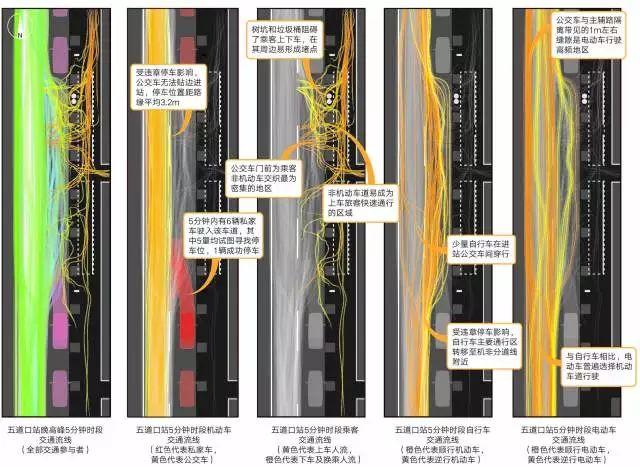

笔者详细记录了5分钟时间区间内车站区及上下游50米范围类各类交通参与者的运动情况,拍摄了现场视频,并进行了数据可视化处理,图2显示了五道口车站5分钟区间内的交通流线图。通过对调研资料的分析,识别并确认了多处流线交织和交通动作不规范行为,其中可以大致归为四组。

其一,路边的违章停车侵入公交车进出站包络区,公交车无法贴路侧停车。该问题在五道口站体现尤其突出,几乎所有的进站公交车均停靠在非机动车道以北的主路上,阻碍了少量后续车辆通行。

其二,非机动车与行人动线交织。在五道口站,由于公交车靠边不到位,行人必须穿越非机动车道登车,上下车秩序比较混乱。而京顺路丽都饭店站的车站位于机动车和非机动车道隔离带上,宽度很小,只有1.4米,部分乘客只能站在非机动车道上等待。此外,非机动车道上有大量高速行驶的电动车,为候车乘客的穿行带来一定困难。

其三,共享单车侵占候车区。两站站区上下游均有共享单车停放,其中京顺路丽都饭店的共享单车问题异常突出,每逢晚高峰,有大量在望京酒仙桥上班的通勤族将共享单车停放至此处换乘公交出城,随意停放的共享单车侵占了人行便道的大部分区域,局部侵入了非机动车道,即使连十分狭窄的车站隔离带也有车辆停放,站区秩序较为混乱。

其四,电动车侵入机动车道。被调研的两座车站区域都有大量电动车通过,相比于自行车,电动车体积大且行驶速度快,在非机动车道行驶时速度易受限制,因此,有许多电动车司机选择驶入机动车道,特别是公交车进站时公交港湾向路中一侧的狭长空间,电动车入侵情况最为严重。

▲图2 五道口晚高峰5分钟时段交通参与者流线

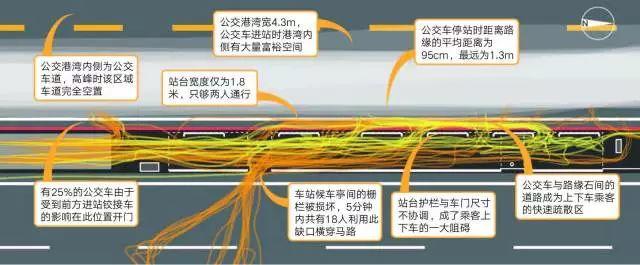

▲图3 公主坟南站晚高峰5分钟时段交通参与者流线

注:黄色为上车乘客流,橙色为下车及换乘乘客流,白色为公交车流线,红色为路缘石位置

隔离带公交车站

该类公交车站在本次调研中也选取了两个,一是位于三环主路上的公主坟南外环车站,该站有300路等高频率大容量公交车经停,上下车乘客多,通过天桥与辅路相连,可以认为是环路主路公交车站的典型样例;另一个则郎家园公交站,该站曾因最挤公交930路而闻名,本次调研的进京方向车站位于长安街延长线北侧的主辅路隔离带,车站由两组公交站组成,设有公交港湾,长度约100米,有两处人行横道与辅路连接。

通过实地调研及流线可视化处理,发现该类公交站存在三组问题。

其一,乘客侵入公交港湾一侧的道路。该类问题在此类公交车站出现频率很高,其中除了公交车司机的驾驶习惯不良,靠站不到位之外,站台狭小亦是重要原因。由于设置了公交港湾,原本空间较为富裕的隔离带宽度被迫压缩至两米以内,加之候车亭和护栏的挤占,剩余的站台宽度只能满足两人并肩通行,其余的人行交通只能靠机动车道来分担。造成行人入侵道路的另一个原因则是车站栏杆的不当设置,可以在公主坟南的流线分析图中清晰看到(图3)。由于车站栏杆与公交车门尺寸不协调,导致两者永远处于“错位”状态,乘客必须利用路面绕行。除此之外,从司机角度而言,一些后进站公交车为了先于前方车辆出站,司机常将车辆停在港湾偏向路中的位置,方便快速掰出港湾实现越行。

其二,行人横穿辅路。公主坟南等利用天桥与辅路连通的半封闭式车站,常会在候车亭的间隙处用铁丝绑扎简易护栏,然而这些护栏易被破坏形成缝隙,这些缝隙也成为行人穿行到达辅路便道的捷径。辅路机动车速度较快,横穿辅路危险性较高。

其三,被调研车站在公交港湾的外侧机动车道上都设置了高峰公交专用道。然而,高峰时,所有公交车都会驶入公交港湾,公交站区的公交车道基本处于闲置状态。这虽不会造成任何危险,但浪费了高峰时宝贵的道路空间资源。

路中式公交站

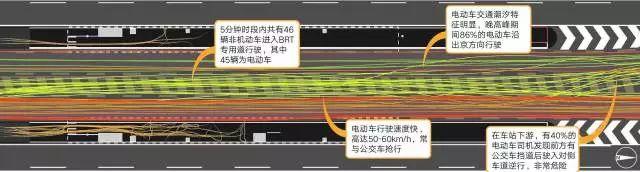

本次调研选取了天通西苑北一处公交站作为调研对象,该站位于天通苑住区,是一座利用路中央隔离带改造成的封闭式车站,供快速公交3线等一部分公交车使用。封闭式车站在使用上比一般车站要好很多,空间尺寸也基本能够满足乘客的候车需求,然而,该类车站却存在一个特有问题,即电动自行车入侵。该类车站地处城市近郊,周边居民采用电动自行车出行比率高,快速公交道引起封闭性优势,吸引了很多想节约时间的电动车司机。图4记录了晚间5分钟时段内的交通工具流线,共有46辆非机动车侵入快速公交封闭运行区间,其中15辆车甚至侵入逆向车道,行为十分危险。

▲图4 BRT天通西苑北站晚高峰5分钟时段交通参与者流线

注:橙色为乘客流,红色为公交车轨迹包络线,黄色为电动车流线

通过梳理三组类型公交站的问题可以发现,尽管不同类型的车站所面临的难题看似不同,但可以发现不少交叠之处,例如站台狭小拥挤,非机动车行人混行等。若再将问题继续深入归纳,不难发现,几乎所有交通流线组织问题都可用两类行为表征加以解释。

第一类是“取捷径”行为,交通行为具有强烈的功利属性,取捷径行为深深契合了交通参与者的功利性需要,其出现具有必然性。在调研中识别出的取捷径行为包括截弯取直、避免竖向移动,避免等待三类。

第二类是“空间入侵”行为,即某类交通行为者侵入了属于其他交通行为者的空间。在公交车站周边,入侵行为主要变现为候车人对机动车和非机动车道的入侵及机动车和非机动车对公交行驶区的入侵。显然,取捷径行为本身就可以成为空间入侵的诱因,但空间入侵的另一根本原因则是空间资源的不合理配置。

策略篇

本部分所提出的解决策略建立在前文对三类车站的问题进行确认和剖析的基础之上,主要内容是对三类公交车站的流线问题进行优化改造,改造策略将遵循五个原则以确保其可行性。

其一,最大限度地尊重现状,保持原有的道路红线、树位、车道数量及车站位置不变,对现有空间进行“微创式”改造。

其二,公交车站改造牵扯公交公司、公交广告公司、路政局、交管局等多个部门,改造宜尽可能少地牵扯相关部门。鉴于此,本部分提出的改造内容主要聚焦在路面范围。

其三,充分考察国内外已有的解决方案,在借鉴既有解决思路的基础上,继续优化。

其四,采用“疏堵结合,双管齐下”的手段有序引导各交通参与方的行为。

其五,综合考虑各方需求,给出整体、综合解决方案,将单一设计的价值发挥到最大。

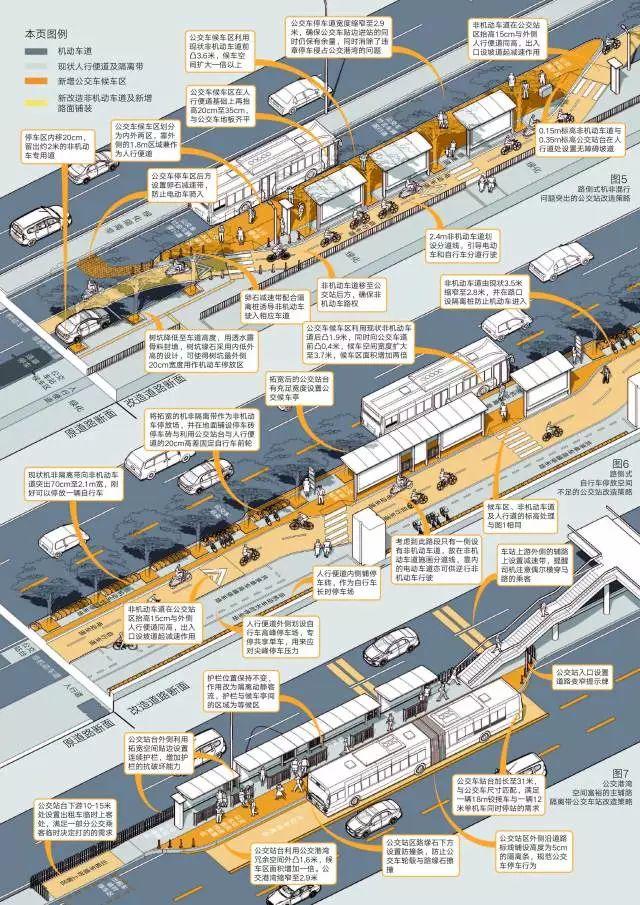

路侧式公交站优化设计

从空间入侵的角度来分析,目前路侧式公交站的流线混杂问题可以简化为行人、停放车辆对非机动车道的入侵和非机动车对机动车道的入侵,而这背后的深层原因则是行人和停放车辆的空间不足,从而形成空间连锁入侵。因而扩大行人等候空间,开辟车辆停放空间成为破解问题的关键。然而道路总宽度固定不变,部分空间的扩大势必导致另一部分空间的压缩。在对道路红线内所有要素进行全面考察后,笔者认为压缩公交车道和非机动车道空间的做法最为可行,尽管它们乍听上去“极不科学”。

这样处理有三点考虑:

其一,目前公交车站区的公交车道和非机动车道的宽度都还沿用了一般的标准,完全没有考虑到公交车站区的特殊性。公交车在进站时需要减速贴边,公交车道路中心一侧的空间成了浪费。而非机动车道大都沿用旧有标准,以平板车甚至是兽力车作为限界参考,而这些工具早已不复存在,现有的电动车和自行车的限界都要小得多。

其二,车道在公交车站区局部变窄会起到额外的警示作用,暗示交通工具降低行驶速度,避免了无意义的越行,从而增加安全保证。此外,变窄的非机动车道则可以有效防止违章停车占道及机动车驶入。

其三,已有研究证实,非机动车道宽度只要满足某一低限,在其他变量不变的情况下其通行能力趋于稳定,不随车道宽度的增加而显著增加。

基于上述思路,笔者设计了两种路侧式公交车站的优化方案,分别针对于五道口和京顺路丽都饭店两种典型情境。

两种方案都采用了非机动车道外置于公交车站的设计,该设计已经开始在南方很多城市及北京的部分公交车站试点。两方案在此基础上进行了多处优化,重点是扩大了公交车等候区,并通过多个路面设计规范交通参与者的行为,方案1(图5)针对于五道口等机动车停车矛盾突出的车站,将公交站台向路中方向凸出,不但能有效避免违章停车对公交车道的入侵,同时引导公交车贴边行驶。方案还利用公交车道、非机动车道缩窄后的空间保留了私家车停车位。方案2(图6)则是将公交站台向非机动车道方向凸出,同时,加宽了原有的隔离带,拓宽的隔离带作为自行车停放区,而停车砖的设计可以规范自行车的停放秩序。

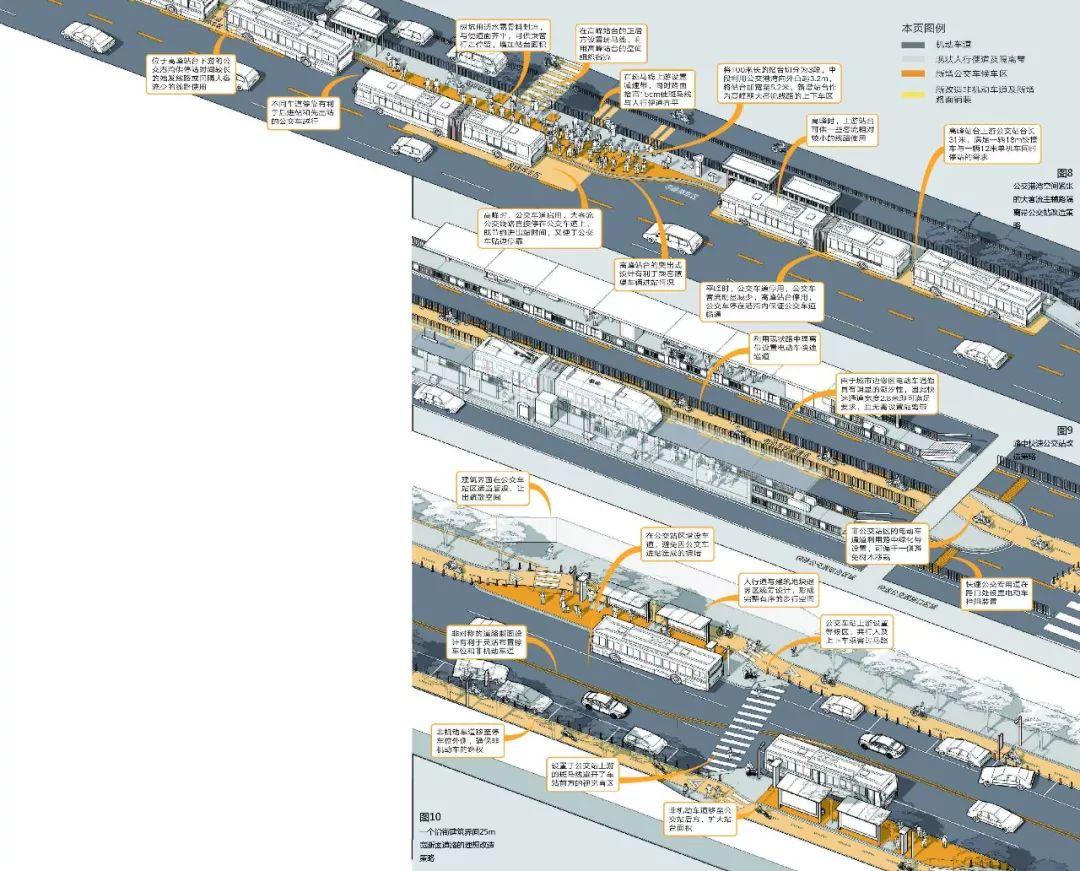

主辅路隔离带公交站优化设计

相比于路侧式公交站,隔离带公交站没有机动车的参与,因此解决乘客的候车环境成为设计重点。利用公交车道或公交港湾的富余空间拓展行人等候区仍然是基本思路,但由于主路公交车道常为高峰车道,平峰时需要保证社会车辆通行,需保证一般的车道宽度限界,而公交港湾也是由原隔离带改成,空间本就不富裕,因此缩窄公交车道或港湾的做法并不适于该类型所有车站。

下面的两种方案,分别针对公交道空间富裕(公主坟南)和空间紧张(郎家园)两种情形。

前一方案(图7)将候车区整体前突,将公交港湾宽度压缩至2.9米,候车空间增加一倍。站台上下车护栏的位置不变,将候车空间重新划分为静候区和快速疏散区。另外,在靠辅路的一侧安装连续护栏,增加护栏的抗破坏性能。

后一方案(图8)适用于空间紧张的超长、大容量车站,采用了高峰平峰可变换式设计,将公交港湾中部突出,形成“一凸两凹”三个车道边,突出的站台为高峰站台,用于高峰期大客流线路的乘降,公交车可直接停在公交车道内,其他两个站台为平峰站台。

路中公交站优化设计

路中公交站的改造主要针对违章电动车入侵的问题。诚然,电动自行车由于其速度快、易违法、危险性大,对交通管理者而言绝非是一种理想的城市交通工具,但考虑到城市边缘地带居民的经济水平和长距离通勤的需求,电动车恐怕还是刚需,一味地限制恐难根治问题,加之该类区域道路的非机动车道路况大都比较糟糕,因此,需要思考如何为电动车提供快速通行的空间。所对应的解决方案中,在车站中央为电动车驾驶员专门设置了一条约2.8米宽的快速通道,同时,在公交车道的出入口设置拦阻装置,规范引导电动车的行驶(图9)。

展望篇

以上给出的解决方案是在充分考虑现状基础上基于最小干预原则提出的,是在现实状态下的折衷方案。如果能够在道路设计伊始就将公交站的交通组织问题纳入设计范畴,事先做好一定的预留,将会为公交站区的交通环境优化带来更为有利的条件(图10)。其中一些可行的做法如下:

——将公交站区的行道树位置适当后移,更有利于优化公交站上下游非机动车道和停车区的关系;

——在路中不设置永久性隔离带,特别是宽度较窄的道路,可以断面为非对称化改造、变截面改造提供可能。

当然,这其中最应值得大力提倡的还是将公交车站的布点与控规和城市设计紧密结合,在控规阶段就预留出公交车站的位置,将车站区的道路红线适当外移,用地红线适当后退,为候车区争取更大的空间。同时在城市设计层面,还应提倡实施建筑界面管控,弱化道路红线对人行道两侧的切割,将建筑退界区与人行道空间进行统筹设计与管理,为公交站区提供更大的交通组织空间。

公交站是城市街道人流的汇聚之地,好的设计应该能尽情发挥公交车站的优势,不但能为各交通参与方提供舒适的交通环境,更能让车站空间成为街道的活力节点,而不再是公交族在通勤路上的梦魇。

参考文献

1 文国玮. 城市道路与交通系统规划[M]. 北京:清华大学出版社, 2011.

2 宋玉鲲. 公交车站附近的城市道路交通系统模型研究与特性分析[D]. 北京:北京交通大学, 2009.

3 上海市规划和国土资源管理局. 上海市街道设计导则. 上海,2016.

4 黄斌, 李伟. 北京中心城区步行和自行车交通规划准则研究[J]. 北京规划建设, 2011, (6): 79-80

5 徐程, 曲昭伟, 陶鹏飞. 混合自行车交通流下的自行车道通行能力估计[J]. 吉林大学学报, 2016, 46(1): 63~69

作者单位

李明扬:清华大学建筑学院

邱雨璇:北京大学景观与设计学院

邢晓娟:北京市测绘设计研究院

李 伟:北京市测绘设计研究院

原文发表于《北京规划建设》杂志2017年第4期。

cityif获授权微信首发,如需转载请联系本号。

规划问道

规划问道