数据精英春季特训营火热来袭!

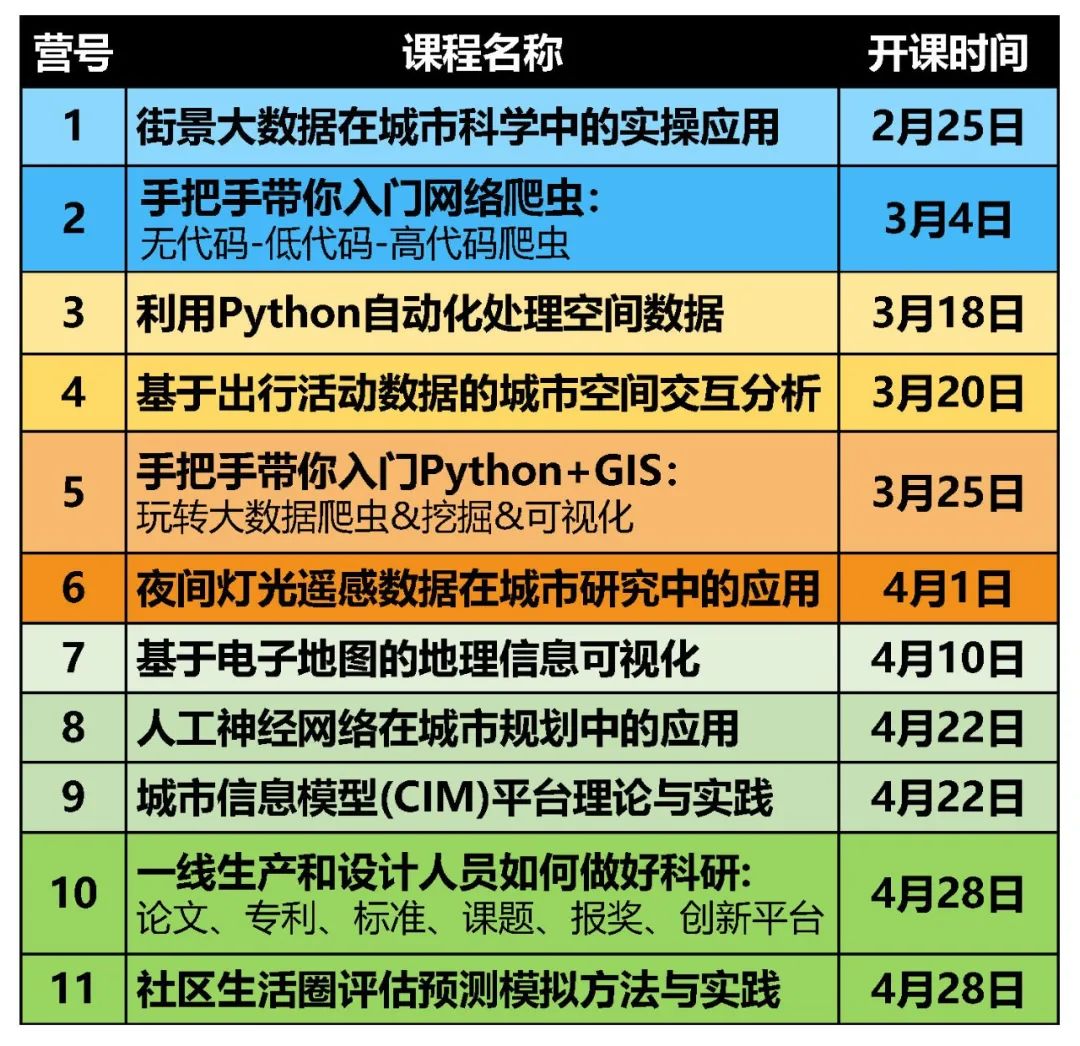

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元

任选3套同报,再减360元

任选4套同报,再减520元

任选5套同报,再减700元

任选6套同报,再减900元

【基金项目】

国家重点研发计划课题项目(2022YFC3802603)、教育部人文社科青年基金项目(22XJCZH006)、 陕西省自然科学基金青年项目(2024JC-YBQN-0511)、陕西省社会科学基金年度项目(2024J040)

【作者简介】

王丁冉,博士,注册城乡规划师,西安建筑科技大学建筑学院讲师。

周庆华,博士,西安建筑科技大学建筑学院教授、博士生导师,陕西省工程勘察设计大师,陕西省城乡规划协会副会长。

聂川林,华南理工大学建筑学院硕士研究生。

雒梓涵,硕士,现任职于西安市城市规划设计研究院。

摘 要

通过构建整合网络识别、情景规划、效益评估的综合规划框架,以西安市中心城区为例,在网络识别阶段选取不同等级的游憩资源,运用成本连通性模型识别潜在的游憩绿道网络,进而在情景规划阶段提出底线、优化、理想3种情景的方案,并在效益评估阶段针对不同情景从出行便捷度、资源连接度、服务覆盖度3个维度进行定量评估,旨在为存量更新背景下高密度城区游憩绿道网络规划提供决策支持。

[关键词]高密度城区;游憩绿道网络;网络识别;情景规划;效益评估;西安市

[文章编号]1006-0022(2024)10-0097-08

[中图分类号]TU984

[文献标识码]B

[引文格式]王丁冉,周庆华,聂川林,等.高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架研究:以西安市中心城区为例[J].规划师,2024(10):97-104.

0 引 言

过去我国经历了前所未有的快速城镇化进程,高密度城区以其高效的土地利用和紧凑的空间布局,有效应对了人口增长和土地资源紧张的双重挑战,但也带来了诸如生态环境品质降低、公共游憩空间不足、居民游憩需求难以满足等一系列问题。这些问题将随着城市人口的增长和公众游憩需求的提升进一步加剧,限制了城市居民享受高质量生活,也阻碍了高质量城镇化建设。立足存量更新与提质增效的发展背景,如何合理规划高绩效的游憩绿道网络,提供良好的高密度城区游憩体验和提升空间品质,实现游憩资源的有效连接和满足居民需求,成为当前亟待解决的问题。

研究表明,游憩绿道网络的建设不仅能够改善城市生态环境,满足居民的游憩需求,还能增强居民对城市文化的认同感,对提升居民身心健康具有重要意义。城市游憩绿道通过串联自然与人文资源节点,能够极大提升点状资源的服务绩效,是激发资源活力的有效途径。然而,现有研究多集中于游憩绿道网络的选线与使用后评价等方面,对于如何结合高密度城区特征进行游憩绿道网络多情景规划与效益评估尚缺乏深入探讨。基于此,本文提出整合游憩绿道网络识别、情景规划和效益评估3个关键步骤的综合性框架,并以西安市中心城区为例开展实证研究,旨在为高密度城区游憩绿道网络规划提供参考。

1 高密度城区游憩绿道网络的特殊性与构建要点

1.1 高密度城区的主要特征

高密度城区具有城市空间形态紧凑化、土地利用高度集约化、人口与建筑密度高而生态绿地等游憩资源稀缺的显著特征。一方面,人口密度高导致居民需求巨大且空间分布的差异性显著。高需求地区往往面临公共绿地与游憩空间供给严重不足的问题,存在数量、质量及空间层面的“供需失配”。另一方面,高密度城区以存量建设空间的持续更新为主要发展模式。由于用地资源紧张,可利用的空间稀缺,存量更新需要在解决功能性问题的前提下协调各种利益冲突、处理复杂的社会与环境问题,这增加了规划及其实施的难度和不确定性,要求规划的制定具备前瞻性、弹性与适应性。此外,高密度城区的更新治理注重空间效能的复合提升。利用有限的公共空间资源最大化地提升其综合效益,则有赖于多维度的量化评估,以预测规划的潜在绩效,做出明智的规划决策。

1.2 高密度城区游憩绿道网络的构建要点

综上所述,在高密度城区构建游憩绿道网络应在传统绿道网络规划方法的基础上有效回应高密度城区的特征,提升规划方案的弹性与适应性,并增强对规划方案综合效益的量化评估,具体构建要点如下。

(1)有效回应高密度城区特征。潜在游憩绿道网络的识别应充分考虑居民差异化的需求分布、游憩廊道的可落实性及其与存量空间资源的整合潜力等。建议将人口密度、公共服务设施密度等表征高密度城区需求异质性的指标优先纳入游憩网络的选线依据,以合理分配和利用有限的空间资源,避免在需求不足的地区过度建设。此外,应充分考虑游憩绿道网络在建成环境中的可落实性,及其与绿地、废弃铁路等存量空间的整合潜力。

(2)提升游憩绿道网络方案的弹性与适应性。有别于增量规划的“蓝图式”布局,存量更新背景下游憩绿道网络的规划应具备弹性与适应性。现有绿道网络规划多将单一识别结果作为方案的构建依据。然而,面对高密度城区更新中的复杂性与不确定性,需要预判不同的可行情景,制定灵活的多情景规划方案,以供决策者结合实际更新进程与时序选取适宜的方案。

(3)增强对多方案潜在综合效益的量化评估。为了最大化提升空间效能,需要预测不同方案的潜在效益,确保方案能够真正改善居民的生活质量、提升城市空间品质与游憩水平。通过多维度量化评估和比较多方案的预期效益,有助于获得相对最优解以支持规划决策。

1.3 已有相关研究的进展与不足

游憩绿道网络作为近年来的研究热点备受关注,学者们从绿道的选线、效益评估等方面开展了研究,为游憩绿道网络规划提供了理论基础和实践指导。但现有研究多集中在中大尺度,近年来才开始关注中心城区及多尺度综合的绿道网络识别对高密度城区这一特殊区域的游憩绿道网络规划的探讨还不够深入。

在绿道选线方面,已有研究针对不同类型的绿道展开了深入探讨,例如:张鸽娟等探究了西安老城区中尺度绿道网络的复合性构建;王敏等从生态和游憩两个层面构建了太原市中心城区绿地生态网络;李敏稚等[9]提出了广州市历史城区绿道网络的构建途径。总体而言,当前游憩绿道网络识别与选线评估的技术已趋于成熟,形成了基于适应性评价的网络分析、最小累积阻力模型、成本连通性模型等识别潜在绿道网络的研究范式。在绿道效益评估方面,我国相关研究多关注绿道实施后的感知评价、满意度评价与使用后评价,对多情景规划方案进行绩效评估的研究较少,更鲜有研究从网络识别、多情景规划、效益评估等多环节衔接的角度探讨游憩绿道网络的整体性规划框架。

当前,存量更新背景下高密度城区游憩绿道网络相关研究还存在以下3个方面的不足:①缺乏多情景、可辩护的方案探讨;②缺少针对多情景方案的效益评估与比选;③有待构建整合网络识别、情景规划与效益评估的游憩绿道网络规划框架。

2 高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架

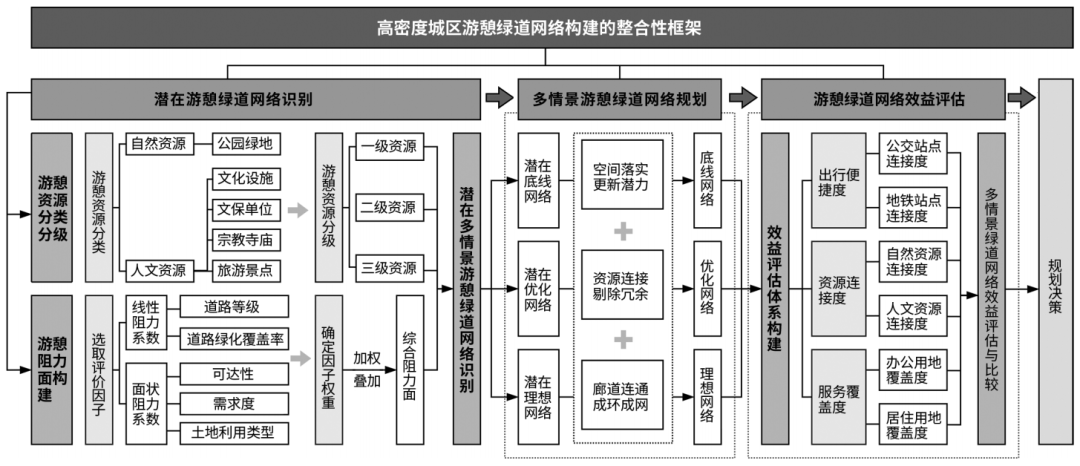

针对上述要点与不足,本文构建了响应高密度城区游憩绿道网络特殊性与构建需求的整合性规划框架(图1),包括网络识别、情景规划和效益评估3大关键环节。

图1 高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架

2.1 潜在游憩绿道网络识别过程

在网络识别环节,对潜在的自然与文化游憩资源进行分类与分级,明确其重要性与优先级,进而综合可落实性、可达性、需求强度、安全性与舒适度等因子,构建精细表征高密度城区游憩扩散行为的综合阻力面,以识别连接不同游憩资源节点的最小阻力网络。

2.1.1 游憩资源分类与分级

对游憩资源进行分类与分级是识别游憩绿道网络的前提,有助于明确潜在游憩网络节点的空间位置并量化其重要性等级。在系统梳理高密度城区内的自然资源(如公园绿地、水体)和人文资源(如文化设施、文保单位、宗教寺庙、旅游景点)的基础上,根据吸引力和重要性将游憩资源划分为一级、二级和三级3个等级。

2.1.2 游憩阻力面构建

游憩阻力面是对游憩行为在城市空间的扩散难度的有效表征,对于精细识别高密度城区的游憩绿道网络具有重要作用。游憩阻力面的评价因子选取不仅要考虑线性的实体空间载体,如道路和滨水空间,还要综合评估多种面状因素,包括但不限于道路交通量水平、绿化程度、可达性、居民需求程度,以及土地利用类型等,这些因素共同决定了游憩绿道的潜在价值和实际效用。因此,可通过选取线性与面状阻力的评价因子,利用层次分析法确定因子权重,构建基于多因子适宜性评价的综合阻力面。

2.1.3 潜在游憩绿道网络识别

潜在游憩绿道网络的识别应根据不同的规划目标与发展需求选取适宜等级的游憩资源节点,依托成本连通性模型,依据综合游憩阻力面识别连接游憩资源节点间的最小阻力路径,从而识别不同需求的潜在游憩绿道网络。

2.2 游憩绿道网络多情景规划

情景是对未来发展态势的假定,多情景设定能够针对规划对象,围绕焦点问题比较不同方案的利弊,有助于更全面地评估规划效果和实施难度,是解决复杂问题和不确定性问题的有效手段。

在情景规划环节,应立足存量更新的复杂性与动态性,充分预判不同的发展情景与可能,制定不同难度级别的规划情景,如底线情景、优化情景与理想情景,进而识别对应情景的潜在游憩绿道网络,形成多解方案。

本文通过设定底线、优化、理想3种情景,形成游憩绿道网络的多解规划方案,以适应存量更新背景下不同的规划目标与发展需求。其中:底线情景的游憩绿道网络旨在确保核心游憩资源的基本连接,主要关注一级游憩资源的可达性和最小连接成本,并初步构建游憩绿道网络;优化情景强调在底线情景的基础上,纳入二级游憩资源,进一步完善游憩绿道网络,提高其连通性与服务覆盖度,增强网络的整体服务效能;理想情景追求游憩绿道网络覆盖的全面性,进一步细化分区级绿道网络,实现三级游憩资源的整合与最大化利用,该方案将最大限度地提升资源连接能力和网络的闭合性,形成理想的游憩绿道网络。

通过划分上述3类情景,在识别潜在游憩绿道网络的基础上对游憩绿道的空间落实潜力与更新潜力、资源连接能力与冗余度、廊道的连通性及成环成网的闭合性等进行优化,形成多情景规划方案。

2.3 游憩绿道网络效益评估

在规划设计阶段针对多情景游憩绿道网络开展效益评估,可以量化和预测方案的潜在问题与实施效果,明确下一步的优化方向,这有助于制定多维度综合最优方案,提供直观、可辩护的决策依据。

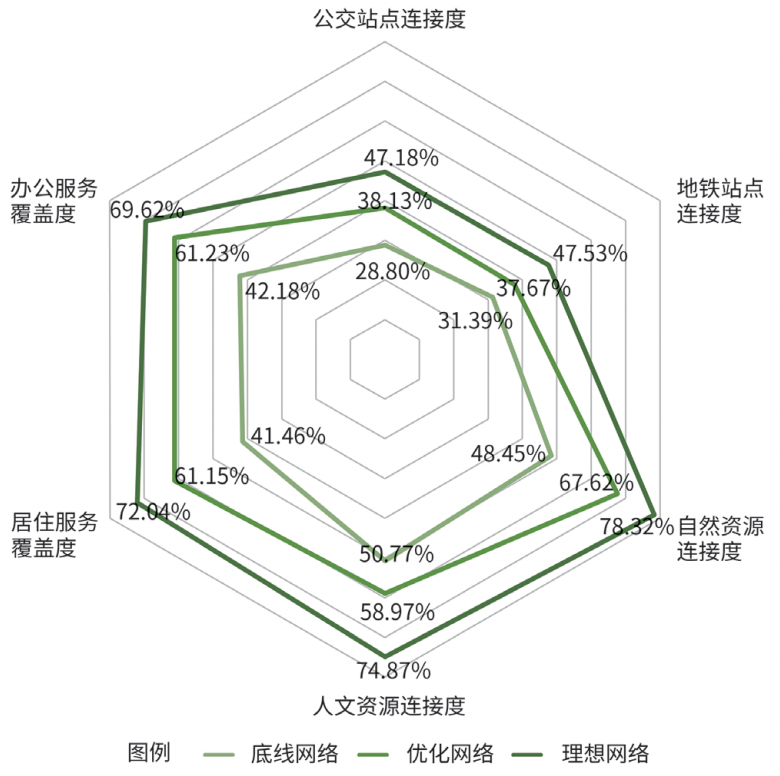

在效益评估环节,本文参考既往研究及相关规范,构建整合了出行便捷度、资源连接度和服务覆盖度3个维度的效益评估体系,依据6项指标对底线、优化、理想3种情景下游憩绿道网络的潜在效益进行量化评估。

(1)出行便捷度包括公交站点连接度和地铁站点连接度2项指标,高密度城区居民出行对于公共交通的依赖性强,因而评估游憩绿道网络与公共交通站点的连接度可以衡量游憩绿道的可达性与便捷度。本文以游憩绿道10分钟步行距离(500 m服务半径)范围内连接的公交站、地铁站等站点数量与总站点数量的百分比来表征出行便捷度。

(2)资源连接度包括自然资源连接度和人文资源连接度2项指标,用来评估游憩绿道网络与各级游憩资源的关联性和整合程度,能够体现绿道网络的吸引力与竞争力。本文以游憩绿道10分钟步行距离(500 m服务半径)范围内所连接的自然和人文游憩资源点数量与总游憩资源点数量的百分比来表征资源连接度。

(3)服务覆盖度包括办公用地服务覆盖度和居住用地服务覆盖度2项指标,用于评估游憩绿道网络对城市居民居住和办公等典型生活场景的服务程度。根据《国家园林城市评选标准》对城市绿道服务半径覆盖率的要求,可以利用游憩绿道1 000 m服务范围内覆盖的居住与办公用地面积占各类用地总面积的百分比来表征服务覆盖度。

3 西安市中心城区实证研究

3.1 研究对象与数据来源

本文选取西安市中心城区作为研究对象,考虑到西安市边缘区具有丰富的游憩资源,以中心城区边界向外扩展1 km的缓冲区为研究范围(总面积为927.67 km2)。中心城区现状常住人口为786万,有近半数街道的人口密度超过1.5万人/km2,是我国西部地区典型的高密度城市。西安市作为千年古都,是国家第一批历史文化名城,拥有丰富的历史文化遗产和自然景观资源,然而其当前面临一系列的游憩供需矛盾,如资源连接度不足、人均绿地面积较少等。近年来,西安市提出建设世界级旅游城市、西部国家中心城市等发展目标,这对城市游憩绿道网络建设提出了更高的要求。本文采用的数据包括西安市中心城区第三次土地调查矢量数据、高德地图POI数据、大众点评数据、人口密度数据、道路交通数据,以及依据2 m分辨率的高分一号卫星影像数据解译获得的绿化覆盖数据等。

3.2 西安市潜在游憩绿道网络的识别结果

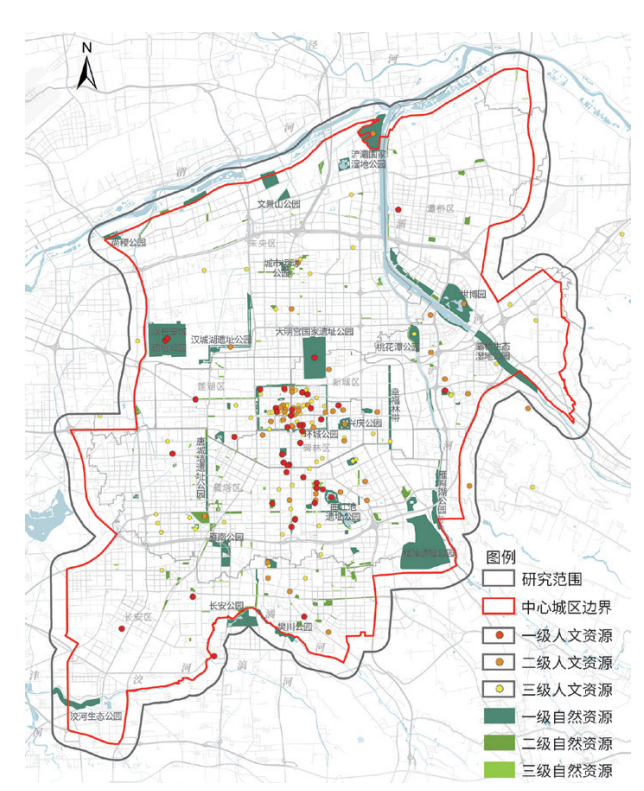

3.2.1 游憩资源分类与分级结果

通过POI抓取和梳理研究范围内现有的自然资源与人文资源,参考已有研究的分级依据,形成游憩资源分类与分级标准。其中:自然资源以城市公园绿地为主,依据《城市绿地分类标准》(GB/T 51346—2019)将公园绿地按照面积大小划分为三级;人文资源的类型较多,包括文化设施、文保单位、宗教寺庙及旅游景点等4大类,主要依据各类文化资源名录中的现有评级,部分结合场馆规模、可容纳的游客容量及大众点评人气榜排序进行分级。最终,选出自然资源点354个(包括一级自然资源点74个、二级自然资源点121个、三级自然资源点159个)、人文资源点190个(包括一级人文资源点46个、二级人文资源点64个、三级人文资源点80个)。

西安市中心城区内自然资源与人文资源丰富,且相对密集地分布在城市的中部与南部(图2)。一级自然资源主要包括滨河公园、遗址型公园和线性公园3类,呈斑状分散分布在各个片区。其中:滨河公园多分布在城市外围;遗址型公园、线性公园主要分布在城市核心片区。人文游憩资源密集分布在老城区以及城南的碑林区、雁塔区等地,呈现出较为显著的空间集聚特征。

图2 西安市中心城区游憩资源分布

3.2.2 综合游憩阻力面构建结果

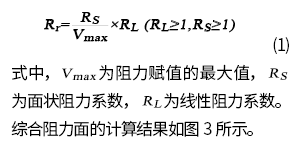

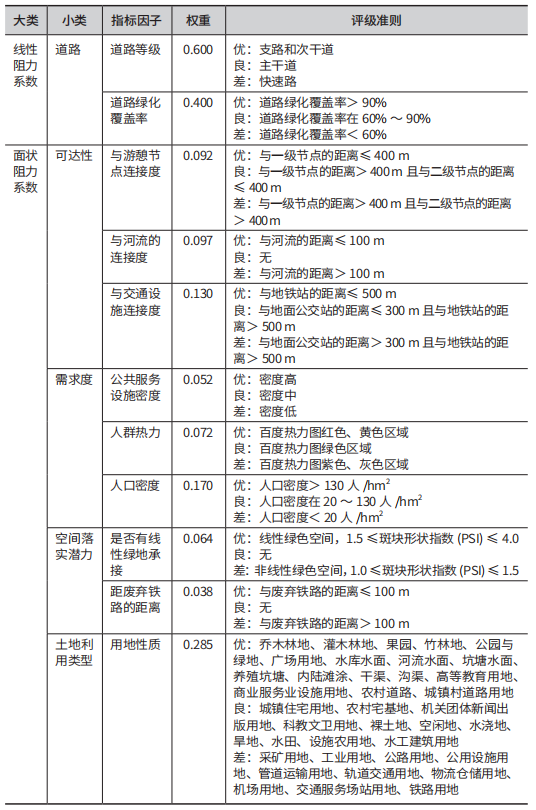

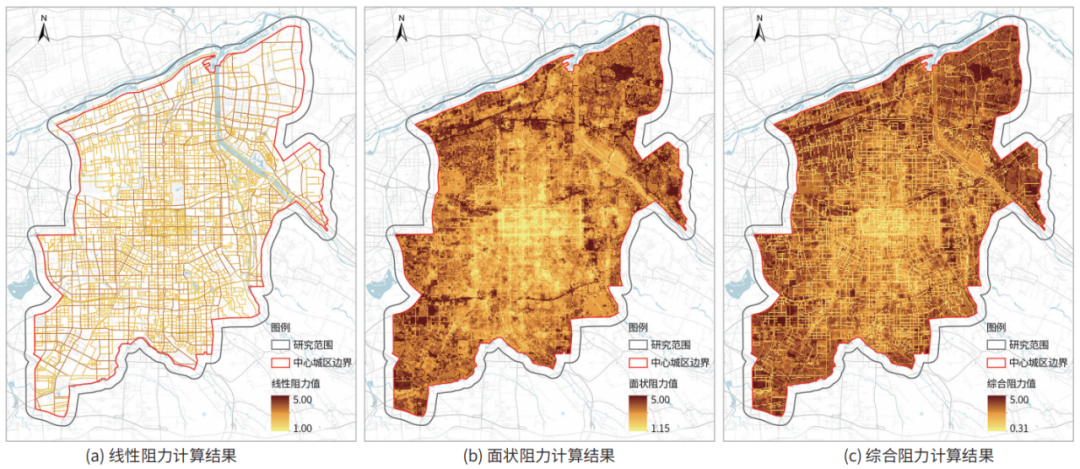

本文结合西安市中心城区特征,参考李敏稚、王敏等的研究成果,制定了游憩绿道网络阻力面评价准则(表1),主要包括线性阻力系数和面状阻力系数两部分内容。线性阻力系数主要用于评价廊道的可落实潜力,其评价因子包括道路等级和道路绿化覆盖率;面状阻力系数可分为可达性、需求度、空间落实潜力和土地利用类型4个小类,包括与游憩节点的连接度、与交通设施的连接度、与河流的连接度、公共服务设施密度、人群热力、人口密度、是否有线性绿地承接、距废弃铁路的距离和用地性质9项因子。运用层次分析法对阻力因子进行权重分配,以准确量化各因素对游憩绿道网络构建的影响程度。在ArcGIS中,运用加权总和工具分别计算得到线性阻力面结果及面状阻力面结果,游憩综合阻力系数Rr的计算公式如下所示:

表1 游憩绿道网络阻力面评价准则及权重

图3 综合游憩阻力面构建结果

3.2.3 潜在多情景游憩绿道网络识别结果

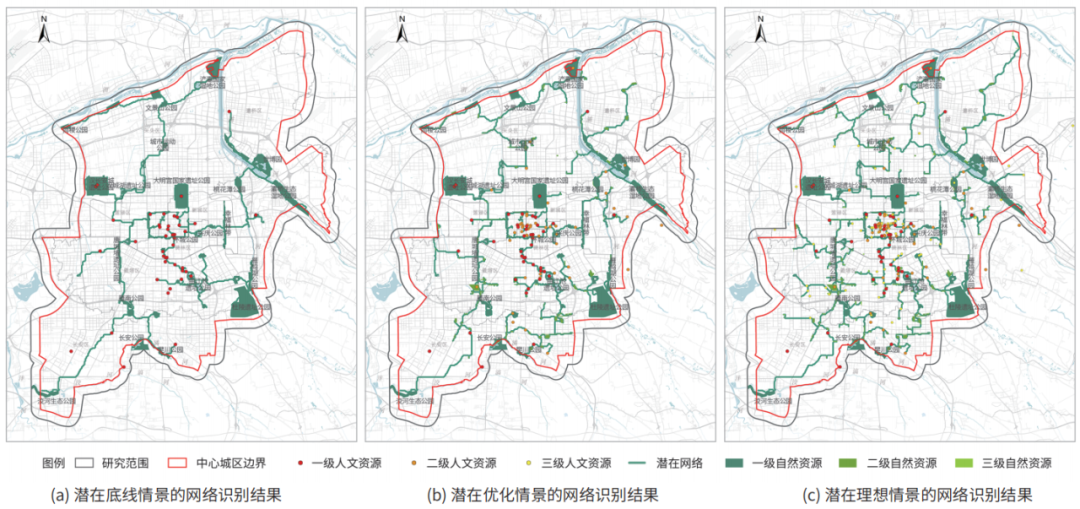

在ArcGIS中,针对不同情景,将各级游憩资源点作为输入要素,利用已构建的综合阻力面与成本连通性工具,计算连通游憩资源点间的最短路径,从而识别潜在的底线、优化、理想3种情景的游憩绿道网络(图4)。

图4 多情景潜在游憩绿道网络的识别结果

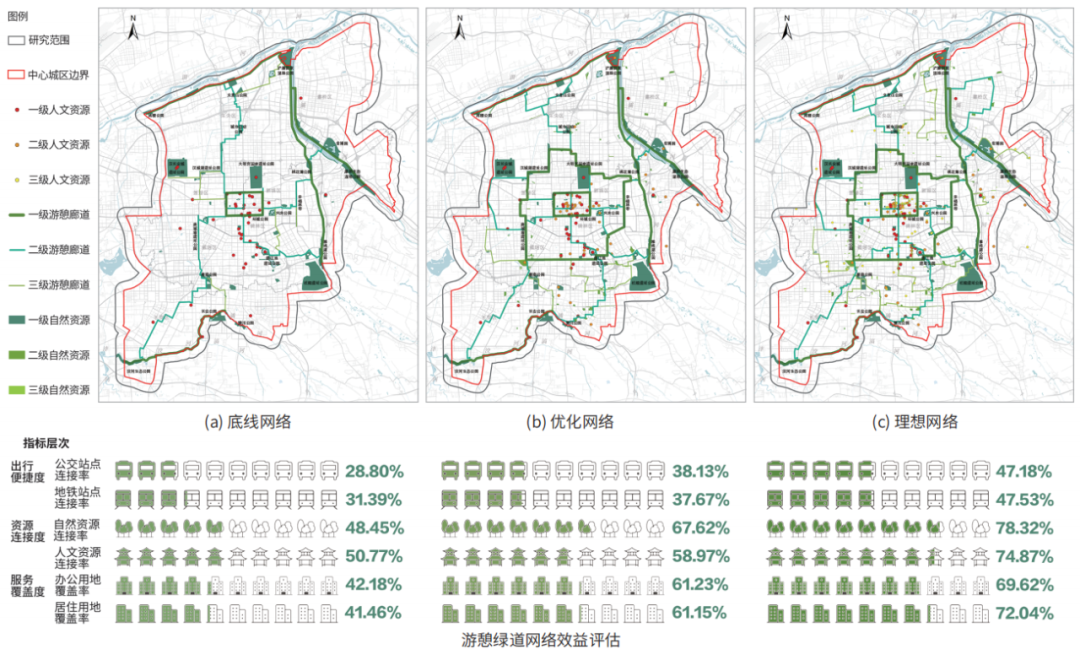

3.3 西安市多情景游憩绿道网络选线与优化结果

在确定多情景游憩绿道网络初步选线的基础上,对各情景方案进行深化。首先,结合卫星图及街景地图,考虑到城市用地更新的可调整性及实际建设状况,剔除部分交叉和冗余的路径。其次,强化关键节点和重要游憩资源的空间连接,尽可能增强游憩网络的环路连通性,避免出现断头路。再次,以廊道连接的资源等级为依据对游憩网络进行分级。最终,形成底线、优化、理想3种情景下兼具前瞻性与可实施性的游憩绿道网络多解规划方案(以下分别将这3种方案简称为“底线网络”“优化网络”“理想网络”)(图5),以适应不同的开发需求,实现绿道建设与城市更新的协同。

图5 底线、优化、理想3种情景的游憩绿道网络规划与效益评估

底线网络旨在串联一级资源点,廊道总长为202.27 km。底线网络有助于打通从城墙游憩绿环向外围延伸的4条游憩廊道,并利用现有的浐灞河流游憩廊道和核心区城墙游憩绿环加强与城市北侧渭河、东南侧沣河和洨河、南侧潏河等游憩绿道的衔接。

优化网络主要串联了一级与二级资源点,廊道总长为281.43 km。优化网络在底线网络的基础上,完善了由唐城墙遗址带状公园和幸福林带等线性公园构成的“第二圈层”游憩绿环,初步构建起核心区成环成网的游憩网络骨架。

理想网络旨在连接所有游憩资源,廊道总长为361.23 km。理想网络在优化网络的基础上,进一步细化各片区内的二级、三级游憩廊道,如在国际港务区、纺织城等各片区内部增加闭环绿道,使得绿道网络的覆盖范围与服务受众更加广泛、均衡。

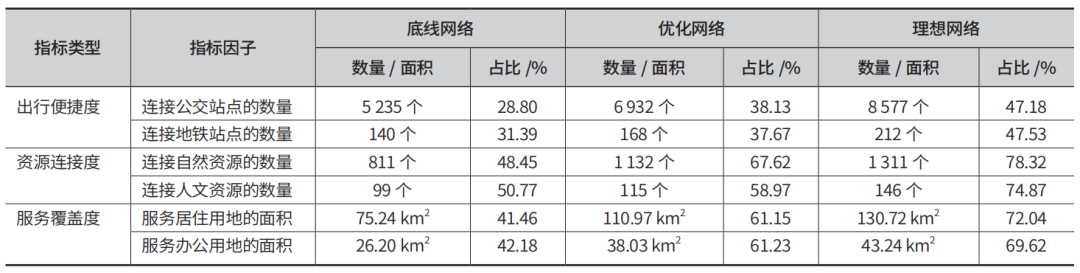

3.4 西安市多情景游憩绿道网络效益评估结果

基于上述3个维度6项指标对西安市中心城区底线、优化、理想3种情景的游憩绿道网络开展效益评估。利用ArcGIS缓冲区与相交工具,统计缓冲区内的公交站点、地铁站点和游憩资源数量,以及游憩绿道网络服务半径覆盖的居住、办公用地的面积,并汇总相关数据(表2)。

表2 底线、优化、理想多情景游憩绿道网络效益评估

通过比较底线、优化、理想3种不同情景的游憩绿道网络在3个维度的效益可知,随着游憩节点数量的增加与游憩绿地网络的不断完善,3个维度的各项指标均呈现出显著增长的趋势。出行便捷度在底线网络中的占比为30.10%,在优化网络中的占比上升至37.9%,在理想网络中的占比甚至可达47.36%;资源连接度整体较高,在底线情景中的占比为49.61%,在优化情景中的占比则上升至63.30%,在理想网络中的占比更是达到76.60%,即基本能对近80%的自然与文化资源实现有效连接;服务覆盖度在底线情景中的占比为24.47%,在优化情景中的占比上升至41.82%,在理想网络情景中的占比为61.19%。

为了更好地判断3种情景的优化效率,采用雷达图汇总3个维度6项指标的数据(图6)。总体而言,3种情景下游憩绿道网络的优化效率在出行便捷度方面呈现出稳定的改善趋势,公交与地铁出行的便捷度变化幅度相近。在服务覆盖度和资源连接度方面,3种情景下游憩绿道网络的优化效率呈现出显著的差异化特征:底线网络向优化网络方案的调整,显著提高了游憩绿道网络对居住与办公用地的服务覆盖度(17.35%)和对自然资源的连接度(19.17%),而优化网络向理想网络方案的调整则显著提高了人文资源的连接度(15.9%)。

图6 底线、优化、理想3种情景的6项指标评估结果比较

综上所述,底线网络能够串联中心城区内最重要的游憩资源,具有较高的可落实性,但在3个维度的效益评估中均有较大的提升空间,未来面对城市发展需求与居民需求的提升,可能面临较大的服务压力。优化网络建设难度适中,能够形成中心城区成环成网的基本绿道游憩网络,在3个维度的效益评估中处于明显改善的状态,对于服务覆盖度和自然资源连接度的改善作用尤其明显,可以依托近、中期的城市更新项目逐步落实。理想网络作为系统全面的多级游憩网络,对各片区二、三级游憩网络的深化作用明显,在3个维度的效益评估均处于最优水平,且对人文资源连接度的改善效果显著。但理想网络需要更多的财政投入,且涉及复杂的土地开发与规划协调,可将其作为中远期目标,进行阶段性落实。

4 结束语

本文构建了适用于存量更新背景的高密度城区游憩绿道网络多情景规划与效益评估框架,以西安市中心城区为例,通过网络识别、情景规划、效益评估3个步骤,运用最小阻力模型和成本连通性模型识别潜在游憩绿道网络,进而构建底线、优化、理想3种情景的规划方案,通过对出行便捷度、资源连接度、服务覆盖度3个维度的效益评估与比较,为存量更新背景下高密度城区游憩绿道网络规划提供科学依据与决策支持。未来,应进一步加强对高密度城区绿道网络多功能复合途径的探讨。

原文始发于微信公众号(城市数据派):【国家重点研发计划课题项目】高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架研究丨城市数据派

规划问道

规划问道