《面向中国式现代化的2035城市展望》由中国城市规划设计研究院王凯院长领衔,中国城市规划设计研究院、中科院地理资源与环境研究所、国家气候中心、中规院(北京)规划设计有限公司联合研究。

为实现面向中国式现代化的2035城市发展目标,围绕现代城市体系建设、城市居民生活品质提升以及城市可持续发展能力增强3个方面提出具体策略。在现代城市体系建设方面,要立足国内统一大市场,推动国内国际双循环,形成以巨型城市区域、潜力走廊地区、边境支点城镇为支撑的城镇化空间格局,构建“十百双千”城市序列。在提升9亿城市人群(城市和县城)生活品质方面,要坚持以人为本,立足需求转变,推进发展动能转换,为城市更新赋能。在提升城市可持续发展能力方面,需构建 “绿色、智慧” 新型基础设施网络,推进绿色韧性都市圈与绿色城区街区建设。

展望2035年,为全面落实中国式现代化建设的总体目标,应积极构建现代城市体系,推进城市高质量发展,为生态文明建设和共同富裕目标实现提供有力支撑。在国家层面,构筑更加开放、更具竞争力、更具魅力和布局更为均衡的现代城市体系,形成超大特大城市创新发展、中小城市特色发展的局面,全面支撑共同富裕与城乡统筹。在城市层面,促进城市内涵式发展,面向9亿城市人群(城市和县城)的多样化需求,建设“社区宜居、街区漫步、公园畅游、建筑品读、处处皆景”的幸福美好城市。为实现上述城市发展目标,需要科学规划并提前谋划我国城市发展的总体格局与发展策略。

建设现代城市体系的重大举措

(一)立足国内统一大市场,发挥各区域板块优势,积极推动国内国际双循环

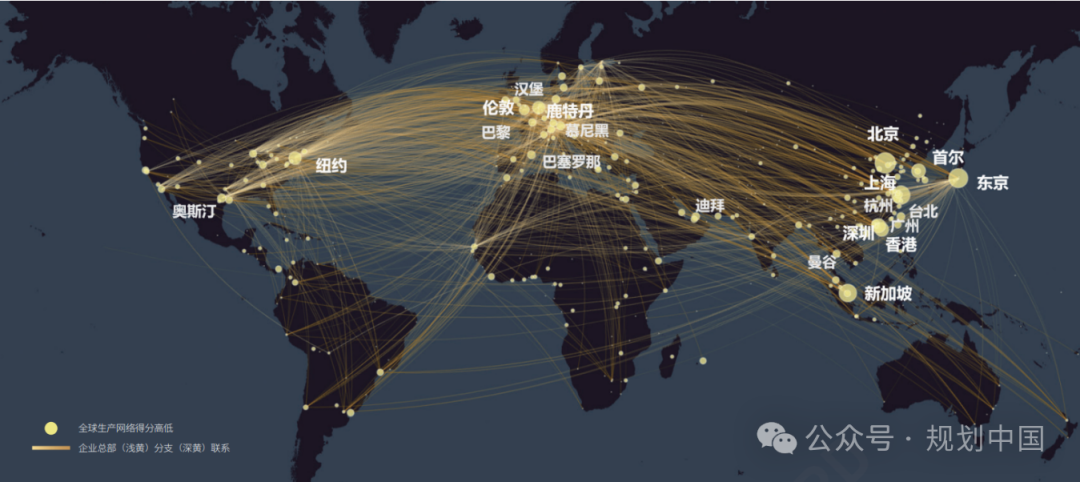

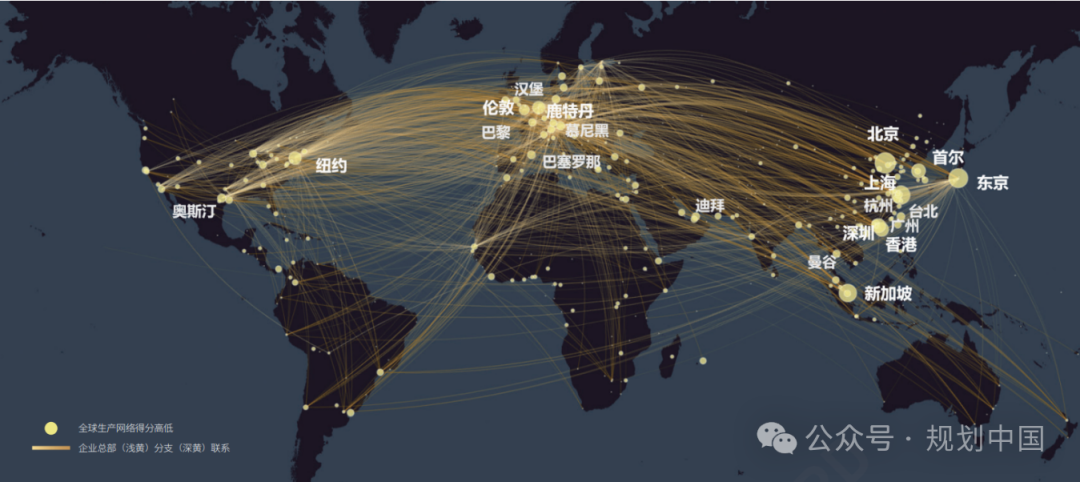

灵活应对全球“区域化、友岸化”的政治经济格局变化,继续深化东向开放,以全球创新网络为导向,以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为重点,将东部沿海地区打造成为全球创新高地,破除国际科技封锁,构建更加稳固的国际科技创新合作链条。全面推进南向开放,强化与东盟、南亚的协作,积极构建跨境产业链供应链网络;完善泛亚铁路、国际陆海贸易新通道等物流体系,全面构建跨国经贸大市场;加快国际能源大通道建设,合作共建清洁能源电力基地。稳固西向开放,以保障能源通道安全和国家战略安全为核心,统筹区域发展与对外合作,加强对中巴经济走廊、中欧班列和跨境管道等关键通道的建设和维护,提升能源运输和物流网络的韧性。逐步加强北向开放,作为潜在的物资运输大通道、大基地,深化中俄能源、粮食、物资运输战略合作,全方位推进中蒙贸易与资源开发。立足差异化开放格局,建设对接“一带一路”的重要对外通道口岸,强化沿海开放城市、海南岛在海洋安全和权益保护中的地位和作用,建设一批百万人口规模的战略支点城市。

图1 全球生产网络

(来源:中规院深圳分院,《“一带一路”倡议下的全球城市2023》)

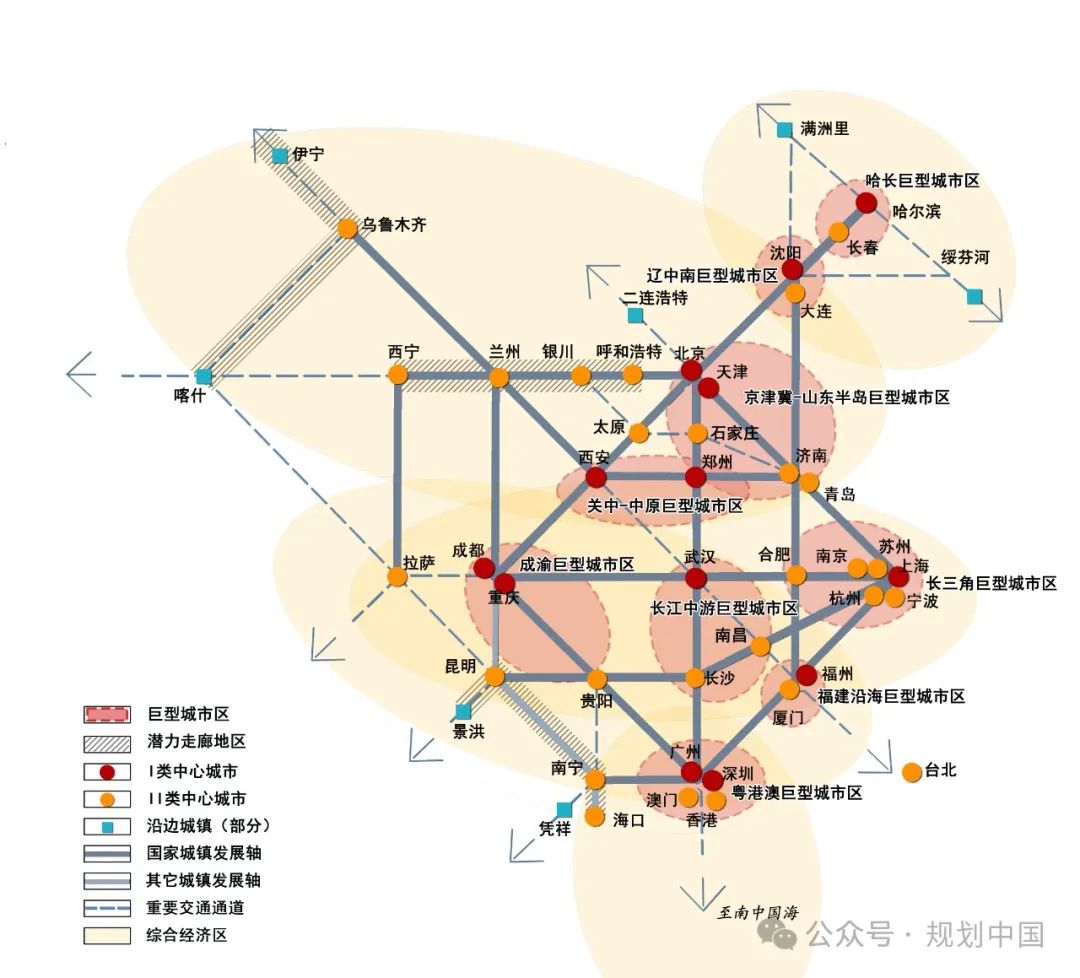

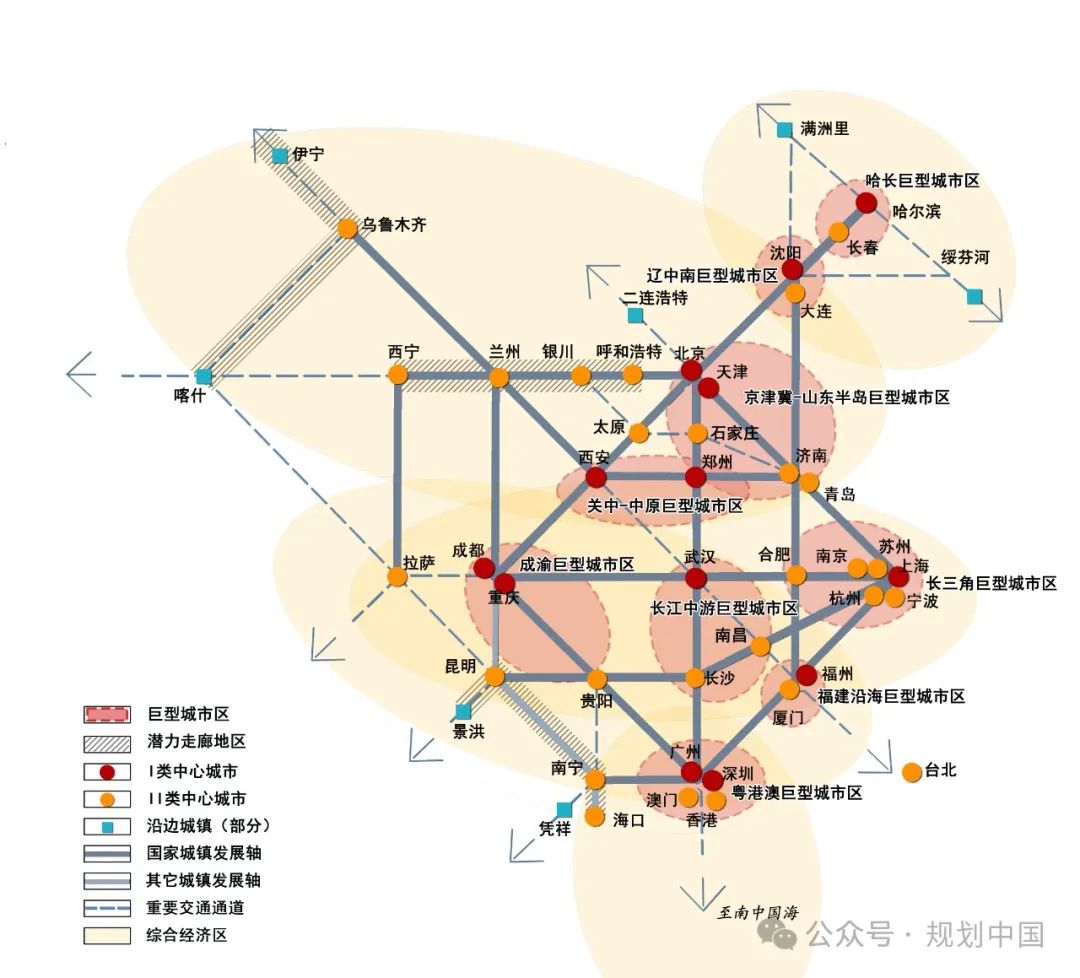

(二)形成以巨型城市区域、潜力走廊地区、边境支点城镇为支撑的城镇化空间格局

在国家“十四五”规划提出的“两横三纵”城镇化战略格局基础上,进一步推动京津冀-山东半岛、长三角、粤港澳、成渝、长江中游、关中-中原、福建沿海、哈长、辽中南9个巨型城市区域建设,探索“创新核+转化走廊+产业基地”模式,提升其在全球治理中的引领作用;在沿海形成连接巨型城市区域的双通道交通骨架,在成渝、长江中游、关中-中原、辽中南、哈长等地区推进全国层面的“产业链、供应链、创新链”重组,在全国范围内构建东西备份格局;培育南宁-昆明、西宁-兰州-银川-包头、伊宁-乌鲁木齐-喀什、海南岛-雷州半岛4大潜力走廊地区,使其成为对接国内国际大循环的重要支撑,建设串联起支撑我国“战略腹地”的内陆交通大环线,建设国家重要的后备算力中心、数据备份中心;建设边境支点城镇,稳固东北、西北、西南等边境地带,着力建设稳边固疆的小城镇。以文化传承与创新转化重点地区为阵地,文化与自然融合魅力走廊为支撑,建设中华文化复兴新格局。文化传承与创新转化重点地区包括京津冀、长三角、粤港澳、关中-中原、成渝5大高地和山东半岛、长江中游、福建沿海、北部湾、辽中南等潜力地区;文化与自然融合魅力走廊包括黔中、赣鄱、滇中、山西、河西走廊、天山北坡、长白山等。此外,积极推动建设文旅融合的高颜值小城市(县城)。

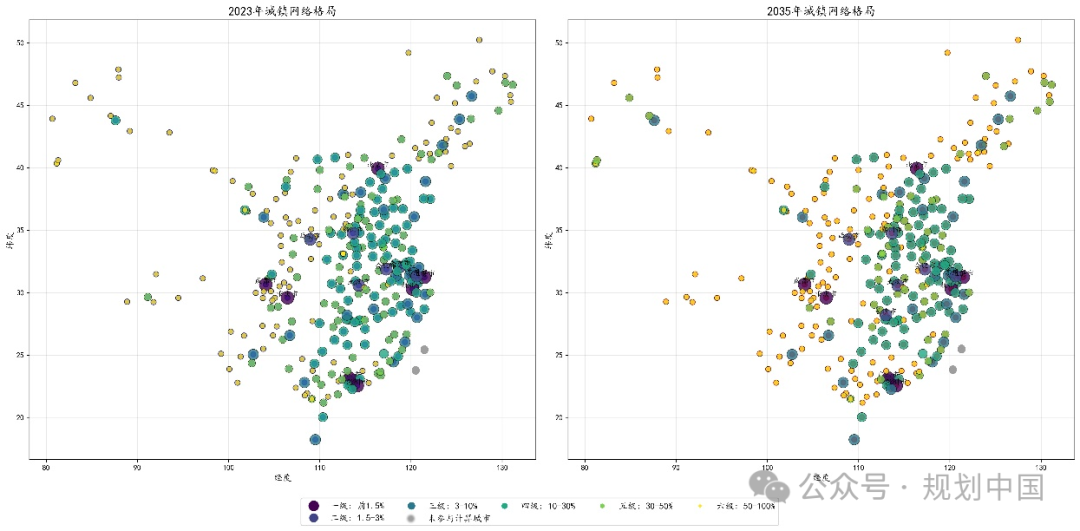

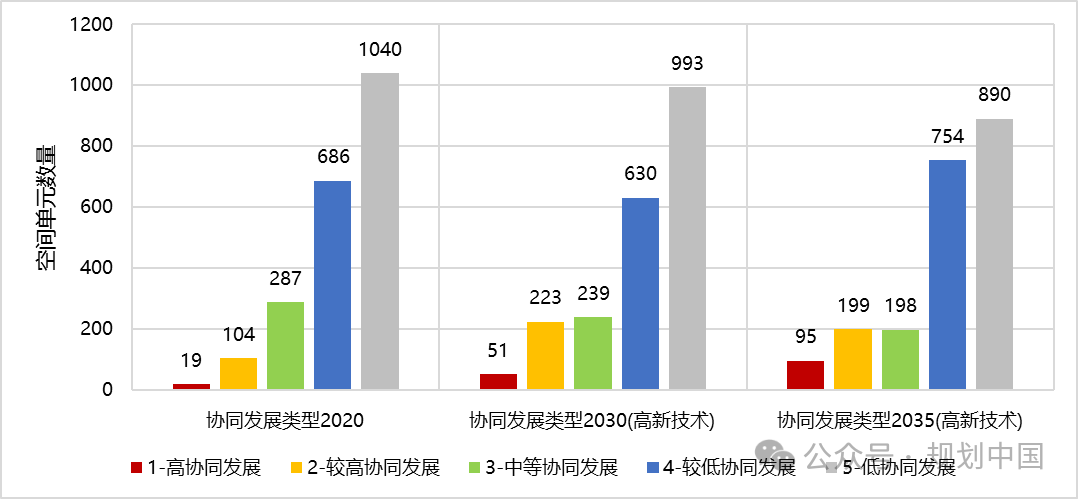

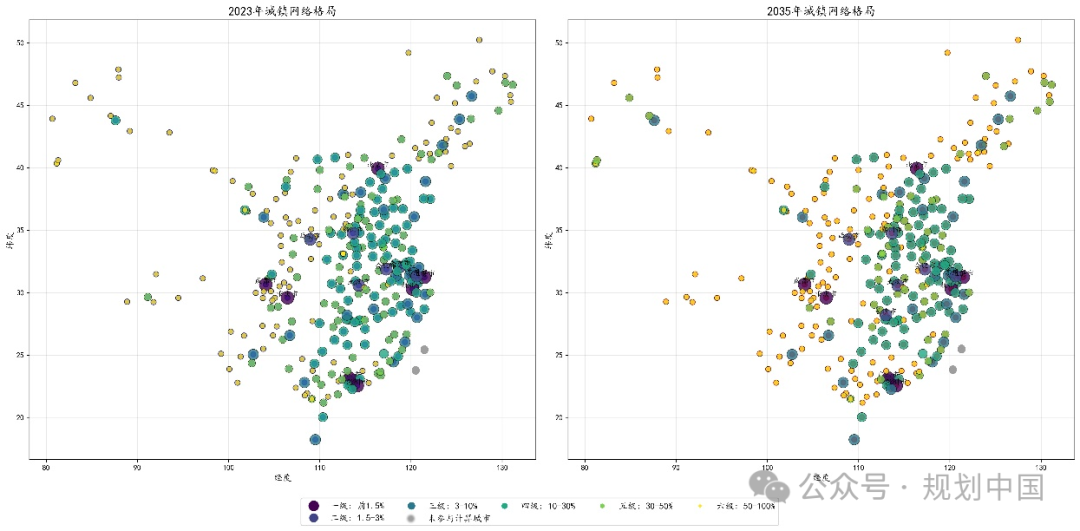

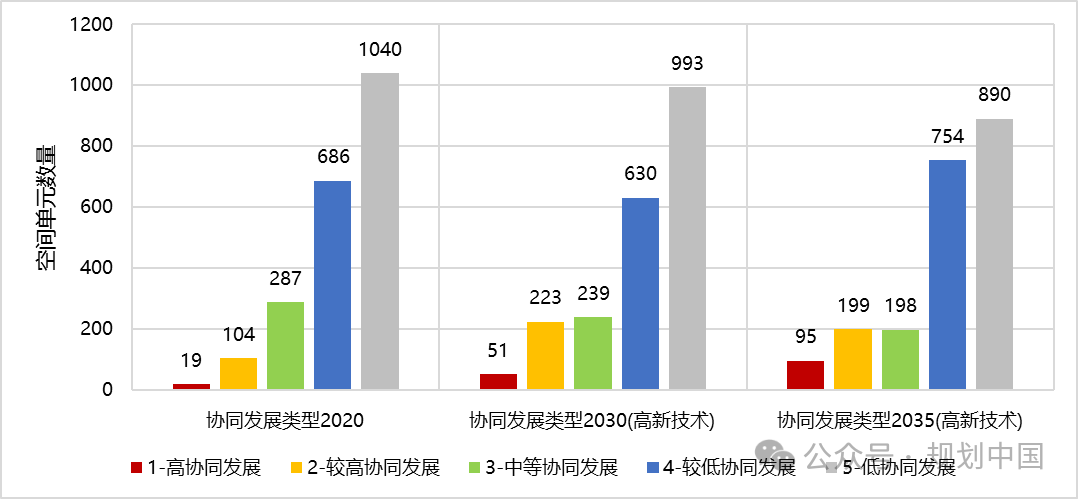

未来全国城镇网络体系的推演及巨型城市区域研判

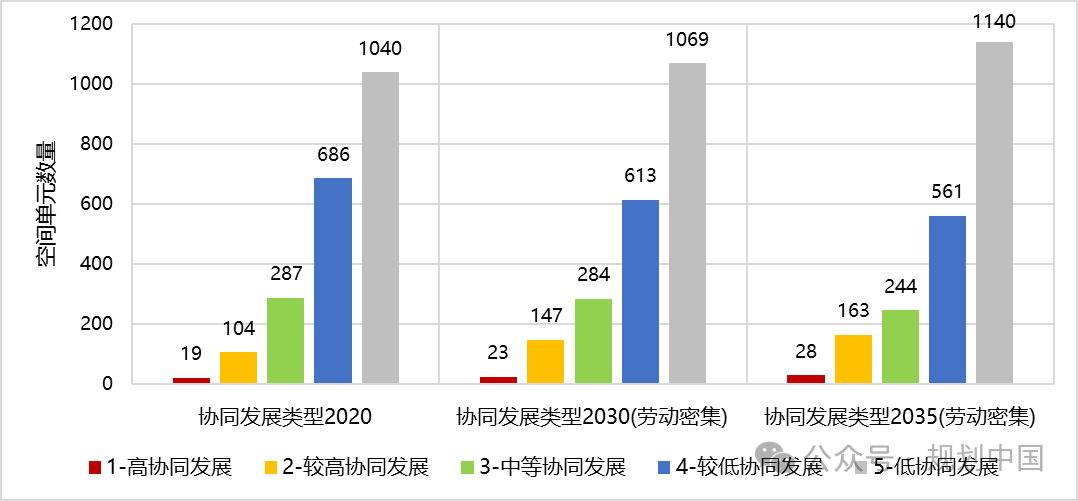

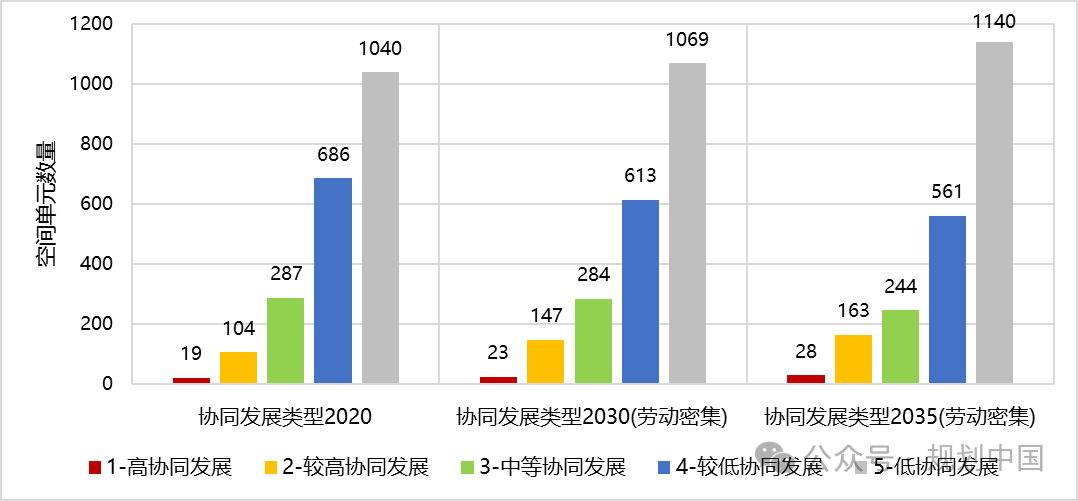

全国城镇网络体系的推演:在对过去20年城镇网络(包含城市与县城)的空间联系和空间组织模式研究分析基础上,考虑未来不同产业发展情景(劳动密集型产业群、创新产业群导向),并考虑全国交通、能源规划的预判以及2050年全球气候变化对于我国宜居、安全本底条件的影响预估,采用深度学习框架的中心城市体系推演和多智能体下的城镇协同模式推演的混合模型,综合对2035年的城镇网络进行研判,识别具有成长性的城镇密集发展区域和潜在的廊道发展区域。根据混合模型推演显示,2023年至2035年,我国城市间的平均连接强度将从0.42增加到0.52,整体提高23.7%;从深度引力模型推演来看,城市间总流量预计增加32.4%。从中心城市演化来看,在创新驱动下的发展情景下,杭州、南京、成都、西安、合肥、长沙等城市发展最快;在国土均衡与交通枢纽组合情景下,沈阳、西安、郑州、青岛、合肥等城市发展最快。从城镇协同模式演进来看,技术与创新驱动产业引导更利于中西部地区培育城镇密集区和交通走廊聚集发展,该情景下高协同与较高协同状态的城市比例为14%左右,是现状数量的2.4倍,低协同状态的城市比例下降7个百分点;劳动密集型产业引导更利于中心城市带动周边中小城市的协同发展,该情景下高协同与较高协同状态的城市比例为9%左右,是现状数量的1.6倍,低协同状态的城市比例下降2个百分点。

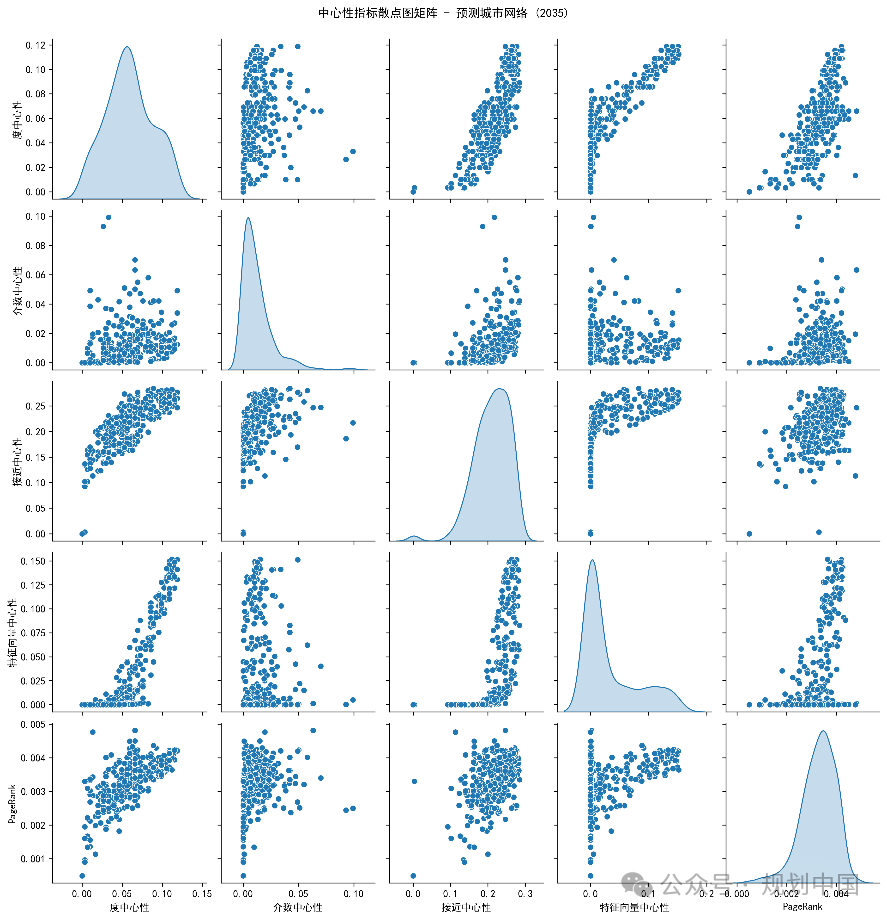

现状中心体系评价结果与创新驱动模式下2035中心城市体系指数预测

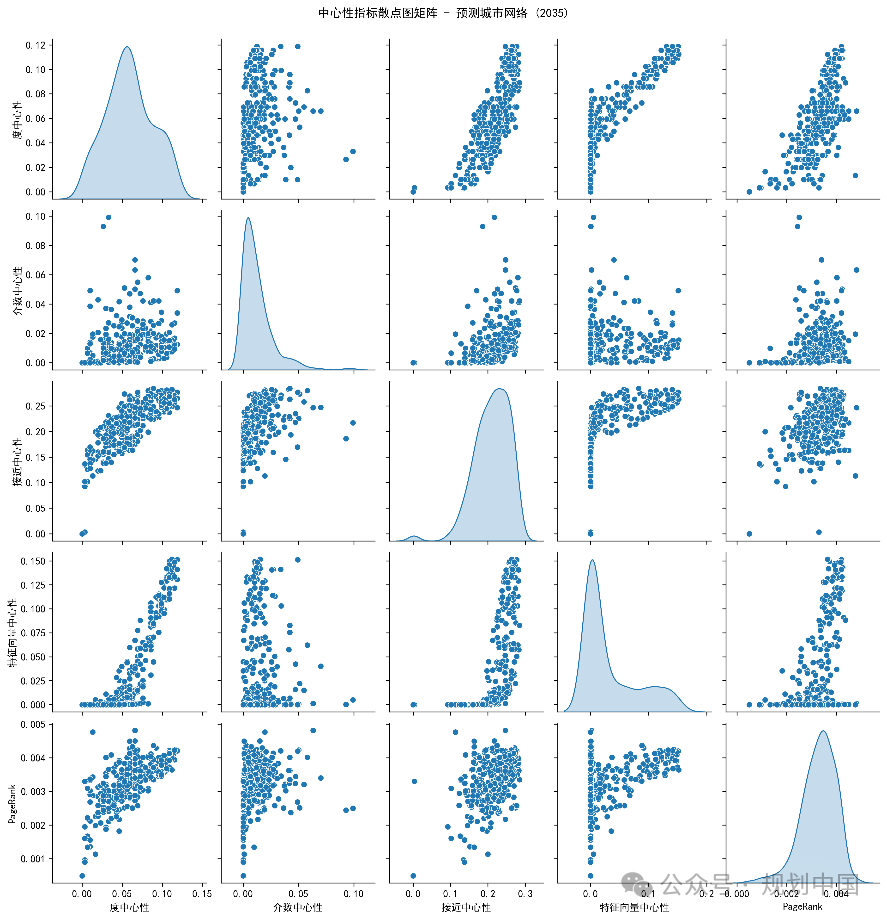

基于Tensorflow模型推演的2035城市体系中心度指标的关联分析

2020年、2030年的2035城镇协同模式演进结果对比(上图为劳动密集产业主导,下图为高新技术产业主导)

巨型城市区域研判:当前以国家重要的中心城市、区域中心城市为主导,大中小城市相互协调发展的城市群已初具规模,城市群内产业链、供应链体系围绕中心城市形成了紧密联动格局,实现了城市群内核心城市与其它二级中心城市间的高铁1.5小时可达的交通格局。在城市群基础上,发挥高铁推动“三链”在更广阔区域范围协同布局的作用,未来将形成以超大城市为核心,600-800公里(8-10万km2)、2小时高铁商务交通圈的区域范围为主的中心城市网络。该区域范围内人口规模将达到5000万以上,在全球经济、文化、科技等领域竞合中起到积极作用。

(注:该AI驱动下的全国城镇网络体系推演模拟模型为中规院团队首次研发.)

(三)以“十百双千”为主体,构建面向共同富裕的现代城市体系

突出科技创新、文化引领、综合交通等优势,在巨型城市区域中选择10个左右城市建设国家中心城市,构筑参与国际竞争的第一方阵。构建百个区域性中心城市,促进区域性综合交通枢纽、物流中心和公共服务中心的协同配置。构建千座设市城市和千座县城组成的城市网络,推动城乡统筹发展;重点加大国家创新城市、内陆新型工贸城市的培育,扩容历史文化名城名录。到2035年,超大特大城市数量达到27-29座,占全球比重提高到27%;培育400座国家及省级历史文化名城、200座文旅融合的“高颜值”小城市(县城)、200个左右边境支点城镇。

图2 2035中国城镇空间格局

(四)提升超大特大城市风险防控能力,推动中心城区人口与功能有序疏解

建立完善的风险防控体系,包括自然灾害、公共卫生、安全生产等多领域风险监测与预警机制,开展超大特大城市健康运行体检;通过生态廊道、绿地和湿地系统建设,提升城市韧性,降低环境风险。围绕1小时交通圈,通过建设多中心、网络化的都市圈结构,缓解中心城区过度集聚的压力,降低城市运行风险;构建40分钟通勤圈、城际轨道1小时产业协作圈,引导商业、办公和居住功能向轨道站点周边聚集;制定保障都市圈同城化的职住平衡机制和统一市民化管理新机制,引导住房、教育、医疗、文化等优质资源的均衡布局,在都市圈层面推动绿色基础设施建设。尤其针对青年人通勤距离远、时间长的问题,在距离中心城区5-15km青年人就业高度集聚的区域范围内,应加速盘活城中村、存量商业办公、老旧厂区等空间资源,建设青年驿站、保障性租赁住房。

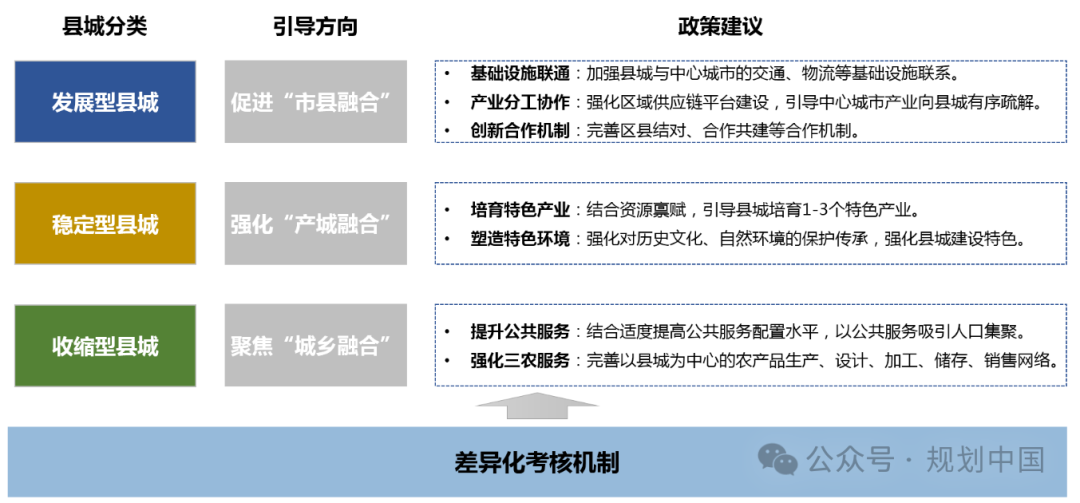

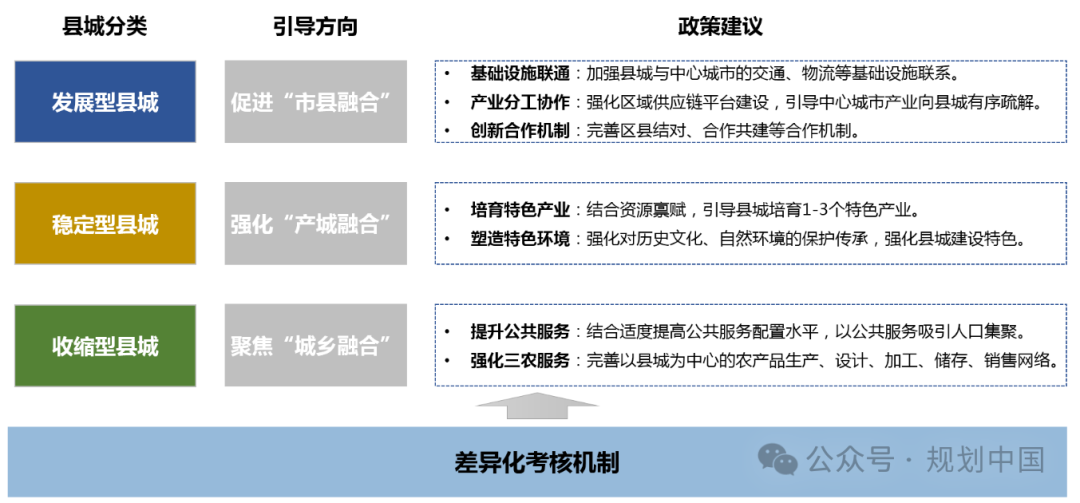

(五)分类引导县城发展,推动新型城镇化与城乡融合发展

顺应县城分化发展的趋势,结合县城的资源环境承载能力、区位条件、产业基础和功能定位等,引导县城制定差异化的发展策略,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城。结合城镇化发展动力,将县城划分为发展型县城、稳定型县城和收缩型县城三种类型。发展型县城主要位于中心城市周边和都市圈内,应重点强化与中心城市在物流、交通等基础设施方面的联系,加快建设区域供应链平台,积极承接中心城市的产业疏解,实现“市县融合”发展;稳定型县城主要为专业特色县城,应鼓励“产城融合”发展,重点培育1-3个特色产业,塑造城市风貌特色,保护与传承历史文化资源,推行能够满足人们对美好生活需求的绿色发展方式和生活方式;收缩型县城主要为人口流失的县城,应引导“城乡融合”发展,重点提高县城的集聚能力与综合服务水平,完善以县城为中心的三农服务网络。此外,要破除妨碍城乡要素平等交换、双向流动的制度壁垒,结合不同类型县城的特点,建立要素分级保障机制和差异化考核机制。

图3 县城类型划分及政策指引

提升9亿城市人群生活品质的重大举措

(一)坚持以人为本,聚焦9亿城市人群需求转变

宜居城市建设方面,完善住房保障政策体系,构建“安全、舒适、绿色、智慧”好房子制度;基本完成完整社区建设,实现居民“开窗见绿、出门见园”,建设万个口袋公园、街头游园,建设千个20公顷以上的清凉公园;提供差异化、特色化的住房产品,确保新市民、新青年和低收入人群的住房需求得到有效保障。韧性城市建设方面,补齐安全短板弱项,夯实老城区基础设施建设,全面建成生命线系统和“平急两用”公共基础设施;建成应急、防灾、避难及时响应和联动处置机制,提升城市应对突发事件的能力。智慧城市建设方面,推动产业结构绿色化转型,推动数字化赋能和创新驱动发展;全面推进绿色低碳城区、近零碳园区、智慧社区和数字家庭建设,提升城市可持续发展能力。人文城市建设方面,培育十余个具有深厚历史底蕴、文化魅力突出,并具有一定国际影响力的城市作为全国文化复兴格局中的战略支点,推动100座老城包括历史城区保护复兴,开展300处历史文化街区以及500处工业遗产片区保护更新,建设100处带动文化消费和生产的都市文博区,促进文化遗产资源融入公园绿地等开放空间,实现城市空间价值提升,塑造富有人文魅力的文化场所。

图4 公园分布均好度评价

图4 公园分布均好度评价

(来源:中规院风景分院,《中国主要城市公园评估报告》)

(二)推动发展动能转换,为城市更新持续赋能

加大老旧厂区、老旧商区和老旧街区更新改造力度,将建筑适老化改造、装配式建筑、充电桩、智能街道家具、智慧物业等纳入更新工作;将健康、体育、教育、艺术等新服务业态等不断植入街道社区,打造集休闲、商业、创意、文化体验于一体的多功能街区;聚焦城市轨道站点、老火车站、公交枢纽地区等重点区域,加大更新改造力度,优先盘活周边1公里范围内的存量空间资源,引入优质商业办公、文创服务、公共服务设施等业态,形成“站城一体”的综合发展模式。全国层面建设1万个1公顷以上的活力街区。引导城市发展建设模式从过去快速城镇化与工业化时期的新城新区开发、扩大产能(园区、住区)模式,逐步向适配人群需求变化、适配动能转换、适配新技术赋能的方向转型,构建可持续发展的城市建设模式。

提升城市可持续发展能力的重大举措

(一)构建从区域(城市群)到社区无缝链接的“绿色、智慧”新型基础设施网络

积极应对全球气候的挑战,建设世界一流的轨道交通网、新能源汽车充电网(双网),在实现交通领域碳减排30%的目标基础上,推动绿色消费新场景落地。在巨型城市区域(城市群),积极推进高铁、城际轨道网建设;在都市圈和主要中心城市周边,建立完善的轨道网交通网络,通过TOD投资引导中心城市的商业、办公和居住功能向轨道站点周边地区聚集。未来十年,都市圈预计新增轨道里程(市郊铁路、城际铁路)5500-6000公里,新增城市轨道交通3000公里。推进城市公共充电站、高速公路服务区充电设施和居民小区充电设施补短板,推广统建统营、私桩共享、借力分享等建设运营模式。按照车桩比2.5匡算,需新增新能源汽车充电桩5500-6000万台。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展;推广智能机器人、无人车、无人机以及无人装卸设备,建设仓配运智能一体化物流配送系统。

(二)积极推进绿色韧性都市圈建设

重新认识大城市环城绿带在应对气候灾害、降低能源消耗方面的积极作用,按照都市圈所在的安全韧性分区,合理确定主要城市开发边界范围内的蓝绿空间比例;加强超大特大城市通风廊道的预控,以降低热岛效应引发的过度能源消耗;加强以防洪排涝、海绵城市、地下空间与管网设施改造为一体的韧性基础设施投资,切实补齐短板,提高城市应对极端天气的应急处置能力。加快首都、重庆、成都、济南、乌鲁木齐等都市圈抗旱应急供水保障体系建设;推进东南沿海和长江中游地区的都市圈建立应对极端降雨的区域防洪排涝协同防控体系,特别是水网地区的城市应构建起水安全底线管控、水安全空间疏导、水风险监测的全过程韧性技术及应急机制。

图5 深圳南山大沙河生态长廊

图5 深圳南山大沙河生态长廊

(图片来源:深圳市南山区人民政府,https://www.szns.gov.cn/mlns/nsgk_113865/leyou/content/post_3793866.html)

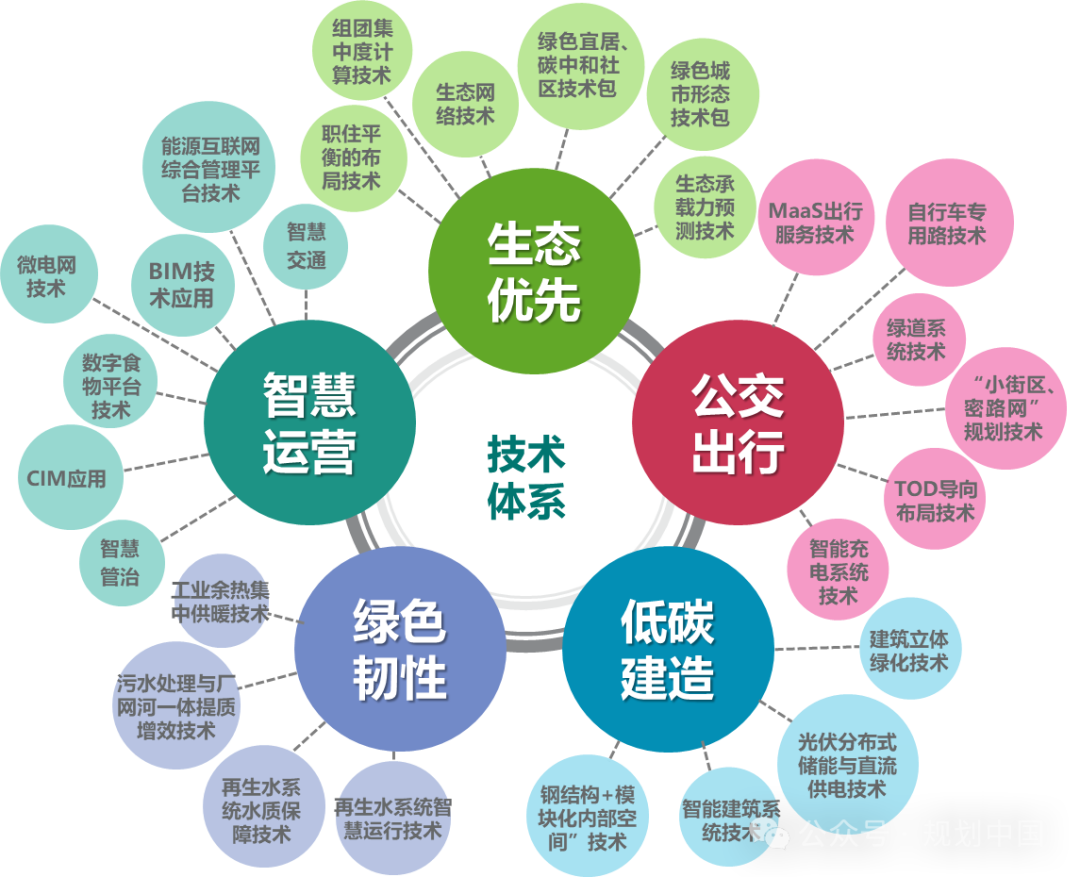

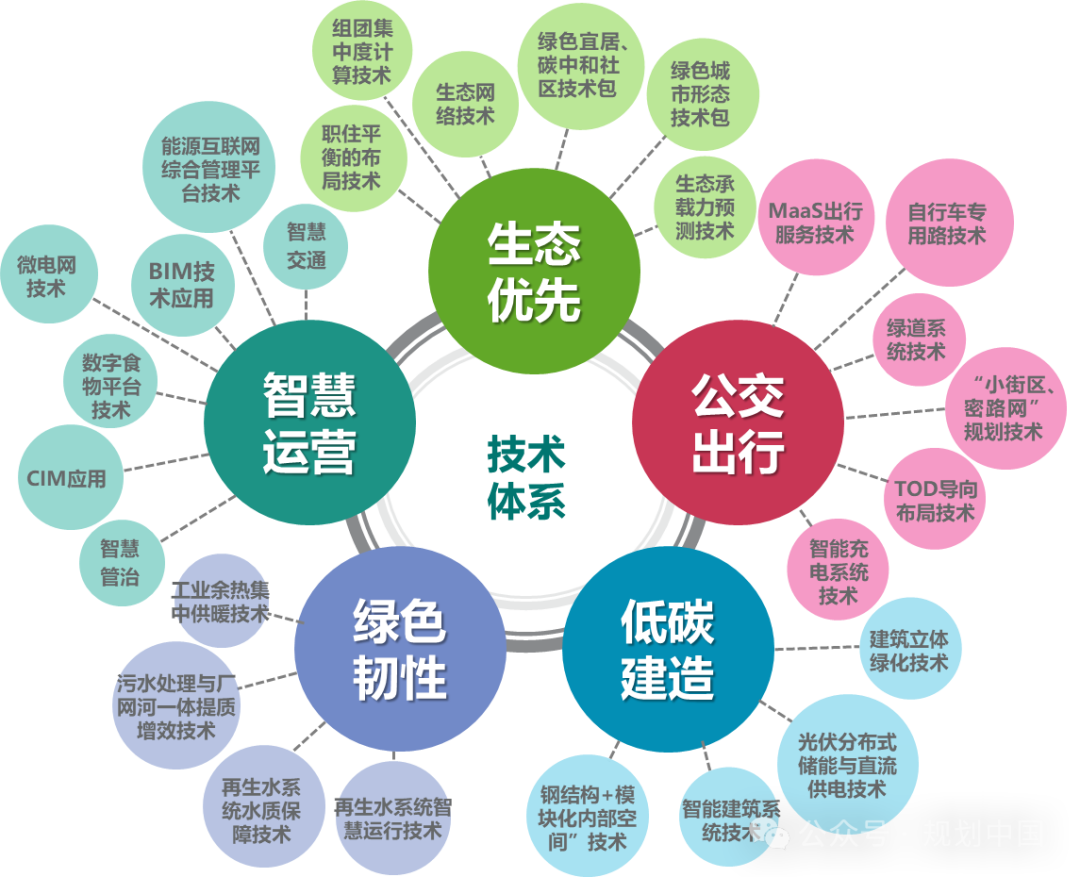

(三)积极推进绿色城区街区建设

构建联通区域、链接城乡的生态基础设施网络,统筹推进生态廊道、通风廊道、城市绿道等一体化布局,利用街头和社区小微空间见缝插绿;在城市开发边界内,提高蓝绿空间比重,考虑到应对极端天气,城市人均建设用地指标在规划目标基础上提高3-5平方米;在城市和街区两个尺度构建蓝绿空间比例、海绵径流系数、热环境导控分区指标等气候适应性指标体系。优化城市能源利用结构,提高可再生能源利用比例,积极推动新能源充电桩进社区,大力推进园区改造实现近零碳排放。建设生物友好型城市,将生物多样性保护纳入城市规划,建设生物多样性开放地和体验地,加强社区的动植物保护与生境营造。全面推进绿色低碳技术集成的新型建筑产业群,以城市更新为重要场景切口,打造万亿产业基地。

图6 绿色城镇化的规划建设技术图谱

(来源:课题组根据相关规划实践整理自绘)

《面向中国式现代化的2035城市展望》(上)——2035中国城市发展趋势研判与目标展望

原文始发于微信公众号(规划中国):《面向中国式现代化的2035城市展望》(下)——2035城市发展重大战略举措

图4 公园分布均好度评价

图4 公园分布均好度评价

图5 深圳南山大沙河生态长廊

图5 深圳南山大沙河生态长廊

规划问道

规划问道