导读

研究城市居民通勤特征的演变规律可以帮助理解城市发展动态过程。本研究以城市发展初期就是两江分隔三镇鼎立的多中心城市武汉和强中心城市西安为例,依据2010年、2021年武汉市居民通勤调查数据和2012年、2021年西安市居民通勤调查数据,采用统计分析法研究近十年的通勤交通演变特征,发现两类不同形态的城市通勤特征的变化存在异同。通勤方式上:小汽车通勤比例均呈增加趋势;武汉市小汽车通勤比例增速要大于西安市;通勤使用公交/地铁(绿色低碳)方式在西安市的比例下降,而在武汉市的比例增加;武汉市相比西安市趋向较多采用相对更绿色的交通工具;主城区相比新城地区,使用公交/地铁的通勤占比更高,新城区具有更高的步行和自行车通勤比例。通勤距离上:平均通勤距离均呈增长趋势,西安市增速更快,5km内通勤比例均呈现下降趋势,西安降速更快;西安和武汉在三环内外、主城区与新城区在通勤距离和方式上呈现较大差异。提高公共交通服务水平优化产、城、人布局结构对于缩短通勤距离、促进绿色出行具有重要意义。

本文字数:8409字

阅读时间:24分钟

作者 | 赵恒、杨柳

西北大学

关键词

多中心、通勤特征、演变

01

引 言

快速提高的城镇化水平带来众多城市交通问题。为解决城市交通问题在内的大城市病,多个近现代城市规划理论(田园城市、卫星城市等)均以分散的思想进行多中心的城市布局,因此关于多中心具有高度的研究价值。尽管多中心城市结构对交通出行的影响在国外存在多种声音,但国内学者的研究一般支持多中心空间结构有利于解决交通问题的观点[1,2]。多中心结构被认为是解决城市主城区交通拥堵的有效途径。

研究城市空间结构对交通效益的影响主要体现在通勤距离、时间、方式上[2]。在关于单、多中心城市的通勤特征研究中,一类是相近年份不同城市的横向对比,既相似年份的单、多中心城市的通勤特征对比。如刘定惠,采用2012年单中心城市成都市和2011年多中心城市兰州市通勤问卷调查数据,进行通勤流向分析,发现成都市多为向心通勤流,而兰州市多为区内通勤且占比高达86.7%[3]。丁亮等,分别采集了2015上海和2017年杭州手机信令数据,发现杭州只是形态上的多中心因此在通勤效率上不如发展更成熟的上海[4]。还有学者对上海市主城区和五个新城进行通勤特征分析,发现各新城通勤相对较为独立区内通勤约为60%,由于产业定位不同与主城区的联系强度存在差异[5]。

一类是单一城市不同年份的纵向演变研究,既某一单中心城市向多中心转变其出行特征变化。如邓毛颖等,采用广州市1998年和1984年居民出行调查数据,分析了出行强度、出行方式、出行的时空分布等指标的演变规律和特征,证实多中心化有利于解决中心区交通紧张问题[6]。涂婷,采用上海市1996和2004年统计数据,发现市域的单中心结构没有发生转变,全市居民的出行距离及出行时间大幅增加,而中心城区空间结构从单中心向多中心转变出行时间小幅下降[7]。赵晖等,利用北京市2005年、2010年人口普查数据,提取OD通勤流,发现由于产业类型和区位特征不同,各就业中心的通勤特征与空间分布表现出差异性[8]。吴丹婷以北京市居民出行调查数据为基础,发现2005年至2014年间,北京市单中心式 通勤出行结构没有发生实质性的转变,并对对多中心城市未来发展如何提高出行效益的问题提出了若干思考和建议[9]。

以上研究都证实了多中心城市空间结构的优越性,但要么无法体现多中心城市历史发展阶段的通勤特征演变,要么数据获取时间较早,在全国发展水平还较落后、小汽车保有量不高的情况下所做的研究,并不能很好展现城市经历快速发展后的通勤特征演变。2011年,城市人口首次超过农村人口,全国城镇化水平51.27%;2021年,中国城镇化水平达到64.7%[3,10]。掌握这一阶段的通勤特征演变规律,对于更好理解城市发展动态具有重要意义。本研究将基于2010年、2021年武汉市居民通勤调查数据和2012年、2021年西安市居民通勤调查数据,按照不同环路、行政区、主城区与新城区划分,研究通勤方式、距离以及通勤空间分布等指标,从纵向上分析对比单、多中心城市通勤特征经历近十年的发展演变,横向上对比多中心城市相较于单中心城市其优越所在,能够更全面的了解单、多中心城市的通勤演变趋势,可以为城市空间结构与布局、交通规划、产业布局等提供科学依据,提高城市内效益和可持续发展水平。

02

研究区域与数据说明

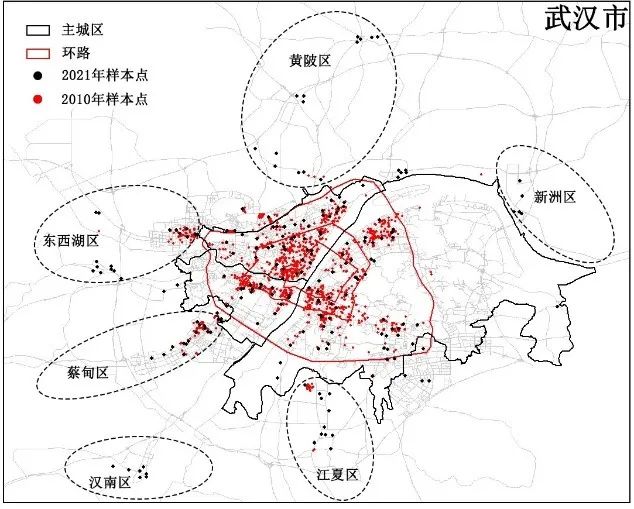

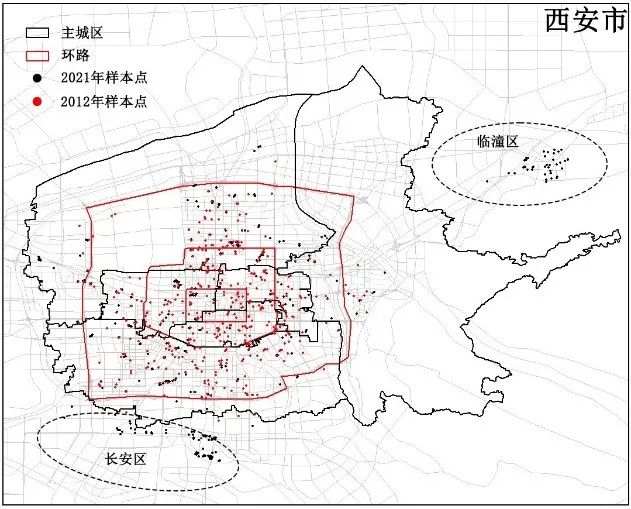

数据来源于2012年和2021年西安市个人通勤调查、2010年和2021年武汉市个人通勤调查。2012年西安市调查范围为主城区,包括莲湖区、新城区、碑林区、未央区、雁塔区、灞桥区,剔除通勤方式与通勤距离不符的样本,有效样本为1914份。2021年西安市调查范围除主城区外,还包括长安区和临潼区,其他行政区由于远离主城区其独立性较强,不作为取样区域,有效样本为2666份。2010年武汉市调查范围为汉口、汉阳、武昌行政区内,有效样本为1844份。2021年武汉市调查范围为汉口、汉阳、武昌、蔡甸区、黄陂区、东西湖区、江夏区、汉南区、新洲区,有效样本为3010份。

通勤距离的测量:在互联网地图中,根据个人通勤调查OD点,采用小汽车行驶路网中最短行驶距离作为本次研究的通勤距离。《2023年度中国主要城市通勤监测报告》中将单程距离小于5公里的通勤人口比重,作为衡量城市职住平衡和通勤幸福的指标[10]。本文在通勤距离特征研究中,亦将5公里内通勤作为幸福通勤指标。

图1 武汉市调查样本点分布

图2 西安市调查样本点分布

03

通勤特征演变

3.1 三环内通勤特征对比

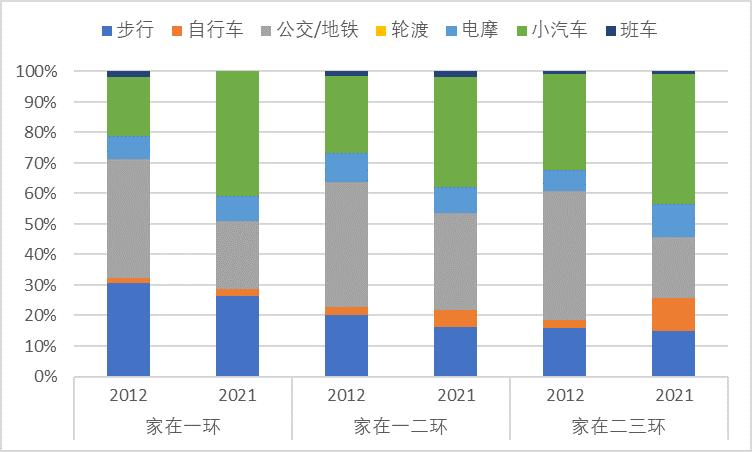

按照家庭所在环路划分的区域位置,将家庭所在位置划分为:家在一环内、家在一到二环、家在二到三环。

3.1.1通勤方式

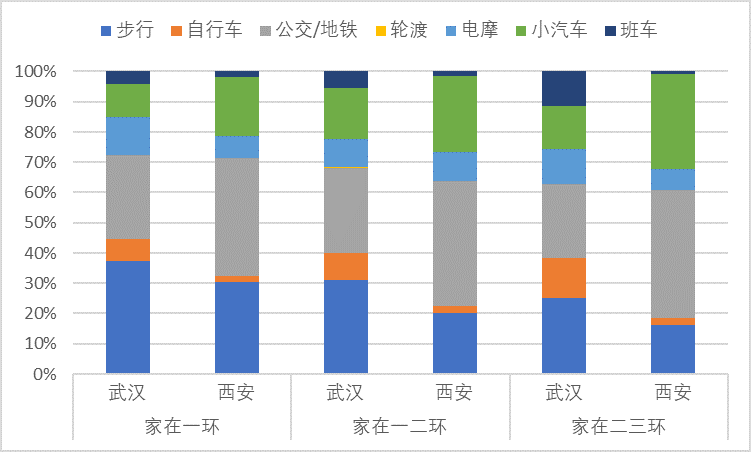

图3 2010、2021年武汉市三环内通勤方式

图4 2012、2021年西安市三环内通勤方式

图5 2010年武汉和2012年西安三环内通勤方式

图6 2021年武汉和西安三环内通勤方式

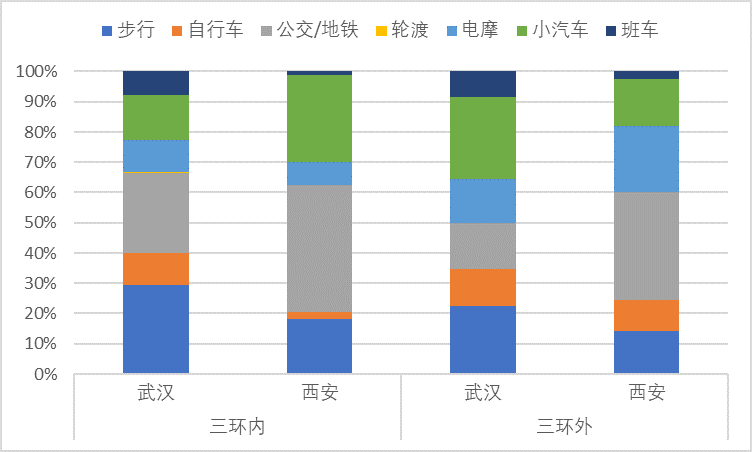

如图3所示,武汉市2010年,家在一环内的步行比例较大37.27%;从一环到三环,步行、公交/地铁通勤比例逐渐减小,自行车、电摩、小汽车通勤比例逐渐增加,可能该年份公共交通设施配备还不完善,越往城市边缘,可达性更强的交通工具越受欢迎;2021年,家在一到二环之间的小汽车通勤比例较大41.63%,电摩通勤比例较小9.21%;家在二到三环之间的公交/地铁通勤比例较大35.86%。11年间,步行、自行车、班车在各环路的通勤比例均下降,步行在各环路的通勤下降比例分别为(26.10%、20.29%、16.83%)、自行车下降比例分别为(2.48%、5.75%、10.05%)、班车下降比例分别为(4.09%、4.37%、9.7%)。公交/地铁、小汽车在各环路的通勤比例增加,公交/地铁在各环路通勤增加比例分别为(4.72%、5.8%、11.33%)、小汽车增加比例分别为(23.66%、25.04%、22.58%)。家在一环内和家在二到三环的电摩通勤比例增加,家在一到二环的电摩通勤比例下降。

如图4所示,西安市2012年,从一环到三环,步行、班车通勤比例逐渐减小,公交/地铁、小汽车通勤比例逐渐增加。家在一到二环的自行车和电摩通勤比例最大。2021年,一环向外,步行通勤比例逐渐减少,自行车、电摩通勤比例逐渐增加。家在一到二环的公交/地铁比例最大31.67%,小汽车所占通勤比例最小35.79%。9年间,步行、公交/地铁在各环路的通勤比例下降,步行在各环路的通勤下降比例分别为(4.03%、3.84%、1.29%)、公交/地铁下降比例分别为(16.44%、9.44%、22.36%)。自行车、小汽车在各环路通勤比例增加,自行车在各环路的通勤增加比例分别为(0.19%、3.13%、8.48%)、小汽车增加比例分别为(21.38%、10.48%、11.11%)。家在一环和家在二到三环的电摩通勤比例增加,家在一到二环的电摩通勤比例下降。家在一到二环和家在二到三环的班车通勤比例增加,家在一环内的班车通勤比例下降。

对比图5、6发现,武汉市和西安市经过历史发展演变,通勤结构呈现不同变化特征。虽然小汽车通勤比例均呈现增加趋势,且武汉市小汽车通勤比例增量、增速要大于西安市,但主流公共交通工具(低碳的/绿色的)–公交/地铁,在西安市的通勤比例下降,而在武汉市的通勤比例增加,说明武汉市公交/地铁在通勤承担中愈发重要。2021年武汉市小汽车通勤比例高于西安市的可能原因为:武汉市大幅下降的步行、自行车、班车通勤人口,转化成为采用公交/地铁。而2021年西安市步行通勤比例明显高于武汉,其小幅下降的步行通勤人口,分流成为采用自行车、小汽车的通勤人口。另外,经过统计武汉市家在以环路划分的不同区域中小汽车的平均通勤距离分别为9.92km、7.09km、9.18km、总8.62km;西安为8.86km、7.56km、7.15km、总7.16km,而已有研究表明通勤距离远使用小汽车的概率更大。

3.1.2通勤距离

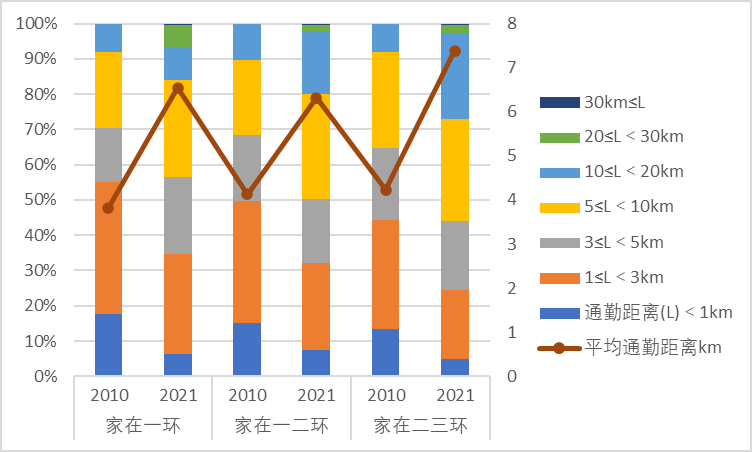

图7 2010、2021年武汉市三环内通勤距离

图8 2012、2021年西安市三环内通勤距离

图9 2010年武汉和2012年西安三环内通勤距离

图10 2021年武汉和西安三环内通勤距离

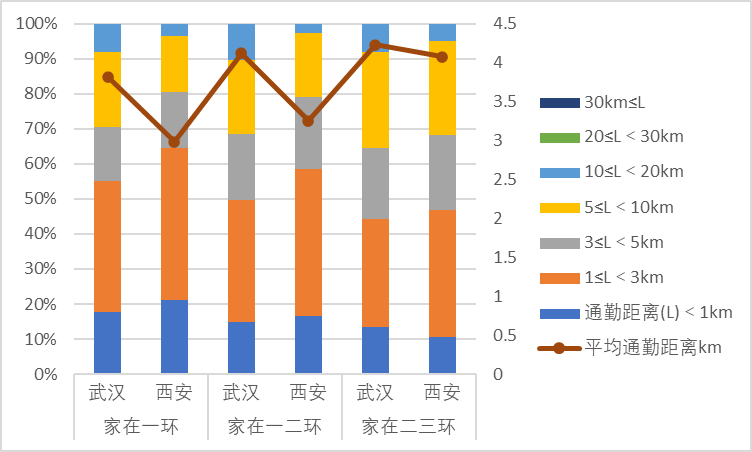

如图7所示,武汉市2010年,家在一环内的平均通勤距离较小,但总体上家在以环路划分的各区域内的平均通勤距离差别不大,分别为(3.82km、4.12km、4.23km),5km内的通勤比例分别为(70.45%、68.44%、64.62%)。2021年,家在二环内的平均通勤距离较小,家在二到三环之间,通勤距离在10-20km之间的比例较大占比为23.74%。各环路平均通勤距离为(6.55km、6.32km、7.38km);5km内的通勤比例分别为(56.38%、50.21%、44.10%)。11年间,家在以环路划分的各区域内的平均通勤距离均在增加,增加量分别为(2.72km、2.2km、3.15km)。各环路5km内的通勤比例均在下降,下降比例分别为(14.07%、18.23%、20.52%)。

如图8所示,西安市2012年,各环路通勤距离均在20km以内,从一环向外,平均通勤距离逐渐增大,分别为(2.98km、3.26km、4.07km),5km内的通勤比例分别为(80.53%、79.22%、68.26%)。2021年,出现20km以上通勤,各环路平均通勤距离为(6.34km、6.11km、5.90km);5km内的通勤比例分别为(46.94%、49.02%、55.24%)。9年间,家在以环路划分的各区域内的平均通勤距离均在增加,增加量分别为(3.36km、2.85km、2.75km)。各环路5km内的通勤比例均在下降,下降比例分别为(33.59%、30.2%、13.02%)。

对比图9、10发现,随着城市发展扩张,平均通勤距离呈现增长趋势,5km内通勤比例呈现下降趋势。虽然2010年武汉市以环路划分的各区域内的平均通勤距离明显高于2012年西安市平均通勤距离,且武汉市以环路划分的各区域内的5km内通勤比例小于西安市5km内通勤比例,但是2021年,家在一环内和家在一到二环的平均通勤距离武汉市与西安市基本持平,5km内通勤比例武汉市高于西安市,既西安市平均通勤距离的增速和增量要大于武汉市,而5km内通勤比例的下降速度和下降量要大于武汉市。家在二到三环的平均通勤距离武汉市大于西安市,5km内通勤比例武汉市低于西安市。可能由于武汉市二到三环之间的面积远大于西安市二到三环的面积,其次,远离主城区就业集中区域的同时又远离周围新城就业集中地,导致该区域内的通勤者通勤距离较大。

3.2 三环内外通勤特征对比

武汉市三环外围绕武昌、汉口、汉阳三镇,建设多个新城,下面将通过对比2021年以三环线为分界线的环内环外中武汉市和西安市的通勤特征,来探讨多中心和单中心发展模式对城市通勤所产生的影响。

3.2.1通勤方式

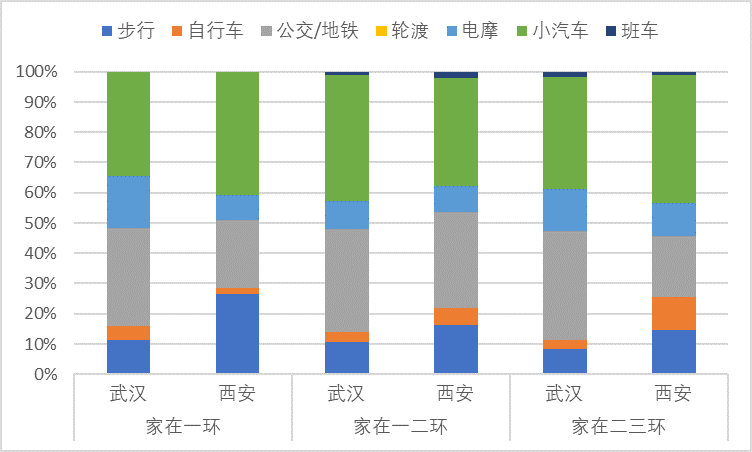

图11 2010年武汉和2012年西安三环内外通勤方式

图12 2021年武汉和西安三环内外通勤方式

如图11、12所示,对比可以发现,无论三环内外,武汉市小汽车、公交/地铁通勤比例都是增加的,而西安市三环内外公交/地铁的通勤比例均为下降趋势。三环内,武汉市小汽车增量大于西安市,而三环外,武汉市小汽车的增量小于西安市。2021年,三环外通勤中,步行、自行车、小汽车通勤比例都高于三环内,而公交/地铁、电摩在三环外的通勤比例都低于三环内,而在2010年或2012年,情况相反。可能是经济条件影响通勤方式的选择,并且三环外相比三环内的公共交通设施配置不够完善。2021年就通勤工具上,武汉市相比西安市较多采用相对更绿色的交通工具。研究发现也给予城市交通规划一些启示:应在交通规划中更加关注慢行交通和公共交通,注重公交、地铁的接驳换乘系统,以吸引更多就业人口走上绿色交通,提高公共交通的利用率。另外城市三环外的新城发展中也应当享受与中心城区相同等级的公共交通资源的投入,尽管新城建设主要目的在于缓解中心城区的人口和就业压力,解决城市问题,但新城发展的可持续性也应受到同等重视。

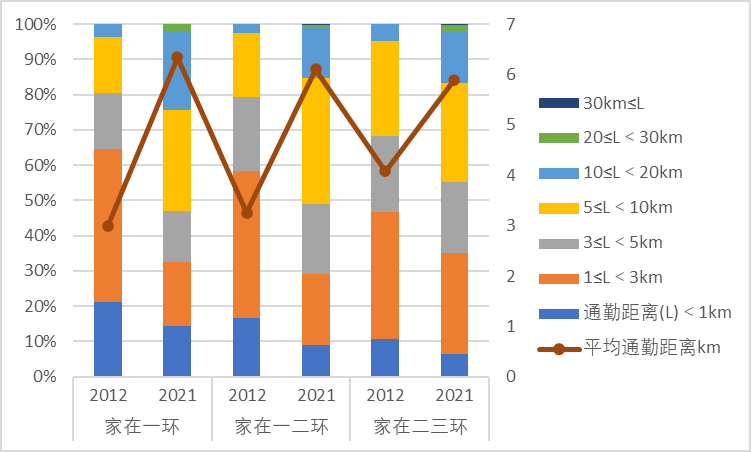

3.2.2通勤距离

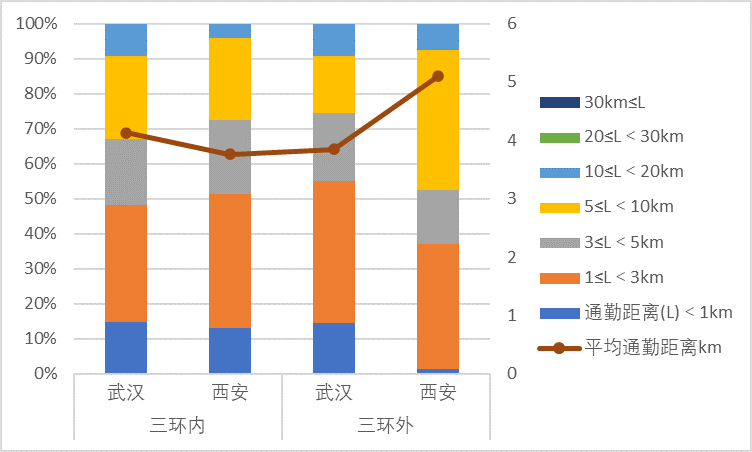

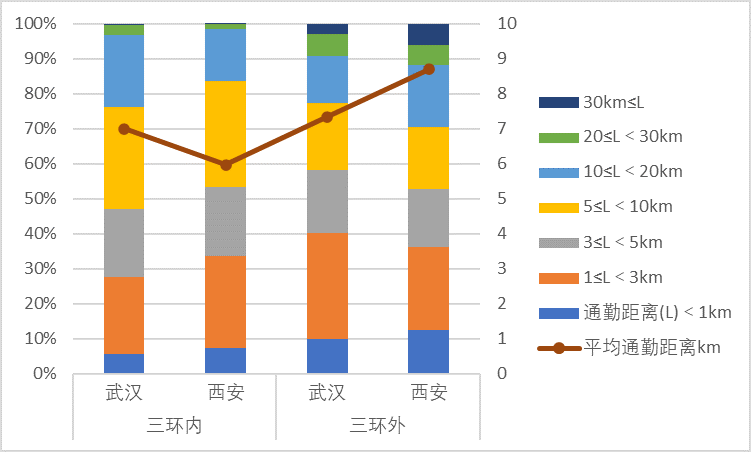

图13 2010年武汉和2012年西安三环内外通勤距离

图14 2021年武汉和西安三环内外通勤距离

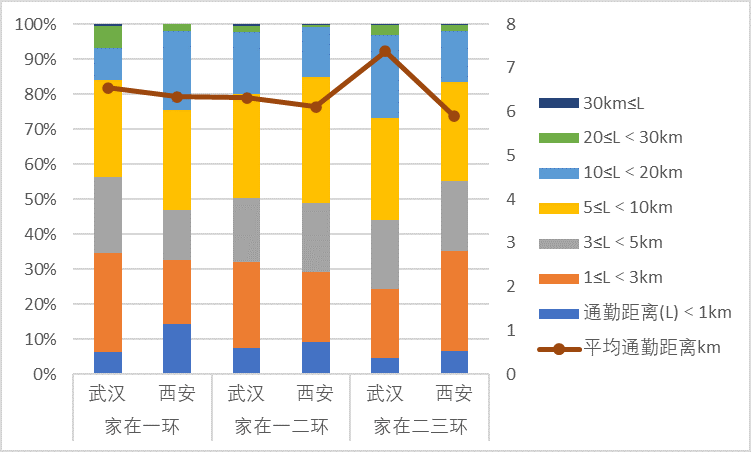

如图13、14所示,无论三环内外,平均通勤距离均呈现增加趋势,5km内通勤比例下降。无论2010/2012、2021年,三环内西安市平均通勤距离小于武汉市,而在三环外西安市平均通勤距离明显高于武汉市。三环内西安市5km内通勤比例高于武汉市,三环外5km内通勤比例低于武汉市。分析其原因:武汉市在城市面积上,无论三环内还是三环外都要远大于西安市,导致三环内的通勤距离高于西安市。而三环外由于多个新城建设,区别于西安市的向心型通勤,武汉市三环外更多呈现多中心型的新城区内通勤,取代了向心的远距离通勤。此得益于武汉市多中心发展模式。

3.3 主城与新城通勤特征对比

下面将使用2021年调查数据按照家庭所在行政区位置对比分析各新城与中心城区通勤,探究三环外发展起来的各新城的通勤又展现出怎样的特征。“新城区”通勤特征为各新城数据总和统计所得。

3.3.1通勤方式

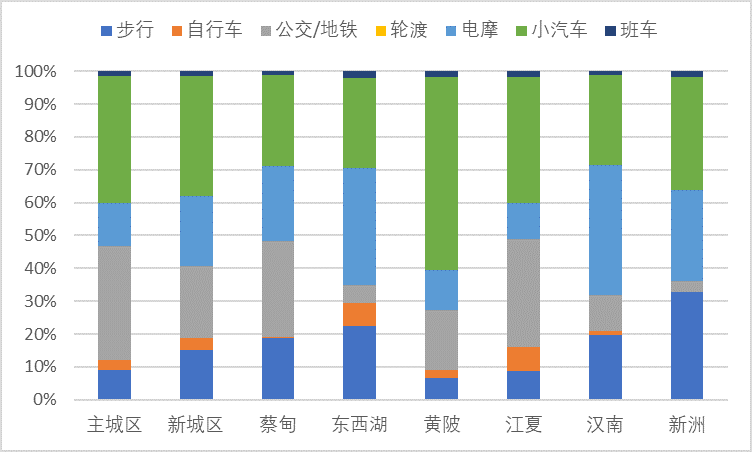

图15 2021年武汉主城与新城通勤方式

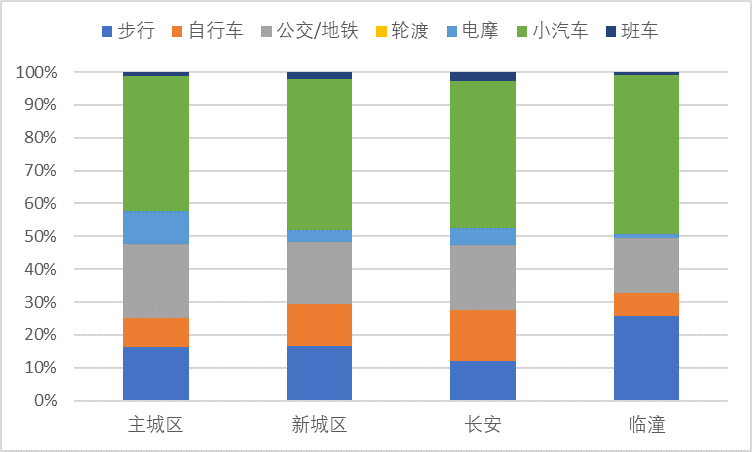

图16 2021年西安主城与新城通勤方式

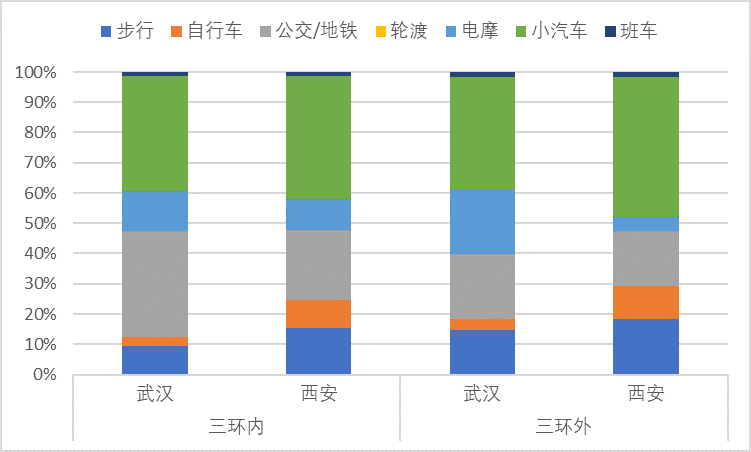

如图15、16所示,无论武汉市还是西安市,主城区相比新城区公交/地铁的通勤占比更高,新城区具有更高的步行和自行车通勤比例。武汉市新城区相比主城区具有更高的电摩通勤比例和更低的小汽车通勤比例,而西安市则与武汉市相反。各新城通勤结构特征存在较大差异,探寻各新城通勤结构差异形成原因,可为新城的城市规划、交通规划和产业布局提供启示。

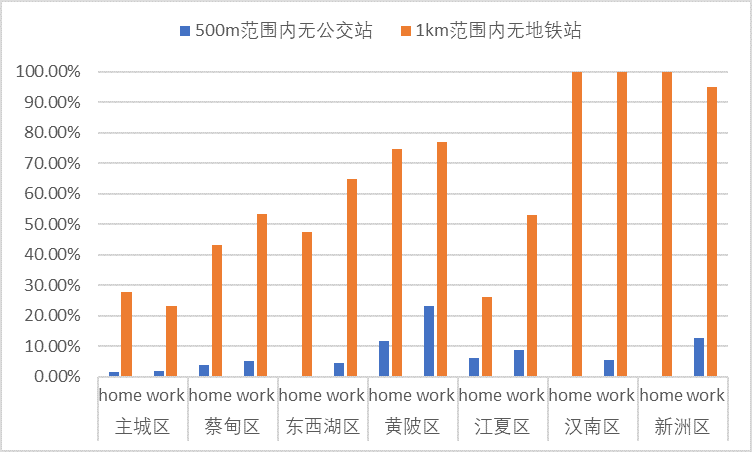

图17 2021年武汉市家或工作地范围内无公交/地铁站情况

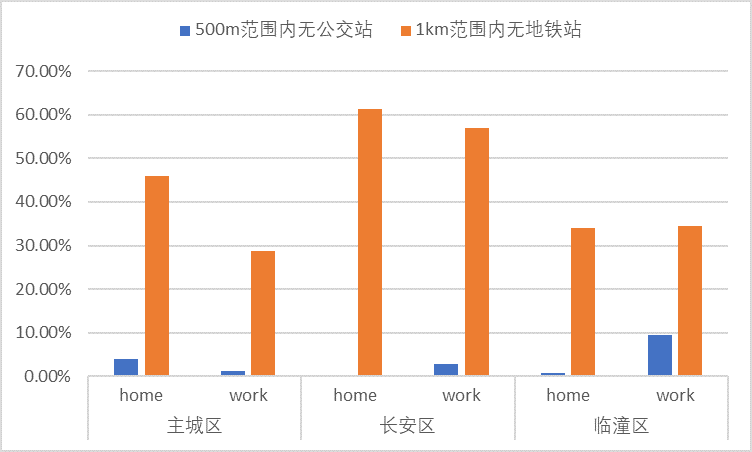

图18 2021年西安市家或工作地范围内无公交/地铁站情况

如图17、18所示,借助空间分析软件Arcgis在分别统计了家庭所在地(home)、工作所在地(work)500m范围内无公交站和1km范围内无地铁站所占比例后,发现范围内有无公共交通站点可能是通勤方式选择公共交通的重要影响因素。例如:图17中江夏区家庭所在地、工作地范围内无公交或地铁站点的比例较低,既家在江夏区的通勤者,其家庭和工作地附近有公共交通站点的比例较高,因此体现在图13中就是家在江夏区的通勤者使用公交/地铁通勤的占比较高。两图中其他城区的公交/地铁通勤比例与范围内无公共交通站点比例基本吻合,通勤者根据通勤距离远近和个人经济属性选择小汽车或电摩通勤。

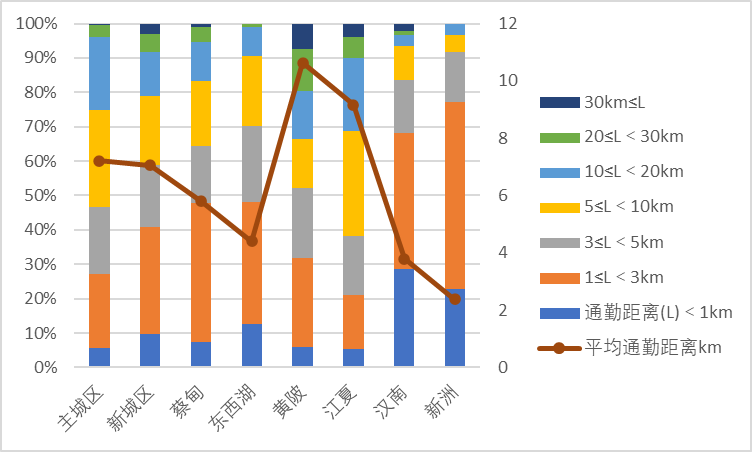

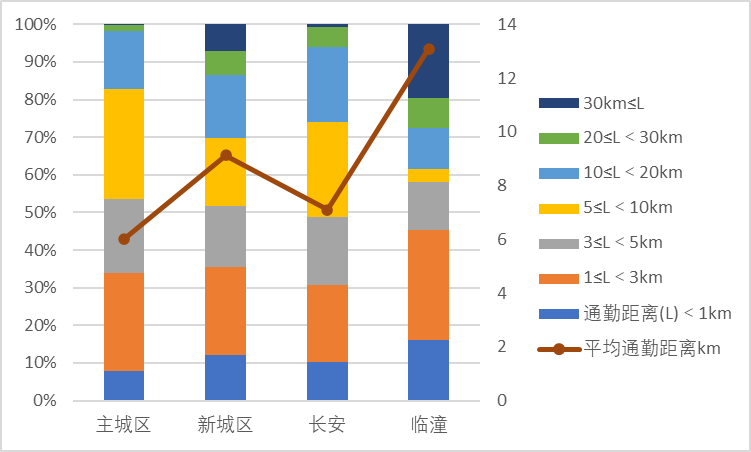

3.3.2通勤距离

图19 2021年武汉主城与新城通勤距离

图20 2021年西安主城与新城通勤距离

如图19、20所示,武汉市新城区5km内通勤比例高于主城区,西安市与之相反,且西安市主城区与新城区的平均通勤距离差异较大。武汉市各新城中除黄陂、江夏外,其他新城相比主城区具有更高的5km内通勤比例,更低的平均通勤距离。黄陂、江夏远距离通勤比例较高,平均通勤距离远高于其他城区,此特征与西安市临潼区相似。虽然西安市临潼区5km内通勤比例高于主城区,但10km以上通勤占比却远高于主城区,尤其30km以上通勤占比超过20%,因此平均通勤距离达到了13.68km。进一步借助TansCAD软件由OD矩阵表得出期望线图,如图21所示:武汉市黄陂、江夏的跨区通勤比例较高分别占比17%、30%,且区内、跨区平均通勤距离都较大,尤其黄陂跨区平均通勤距离为21.29km,区内平均通勤距离为8.37km。此发现与图19相互印证,既黄陂区在公交/地铁利用率较低的情况下,由于通勤距离较远,因此选择小汽车通勤比例较大。西安市长安区、临潼区跨区通勤占比分别为39%、24%,说明两地职住分离较为严重,新城需完善岗位类别和数量,以促进区内就业减少跨区通勤,尤其临潼中心区远离主城区,跨区平均通勤距离竟达到33.9km。

系统动力学是系统科学理论与计算机仿真紧密结合、研究系统反馈结构与行为的一门科学,通过剖析系统内部结构、各环节因果循环关系和反馈回路并进行仿真模拟的一种理论,应用于交通问题上也应具有较高的研究价值[18]。

图21 2021年武汉和西安OD期望线

04

结果与讨论

4.1 结果

1、武汉市和西安市经过历史发展,通勤结构演变存在异同。小汽车通勤比例均呈现增加趋势;武汉市小汽车通勤比例增量、增速要大于西安市;公交/地铁(绿色低碳)在西安市的通勤比例下降,而在武汉市的通勤比例增加;武汉市步行、自行车、班车通勤比例下降,西安市自行车通勤比例增加。武汉市相比西安市较多采用相对更绿色的交通工具。

2、武汉市和西安市经过历史发展,通勤距离演变存在异同。平均通勤距离均呈现增长趋势,5km内通勤比例均呈现下降趋势;二环内,西安市平均通勤距离的增速和增量要大于武汉市,5km内通勤比例的下降速度和下降量要大于武汉市;武汉市家在二到三环由于同时远离主城区和新城区中心,与西安市对比情况不同于二环内;三环内西安市平均通勤距离小于武汉市(统计范围大小差异所致),而在三环外西安市平均通勤距离明显高于武汉市(新城建设差异所致)。

3、2021年无论武汉市还是西安市,主城区相比新城区公交/地铁的通勤占比更高,新城区具有更高的步行和自行车通勤比例。武汉市新城区相比主城区具有更高的电摩通勤比例和更低的小汽车通勤比例,而西安市则与武汉市相反,家或工作地范围内有无公共交通站点和个体经济属性可能是导致差异的主要原因。武汉市新城区5km内通勤比例高于主城区,西安市与之相反,且西安市主城区与新城区的平均通勤距离差异较大(跨区通勤差异所致)。

4.2 讨论

优化行驶环境,提高服务水平,依然是促进低碳出行方式的基础且有效举措。

对比武汉市,西安市至2021年多条地铁线路投入使用的情况下,公交/地铁的通勤比例不升反降,说明从2012年到2021年公交方式通勤比例严重下降。对于西安市,公交方式通勤比例大幅下降原因可能是多方面的,行驶速度、换乘时间、站点位置在家和工作地的可达性、行驶线路规划等需要综合考虑。另外,值得讨论的是公交公司的公益属性,其收入来源和资金投入能否驱动公交行业做出改变来满足通勤者的需求也值得深思。针对步行和自行车通勤,优化使用环境更加重要。识别步行和骑行选择的环境影响因素,评价出行环境现状,并采用虚拟技术改善后再评价,以此提高步行、骑行环境友好度,促进其通勤方式的选择[11,12,13]。

整体统筹,优化产、城、人布局结构,促进职住平衡是缩短通勤距离的关键所在。

尽管在国内学者相关研究中,构建多中心城市发展模式被认为是缓解城市病,更可持续发展的有效道路,研究中发现改善交通出行的多中心结构是以就业与居住就地平衡为前提的[2,14,15,16]。这一发现提醒着各城市在实施多中心布局规划中,应避免走上国外卫星城探索过程中“卧城”的老路。建立多中心应综合规划,提供足够的就业岗位,以满足区域人口不同行业在本地就业的需求。如,西安市一环内以商业和行政以及风景旅游为主,二到三环有高新技术产业区和经济技术开发区,同时包括旅游业,依据城市空间结构调整产业布局,促进产、城、人融合布局,达到缩短通勤距离,促进职住平衡的目的。

系统动力学模型作为分析和预测复杂行为的科学工具,在后面研究中,也许可以为通勤属性信息要素建立作用关系和反馈机制,通过不断调整要素参数来模拟出行行为,进而为交通政策制定和产业布局调整提供科学依据。

05

结 论

可见武汉市作为发展初期就是两江分隔三镇鼎立的多中心城市,相比单中心城市西安市,在城市发展中更具可持续性。因此进一步证实了众多中国学者(邓毛颖;孙斌栋;万霞等)所支持的多中心城市发展模式的优越性。随着经济发展,人民收入水平的不断提高,更多小汽车进入家庭似乎成为不可阻挡的趋势。多中心空间结构的发展模式是顶层设计的宏观把控,能在一定程度上缓解城市问题,增加城市发展的可持续性,但在宏观把控下,解决城市问题依然需要各方的共同努力。通勤作为出行中的大流,减少通勤方式中小汽车的使用比例成为缓解交通拥堵问题的主要抓手。一方面是政府部门的强制性规定,如:限流、限号政策、潮汐车道等发挥着举足轻重的作用。相关政策应注重从宏观空间结构和微观街区设计等方面优化土地利用和交通关系[17]。应通过对产(产业类型、岗位数量、产业区位布局)、城(多中心城市结构)、人(通勤者个人属性和通勤意愿研究)综合分析,以促进幸福通勤,缓解交通压力为目的,优化三者关系结构来制定规划方案。另一方面则是除采用小汽车通勤以外的通勤方式如何提高服务质量,增加对通勤者的吸引力的问题也尤为重要,如:友好的步行、骑行环境设计;便利的接驳换乘;合理的公共交通线路站点规划。

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2024中国城市规划年会论文

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

城市更新大家谈 | 黄瓴:充分认识我国社区的城市性,更好地赋能超大城市更新

点击图片阅读全文

理论研究 | 刘守英:顺应城乡融合,变革土地制度

点击图片阅读全文

理论研究 | 更新空间,更新生活:外滩街道山北街区更新和治理一体化机制探索

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 城市通勤特征演变规律:多中心与强中心城市的比较研究

规划问道

规划问道