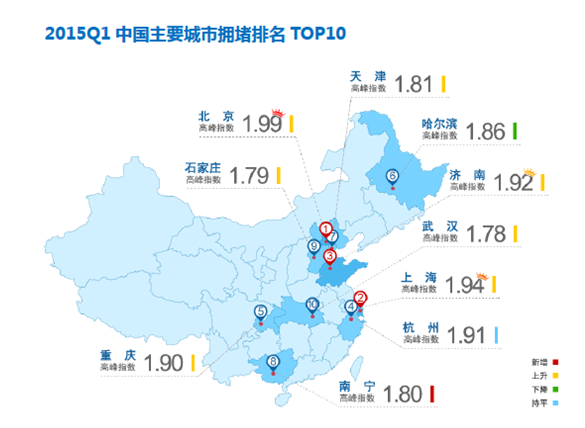

近日,高德发布了《2015年第一季度中国主要城市交通分析报告》。报告显示:一季度全国重点城市拥堵排名北京居首,其它国内十大堵城依次为上海、济南、杭州、重庆、哈尔滨、天津、南宁、石家庄、武汉。

报告称,第一季度北京高峰拥堵延时指数达1.99,平均车速仅24.02km/h。北京西城区则成为北京这一首堵城市的最堵城区,数据显示西城区早高峰拥堵是所有城区中拥堵最严重的,全天严重拥堵累计长达8小时以上。

可以想见,在城市规划滞后、路网建设跟不上需要的情况下,限购限行或将成为越来越多城市的“常态”,未来也许会有更多城市加入汽车限购的行列中。有媒体断言,今年将会有25个最拥堵城市将被限购……

不管限购限行措施如何升级,都只是一种权宜之计。从长远看,只有加强交通建设和城市规划管理才是解决交通拥堵的治本之道。

2014年12月29日17时40分左右,深圳市交通委召开临时新闻发布会,宣布正式出台小汽车限购政策。随后,深圳市政府发布官方消息表示,将从2014年12月29日18时起,在全市实行小汽车增长调控管理政策。关于这场被人们斥为简单、粗暴的突袭式限购,深圳市人民政府作了相关回复:

拥堵形势严峻。中心城区晚高峰时段的平均交通拥堵时长从2012年的38分钟上升至2014年的55分钟。

机动车增长快。机动车近五年年均增长16%,2014年增速更高达20.9%,根据每公里道路所折算出的车辆密度已是全国第一。

尾气污染和停车难。机动车尾气排放占全市本地排放源的41%,已成主要大气污染源。当前停车位总计约104万个,而机动车总量约314万,缺口达三分之二。

为应对不断加剧的拥堵,近年来深圳市政府已经先后出台了交通白皮书、治理拥堵24策、综合治理8大策略等等措施。但不断加大政府的投入却仍然跟不上需求的增长,交通拥堵和环境污染日趋严重。实际上,国内的很多城市也正面临同深圳市一样的境况。

2015年第一季度的国内十大堵城(数据源自高德)

限购,看似实在是不得已而为之。

事实上,深圳只是国内第8个实施限购的城市(上海、北京、广州、贵阳、石家庄、天津和杭州)。根据2015年荷兰TomTom公司发布的全球拥堵城市排名,在全球最拥堵的100个城市中,中国大陆就有21个城市上榜,不知道是否还会有其他城市要下猛药来治拥堵。

然而,治堵犹如治水,宜疏不宜堵。

治堵的关键是要把握拥堵的成因和源头。城市功能布局失衡,公共交通和慢行交通缺乏吸引力,对小汽车增长预测和调控的预见不足等多种因素都是造成拥堵的原因。因此,以调控小汽车增长为主要目标的限购也绝不应是治堵的最后锦囊。

限购是否有“惰政”之嫌

中国的汽车工业发展只有十年左右,相对国外发达城市来说还是小弟弟,很多人也会提出这样的疑问:难道国外的汽车不多?国外的交通不堵?国外都是怎样解决拥堵的呢?

纽约:

为改善纽约日益拥堵的交通状况,纽约市长布隆博格在2008年4月曾提出效仿英国伦敦,对工作日早6点到晚6点之间进入纽约曼哈顿86街以南的机动车收取8美元的"进城费",卡车需付21美元。纽约拥有86台闭路电视对全市5个区的主干道交通状况进行监控,为工作人员处理事故和交通拥堵提供实时信息。

但随机抽样调查表明,纽约市民对这个方案没有热情。纽约市及周边城郊61%的居民反对布隆博格的方案;曼哈顿区居民中赞成和反对的比例相当,各为48%和46%。最终这项政策搁浅。

而在美国加州圣迭戈市尝试了管制和收费并用的方法,公路旁修建快速通道供公共汽车使用,但也允许小汽车付费进入。收费根据交通状况每6分钟就改变一次,大约在50美分到8美元之间,司机们可以花钱买时间。

伦敦:

同世界其他大都会一样,伦敦市区的交通拥堵现象十分严重。早在上世纪90年代,伦敦市政府就考虑收取进城费以缓解市区的交通拥堵现象,但因阻力较大,推迟到2003年才付诸实施。

为了缓解伦敦市中心区拥堵现象,从2003年2月17日起,伦敦开始征收市中心交通拥堵费。收费标准是每辆车每天进入收费区一次性交纳5英镑的“进城费”。2005年7月又调高到8英镑。伦敦市政府规定收费时间为星期一至星期五的早晨7:00至下午6:30,在这一时间内进入该区域的司机事先要通过电话或互联网等方式向有关部门提供信用卡账号付费,并注册车牌号。收费区内设置了大约800个摄像头,专门识别车牌号。如果你没有付费,它们马上就会认出来,第二天你一定会收到一张让你追悔莫及的高额罚单。

罗马:

比较起伦敦,罗马的措施更严,收费而可以进城的只是9座以上的巴士,外地私家小车压根就是不让进罗马市中心。要是开车硬闯,市内有无数个摄像探头,想不被拍下来几乎是不可能的,回头就要交上几百欧元的高额罚款,因此硬闯的人很少,虽然罗马市区的道路狭窄而曲折,但市内交通基本上还算顺畅,不怎么堵车。

新加坡:

“交通拥堵费”早已在欧美地区流行,不过世界上最早吃螃蟹的是新加坡。1975年,新加坡就开始在市中心6平方公里的控制区域征收“交通拥堵费”,除公交车辆外,进入收费区的车辆都要缴费。当时限于技术落后,只能手工收费,就是要求进入中心区的车辆必须购买“区域通行证”,否则就视为违法。只有一种情况例外,若车上有4个人,就可以免费。因此,在上下班高峰时间,经常有成人站在路边等待免费搭车,司机也乐意搭载,因为凑足4个人就可以不用付费。

斯德哥尔摩:

2005年,瑞典首都斯德哥尔摩效仿伦敦和新加坡,在改善公共交通的同时,决定试行对进入市中心的驾驶者收取拥堵费。从上午6:30至下午6:30,驾驶者在进城或出城时须支付10至20瑞典克朗不等的拥堵费。具体金额要根据不同的时段收取,但每天最多不超过60瑞典克朗。自行车、紧急车辆、特定商用车以及国外牌照的汽车不在拥堵费征收对象中。在2006年初,斯德哥尔摩市内及周边的交通量减少了20%。

江苏省城市规划设计研究院 城市与交通研究所 孙伟 王树盛供稿

部分图文来自网络

来稿请赐:caoxc@jupchina.com

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道