原文始发于微信公众号(传统村落保护):井陉故事 ‖ 大里岩村传说(一)

大里岩村传说(一)

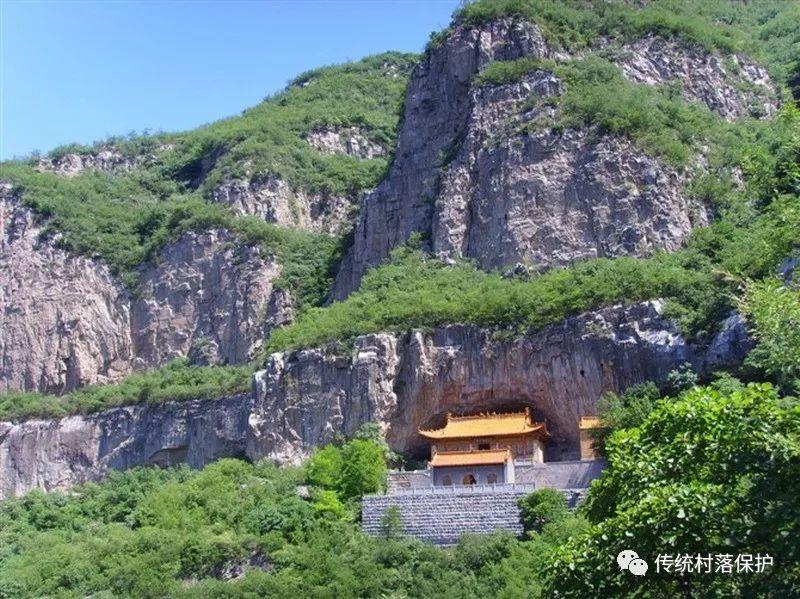

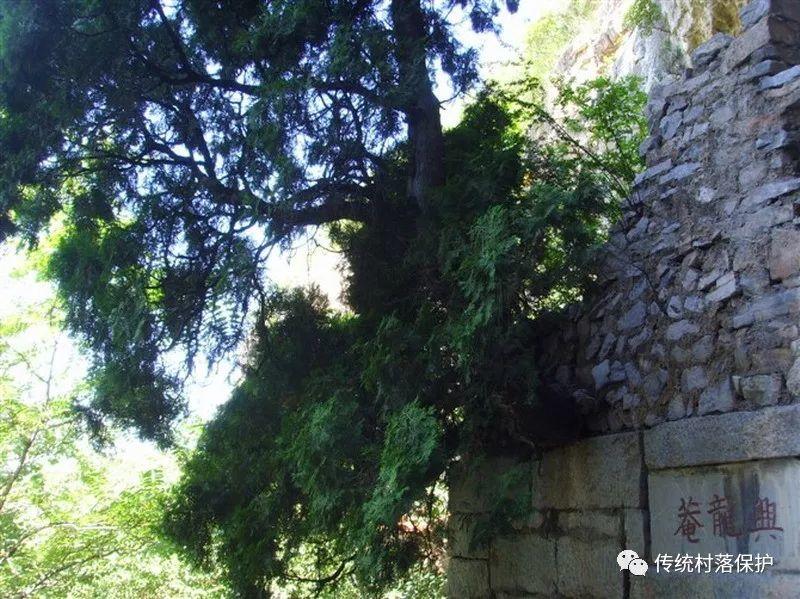

一、金龙四大王的传说

相传,从前有四个讨饭花子常在本乡周边村庄来往,宿神堂,住古庙,倒也安然自在。久而久之,四个结拜为弟兄,互相帮忙,互相照应,而且常常路见不平,出手相助。乐善好施,杀富济贫,深受广大百姓的爱戴,逢年过节,老百姓都给他们送上些好吃的,但他们从不白吃白喝,有钱出钱,无钱出力,设法答谢百姓,由于他们一生广做善事,死后在九江口为神,玉皇大帝按本人面色封为黑、白、黄、红四龙王,返回原籍。掌管一方百姓的疾苦,各占山头照看黎民,造福一方。即仙台山为老大(黑脸龙王),大台垴为老二(白脸龙王),相公崖为老三(黄脸龙王),椴树垴为老四(红脸龙王)也叫金龙四大王,东西南北高瞻远瞩,每到夏天,天旱少雨,本地百姓组织起来,头戴柳条、光足,在烈日下上山跪香求雨,祈求平安,盼来年丰收。每到伏天将龙王神像从龙王庙请回村里,拣一个僻静地方供奉一个伏天,每户轮流上供,伏末再将神像送回庙内,至今仍然如此。

二、栾家与班家不骂祖宗

古人传说,姓栾的家族先来到大里岩村居住,光景日见兴盛,奠定了良好的家底。

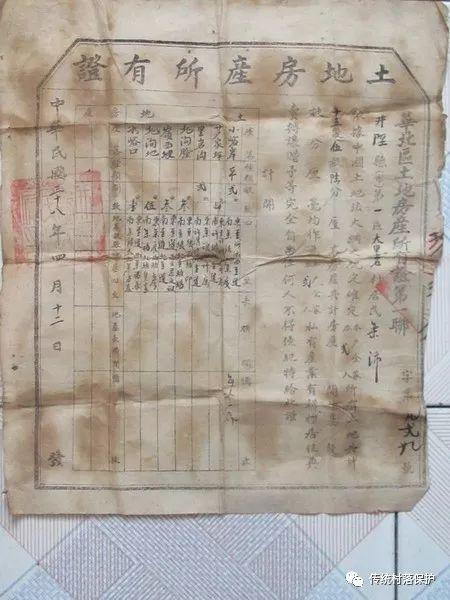

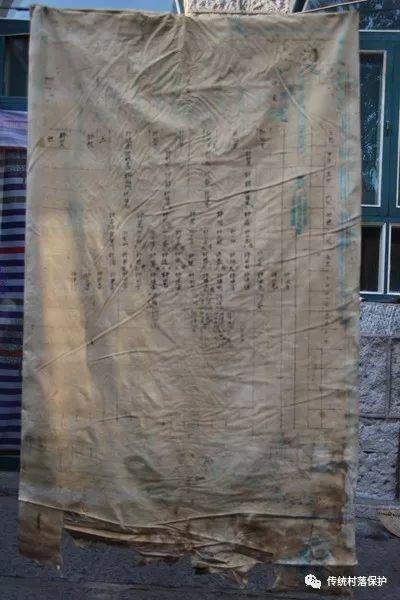

班家人搬到大里岩后,先找到临时房屋居住,因班家人心地善良,开垦荒野,与栾氏家族相处很好,双方关系协调。班家人不畏辛苦,开垦荒野,终日耕作,大有成就。栾家人对班家人产生好感,于是将自家的姑娘许配给了班家。尽管班家辛勤耕作,毕竟时间短促,家境仍显贫寒,如今既然成了儿女亲家就应给予照顾,怎能看着自家的姑娘在班家受苦。栾家为了照顾女儿,于是将马眼阳坡、北垴坡,现属第一生产队的(东沟)居民住地,陪嫁于女儿送给了班家。

班家自从得到了栾家的照顾和周济以后,家业大发,几十年的光景便翻了身,从此班家人丁兴旺,家大业大。

就这样班氏家族在大里岩扎下了根,一代两代一直向好,为班氏后人创造了良好的条件。偏偏就在这个时候,班氏的后人沾染了赌博的恶习,整天不务正业,白天黑夜泡在麻将桌上。常言道“坐吃山也空”。偌大的家产,渐渐又输回栾家人(栾氏家族)的手里。

此时,栾班两家便产生了不同的想法和看法,因为赌钱也产生了摩擦,甚至大口辱骂,可双方还是比较理智,上两代毕竟是儿女亲家,不能出言不逊,更不能辱骂祖宗。

从此后,大里岩栾班两家若发生矛盾与纠葛时,留下了从不骂祖宗的习俗。

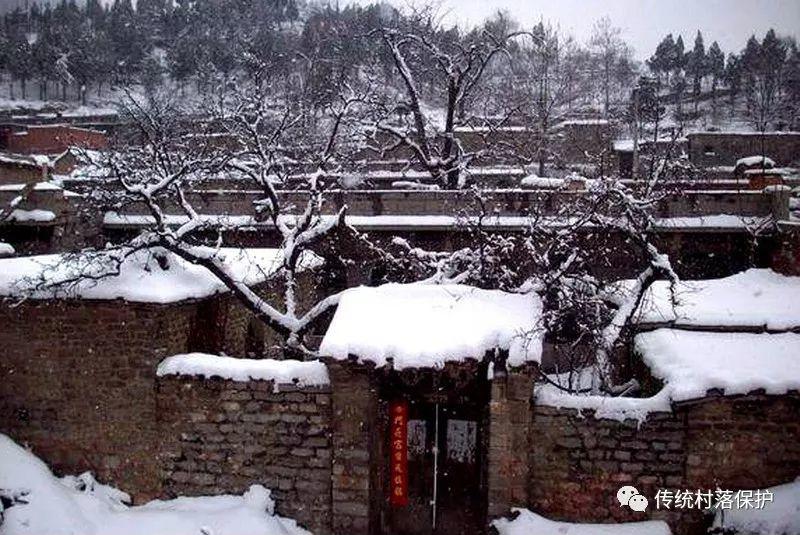

三、“大里岩”村名的由来

相传在隋唐时期,大里岩村不叫大里岩而叫李家沟。

据传李氏家人在此山沟开荒种田,多年辛勤耕作成为富甲一方的大户,置下了庞大的田园家产。由于家大业大,常年雇佣长工短工、记帐房、管家,人们也就顺势将这个山沟叫李家沟。

李氏家人虽有了固定的田园家产,吃喝穿用应有尽有,但家庭男丁缺少、文化粗浅。为改变家庭环境,李氏夫妇老来得子后,李氏不惜代价、费尽心血,想方设法培养儿子学习文化,以求得功名光宗耀祖。大考之年,正逢杨广篡位,天下大乱,李公子上京赶考,仕途不顺,困难重重。时隔几年之后,国家局势稳定,李公子在京应考时夺得头魁,荣任八府巡按之职。

光阴似箭,一转眼十几年的时光流过,李公子回乡探亲,看望父母和离别多年的妻子。可天不遂人愿,李公子千里飞奔回到李家沟,家人情景让他大吃一惊。年迈的父母相继去世,等待丈夫、盼夫归来的妻子也遭遇不幸,刚刚去世。家中仅剩下管账先生与雇佣的长工和短工仍然照常管理着,勉强支撑。

账房先生与佣人听说公子回到家中,迎上前去。账房先生将早已准备好的一切账目,井然有序清清楚楚地交代给公子,李公子被如此忠诚、厚道的佣人所感动,便果断将自己的全部田园房产分给了雇佣的工人。这样一来,成就了栾氏、班氏、许氏等各个家庭。从此他们几户便在李家沟发展兴旺起来,户数增多,人口壮大,几户商议为了报答、感谢李公子对他们的恩赐,又根据本村的地理地貌,村里有一里多长的山岩,于是将“李”字改谐音“理”字,改村名为“大理岩”,呈书转告于李公子定夺。李公子回书,既然大家信得过他,尊重他,是对他的抬举。“理”字,有“王”字才是“理”,咱不是什么王,就不必带“王”字了,免得招惹是非。于是村名改叫为“大里岩”。

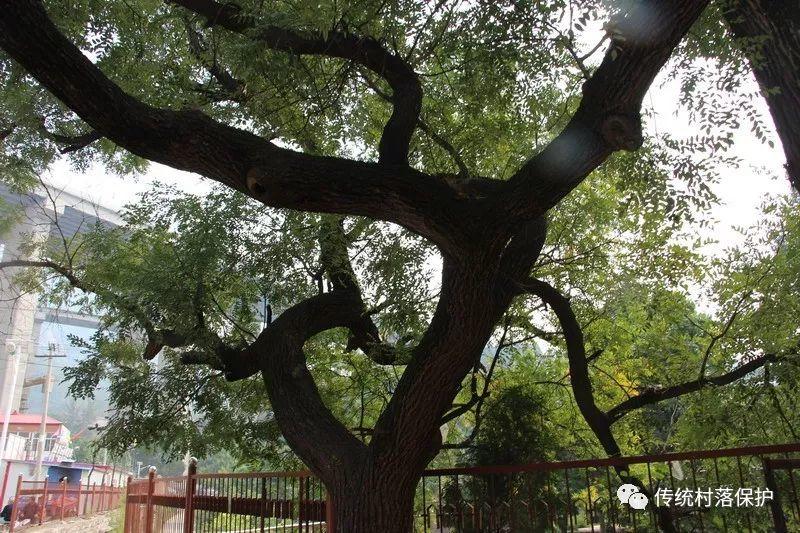

四、不老泉井的由来

传说在明末清初,大里岩村是个十年九旱的穷山庄,村民吃水困难,吃水成了全村人的头等大事。

由于大里岩周边山势峻峭、土质优良,漫山遍岭遍布枣树、杏树,村里一位姓栾的老汉,利用自家生产的山货出外换钱养家度日。每年秋收后他都想方设法用山货换钱,赶上毛驴驮着红枣和黑枣到近百里外的山西边界去卖、去换。一天,栾老汉又赶着毛驴驮着两筐山货来到了集市。刚刚卸下山货,大里岩山货特有的色泽吸引着众人的目光,顷刻之间前来购买者络绎不绝,两筐的山货被抢购一空。栾老汉高高兴兴地收拾东西往回赶路,刚要出城,看见一圈人围在一起。他牵着牲口近前观看,原来是一位年轻人得了“马疫病”,患者遭到围观和殴打,栾老汉问询得知众人皆怕此病传染自己才驱赶此人。心存善念的栾老汉拨开众人,来到年轻人跟前,弯下腰双手将他扶起。“年轻人,起来,骑上我的牲口,跟上我走。”年轻人听见喊声,在众人的殴打之下,微微睁开双眼,“老者,您……”,栾老汉又说“年轻人,来,我扶你上去。”就这样,栾老汉将年轻人用牲口一直驮到大里岩村。栾老汉见年轻人病得厉害,连夜将年轻人送到相公崖神泉痷治疗。神泉庵道长法号静圆大师,精通天文地理,文武双全,医术精湛。这位年轻人在大师的精心治疗下,祛除了病患,身体很快康复,在治疗期间,栾老汉经常到痷中探望,送吃送喝,年轻人很是感动。

一天,年轻人提出要回归,栾老汉闻听此言,即刻答应将年轻人送回去,年轻人非常感激,一路上问老汉需要什么,老汉想了想又看了看年轻人,不大相信,“你个年轻人,能帮我什么?”,“老者,您是想做官还是想要别的什么,我都能帮您老完成。”由于栾老汉不大相信年轻人的话,因此说道“我什么官也不想当”,“那您想要别的什么?”栾老汉见年轻人几次催问,又想到人不可貌相,海水不可斗量,他既然反复试问,自己不妨借机将藏在心底多年的愿望说出来,看看他究竟有多大的能耐,又能如何处理。于是,栾老汉开口说道:“年轻人,这样吧,你既然催问,那你就帮我们村打一口井吧,我们村祖祖辈辈吃水困难,这是最大的大事啊。”年轻人一听“那好啊,我怎么帮到你?”,“我们多年盼着能打一眼泉水井,可由于村里人太穷,始终无钱动工,等我卖货攒下钱才能动工打造”。“不用这样,我每隔三天给你送一把铜钱如何?你们用多少,我给你们送多少。”栾老汉闻听此言心里欢喜“那好,就这么办”。栾老汉将年轻人送到城里以后,回到村里就选好井址召集村人动工开挖。每隔三天的早晨,栾老汉打开大门,总见门口放着一担铜板。由于此井选址在石板上,凿挖硬度大,进度慢,为了使村里人早日能用上此泉水,栾老汉又召集人昼夜分班不停地干,并吩咐劳工每天的劳动量得凿一帽壳的石渣,领取一帽壳的铜钱。就这样,在年轻人的帮助下,日积月累,两年零三个月的时间,下凿了约十三米,终于凿到了泉眼上。由于此泉眼的水量很大,常年涌流,大里岩人称此井为“不老泉井”。

后来听说,当年患病遭到殴打、驱赶的年轻人,正是康熙皇帝,他当时独自民间访察,不幸身患“马疫病”,被栾老汉所救送静圆大师医治,于是责成官府暗中帮助大里岩村打了一口泉水井。

五、孝道传家的故事

从前,大里岩村有家姓栾的,给儿子娶了个班家姑娘做媳妇,班家姑娘自从进了栾家的门,孝敬公婆,尊重丈夫,勤俭持家,任劳任怨。时隔几年生下一双儿女,给栾家增添了精神活力,爷爷奶奶对膝下子孙的关怀无微不至,共享天伦之乐。

常言道“好花不常开,好景不常在”,爷爷年老多病,驾鹤西去。丈夫是家里的顶梁柱,栾班氏觉得重活累活仅凭他一人太难了,于是想方设法承担了所有家务,照看孩子,对年迈的婆婆更加关切和照顾,每天晚上睡觉之前,栾班氏都为婆婆熬上热水,为婆婆洗脚、擦背,晚上跟着年迈的婆婆睡在一起,不分白天黑夜的照顾着。年久日长,栾班氏的一举一动启示和感染着孩子们。有一天,年仅六岁的儿子看到母亲又在为奶奶洗脚按摩时,就扑在栾班氏面前,“娘,我来帮你给奶奶洗脚、搓背,等我们长大了,您老了,我们也给您洗脚搓背”,栾班氏听到孩子这么说,非常欣慰地流下了激动地眼泪。

由于栾班氏的言传身教,孝道一代一代传了下来。据说栾班氏高寿96岁无疾而终,村人皆说栾班氏这是托了孝老敬老的福气。

规划问道

规划问道