权宜与拼贴– 呈坎村文郁堂项目解读

饶译文

契机:历史环境中私人产权的建筑遗产再生案例

呈坎村地处黄山山脉南麓,位于歙县县城(明清曾为徽州府治)的西北 20 km 处。自唐末罗秋隐、罗文昌迁居于此以来,已有 1000 多年历史。呈坎村有超过 140 栋古民居,村落的整体风貌保存完好。1996 年,呈坎村的罗东舒祠被列为第四批全国重点文物保护单位;2001 年,呈坎村古建筑群被列为第五批全国重点文物保护单位。呈坎村也是第一批被列为中国传统村落名录的古村落。

文郁堂项目位于呈坎村古建筑群内,是国内首家私人收藏酒店,由民宿和咖啡厅两部分组成,两部分分别位于村落主街钟英街的两侧。民宿改造自两栋古宅,其南北两侧分别为附属的展廊和园林。咖啡厅则是在当代民宅部分坍塌的外墙内新建而成的。

作为民宿主体的两栋坐西朝东、前后贴建的明代古宅,建成至今已有 500 余年历史,均为全国重点文物保护单位呈坎村古建筑群的组成部分。十几年前,这两栋古宅被痴迷徽州古建筑的郁建明购得,当时两宅几经易主,已略显颓败,郁建明购入后一直寻觅合适的契机对其进行修缮。

曾长期在安徽省文化系统工作的郁建明从年轻时起就对徽州古物有着浓厚的兴趣,后来在经营商业演出活动的过程中也始终与文化系统保持密切交流,熟悉文化系统的法律法规和操作流程,具备很强的沟通协调能力,这些经验和能力对文郁堂项目的顺利实施起到了重要作用。该项目之所以被称作郁建明的私人收藏酒店,不仅由于多年前他获得了两栋明代古宅的所有权,且项目完成后在其中陈列涵盖明清家具、文人书画、徽州文献在内的私人藏品;还由于他的收藏资源遍布整个项目的各个角落——古宅修复和园林营建中运用了大量他多年搜集而来的古建筑遗构。业主丰富的收藏资源使得古宅部分的改造与常规意义上的古建筑修缮不尽相同,诸多不经意的角落里隐含着业主的个人意趣。

项目的主创建筑师王灏从德国留学归来后,于 2011 年创办了佚人营造建筑事务所。他将关注点聚焦于城市郊区和农村,从独立式小住宅设计开始,逐渐探索出将原型开发和表意结合的建筑道路。或许因为王灏“住宅即艺术品”的观念与郁建明“生活艺术化”的追求不谋而合,2017 年,郁建明将文郁堂项目委托给王灏设计,自此,长达数年的修缮和营造工程开始了。

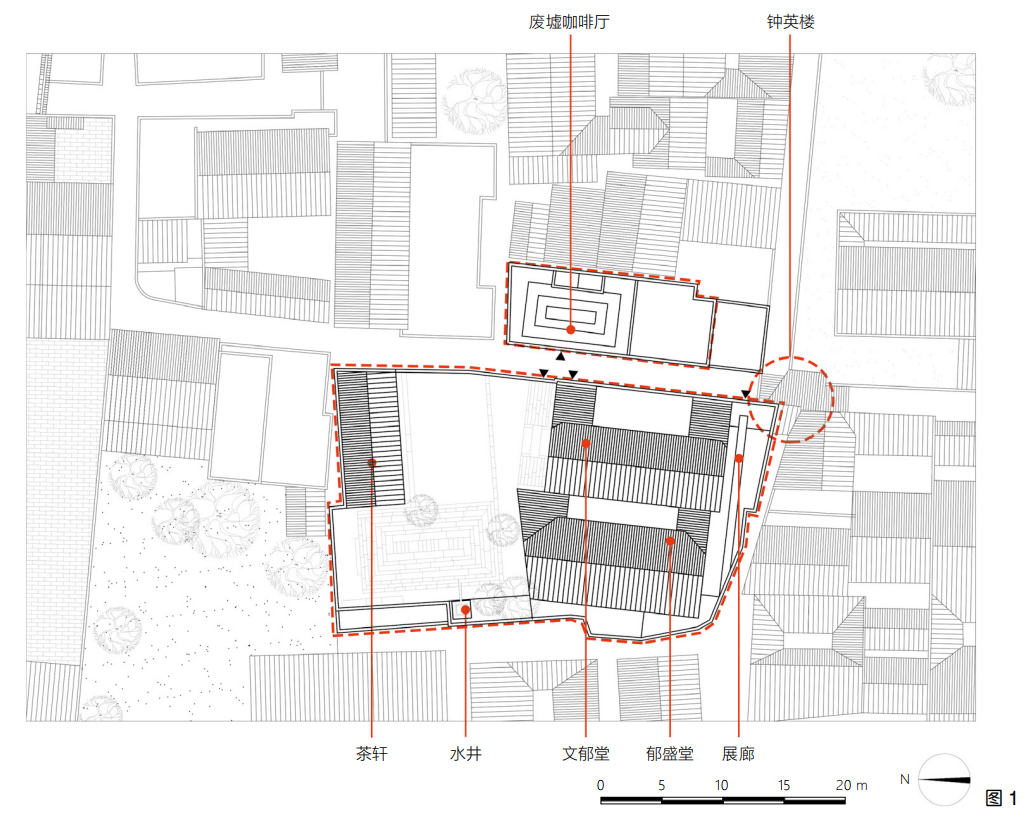

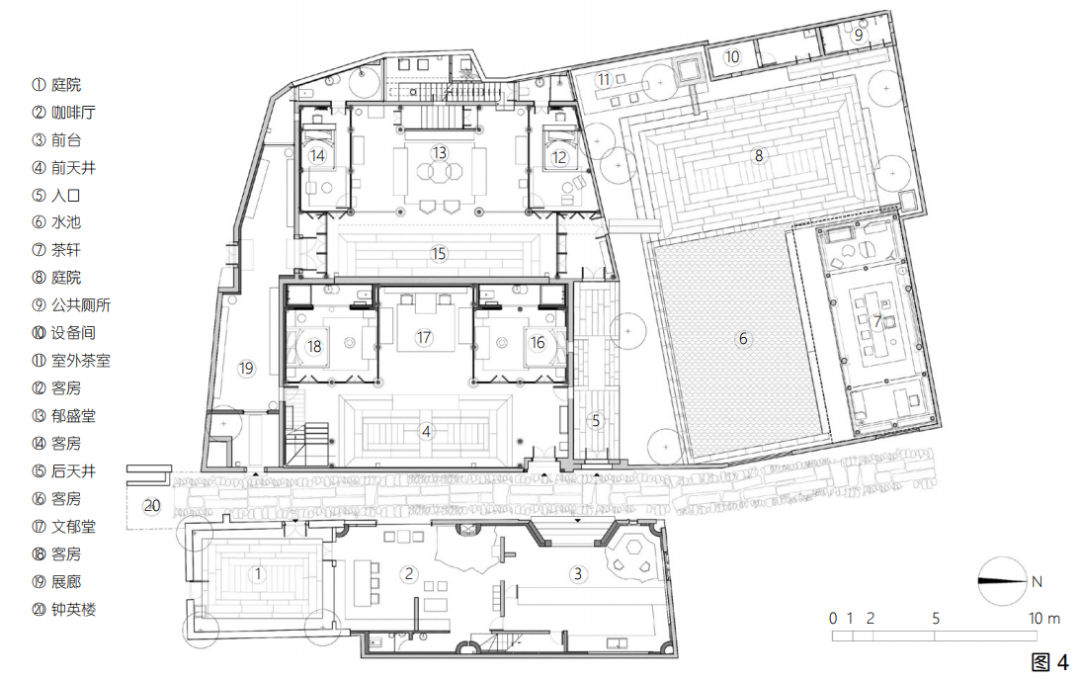

两栋古宅是文郁堂项目的起点和前提,它们经过谨慎的修复,在维持原貌的基础上被改造为符合现代功能需求的民宿。古宅北侧被改建为具有徽州风格的方池园林。南侧原是坍塌的旧厨房,被改造成具有独立入口的展廊。与民宿相对的是钟英街东侧的废墟咖啡厅,其建在 20 世纪末落成但现已部分坍塌的民宅基址处,保留了原建筑的外墙。(图 1)

图1 文郁堂项目总平面图

在历史建筑密集的传统村落中,对全国重点文物保护单位呈坎村古建筑群中的两栋古宅进行意向丰富的更新,必然面临不小的挑战。正如建筑师王灏在回顾文郁堂项目时的感慨:“在农村做这件事很不容易。”业主的资源和背景固然为这一项目的启动创造了难得的契机,但项目的完成更依赖于建筑师面对项目所处的复杂语境时所采取的权宜策略:既要满足业主的需求和审美趣味,也须符合遗产保护相关法律法规并获得专家和政府官员认可,同时融洽地处理景区和周边居民的价值诉求,并兼顾项目落成后的经营效果,在上述基础上,还要在一定程度上表达建筑师个人设计理念。项目设计无法回避这些问题,因此最终呈现出的设计结果,是通过权衡和取舍,在注重可操作性的基础上,在理想目标与现实处境之间的一种巧妙平衡。

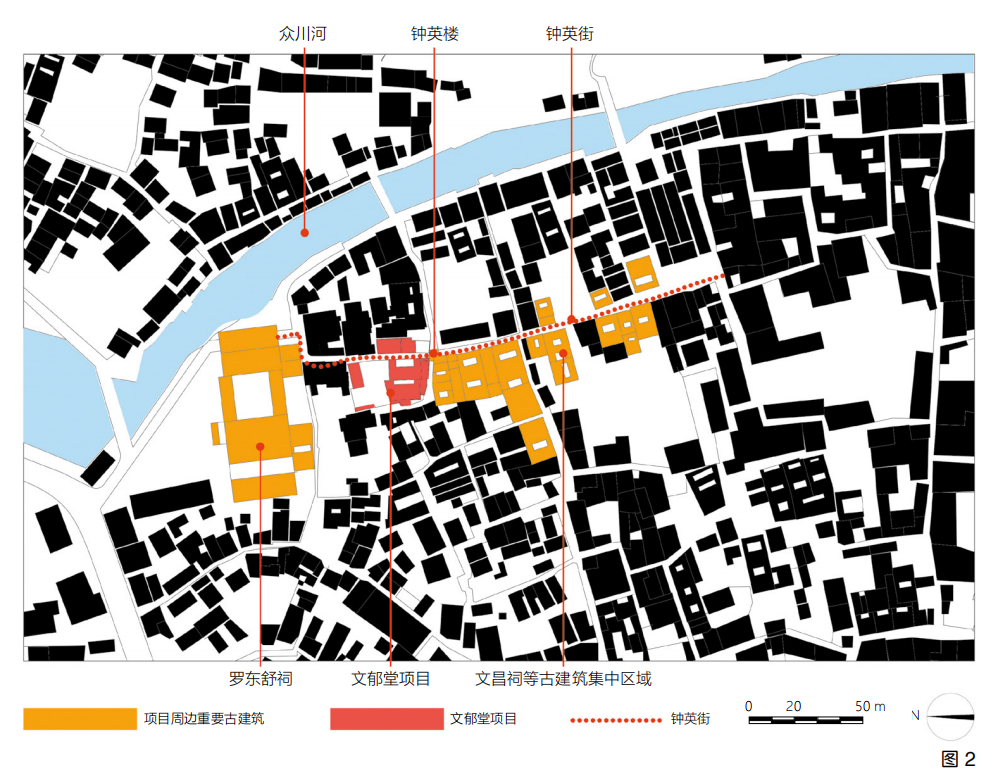

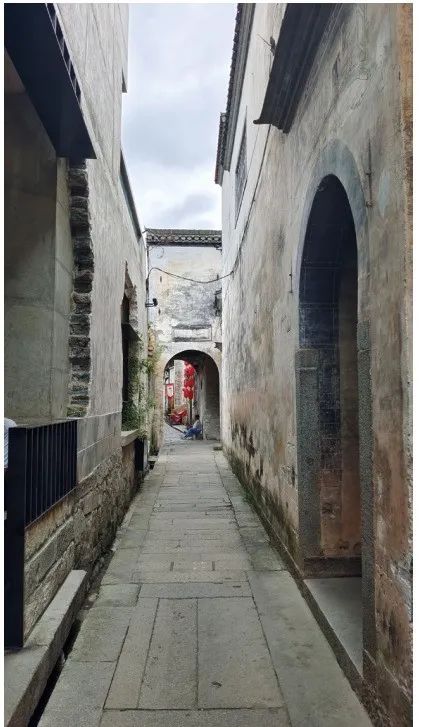

权宜:对多元导向的回应

文郁堂项目横跨呈坎村主街钟英街,与全村最宏伟的全国重点文物保护单位罗东舒祠相距不足百米。钟英街是呈坎村中一条规模较大的主街巷,也是罗东舒祠、文昌祠、士元祠和承善祠等所在的古建筑集中区域的空间枢纽,具有极好的整合度和公共性(图 2)。钟英街中部矗立着作为更楼的钟英楼,其四面设有拱门,是极具标识性的空间节点(图 3)。

图2 文郁堂项目区位图

图3 从文郁堂门口望钟英楼

文郁堂项目既属于私人领域,又是第五批全国重点文物保护单位呈坎村古建筑群的组成部分,还是村落生活的一块活态拼图。作为私产,此项目承载着实现业主“艺术生活化、生活艺术化”的期许。作为建筑遗产,它必须妥善保护文物建筑,并对历史环境给予恰当的回应。因此,对遗产完整性的充分尊重是修缮两栋古宅的前提和基础。而对于古宅两侧需要改造的部分,建筑师则要思考以哪种方式建构自我、与古宅对话,使其成为整个项目与传统村落衔接的“触点”。街东侧的废墟咖啡厅原本是 20 世纪末建造的民宅,在接手时几乎已是废墟,而黄山市现行古村落保护办法规定,在古村落核心区除建设必要的基础设施和公共服务设施外,不得进行其他新建、扩建活动。因此,这部分面临着一旦拆除就无法重建的困境。

面对多重身份引起的差异化价值导向,建筑师采取了权宜策略,对项目的各部分以不同手法处理,再用拼贴的方式整合,在保证各部分可读性的同时融入呈坎古村的肌理。这种方法使项目各部分之间呈现出差异化。建筑理论家大卫 · 莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)认为,空间的差异化是现代建筑的一个关键特征,空间应该被理解为代表变化的领域,领域的同一性以及领域内的变化是空间领域重要的特征。他引用阿道夫 · 路斯(Adolf Loos)的设计来说明,空间是以运动和过渡的方式组合成的连续、丰富且互相区分的环境集合体。空间的各部分有着自己的特色、氛围或决定性的品质,这些差异构成了空间的深度。权宜是在外部条件制约下,建筑师面向可实施性,对原本的理想建筑方案作出的调整与妥协。因适应项目不同部分的设计导向而产生的空间差异性,丰富了项目的体验和内涵,即莱瑟巴罗所说的“深度”。权宜的结果并非指向缺憾,建筑理念与现实考量之间的磨合以及各种非专业因素的干预,有时能够创造出更丰富、更具真实感的场所“质感”。在文郁堂项目中,由于各部分对不同层面的导向进行了回应,整体上呈现出明显的拼贴色彩。尽管项目的整体性可能不太突出,但建筑师通过个人标志性设计符号——檐沟,使项目获得了一种隐约的整体性。

两栋明代古宅是项目中民宿部分的主体。靠东一栋为明三间样式,靠西一栋为五开间落地大厅样式。古宅的改造建立在遗产修复的基础上,建筑明间延续了公共空间的属性,成为民宿的客厅和书房,次间被布置为客房。建筑师以或嵌或拼的方式将新增的功能空间与两栋古宅结合,同时尽量避免对古宅主体结构和外观的干预。古宅南北两侧的附属空间被重新设计。由于两栋古宅均临街而建,仅通过内部空间的改造难以满足现代民宿的入口功能需求。因此,建筑师将古宅北侧的当代民宅拆除,改建为具有徽州风格的方池园林,作为民宿的入口空间。园林通过一个由旧料拼成的门洞面向钟英街,成为这一片古建筑集中区域的“透气口”。园林以徽州常见的规整几何形态水池为中心,池北临水而立的茶轩为五开间传统式样木㐀构建筑,由业主收藏多年的古建筑旧料拼装而成。古宅南侧的展廊顺应不规则的基地形状,通过屋顶透光的水沟引导东西向的空间轴线,体现出强烈的现代主义空间特征。水沟的尽头是一个小天井,它衔接这项目面向钟英街的传统立面。

钟英街东侧的废墟咖啡厅是对村落公共空间的补充。为应对拆除和重建面临的阻力,建筑师保留了原有民宅的外墙,在“废墟”之上,以“改造”之名塑造了新的空间。通过对天井以及围绕天井的檐下构件的转译,建筑师试图在当代建筑的语境中重现自己所捕捉到的传统民居意象(图 4)。

图4 文郁堂项目一层平面图

权宜策略在项目各部分的运用,催生了差异化的应对手法,呈现出历史环境再生在新与旧两种语汇体系之间不同程度的偏向,并由此形成了两种拼贴语言:建筑师在街西侧民宿部分的设计中,倾向于风格完形的思路,改造建立在充分尊重古宅原貌的基础上,选用贴近当地传统的材料和工艺,着意避免替补的构件和功能空间对整体建筑的干扰;而在新建部分的设计中,则毫无拘束地使用现代材料,通过对传统空间意向的转译来回应改造部分与周边环境在历史文脉上的联系。

这两种拼贴语言的出现既是应对项目推进中各方阻力的权宜策略,也与业主的个人偏好密切相关,它们贯穿老建筑修复与新空间构建的过程,成为解决设计难题的主线。

两种语言:作为一种权宜策略的拼贴意匠

“拼贴”(collage)是现代主义常见的表达手法,这一词语被认为起源于现代主义运动,由乔治 · 布拉克(Georges Braque)根据法语动词“coller”创造,意为“粘”或者“贴”。立体主义者巴勃罗 · 毕加索(PabloPicasso)和布拉克将其运用于他们的现代艺术作品后,拼贴手法在现代艺术界的多个流派中广为流传,并影响到研究城市与建筑理论的重要学者柯林 · 罗(Colin Rowe)。

柯林 · 罗于 20 世纪 70 年代末出版的《拼贴城市》(Collage City)一书,将现代主义艺术运动中的“拼贴”理论引入城市设计领域。柯林 · 罗将拼贴视作一种新旧并置的思路,强调其复杂性和矛盾性,以城市的多元复杂性对抗现代建筑的“整体设计”理念以及将现代主义乌托邦作为唯一价值的倾向,提出兼顾历史文脉和城市当代困境的主张,该主张带有后现代主义的色彩。柯林 · 罗的讨论主要集中于城市层面,但实际上在更微观的领域,这种主张多元共生的思维及其操作策略在更早的时候已被采用,并在具体运用过程中,衍生出了强调新旧协调而非凸显其矛盾性的两种拼贴手法——嵌入和拼契。

嵌入是一种在拼贴过程中以还原、补全遗产本体为主导的手法,主张运用相同或相似的材料和工艺,隐藏修复之外的表达意图。与之相对的是拼契手法,它以主动的方式介入旧格局,表达新与旧的承接关系。嵌入有时不需要介质,因新旧本属同质。而拼契则必须寻找与旧物“对话”的触点,如同两块木构件须依赖榫和卯精确的插接组合为一体,否则拼贴仅停留于表面,随时可能剥落。

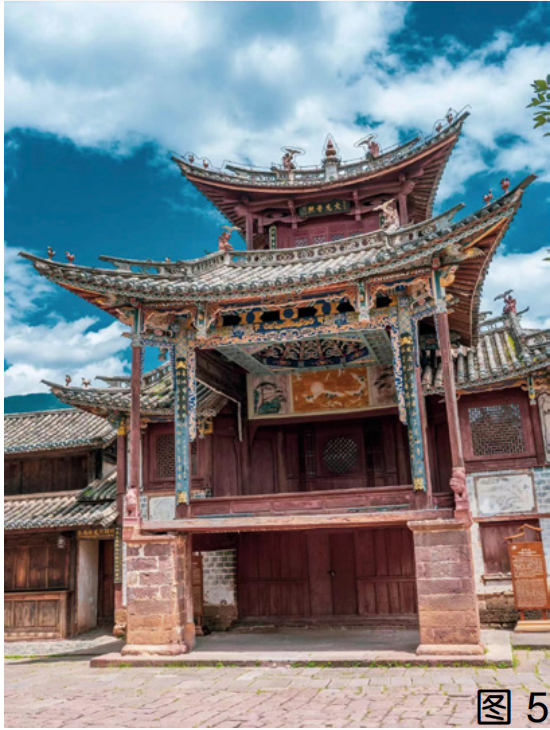

可以用两个案例说明嵌入和拼契这两种拼贴手法的区别。在云南沙溪寺登街古戏台(图 5)的修复实践中,建筑师设计了一个与传统风格接近的藻井替代 20 世纪末使用现代材料简单搭建且风格突兀的原藻井;同时,为了增强可识别性,避免被误会为古戏台原物,以源于风格派的分解设计手法在藻井四周额枋间留出间距 。从风格完形的角度来看,藻井虽为新建部分,但作用在于最大限度地还原古迹的完整性,这便是嵌入的思路。而卡洛 · 斯卡帕(CarloScarpa)主持的维罗纳古堡博物馆改造项目(图 6)立足于古堡不同时代历史信息的累积,将新材料、新构造与旧的部分并置,并不回避二者的差异,试图以克制而具有适应性的现代主义思路整合传统秩序,是拼契手法的典型案例。

图5 沙溪寺登街古戏台

图6 维罗纳古堡博物馆室内场景

嵌入与拼契并非界限分明的两种手法,而是拼贴思维的两个方面。从项目全过程来看,拼贴并非单纯的设计手法,其权衡新与旧的关系,以实现新旧在空间与社会双重意义上的共生,故而具有权宜策略的特征。文郁堂项目展现了两种拼贴语言在同一项目中的表达。

补、构:旧料介入的两张面孔

“文郁堂”除了是项目的名称外,还是业主郁建明赋予两宅中东侧一宅的堂号。该堂号源自业主郁建明偶然购得的一块清代古匾额,此匾由雍正二年(1724 年)陕西合永县知事为某位宅主题写,后几经辗转而进入徽州(图 7)。而西侧一宅“郁盛堂”的匾额亦为业主旧藏。两块来自不同地方的古匾如同两块历史的补丁,因共有的“郁”字与古宅现今的业主郁建明产生联系,带着各自不同的风格和历史信息,并叠加了业主赋予它们的意义,嵌入两栋徽州古宅之中,颇有一番历史的蒙太奇之感。这种嵌入旧物的手法,在两栋古宅的修复中并不少见。

图7 文郁堂明间室内场景

文郁堂格局较为规整,一明两暗。围合明间的屏门、照壁皆由旧料组合而成,这些旧料有着不同的材质和处理工艺,其共同特征是在长年累月的侵蚀下,表面变得斑驳,漆色也已变淡,因此这些来自各处的古建旧料拼凑在一起时并不显得突兀。文郁堂二层明间金柱位置原有的太师壁已损坏,替换的太师壁同样是旧料,此料做法是采用木板拼缝并批熟漆石膏灰胎,表层用青色漆彩绘如意云纹。这种施工工艺与呈坎村的元代遗构长春大社明间柱子的处理方法相同。明清时期,徽州居住建筑大多不髹漆或仅髹桐油熟漆。这种富含历史信息的遗构犹如一种具有“古意”趣味的装饰,嵌入公共性较强的明间区域,增强了空间的可读性。在两栋古宅的修复中,旧料主要用于替补缺损的构件,非专业人士其实很难识别出替补的痕迹。而在古宅之外的园林和茶轩中,则更多地运用了拼契重构的拼贴思维。

古宅北侧区域原有 20 世纪末建造的非传统式样民宅,被拆除后重新设计为园林和茶轩,兼作民宿的入口空间。园林的主体是一汪方池。规整几何形态的水池有着独特的规矩气度和挺括感,成为徽州园池中一个极具辨识度的特征元素。构造方池及其周围铺地所使用的材料,皆为业主早年从各处搜集来的古石条,它们尺寸和材质不尽相同,且有着斑驳的岁月痕迹,这使新构筑的庭院与两栋古宅有相近的气息,成为古宅与茶轩之间过渡与转换的纽带(图 8)。

图8 文郁堂项目入口处方池园林

茶轩是一个面朝古宅的悬山顶木构小品,面阔五间,其形式源于主创建筑师在徽州腹地游览时在呈坎村附近的灵山村中发现的一栋小巧而精致的明代学堂建筑。因为此建筑的形体与庭院所需的小体量建筑恰好契合,所以建筑师选择其作为茶轩蓝本。经过精细测绘,建筑师选择使用业主多年前收购的古建筑木构件,在方池以北复刻了这座学堂建筑。在毗邻古宅的小庭院中构建一座小茶轩,借鉴当地既有的同时期历史建筑是一条较稳妥的捷径,业主的大量古建遗构资源也为这条捷径提供了实现的可能。但这会给建筑带来历史信息含混的问题,对此,建筑师的解决方法是在茶轩主体架构外设置新式的格子门,以增强茶轩的时代可识别性。细审庭院设计,虽然每一部分都有传统元素,整体也有浓郁的传统气息,但要素的搭接方式却多含源自风格派的分解设计语法。这可以解读为标识建筑真实建造年代的“时代印记”。

嵌、合:功能增补的两条路径

如果说对材料和缺损构件的替换是古建筑修复的必要步骤,那么对功能空间的增补则更能体现出一种自觉的拼贴意识。

被改造为现代民宿的过程中,原建筑面临的最大功能性问题在于楼梯间狭小、陡峻,以及卫生间的缺失。徽州民居连通上下层的楼梯均为木质直跑楼梯,通常设置在太师壁后或一侧厢房内,受楼梯间的水平距离限制,坡度往往极大,不符合当下的民宿疏散要求。徽州民居不具备独立的盥洗和沐浴空间,也是改造设计必须解决的问题。建筑师基于两栋古宅的现实条件做了谨慎处理:在文郁堂中多表现为嵌入,而在郁盛堂中则表现为拼契。

文郁堂的楼梯原位于太师壁后,但此位置并无充足空间容纳坡度小的楼梯。因此建筑师将楼梯改到南侧厢房内,设计成木质开放式折跑楼梯,既解决了上下层的连通问题,也可作为对徽州民居传统的一种回应。建筑师将文郁堂需添加的卫生间嵌入其次间的后部,并通过设置纵向长窗来消解狭小空间的逼仄感。

而对郁盛堂的解决策略就直白得多。郁盛堂的后部与围墙之间是一片不规则的狭小区域,建筑师在这一区域新增了楼梯与卫生间,通过外挂拼契于建筑主体后,贴着建筑后部的半室外混凝土楼梯,摆脱了建筑内部历史氛围的束缚,面向村落的一面完全开敞。房间内的卫生间设计策略与楼梯相同,咬合在建筑的后部。这种拼契手法使新增空间以相对独立的姿态介入旧环境,成为旧空间的“补充模块”(图 9)。

图9 文郁堂项目民宿部分二层平面图

两栋古宅南侧的展廊空间则更直白地诠释了作为权宜策略的拼贴思维。这片不规则区域原本是已经颓圮的厨房空间,南部紧临钟英楼。业主希望将此处改造成对钟英街有独立入口的展廊,同时还须保留其与两栋主体古宅的交通联系。作为一个具备现代功能且完全新建的空间,展廊以当代建筑的姿态拼贴于两栋古宅南侧。然而依照保护条例,项目的改造必须保证钟英街界面的连续性,展廊的临街面须与文郁堂面向钟英街的传统立面保持一致。两方面的要求通过展廊的入口天井得以兼顾。临街立面做法是选用老门洞构件嵌入连续的白墙中,展廊则顺应不规则的基地形状展开,建筑师在临街立面与展廊之间通过一个小天井承接对称、规则的传统立面,以天井中的线性路径和庭院植物转接颇具当代气息的室内空间。展廊顶部天沟沿着进深方向由内向外延伸,使水流汇集到天井上方的檐沟中,再流过宽大的芭蕉叶,倾泻到狭长的石板上。天井中纵跃式的条石和展廊顶部透光的玻璃天沟引导着纵向的空间流线,强化了展廊空间东西向的主轴线。拼契是展廊空间的主题,强势的装饰性构件、古宅裸露的砖砌表皮以及毫不遮掩的不规则空间形态,消隐了入口的嵌入式语言(图 10)。

图10 展廊入口空间

布置在天井入口上方的硕大混凝土檐沟是展廊空间中十分引人注目的构件。这些具有传统意味但明显属于现代演绎的标志性构件以不同的材质和尺寸反复出现在展廊内、郁盛堂外接楼梯以及园林水源井出水口等处。它们已不再是传统意义上的装饰,而是相当于莱瑟巴罗所称的“获得建筑秩序的手段”。这种构件的反复出现赋予了文郁堂项目隐约的整体性,展现了现代主义手法衔接传统元素的有效性。

拟、译:场所再现的两种语言

文郁堂项目两部分以钟英街为界,街以西的民宿部分在空间塑造和界面营造方面,均基于对遗产实体的充分尊重和对历史环境的模拟。面向钟英街的立面门洞和漏窗均由老构件建造,延续了明代宅院的材质和尺度。建筑师力求将这一部分嵌入历史斑驳的传统村落,以回应景区和古村落历史环境的需求。

废墟咖啡厅则以另一种方式传达着建筑师和业主对该项目的期待。这部分的设计在一定程度上出于对项目运营的考量。正如业主郁建明所说的,他希望这部分能摆脱传统徽州“灰灰的感觉”,成为古村与当代社会乃至当代年轻人沟通的窗口,并作为平衡古村整体气质的一次尝试,因此其场景营造颇具戏剧性。这栋两层建筑被完全包裹在原有民宅的外表皮之内——被“改造”而非“新建”的方式,使项目的这部分得以顺利推进,原本场地限制导致的困难,最终却给设计带来了意想不到的收获(图 11)。咖啡厅设计以徽州民居天井“四水归堂”的制式为“主线”。吧台上方通透的采光窗形成第一重天井。二层空间圆润、粗大而直白的混凝土结构,更加具象地呼应了对面两栋古宅所展现的明代徽州建筑肥梁敦柱的结构美学特征。屋顶中央设置了透明的采光窗,使得二层空间具有更强的向心性,这是对徽州传统生活场景的一种想象式追溯。由于建筑是贴着原有墙体内部建造的,柱子突出于建筑室内,于是建筑师将水电等管线全部贴着内柱布置,并用浑圆的混凝土柱筒包裹管线,支离的内墙隔断是原有民宅的遗构,与咖啡厅的“废墟”之名相呼应(图 12)。

图11 废墟咖啡厅一层室内

图12 废墟咖啡厅二层室内

建筑师在咖啡厅设计中并不寻求对传统建筑的模仿,而是期望通过对空间原型和结构特征的转译,实现咖啡厅与古宅和而不同,共同构成一个新旧互补的整体。这既是对村落公共空间的补充,又延续了村落的空间肌理。正如咖啡厅与原民宅外墙的关系一样——通过妥帖的拼贴与协作,守住共同的界面。

结语

正如柯林 · 罗在《拼贴城市》中借助以赛亚 · 伯林(Isaiah Berlin)的观点提出的那样,“狐狸式”建筑的设计在于协调混杂冲突的同时,不丧失对建筑的尊贵理想。完全失语地仿古,或傲慢地整新,都无法解决建筑内外两个系统的矛盾;新旧割裂、生硬拼贴的“躺平”心态也会破坏两者的完整表达。面对复杂的项目环境,较好的选择是在多种设计导向之间权衡、斡旋,在材料选择、空间调整、特征建构等方面琢磨能平衡各方诉求的触点,达成新与旧的对话、公与私的共识。从项目推进的角度来看,权宜策略是面对复杂且现实的项目中各方诉求的必然选择,拼贴则是主导设计的具体手法。在拼贴的语境中,使价值取向更接近古的原物,并隐藏突出的自主表达,就是嵌入的思路。反之,强调当代主体特征,即为拼契的取向。这两者并非界限分明的两种设计语言,而是拼贴思维的不同倾向。从这一角度来看,建筑师就是掌握多元意匠的“拼贴师”,无论倾向嵌入还是拼契,都是为了协调公与私、古与今的持续融合与互动,并营造再生的拼贴意境。

通过对文郁堂项目的解读,可以发现业主的资源调动能力为项目提供了难得的契机,权宜策略是项目的核心策略,嵌入和拼契则作为两种拼贴语言贯穿于设计之中:建筑师对于具有历史价值的遗产本体,更倾向于嵌入的思路,较少运用具有强烈主导色彩的现代主义手法;对于新建部分,则倾向于使用拼契的语言,通过材料呼应、体量协调、空间原型转译等探寻新旧对话的可能性,以消解新旧并置带来的突兀感与分离感。文郁堂项目虽是一次初步的尝试,仍存在许多可再推敲之处,但不失为建成环境再生中遗产本体改造活化方面的一个突出案例。

作者简介:

完整阅读见《建筑遗产》2024年第2期(总第34期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):权宜与拼贴– 呈坎村文郁堂项目解读

规划问道

规划问道