【第1090期】

孙君说,做了近二十年的乡村建设,我发现原来乡村建设很简单,把活儿交给农民,我们略做指导就可以了。这样传统有了,现代文化与规范要求也有了。要留住乡愁,抚慰乡愁,今天我们面临着乡村该如何去做?

(1)建房。近几十年农村的房子越建越不像乡村,越建农民生活与生产越不方便。为什么?因为是不了解乡村的设计师为农民设计出的图纸。我们需要请农民建造师、设计师一起参与,让农民参与设计自己的村庄。他们只要一出手,就带出浓浓的乡愁。

(2)种地。农民种了几千年的农田,现在不会种了,也不愿意种了。这个问题已经不是农民问题,而是城乡二元体制政策向城市倾斜、受利益导向等原因造成的。需要通过乡村建设,在引入现代管理方式、市场模式的同时,促进乡村农业产业复原,扭转这种局面,改变这种现象。

(3)规划。乡村规划,只要把权力交还给村干部,还给民间艺人,中国乡村马上就像乡村,有灵魂、有文化了。最简单的事情,我们做得极为复杂。还权于村支两委。乡建不是建设为主,也不是扶贫为主,而是系统性自治修复。要远离城市文明,拉大与城市的距离,让村干部能说话算话,让村干部责权利对等,能做到还权于村支两委,美丽乡村建设项目才能真正地激活。

(4)还村庄长治久安。村干部三年一选,取代了乡村存在多年的自然与推让制(推荐和让贤)的熟人社会、道德层面的自发的多村民主,从另一个角度造成了村庄领头人更替带来的不稳定。为了乡村建设和发展,需要用有效的方式来平衡两种模式对于村干部队伍、对乡村稳定的影响。

(5)新农民的培训。社会在快速发展,乡村正成为城市人心中的田园之梦。对乡村建设来说,只有农家小院能安居乐业,才是真正地帮助农民,也是中国农业的正道、大道、农之道;农民庭院经营起来,才是农民的希望之道。这也是新农民培训的重点所在。

(6)让农村慢下来。慢是农业的价值,居住散落是农村的特点,温情是农民的特性、是农耕文明的中轴。这些特点只要把握了,所有的“三农”问题就显得简单了。只要农业像农业、农村像农村、农民像农民,很多复杂问题就简单了。

(7)土壤。土地是立国之本,土地是生命之源,保护土壤是几千年农业丰收的重要工作,也是新乡村建设中生态环境保护的重点。

(8)农道。几千年,农民已经掌握了农业生产的特性,当下乡村建设的生产方式中,第一任务是修复今天污染严重的土地,第二任务是养猪,第三任务是垃圾处理(资源分类),第四任务是深淘滩、低作堰,第五任务是修复生态。这也是中国农耕文明的价值、农民的智慧所在。

(9)工匠精神。雕刻、剪纸、绘画、木匠、泥作、铁(铜)匠铺等乡村民间工艺作为中国乡村社会一种特有的传统文化的表现形式,在中国乡村社会延续了数千年的历史。它既丰富了中国人的生活,也反映出了中国人审美艺术价值,也是最能体现出乡愁特有文化的东西。

(10)学校。学校在中国历来被认为是传道(做人的学间)、授业(生存的技能)、解惑(人生的方向)的地方,所以中国有一句古话叫“耕以致富,读以致仕”。耕读文化是中国传统文化的核心价值之一,重视学校教育历来是中国人的传统,与家教、私塾、学堂、乡村学校,是乡村社会的一道亮丽风景。

精彩内容

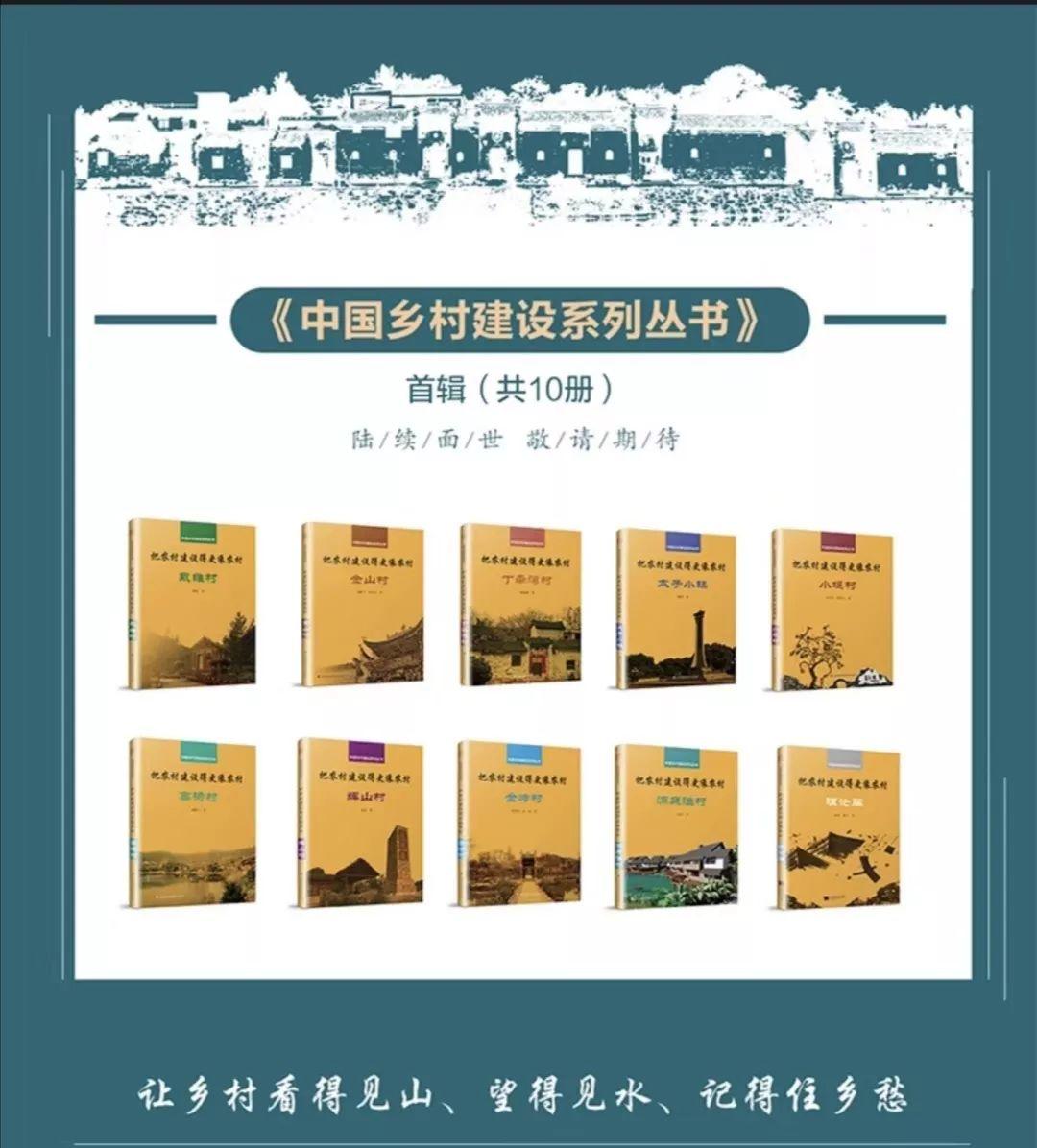

北京绿十字

把农村建设得更像农村

原文始发于微信公众号(北京绿十字):留住乡村,抚慰乡愁

规划问道

规划问道