提要

外围跨行政边界地区是特大城市功能性地域空间协调的重点地带。在中国城市与区域发展的传统制度环境下,跨界地区边界两侧行政主体各谋发展、各自规划,开展规划统筹协调的机制长期缺位,造成有效规划的缺失与既有规划的失效。过往学术讨论对此类地区的规划前景普遍持保留或谨慎态度,但近年来的空间治理自主实践已具备为建立更有效的规划机制提供研究借鉴的价值。以上海特大城市外围沪-苏跨界地区为研究对象。通过梳理安亭-花桥-白鹤这一核心案例地区中各主体开展跨界空间协调的阶段过程及关键项目,研究发现,多层级合作、任务导向的柔性空间治理模式已成为现有体制下跨界地区处理包括空间事务在内的公共事务的有效、可行途径。我国新一轮大城市地区空间规划制订和实施可适度引入柔性治理机制,支撑开发边界划定与用地整理、设施共建共享等跨界地区关键规划议题的解决。

关键词

特大城市地区;跨界地区;区域协调发展;空间治理;长三角

(全文刊登于《城市规划学刊》2019年第6期)

特大城市地区的区域高质量发展是当前中国城镇化的一个重要阶段目标,也已成为国家空间战略与政策的供给焦点。近十余年来,在地方行政区经济、诸侯规划等体制环境的长期影响之下,中国特大城市地区中的跨行政边界区域受困于建设用地贴边围堵、“灯下黑”发展断崖等发展欠协调问题,影响区域土地使用整体效率与总体空间秩序,然而,过去曾经普遍实行的设置区域协调机构、开展统筹规划等措施被证明难以有效解决上述问题(刘君德,2000;吴良镛,2003;陈晨,赵民,2010;王凯,2016;孙东琪,等,2017)。当前,规划与自然资源部门主导的北京、上海等特大城市新版空间战略及总体规划都明确提出了构建跨界城市组团、跨界城镇圈的空间设想(王亮,等,2016;上海市人民政府,2018),上海试点编制大都市圈空间规划,尝试主动引导跨界地区优化空间布局。发改部门也提出大城市编制都市圈规划的国家级政策。但是就如过往文献所讨论,由于有效的大城市外围跨界地区空间规划编制与实施机制尚不具备,规划是否合理、规划能否得到全面落实等问题尚无肯定的答案(李国平,宋昌耀,2017;郐艳丽;2019)。

尽管我国城市与区域发展的体制环境尚未出现根本变化,但是建立特大城市跨界地区空间规划新机制的基本思路,正在近年来自下而上的空间治理实践中萌发,这些实践的成效及其模式可作为对推动未来特大城市外围地区协调发展的切实指导。本文将通过分析上海特大城市外围沪苏跨界地区的空间发展与跨界空间协调过程,并拣选有效的案例项目和行动,从中归纳一类适宜的特大城市外围跨界地区空间规划本土经验。

1 规划弱统筹下的特大城市外围跨界地区空间发展

作为我国的两个代表性特大城市,有关北京、上海与周边区域关系的各类过程和事件,为研究中国特大城市区域空间发展问题提供了完整的素材库。对于不同层级、不同阶段的区域问题,国家、省市与地方基层以不同的方式和姿态参与事务协调。特大城市外围跨界地区的空间发展统筹也因此在理论与实际的互动中呈现层次性、阶段性特征。

1.1 前30 年:实行大城市偏向的行政区划及空间管理权限调整

新中国成立初期,我国实行“城市政府管城市”的城市管理体制,市区即是城市政府的全部管辖区。计划经济下的全国性商品市场缺位,使得大城市的水源、蔬菜副食品供应等需要由周边地区协调解决。对于北京、上海而言,这种协调涉及到跨省层级。1958 年前后,国家出于保障特大城市各类支撑资源的需要,将河北、江苏两省的多个县划给北京、上海,奠定今日京、沪直辖市行政版图。由于涉及较高的制度成本,跨省级行政区划调整的做法并未得到反复应用。此后至今,两市的市域边界再未经历显著变化,但对于上海洋山深水港、北京新机场等重大基础设施建设和管理中的空间问题,仍然采取由国家出面调整部分地区管理权限的方式解决。

1.2 后30 年:边界两侧城市主体的空间利用诉求差异不断扩大

社会主义市场经济体制下,大中小城市全面参与经济发展竞争。大城市虽享有更高的行政级别,但在发展规模上受到来自国家城市政策的总体管控与限制;小城市的实力和话语权虽较低,但是决策行动相对灵活,自上而下的限制因素较少。在经济社会与空间发展层面,大城市往往更注重构建以自身为顶端的产业和价值分工体系,注重以自身为核心的城市——区域空间秩序,强调周边地区应做好农业、生态环境等方面的保障;小城市则往往更加注重实际的经济发展利益。这些原因都使得跨界空间管理工作受到大、小城市间的利益冲突问题的影响。

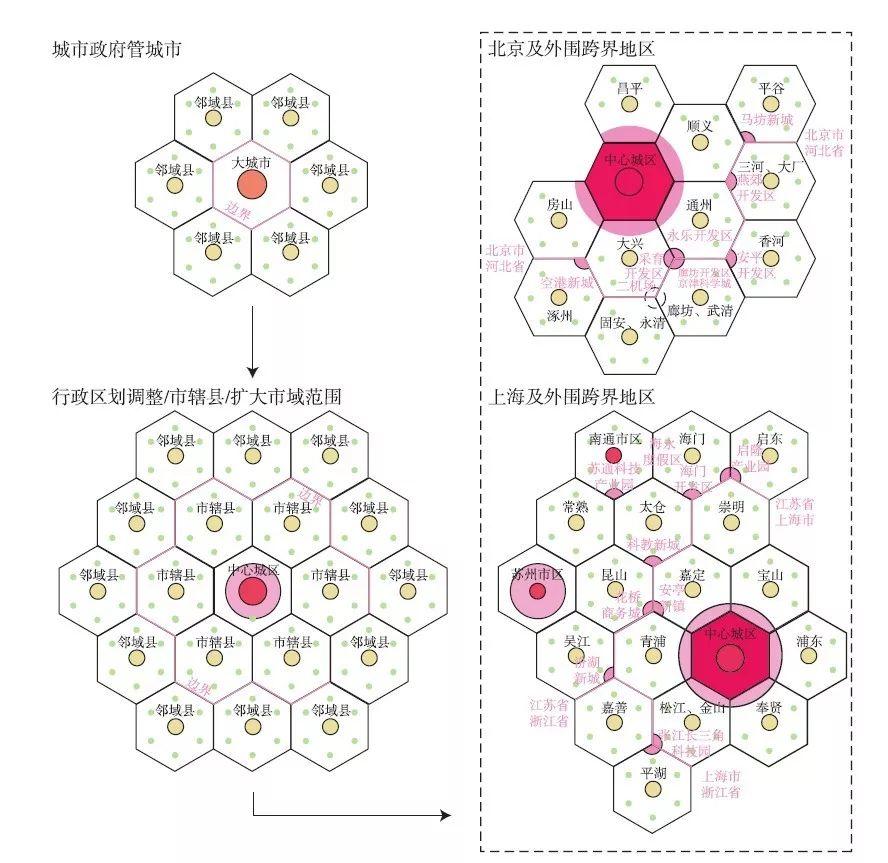

约2000年以后,以上诉求差异在空间上的表征愈加显著。北京、上海位于中心城区以外、市域以内的外围地区成为特大城市布局动迁社区、大型居住社区和产业项目的首选。同时,特大城市郊区县及乡镇政府也在该圈层大量供给规划建设用地,集体土地也作为一种非正式的空间资源参与城市经济,产生巨大的租金收益。而在边界外侧,邻域市、县、乡镇充分借助特大城市外溢效应,利用相对低廉的要素成本建设通勤社区,承接产业转移。这些城镇、园区有意无意占据边界夹缝地带,成为地方政府攫取最大开发利益、优化自身空间资产的绝佳区位。例如在北京、上海市域外围,行政边界的凹凸退进塑造了廊坊燕郊开发区、昆山花桥商务城、太仓科教新城、吴江汾湖新城等一系列镶嵌在边界上的新城镇(图1)。

图1 基于六边形区县单元模型的中国特大城市行政区边界及空间发展演进

1.3 传统规划体系难以管控特大城市外围跨界地区空间发展

但是就大城市外围跨界地区的规划统筹而言,1990年初步建立、2008年走向成熟的城乡规划体系所起到的作用却十分有限。区域层面,城镇体系规划只涉及城镇居民点的规模、性质,不直接涉及土地利用类型;同时,规划只针对省级行政区内部,无法参与直辖市外围省——市跨界地区的空间统筹。城市层面,无论是城市总体规划还是土地利用总体规划,基于地方政府事权的传统法定规划均由各行政主体各自执行,难以就边界外侧空间发展进行协商或干预;而因下级行政主体享有一定的土地发展权,高层级城市总体规划的空间指标也就难以有效传导至下层级,无法约束规划建设行为。同时期,跨界地区空间统筹一方面求诸非法定规划,但是规划效力十分有限。另一方面,尽管国家部委通过编制区域发展规划等方式尝试统筹区域发展,或地方层面通过建立市长联席会议等区域协调机制处理区域问题,但是物质空间利用和规划始终未能进入这些政策的核心议题中。仍以在北京、上海市域边界两侧涌现的开发据点为例,尽管燕郊等新城镇的土地开发速度与规模已经超出了专业从业者对于特大城市地区有序空间的一般心理预期,但是传统大城市规划对这一问题束手无策。

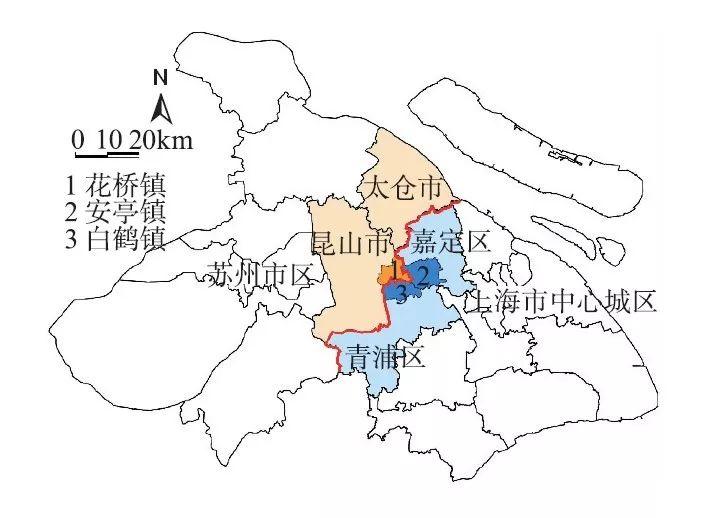

2 上海外围沪苏跨界地区空间发展

与规划协调的基本问题与进程沪苏跨界地区的空间范围主要包括上海市域嘉定、青浦两区以及苏州市下辖昆山、太仓两个县级市。该地区位于沪苏走廊,自1990 年代后发展动力强劲,但是空间增长景观为行政边界所扭曲。如何修复这种关系时而成为该地区规划研究的关键问题之一(图2)。

图2 沪-苏跨界地区

2.1 地区空间发展长期欠协调

上海和江苏两地的发展曾长期受困于“相互设卡”、“恶性竞争”、“重复建设”等问题。费孝通先生曾评价道,在改革开放初期普遍盛行的“地方本位思想”下,上海和江苏“谁都不让谁,谁也不服谁……那种‘齐步走’、‘一刀切’的平均主义只能彼此牵制、互相羁绊。结果……共同治理太湖的事没办好,‘蚕茧大战’、‘兔毛大战’、‘珍珠大战’绵延不绝”(费孝通,2016)。但是上海郊区县在与苏南县域经济的竞争中却不占优势,人均GDP 长期落后。2003 年,上海为降低制造业成本,推行“173 计划”,大幅增加嘉定、青浦、松江等长三角腹地方向区县的工业用地供给,政策所涉范围达173km²。紧随其后,昆山于次年针锋相对地推出“沿沪产业带”规划,规划面积197km²。在江苏省的大力支持下,昆山又于2005年启动花桥国际商务城建设。经笔者不完全统计,多轮低成本商务计划与土地供应计划为上海—苏州跨界地区提供了超过500km²的规划用地增量。

与空间过度供给相映衬的是邻避设施布局问题。这一地区的多个生产与生活废弃物处理设施被布局在紧邻边界的位置。其中,2004 年建成的上海固体废弃物处置中心至今已完成三期扩建,同年启动的青浦垃圾综合处置场和2015年启动的外冈垃圾焚烧厂、嘉定垃圾填埋场扩建项目也都距离沪苏边界均不足1km。工业用地竞争与邻避设施的贴边选址也给边界另一侧的居民生活带来干扰,并加剧了双方在行政层面的战略不信任(图3)。

图3 2000 以来上海—苏州跨界地区产业空间发展与邻避设施布局形势

2.2 空间规划统筹总体处于失效状态

为协调区域发展,国家和地方曾采取设立上海经济区规划办公室、组织编制《长三角地区区域规划》、《长三角城市群发展规划》等区域协调发展规划等方式,试图破解诸侯式发展困境,相关机制在1997年后上升为常态化的长三角城市经济协调会。然而,“区域规划”、“发展规划”中抽象的空间轴带结构蓝图与实际的用地协调目标之间缺乏传导与衔接,跨行政区经济协调机制上的探索也并未迁移到空间规划领域中,长三角的跨行政区空间规划在资源利用、空间统筹等方面一直存在难题(吴唯佳,2009)。2010 年,上海就曾围绕淀山湖水源地区空间发展问题,联合江苏方面共同编制环淀山湖规划(俞斯佳,等,2011),但正如这一时期的其他同类型规划一样,未能获得实际收效。

在实践遇阻之时,学术界没有停止对沪苏跨界地区的研究。2012 年前后,“近沪地区”、“临沪地区”的空间概念得到研究共识,并被视为是协调沪苏城市功能、生态空间、基础设施与公共服务建设的核心空间尺度(上海市规划和国土资源管理局,上海市城市规划与设计研究院,2012)。“上海2035”城市总体规划的多个总图方案,都探讨了对临沪地区进行空间统筹的可能性。但是沪苏边界两侧空间规划协调统筹仍缺乏双边沟通的有效渠道。迄今为止,江苏方面仍单方面持续呼吁上海响应江苏方面的诉求,对涉及跨界地区的空间与设施规划予以积极协调(陈小卉,钟睿,2017)。

2.3 跨界空间治理机制在正式规划议程外搭建

尽管空间协调面临阻力,但因跨界地区在交通、环保、公服等领域的现实利益诉求不断扩大,沪、苏两地的跨界协调工作也因此没有局限于建设用地、市政设施等“硬话题”。生态环境、公共服务等具有外部效应且不具有刚性色彩的公共资源类事务成为跨界合作的新领域。

以江苏一侧的昆山、太仓为例,2010 年以后,两市曾多次就具体事项选择与上海市本级或区级政府开展合作。两市与嘉定、宝山等上海市辖区的合作以环保、交通等议题居多。例如,2012年,太仓市与嘉定区环保部门成立联动工作领导小组,实现两地环保联动防控及信息、资源共享;2014 年,昆山市与嘉定区也就两地道路对接问题开展交流协商。而在高等教育、高品质医疗服务、文化、科创等领域,昆山、太仓侧重对接上海市本级。通过这些行动尝试,边界两侧公共部门间初步搭建起开放、非正式的多层级治理网络。

3 安亭—白鹤—花桥的跨界空间治理实践案例

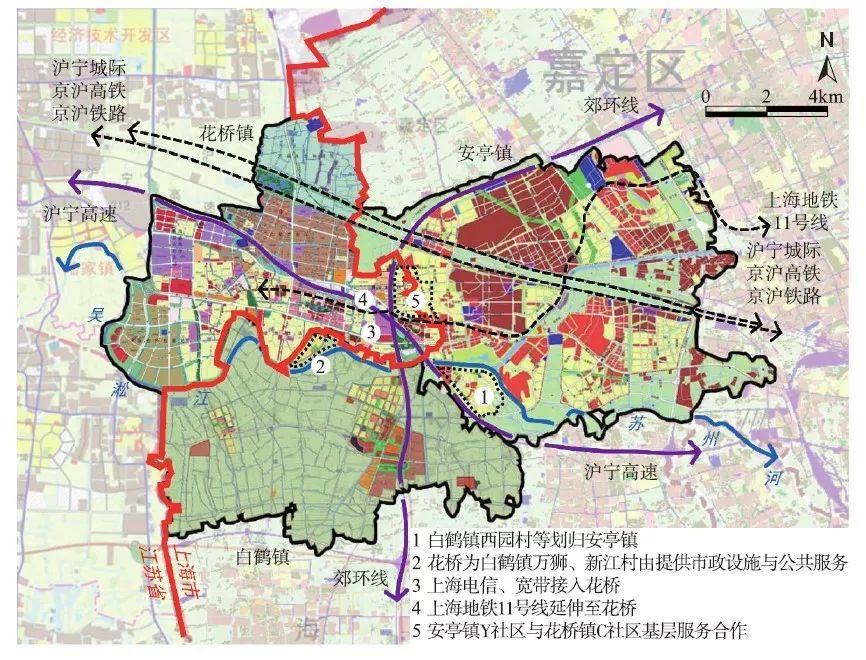

安亭—白鹤—花桥地区位于沪苏跨界地区的上海嘉定、青浦区及苏州昆山市交界处,是沪苏走廊上的重要门户,集中体现了这一地区的空间协调历程与典型实践。在上海—苏州功能性城市地区内部的跨界联系日益频密的同时,乡镇社区基层行政主体之间也寻求自行建立更紧密的公共部门跨界协商合作关系,采取“因事而异”的非正式协商合作来灵活应对跨界空间协调问题,并伴随空间的“去边界化”倾向(图4)。

图4 安亭—白鹤—花桥地区的跨界空间治理实践项目空间分布

3.1 早期:有限度重划行政边界,处理跨界空间矛盾

安亭—白鹤—花桥也曾经历通过行政区划调整解决空间不协调问题的早期阶段。在该地区三镇中,白鹤与安亭、花桥大致隔吴淞江(苏州河)分界,但由于受历史上吴淞江改道及人工截弯取直的影响,以及沪宁高速、上海郊环高速等大型基础设施的切割作用,白鹤与安亭、花桥的交界线实际与吴淞江相互交错,位于白鹤镇北部的部分行政管辖范围与镇域主体之间被河道、基础设施分割,使得它们与白鹤镇镇区间的联系便利程度要低于其与安亭或花桥镇镇区的联系。2001 年,为配合安亭新镇建设,实现新镇形态与管理的完整性,位于沪宁高速以北、原属白鹤镇的西园村等划归安亭镇,基础设施、公共服务直接由安亭镇供给,解决了部分村庄的城镇化与公共服务问题(见图4中“1”)。但白鹤与安亭之间的行政区划调整仍在上海市政府的事权范围内,上海与江苏并未同步寻求由国家出面协调白鹤与花桥的行政边界矛盾。

3.2 用地非连绵跨界地区:自主调整用地,优化公共服务跨界受益空间

对于白鹤镇内紧邻花桥镇区但与本镇域主体之间为吴淞江所分隔的万狮、新江村而言,省级行政边界壁垒阻碍了两村通过就近获得基础设施与公共服务来提升自身发展水准。而因两村散乱工业引起的环境问题也给邻近的花桥部分地区带来负面影响,花桥也具有介入两村事务的意愿和动机。为此,白鹤镇寻求与昆山、花桥合作,采取以扩大某一方设施服务的规模效应,来补偿该方为放开自身设施服务而做出努力的办法,开辟行政区划调整以外的解决路径。

2012 年,经白鹤、花桥两地协商,花桥商务区的公交服务、市政设施对白鹤邻花桥的两村开放共享,而白鹤镇则开展总体规划修编工作,在不改变镇域规划建设用地总规模的前提下调整规划用地边界,将两村范围划入集中建设区,纳入“正规空间”序列管理,但也以压缩镇域内其他组团的建设用地规模,减损白鹤镇镇区公共设施的服务规模效益为代价。在此合作经验的基础上,白鹤镇也进一步明确了“向北融合发展”,对接、服务花桥、安亭两镇,而非向南依靠青浦城区的战略(见图4中“2”)。调整公共服务跨界受益空间范围的思路还体现在上海固话服务延伸至花桥的行动中。此举不仅使花桥的企业和家庭得以使用上海“021”区号,获得商务与生活上的便利,上海固话服务也借此扩大网络用户规模,实现利益双赢(见图4中“3”)。

3.3 用地连绵跨界地区:基础设施精明共建,公共服务双向共享

随着跨界地区的流动性越来越高,基础设施与公共服务的互联互通、共建共享成为跨界地区空间治理的重要内容。为此,边界两侧公共部门尝试通过分担投资、跨境服务开放等形式,利用基础设施的外部效应重构跨界空间。

跨境基础设施建设方面,由边界一侧补充投资,弥补边界另一侧所付出设施延伸成本的实施策略得到率先采用。以上海轨道交通11 号线花桥段建设为例,在早期规划中,11 号线止于安亭镇,并未考虑进一步向上海市域外延伸。但因江苏省大力推进以“融入上海”、发展上海服务外包基地为定位的花桥国际商务城建设,以及工作在上海、居住在花桥的跨省通勤者规模日益增长,将11号线延伸至花桥成为一项符合两地利益的选择。在两地共同协商下,11 号线延伸项目采取由上海市上报国家发改委审批立项、昆山市出资并增购地铁列车、上海轨道交通11号线发展公司与昆山轨道交通投资公司共同招标建设的方式进行,项目建成后仍由上海地铁集团统一运营管理。通过合作,昆山市无需自建地铁运营管理系统,仅以付出17亿元工程投资的代价仅获得了使花桥这一重要战略承载区接入上海轨道交通网络的机遇,提升了昆山东部地区的土地开发价值。上海方面则在不增加额外投资的情况下,通过付出一定的项目运作努力扩大了轨道交通线网服务范围和地铁车队规模,并进一步扩大了城市中心的公交通勤圈范围(见图4中“4”)。

公共服务共享方面,边界两侧的基层社区也通过发挥各自有限公共服务的比较优势,开展服务资源的交换共享,从而以相对较低的额外投入成本来扩大服务类型、提升服务水平。自2007 年起,花桥、安亭镇党委、政府、各对口职能部门,以及边界两侧的村、居社区之间陆续签订“共建协议”。在这一非正式机制的协调下,两地在司法、环卫、治安、市场秩序、交通管理、流动人口管理、精神文明建设以及社区公共服务等基层治理领域积累了合作经验。

以花桥镇C 社区和安亭镇Y 社区之间建立的便民服务共享与治安管理合作制度为例,两个社区在由所在乡镇下拨年度款项的支持下,向对方社区居民免费开放本社区的公共服务。由此,C、Y社区得以在不谋求扩大自身社区公共服务供给类别的条件下,实现各自公共服务的整体多样化(见图4中“5”)。尽管当前两地共享服务的类型与水平仍然有限,但借助这一合作机制,安亭与花桥已基本实现公共部门间的互信与联动。两地已撤去辖域内部分省界边检站便是一项积极信号。

4 基于空间治理过程经验对空间规划机制的推演

总体来看,沪苏跨界地区的区域空间协调实践,尤其是安亭—白鹤—花桥近年来开展的若干项行动已具有“柔性治理”色彩。鉴于柔性空间治理模式在沪苏跨界地区空间规划与实施领域的实际成效,可以推导出一种基于现有城市与区域发展体制环境的跨界地区空间规划机制。

4.1 由易到难,从多层级多主体空间治理机制走向空间规划合作

国家主导的空间资源调配体制成本以及传统城乡规划受限于行政边界范围等问题,同样引发西方国家推动城市与区域协调发展的努力。西方理论界发现,规则明确、自上而下强制实施的行政命令、法律、规划等“刚性治理(hard governance) ”手段数十年来在区域事务中起到的作用在下降,而以具体任务为导向、以委员会、论坛、自组织网络等为组织特征的“柔性治理(soft governance)” 色彩, 则在欧洲英、德、法、意等国的都市区规划和治理中持续增强。所谓“柔性治理”是一种通过非约束性的规则,在多个决策层级间纳入多种主体进行开放性协商的治理方式(Maggetti,2015)。这种模式下的空间治理,具有基于功能性城市地区、劳动力市场和通勤范围的模糊地域边界(fuzzy boundary) 而非行政边界,通过由相关主体对具体议题的讨论提高规划和实施效率,从而提升跨界地区事务的政治地位、摆脱传统科层制规划体制与程序束缚的特点(Haughton,等,2010;Thomas,Littlewood,2010;Oliveira,2017)。

相较于以往由单一政府主体自上而下包揽主导或由单一企业市场化运作等旧有模式而言,多层次、跨地域的府际合作既能够带来更多的可注入资源,也使得特大城市地区治理更具弹性。但这也并非意味着国家、省、直辖市等高层级政府从地方设施供给的任务中全盘退出,它们仍可通过合理的项目组织和激励机制带动基层政府和其他社会力量共同实现协调目标。此类“解决急难问题”优先于“制定长远计划”的模式将允许地方主体在整体计划框架下作出符合自身意愿、需求和条件的行动计划。

尽管没有来自法律层面或行政体系内部的长效制度保障,沪苏跨界地区的基层行政主体仍在尝试在非正式制度框架下,根据实际问题、需求或共识来选择合理的协商对象并制定相应的合作方案。这也使得合作议题的制定具有先易后难的特点。从实践看,较高等级公共部门间的合作往往从环保、交通等受益面广、成本收益对等、易于协调实施的议题入手,而乡、镇、街道层级则主要在社会基层治理等攸关“获得感”的领域内开展工作。难度较高的用地与空间规划合作在这一行动序列中居于后部,但在其他领域的合作铺垫过后,合作条件已相对成熟。

4.2 对“利益合作”式空间规划机制的启发

当前中国大城市地区的空间协调规划大致可归纳为两类模式。第一类以“收束权力”为根本。无论是设立各类区域开发办公室、编制区域规划、行政区划调整,还是近年来设立国家级的区域协同发展领导小组等方式,本质上均有赖于一定程度的顶层权力设计,为此需要收束或让渡地方政府的发展与规划自主权力。第二类以“利益交易”为途径,即参照西方国家在区域治理议题中有关资源购买、税费补偿的市场化利益交换制度,进行开发权、水权等交易。但是从经验看,自上而下的权力分配模式虽可充分发挥体制优势,却难以避免与基层主体发展意愿相违背,不利于使那些具有一定经济实力与社会活力的基层行政区持续发挥积极性。而利益交易的手段虽然得以相对尊重行为主体的意愿,但在我国尚不具备实行这一手段所必需的行政体制、产权制度与财税体系。若体制环境难以保障交易的自愿平等原则,则可能出现财政资源更为强大的大城市对小城市、高层级对低层级行政主体的不对等凌驾问题。

然而,近年来沪苏跨界地区的空间治理自主实践既未大范围出现由上层行政架构所把控的“刚性治理”举措(仅现于白鹤镇西园村等划归安亭镇的孤例中),也没有大规模引入市场竞价机制进行调节。协商、共治等“柔性手段”得到了相当程度的应用并产生实际效果。案例地区的经验可为当前仍处于“权”、“利”困境且纠结于建设用地布局问题的大城市地区跨行政区空间规划提供一种以提升质量为目标的“第三条道路”:对于用地非连绵地区,可基于基础设施与公共服务受益空间范围,优化建设用地、集中建设区和开发边界分布;对于用地连绵地区,则将工作重点置于调整公共服务的空间使用模式,促进设施服务在边界两侧共建共享。

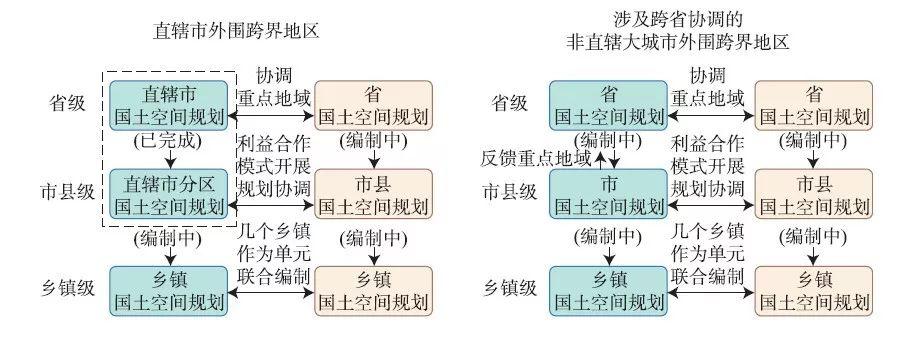

4.3 特大城市跨界地区空间规划机制嵌入国土空间规划体系的设想

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《意见》)中关于分级分类建立国土空间规划的总体要求,省级国土空间规划定位为指导省内市县国土空间规划编制,侧重协调性;市县和乡镇国土空间规划是对本行政区域开发保护作出的具体安排,侧重实施性。在这一体系雏形下,同一省域内部的大城市地区空间规划统筹原则上可由省级国土空间规划来完成。但是对于可能涉及省与直辖市间协调或涉及跨省的“市——市”、“市——县”或更低层级协调,则不适宜由侧重战略性的全国国土空间规划来完成,否则全国国土空间规划将有“不堪重负”之忧,但目前构想的国土空间规划体系尚未对其提出有针对性、覆盖性的制度设计。

基于对“利益合作”式空间规划机制的总结和推演,除了由有关国家部委直接干预协调或组织大城市地区尺度的空间规划等刚性途径外,大城市外围跨界地区规划统筹可以通过柔性模式嵌入国土空间规划体系。对于北京、上海直辖市外围跨省——市界地区而言,建议以已经获得中央批复的2035城市总体规划为基础,与邻域省份共同确定需要开展空间协调的重点地域,并以在编的直辖市分区规划与邻域市县国土空间规划为核心尺度,开展基于基础设施与公共服务受益空间范围的(非)建设用地、开发边界与设施服务共建共享协调工作;对于涉及跨省协调的非直辖大城市外围跨界地区,则可通过开展大城市国土空间规划研究,将周边需要进行空间协调的重点地域范围向上反馈至省级,由省级层面明确重点协调地域和基本原则,而后向下传导至市县层面开展具体的协调事务。此外,根据《意见》精神,跨界地区的邻域乡镇可尝试联合编制乡镇级国土空间规划,合作编制完成的规划成果可分别报所在市县审批,审批通过即视为规划统筹后的实施依据,进行规划监督实施(图5)。

图5 特大城市跨界地区空间规划机制嵌入国土空间规划体系的构想

5 结论和讨论

本文的研究表明,近年来沪苏跨界地区尤其是安亭—白鹤—花桥的空间治理实践展现出上海特大城市外围局部地区在跨界地区空间调整,尤其是在跨界环境保护、基础设施与公共服务等领域渐趋灵活的空间关系和尺度政治。这些自主行动具有在当前我国城市与区域发展体制环境下探索功能性城市地区协调发展内生模式的意义,也表现出向建立大城市外围跨界地区“利益合作”的空间规划机制进一步发展的可能性。

沪苏跨界地区的过程经验也并不是完成时,它具有在实践中进一步发展的前景。2013 年以来,随着京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化等战略的相继出台,中国特大城市地区区域发展进入新时期。在区域协同发展领导小组统筹以及政策指引的地方主体合作等模式下,北京、上海等特大城市的外围跨界地区已经开始推进诸如北京通州—廊坊北三县“规划、政策、管控三统一”或建立“长三角一体化发展示范区”以及“通武廊”、“金嘉平”等跨界合作伙伴关系。通过国家级空间政策的介入,跨界地区地方政府势必将进一步提高自身对空间协同发展目标的响应水平,动员更多体制资源投入跨界空间治理中去。若能妥善引导,本轮行动具备进一步扩大和夯实特大城市地区空间治理机制和成效的潜力,从而得以为建立和优化此类地区的空间规划机制积累更切实、丰富的参考案例。

作者简介

郭磊贤,博士,深圳市城市规划设计研究院有限公司,规划师

吴唯佳,博士,清华大学建筑学院教授,博导,首都区域空间规划研究北京市重点实验室主任,通讯作者

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2018年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】郭磊贤 吴唯佳| 基于空间治理过程的特大城市外围跨界地区空间规划机制研究| 2019年第6期

规划问道

规划问道