写在前面:

随着疫情趋于稳定,城市逐渐恢复正常运转,作为保障城市功能正常发挥的交通系统面临诸多挑战。北京作为超大城市,人员流动频繁,受突发公共卫生事件影响的交通运行特征有别于以往。作者根据受疫情影响的非常态下北京城市交通需求的变化,针对城市由非常态逐渐向常态转变的过渡时期,提出交通管理应对措施。总结城市交通应对疫情的经验,从网络构建、交通资源分配、信息技术应用等方面提出增强城市交通系统韧性的规划建议。

李爽

北京市城市规划设计研究院 教授级高级工程师

非常态下北京交通运行特征

城市交通是实现城市功能的重要载体,其核心是人的活动,城市发展定位决定了交通需求特征。北京作为国家首都也是重要的国际国内交通枢纽,人员往来频繁,航空、铁路、公路等交通方式共同构筑了城市对外交通系统;作为超大城市,为发挥城市自身功能,城市轨道交通、公共汽车、小汽车、自行车、步行等交通方式共同构建了城市内部交通系统。目前,北京交通系统已经支撑约171万人次/d的对外交换量、城市内约6207万人次/d的出行总量。受新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情影响,在出行控制要求和公众对于疫情防患心理作用下,城市航空、铁路、公路等对外交通量减少;城市内部休闲、旅游、社交等非刚性出行需求降到最大限度,城市交通整体呈现出行总量减少、交通方式向个体化转移的特征。

北京市统计局发布数据显示:2020年2月全市对外客运总量为1015.2万人,其中公路817.7万人,铁路65万人,航空132.5万人;而2019年2月全市对外客运总量为5206.3万人,公路3443.7万人,铁路1015.8万人,航空746.8万人。可见,受疫情影响,城市对外交通出行总量大幅锐减。

从通航点数量变化来看,首都机场在新冠肺炎疫情期间,国内航线网络覆盖航点数量从114个减少至62个,国际航线网络覆盖航点数量从71个减少至34个。北京大兴国际机场国内航点大幅度缩减,国际航班基本呈现停滞状态。

常态下北京日出行总量约6207万人次/d,人均出行率约2.6次/d。其中常住人口出行占92%,流动人口出行占8%。常住人口出行中通勤出行量最大;流动人口出行中,商务、务工出行占75%(见下图)。受疫情影响,北京市政府要求人员密集的企业员工到岗率不超过50%,采用弹性工作制、居家办公、AB角轮班、错峰上下班等形式。根据北京市交通委员会对外发布数据估算,2020年3月北京市居民出行强度基本恢复到2019年同期的60%左右。2月、3月(截至3月23日)中心城区工作日高峰时段道路交通指数分别为2.08和3.84,较2019年同期下降42%和36%。3月23日上路行驶的小客车268万辆,恢复至常态值的68%。

北京市内日出行总量及出行目的

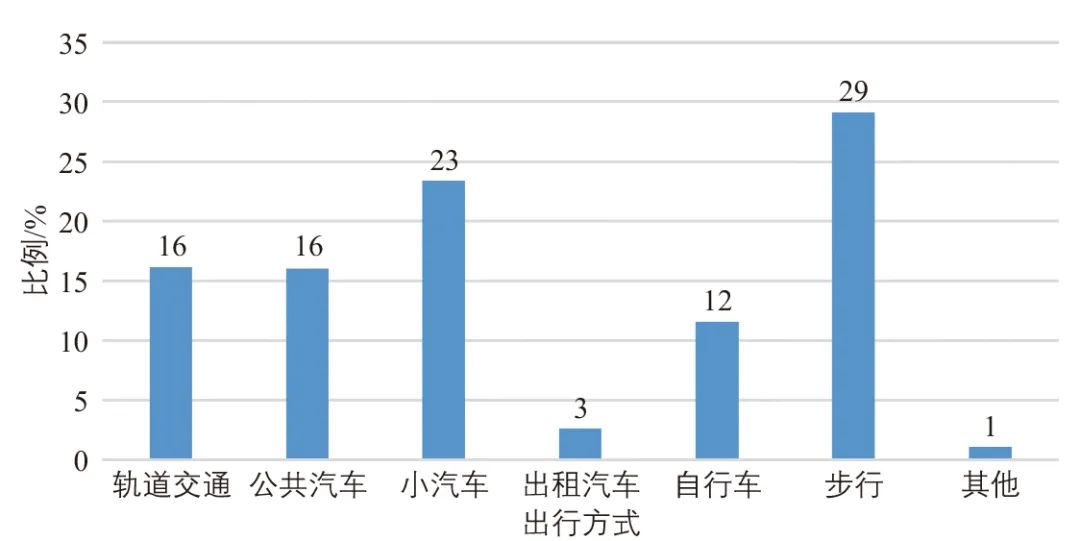

在常态下北京市已经形成了以公共交通+步行+自行车出行为主体的城市交通结构(见下图)。当前对疫情风险产生的出行担忧影响了居民出行方式的选择。由美国交通与发展政策研究所(Institute for Transportation and Development Policy, ITDP)于2020年3月初开展的一项网络出行调查显示:受新冠肺炎疫情影响,公共交通出行比例大幅度缩减,地铁从原来29.2%缩减至13.5%,降幅超过50%;原来选择公共汽车的出行者比例也表现出同样降幅变化;小汽车出行则出现了一定增长,由36.8%上升至40.1%;同时步行、自行车交通出行量也出现小幅上升。

2018年北京市中心城区工作日交通结构

北京市的相关数据也反映出相同变化。常态下北京市地铁全网工作日正常客流量约为1000万人次/d,而自2月10日北京正式复工后的第一周,日均客运量约为70万人次/d,不足2019年同期的10%;至4月1日,北京地铁公司所辖16条线路日客运总量为304.7万人次,而在2019年同日则为1009.09万人次。目前,公共交通对满载率仍有严格控制,客运量仅为去年同期的30%;相对于公共交通的乘客寥寥,共享单车备受青睐。据共享单车公司统计,北京复工后美团单车骑行量为常态下的1.87倍,哈罗单车为1.37倍,青桔单车超过1.20倍。

城市恢复期交通管理手段

目前国内疫情日趋稳定但尚未结束,北京国际、国内枢纽城市的地位决定了其可能面临更多风险。由于疫情发生正值春节假期,大量人员离京返乡。据北京市交通委员会2017年发布数据,春节期间在京人口减少约848万人,约占全市常住人口的39%,说明仍有大量滞留外地人员需要返京,对疫情防控提出巨大挑战。再者,北京作为京津冀地区的核心城市,与津冀地区的日均出行交换量超86万人次/d,交通频繁,占北京一日对外交换量的1/2。目前境外处于疫情爆发阶段,北京作为国际枢纽城市面临更大的境外输入风险。交通系统是人出行的载体,必须采取特定的管理手段,一方面逐步恢复交通平稳运行,一方面阻隔病毒继续传播。

北京的国际交往职能决定其与国际其他城市之间人员密切交换,机场是连接世界的交通枢纽。北京铁路枢纽也承担着国内大量客流中转、到发的任务。机场、火车站等对外交通枢纽成为阻隔病毒进入城市的第一道防线,应加强经枢纽到达城市的旅客管理。为降低潜在的病毒传播风险,可根据航班班次开行机场客运专线,严格控制车辆满载率,提供点对点的交通接驳服务。此外,考虑到出行者交通方式的变化,应加强对出租汽车、网络约租车等车辆的调度,保证充足供应。在城市主要对外交通枢纽应增加停车设施的供给规模,并设置临时停车区,满足短时接送车辆的停放需求,同时优化枢纽周边的交通组织,维护交通秩序。

根据《北京市公路综合检查站建设规划(2019—2035 年)》,公路综合检查站承担公安安检、武警反恐、交管办证检查、环保尾气检测、超限超载治理、动检检疫、木材运输检查等多部门联合执法功能,是首都综合治理的前沿阵地和重要载体。目前北京已经在10 条国家高速公路、15 条普通国道以及20 条北京市规划市道共设置44 座综合检查站,为一系列重特大国内外政治、经济、文化等活动提供安全保障。以往公路综合检查站在美洲白蛾防治、非洲猪瘟防治等疫情防治管控方面也发挥了不可替代的作用。本次疫情期间,公路综合检查站应继续发挥防火墙的作用,严格检查乘坐私人汽车进京的人员和车辆,同时建议借助智能化手段,与高速公路通行数据、手机信令数据实现共享,动态监测私人汽车驾车路线,排查来自疫情高发区的人员和车辆。

地铁、公共汽车等公共交通是无私人汽车的出行者长距离出行必须选择的交通方式,公共交通优先也是大城市解决交通拥堵问题的根本方法之一。在当前特定时期,公共交通由于空间封闭、人员密集,存在一定风险。目前乘坐公共交通的人数较少,但特殊时期的交通需求不可能成为常态化的行为。作为超大城市,北京始终以公共交通优先作为城市交通发展战略。考虑到特殊时期的出行需求变化,应适度调整公共交通提供服务的方式。可借助北京市建立的北京交通绿色出行一体化服务平台(MaaS),向出行者提供全程出行服务,整合公共汽车、地铁拥挤度等指标,显示各种交通方式的出行时间、出行费用等,为出行者提供行前智慧决策、行中全程引导、行后绿色激励等全流程、一站式“门到门”的出行智能诱导以及城际出行全过程规划服务。此外,针对企业复工需求,可以为企业提供定制班车服务。

疫情期间,私人汽车在保障城市机动性方面发挥了重要作用。在疫情尚未解除前,北京市政府也针对特定时期的出行需求采取了暂停机动车尾号限行等宽松政策。除了给予小汽车通行便利之外,对于车辆停放也适度给予空间。有条件解决特殊时期通勤出行停车需求的单位应允许本单位工作人员的车辆进入,还可在单位门口划定临时停车空间,供等候接送车辆短时停放,避免对道路交通造成干扰。对于停车资源紧张的单位或居住区,可占用机动车行车道设置特殊时期的临时停车位。

突发公共卫生事件对

超大城市交通规划的启示

《交通强国建设纲要》提出要构建一张基础设施布局完善、立体互联的立体交通网络,支撑交通强国建设的目标。北京市已经初步形成服务于3个层次的综合立体交通网络。置于世界城市网络中,北京是重要的节点,目前已经形成了一张集航空、铁路、公路、管道等各种运输方式的布局完善、互联互通的立体交通网络,发挥着国际交通枢纽城市的作用;作为京津冀核心城市,北京已经形成高速铁路、城际铁路、高速公路为主的城际网络,实现与京津冀城市群主要城市间1.5h覆盖;北京市域范围内借助轨道交通区域快线、城市轨道交通、高等级道路已经形成1h都市圈。未来将继续以基础设施现代化、交通管理智能化、运输服务一体化为目标,按照国际枢纽、京津冀核心城市、超大城市3个层面继续优化重要交通基础设施通道及节点,加强跨交通方式之间网络的衔接,发挥立体交通网络的整体效能,同时考虑每种交通方式的可替代性,增强网络应对风险的能力,提高交通网络的韧性。

出行者个性化、多样化的需求决定了城市交通方式供给的多样性。步行、自行车、公共交通、小汽车、出租汽车等每一种交通方式都有优势和劣势,存在均有其合理性。疫情期间,私人汽车、自行车、步行甚至摩托车等个体交通方式都发挥了重要作用。公共交通优先是大城市应坚定不移执行的交通战略,但也不能打压其他交通方式,应给予其他交通方式通行空间,在道路资源的供给上充分考虑各种交通方式的兼容性。为保证城市交通的良性发展,可借助在特定时段通过设置公交专用车道、私人小汽车拥堵收费等管理手段对空间资源分配予以调控。此外,规划应预留一部分独立占地的交通设施用地,占地规模应预留一定弹性,以应对未来城市发展的不确定性。交通设施用地从功能上应考虑供多种交通方式共享使用的可能性,例如城市公共停车场可兼容公共汽车停车、自行车停车,未来也可转化为供无人驾驶车辆停放、维修的场所。

步行和自行车交通是城市综合交通体系中不可或缺的重要组成部分,具有能够体现社会公平、使用方便灵活、绿色环保等优势,步行还是人类的基本出行方式。受机动化的冲击,城市自行车交通出行量逐年萎缩,步行和自行车通行空间也不断被侵蚀。构建宜居城市的目标使得步行和自行车交通逐步受到重视。本次疫情带来的出行变化促使超(特)大城市更应重视步行和自行车在城市交通中发挥的作用。以步行和自行车交通作为出行方式,构建15min社区生活圈,不仅为人们日常生活提供便利,在突发公共安全事件下,还能够提供可靠的交通网络为居民提供物资供给。建议全面保障步行和自行车交通通行空间,在街区内部提供两点之间供步行和自行车交通专用的最短路径,提高步行和自行车交通出行效率,全市构建由市政道路、专用路、城市绿道等组成的步行和自行车交通完整网络;加强自行车停车设施的建设,规范自行车停车秩序;正视合规使用的电动自行车的存在,为其提供停放空间和通行空间;优化共享单车运营调度,规范单车停放秩序。

物流是维系城市正常运转、服务城市居民日常生活、支撑城市发展的必要保障。以往对于城市客运交通的关注更多,且物流设施长期以来主要受市场推动,由企业建设运营,在一定程度上忽视了对城市物流设施的空间管控。随着互联网+的快速发展,物流需求体现为“门到门”的高效配送。特别是在疫情期间,很多市民借助互联网平台获取基本生活物资。建议在综合考虑城市定位和城市发展、城市人口和产业空间分布、城市用地和路网规划、城市公共设施布局等众多因素的基础上,科学编制城市物流系统专项规划,对铁路、公路、水路、航空、管道等多种运输方式和城市物流节点网络相关的基础设施与公共资源进行布局规划,使城市物流资源最大限度地集成和优化配置。加强对城市物流末端网点的建设,整合社区、写字楼、学校、企事业单位的末端便民设施资源,支持多种形式的末端配送场所和营业网点建设,实现城市内部末端配送场所和营业网点的全覆盖,新建社区的末端配送场所和营业网点应同步纳入社区规划及建设中,为用户提供便捷的快递末端服务。加强对物流配送车辆的运营管理,对符合要求的车辆应考虑其通行空间。在物流领域实现5G技术、车路协同技术、自动驾驶技术的应用,打造三网合一(客运网、货运网、信息网)、智能化物流体系,逐步推广无人配送业务。

城市是一个复杂巨系统,云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术日益成熟,使得在计算机中映射和虚拟再构真实城市成为可能。数字化、模型化、软件化定义构成城市系统的所有要素,进而构建平行城市,不仅可以对实际城市系统进行精确描述,还可以构建若干虚拟场景,实现对城市系统的管控方案评估、城市运行状态预测、城市未来健康状态预警等。常态下的出行需求有规律可循,传统通过调查手段即可获取,城市交通规划及管理可根据历史数据予以判断和调整。但对于某些突发公共卫生事件下的非常态交通需求特征及人员活动规律无历史数据借鉴,可借助所构建的平行城市予以模拟,推演不同环境、不同背景、不同假设条件下城市系统的状态、特性以及发展情况,用于真实城市系统的分析和预测,为各种决策提供智能化分析和支持(见下图)。

平行城市的功能特点

写在最后

城市交通系统是城市正常运行的必要保障。新冠肺炎疫情对正常生活造成了巨大冲击,非常态的出行需求变化引发了对于城市交通设施供应及管理手段的思考。在城市交通规划之初应当考虑突发公共卫生事件带来的影响,构建能够承载各种交通方式,保障人、物高效流动的城市综合立体交通网络,提高城市交通系统抗击风险的能力。

本刊网络首发文章,未经许可,不得转载

封面图片来源:界面新闻

点击“阅读原文”查看

“聚焦疫情”栏目更多内容

202055期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):非常态下北京城市交通系统规划建议

规划问道

规划问道