活态遗产 (节选)

Living Heritage

原文作者:Gamini Wijesuriya

引文

Introduction

“活态遗产”在过去十年里已成为一个反复出现的主题。作为区域与城市综合保护 (the Integrated Territorial and Urban Conservation, ITUC)活动的一部分,国际文物保护与修复研究中心(ICCROM)于2003年启动了一项关于活态遗产地的计划,该计划的目标是在遗产地的保护和管理领域增强对活态遗产概念的意识。这一历时五年的项目始于2003年在曼谷举行的一次战略发展会议,以及2003年在罗马举行的活态宗教遗产论坛(Forum on Living Religious Heritage)(Stovel等,2005)。

在ICCROM发起“活态遗产地计划”的同时,联合国教科文组织(UNESCO)于2003年通过了《保护非物质文化遗产(ICH)公约》,并于不久后生效。然而,非物质遗产的(保护)方法也受到了批评,因为它仅仅强调了遗产的非物质层面,却缺乏对遗产的整体认识。非物质遗产和 “活态遗产(保护)方式 “之间有许多相似之处,但没有建立正式的联系。对活态遗产的关注,在非物质遗产中也被认可,实际上有效地应对了上述对非物质遗产的批评。社区作为核心主题在这两种(保护)方法中都是最为突出的方面。

因此,“活态遗产地计划”是针对常规遗产保护和管理途径的一些主要批评而发展起来的(Wijesuriya,2010),它还纳入了遗产话语的一些最新发展。“活态遗产方法(living heritage approach)”不一定能作为早期(保护)方法的替代品,但它是对当代遗产管理方法的补充性发展。2009年曼谷会议的与会者们一致认同,“活态遗产方法”是对现有的两种方法,即基于物质(fabric)和基于价值的方法的一种改进,可以适应于任何类别的遗产。事实上,正是由于“活态遗产地计划”的经验,ICCROM才有兴趣制定一项推广“以人为本的保护方法”的总体计划,受益者既有遗产也有社区。

延续性作为活态遗产的关键

Continuity as the key to living heritage

纵观整个“活态遗产地”计划,其非常清晰地表明,我们有必要扩展认识遗产的维度,使之能够像对待过去的物质遗存一样,把握遗产活态层面的价值。这需要专家和从业者重新调整他们的保护方法。最重要的是,这有助于使遗产地社区相信他们在遗产的保护和管理中拥有一席之地,并且确实可以成为主要受益者。

上述战略发展会议中总结道,延续性是描述活态遗产特征的关键,此后我们在该计划中开展的所有工作都进一步证实了这一结论。确实,所有的遗产地都在继续生存和变化着。有些遗产地适应了时代和社会的需求,但仍然延续了某些功能,另一些遗产地则被人们所废弃。对于前者而言,某些功能(用途)与遗产地创建的目的相同,那么这些地方就被定性为活态遗产,这将在下面的篇幅中讨论。在许多方面,延续了社会功能的遗产没有与当今社会脱节,也没有被西方许多管理体系所造成的“博物馆化”过程所孤立。因此,当下就需要一个新的方法对延续性进行保护和管理。

当下常规的保护方法是现代保护运动所留下的遗产,它建立在某些假设之上,且存在一些知识的空白[1]。尤其需要指出的是,它对物质给予了更多关注,而忽略了遗产地的活态维度。这常常导致社区与遗产间的联系受到压制甚至是断裂,并且社区处于遗产保护和管理的边缘或是被排除在外,从而对遗产本身造成了长期的负面影响(Ndoro等,2003)。忽视与本次讨论相关的延续性的原因之一,即是存在这样一种假设:在遗产中,过去和现在之间的历史延续性已被打破。由此便发展出了这样的保护原则:主张将遗产冻结在特定的时间与空间中,如此一来便消除了(遗产)话语内延续性的理念。

将时间认作一个线性概念的事实在西方社会已经根深蒂固,保护原则显然受到这一概念的影响。Philippot解释道,“对一个西方人而言,过去是一个已经完成了的发展过程,现在他隔着一段距离审视,就如同看一副全景图像”(Philliippot,1996)。换句话说,这一概念使人们更容易在过去、现在和未来之间划清界限。

但是,不同的社会有不同的观点,并与他们的过去保持了不同的联系,有些社会就将时间视为一个循环的概念。例如,印度教相信创造的过程是循环的,并且因为创造的过程是循环且永无止境的,所以它“始于结束,止于开始”。佛教也是如此(Wijesuriya,2010)。

在过去与现在之间有着不间断的联系,这一点在其他许多非西方社会中也广泛存在。Anyon解释道,对于美洲的印第安人来说,“非土著的美国人需要看到过去从而了解过去;而对于印第安人来说,现在包含了过去,因此他们不一定必须看见自己的过去才能了解过去”(Anyon,1991)。

新西兰的Matunga解释了土著毛利人社区对于时间的看法:“过去被视为‘活着的现在’的一部分。这与过去和现在之间有着确定分界线的观点是不一致的,而这种观点常常导致为了有利于当下而放弃了对过去的义务”(Matunga,1994)。

所有这些推导出的结论是,过去与现在之间存在着历史延续性,因此也必须从这一角度来理解遗产。延续性原则适用于我们所认定的所有遗产,包括那些已被社会废弃或是已成为废墟的地方。更重要的是,这将对它们的保护产生重大影响。Anyon对此有生动地阐述:“尽管保护过去看起来是一个简单的概念,然而‘过去’与其‘保护’的本质都自有其文化定义”(Anyon,1991)。

使用(功能)的延续性

Continuity of use (function)

在得出延续性是有助于描述活态遗产特征的关键特征后,我们进而论证,遗产最初的用途(或功能)是定义延续性的一个重要因素。但不应与之相混淆的是,所有的遗产地在当今社会都具有某种形式的功能或用途。使用或(保持)原初功能同时也是遗产文化内涵中的关键组成部分,它与一个群体的身份联系在一起,并与之建立了紧密的纽带和联系(Wijesuriya,2007)。众所周知,当所考虑的遗产保持其原有的功能(包括争议性问题、甚至破坏)时,保护和管理会面临更大的挑战。

使用或(保持)原初功能是近一个世纪以来遗产话语中争论的关键主题:

马德里会议所通过的《决议》,1904年

纪念物被分为两类:“死亡的纪念物(dead monument)”,即属于过去的文明或具有过时用途的纪念物;“活着的纪念物(living monument)”,即继续发挥其原有用途的纪念物。

处理方法:

•活着的纪念物应该得到“修复”,以便它们能继续使用,因为在建筑学中,实用性是美的基础之一。

•上述的修复应该采用纪念物的原始风格,这样它就可以保持统一,而风格的统一也是建筑学中美的基础之一,原始的几何形式是可以完美复制的。

Charles Peers [2],1913年

使用中的建筑物,它们的历史仍在续写,它们是有生命的。已成为废墟的建筑物是死的,它们的历史已经终结了。

处理方法:

当建筑物已成为废墟时,你必须尽己所能保存它所剩余的一切。而当你来到一个正被用作住宅或教堂的建筑时,你必须使它作为一个有生命的建筑而得到存续,成为一个适合当代人使用的建筑,但与此同时也要保留它的历史。

John Marshal [3],1923年

承认了“活着的纪念物”,并给出了指导意见:“对于活着的纪念物,有时有必要在更大程度上修复它们,而不是纯粹以考古为由进行修复……”(Marshal,1990)。

《威尼斯宪章》,1964年

《威尼斯宪章》的假设是,遗产专业人员有责任为他们所面对的遗产找到合适的用途,因此建议“将其用于某种对社会有用的目的”。之后,当引入价值主导的方法时,“使用”是利益相关者们在评估重要性时考虑的价值之一,但并不区分原始用途和当前用途。这被称为“使用价值”并在评估的过程中得到确立,尽管它并未得到任何程度的优先考虑。

Philippot,1996年

他指出,历史上流传下来的、仍具有生命力的地点(milieu),对保护其特殊价值的关注[……]确实需要对被修复的对象作出新的定义;这一定义必须比传统的定义更广泛、更全面。

*以上部分文字经过重新整理及编辑

今天,我们不认为任何遗产是“死的”。然而,正如下文所述,在原有功能明显具有延续性的情况下,对遗产的保护和管理有更大的影响。至少在30年前,Philippot就已经预见到了对于这一类型遗产的认识和定性。我们认为,使用的延续性或“原始功能”或是建立某一遗产的目的,与我们的讨论和Philippot所设想的遗产的特征最为相关。

尽管一些人会认为,在一些遗产地,原有的功能已经被新的功能所替代。但是,同样存在很多遗产地,原有的功能是明确的,并为恢复原有功能或保持核心地位做出了不同的尝试。例如,斯里兰卡一些被毁坏的佛教遗址正在被修复并重新用于宗教功能,而另一些则仍作为考古遗址。即使在这种复杂情况下,在原有功能得到了延续或者恢复的遗产地,也有必要对其延续性进行管理。

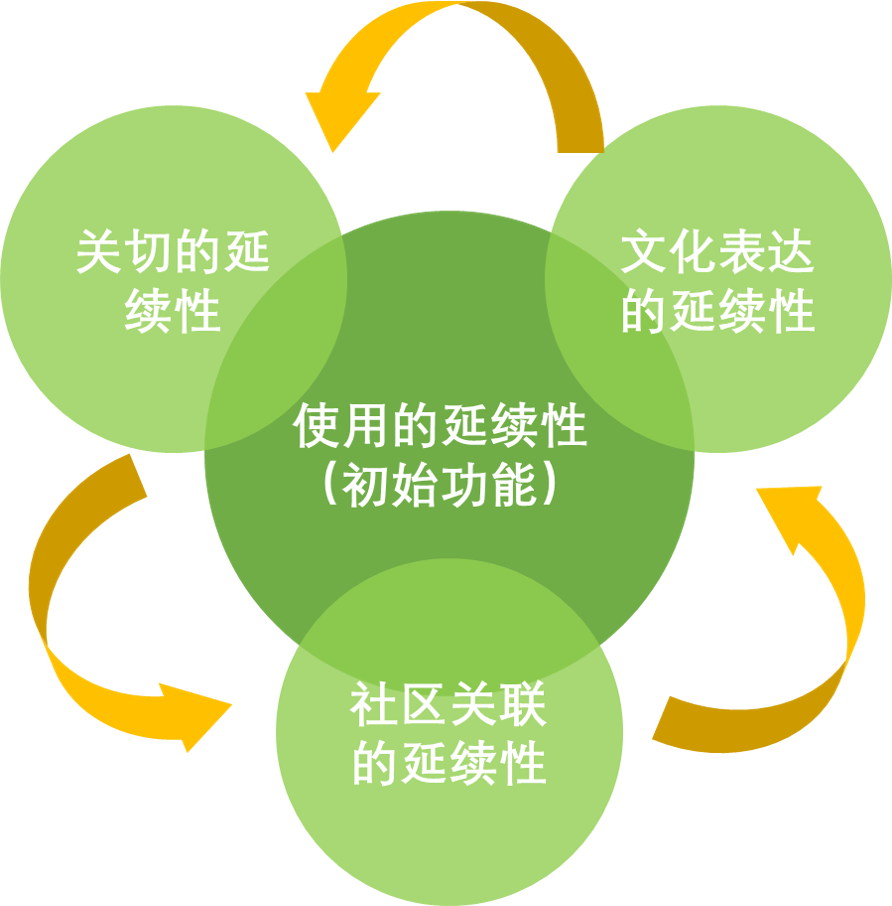

延续性的其他要素

Other elements of continuity

活态遗产地计划指出,在原有功能明显延续的情况下,还可以确定另外三个延续性的补充要素,即:

1. 社区联系的延续性;

2. 文化表达(包括物质和非物质的)的延续性;

3. 关切的延续性(通过传统或既定的方式)。

如果(遗产地)原有的功能延续到了现在,就会与某个社区产生关联或联系,(因为)这些地方就是为他们而建的。我们把这一社区称为 “核心社区”,或是核心决策者,他们(应该)在决策过程中比其他人——例如从业者或国家当局拥有更多权力。核心社区的现代生活受到这些遗产的影响,同时他们的生活也在影响着遗产本身。

事实上,这种社区联系已经在《保护非物质文化遗产公约》中得到了公认。有意思的是,《奈良真实性文件》对于社区的定义和核心社区的概念有些相似。在定义、保护和管理遗产的过程中,必须理解这种联系,也必须尊重社区的期待。

· 文化表达的延续性

Continuity of cultural expressions

当一个遗产地保持其原有的功能并拥有一个相互联系的社区时,它不会是静止不变的,而是不断改变/增加各种物质或非物质的表现形式。现有的物质和非物质构成都会发生变化。事实上,它们的目的并不是将保护视为物质的显现,而是对功能的促进。物质表现形式的增加或改变可以是新建、扩建现有结构和建筑的更新。也可能出于应对人口增长等形势的变化,为了促进建筑功能的正常运作并更好地服务使用者而进行布局上的改变。同样,节庆、习俗和朝圣等非物质表现形式的特征也可能发生变化,甚至增加新的项目。换句话说,物质和非物质的表现形式都是不断变化的。

这就意味着,我们必须认识到变化是一种不可避免的现象,并且这类遗产的目的并不是被冻结在时间和空间中,而是要在社区的生活中发挥作用。正是在这种语境(社区的语境)下,”活态遗产方法”希望将一切与社区相联系,将人们所认为的二元对立统一起来

· 关切的延续性

Continuity of care

核心社区一直对其遗产的延续性有所意识,并确保以传统或既定的方法进行长期的维护(在他们自己的定义内)和管理。为此,他们拥有维护、干预、扩建和更新建筑物及其整体管理的知识体系。例如,巴利语(Pali) [4] 的文字资料显示了不同干预措施的各种术语:patisankharam–修复;puna karayi–将一个部分翻修成原来的样子;navakamma–重新更换;pinnasankari和navamkamankaryi–更换已腐蚀的部分;parkathika—按原本的样式更换配件。这些传统的管理制度有些有详细的记录,有些则仍以口头形式存在。公元六世纪的印度建筑学论文《玛雅玛塔(Mayamatha)》用整整一章的篇幅论述了古迹的修复问题。

除了遗产维护的知识体系,还有一些传统、技能、技术和材料至今仍被使用着。其中有些不仅作为知识体系,还能对人们的生活有所促进。

归纳活态遗产的特征

Characterizing living heritage

有了上述认识,我们现在可以尝试将活态遗产定性为以原有功能或最初建造目的的延续性为特征的遗产。这种遗产延续了与社区之间的联系,并通过物质和非物质的表现形式进行持续的演变,且通过传统或既定的方式得到维护。这就意味着,活态遗产与社区(核心社区)有着紧密的联系,同时变化感是被接纳的。此外,这种遗产与努力从中获取不同利益的社区的现代生活存在连接或相关性。这些都是在评估价值和确定体现价值的特征要素时应当充分考虑的基本因素。价值评估应超越诸如历史价值、科学价值这些常规类别的”专家”框架,而是允许通过创新过程从社区中产生出其它框架,例如通过绘制文化地图(cultural mapping)这种方式。在进行现状评估时,应同时考虑积极和消极的影响,保护和管理过程的成果或产出都应当基于这些结论。成果和产出应旨在让遗产和社区都受益(Wijesuriya et al., 2013)。

在此,我们并不是要建立或促成一个特殊类别的遗产。我们的意图是为活态遗产建立一种以人为主导的、取决于人(people-up)的保护和管理的改良版或方法。

活态遗产方法

Living heritage approach

在归纳了活态遗产的特征后,人们试图制定一种方法,以帮助作为此类遗产守护者的社区、相关从业者和政策制定者重新调整态度。这种方法的核心理念是保持原有功能的延续性,旨在赋予核心社区权力,让他们的需求主导保护的决策过程。也就是说,这种方法即管理上述延续性的各个方面。与价值评估具有挑战性一样,确定核心社区和界定原有功能也可能带来挑战。尽管如此,仍有许多遗产地被被人们认定为活态遗产,研究表明它们与原有功能的延续性相关。最具挑战性的任务是跳脱出当前保护的哲学与实践方法,承认延续性才是关键。因此,我们希望这一方法能够带来对活态遗产的特征归纳及其保护和管理方法的范式转变。

这种方法是通过比较和对比目前通用的、基于物质和基于价值的方法而发展起来的。尽管人们认识到,任何特定方法的应用都基于特有的语境,并且保护决策取决于政策制定者、实践者或社区,但是(这种方法)的目的是强调关键因素。这些关键因素总结如下:

· 作为理念:它强调延续性,而延续性必然带来变化,这是遗产定义、保护和管理的主要驱动力。

· 作为过程:它促进了以社区为主导的(自下而上的)互动式保护和管理方法,其方法是:强调核心社区及其价值(承认价值和利益相关者的等级制度);认识到变化是不可避免的;利用传统或既定的管理系统(在知识、实践和物质方面)来长期地保护遗产,并带来互惠的益处。

· 作为成果:长期可持续的遗产保护,赋能社区,使其参与到为他们自身及其遗产地的决策制定中。

结论

Conclusion

“活态遗产方法”弥补了其他方法中的一些空白,如在定义、保护和管理遗产的决策过程中多样性、语境依赖和社区等问题。这种方法主要适用于上述的活态遗产,但也适用于一般的遗产。在仍然存在着清晰的活态遗产传统,且仍具有使用上的延续性(如宗教建筑、城市景观、伦敦地铁等)的地方,活态遗产正在成为全球范围内此类遗产地的一个有效保护框架。而对于那些在现代遗产管理体系下社区已完全与遗产失去联系的地方,以及正在试图恢复遗产/社区之间关系的地方,“活态遗产方法”也是有用的。

对“活态遗产方法”的应用及其对其他问题(例如真实性)的影响已经得到了讨论和发展。这些应用和影响值得在另一篇论文中讨论,但在此需要强调的是,将 “真实性 “等(保护)方法议题与 “延续性 “和 “社区”(如上所述)联系起来处理,有助于解决遗产工作者和当地社区之间的许多紧张关系。这一以人为核心的保护和管理方法已成为活态遗产项目的一项成果,我们希望这种方法能作为一种有效的方式而得到使用,因为它旨在尊重社区的声音,认可他们的身份、遗产所有权/监护权的意识,并获得可提供的利益。无论是有形遗产还是无形遗产,遗产的保护都至关重要,但是,除非遗产与人及其福祉相关,否则它便毫无意义。“活态遗产地计划”和“活态遗产方法”显示了以社区为主导的、互动的、包容的方式在遗产管理中的潜力,这种方式必将会在实践应用中得到完善和发展。重要的是在实地项目中应用 “活态遗产方法 “的基础上,继续进行广泛的讨论,同时通过研讨会对信息和方法进行传播。

注释:

[1]劳拉·史密斯(Laurajane Smith)将之称为 “Authorized Heritage Discourse”(AHD),详见: Smith, L. 2006. Uses of Heritage. London, Routledge.

[2]Charles Peers(曾任英国Ancient Monuments Protection Act 1882的总督察)

[3]John Marshal (为the Archaeological Survey of India写作了著名的保护手册)

[4]编辑注:巴利语(Pāḷi),是古代印度的一种通用俗语,属于印欧语系印度语族中的中古印度-雅利安语,与梵语十分相近。

本文翻译自 Wijesuriya, G. (2018). Living Heritage. Sharing Conservation Decisions, 43.

Gamini Wijesuriya

前ICCROM Site Unit官员

相关链接:

【本期主题】从“延续遗产”到“遗产延续更广泛的社会福祉与利益”——ICCROM的阐释视角|文化遗产保护管理

下期预告:

有机整体的视角理解具有活态属性的永泰庄寨

*本期编辑顾芸培,排版顾芸培,审核魏青。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】活态遗产|Living Heritage

规划问道

规划问道