安岳石窟经目塔震后抢救性修缮中的三维激光扫描、计算机模拟技术运用

作者:张荣,李贞娥(韩),徐世超

*原文发表于《文物保护与考古科学》2010年第2期,并收录于《文化遗产保护:吕舟文化遗产保护团队论文集(下卷)》,有修改。

“5.12汶川特大地震”对安岳石窟所属的孔雀洞经目塔产生了较大的影响和破坏。由于破坏的突然性及抢救工作的迫切性要求,本次勘察修缮项目从勘察到设计仅仅1个多月时间,在如此短的时间里面对震后修复及结构加固等复杂的问题。如果以传统手工测量及勘察方式,恐怕难以准确表达震后破坏现状,及精确评估现状稳定性。勘察设计方在工作之初便决定引入三维激光扫描技术,并在评估及设计过程使用计算机模拟复原技术,力求准确翔实的得出经目塔震后的评估结论,及为震落构件找到准确的原有位置。作为最终修缮设计的依据。并通过结构计算,最终确定经目塔的修缮方案。

概述

█ 安岳石窟简介

安岳石窟指四川省安岳县境内所有石窟石刻类文物的总称,其中石窟石刻类全国重点文物保护单位现在共有8处:卧佛院、毗卢洞、圆觉洞、千佛寨、华严洞、孔雀洞、茗山寺、玄妙观。安岳石窟石刻兴于唐,盛于两宋。

安岳县行政区划属于四川省资阳市,地处成渝古道要冲,位于四川盆地中部龙门山脉的东部的延伸地带,属龙门山脉构造褶皱带,区内从震旦系到第四系地层均有显露。

█ “5.12地震”破坏影响

2008年5月12日发生的“5.12汶川特大地震”对安岳石窟产生了较大的影响和破坏。地震对安岳石窟文物所造成破坏主要发生在孔雀洞和茗山寺等处。

受四川省文物局、安岳县文物管理局的委托,CHCC团队为孔雀洞经目塔等行了详尽的震后考察和灾害评估,并提出震后抢救性修缮方案。

孔雀洞经目塔受地震破坏直接表现在塔顶两层宝珠被震落,震落构件还砸坏了部分塔檐、檐梁等下层构件。

█ 勘察修缮基本策略

本次震后抢修勘察设计,严格遵守不改变文物原状的原则,尽可能真实完整地保存经目塔的历史原貌和特色。对“5.12地震”对经目塔的破坏进行深入的评估,科学制定修缮方案。

针对震落破碎石制构件数量多,难以准确手工测量等特点,为确保本次勘察工作高效、准确的进行,勘察以三维激光扫描仪[1]等先进测绘仪器对经目塔及茗山寺石窟震落构件进行扫描测绘,力求尽可能将文物震后原状进行如实记录。

在评估经目塔结构稳定性及制定修缮设计过程,大量借助计算机模拟技术,将三维激光扫描数据模型化,对经目塔塔身的位移歪闪进行精确测量,并在电脑中对震落构件进行原状模拟恢复研究。

除地震灾害直接影响外,经目塔还长期受到风化侵蚀影响,并且存在一定的结构性问题。因此本次抢修工程的性质以抢险维修、防护加固为主,对地震直接破坏部分需要进行清理复位及复原,对现有的残损,尤其是结构性问题进行加固修缮,并对危害因素进行防护控制,防止或减缓进一步破坏的发生。

注释:

[1]三维激光扫描的工作原理是以激光测距技术为基础,以逐点测距的方式对扫描对象表面的空间坐标进行密集抽样采集以获得海量点云,从而模拟扫描对象的三维空间形态。

孔雀洞经目塔震后勘察说明

█ 经目塔构造现状

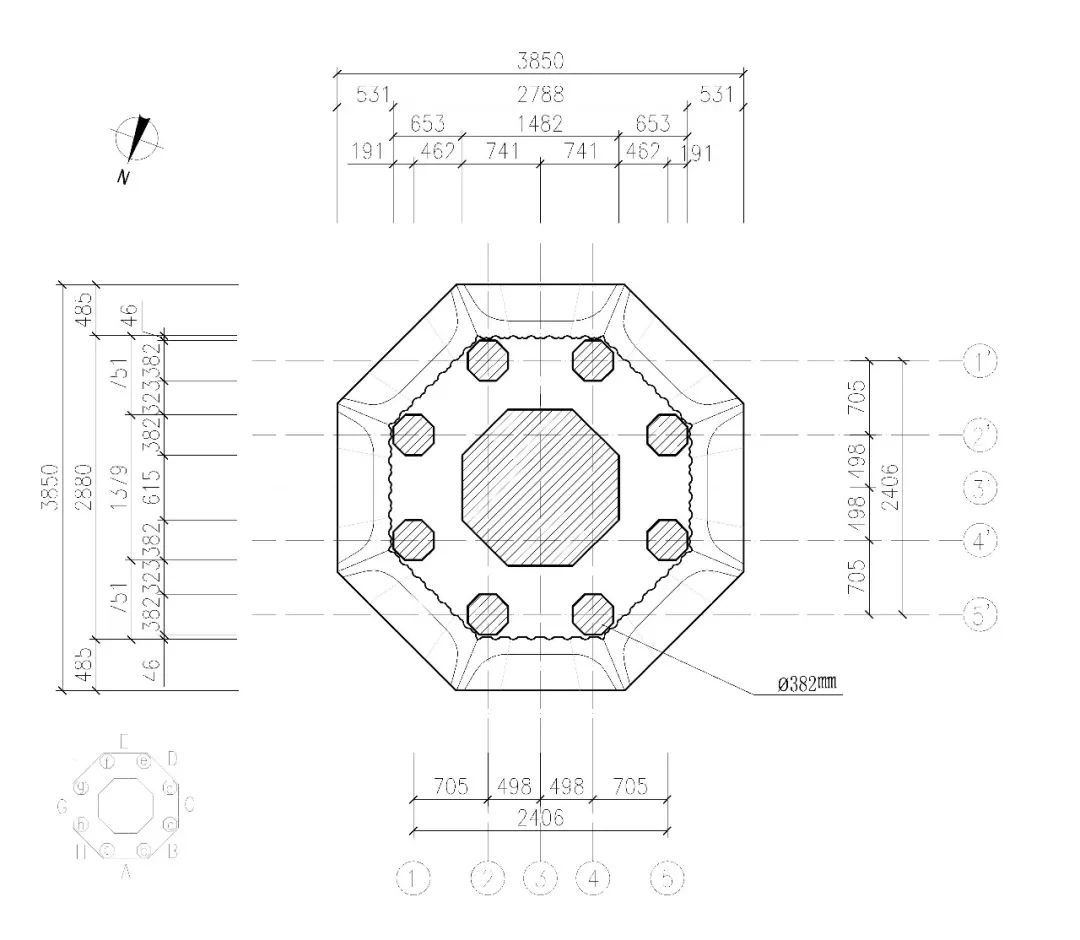

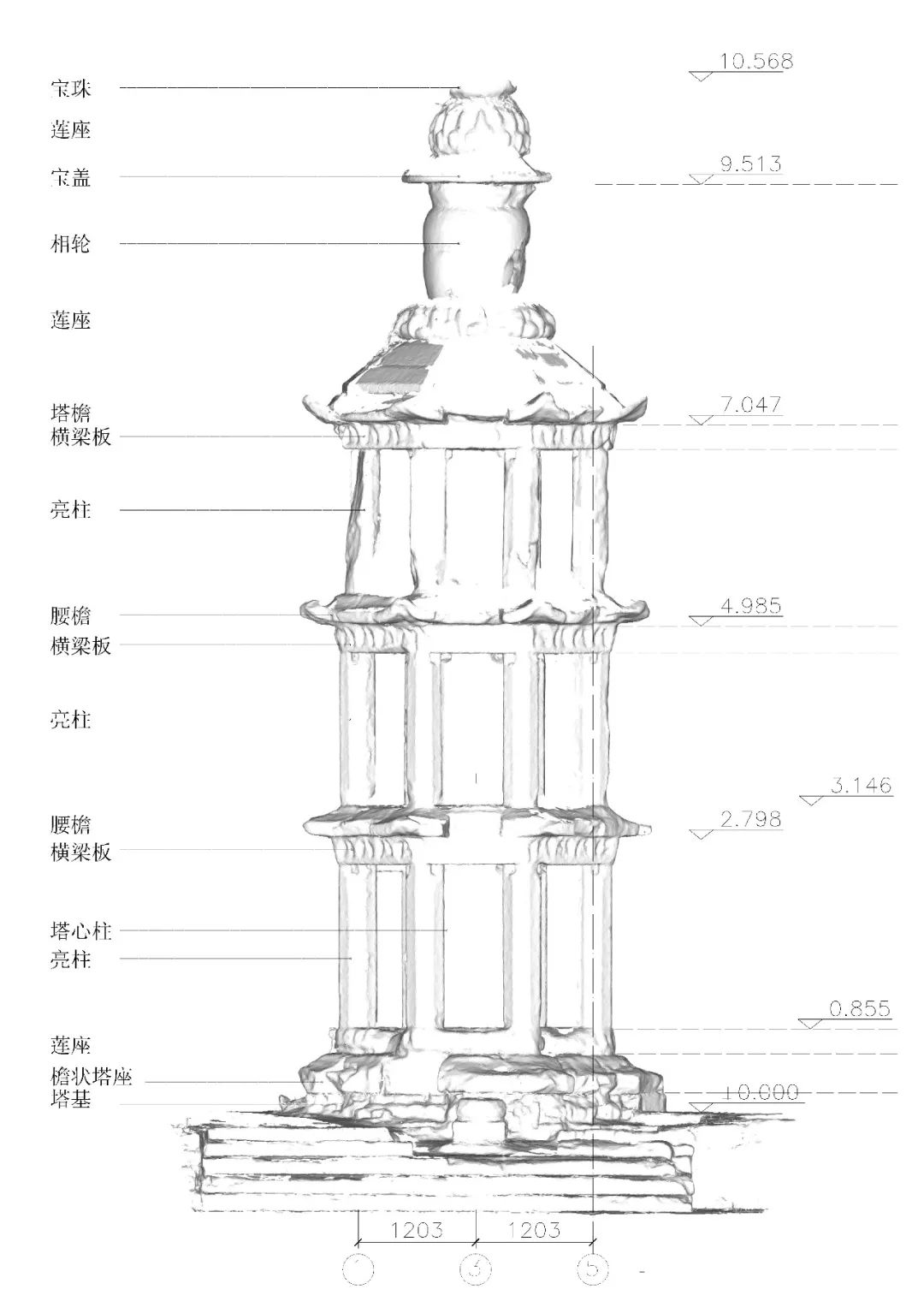

经目塔位于孔雀明王洞以西50米的小山山顶报国寺内,除经目塔外,其余建筑均为近代重修,经目塔位于寺院第二进院落,坐南朝北偏西20°,塔前有台阶5步,高差约1米。塔平面八角形(为操作方便,在本论文将八面自北正面起逆时编号A到H,并将亮柱编号为a到h),震后残高10.55米,分三层,全塔为石造。

图/经目塔512地震之后及之前照片

图/1层平面图

塔下部塔基为近似八角形的红色基岩体组合,其周边砌挡板与上部基座取齐。檐状塔座由16块自塔中心点成中心点对称状的岩石组成,上有莲座刻仰莲二重,上承塔身。塔身分为三层,每层塔正中为正八边形砂岩质塔心石,外角部立八角形亮柱8根,上支横梁板板8块,一、二层上撑托16块腰檐石,三层撑托16块塔檐石,成中心对称状分布。

亮柱为整块砂岩雕凿,分八面,外侧六面刻有佛经名,计有亮柱24根,共刻佛经名144部。塔心柱约1.45米宽,平面八角形,每层分四层砌石,其中第一层和第四层为整块石、第二层及第三层由两块岩石组成。塔心柱柱头八个角部至八个亮柱柱头之间,及八个亮柱柱头之间,均有木枋榫卯痕迹,宽约7.8厘米,个别处尚留存木构件。

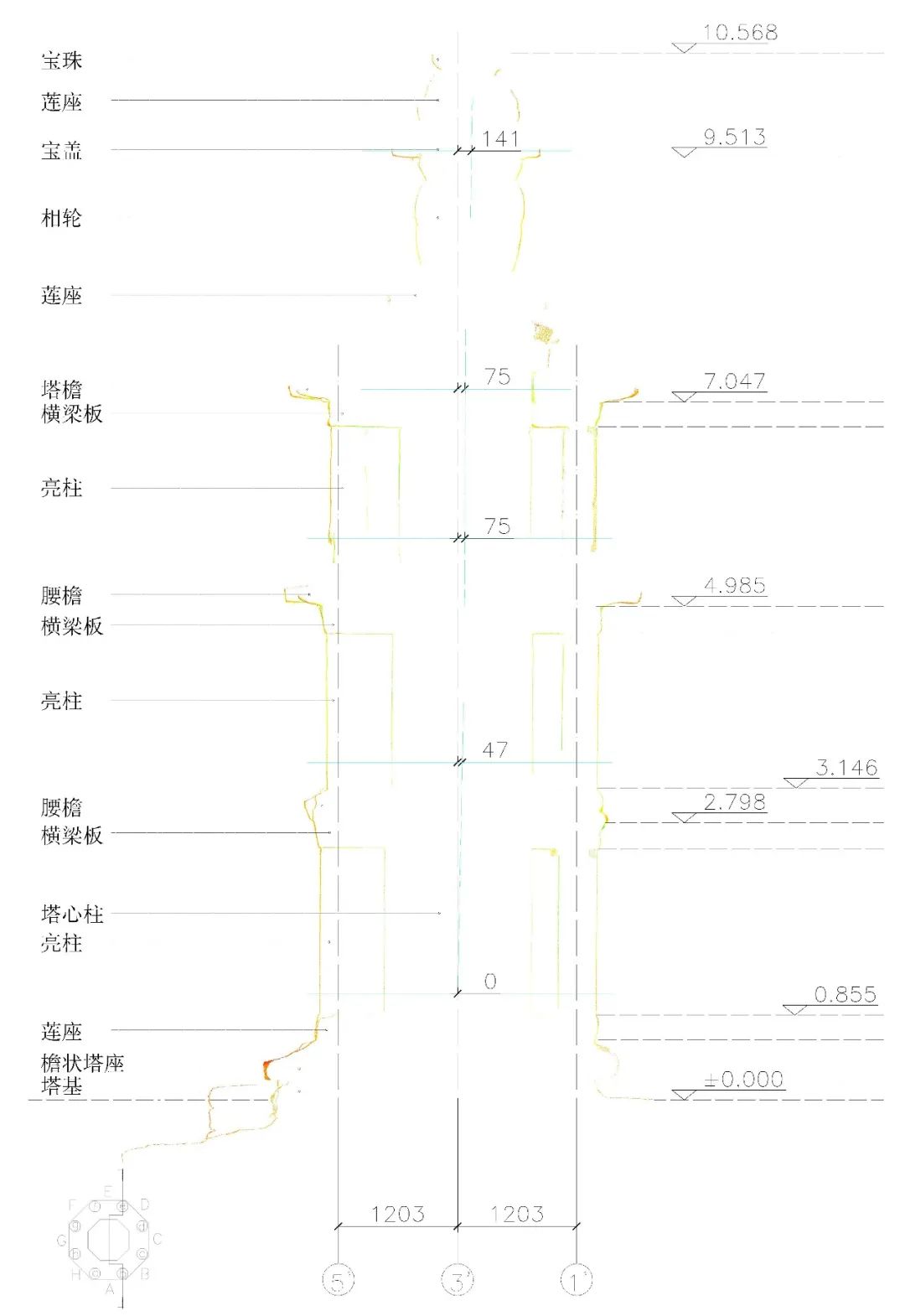

一层北面石柱上部横梁板正面刻“身舍利”三字,其它横梁板正面雕有结跏趺坐小佛像,每面4尊,共计28尊;二层北面横梁板正面无刻,其它横梁板与一层相同;三层八面横梁板上均有小佛像,每面4尊,共计32尊。一层、二层横梁板上为腰檐,三层横梁板上为塔檐,分三层砌石。其上支顶圆形莲座,上方为圆柱形相轮,最宽的中部直径为1.13米。相轮上有宝盖,宝盖上方支顶莲座,再上为原有两个近似圆球形的宝珠,宝珠受5.12地震影响掉落仅剩下侧圆球的小部分。

图/512地震破坏状况

█ 残损分析

经目塔结构构造性病害

经目塔整体由砂岩石块磊成,从初步观察看各柱头和檐部石块没有咬合处理。现状塔心柱与亮柱上均留有榫卯痕迹,并且在一层仍留存有亮柱a、b、d、e与塔心柱连接的木枋,但其余木枋,尤其是亮柱与亮柱之间的连接木枋完全缺失,木枋的缺失很大程度上影响了柱子之间的整体联系,使经目塔结构整体性受到了影响。

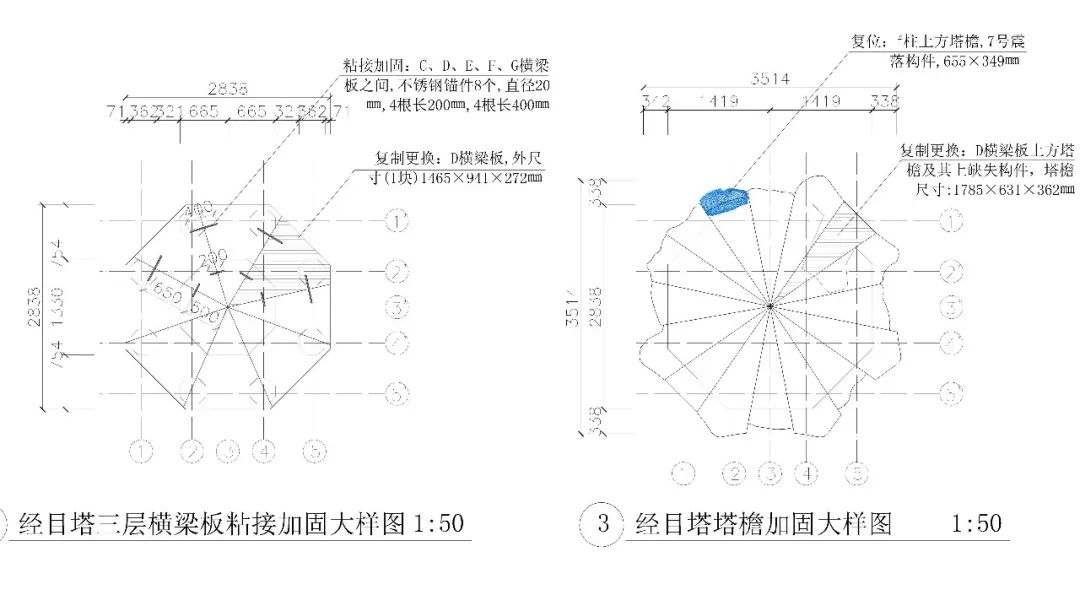

经目塔撑托体系由塔心柱、亮柱撑托横梁板,横梁板再撑托腰檐、塔檐,塔檐再撑托上部结构组成。横梁板以塔心为中心分为8个等腰三角形,每块横梁板由塔心石以及相邻的两根亮柱各一半组成的三点支撑撑托,构造上很稳定。但可能由于始建施工误差问题导致部分横梁板未做成等腰三角形,而偏向一侧,仅由塔心柱与一根亮柱支撑,另一角完全悬空,或者仅仅由亮柱的一小角支撑,加上下方的木枋缺失,在上部荷载的压力下,很容易崩塌。现状三层塔檐D面崩塌就是以上原因导致,三层塔檐横梁板(C、E、F、G)与亮柱(c、e、f、g、h)的错位现象还有多处,存在崩塌隐患。

图/三层横梁板及塔檐结构现状大样

图/3层横梁板缺石现状

根据本次三维激光扫描测量,可以发现经目塔有向西南侧倾斜的趋势,通过对亮柱的测量可以发现,经目塔一层、二层南侧亮柱(三层柱体风化太严重,难以测量)柱头比柱脚均向南倾20mm左右,向西也有倾斜趋势;通过对各层塔心柱及屋檐几何中心的对比可以发现,二层塔心柱向南偏47mm,向西偏5mm,三层塔心柱头南偏75mm,向西偏43mm,塔顶宝盖南偏141mm,向西偏57mm,由此可以判定经目塔确实存在整体南倾现象,并且倾斜程度随高度增加而变大。

图/南北向剖面

图/北立面现状部维扫描测绘图

风化病害

经目塔表面病害严重发展迅速。表面风化主要表现为:片状剥落和粉化。风化导致塔体石质构件表面剥蚀严重,易接触雨水的潮湿部位风化现象特别严重。

经目塔三层亮柱风化残损严重,部分柱身近一半剥蚀,尤其d柱柱脚、f柱柱头开裂严重,其承托的檐板石块边缘位于开裂部位之上,如继续发展可能导致柱整体承压能力不足,其承托的檐板石块压迫开裂部分而导致崩裂和塔顶塌毁。

图/3层B柱和D柱风化现状

保存条件分析

环境条件:经目塔所处四川东部地区,气候湿润温暖,虽无冻融破坏,但气候多雨,经常受雨水侵蚀的构件,加速了其表面病害发展,并为生物活动创造了条件;

石质条件:经目塔构件岩质为孔隙率较大的砂岩,该种岩石质地较为疏松,并能大量吸附水,该种岩质,更宜受到水的影响,产生风化剥蚀;

文物形态条件:经目塔现状各层屋檐残破严重,尤其塔檐一角缺失,使更多构件暴露在雨水中,致使更多构件加速风化破坏。

生物活动:经目塔所有暴露于雨水之下的构件表面均有苔藓生长,各层残檐缝隙有草本植物生长,塔顶有木本植物生长,5.12地震后,当地文管部门对经目塔上生长的植物进行了清理,但清除植物后,根系留下的孔洞为雨水进入提供了通道。

人为活动:经目塔所在报国寺近年新建较多,紧邻塔南侧新建三清殿,该建筑建造是否影响经目塔基础还需要进一步勘察,寺内居民在围绕经目塔设栅栏养鸡鸭,对塔也有一定的污染影响。

█ 5.12地震对经目塔的直接破坏影响

根据现状残损及危害因素分析,经目塔自身构造上整体性不强,并由于长期风化侵蚀,在结构存在一定问题,经目塔位于山顶,本身建筑高度又较高,在地震作用下产生鞭稍效应,故塔顶宝珠被震落,震落过程中又对下层构件产生了一定的破坏。

受5.12地震的直接影响,经目塔塔顶宝珠两层震落,从塔南侧坠落,坠落过程中砸损宝盖、塔檐、以及腰檐、横梁板、檐状塔基等,受砸落的构件主要分布在e、f柱之间的E面,构件并砸坏三清殿一部分屋檐。

并且导致塔檐岩体松动,有可能加剧了塔体向西南方向倾斜,尤其相轮以上部分的位移倾斜。

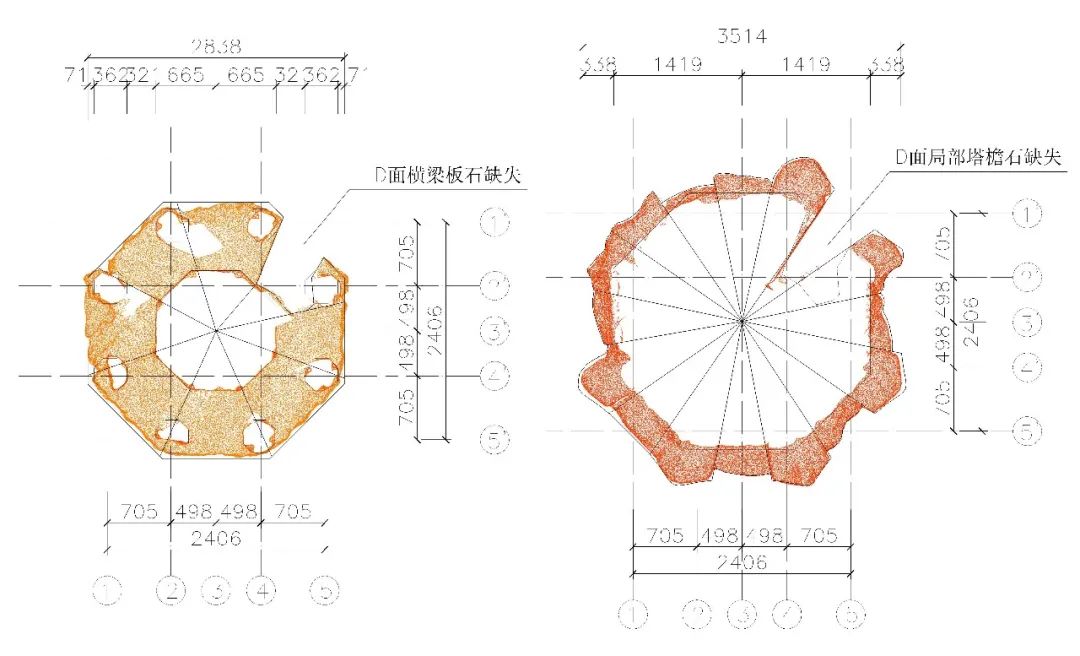

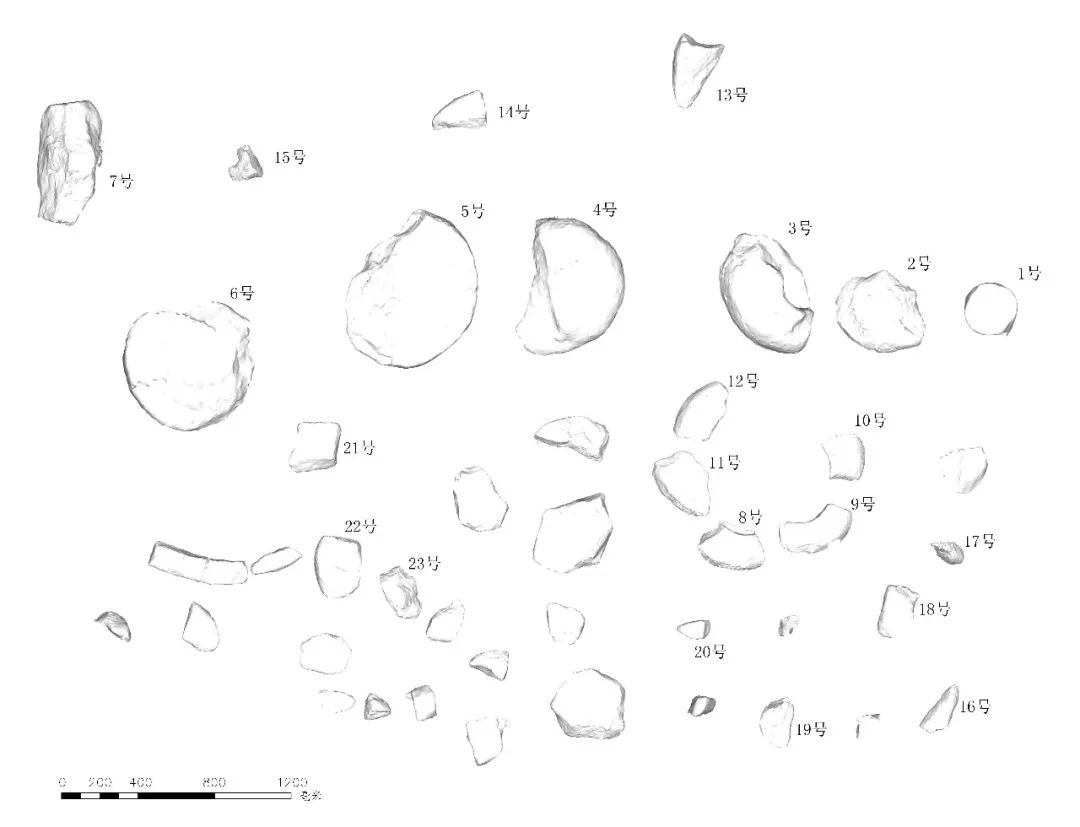

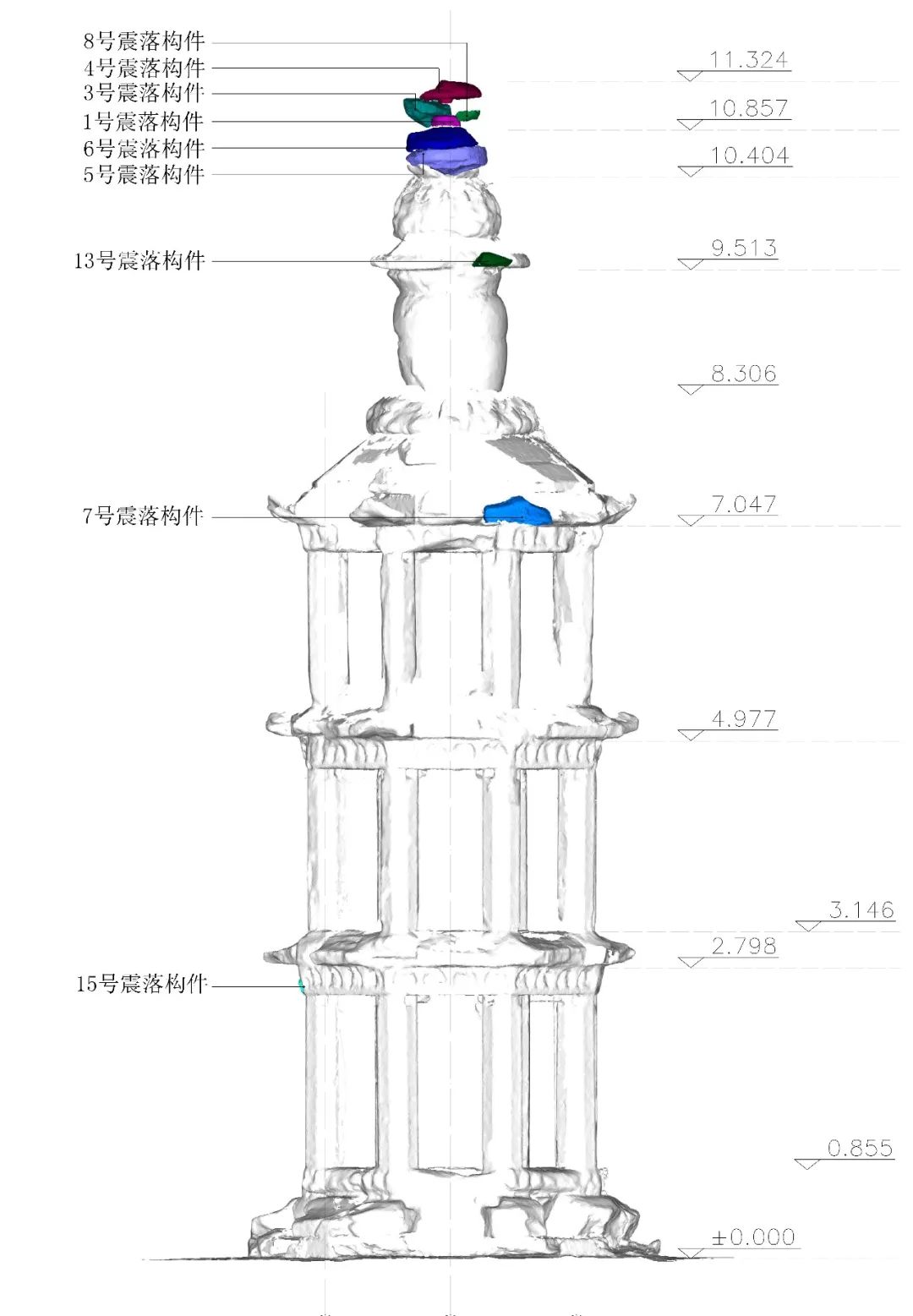

█ 散落构件分析及三维激光扫描拟合拼接

为了更加准确得分析坠落构件与原位置之间的关系,运用北京建工建方科技公司LeicaHDS scanstation2三维激光扫描仪,进行多站扫描,获得较完整的经目塔点云数据。同时对震落构件进行三维测绘,但坠落构件落地后碎裂,加上砸碎的构件共有大小约四十余块,当地文管人员由于缺乏经验,将震落构件堆放起来,未保留好震后现场,扫描工作只得将震落构件散开摆放在空地上进行扫描,数据限于构件的上面和所有侧面,构件与地面接触面的数据没有得到。扫描精度设为3~7mm。

通过现场对经目塔及其震落构件的现状扫描工作,我方在电脑中得到精度很高的现状模拟模型,模型包括经目塔现状实物模型和所有坠落构件实物模型。坠落构件中外轮廓较为清晰,或有构造特征的构件碎块约十余块。勘察过程中对特征比较明显的构件进行了编号统计。

图/震落构件现状测绘图

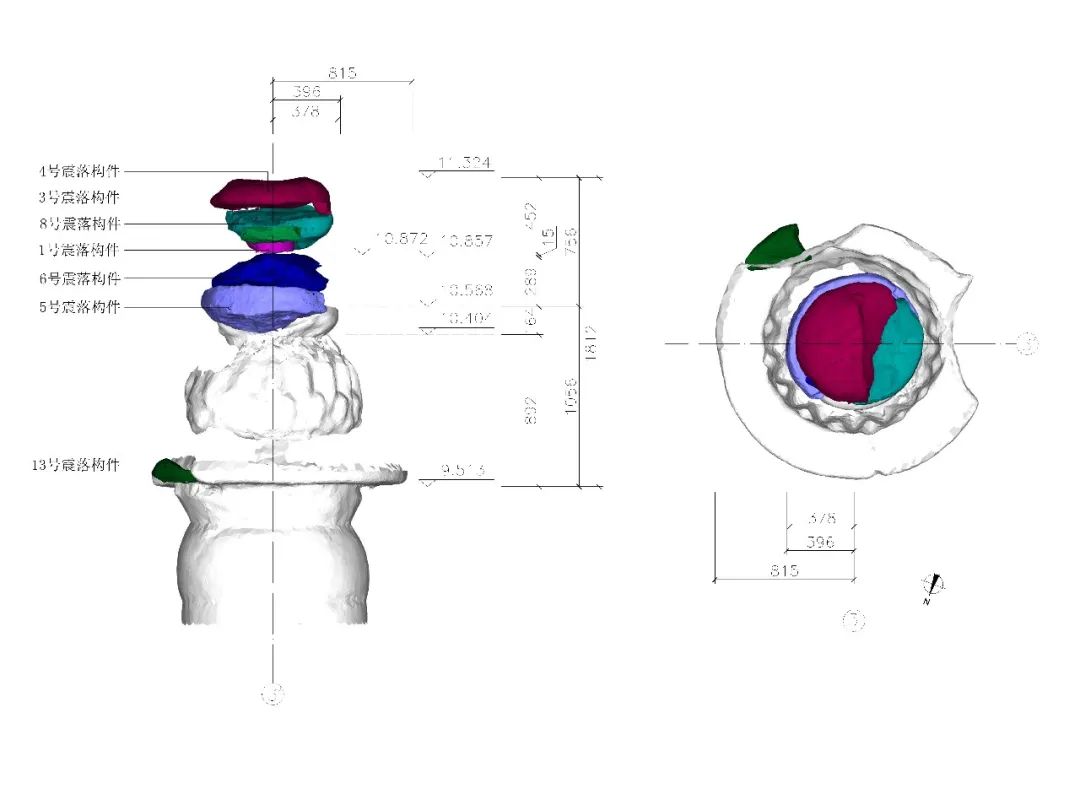

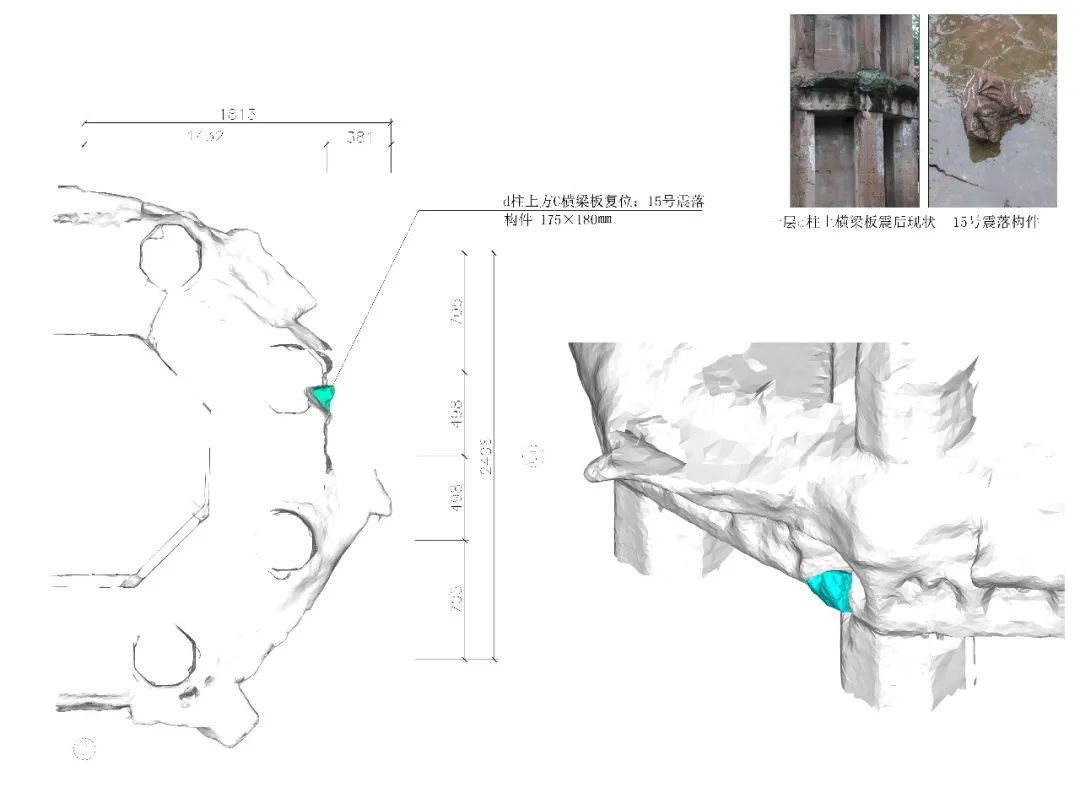

在震落构件现场勘察得知,经目塔上层宝珠直径约765mm,下層宝珠直径约800mm,上层宝珠下部做圆柱形凹槽,直径280mm,(3号构件),通过一个同样尺寸的圆柱形构件(1号构件),安放于下层宝珠(5号、6号构件)之上,该近似榫卯的做法可以起到稳定构件位置的作用。在现场还观察到15号构件的一面上有雕刻纹,根据构件的大小、新碎面状况以及刻纹的关系,大致推断其原位应为一层d住横梁板上。

图/震落构件现场拼合工作

在电脑现状模拟模型分析过程中,对1、3、5、6、15号构件原位再次得到确认。加之,以1号圆柱形构件榫卯直径为线索再找到4和8号构件为上层宝珠的碎块。还发现7号构件与3层f柱上方塔檐缺部完全吻合,并13号构件的弧线角度与宝盖吻合。

图/塔刹震落构件模拟复位图

图/塔檐震落构件模拟复位图

图/一层横梁板震落构件模拟复位图

总之,经过在计算机中的模拟拼接可以初步确定原位的震落构件约有9块,分别为1、3、4、5、6、7、8、13、15号构件。受5.12地震的影响,经目塔3、4、8号上层宝珠构件和5、6号下层宝珠及1号连接构件从塔南侧坠落,坠落过程中砸损13号宝盖构件、7号3层塔檐构件、15号1层横梁板构件。通过现场勘查及电脑模拟模型分析推断出其原位的这九块构件,其这在四十余块震落构件总数来看并不算多。但震落构件中体量大的及有特点的构件基本都分析出其原位,其余大多为小碎块。对于小碎块,缺乏震后第一时间的现场资料,并为清除塔上植物将所有震落构件被挪动的情况下,难于分析出之间关系,更难找到原位。

经目塔修缮方案介绍

█ 抢修方案概述

经目塔的抢救性修缮工作分为两部分:一部分是针对“5.12地震”震落构件的复位工作;另一部分是针对经目塔自身残损问题的防护加固工作。具体就施工进程上来看,应该首先进行对经目塔的防护加固工作,再对震落构件进行复位。

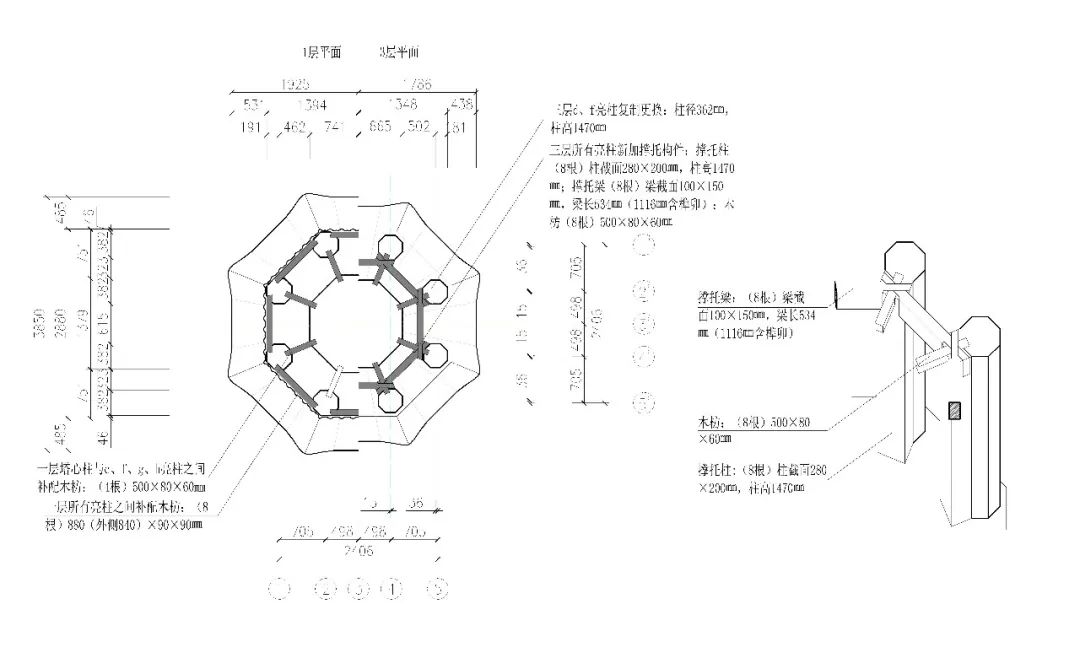

根据勘察报告中对于经目塔现状的残损问题和危害因素分析结论,对经目塔的加固应主要集中在塔三层亮柱和塔檐部分。加固做法主要是补配重要的缺失构件,对存在构造问题或者残损过于严重无法更换的结构性构件进行原状复制更换;利用塔体原有榫卯,补配缺失木枋;在三层亮柱残损严重的后侧增加木柱及木梁支撑。

由于经目塔维修需要复制更换个别三层亮柱及塔檐横梁板,施工工程需要拆卸三层亮柱及塔檐以上的构件,故施工过程中需要对塔檐以上的构件进行编号拆卸,在补配构件和安放加固木梁后,按原状将拆卸构件复原。三层亮柱、横梁板以及塔檐以上构件复原重装以三层塔心柱中心为几何中心安装(相当于经目塔一层中心点向西5mm,向南75mm),塔檐以上构件现状向西南偏移将得到纠正。但三层以下建筑向西南的略微倾斜将保持现状。

根据三维激光扫描模拟对震落构件的复位研究,将明确能够找到原位并且可以基本完整拼合的构件复位;将能够找到原位但震落破碎过于严重而无法拼接的构件,按原状复制,并复位,将其原件交博物馆展示保存;将无法找到原位,并难以拼合的构件,在当地文物管理所妥善保管。并在震后补配及原构件复原的位置立说明标牌。

复制构件应选取与原构件相同材料制作,表面文饰仅雕刻轮廓,作为与原构件的区别。

█ 经目塔防护加固方案

在石塔原有结构体系中,心柱轴心受压承受大部分的荷载,八条边的八根亮柱与心柱一起共同承担上部荷载,其中亮柱更主要的是对檐部起支撑作用。本次抢救修缮过程中发现石塔三层所有柱子风化剥蚀程度均很深,尤其部分亮柱风化剥蚀后仅残余原有体积的二分之一,这些残损对石塔的整体稳定性及结构承载力均造成严重影响。为此本次修缮将采用与现存木枋相同材料的气干材木料,在每根亮柱后方设置撑托柱、梁,以及与塔心柱相连的木枋,以加强结构的承载力及稳定性。

木柱承载能力验算

木柱所承受的上部荷载包括宝珠、莲座加宝盖、相轮、莲座、塔檐、横梁板几个部分,取砂岩(按黄克忠书中安岳大佛砂岩)容重γ=2.34g/cm3,则总荷载约为160000N,按最不利情况即上部荷载全部由此8根木柱承担计算,木柱为压弯构件,取对称两根木柱为一组受力构件,根据公式N/(An*fe)+M/(Wn*fm)≤1进行计算。

其中N=160000N,

An, Wn分别为木柱构件净截面面积及净截面系数

fe=7.2 N/mm2为调整后的木材顺纹抗压强度设计值(现暂定所选木材为西南地区常见的杉木,原顺纹抗压强度设计值为10N/mm2,由于石塔位于露天环境,并且所承受荷载以恒荷载为主,则分别乘以露天环境折减系数和恒荷载折减系数0.9、0.8)

fm=7.92 N/mm2为调整后的木材顺纹抗弯强度设计值(原顺纹抗压强度设计值为11N/mm2,同样分别乘以露天环境折减系数和恒荷载折减系数0.9、0.8)

M经计算约为10296922N.mm2

则N/(An*fe)+M/(Wn*fm)

=160000/(56000*7.2)+10296922/(2613333*7.92)

=0.397+0.497

=0.894≤1,满足压弯构件强度要求

木梁承载能力验算

由于部分三层横梁板除了心柱之外只有一角由亮柱承托,另一角悬空。为保证横梁板不至于断裂,在亮柱之间设置木梁以增强对木梁的承托。

木梁为受弯构件,木梁的抗弯承载力应满足σm=M/Wn≤fm

根据计算σm=1.6N/ mm2≤7.92 N/ mm2,则木梁的抗弯能力满足要求

木梁的抗剪承载力应满足τ=VS/Ib≤fv

其中S为面积矩,b为构件截面宽度,I为构件的全截面惯性矩,

fv为木材顺纹抗剪强度设计值约1.2 N/ mm2

根据计算木梁τ=0.252 N/ mm2≤1.2 N/ mm2则木梁的抗剪能力满足要求。

按最不利情况对木柱进行压弯构件承载力验算及对梁进行受弯构件抗弯、抗剪承载力验算,可得知两者均能满足承载力要求。考虑到现实情况中心柱为主要受力构件,根据计算可知,即使三层部分亮柱完全断裂、失效,后加的撑托柱也能够满足要求,保证石塔的整体稳定性。

针对残损的修缮加固方案如下:

针对残缺或者失去承载能力的结构构件进行原样复制更换或者补配:将三层横梁板以上构件编号拆落、重装;三层存在断裂通缝的d、f亮柱原状复制更换,在当地选取相同材质的石料,按原构件尺寸进行复制,亮柱表面在应刻字的位置仅刻背景圆圈示意;三层D横梁板复制重做,并将残存构件保存,将来移交博物馆;三层D横梁板上方缺失塔檐复制;补配经目塔现存台阶最上方两层缺失阶条石,采用与其他阶条石相同石制材料。

对失去承载力的结构位置加设木质支撑构件,并补配缺失木构件:三层各亮柱后方加设木撑柱;;木撑柱之间设置横梁;根据现存亮柱及塔心柱保存榫卯口的状况,补配木枋;所有补配木材选用与原有木枋相同气干材。

图/亮柱加固大样图

█ 地震灾害修缮方案

考虑到复位工程的可操作性,将初步确定原位的9件震落原件分为可复位构件及不可复位构件两类。可复位构件为通过勘察中对震落构件的分析和计算机模拟拼合,其原位十分明确,并且易于拼接归位的构件原件。可复位构件如下:5、6号构件组成下层宝珠;7号构件为塔檐构件(f柱上);15号为一层横梁板构件(d柱上)。5、6号构件之间和5号构件与现场莲座断裂部位,以及15号构件与一层横梁板断裂部位使用环氧树脂粘接。7号构件复位,因其构件下没有承重构件,需要在其与塔檐断裂部位开凿榫口(直径20mm,深50mm),使用带螺纹不锈钢构件锚固并环氧树脂粘接。

上层宝珠因坠落后碎裂严重,目前分析为组成上层宝珠的3、4、8号构件只是其中一部分,而且与1号构件连接面积过于小,结构上十分不稳定,判断为不可复位原件。上层宝珠的震后修缮,根据3、4、8号构件以及下层宝珠原装推测,复制上层宝珠(直径757mm,高452mm),与1号连接构件复制件,按原位安放至塔顶。1、3、4、8号原件拼接组成塔顶宝珠,移交博物馆展示。对于宝盖,被砸损的宝盖构件碎裂严重,复位其中一小块——13号震落构件,意义不大,因此维护现状,将13号震落原件移交博物馆展示。

其余构件施工过程中现场拼接,如能够找到原始位置的构件,尽量原件复位。对于无法找得确切位置,或难以复位的构件,由孔雀洞文管所妥善保管。对震落复位及复制构件设置说明标牌说明。

图/三层横梁加固大样图

图/南立面震落构件模拟复位图

█ 文物维护方案

以上方案为针对经目塔的抢救性修缮方案,为保证该塔长期稳定的保存,本修缮方案还为其制定了以下维护和监测方案:

定期清理维护:拔除植物,清理苔藓;定期对木质构件、及石质构件表面进行防腐、防风化处理。

对整体结构状况进行监测:对构件位移进行基准点尺寸测量检测;对材料残损发展进行构件尺寸定期测量监测,表面状况定期拍照记录比较。

进行表面封护加固实验:选用与塔体相同石质材料进行化学试剂表面封护加固实验;实验物品进行强度及抗老化实验;实验成果为经目塔下一步化学保护加固封护做准备。

小结

“5.12汶川特大地震”的影响范围及破坏力在建国后都是最严重的一次地震,四川及周边省市文物在地震中都受到了很大的破坏。安岳石窟虽然不能算作破坏最为严重的文物点。但单从对经目塔文物本身的破坏来说也是其建成以来受到的最为严重的破坏。

由于破坏的突然性及抢救工作的迫切性要求,本次勘察修缮项目从勘察到设计仅仅1个多月时间,在如此短的时间里面对震后修复及结构加固等复杂的问题。如果以传统手工测量及勘察方式,恐怕难以准确表达震后破坏现状,及精确评估现状稳定性。

勘察设计方在工作之初便决定引入三维激光扫描技术,并在评估及设计过程使用计算机模拟复原技术,力求准确翔实的得出经目塔震后的评估结论,及为震落构件找到准确的原有位置。作为最终修缮设计的依据。

不论引入何种技术,震后第一时间现场信息至关重要,我方未得到经目塔震后第一时间现场信息,加之清除塔上植物的过程中所有震落构件被挪动的情况下,准确地分析出四十多块坠落且碎裂构件之间关系是十分有限的,这在进行该抢救修缮工作中是最为困难的部分。

由于三维激光扫描技术在文物保护工程中的应用还处于探索阶段,但在实际工作应用中还有很多不成熟的地方。本次设计过程中发现在碎裂构件的拼接分析研究,计算机模拟分析应与现场勘查分析结合。因为虽然三维模拟模型对构件形状十分精确,但在易操作的扫描精度上,对构件质感和颜色的信息还是很有限。比如,对于坠落构件表面中因长时间与空气接触而有风化的部分,及新断裂部分是,光看三维模拟模型是难以判断的。还有,易于移动的小构件的拼接分析是,在现场拼合分析更便于计算机模拟拼接。扫描及计算机技术决不能代替人为判断,它应该做为文物保护者的一个手段提高文物保护工程的精度及勘察设计工作效率。

图/安岳石窟经目塔震后残损照片

图/安岳石窟经目塔现状照片

文物管理单位:

安岳县文物管理局

勘察设计单位:

清华大学建筑设计研究院 北京清华城市规划设计研究院 文化遗产保护研究所

参与本次勘察设计的人员:

张荣、李贞娥、徐世超、魏青、李建芸、李玉敏

相关链接:

【学术分享】文物建筑工程灾后紧急响应工作初探——以“5.12”地震二王庙灾后抢险清理工程为例

*本期编辑顾芸培,排版廷廷,审核张荣。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】安岳石窟经目塔震后抢救性修缮中的三维激光扫描、计算机模拟技术运用

规划问道

规划问道