【文章编号】1002-1329(2021)10-0089-06

【中图分类号】F301.0

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20211818a

【作者简介】

严雅琦 (1991-),女,清华大学建筑学院博士研究生。

精彩导读

本文首先分析地方政府在土地财政依赖下的不同类型的土地供应策略,探讨其对住房价格的影响及集体土地对住房供应的影响;之后,以北京、上海、广州、深圳(以下简称“北上广深”)为例,探讨利用集体土地建设租赁住房的进展,从资源禀赋、发展路径、规划管控和政府-市场-集体关系四个维度,分析利用集体土地建设租赁住房进展缓慢的主要原因;在此基础上,提出推进政策优化的建议。

在我国,地方政府是事实上的土地权益代理人,其对土地一级市场的垄断直接引发了土地财政与土地金融生财的行为[1]。在“土地财政”的背景之下,地方政府对不同类型的建设用地采取了不同的出让策略,以追求土地收益的最大化。例如,地方政府倾向于以低价甚至免费的方式大量出让工业用地,吸引制造业企业落户,以产生可持续的税收收入,并通过“产-城-人”的路径刺激服务业增长[2]。而商住用地是土地收入的重要来源,为此,地方政府有意识地控制商住用地的供应量,以维持较高的土地出让价格,最大化土地出让收入。在地方政府差异化的土地供应策略之下,中国城市工业用地出让量占土地总供应量的比例明显高于国际普遍水平。土地交易信息平台“中国土地交易网”②的数据显示,2007—2018年间全国工业用地出让量占土地总供应量的比例达到了26.7%,而居住用地出让占比为20.8%,居住用地出让占比远小于工业用地出让占比,这在一定程度上也影响了城市的住房供应与房价。

2.2 特大城市的土地供应与住房矛盾

2000年以来,北上广深4个城市的房价均呈现快速增长的特征。深圳的房价在2009—2018年涨幅最大,增长了3.4倍,北京、上海、广州分别增长了3.0、2.4和2.1倍。在房价飞涨的背景下,北上广深的住房可支付性问题尤为严峻,房价收入比远高于国际大城市的平均水平。2018年北京的房价收入比高达48.1;上海、深圳紧随其后,房价收入比分别达到42.8、40.3;广州房价收入比最低,达到20.9[3]。在“购房难”之余,“租房难”现象同样突出。近10年来北上广深的住房租金持续增长。以北京为例,2018年10月平均租金达到93.7元/m2/月,同比增长19.0%。扣除通胀因素,2016—2018年北京平均房租3年内上涨32.0%[4]。根据《50城房租收入比研究》,2017年北京、深圳的租金收入比均超出50.0%,上海租金收入比同样高达48.0%,广州则为38.0%,4个城市的租金收入比均远高于国际租金收入比的“可负担”标准,即30.0%[5]。

除了昂贵的租金,租赁房源的数量短缺、质量低下同样是造成住房问题的重要原因。根据中国住房租赁平台的公开数据,2017年北京、上海分别有约860万和1050万的租赁住房人口,但每个城市只有约200万套出租房源,租赁住房供给缺口较大。目前租赁房源有很大一部分为质量低下的老旧住房单元或城中村非正规住房,环境品质不高。

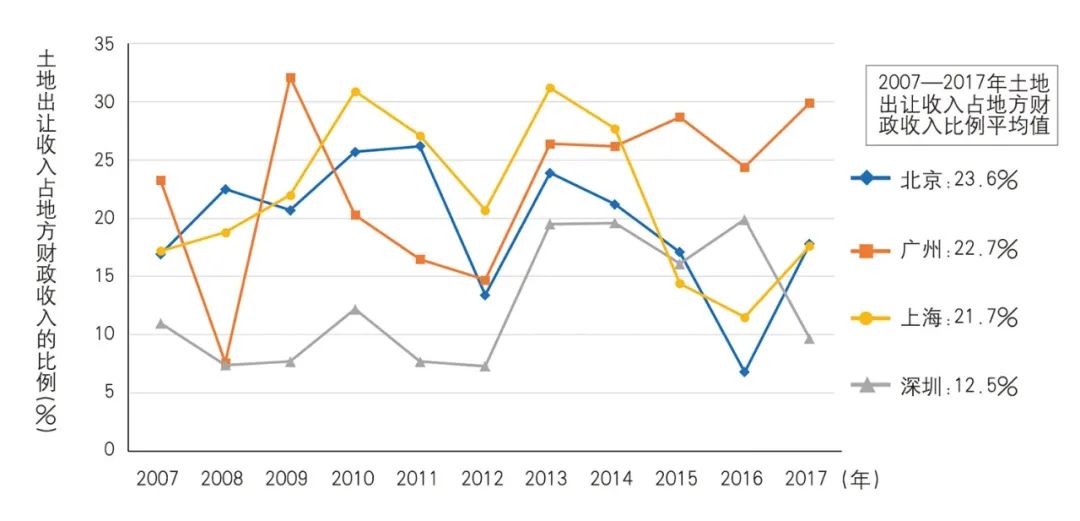

图1显示了北上广深2007—2017年间土地出让收入占地方财政总收入的比例,可以发现,2007—2017年北上广3个城市年均土地出让收入占地方财政收入的比例均超过20.0%,深圳最低,为12.5%。2007年4个城市工业用地出让量占比均超过30.0%,而居住用地出让量比例不足20.0%;2007年上海和广州的工业用地出让金占土地出让总收入的比例不足15.0%,居住用地出让金占比却超过40.0%。这与“土地财政”早期阶段地方政府采取的土地出让策略相吻合:低价大量出让工业用地,以吸引企业进驻并获得税收,同时控制居住用地供应量,以较高的价格出让居住用地维持财政收入来源。

▲ 图1 2007—2017年北上广深土地出让收入占地方财政收入的比例

Fig.1 Proportion of land leasing fee in local revenue of four mega-cities from 2007 to 2017

资料来源:数据来自2008—2018年《中国统计年鉴》。

2.3 集体土地制度演进及其在住房供给中的作用

长期以来,集体土地使用权流转相较于国有土地受到更多的限制:在2020年《土地管理法》修订之前,集体土地不能入市流转或突破村级边界进行流转,集体土地使用权不可抵押。对农民发展权利的抑制激化了城乡二元矛盾。为取得土地溢价和避免地方政府侵占土地利益,在农村地区,非正规开发现象大量存在。

随着改革开放以来城乡差距的扩大,中央政府希望通过逐步赋予集体土地越来越多的土地权益,以减少城乡差距。2015年,中共中央、国务院发布了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,选取33个试点县(市、区)进行了农村土地制度改革,其中包括允许集体经营性建设用地进入土地市场流转,但宅基地的流转仍受到严格限制,同时也禁止进入商品房市场。2017年,国土资源部和住房城乡建设部共同颁布了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,在18个大中城市展开试点,允许集体土地用于租赁住房开发。2019年8月26日,全国人民代表大会通过了《土地管理法》(修正案),正式确认集体建设用地在发展商业、工业用途时,使用权可以流转或用作抵押。但是,考虑到地方政府对土地财政的依赖,国家在集体土地进入住房市场问题上尤为谨慎:一方面通过局部试点的方式渐进地推动集体土地进入租赁住房,另一方面明确禁止集体土地进入商品房市场,同时宅基地的流通仍受到严格限制。因为如果允许集体土地进入商品房市场,势必对一级市场的土地出让带来巨大冲击,对地方政府的财政收入造成“釜底抽薪”,所以也就注定了集体土地的改革在现阶段仍是渐进的、长期的。

长期以来,城市范围内的集体土地尤其是城中村/城郊村在缓解城市住房问题上扮演着重要角色。凭借优越的地理位置和低廉的租金,城中村吸引了许多住房支付能力较低的弱势群体在此聚居,在解决中低收入群体的居住需求方面发挥了重要作用。以广州为例,2016年广州共有304个城中村,容纳居民约600万人,其中包括了近500万的外来务工人员。根据链家地产2016深圳租赁白皮书的估计,2016年深圳有740万套租赁住房,其中城中村租赁住房达450万套,占比为60.8%。据统计,73.8%的城中村住房月租金在2000元以内,26.1%的城中村住房月租金在1000元以内,但商品房月租金平均达到5000元以上。

经过多年来的改革,集体土地使用权流转已经从严格限制逐步发展到有限流转阶段,集体土地流通的壁垒在一定程度上得到突破,在试点城市允许进入租赁住房市场流转。总体而言,在严格限制集体土地用于商品房建设开发的前提下,结合2017年《试点方案》,在集体土地上进行租赁住房开发,具有增加租赁住房供给、缓解可支付性住房短缺与住房问题的潜力。

▲ 图2 本文的分析框架

Fig.2 Analytical framework

资料来源:笔者绘制。

3.1 资源禀赋差异

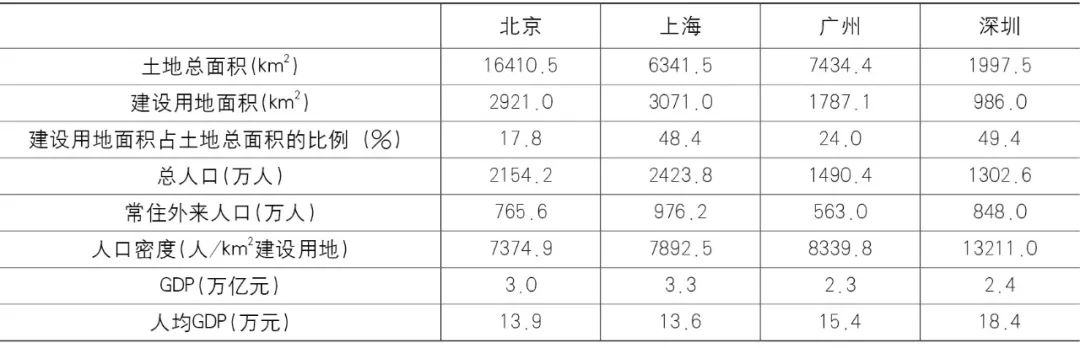

表1展示了北上广深的人口、用地情况。从中可以发现4个城市的平均人口密度都很高,其中深圳土地面积最小,人口密度最高。土地资源方面,上海和深圳的建设用地占土地总面积的比例较大,接近50.0%;北京和广州的建设用地所占比例则相对较低。各个城市的土地资源储备和人地关系情况不同,导致土地利用的管控力度分异。尽管北京土地总面积在4个城市中最大,但山区面积占比高达62.0%,城乡建设用地仅为土地总面积的17.8%,因此北京市政府对于新增土地供应较为谨慎,同时对土地开发强度的管控也比较严格。

▲ 表1 2018年北上广深人口、土地、经济情况一览

Tab.1 Population, land, and economic situation of the four mega-cities in 2018

注:建设用地数据年份,北京、深圳为2016年,上海为2017年,广州为2015年。资料来源:数据主要来自2019年北上广深各城市统计年鉴,建设用地面积来自于《北京城市总体规划(2016年—2035年)》、《上海市城市总体规划(2017—2035年)》、《广州市土地利用第十三个五年规划(2016—2020年)》和深圳市规划国土发展研究中心。

3.2 发展路径差异

从发展路径上看,广州、深圳对于集体土地的非农化开发早于上海、北京,且推进速度更快。改革开放以来,珠三角地区的农村集体组织便开始自发建设乡镇企业。20世纪90年代起,珠三角形成村集体股份合作社制度,将各家各户零散的农田整合起来,促进了规模化农业发展,通过对土地产权的确权、整合,提升了集体土地的规模效应,提高了村民应对征地的议价能力,进一步强化了土地资本化与工业化进程[6]。20世纪90年代后期,珠三角地区乡镇企业的数量有所减少,但集体工业用地的开发利用仍较为活跃,许多农村建设用地出租给外来投资者进行开发,也形成了“家家点火、村村冒烟”的农村工业化和大量的非正规开发现象[7]。

长三角地区的农村工业化起步略晚于珠三角地区,20世纪80年代后期乡镇企业发展较快;相较于江苏、浙江,上海的集体企业并不活跃;北京乡镇企业自20世纪80年代也逐步发展起来,但直到2000年左右才迎来鼓励村镇“工业大院”建设的短暂政策支持期,农村工业化速度相比珠三角、长三角而言较慢。2003年国家开始实行严格的“农转非”建设用地指标管理制度,各个城市农业用地转为非农用地的机会开始受到强烈抑制。

3.3 规划管控力度差异

总体而言,北京和上海对于集体土地的管控较为严格,一般来讲,村庄的住宅层数控制在2~3层,表现出“自上而下”的强管控特征;而广州和深圳则出现了许多自下而上、非正规的集体土地开发利用现象,尤其是城中村,住宅层数动辄6、7层甚至10层以上的现象屡见不鲜,高密度的“握手楼”更是成为广深地区城中村的特色景观。高强度的土地利用现状意味着广州、深圳的拆迁补偿成本明显高于北京、上海。

面对有限的城市土地资源条件,各城市总体规划均通过规划管控手段来控制土地供应。《北京城市总体规划(2016年—2035年)》提出了建设用地“减量”的目标。根据规划,北京城乡建设用地到2020年将缩减至2860.0km2,2035年进一步缩减至2760.0km2;减量主要在集体建设用地上进行。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》提出了减少集体建设用地的目标,到2035年农村居民点用地将从2015年的513.0km2减少到不足190.0km2。

广州、深圳对于集体建设用地的规划管控呈现更为弹性的特征,虽然规划中明确了严格控制国土开发强度、促进土地利用集约化发展的目标,但并未明确集体建设用地减量方案。对量大面广和开发强度高的集体建设用地如何进行规划管控,是广州与深圳规划管理面临的重大挑战。

3.4 政府-集体-市场关系

权力关系是影响空间生产的重要因素。各利益主体之间的博弈是城市形态的决定性力量[8]。集体土地开发的利益主体包括地方政府、村集体、村民和开发商,其中存在两组核心权力关系:“政府-集体”和“中央-地方”关系。在政府与集体的相对权力关系方面,可归纳为两种模式:广州、深圳表现为“弱政府-强集体”模式,而北京、上海则表现为“强政府-弱集体”模式。在广州、深圳集体土地开发利用的过程中,集体的话语权要明显高于北京、上海[9],表现出更强的主动权和自发性;而在北京和上海的集体土地开发利用中,自上而下的力量显著强于广州和深圳。

“中央-地方”的相对权力关系则决定了地方政府对国家政策的响应程度。2017年《试点方案》是国家层面发布的指导性计划,不具有强制性。对地方政府而言,一方面,地方官员选拔机制决定了地方政府应积极响应国家政策、与上级政府保持政策一致性;另一方面,由于地方政府是地方发展的直接责任主体,需要保障地方的经济发展和公共事务,因此具有地方财政收入最大化的动机。然而,响应国家政策与地方利益最大化之间有时会存在冲突,而“中央-地方”这组权力关系的博弈往往会影响集体土地利用的模式。北京作为国家首都、政治中心,其地方政策需要与中央保持高度的一致性、对国家政策的响应度较高,有时甚至可以牺牲部分地方发展利益为代价;而广州、深圳远离政治中心,市场力量更强,地方政府的自由裁量权相对较高,维持自身积极发展的动力更为强劲,对集体土地的非正规开发建设也表现出更大的容忍度。

对北上广深集租房的推进情况的调研与分析表明,尽管4个城市的政策响应度、试点推动路径存在差异,但推进均较为缓慢。北京是4个城市中政策响应度最高的城市,显著领先于其他城市,但实际推进仍落后于目标与实际需求。2018年北京市政府制定了集租房发展的目标,划定了202.5hm2的集体土地、规划了39个集租房试点项目,用以建设47014个租赁住房居住单元,并计划2018—2020年间每年供应2km2的集体土地用于租赁住房开发③。然而,截至2019年底北京仅有32个集租房项目获得了用地许可,仅5个项目获得建设许可,集租房试点所提供的出租单元为4629个,建设量远远小于102万个出租单元的需求缺口④,进度滞后于规划目标。

5.1 地方政府动力不足

一方面,我国地方政府财政长期依赖土地出让收入,且居住用地是土地出让收入的重要来源。如果大量集体土地进入租赁住房市场,势必会打破地方政府在土地一级市场上的垄断。地方政府不但无法从集租房发展中获得土地出让金,反而面临土地出让收入降低的风险,因此对于推动集租房建设缺少内在动力。另一方面,房地产仍是我国城市经济运行的重要支柱行业之一。在对试点城市政府官员的访谈中,很多政府官员均对集租房发展可能对房地产市场产生的负面影响表示担忧,认为监管不力可能导致集租房开发变相发展为小产权房的泛滥,从而扰乱房地产市场的秩序。因此,基于对土地财政的依赖和对扰乱房地产市场的担忧,地方政府在推动集租房的发展上持审慎态度。

5.2 开发商投资意愿不足

房价租金比指单位房价和单位年租金的比率,是刻画住房市场投资回报率的重要指标之一。我国大城市存在扭曲的高房价租金比。北上广深的房价租金比普遍高于国际平均水平。2017年北京、上海的房价租金比分别为60.1和54.7,远高于16~25的国际水平[10]。高房价租金比意味着与商品住房开发相比,租赁住房开发的成本回收周期更长,导致开发商对租赁住房项目缺少兴趣。根据对北京6个试点项目的开发商访谈,集租房开发项目的成本回收时间约为20~30年。对开发商而言,只要有商品房开发的机会,很少会考虑建设租赁住房。北京目前已开展的试点项目,也多是在政府要求下国企不得不完成的“政治任务”。此外,由于集体土地的产权复杂性和特殊性,目前集租房开发项目获取银行贷款难度大,融资路径不畅导致项目资金流存在风险。因此,从投资回报和资金流的角度考虑,集租房项目对于开发商而言收益极低。

收益分配拉锯和拆迁补偿成本也是开发商对集租房项目望而却步的原因。村集体、村民希望可以从租赁住房的开发建设中获得收益、增加集体和个人收入,对利益分配的诉求较高,在要求保底收益的同时希望通过股份等形式获得租赁住房运营收益的分红。此外,由于集体建设用地再开发涉及地上物拆迁补偿等问题,尤其是在广州、深圳等集体土地开发强度较高的地区,集租房开发的高拆迁补偿成本和租赁住房的“低收益、长耗时”之间形成尖锐矛盾。为了提升开发商的投资意愿,地方政府通过提供补贴激励等方式寻求国有企业的合作。但根据访谈结果,国企项目负责人认为集租房项目的“政治任务”意义高于实际获益,对于项目投资、参与的积极性并不高。

5.3 集体经济组织实力弱

根据对北上广深集租房试点项目的实地调研,90.0%的被访村民对集租房建设表示支持,希望可以通过租赁住房的运营形成长期持续稳定的收入;在开发模式上,村集体倾向于通过自建自营完成集体土地租赁住房的开发,从而简化与开发商收益分配的博弈流程。然而,在笔者调研的10个集租房试点项目中,仅有一个集体经济组织实力雄厚、地理位置优越的村集体通过自建完成了开发。大部分村集体的集体经济组织实力不足,很难自主完成项目筹划、资金筹集与住房建设等工作。集体经济组织实力的不足,加之推动项目实施的“能人”缺失,是集租房建设进度滞后的重要原因之一。

如何利用集体土地的低成本优势,增加租赁住房的供应,是未来中国城市住房市场面临的关键问题。通过促进地方产业升级、调整税收结构的方式,减少地方政府对土地财政的依赖,减少打破土地供应垄断与地方政府财政收入之间的冲突,使政府有能力、有动力应对住房问题的挑战,实现从发展型政府向服务型政府的转变,是提升我国城乡发展质量和“以人民为中心”的城镇化进程的重大战略举措。

注释

① 国土资源部,住房城乡建设部.关于印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》的通知(国土资发[2017]100号).2017-08-21。

② 国有建设用地供应计划2007—2018. https://www.landchina.com。

③ 数据来源于2019年10月笔者在北京与北京规划部门政府官员的访谈。

④ 数据来源于2019年北京市人民政府《北京市申请中央财政支持住房租赁市场发展专项奖补资金报告》(未发布)。

参考文献

[1] 周飞舟. 生财有道:土地开发和转让中的政府和农民[J]. 社会学研究,2007(1):49-82,243-244.

ZHOU Feizhou. The Role of Government and Farmers in Land Development and Transfer[J]. Sociological Studies,2007(1): 49-82,243-244.

[2] TAO R,SU F,LIU M,et al. Land Leasing and Local Public Finance in China’s Regional Development: Evidence from Prefecture-Level Cities[J]. Urban Studies,2010,47(10): 2217-2236.

Yiju Real Estate Research Institute. Research on Rent-Income Ratio in 50 Cities in China[DB/OL]. 2017-07-29[2020-09-30].https://sanya.focus.cn/zixun/77999648b9c71deb.html.

TIAN Li. Land Use Transition Driven by the Industrialization and Land Capitalization:A Case Study on the Land Use Changes in the Peri-Urban Area of Jiangyin and Shunde During 2001–2010[J]. City Planning Review,2014,38(9):15-21.

WU Fuxiang,JIANG Fengzhen. Price-to-Rent Ratio,Housing Price-to-Income Ratio and Real Estate Market Regulation: An Empirical Analysis Based on the Comparison Between Regional Market Differences[J]. Contemporary Finance & Economics,2012(6): 80-88.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

封面图片源自:中国政府网

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】集体土地租赁住房发展:政策供给何以失灵——来自北上广深的观察与思考

规划问道

规划问道