大理市“双修”规划——下关片区总体城市设计与开发强度分区

上海同济城市规划设计研究院有限公司、大理市规划编制与信息中心

唐子来、付磊、姜秋全、黄建红、段伟、张泽、戚天宇、吴睎、顾月、赵菲菲、陈加筑、赵雪娇、戴轲、陈韵霖

2019年度全国优秀城市规划设计奖三等奖、2019年度上海市优秀城乡规划设计奖一等奖

2015年初,习总书记视察大理,明确要让苍山洱海的美景永驻人间。同年11月,中央城市工作会议指出:要加强城市设计,提倡城市修补。

在此背景下,设计团队于2016年走进大理,开展《大理市“双修”规划》。《下关片区总体城市设计与开发强度分区》作为其中一个完整项目,是“城市修补”工作的核心。

下关片区位于苍山洱海之间,历史上是大理古城的关口,解放后是大理州府与市区所在地,总面积约50平方公里。

图1:下关城区范围及总平面示意图

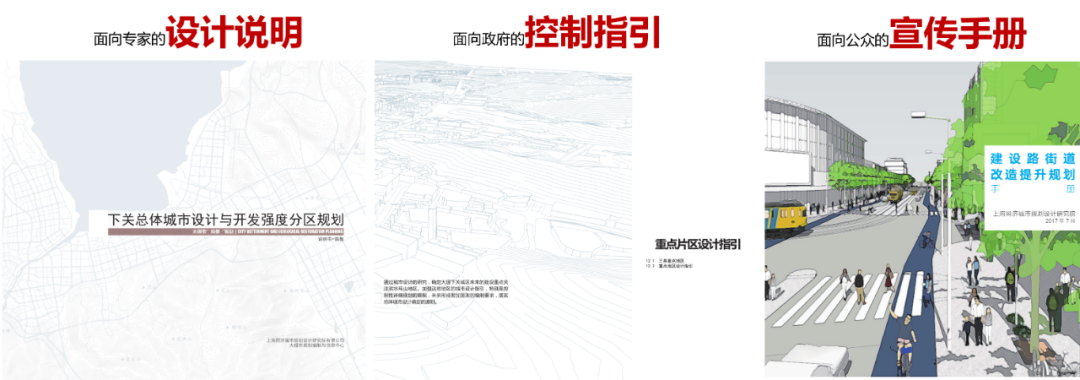

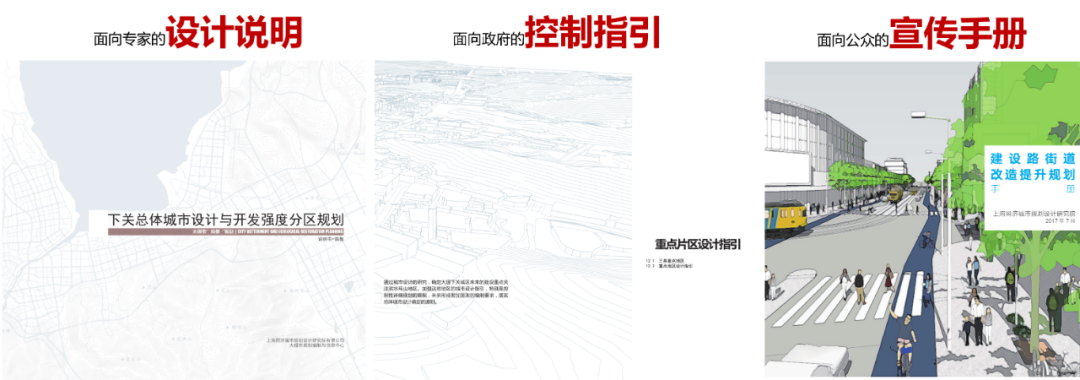

此次设计旨在“国际一流旅游城市”的战略目标指引下,从结构层面、设计层面和行动层面切入,达到好管理、能实施、易宣传的效果。

第一,紧抓苍山洱海就是大理的核心竞争力。在结构层面系统地保护城区自然山水格局,明确形象定位与风貌特色,以实际举措践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

第二,紧抓此次建成区修补型城市设计的特点,在设计层面从“形态和功能”把控城市空间秩序,梳理公共空间体系。

第三,紧抓“人民城市为人民”的设计宗旨,在行动层面通过充分的公众参与,对接详细规划与建设项目,落实设计效果。

最终形成面向专家的设计说明、面向政府的控制指引、面向公众的宣传手册等成果形式。

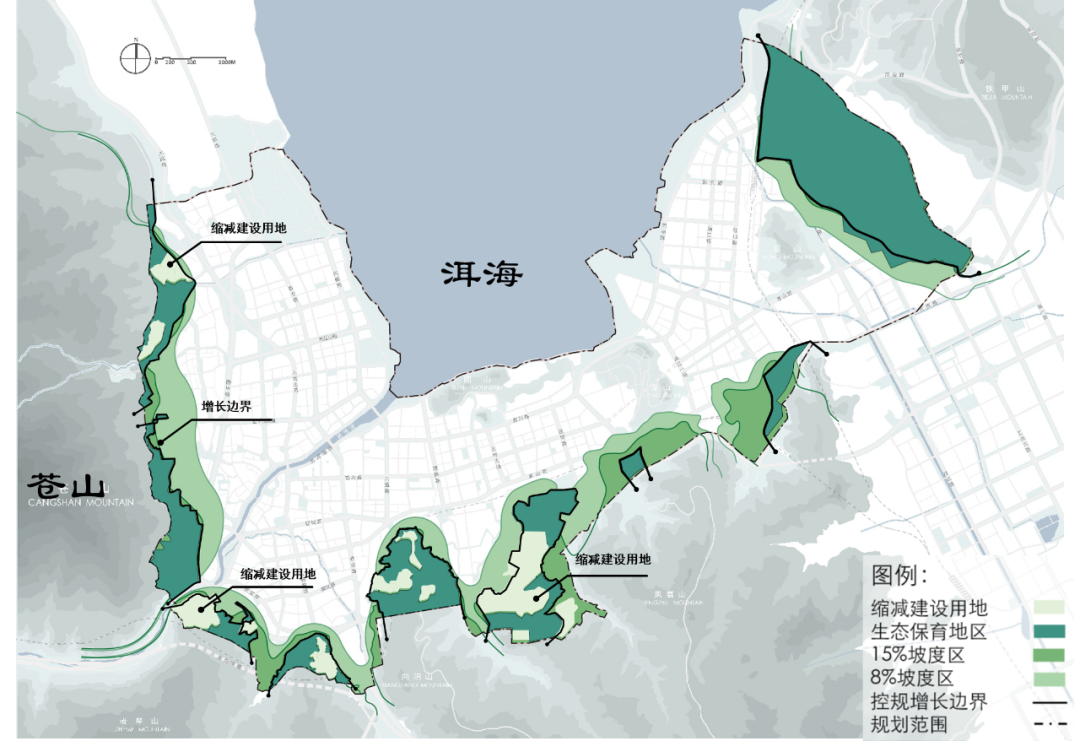

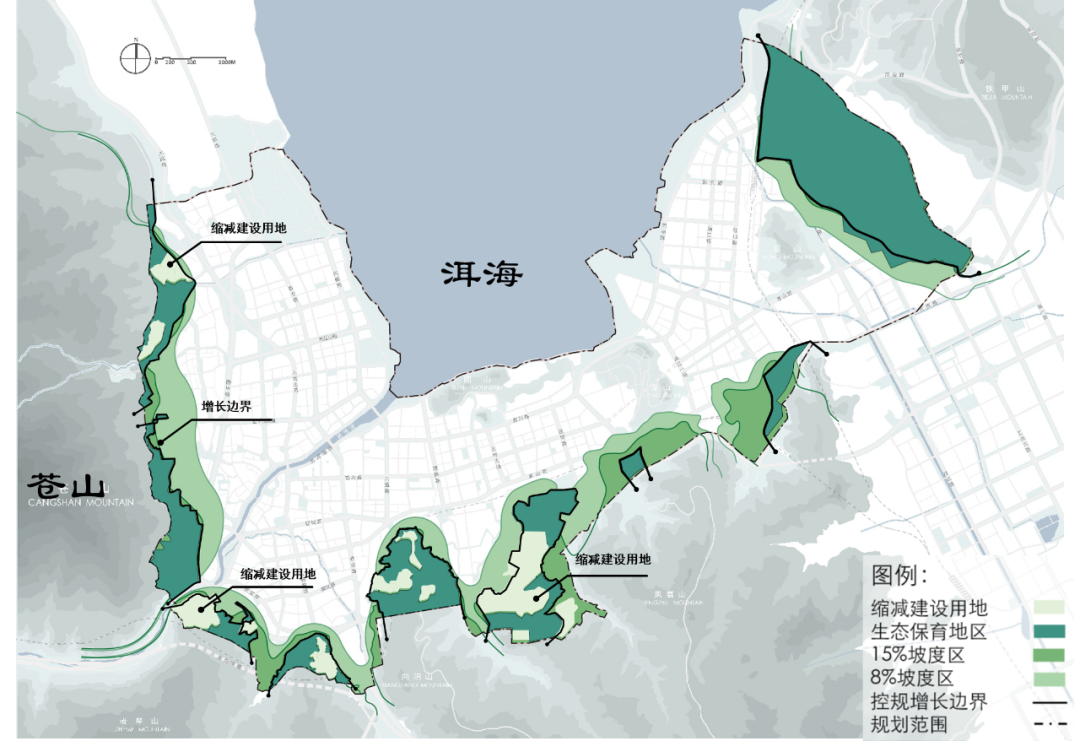

一,生态格局如何维护?近年来,下关片区建设用地快速扩张,不断突破苍山洱海的生态底线。

二,空间形态如何控制?大理市区建设长期存在“只顾城区看洱海,不管洱海看城区”的问题,滨水环山地区高层林立。近五年来,下关有28个通过审批的超高层居住项目,最高达到180米。

图3:苍山洱海边高层林立

三,地域特色如何彰显?经济导向的粗放开发造成特质弱化,大理极具特色的“三坊一照壁、四合五天井”的白族民居形式逐渐消融,百姓的“乡愁”难以为续。

此次设计抓住“风貌、文化和历史”三个维度,突出下关“苍洱风口、文化路口、历史关口”的特质。确定其风貌与特色定位聚焦:“苍洱风景的生态城区”、“人文风情的品质城区”、“关口风韵的特色城区”。

第一,关注山水格局,借用控山理水的手法,塑造“苍洱风景的生态城区”。

在生态格局分析的基础上,对接国土空间规划,通过“划定环山路、明确滨水线、确定缓冲区”等手段,确保生态敏感地区建筑减量化。

在城区内部,通过地形地貌分析,以苍山为屏,城中小山为园,控制近山地区的建设高度,确保“主路见山、山山互见”。

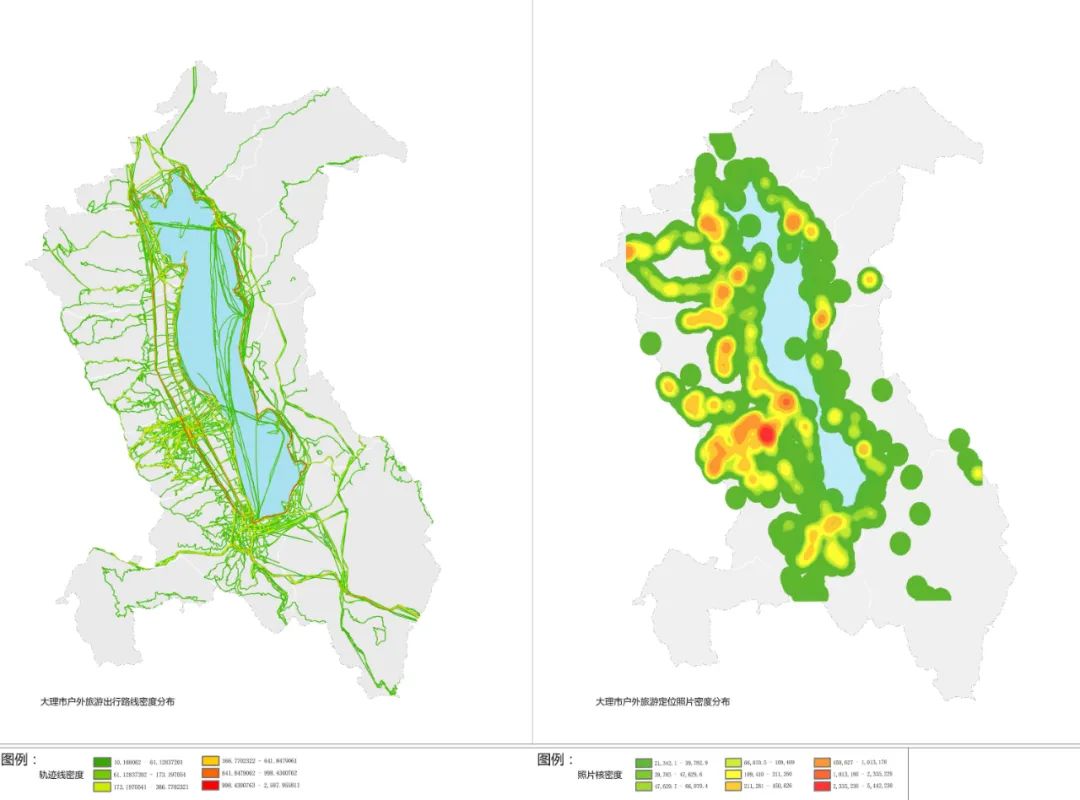

在滨水地区,通过大数据分析人群活动特征,引导滨水空间的功能分层,激发活力。

在山海之间,依托公共空间节点,构建慢行通廊,塑造慢行活力核心。

图4:苍洱风景的生态城区

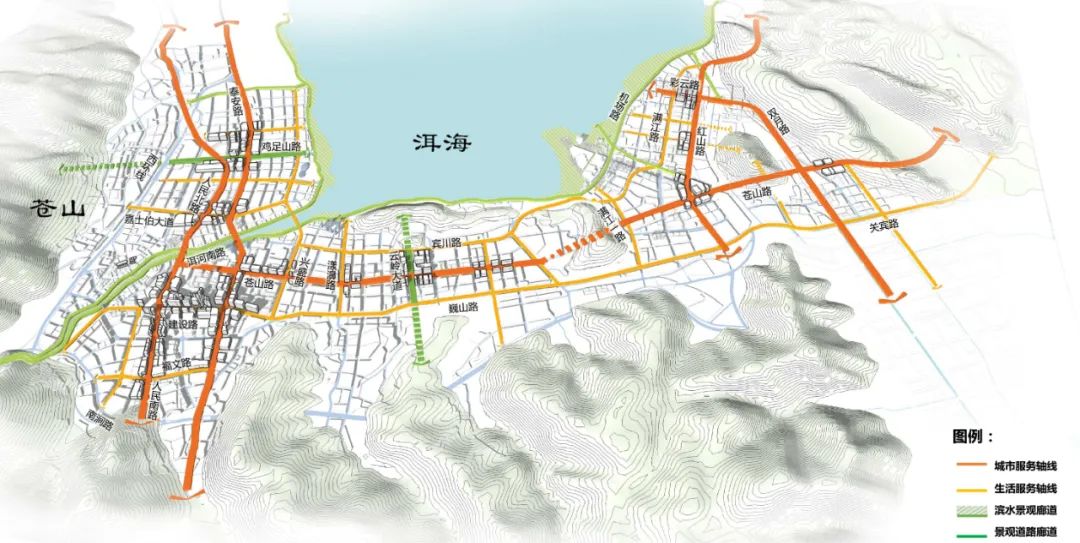

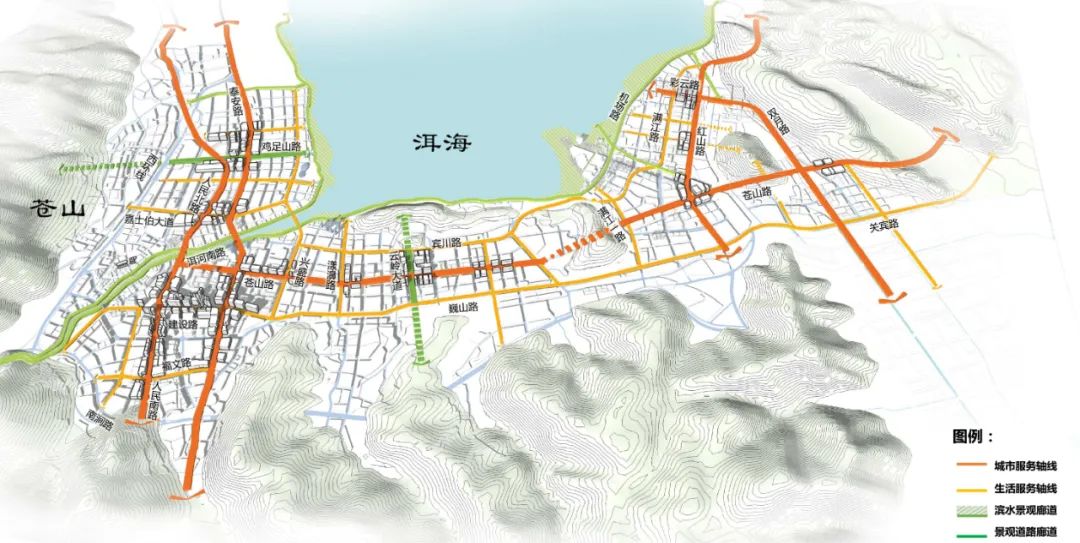

第二,关注建成区的空间形态控制,梳理公共空间体系与空间秩序,塑造“人文风情的品质城区”。

公共空间节点方面,重点把控“公共活动、历史文化、景观与交通枢纽”等五类空间核心与节点。

空间发展轴线方面,关注旅游对大理的重要意义,除服务功能轴线外,重点构筑景观廊道。

风貌分区方面,以街区为单元,分类细化风貌管控与色彩引导要求,对接详细规划。

空间形态控制方面,突出大理重形象的要求,重点把控大理城区的天际轮廓线。选取滨海近山的多处观景热点,分析这些视点“看城区”的天际线。

根据“衬景+韵律”以及“层次+簇群”的美学原则,对城区现状高度进行修正,确定高度基准模型。严控“滨洱海、环苍山”地区的建筑高度,控高标准伴随用地远离“生态与景观敏感地区”而升高。

在原有高度分级基础上,增加36米、60米的控高等级,改变现状建筑高度集中在12米和100米的情形。

另一方面,从经济视角出发,综合分析“服务、交通以及环境因子”,确定开发强度分区。

图5:人文风情的品质城区

第三,结合空间资源特质,设置“八馆四堂三场”,加强文化展示;规划两大创意园区,引领文化生产;建设15处市级文化设施,引领文化生活。塑造“关口风韵的特色城区”。

最后,加强“滨洱海、环苍山”的重点地区建设指引,建立指标体系,强化城市设计向法定规划的传导。通过三维模型、经济测算,提出重点地区的目标、功能、结构、形态、高度、强度等引导与控制要求。

不同于一般城市,旅游城市需要提出形态控制与经济发展并重的设计管控思路。近年来,下关片区追求观海景观,偏好“高层低密度”的现代居住区模式,破坏传统的风貌特质。

因此,一方面需要从空间形态视角出发,修补城区现状的天际轮廓线,优化高度格局,形成高度基准模型。

另一方面,需要从经济效率视角出发,综合分析下关服务、交通以及环境因子,确定强度基准模型。

最终,通过大理日照、建筑密度等要求,校核两个基准模型的匹配关系,避免生态与景观敏感地区追求“高层低密度”的模式,形成最终的开发管控要求。

图7:旅游城市建成区的开发强度控制技术路线示意

在规划启动时,开展“大理童画”活动,以“孩子心中的大理”为主题,组织逾千名小学生共绘大理未来。最终,百余幅获奖作品为本次设计提供了新视角。

通过绘画发现:孩子们格外关注生态环境、民俗风情、民族建筑。因而在设计中加强对生态和民居特质的分析。

在规划过程中,制作“街道改造提升手册”,吸引市民为设计方案献计献策。市民手册引发市民的广泛的讨论,大家对已有的“大理百年建设路商业街”拓宽车行道的改造计划提出异议,引发人们关注慢行活力与健康生活。

图8:“大理童画”纪念册封面、封底

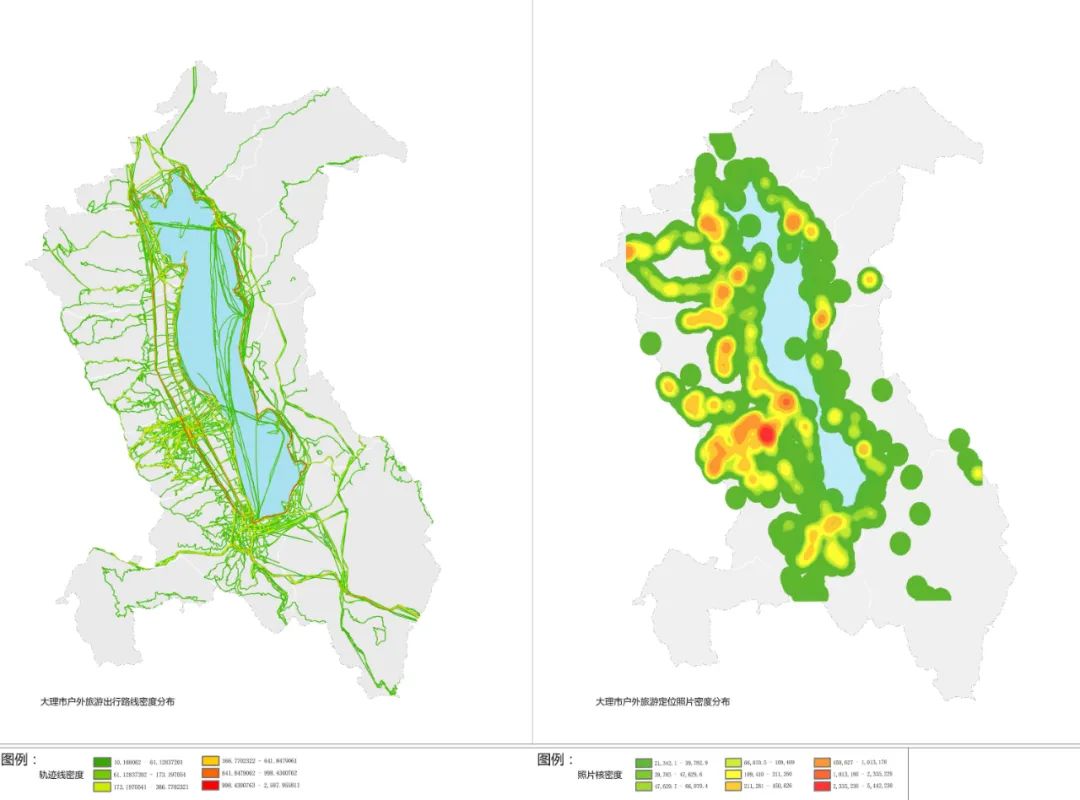

此次城市设计依托大数据专题研究,加强对人群活动特征的把控。重点分析道路服务能力、公交服务效率、旅游服务密度以及人群空间集聚特征等方面。

其分析结果,为空间结构的确定、观景点的选择以及公共空间的体系提供支撑。

图9:大理市户外旅游热度分析

第一,在城市设计之后,团队继续编制法定详细规划,落实刚性管控要求。使规划从“目标的战略引领”到 “设计的形态格局”再到“详规的实施管控”,有连续的传导性。

第二,该城市设计成为大理旧改工作的指导文件之一,结合本团队编制的法定详细规划,降低许多已批乃至在建的住宅高度。包括降低正在建设的180米住宅至百米左右。

第三,严控“滨海环山”地区的建筑风格,引导适宜的重点地区考虑传统空间肌理,采用低层高密度的街区式布局。

图10:下关南旧改片区设计平面示意图

大理作为全球知名的旅游城市,任何一个小的规划失误都可能引起全国的关注。其总体城市设计需要以战略和结构思维,通过市民的广泛参与、政府高度认可的设计,引领转型时期的城区建设,才能不负习总书记对大理“留得住绿水青山,记得住乡愁”的期望。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):获奖项目 | 大理市“双修”规划——下关片区总体城市设计与开发强度分区

规划问道

规划问道