他是20世纪五六十年代的清华学子,也是改革开放后最早留学海外的建筑学者。在他心中,建筑专业不仅仅是勾勒空间的艺术,它有着更深远的意义,每迈进一步都能发现新的风景。他不畏艰辛,用两年多时间遍踏地中海沿岸欧、亚、非三洲160多座历史名城,潜心编撰出我国第一部关于国外历史环境保护的学术专著。他不问浮华尘世,倾尽毕生心血,只为成就一部鸿篇巨著。他就是我国著名建筑学家,中国工程院院士,中国城市规划设计研究院研究员、学术顾问——王瑞珠。

世界建筑史学的历史及现状

建筑是人类最基本和最古老的活动领域之一。城市和建筑遗产构成了人类物质文明的重要组成部分,是人类在世界上留下的尺度最大、最主要也是最直观的形象记录,是其力量和才能在历史上的主要表现形式。作为记载人类在这一部门活动及其成就的类书,建筑史构成了人类文明史的重要组成部分,对它的研究,在认识人类自身的能力和成就上,具有重大的理论意义和学术价值,同时它也是提高城市规划和建筑界理论和设计水平的重要学科基石之一。因此,在国外,凡科学和文化发达的国家,都非常重视大型建筑史书的编纂,并把它们作为国家的重要文化工程来对待。

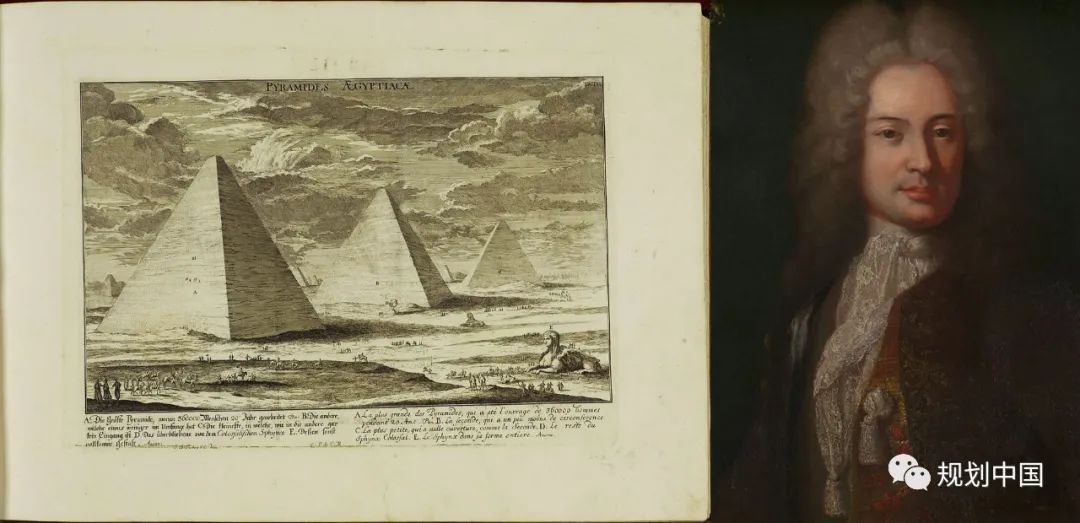

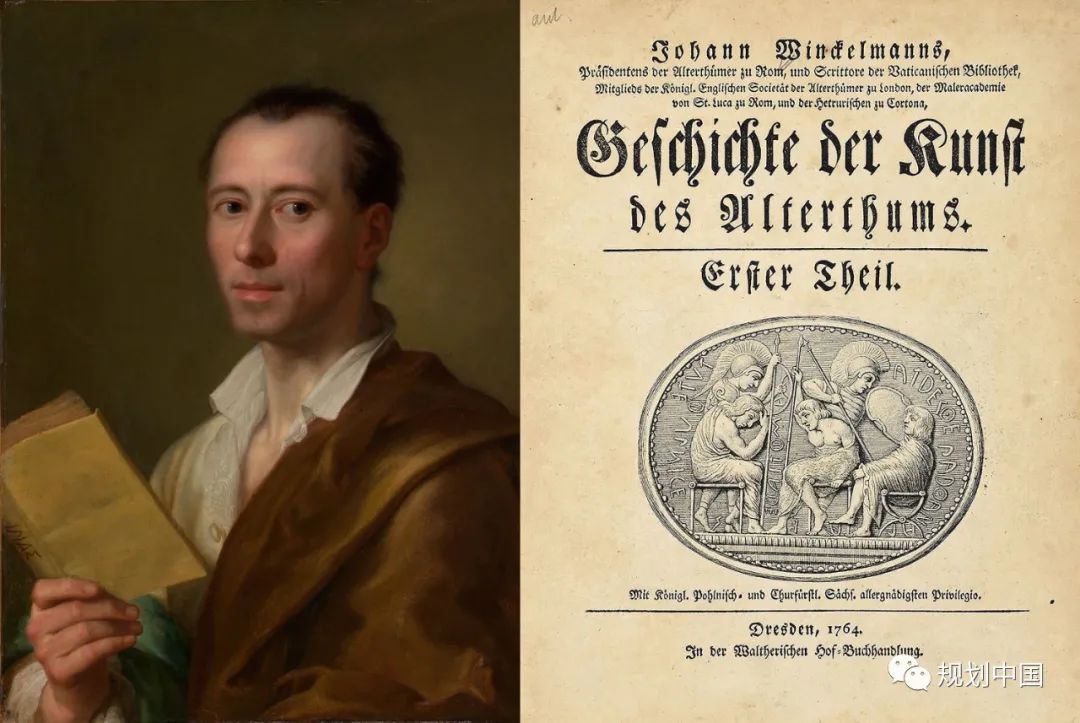

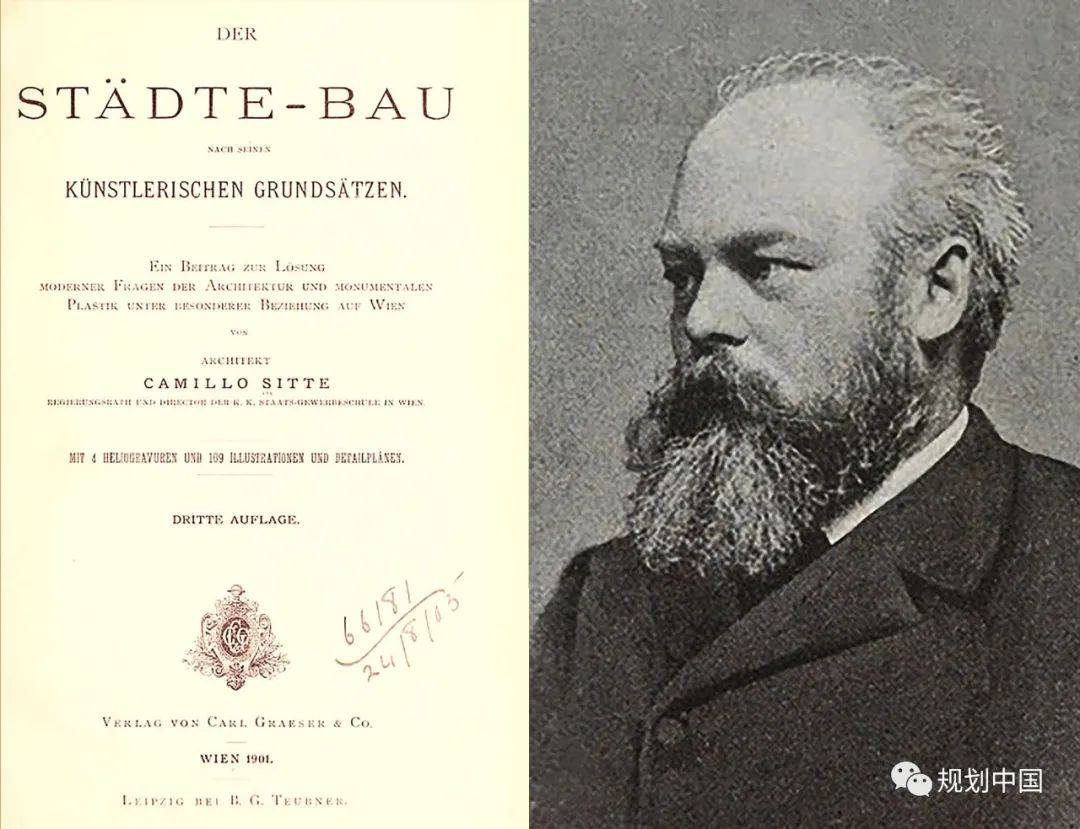

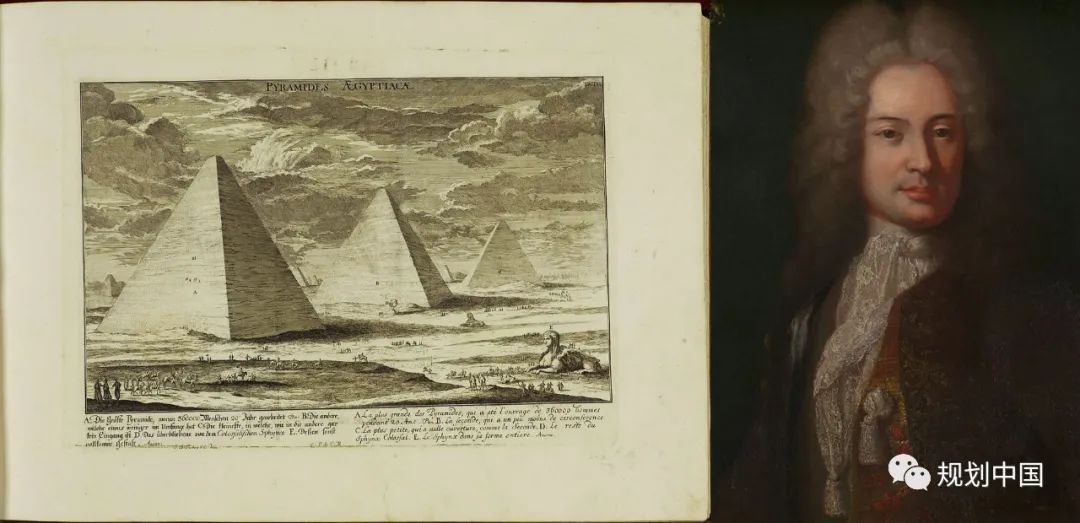

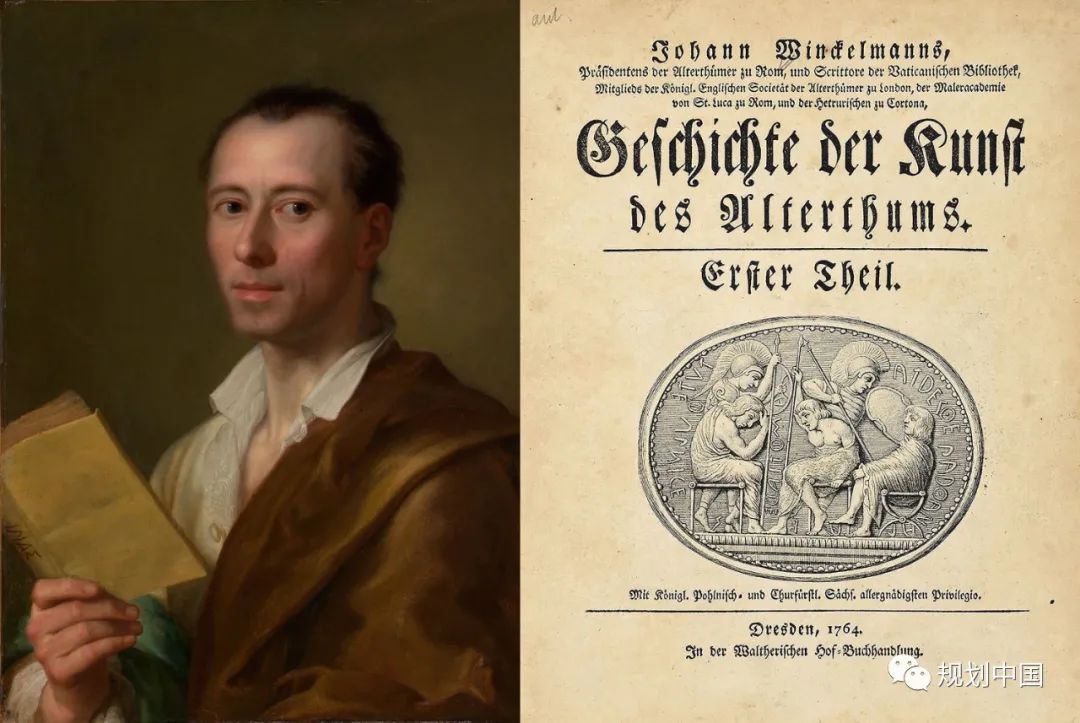

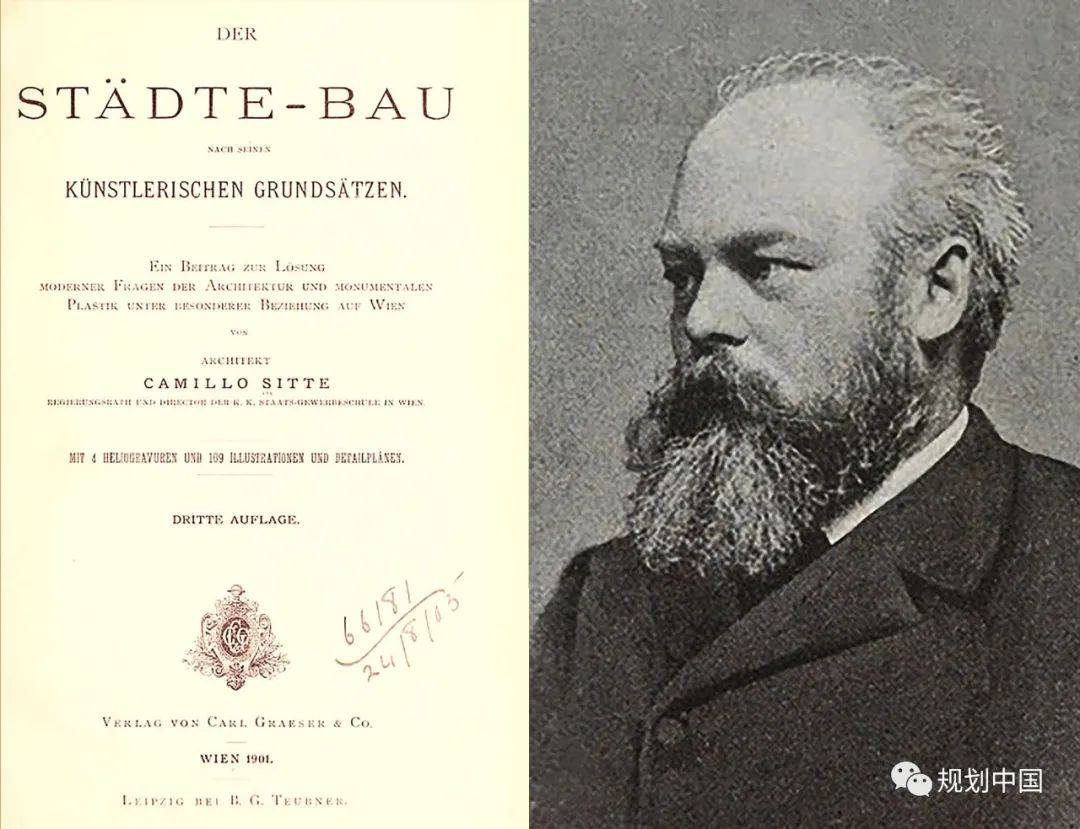

在西方,德国是起步较早的国家。建筑史和艺术史正是在这里,首先被提到正式学科的高度。维也纳建筑师埃尔拉赫(Fischer von Erlach,1693~1742年)于1721年出版的《历史建筑图谱》(Entwurff einer Historischen Architektur),可以认为是第一部用比较研究法撰写的世界建筑史,其中不但包括古代和当代,而且第一次列入了埃及、中国和伊斯兰教建筑的内容(该书用德文和法文写成,1930年又有了英文译本)(图1)。接下来另一部更有影响的著作就是被称为近代艺术史之父的温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717~1768年)于1764年发表的《古代艺术史》(图2),尽管建筑只是其中的一部分。到19世纪末至20世纪初,德国建筑史学中出现了两个值得一提的人物:一个是弗兰克尔(Paul Frankl,1878~1962年),他早期最主要的著作是《建筑艺术的发展阶段》(Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst,1914年;英译本名《1420~1900年的建筑史基础,建筑风格的四个阶段》:The Principles of Architectural History:The Four Phases of Architectural Style,1420-1900);另一个是西特(Camillo Sitte,1843~1903年),他的《依据艺术原则的城市规划》(Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen,1889年)是最早把城市作为艺术作品来研究的著作之一(图3)。

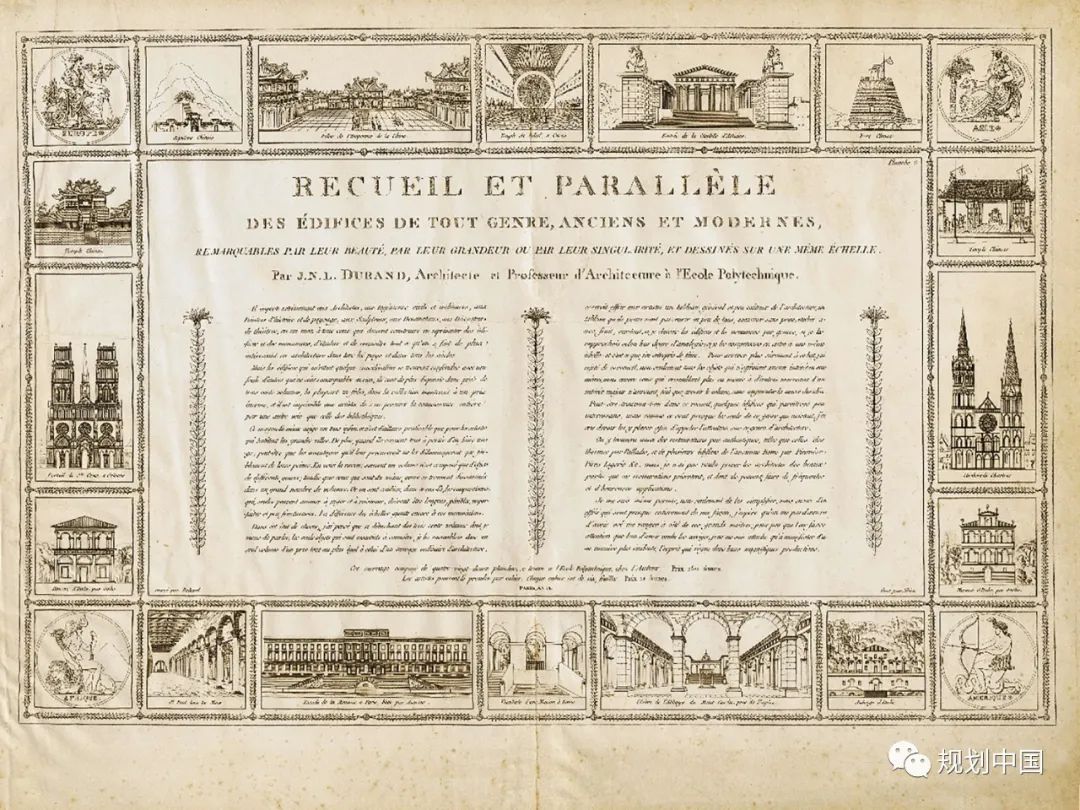

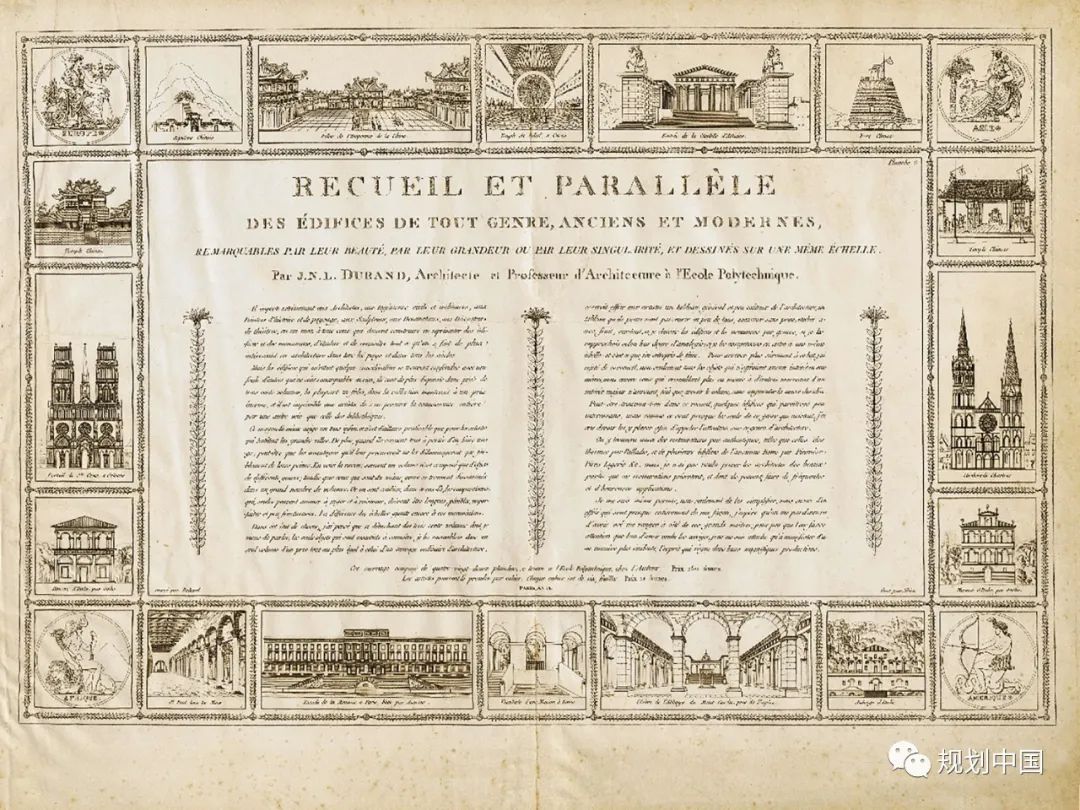

在法国,一般认为,最早的建筑史学作品是和路易十四的亲信、国务活动家柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert,1619~1683年)1671年创建的王家建筑科学院相联系而诞生的(图4)。1752年布隆代尔(J.F.Blondel,1705~1774年)出版了第一本现代意义上的建筑史书(四卷本的《法兰西建筑》,Architecture françoise,1752~1756年)。1800年,当时的高等技术学校教授迪朗(J.-N.-L.Durand,1760~1834年)发表了两卷本的《古代和近代各种建筑的汇编和比较》(Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes.remarquables par leur beauté, par leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle)(图5)。书中把埃及、希腊、罗马、哥特和文艺复兴建筑并列,在当时建筑史书的编纂中可谓一大进步。1822年,作为西方建筑学教育大本营的巴黎美术学院创设了第一个建筑史方面的教授职位。这时期的一些建筑史书已经有了线条插图,包括立面和平面。

图4、油画:柯尔贝尔向法国国王路易十四介绍王家科学院成员

图5、迪朗《古代和近代各种建筑的汇编和比较》一书扉页

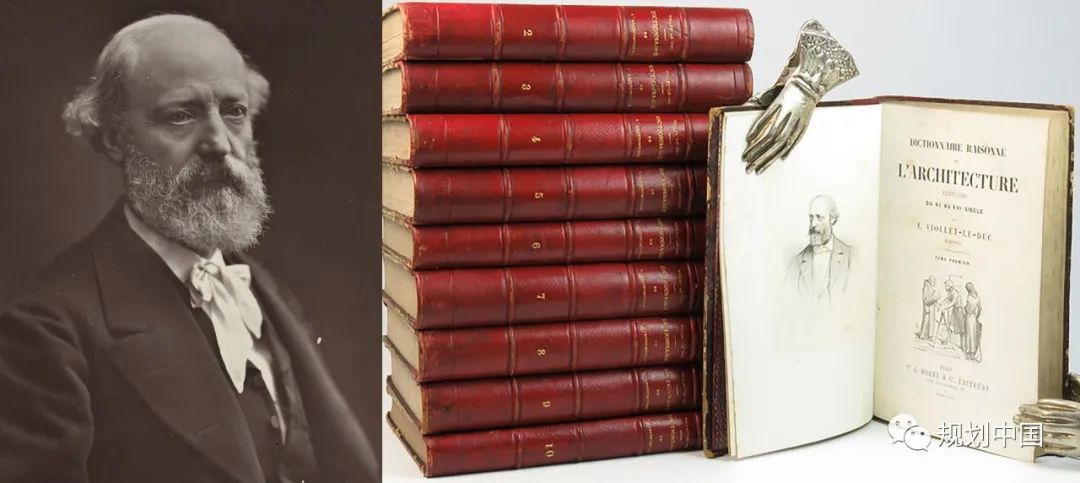

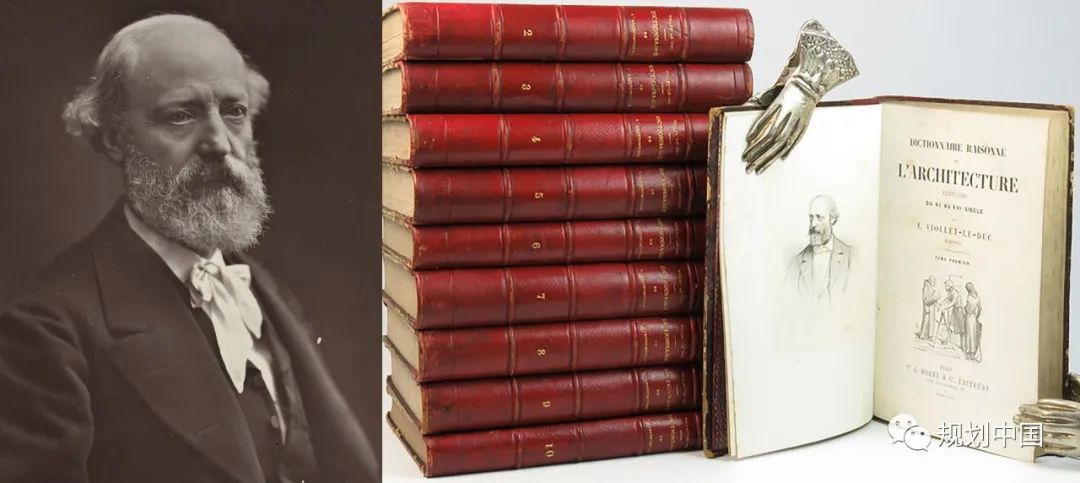

19世纪下半叶在法国建筑史书的编写中最值得一提的有两个人物。一个是维奥莱-勒-迪克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,1814~1879年),他是当时法国和欧洲文物建筑修复的权威,领导修复了大量的中世纪建筑。他把自己在修复法国中世纪建筑时所获得的知识集中在10卷本的(1854~1868年)中(图6)。这部以辞书形式出现的丛书堪称19世纪建筑史上纪念碑式的著作。在这方面另一个著名人物即舒瓦齐(Auguste Choisy,1841~1909年),他本是一个公路和桥梁工程师,主要著作中最著名的就是1899年初版、以后又在各法语国家(法国、瑞士等)一再重印的《建筑史》(Histoire de l’Architecture,两卷本)。书中特别重视工程结构方面的问题,插图以线条轴测图居多。

图6、维奥莱-勒-迪克及其《11~16世纪法国建筑伦理辞典》(十卷本)

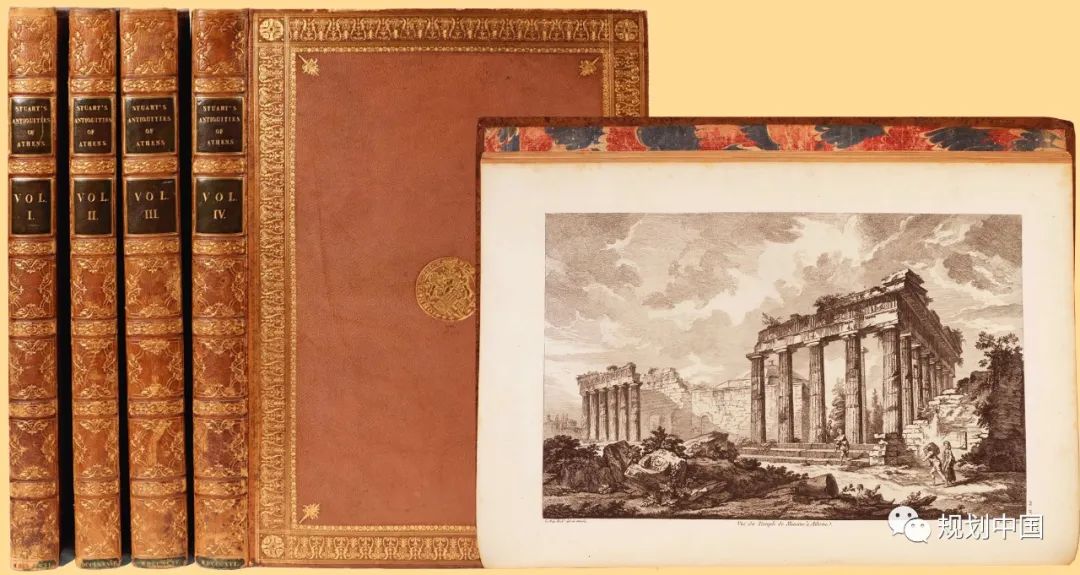

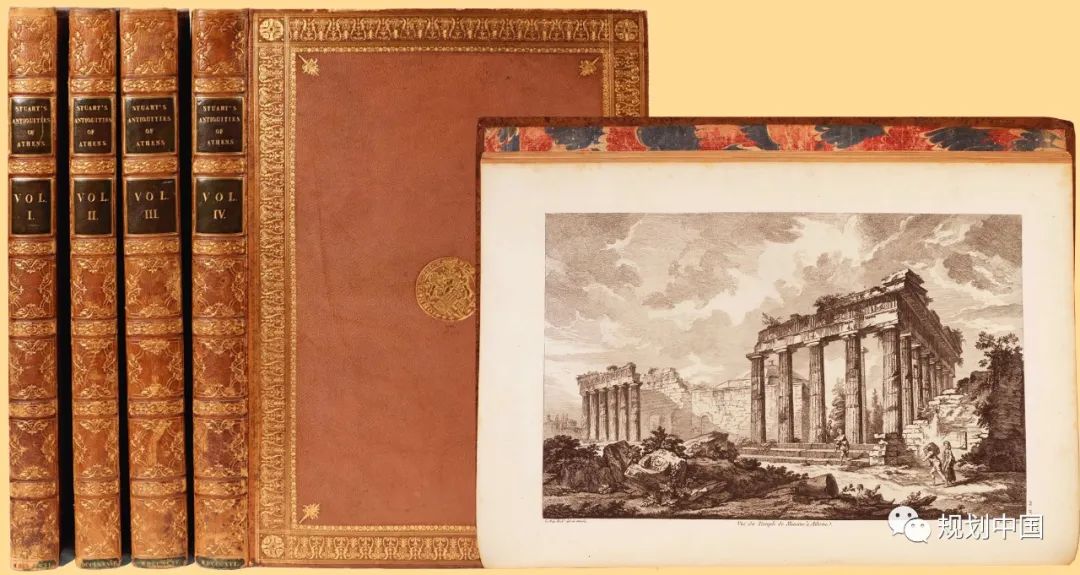

英国早在17世纪70年代,考古学家奥布里(John Aubrey,1626~1697年)即开始尝试建立英国中世纪的建筑年表。18世纪,英国古物研究者协会秘书斯图克莱(William Stukeley,1687~1765年)在1724年出版了《神奇旅游……关于在英国漫游中所见古迹及自然和艺术奇观的报告》。这是最早纳有中世纪建筑平面的著作。这时期的一批职业考古学家,在认真地记录古代遗址方面更做了许多有益的工作。著名的如1762年斯图尔特(James Stuart,1713~1788年)和里韦特(Nicholas Revett,1720~1804年)发表的《雅典古迹》(图7、图8)。

图7、斯图尔特(右)和里韦特(左)

图8、斯图尔特和里韦特《雅典古迹》,全书及图版

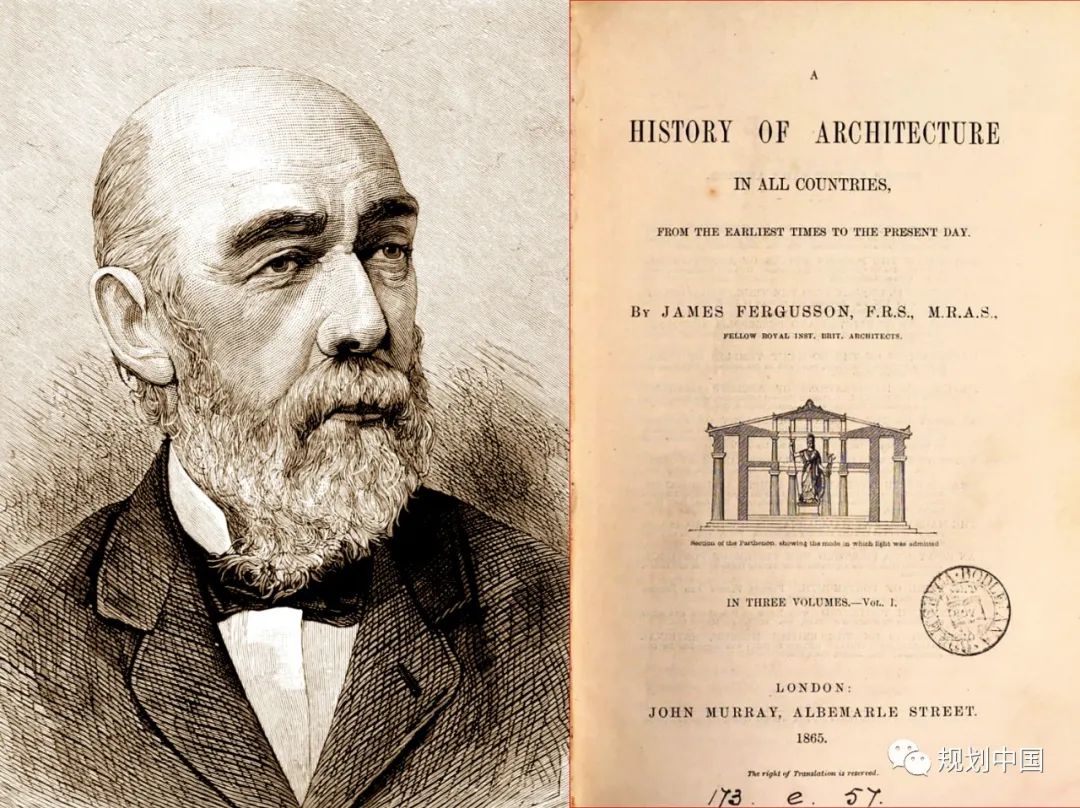

在世界建筑史的编写上,英国最值得提及的著作有三部:

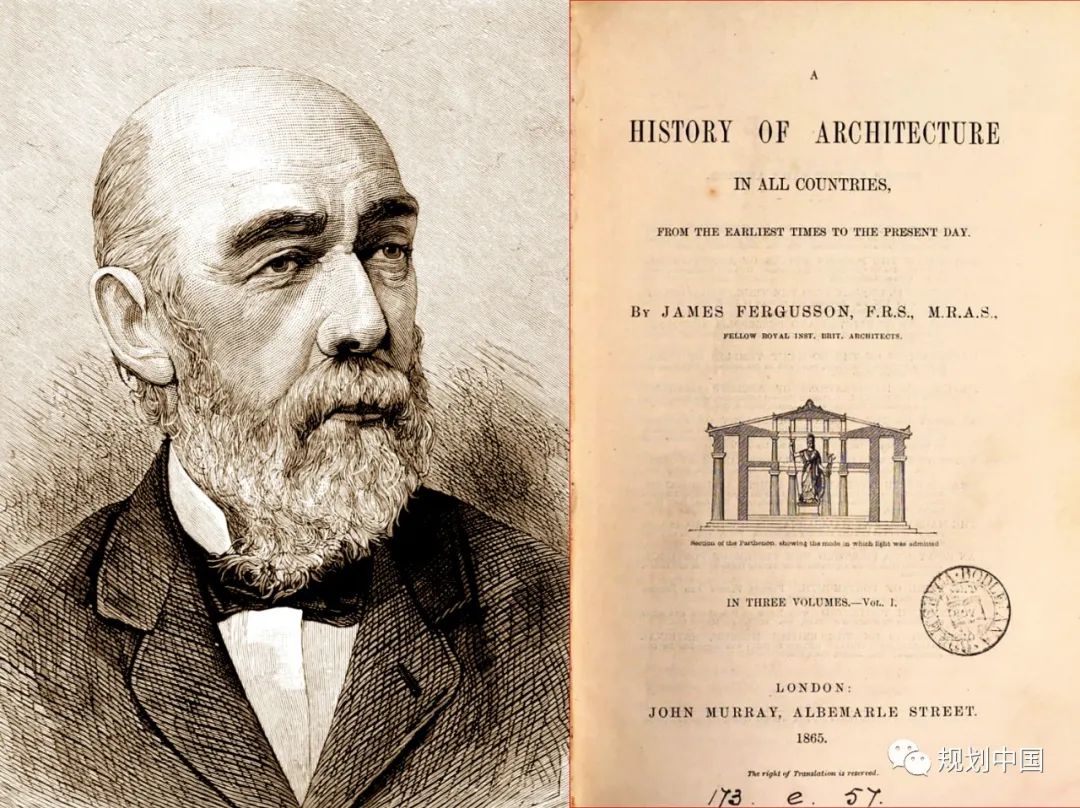

首先是弗格森(James Fergusson,1808~1886年)1865~1867年完成的三卷本的《建筑史》(图9)。这本书无论从时间跨度上还是从包含的国家和地区上,都达到了当时的一流水平。书中附有木刻插图,可读性很强,非常普及。以后又接连出了几版,颇受欢迎。

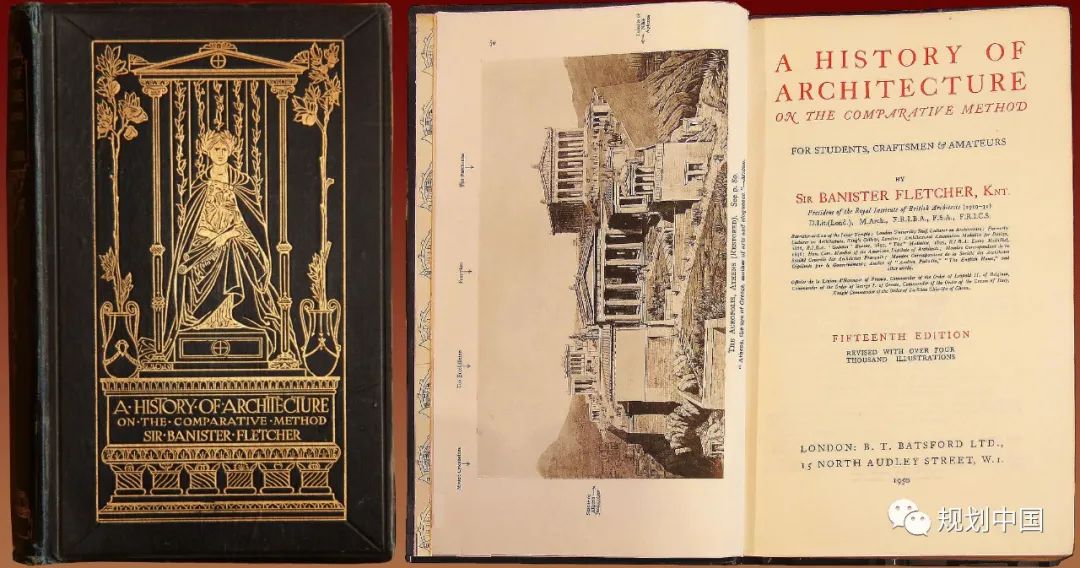

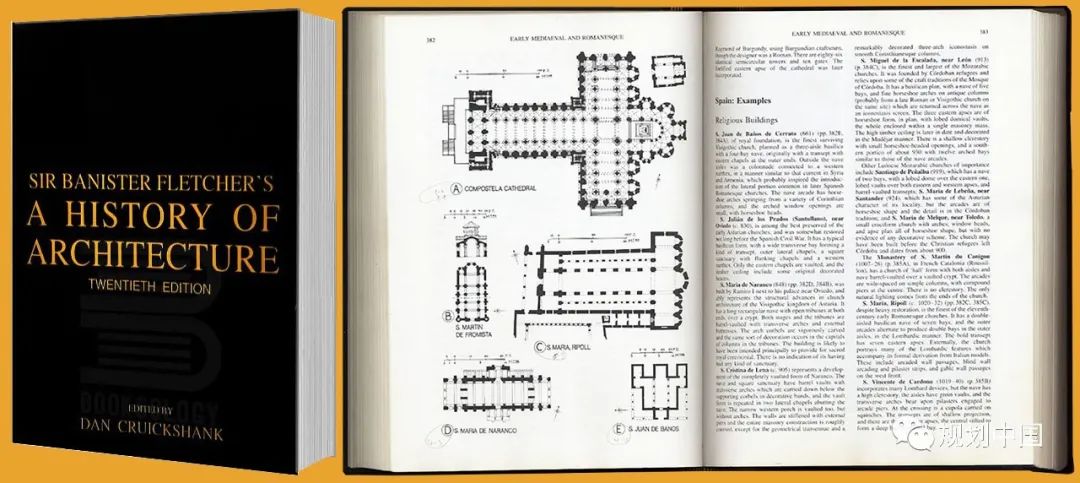

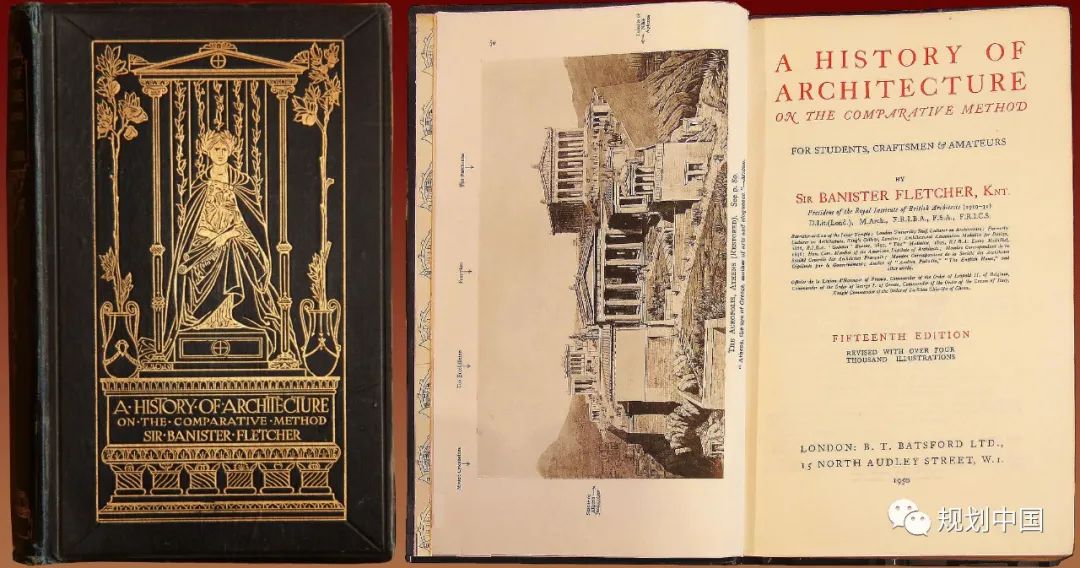

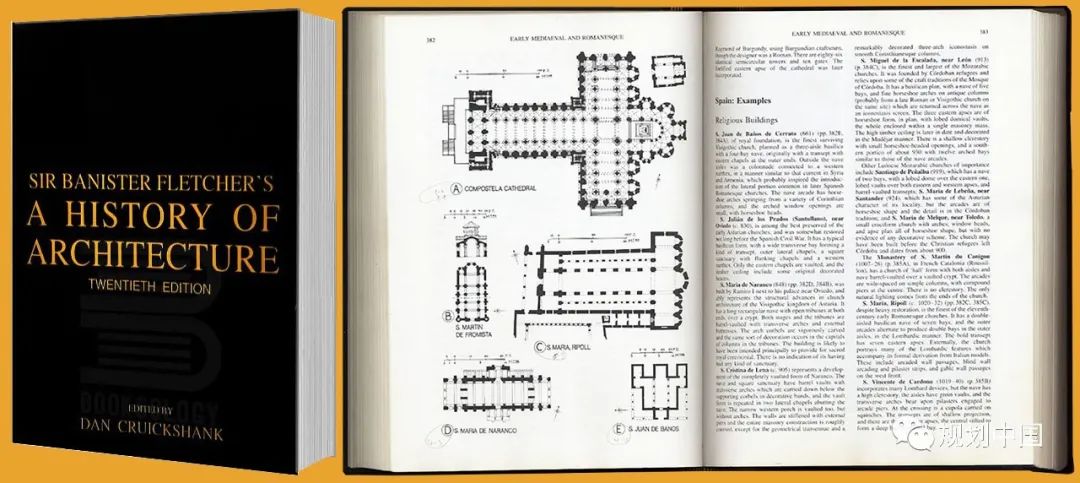

第二部就是B.弗莱彻(Banister Fletcher,1866~1953年,图10)的《比较建筑史》(A History of Architecture on the Comparative Method)。1953年去世的弗莱彻是继弗格森之后19世纪的最后一位建筑史家。他和父亲一起写的这部建筑史初版于1896年,当时只有300页、115幅(另说159幅)插图。但到1931年第9版时已达1000页、4000余幅插图。线条图是1901年第4版时出现的,很有特色。该书在弗莱彻生前已出到第15版(1950年,图11),几乎是那个年代建筑专业学生的必读书(梁思成先生宾大笔记本中的图稿,绝大部分都是来自这部著作);弗莱彻去世后,又由别人以所谓《弗莱彻建筑史》(Banister Fletcher’s A History of Architecture)的名义一再修订再版,目前已出到第20版(图12),范围扩大了,但特点似不及以前突出。

第三个是由德裔英国艺术史家佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner,1902~1983年,图13)主持,由企鹅出版社(Penguin Books,创立于1935年)出版的一套鹈鹕艺术丛书(Pelican Books of Art)。从1953年开始起到上世纪70年代末,已出了50余册,现转给耶鲁大学出版社继续发行。该系列图书系在世界范围内组稿,由权威学者撰写,其学术意义被认为已超过原有的牛津艺术史丛书,其中对一些问题的考证颇详,并列有索引和原始文献材料出处。但这两种艺术史丛书内容很杂,除建筑外,还包括雕刻、绘画等,详尽程度也参差不齐,并不是系统性很强的丛书。

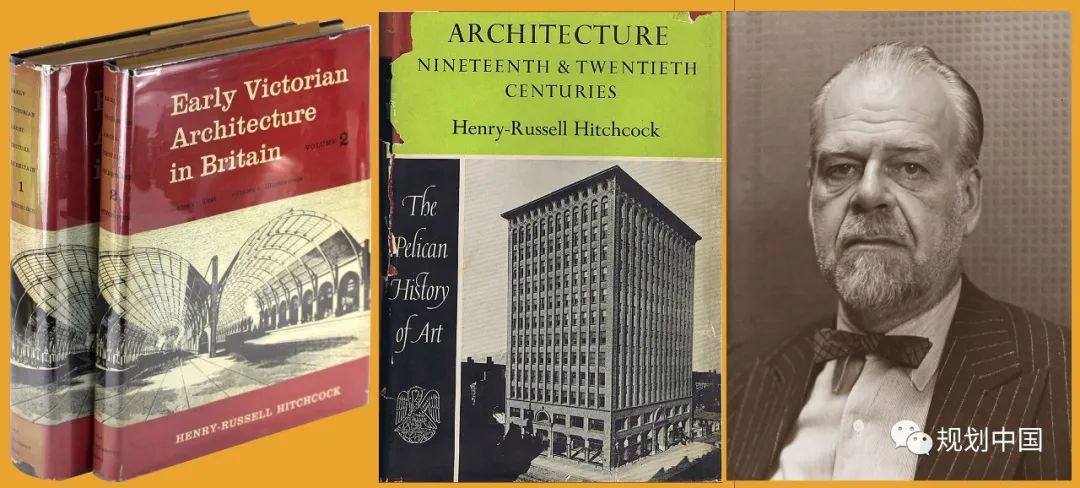

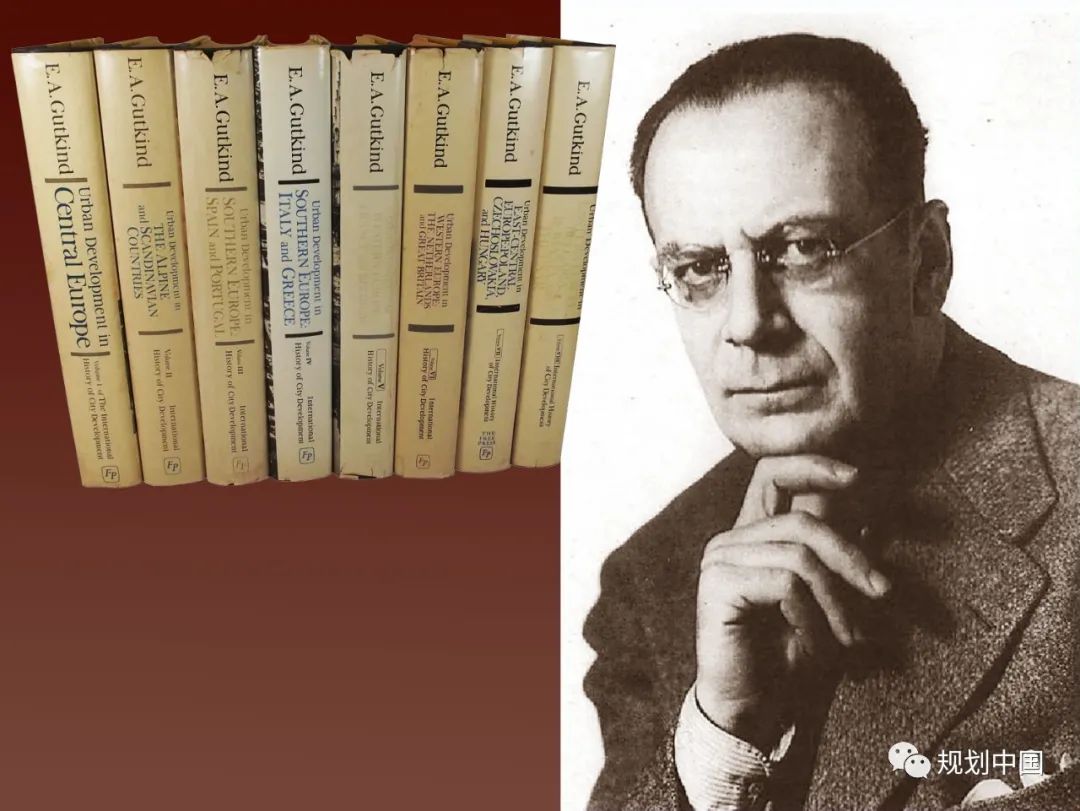

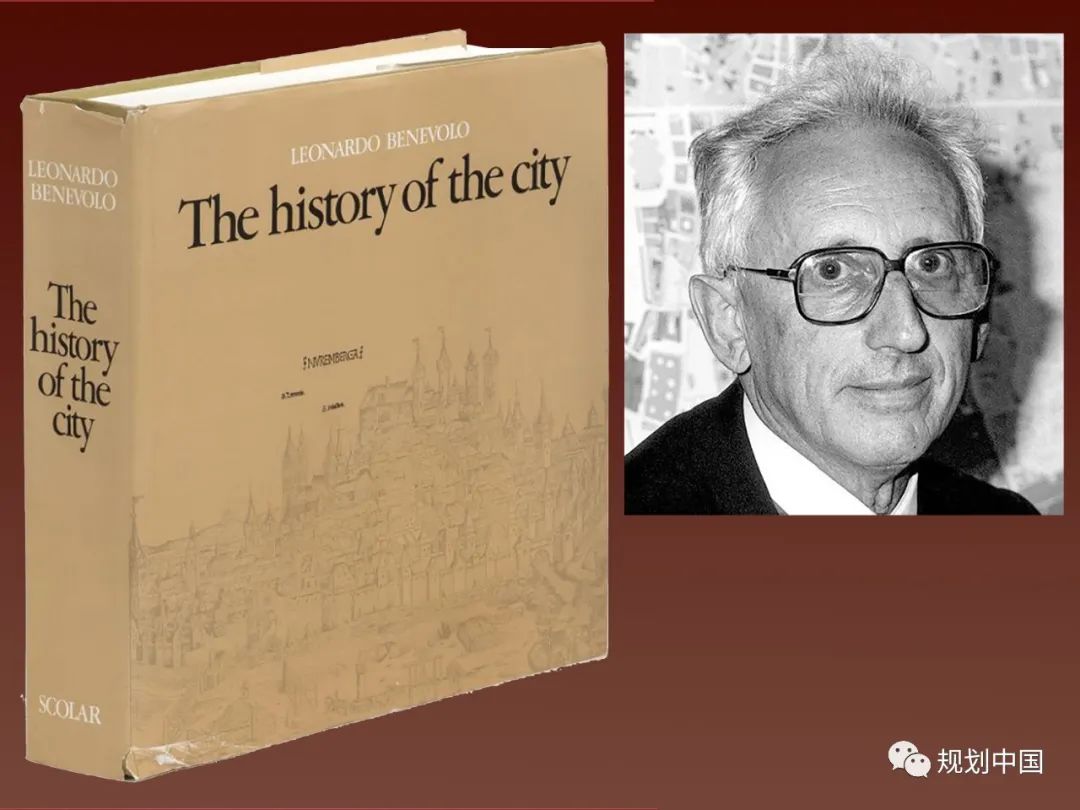

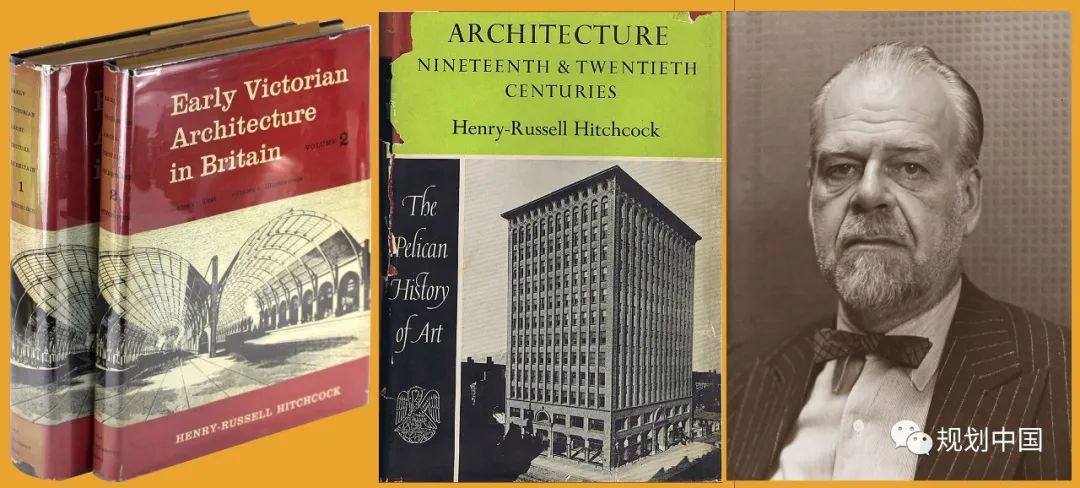

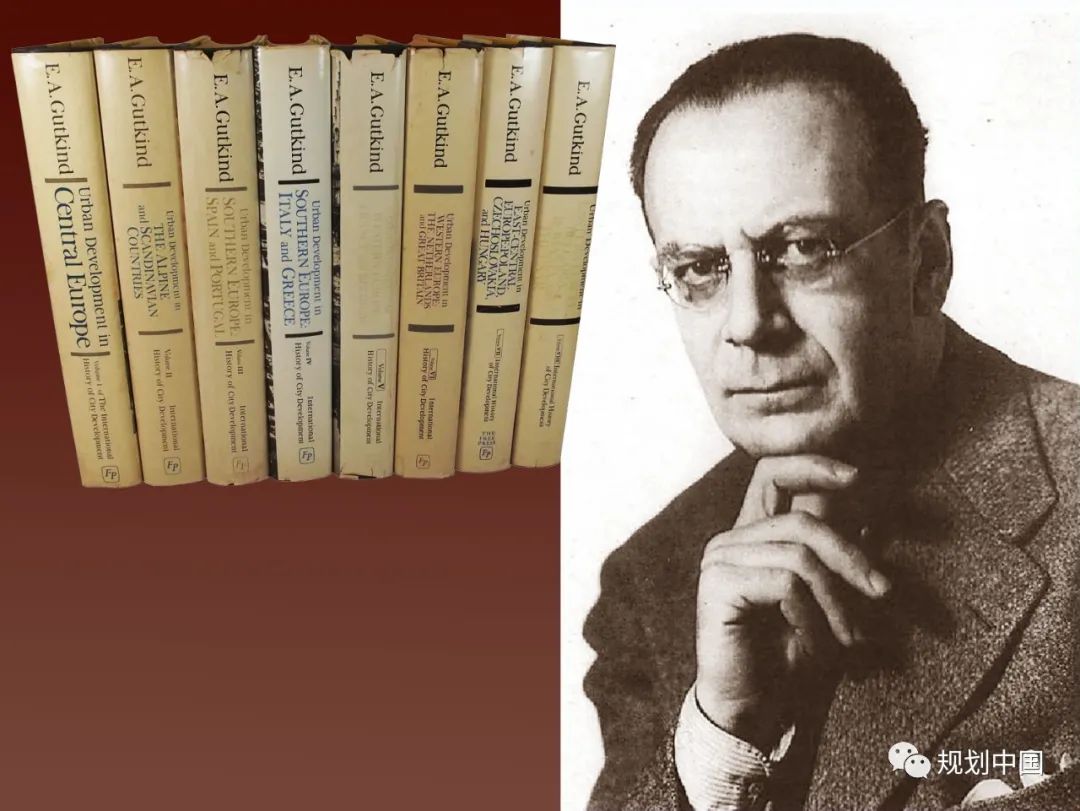

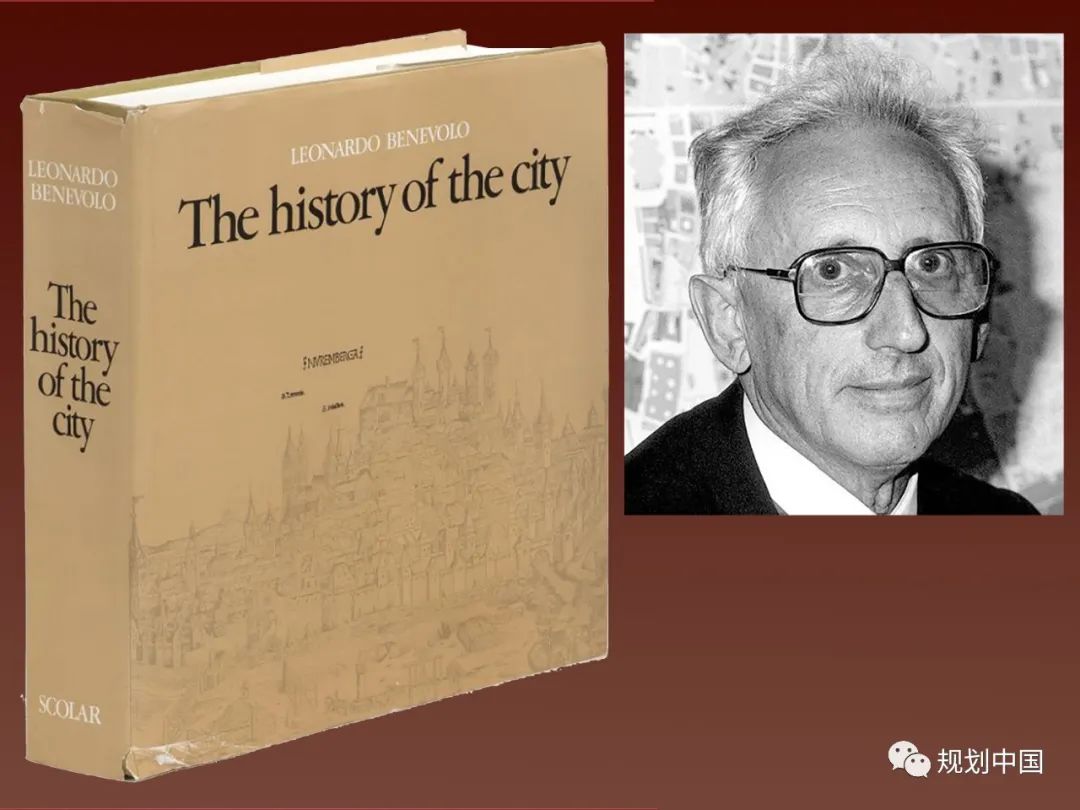

和欧洲国家比起来,美国虽然建国晚,古迹少,但在建筑史学研究方面还是有不少可称道之处。特别在西亚古代建筑史的研究上,其中又以芝加哥大学东方学院表现最为突出。在近代史方面,美国学者也有不少贡献。如希契科克(Henry-Russell Hitchcock,1903~1987年)的《英国早期维多利亚建筑》(两卷,1954年)及《19~20世纪的建筑》(图14),后者流传很广,很快便有了其它国家的译本。另一个给人深刻印象的学术著作当属宾夕法尼亚大学教授古金德(Erwin Anton Gutkind,1886~1968年)八卷本的《国际城市发展史》(International History of city development,1964~1968年,图15)。其它如意大利贝内沃洛(Leonardo Benevolo,1923~2017年)的《城市史》(Storia della Città)(图16),也是比较有名的著作(该书已被译成英、德等多国文字)。

图14、希契科克及其著作(《英国早期维多利亚建筑》、《19~20世纪的建筑》)

图16、贝内沃洛《城市史》,原为意大利文,图示法文版

前苏联在编写世界建筑史方面,也做出了许多成绩。如莫斯科建筑学院教授布宁(А.В.Бунин,1905~1977年)和萨瓦列恩斯卡娅(Т.Ф.Саваренская)合著的《城市建设艺术史》(История Градостроительного Искусства,两卷本),该书曾获前苏联国家奖。

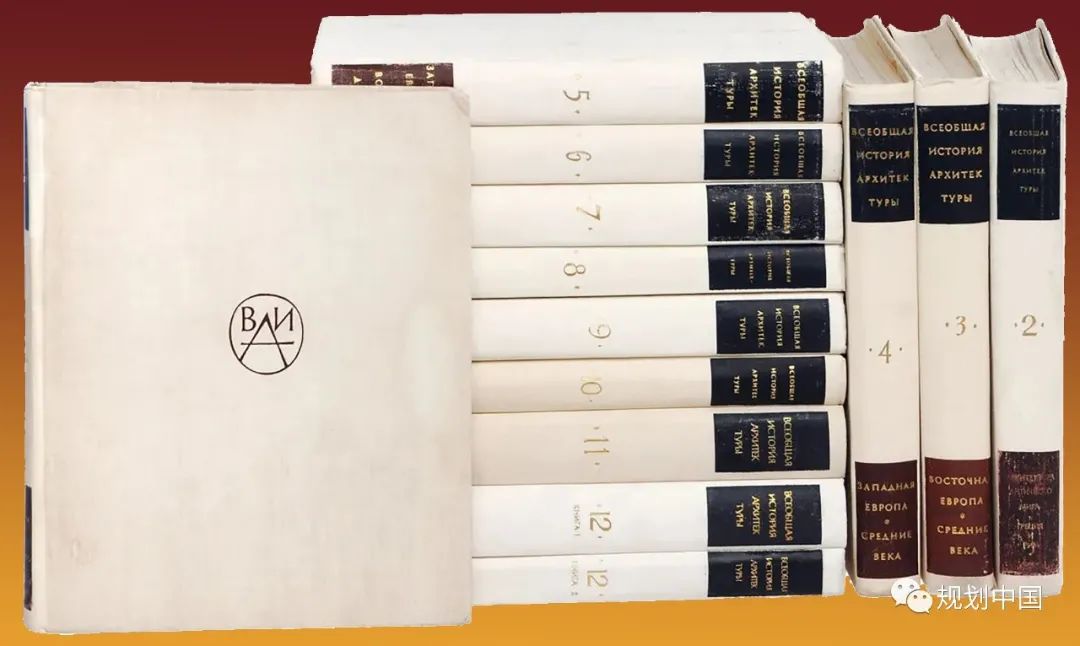

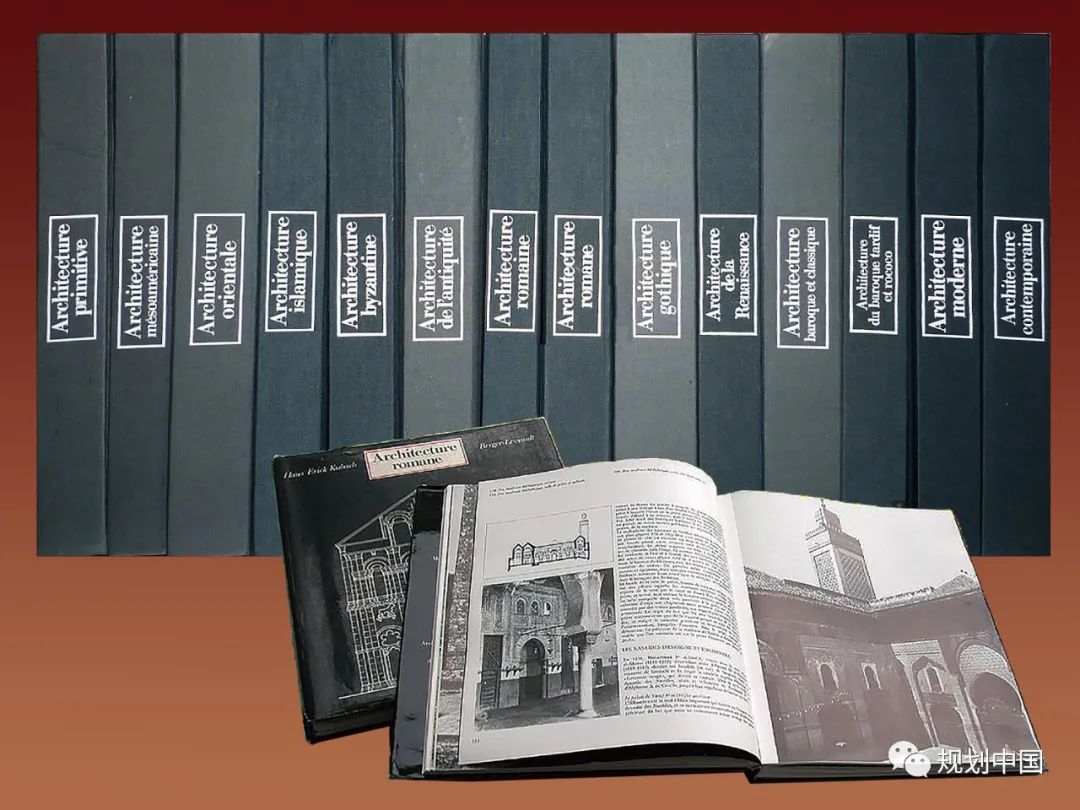

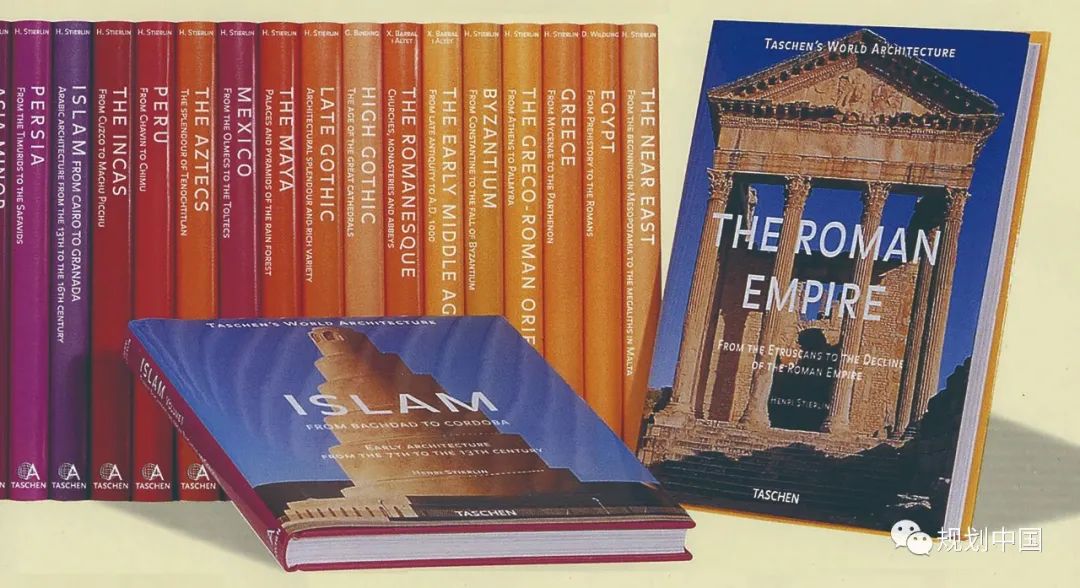

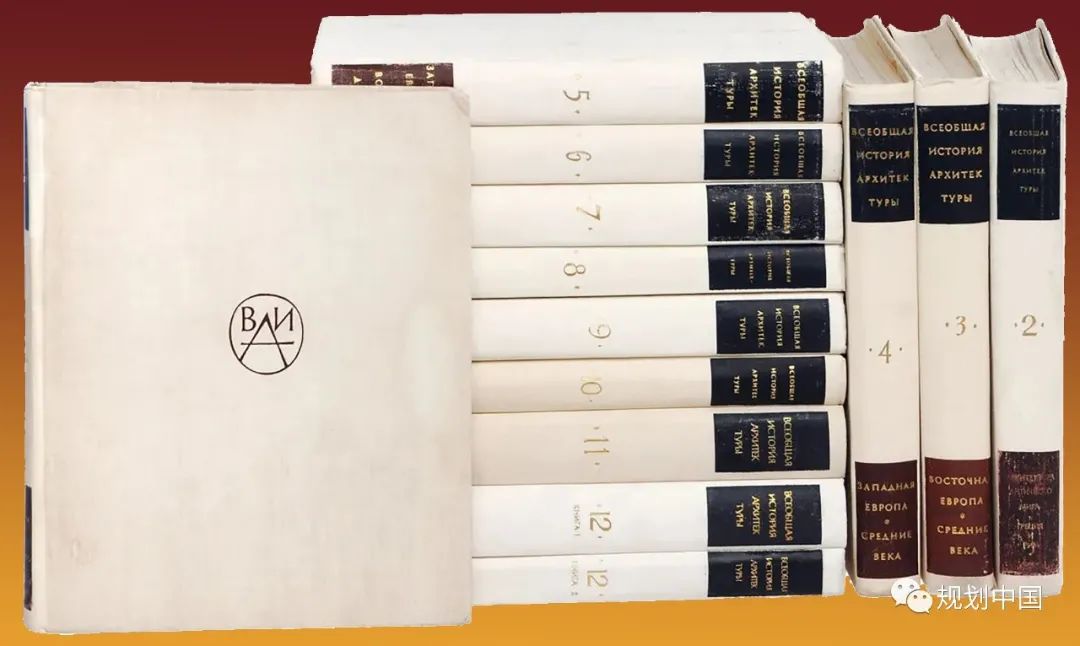

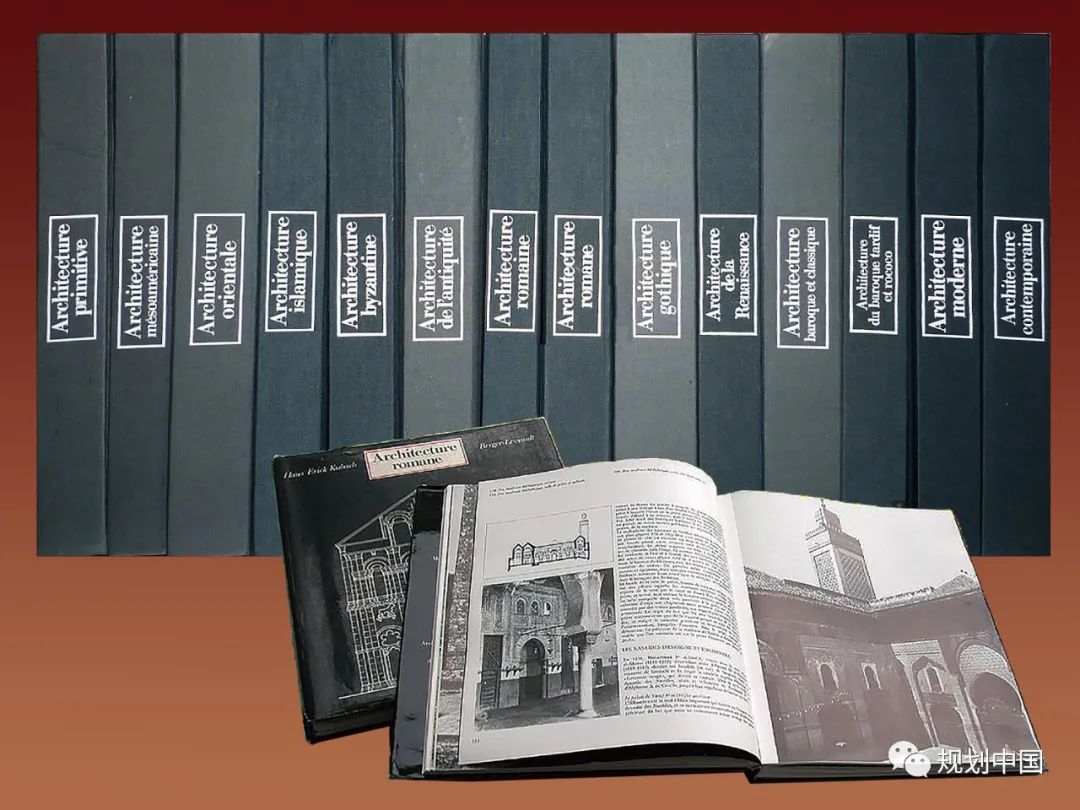

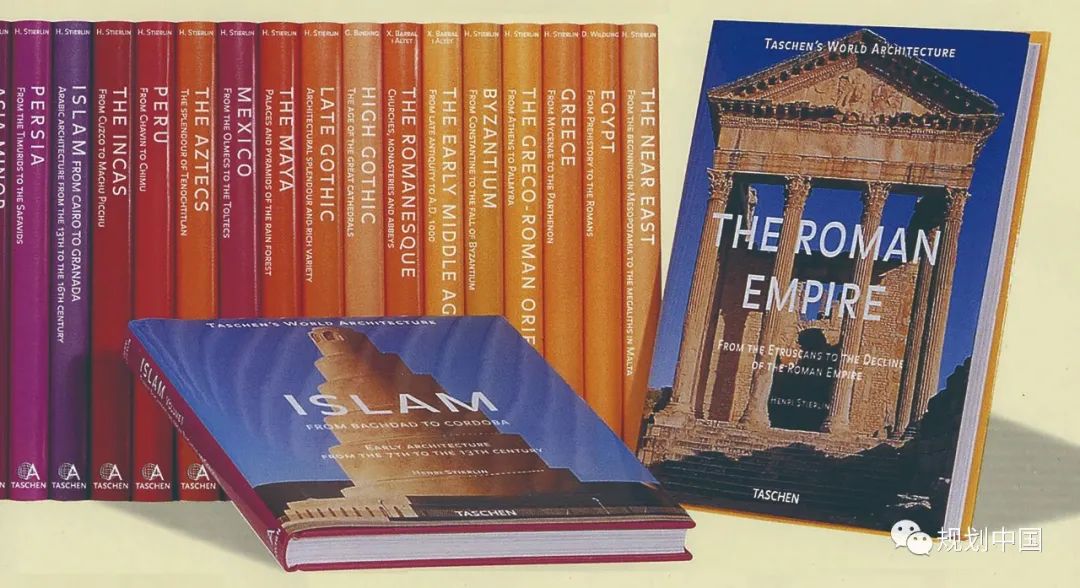

在国外,这类史书的篇幅一般都很大,很多都是超过千页的巨著。随着人们知识面的扩大和考古学的进展,以及各国各地区建筑史学的进一步发展,单一卷册的著作已很难满足需要,因此近几十年来,各国建筑史的编纂普遍向大型多卷集的方向发展,覆盖的国家和地区也越来越多。如前苏联建筑科学院(АСиА)建筑理论与历史研究所编写的《世界建筑通史》(Всеобщая История Архитектуры)前后有两种版本:普及本分为上、下两册;大型的由12卷组成(1966~1977年,图17),内容比较丰富,其中包括由中国学者参与编写的有关我国古代建筑的内容。但印刷质量(特别是照片插图)较差。上世纪70~80年代,意大利奈尔维(P.L.Nervi)领导的一个专家组编写的世界建筑史由14卷组成,累计约3600页。该书于意大利初版后,很快就有了英、法等国文字的译本(法文版:Histoire Mondiale de l’Architecture,Berger-Levrault出版社,14卷,图18;英文版:History of World Architecture,Electa/Rizzoli出版社,15卷,其中3卷为2册)。德国塔申书局正在组织编写的一套建筑史计划出到40册(Taschen’s World Architecture,图19),每册均为240页,全部彩版印刷,但文字比较简略。

图17、苏联建筑科学院建筑理论与历史研究所编写的《世界建筑通史》(十二卷)

图19、塔申版《建筑史》,图示其计划设想,已部分出版,每册约240页,以图片为主

相对来说。我国在这方面的研究工作比较滞后。现有少数建筑历史研究机构限于人力,主要着重于本国史的研究。只有各高等院校建筑系内设置有外国建筑史和城市史方面的课程。目前国内这方面最主要的出版物,只有按教学要求编写的天津大学沈玉麟教授(1921~2013年)的《外国城市建设史》和清华大学陈志华教授(1929年~)的《外国建筑史》。

项目的前期准备、立项及出版

从以上国内外学科发展的历史及现状可知,近代建筑史学,特别是世界范围内的建筑史学,从18世纪兴起以来,几乎一直为西方学者所垄断。在进行实地考察研究、取得第一手材料的基础上完成一部中国人自己撰写的世界范围内的城市和建筑通史,是我国建筑和城市规划工作者,包括老一辈学者在内长期以来的共同愿望。但在20世纪80年代以前,除了翻译转抄外国史书外,人们几乎不可能有其他作为。随着改革开放的深入,国门打开,这种状况才开始有所转变。

上世纪八十年代初,我作为改革开放后的第二批国家公派留学人员出国进修。我所在的巴黎第六建筑学院(UPA6)前身即著名的巴黎美术学院(École des Beaux Arts)。它是近代西方——包括美国在内——的建筑教育策源地(梁思成、杨廷宝等老一辈学者就学的美国宾夕法尼亚大学建筑学院就是沿袭巴黎美院的传统)。1968年后,建筑专业从这个位于塞纳河畔的古老学院中分离出来组成许多小的学院(UPA),但各学院仍属美院系统。我所在的UPA6是其中最大的一个。由于传统上把建筑和雕塑、绘画并列,一律视为“艺术”,因此没有设学位制。这对我倒是一个有利因素,这样我就不必在论文写作和繁琐的文献考证上下太多的功夫,将更多的时间和精力用于对各国进行实地考察。

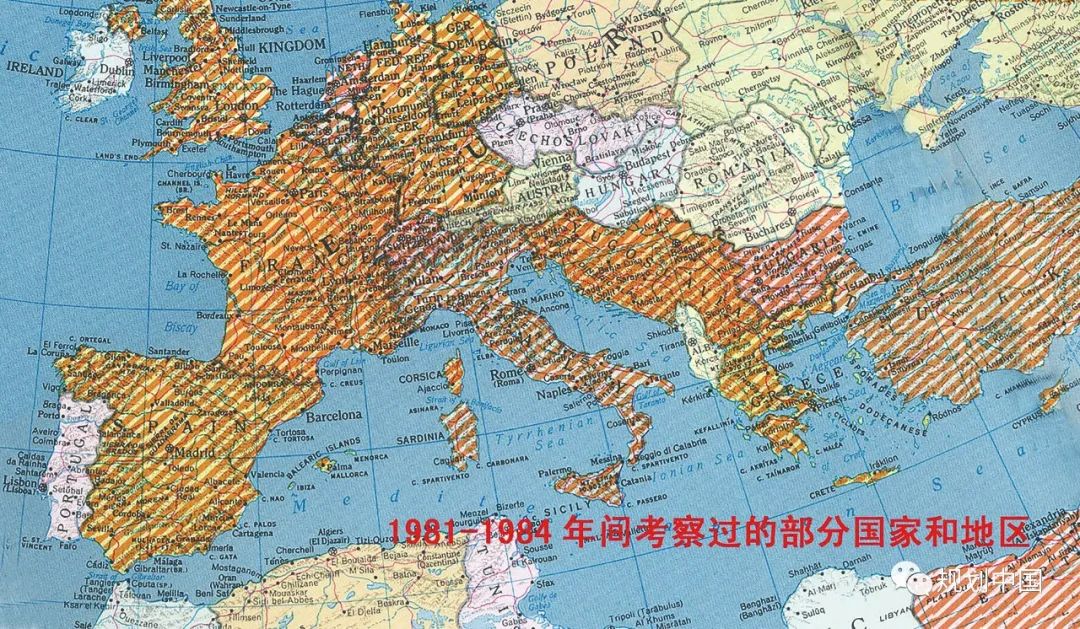

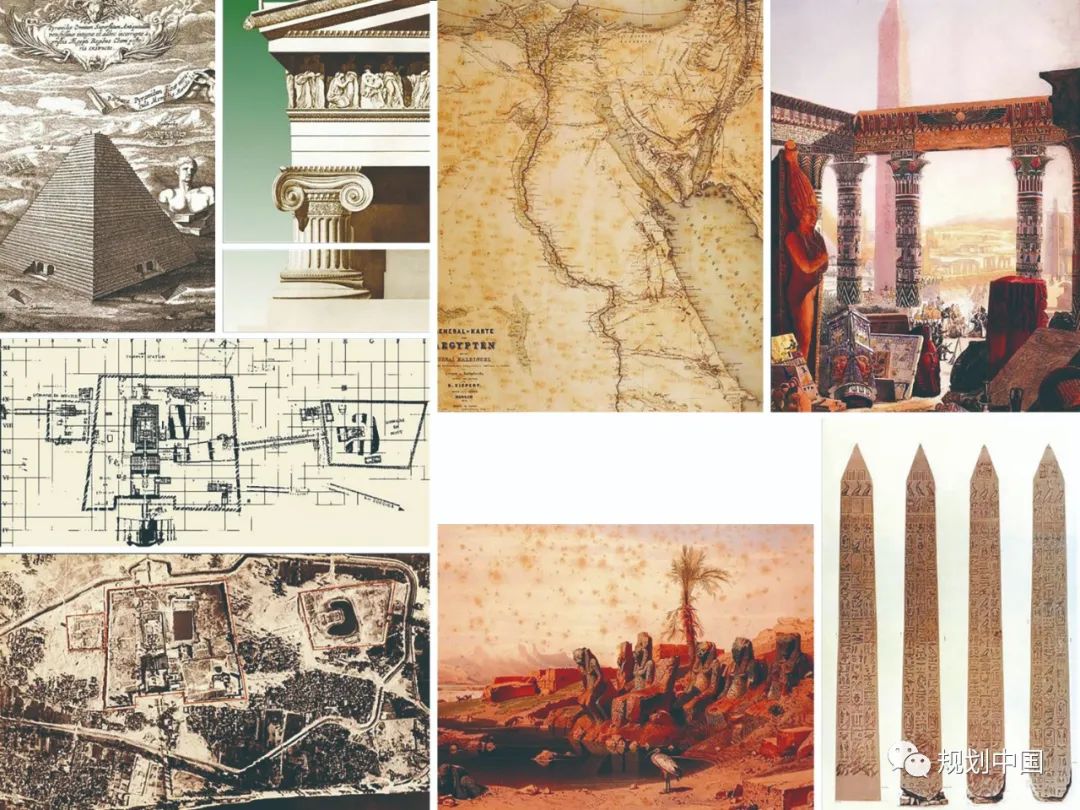

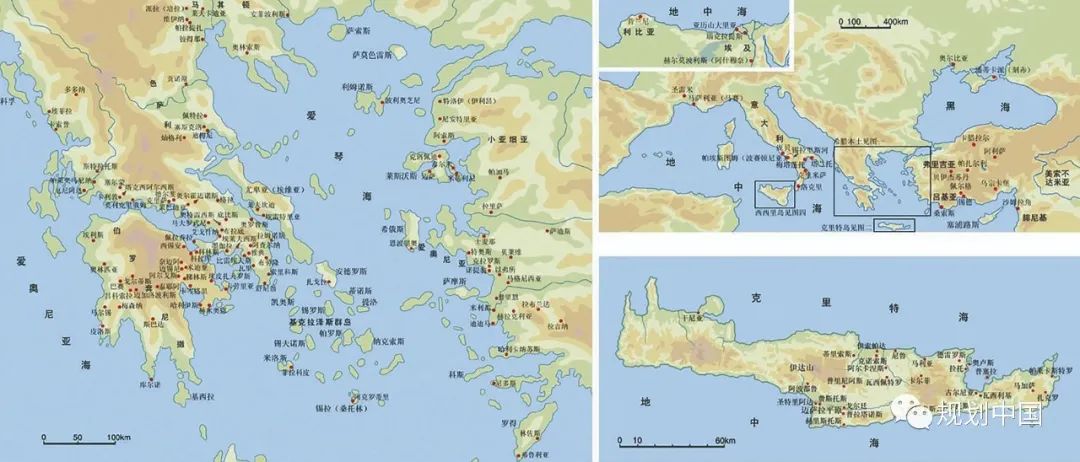

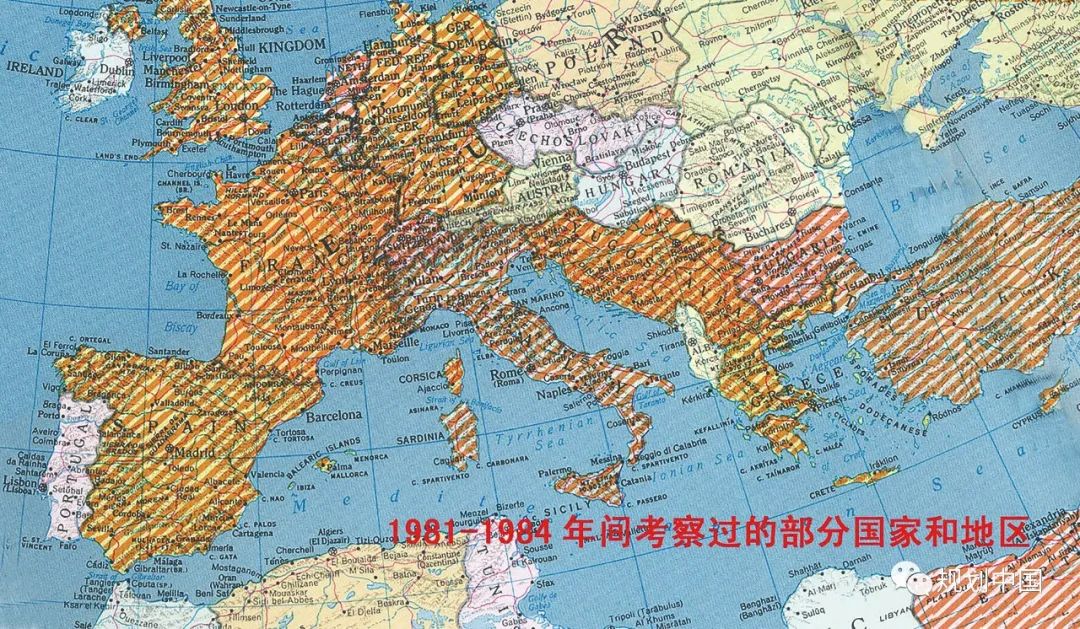

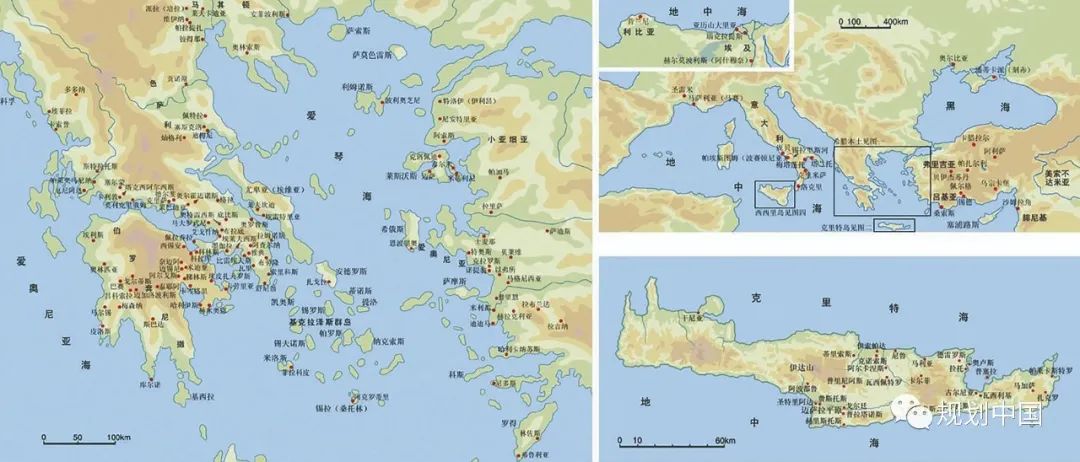

这是我第一次有机会有计划地大量考察真实的古迹。那些以往只有从书本和图片上才能看到的建筑,如今都真真切切地展现在眼前。建筑是空间艺术,生动的文学描述、逼真的摄影记录,甚至是音像俱全的影片和电视,都无法替代现实环境的真实感受。在国外进修的这段期间,我开始有计划地对欧洲及地中海沿岸、包括非洲、小亚细亚地区十几个国家,160多个历史名城和地区进行了比较系统的考察及研究(图20)。其中对埃及尼罗河沿岸古代建筑遗址的考察、对爱琴文化遗址的考察、对希腊本土和小亚细亚沿岸希腊化时期遗址的考察、对意大利南部及西西里岛古迹的考察以及对西班牙境内各主要古迹的考察等,都是我国建筑学者以前很少进行过系统的现场研究、甚至是很少涉足的地方。通过国外几年的考察和积累,收集了几万页书籍文献材料。实地拍摄了大量的幻灯片及照片。这些都为我以后的工作和写作打下了牢固的基础。

图20、1981~1984年国外进修期间考察过的部分国家和地区

回国后我调入中规院工作,在完成正常规划和设计任务的同时,我尽可能地利用一切机会,参与相关的学术活动,就学科的价值及意义,宣传造势,为以后的科研立项作舆论上的准备。但在封闭和沉寂了这么多年以后,要想获得更多人——特别是主管部门——的理解,通过审批立项,实际上还有很长的路要走。

当时第一个机会就是适逢国内开始新一轮中国大百科全书的编辑,其中建筑卷急需一批国人自己拍摄的外国建筑史图片(以前类似的图片大都是翻拍国外的出版物,作为国家级大百科全书自然不宜再这样做),我拍摄的那批照片就这样立即派上了用场。这虽然是件小事,但在业界似乎也产生了一点影响。接下来影响更大的是几部相关影片的制作。上世纪80年代末,我有机会和单士元、郑孝燮和罗哲文几位老先生去泉州考察。同行的还有一位科教电影制片厂的编导,他已争取到联合国教科文组织的资助,想拍一部介绍国外建筑和文物建筑保护经验的大型电影系列片,相互了解后他即请我出任顾问和编剧,在基本的想法和构思上我们可说是一拍即合。回来后,我很快完成了剧本的第一稿,摄制组出发前又向他们作了详细的技术交底。拍摄回来后,我请包括吴良镛先生在内的六位清华教授看毛片,一口气看了七八个小时;在经过多年的信息封闭之后,大家都感觉看得很过瘾。后来这些素材被剪辑成《欧洲建筑》(六集)、《欧洲古城保护》及《欧洲古建保护》等几部影片,并于1990年开始公演;次年又在中央电视一、二台黄金时段连续播出,在普及宣传上,起到了很大的作用。其中《欧洲古建保护》一片还获得广播电影电视部1989~1990年度优秀影片奖(政府奖)。

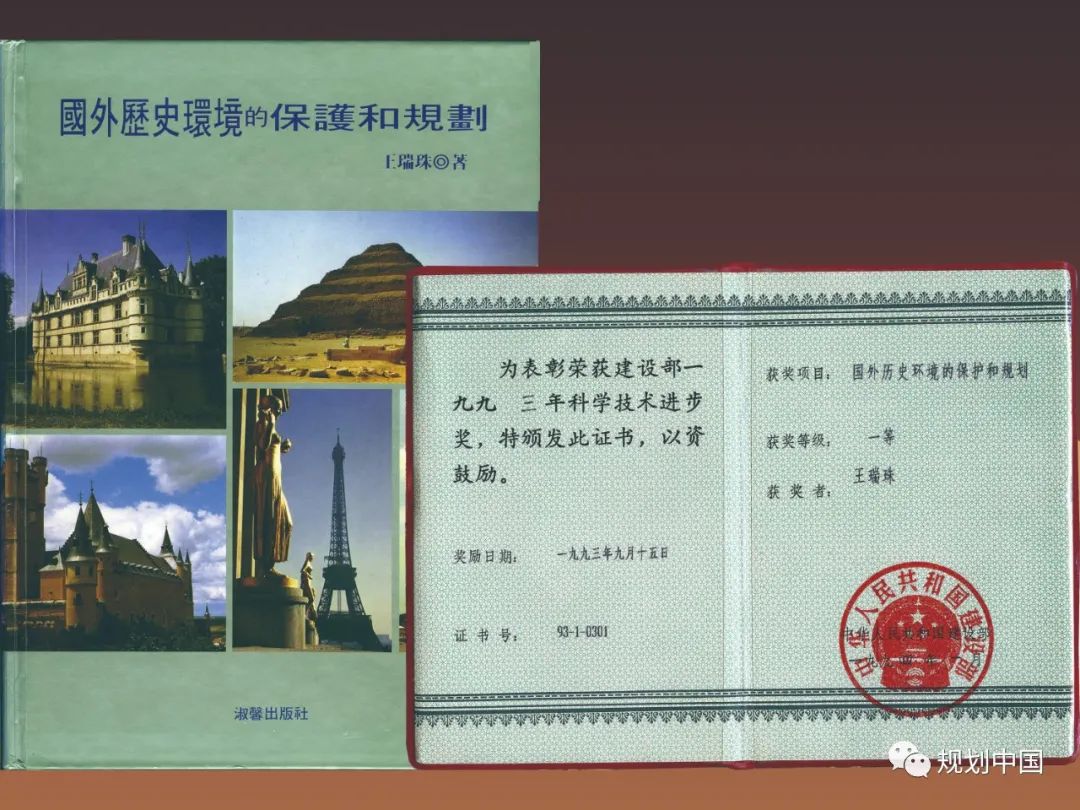

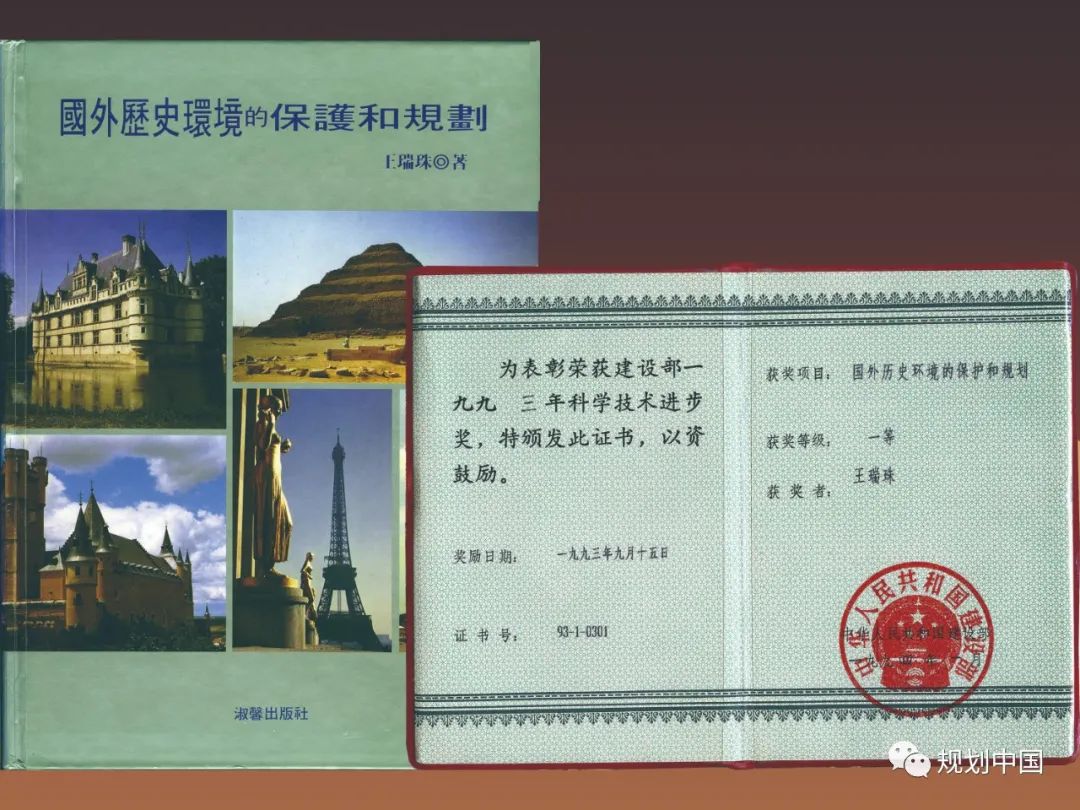

直接促成课题立项的最后一项工作是《国外历史环境的保护和规划》一书的出版(图21)。这是我根据当时工作需要申请的一个小课题,仅有4000元经费,也没有专门的时间保证。但机会难得,我只好尽量抽时间,“小题大做”,搞成了一部专著。可出版时遇到了麻烦,出版社对销售前景没有把握,最后转到台湾一家出版社出繁体字版。结果在大陆销售的几百册很快售完,很多没买到的只好整本复印。该书当年(1993年)即获建设部科技进步一等奖,在业界产生了一定的影响。

图21、《国外历史环境的保护和规划》,1993年建工出版社会同台湾淑馨出版社出版,同年获建设部科技进步一等奖

就这样,在回国后,又经过了将近十年的酝酿和前期准备,1994年,“世界建筑(含城市)史”课题终获建设部批准立项。在立项过程中,特别得到了时任建设部副部长的周干峙和总规划师储传亨的支持,周干峙在中规院申请立项的报告上批道:“这是建筑学的基础研究,值得支持,应该支持”;2001年该项目又被国家人事部评为留学回国人员科技活动择优资助优秀类项目;此后又得到了当时国家文物局的特批补助。

在申请立项的过程中,丛书的规模曾几经调整,最初计划只写8卷,但撰写大纲时发现,8卷根本打不住,因此很快扩大到16卷,每卷册数亦有所增加。最后又根据立项的初衷,有计划地增加亚洲部分的比重,将规模最终定为18卷48分册。随着规模的扩大,完成的时限也从最初的不到十年延伸到几十年。可谓长路漫漫。对作者来说,这无疑是个艰巨的任务和巨大的挑战;其中所遇到的种种艰辛,不再赘述。

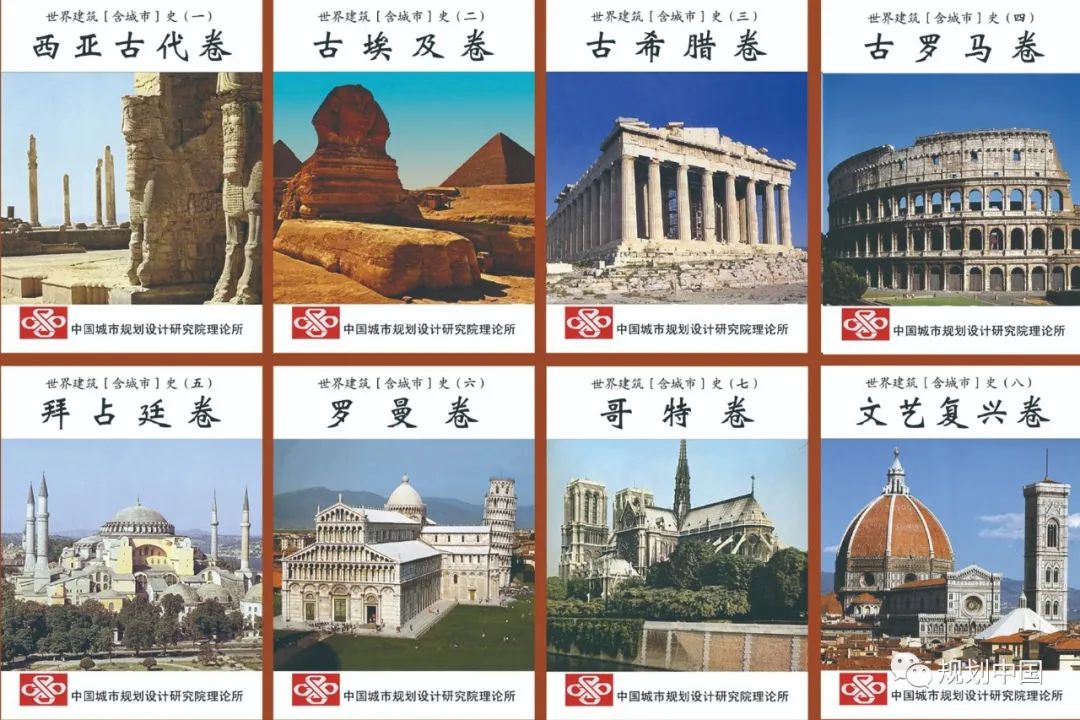

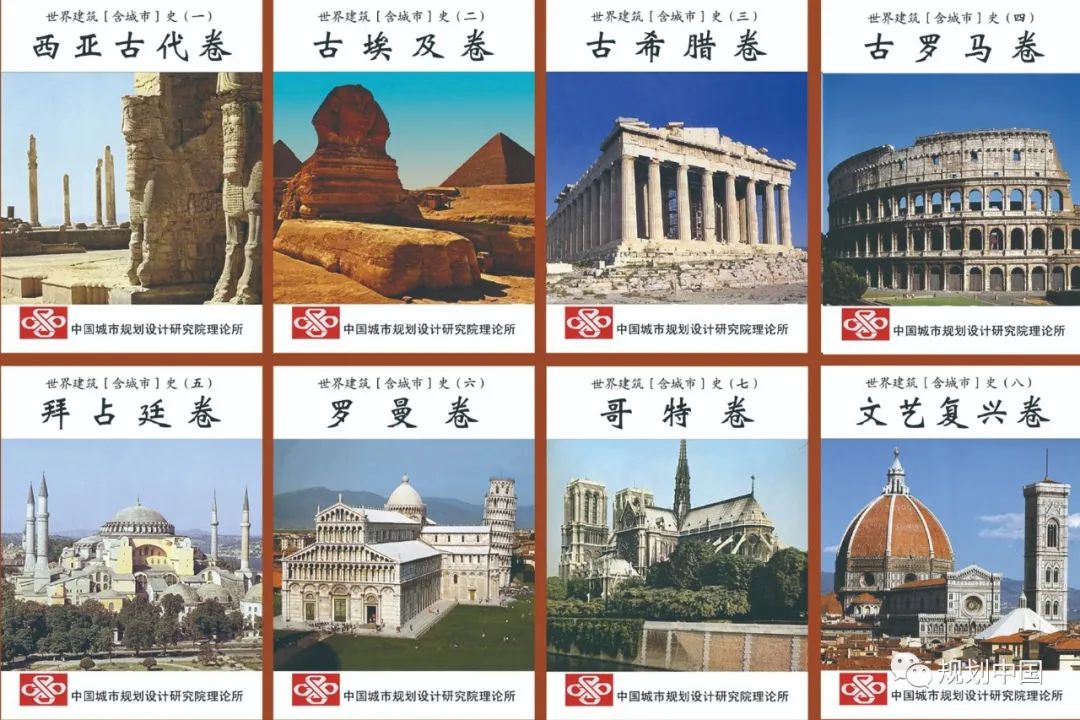

作为科研课题,开始阶段基本上是一年一卷(图22)。随着项目的进展,如何争取出版,尽快取得社会效益,成为当时面临的另一个难题。如此规模的图书,况且是需要全部彩版印刷,能否在经济上有所收益,对任何一个出版社来说,可能都不是一个能轻易下决心的问题。几经周折之后,该项目终于在当时建设部副部长刘志峰的大力支持下,在正式出版的道路上迈出了关键的一步;以后又在黄卫副部长的关照下,由中规院和建工出版社签订了长期出版协议,保证了后续卷册的正常出版和发行。

图22、1994年建设部立项后,作为科研课题成果完成的头8卷

项目的主要特色

和国外同类著作相比,已完成各卷的特点主要体现在以下几个方面:

· 信息量大、材料新

作为学科范围内的通史,本项目具有大型类书的性质,需要在进行实地考察、广泛收集原始素材和参考各国有关文献的基础上,进行分类、编排、评介,并辅以必要的类比分析和研究;其内容涉及到世界上不同历史时期建筑文化高度发达的各主要地区。具有大量的信息和最新的材料,是这类图书必不可少的条件,也是衡量其价值的重要指标之一。

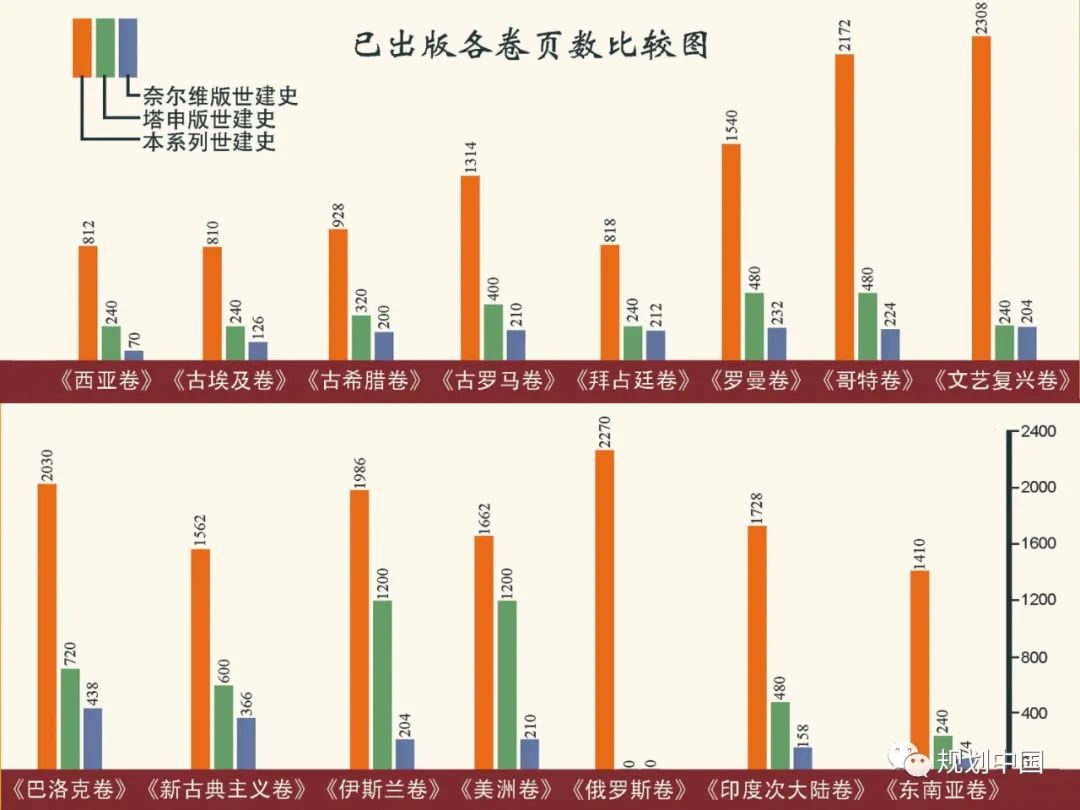

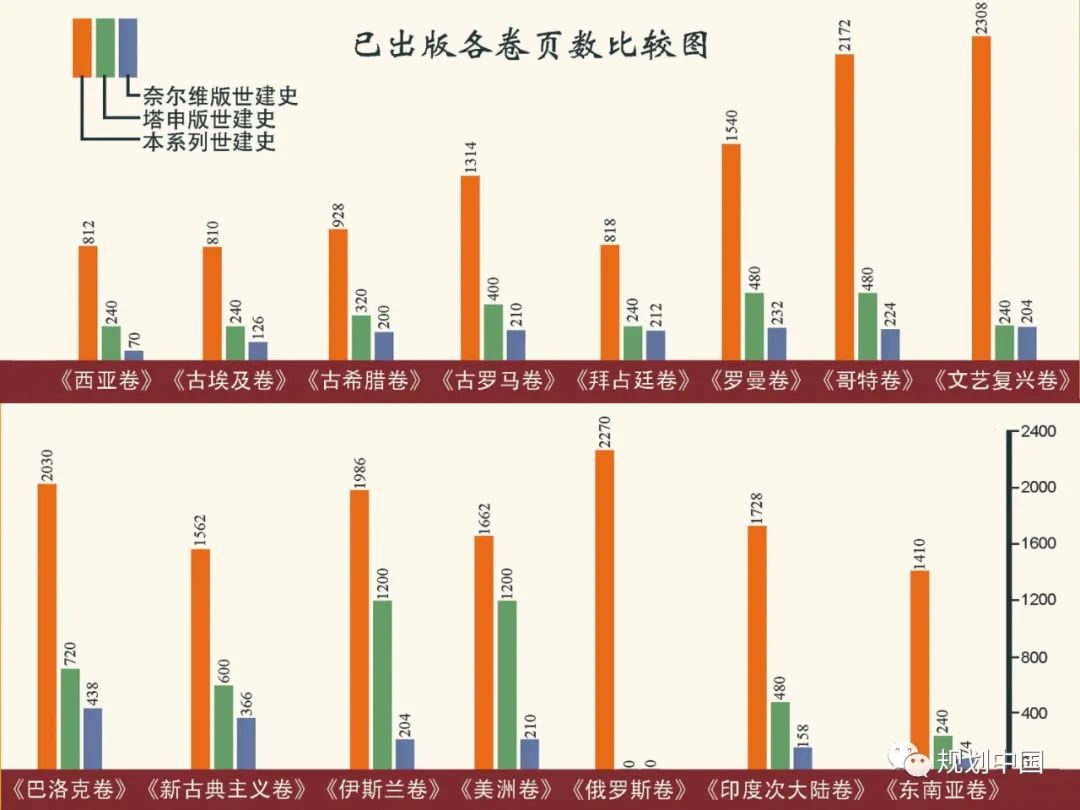

这次我们不仅采取了多卷集的形式,规模定的也比较大。(18卷48分册,图23)。目前已完成的15卷39分册总计4810万字,23350页。图24是这些卷次和目前世界上两种容量最大的世建史——塔申版和奈尔维版——页数的比较图;已出版的本系列丛书分别为塔申版(7080页)的3.3倍和奈尔维版(2928页)的7.97倍。

图23、本系列丛书规模(全书18卷48分册)及尺度示意,已出版15卷39分册的护

图24、已出版各卷册与塔申版及奈尔维版《世界建筑史》相应部分页数的比较

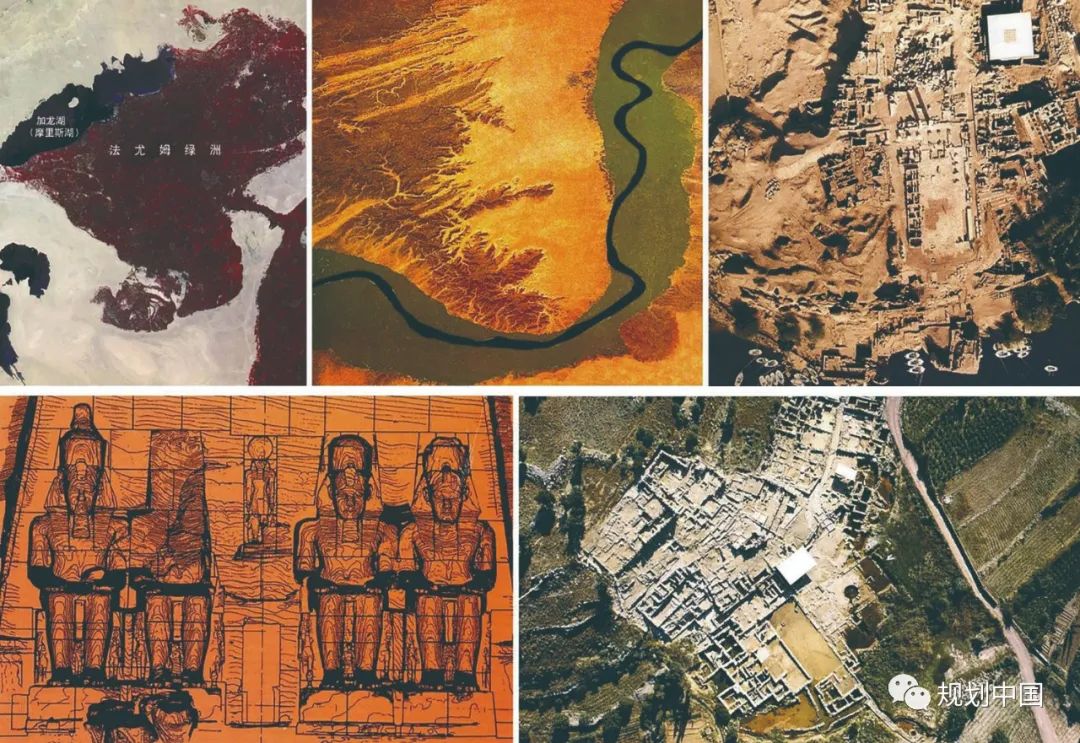

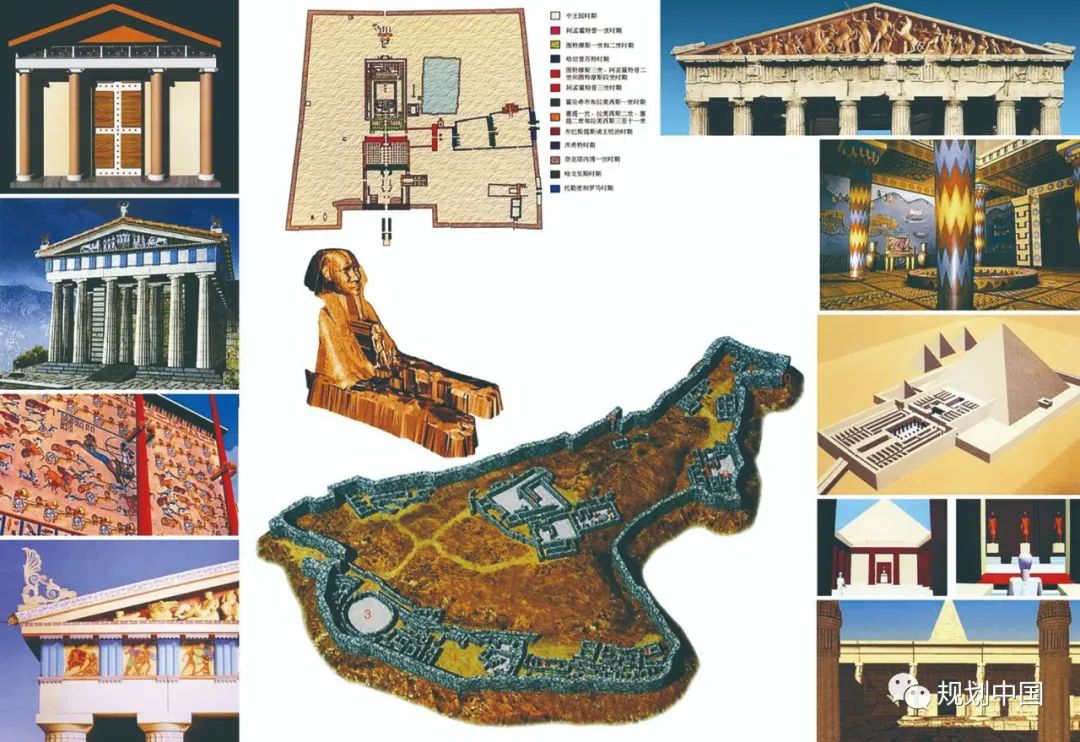

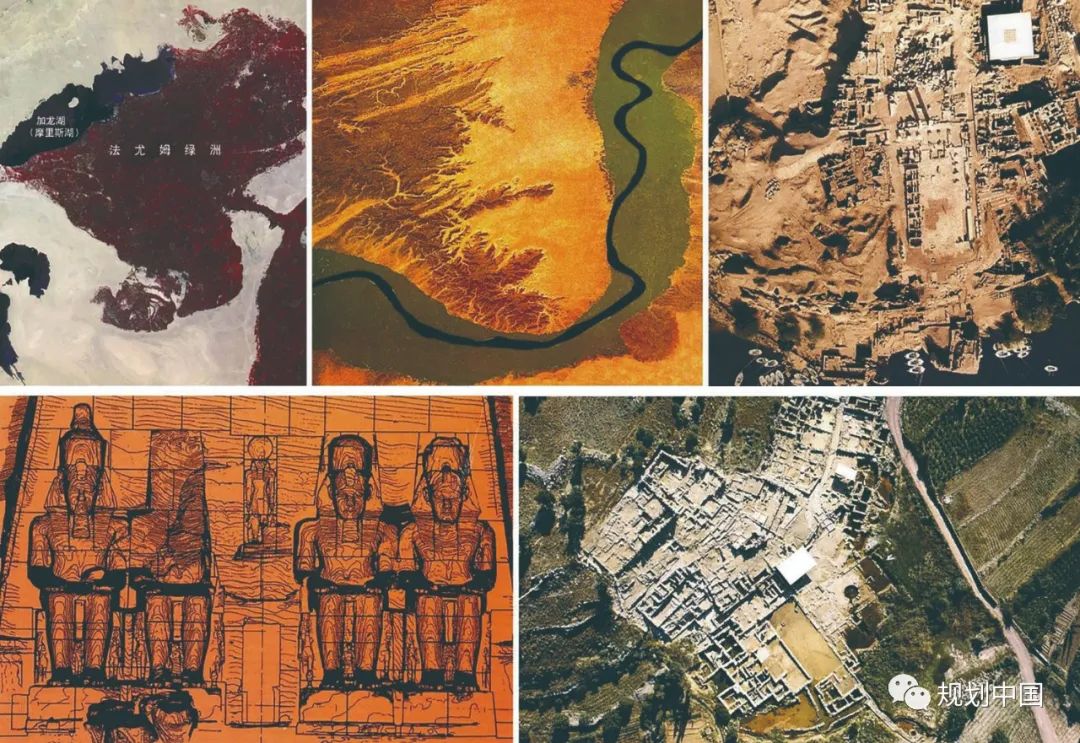

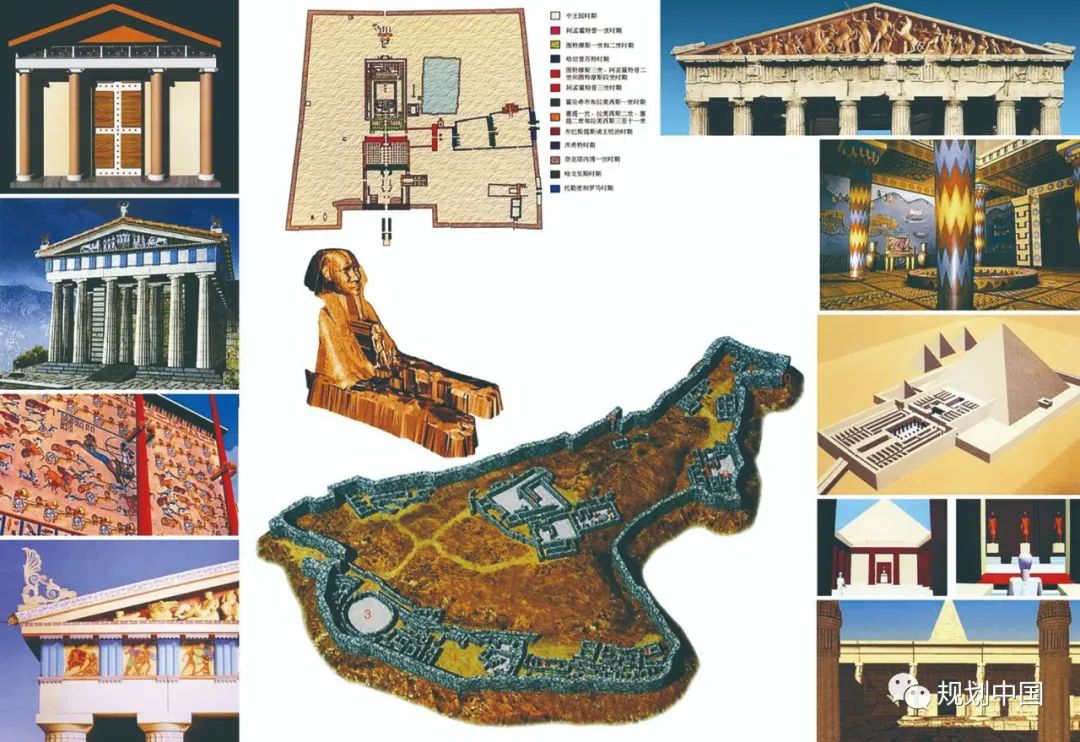

在材料的更新方面,我们尽可能做到跟踪并吸取建筑考古及相关学科的一些最新科研成果,并应用了一些最新的技术手段(如卫星及航拍的遥感图片、古迹立体摄影、各类电脑复原图等(图25、图26)。

图25、丛书中收纳的卫星及航拍的遥感图片、古迹立体摄影等示例

· 内容全面、综合性和针对性更强

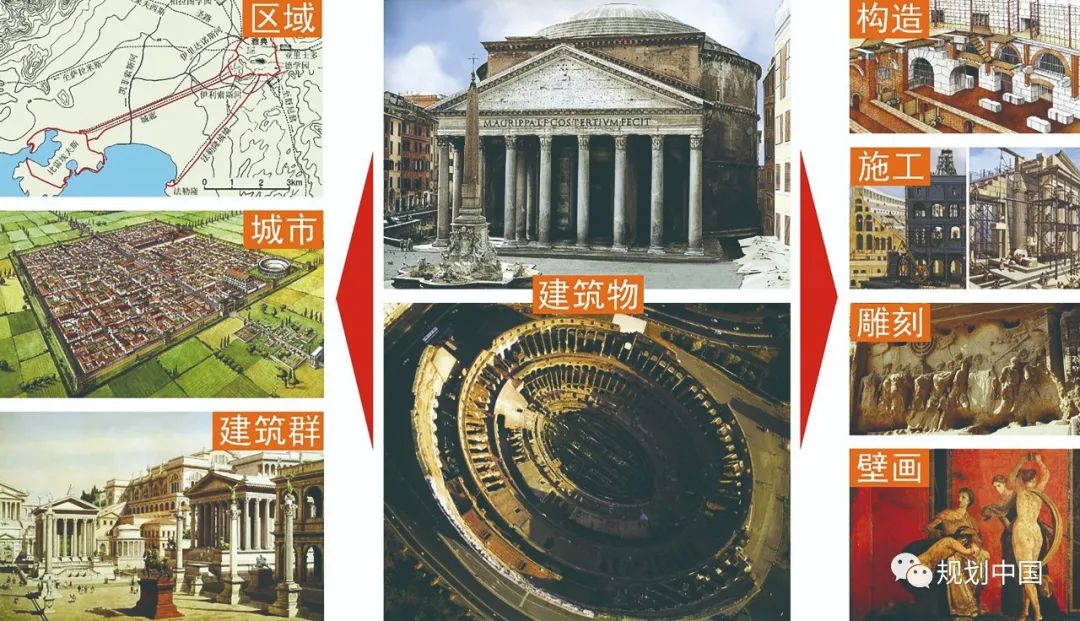

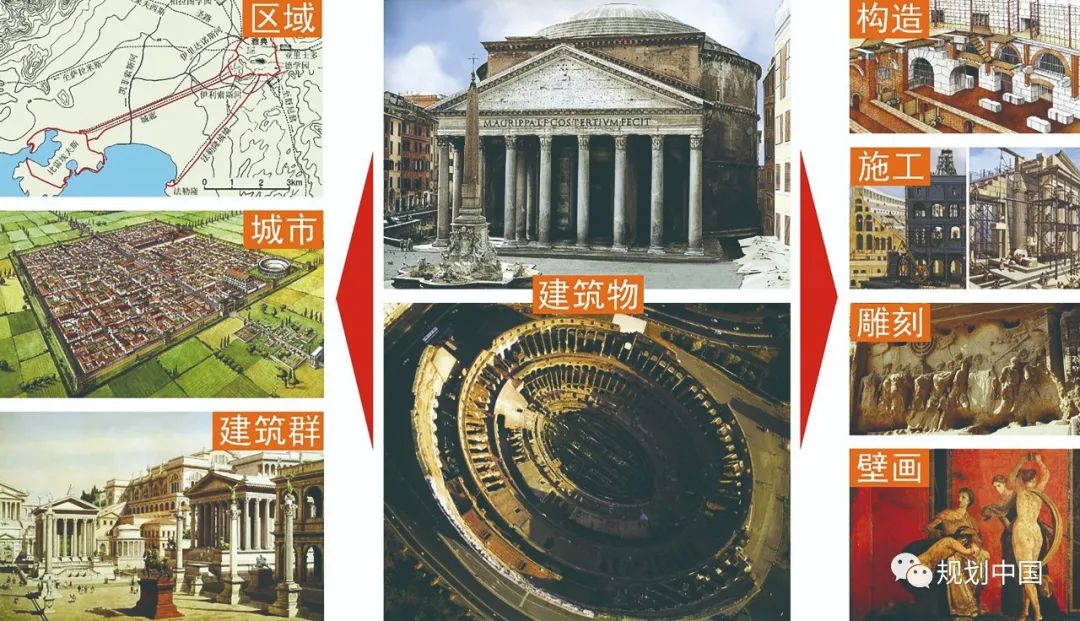

本书各卷涉及的知识面较宽,除了一般的社会、政治、经济背景和自然地理环境外,还同时牵涉到大量的工程技术和艺术问题,需要在综合历史、地理、社会学、考古学和工程、艺术等相关学科知识的基础上,对城市规划和建筑学本身做出综合评价。因而选题范围也从建筑及其群体向上扩展到区域和城市,向下扩展到具体的构造、施工乃至雕刻和壁画细部(图27)。

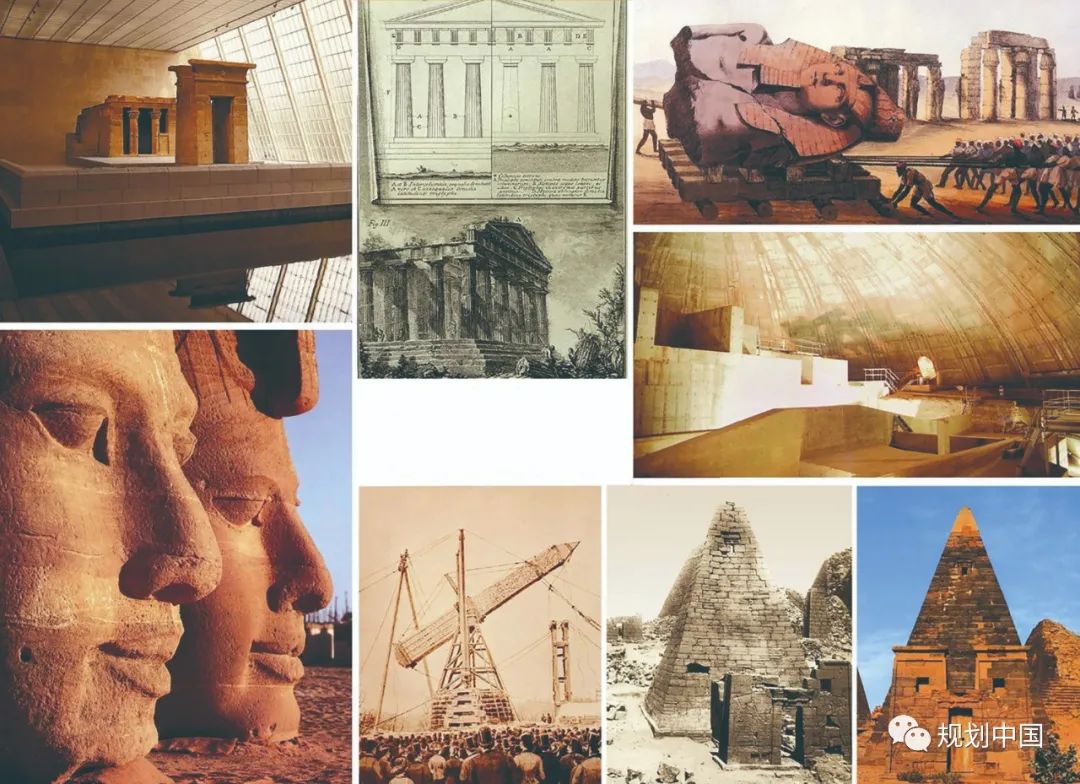

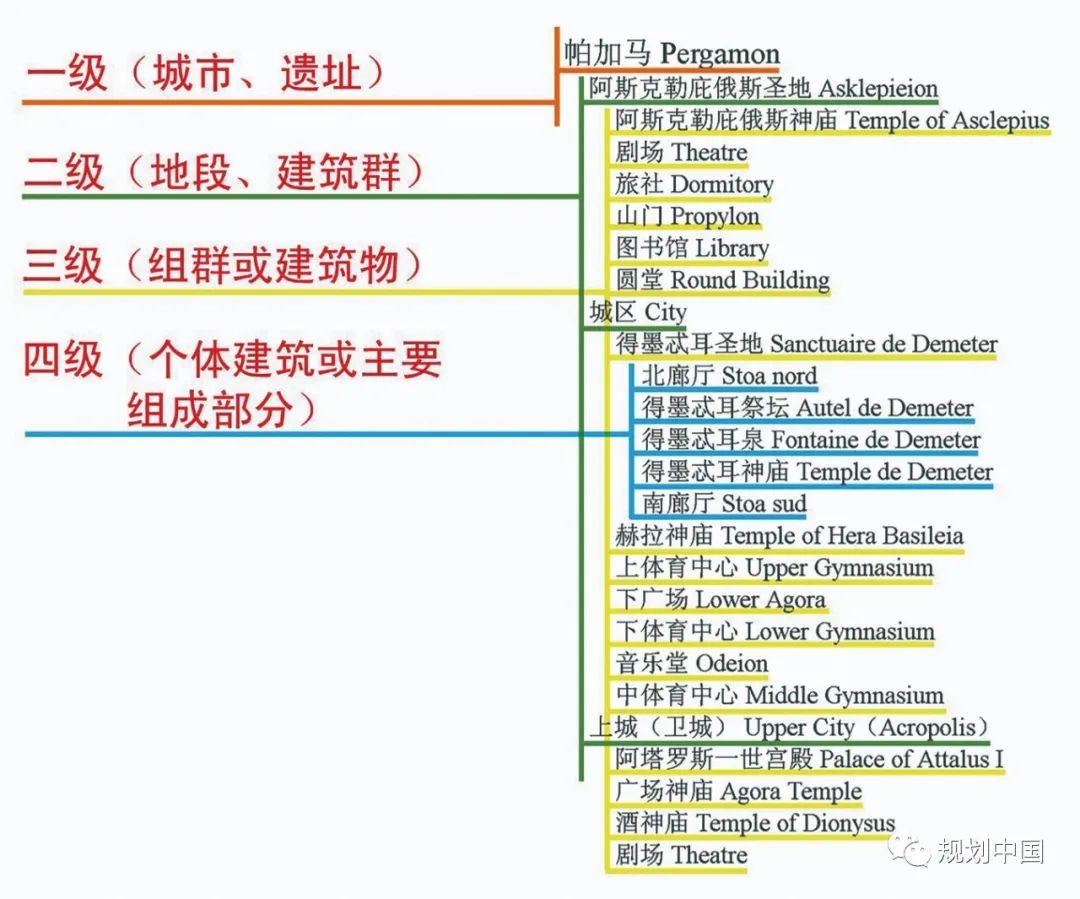

同时,本系列丛书还力求改变许多史书把城市史和建筑史分开的做法,把城市和位于其中的建筑作为一个互相关联的整体来进行研究,为此增加了许多城市设计方面的内容(从城市-街区到地段-组群-建筑各个层次都有介绍,图28、图29);同时考虑到历史环境和古建保护工作的需要,对重要文物建筑的历史及现存状态、搬迁及修复史、所用的技术等均作了必要的介绍(图30、图31),适应的专业范围更为宽广。

图29、上图同一城市按地段-组群-建筑各个层级的评介示例

· 编排和立论上的特色

西方的建筑史学者在建筑史学的分类上,特别是对以西欧为代表的欧洲建筑的分类上,已逐渐形成了一套比较完整的体系。但他们在撰写世界建筑史时,往往自觉或不自觉地以欧洲作为世界的中心,忽视了其它地区的建筑成就。如弗莱彻《比较建筑史》,在第4版(1901年)以后的几版里,把中国、日本、印度、拉丁美洲建筑均列入所谓“非历史”建筑之中,反映了一种以西方为主的偏见(图32)。以后虽取消了这种提法,但和大多数西方学者的史书一样,对这些地区建筑历史的叙述,仍是支离破碎,实际上只是作为西方建筑的陪衬而已。前苏联建筑科学院编的建筑通史在克服这一缺陷方面做过一些努力,但在分类上,往往出于意识形态需要把城市与建筑史和人类社会发展史简单地类比等同,在一定程度上忽视了建筑本身的发展规律和内在联系,因而对许多建筑现象难以解释(上世纪50~70年代,我国高校的的一些建筑史教科书也承袭了这种做法)。

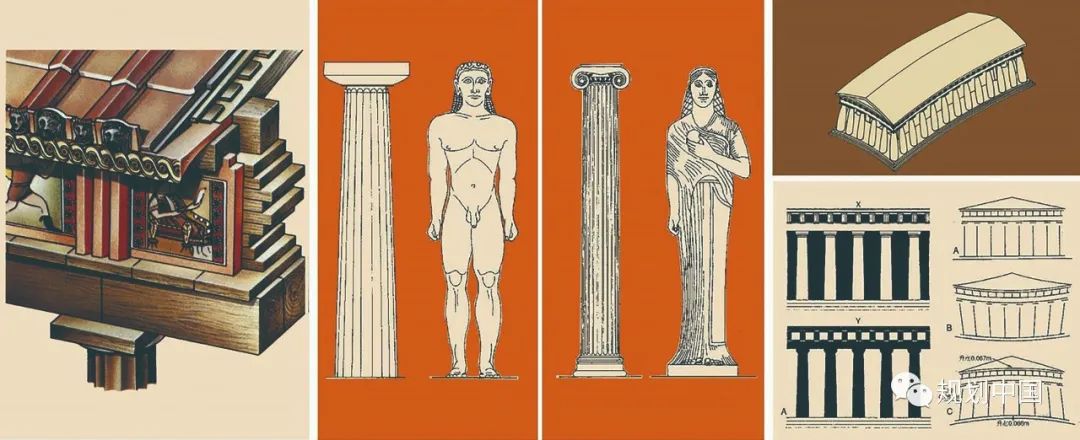

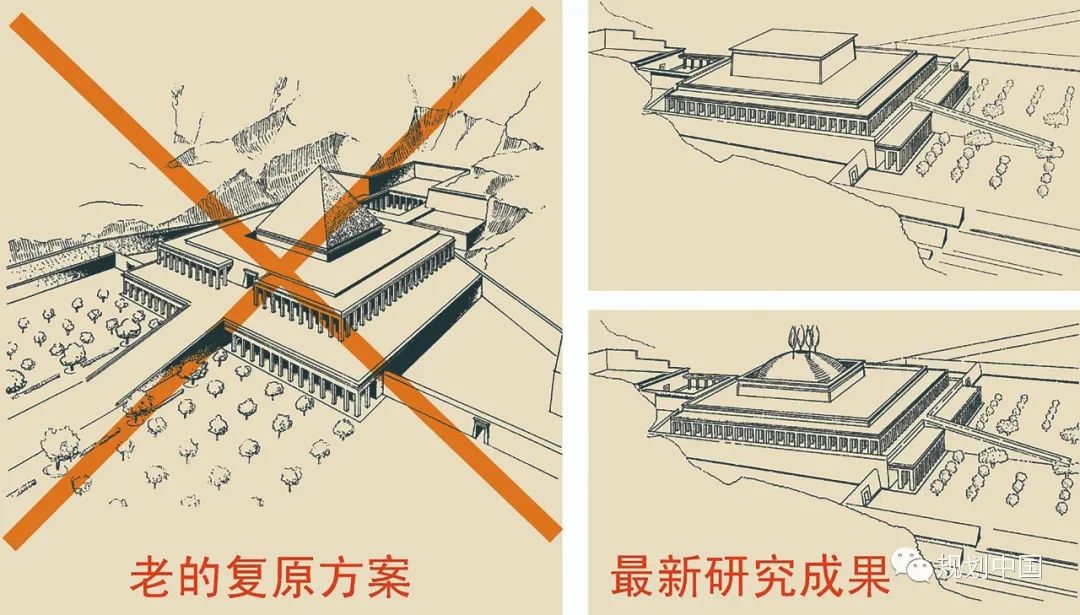

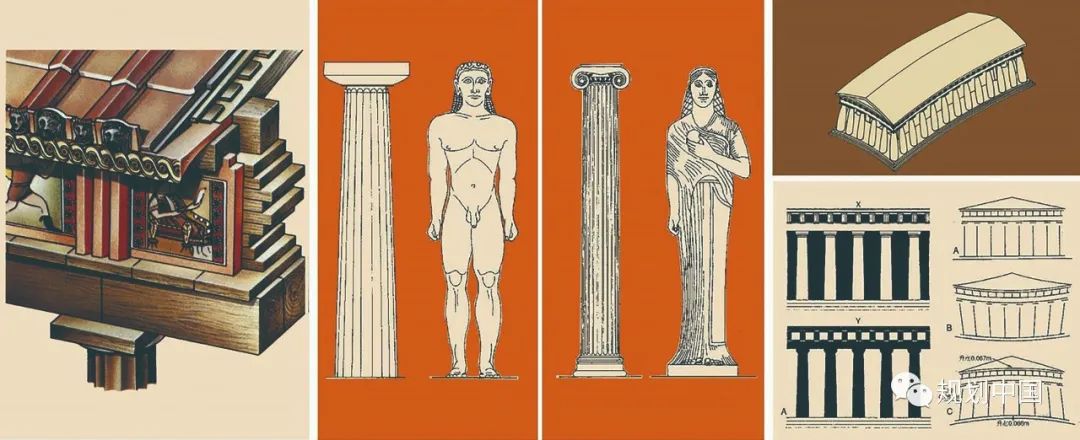

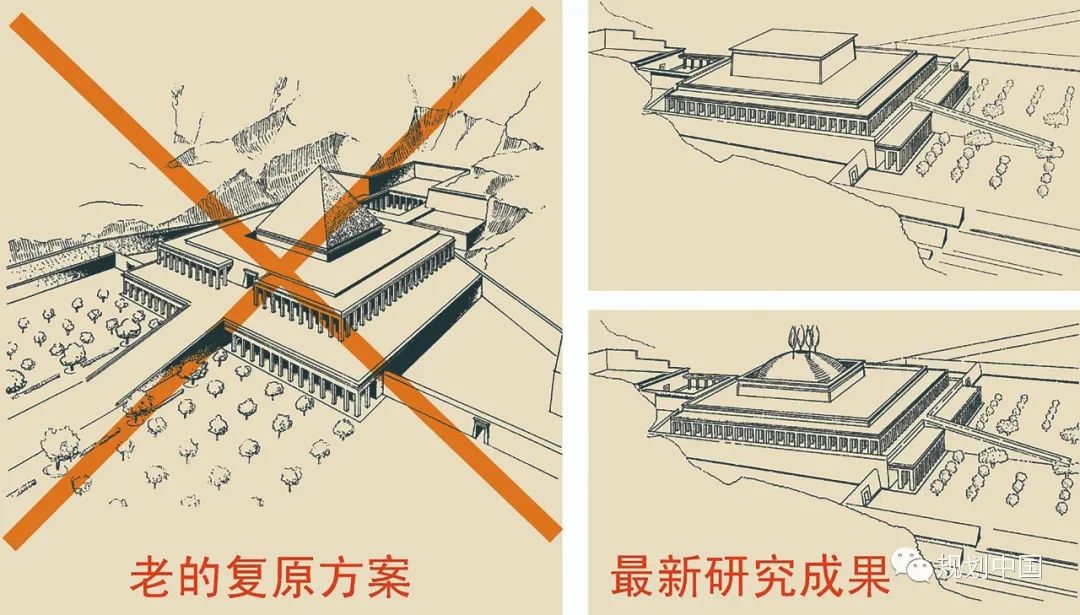

基于以上情况,我们这次在卷次安排上,摈弃了前苏联套用社会发展阶段的一套做法;对西方学者沿用已久的一些理论和说法则本着科学的态度重新加以审视,在吸取国际上公认的某些分类法优点的基础上,进行了一些必要的补充和调整。除适当增加东欧古代斯拉夫民族的建筑内容,并将它们和与之有渊源关系的拜占廷建筑编在一起外,特别对欧洲以外地区的建筑——包括以中国古典建筑为代表的东亚和东北亚建筑、以印度古建筑为代表的印度次大陆和东南亚建筑、中亚地区的建筑、俄罗斯建筑等——在材料许可的范围内作较多的补充并力求对各建筑体系作出恰当的评介(整套丛书从初定的16卷最后扩大到18卷,也是出自这方面的考虑)。同时对历史上长期沿用的一些理论和某些“经典”学说,在新的研究基础上,提出更加科学和合理的解释(图33)。对某些长期流传的错误的复原方案也根据最新的研究成果进行了修正(图34)。鉴于建筑是一种物质产品,建筑材料和工程技术在建筑及其群体构图发展和演变中起着重要的作用;对此,本项目也给予了充分的估计和评价。

图32、弗莱彻《比较建筑史》早期版本中的系谱树(视西方建筑为主干,把中国和日本建筑放在一起作为一个旁枝)

图33、西方建筑史学界长期沿用的一些理论和某些“经典”学说(自左至右分别为古希腊建筑的木构起源说、柱式的拟人起源说及曲线变化的视感矫正说)

图34、古埃及戴尔-埃尔-巴哈利的门图霍特普陵庙复原图(约公元前2020年,残迹上部早已散失)。图左侧为最初参与发掘的纳维勒和霍尔据艾博特纸草文书的记载(称其为pyramid)所作的复原;这个上部为金字塔的复原在半个多世纪的时间内从未受到挑战,直到上世纪六七十年代,德国阿诺德指出基座部分的松散的填料和几乎垂直的墙体无法承受金字塔重量引起的外向压力;同时,艾博特纸草文书在谈到另一个陵寝时也用了pyramid一词;后者并没有金字塔,因而否定了前者复原的文献根据。右侧为本书所采纳的新的复原图。

· 研究方法上的特点

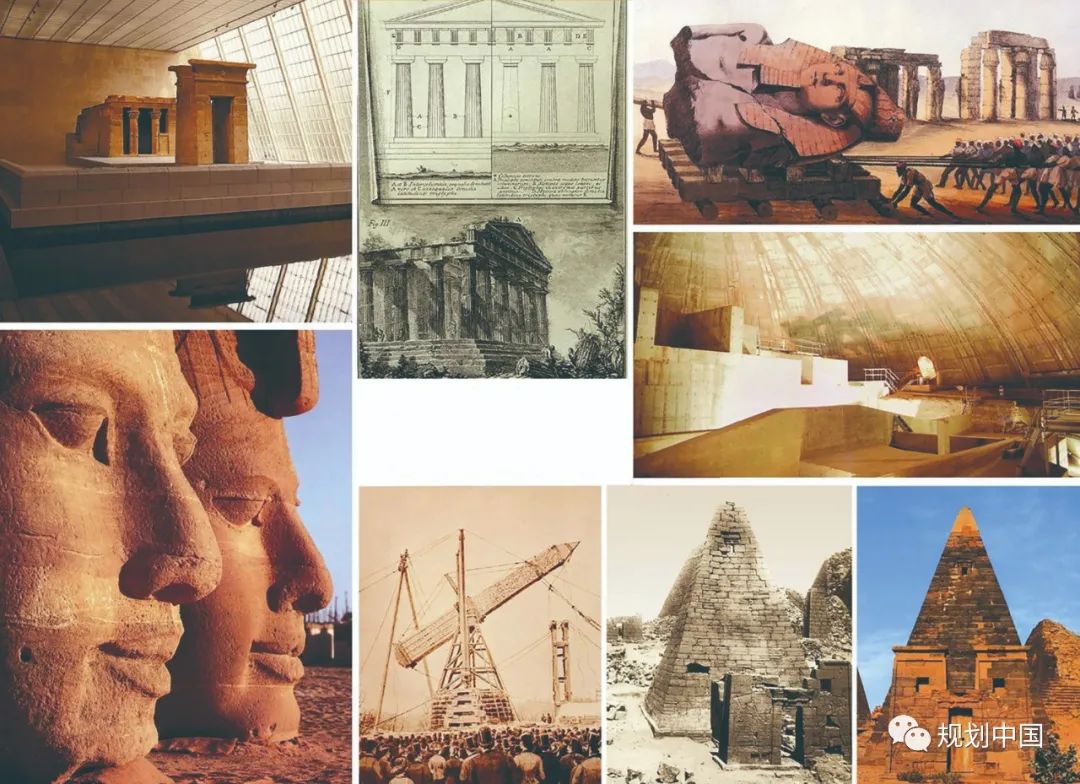

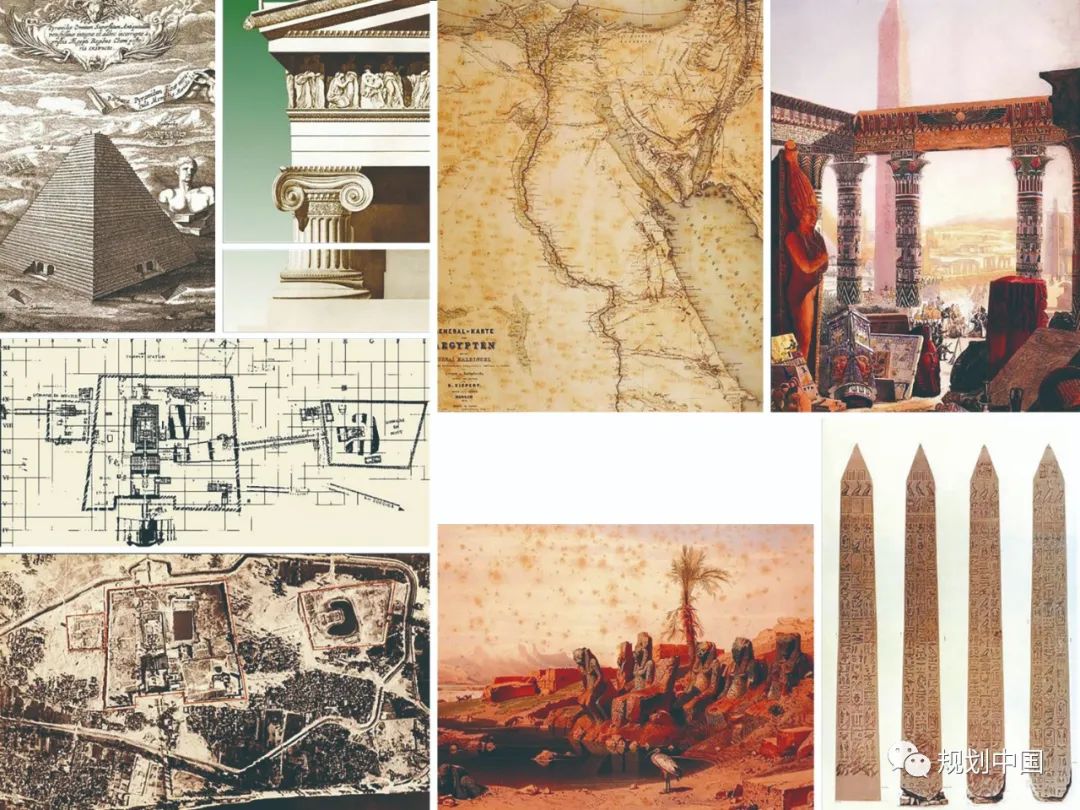

除实地考察拍摄的图片外,尽可能采用原始素材,包括文献记载、档案材料、第一手的考古发掘报告、原始测绘资料,以及当时人物的目击记录、记述或图象资料等(图35),充分体现学术著作的严肃性。

图35、本书所采纳的各类历史文献、档案及原始测绘资料

2、充分运用实证科学的方法,大量增加实例部分的比重

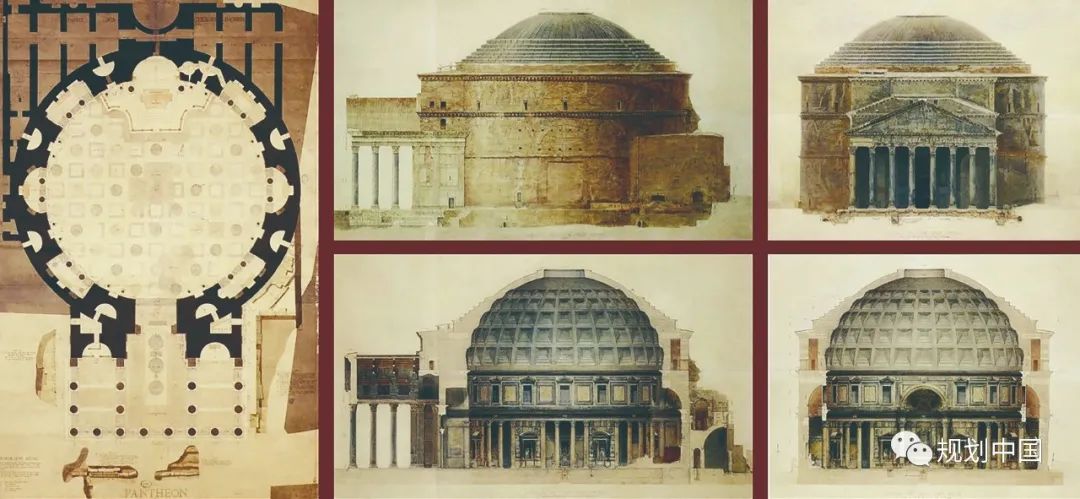

实例是建筑史书最重要的组成部分,也是立论的主要根据。本丛书大量增加了这部分的比重,已出版的15卷共收实例约1.8万个。如古罗马卷,收纳了1600多个实例,分别是奈尔维版和塔申版世建史的3.5倍和4倍。

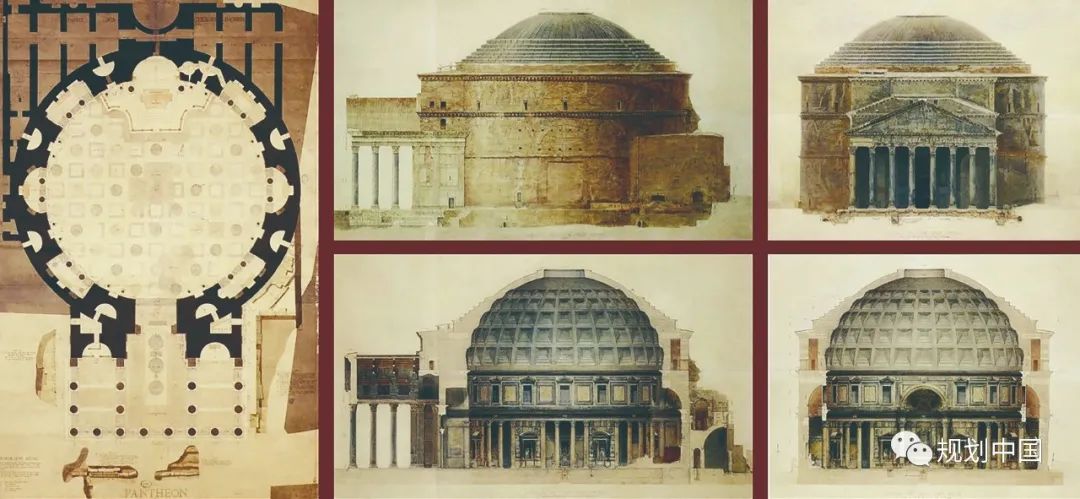

随着摄影和印刷技术的进步,各国建筑史书中普遍增加了图片的分量。奈尔维版系列图书中,累计图片5500余幅;贝内沃洛编写的《城市史》中,图片也占了很大的比重。建筑本是一种视觉艺术,在生活节奏日渐增快的现代,大部分人很难有时间去阅读大部头的文字专著,利用现代的图象制作技术、充分发挥图片的信息传播作用,增加阅读情趣,看来也是一个不可避免的趋向。本丛书已出版各卷共计收纳了约4.5万幅图版,主要建筑除现状及历史图片外,还附有平、立、剖面及细部大样(图36~图38),且所有图片均为彩印(国外同类型的大型建筑史书中,除具有画册性质的塔申版外,其他大部为黑白图片,仅奈尔维版在新近出的英文版本中增加了部分彩色插页)。

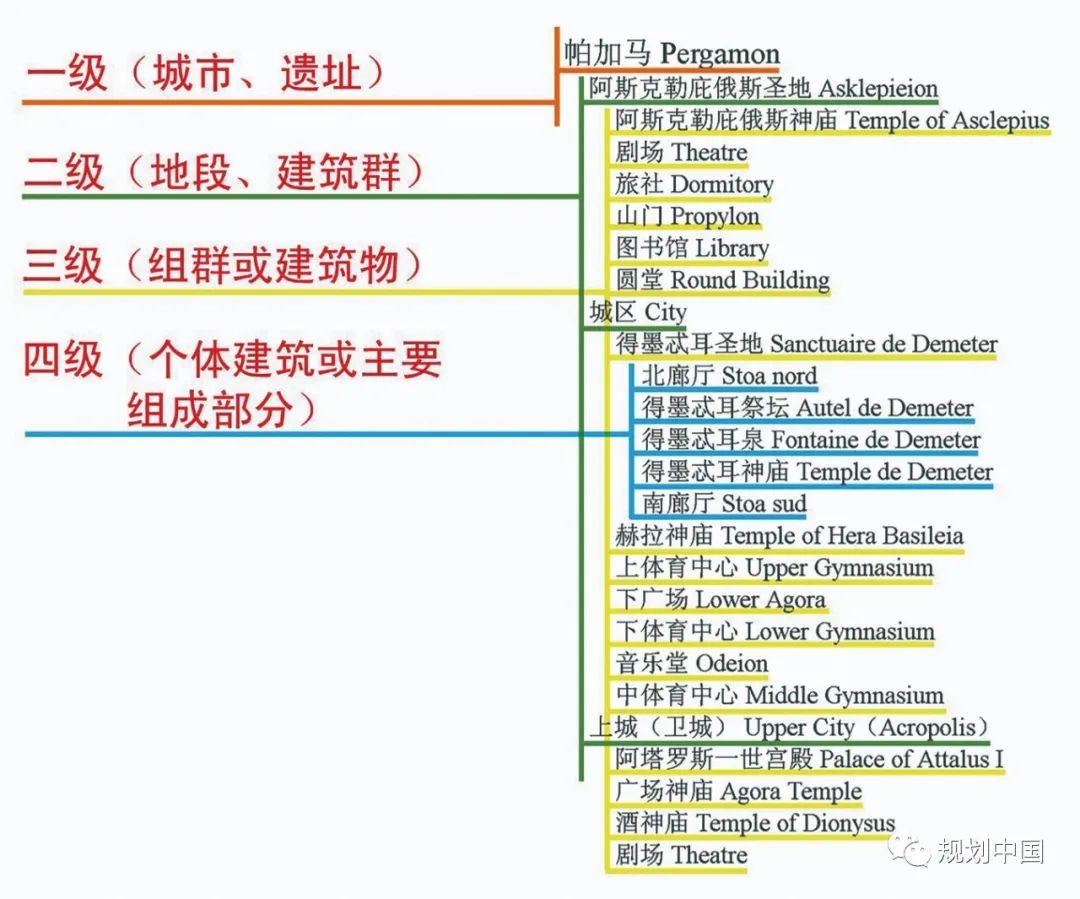

鉴于本项目具有建筑全书的性质,因此每卷次卷首有相应的地名图(图39),后面均附有完备的人名(含神祗名)、地名和建筑名中外文对照表;以便查阅检索。在地名及建筑名对照表中,我们尝试采用了多级检索的方式(主要建筑及建筑群最多可达四级;国外同类史书中一般只到两级)(图40)。

图40、索引级别示意

The End.

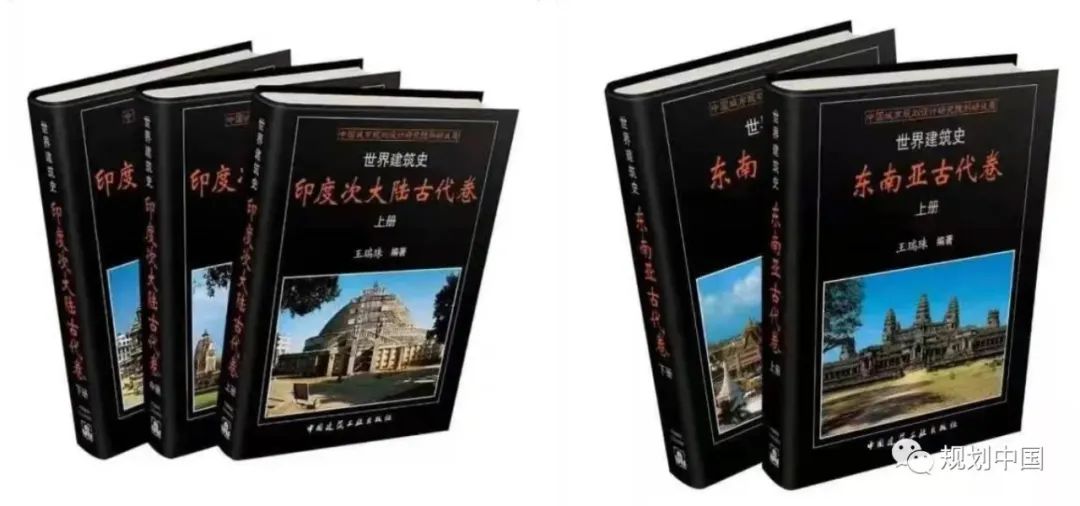

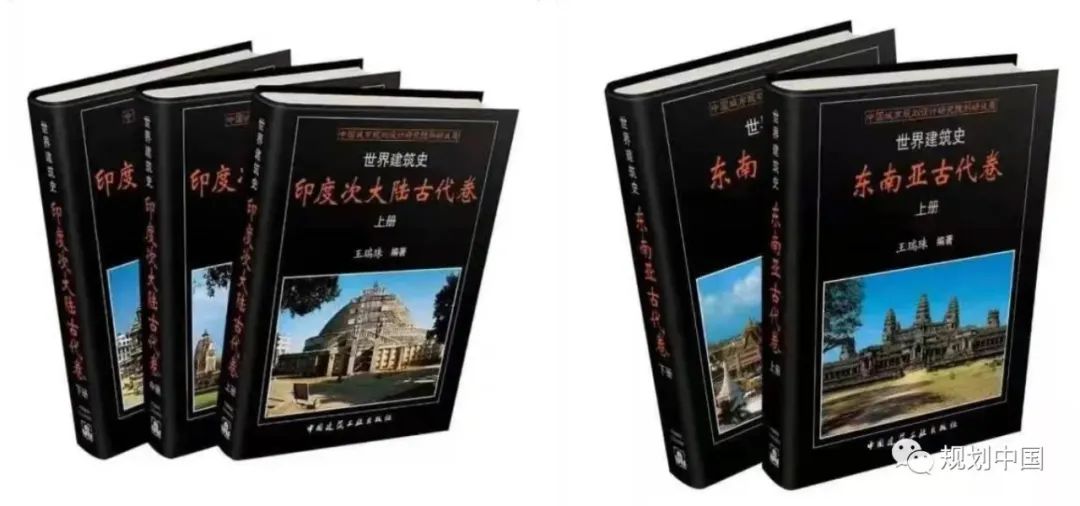

王瑞珠院士的《世界建筑史》丛书又添新成员,《印度次大陆古代卷》、《东南亚古代卷》隆重面市

王瑞珠:人生记忆

原文始发于微信公众号(规划中国):王瑞珠:《世界建筑(含城市)史课题研究》阶段成果汇报——兼论世界建筑史学的历史及现状

规划问道

规划问道