脆弱性强调了系统外部驱动力与内部易损特性的耦合关系,由此衍生的脆弱性评价成为探索城乡脆弱性发生机制和演变规律、引导区域可持续发展等的重要研究范式。本文将乡村“脆弱性”与国土空间规划的“统筹功能”交叉综合分析,提出面向国土空间治理的乡村脆弱性评价方法,并对黑龙江省117个县域单元开展乡村脆弱性实证研究,立足耦合视角分析乡村脆弱性驱动机制,探索应对不同脆弱性类型的乡村地区空间规划响应途径,对科学制定乡村地区国土空间治理目标和发展定位具有重要意义。

1

乡村脆弱性评价在乡村地区国土空间治理中的适用价值

乡村脆弱性评价站在人地耦合视角对乡村脆弱性特征及变化进行系统性识别,其评价目标更为本源;多维度综合研判乡村脆弱类型和主导因子,以建立分级、分类的乡村规划及管控途径,为县、乡镇级国土空间规划定位提供直接支撑。因此,乡村脆弱性评价与“双评价”相互补充验证,一方面综合乡村土地利用、社会经济等区域差异,结合风险来源及脆弱程度更全面地测度国土空间承载能力;另一方面结合脆弱类型及主因子,更精准地判断国土空间是否适宜开发、适宜何种开发需求,共同指导国土空间规划编制与管控。

2

面向乡村地区国土空间治理的乡村脆弱性评价理论框架

2.1 乡村脆弱性评价因子分析

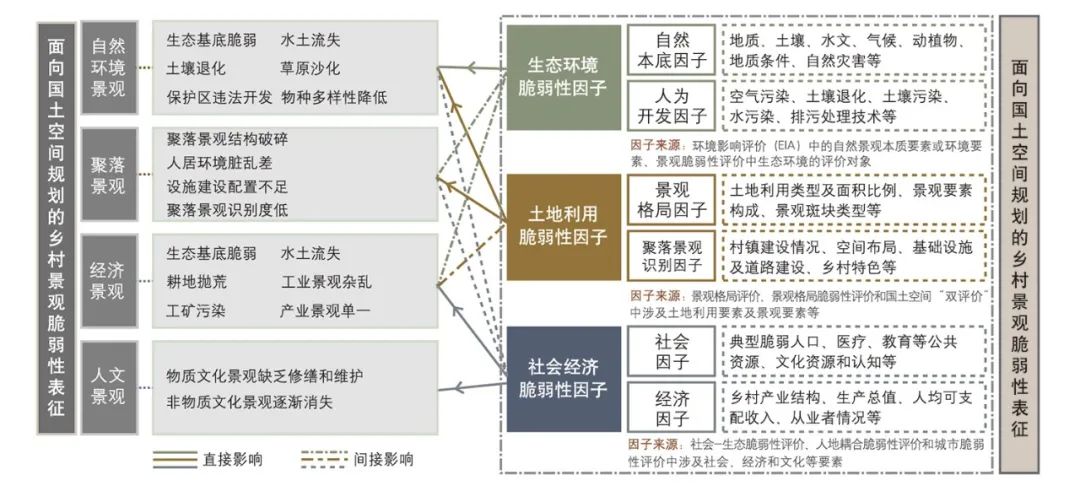

▲ 图1 | 面向国土空间治理的乡村脆弱性表征及其脆弱性因子分析框架

▲ 图1 | 面向国土空间治理的乡村脆弱性表征及其脆弱性因子分析框架2.2 乡村脆弱性评价框架构建

3

面向乡村地区国土空间治理的乡村脆弱性评价实证研究

3.1 研究区域概况

3.2 黑龙江省乡村脆弱性评价

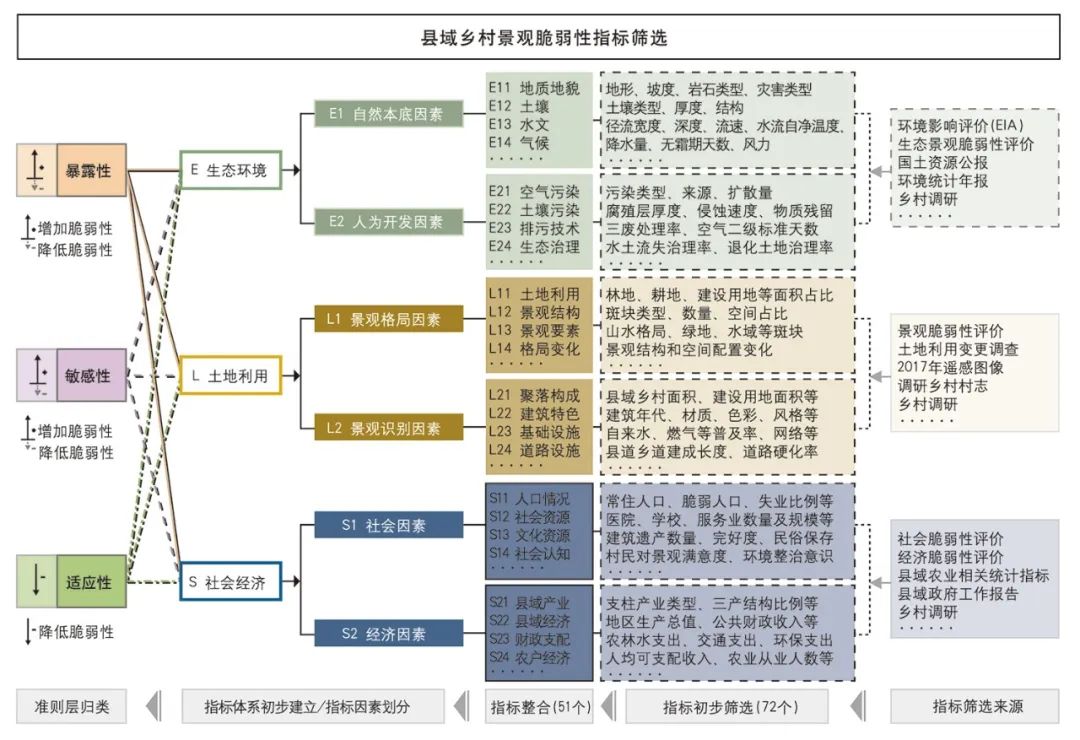

从生态环境、土地利用和社会经济脆弱性评价因子中,初步筛选了72个适于描述县域乡村脆弱性的评价指标,并采用“方差扩大因子检验”方法排除多重共线性指标,最终确定51个黑龙江省乡村脆弱性指标(图2)。

▲ 图2 | 黑龙江省乡村脆弱性指标筛选过程

▲ 图2 | 黑龙江省乡村脆弱性指标筛选过程

3.3 黑龙江省

4

乡村脆弱性评价在乡村地区国土空间规划中的应用展望

4.1 评价结果指导乡村地区

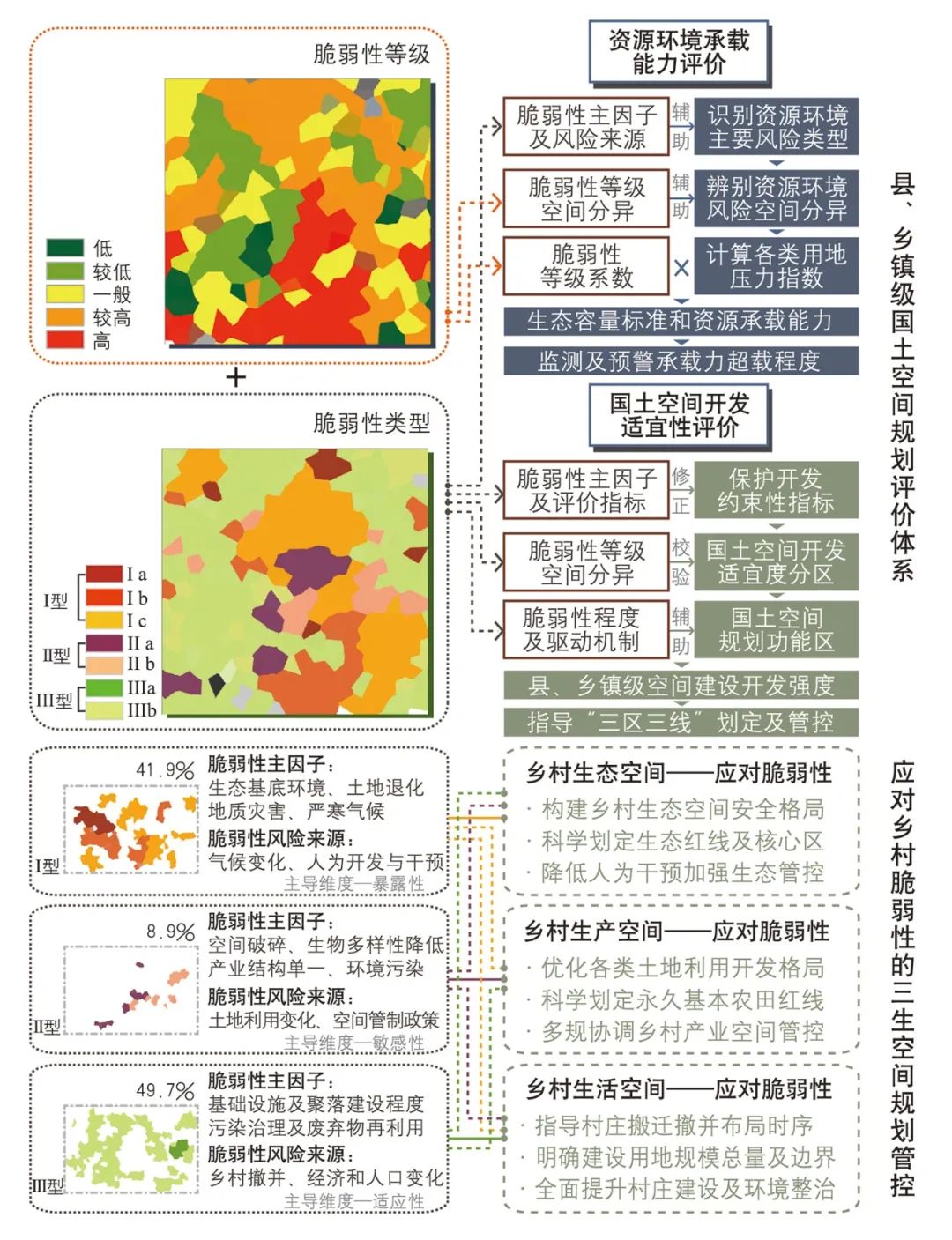

采用系统聚类法将黑龙江省县域单元划分为3种脆弱性类型,结合主成分分析结果,明确各县域的乡村脆弱性主因子和风险来源。其中,I型,生态资源丰富但基底环境脆弱,风险主要来源于气候变化和人为开发干预。II型,由于空间破碎度高或环境污染严重造成高脆弱性,风险来源于土地利用变化及空间管制政策,需以低冲击影响规划调整乡村空间格局。III型,生态基底安全、社会经济发展较快或发展潜力较大,风险来源于乡村撤并及经济、人口变化。

4.2 评价结果完善县、乡镇级

后续黑龙江省县、乡镇级国土空间规划过程中,可将乡村脆弱性评价引入国土空间规划评价体系,对“双评价”进行校验、修正与深化(图3)。

▲ 图3 | 基于乡村脆弱性评价结果的黑龙江省县、乡镇级国土空间评价体系优化及空间规划管控

▲ 图3 | 基于乡村脆弱性评价结果的黑龙江省县、乡镇级国土空间评价体系优化及空间规划管控

(1)针对资源环境承载能力评价,结合乡村脆弱性主因子和风险来源,补充土地利用及社会经济等人为扰动对国土空间本底情况的影响;乡村脆弱性等级空间格局与资源环境风险空间格局叠加,综合划定国土空间规划风险等级;将乡村脆弱性阈值转化为系数,与资源环境承载力评价中各类用地压力指数叠加,综合确定生态容量标准和资源承载能力。

(2)针对国土空间开发适宜性评价,依据评价结果因子分析,校验并修正保护开发约束性指标,完善国土空间开发适宜性评价指标体系;校验其开发适宜度分区,修正并完善分区结果;此外,将乡村脆弱性分级及类型分区与国土空间开发适宜度分区综合叠加,提出黑龙江省乡村地区“三生空间”管控途径,指导县、乡镇级国土空间规划功能区划定。

综上,面向新时期乡村空间治理需求,乡村脆弱性评价从人地系统根源研判其脆弱性等级、类型、主因子和风险来源,以此提出乡村空间治理任务和建设发展目标。乡村脆弱性评价可作为村庄规划与国土空间规划体系衔接的纽带,与目前“双评价”相互补充完善,对国土空间规划发展定位、空间用途管制具有一定的指引和修正作用。

原文介绍

《面向乡村地区国土空间治理的乡村脆弱性评价*——理论思考、实证研究与应用展望》2022年第3期,第45-53页,第73页。

于婷婷,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室,城乡规划系系主任助理,讲师,中国城市规划学会会员。

【全文下载】文章已在知网首发,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】面向乡村地区国土空间治理的乡村脆弱性评价——理论思考、实证研究与应用展望

规划问道

规划问道