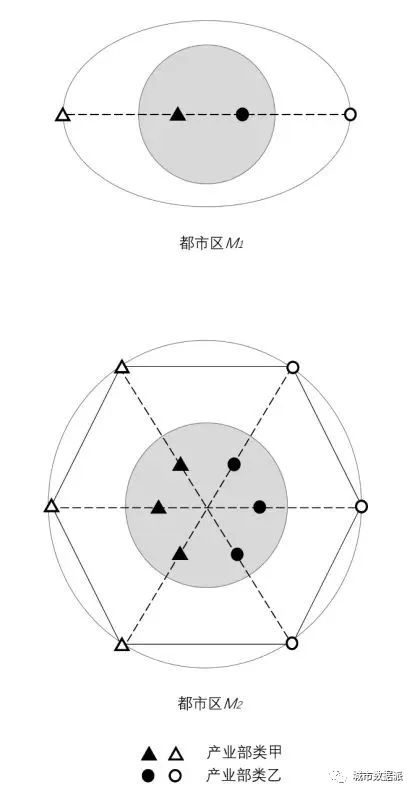

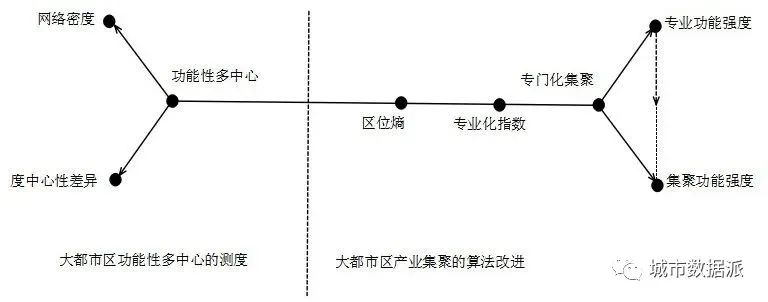

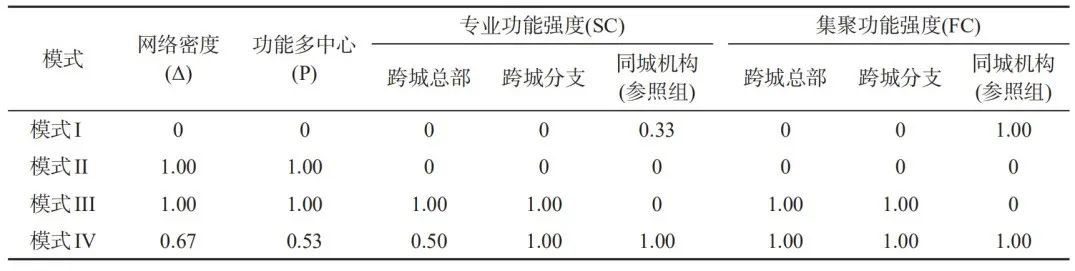

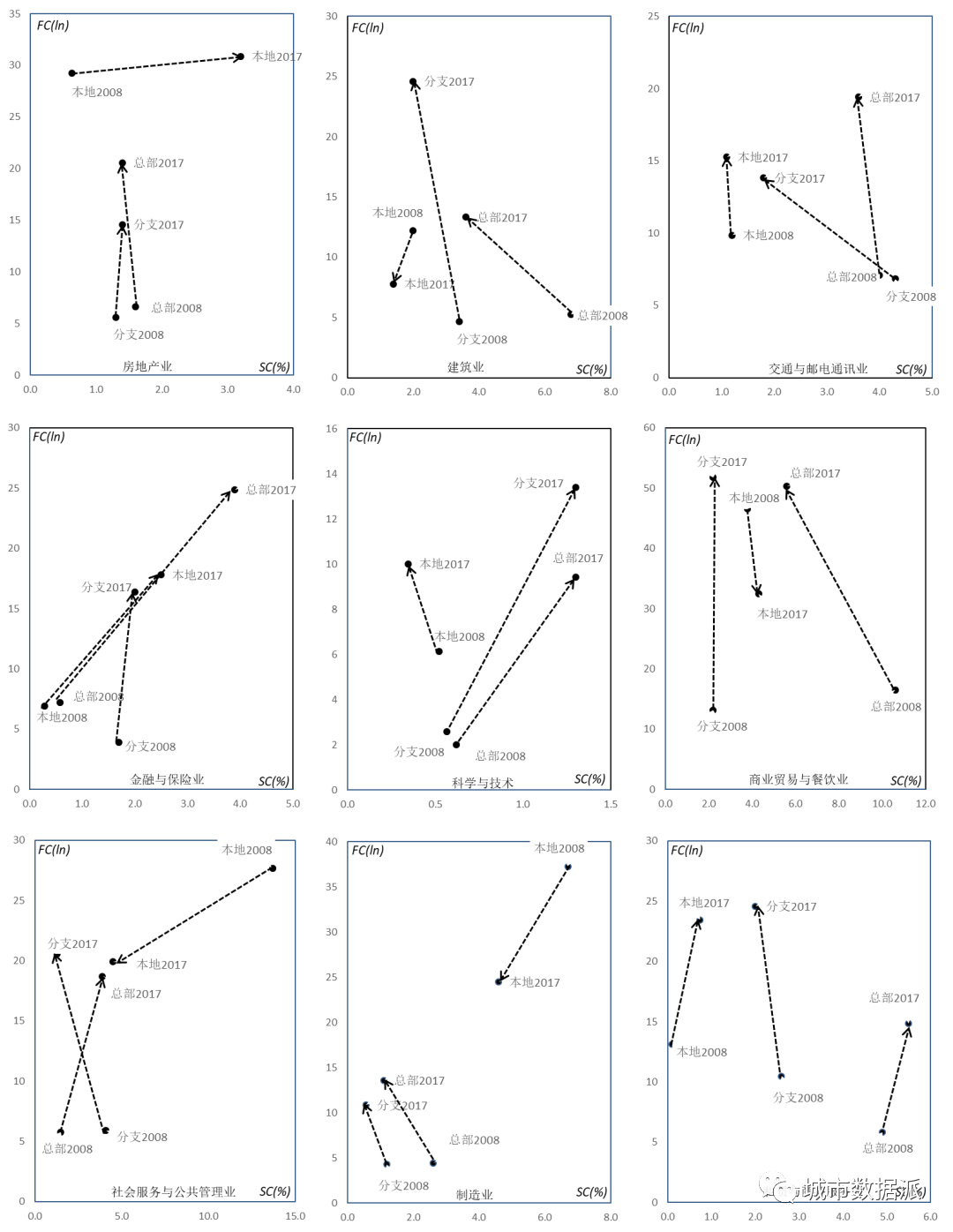

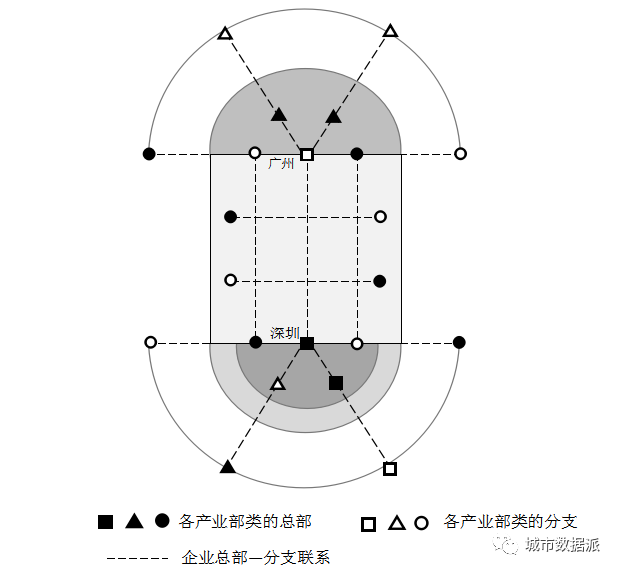

图3 功能性多中心与专门化集聚的耦合检验

图3 功能性多中心与专门化集聚的耦合检验

[1]Fujita M. Krugman P R, and Venables A J. The Spatial Economy, Cities, Region and International Trade, MIT Press, 1999.

[2]Hall P, Pain K. The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe. Routledge, 2006.

[3]Meijers E.J. Synergy in polycentric urban regions: complementarity, organizing capacity and critical mass. Ios Press, 2007.

[4]Meijers E.J. Summing small cities does not make a large city: polycentric urban regions and the provision of cultural, leisure and sports amenities. Urban Studies, 2008, 45(11): 2323-2342. DOI: 0.1177/0042098008095870.

[5]Taylor P.J. Specification of the world city network. Geographical analysis, 2001, 33(2): 181-194. DOI: 10.1111/j.1538-4632.2001.tb00443.x.

[6]Meijers E.J. and Burger M.J. Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. Environment and Planning A: Economy and Space, 2010, 42(6): 1383-1402. DOI: 10.1068/a42151.

[7]Alderson A.S. and Beckfield J. Power and position in the world city system. American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI: 10.1086/378930.

[8]Ross C.L. and R.L. Florida. Megaregions: planning for global competitiveness. Island Press. Washington, 2009.

[9]Reades J. and Smith D.A. Mapping the ‘space of flows’: The geography of global business telecommunications and employment specialization in the London mega-city-region. Regional Studies 2014, 48(1): 105-126. DOI: 10.1080/00343404.2013.856515.

[10]Hanssens H., Derudder B., Van Aelst S., Witlox F. Assessing the functional polycentricity of the mega-city-region of central belgium based on advanced producer service transaction links. Regional Studies, 2014, 48(12): 1939-1953. DOI: 10.1080/00343404.2012.759650.

[11]Zhao, M. Derudder, B., Huang, J. Examining the transition processes in the Pearl River Delta polycentric mega-city region through the lens of corporate networks. Cities, 2017, 60: 147-155. DOI: 10.1016/j.cities.2016.08.015.

[12]Zhao, M., Derudder, B. and Huang, J. Polycentric development in China’s mega-city regions, 2001–08: A comparison of the Yangtze and Pearl River Deltas. Die Erde, 2017, 141(1): 1-13. DOI: 10.12854/erde-148-26.

[13]Scott A. Locational patterns and dynamics of industrial activity in the modern metropolis. Urban Studies, 1982, 19(2): 111-141. DOI: 10.1080/00420988220080261.

[14]Duranton G. and Puga D. From Sectoral to Functional Urban Specialization. Journal of Urban Economics, 2005, 57: 343-370. DOI: 10.1016/j.jue.2004.12.002.

[15]Hall P. Planning for the mega-city: A new Eastern Asian urban form? //East West Perspectives on 21st Century Urban Development. Routledge, 2019: 3-36. DOI: 10.4324/9780429458293.

[16]Liu X., Derudder B., Wu K. Measuring polycentric urban development in China: An intercity transportation network perspective. Regional Studies, 2016, 50(8): 1302-1315. DOI: 10.1080/00343404.2015.1004535.

[17]Van Oort F., Burger M., Raspe O. On the economic foundation of the urban network paradigm: spatial integration, functional integration and economic complementarities within the Dutch Randstad[J]. Urban Studies, 2010, 47(4): 725-748. DOI: 10.1177/0042098009352362.

[18]Marshall A, Principles of Economics: An Introductory Volume, MacMillan, London, 1890.

[19]Meijers E.J., Burger M.J., Hoogerbrugge M.M. Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 181-198. DOI: 10.1111/pirs.12181.

[20]Burger M.J., Meijers E.J., Hoogerbrugge M.M., et al. Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in North-West Europe. European Planning Studies, 2015, 23(6): 1090-1109. DOI: 10.1080/09654313.2014.905002.

[21]Ohlin B. Interregional and international trade[M]. Harvard University Press, Cambridge, 1935.

[22]Krugman, P. Geography and Trade[M]. Cambridge: MIT Press Books, 1992.

[23]唐子来,赵渺希.经济全球化视角下长三角区域的城市体系演化:关联网络和价值区段的分析方法. 城市规划学刊, 2010, (1): 29-34. [Tang Zilai, Zhao Miaoxi. Economic Globalization and Transformation of Urban System in the Yangtze River Delta Region: Interlocking Network and Value-added Hierarchy. Urban Planning Forum, 2010, (1): 29-34.] DOI: CNKI:SUN:CXGH.0.2010-01-010.

[24]赵渺希.全球化进程中长三角区域城市功能的演进[J]. 经济地理, 2012, 32(3): 52-58. [Zhao Miaoxi. The Evolution of Urban Function in Yangtze River Delta Region in the Process of Globalization. Economic Geography, 2012, 32(3): 52-58.] DOI: CNKI:SUN:JJDL.0.2012-03-008.

[25]Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo [M]. Princeton University Press, 2002.

[26]Dogaru T, Burger M, Oort F V, et al. The geography of multinational corporations in cee countries: Perspectives for second-tier city regions and European cohesion policy. Investigaciones Regionales, 2014, (29): 193-214.

[27]唐子来,李涛.京津冀、长三角和珠三角地区的城市体系比较研究: 基于企业关联网络的分析方法. 上海城市规划, 2014(6):37-45. [Tang Zilai, Li Tao. A Comparative Analysis of Urban Systems in the Beijing-Tianjin-Hebei Region, the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta Region: An Approach of Firm-based Interlocking Network. Shanghai Urban Planning Review, 2014(6): 37-45.] DOI: 10.3969/j.issn.1673-8985.2014.06.007.

[28]Zhao, M., Wu, K., Liu, X., et al. A novel method for approximating intercity networks: An empirical comparison for validating the city networks in two Chinese city-regions. Journal of Geographical Sciences,2015, 25(3): 337-354. DOI: 10.1007/s11442-015-1172-0.

[29]Friedmann J. and Wolff G. World city formation: an agenda for research and action. International Journal of Urban & Regional Research, 1982, 6(3): 309-344. DOI: 10.1111/j.1468-2427.1982.tb00384.x.

[30]Scott A.J. City-regions reconsidered. Environment and Planning A: Economy and Space, 2019, 51(3): 554-580.

DOI: 10.1177/0308518X19831591.

[31]Lincoln J.R. The urban distribution of headquarters and branch plants in manufacturing: mechanisms of metropolitan dominance. Demography, 1978, 15(2): 213-222. DOI: 10.2307/2060524.

[32]Green, N. Functional polycentricity: a formal definition in terms of social network analysis. Urban Studies, 2007, 44(11): 2077-2103. DOI: 10.1080/00420980701518941.

[33]Hoen, A.R. and Oosterhaven, J. On the measurement of comparative advantages. The annals of regional science, 2006, 40(3):677-691. DOI: 10.1007/s00168-006-0076-4.

[34]当代上海研究所.长江三角洲发展报告:城市间功能关系的演进. 上海: 上海人民出版社, 2006:5-6. [Modern Shanghai Insititute. Research Report for Development of the Yangtze River Delta: Evolution of Functional Relationship among Cities. Shanghai: Shanghai People Press.2006:5-6.]

[35]邵晖. 从分工视角解读城市产业空间结构的演变机理. 城市问题, 2011, (8):50-54. [Shao Hui. Discussion on the evolvement mechanism of urban industrial spatial structure from the perspective of labor division. Urban Problems, 2011, (8):50-54.] DOI: CNKI:SUN:CSWT.0.2011-08-010.

[36]王姣娥, 焦敬娟, 黄洁,等. 交通发展区位测度的理论与方法. 地理学报, 2018, 73(4):666-676. [Wang Jiao’e, Jiao Jingjuan, Huang Jie et al. Theory and methodology of transportation development and location measures. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4):666-676.] DOI: 10.11821/dlxb201804006.

[37]Ezra F. Vogel, One Step Ahead in China: Guangdong Under Reform [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

[38]麦肯锡全球研究院. 麦肯锡2019中国研究. 新加坡, 2020. https://www.mckinsey.com.cn/category/insights/mckinsey-global-institute/, 2021-01-18. [McKinsey Global Institute. McKinsey 2019 China Report. Singapore, 2020. https://www.mckinsey.com.cn/category/insights/mckinsey-global-institute/, 2021-01-18]

最近有朋友问我们:为什么没有及时看到推文?因为微信改了推送规则,没有点“赞”或“在看”,没有把我们“星标”,都有可能出现这种状况。

加“星标”,不迷路!看完文章顺手点点“赞”或“在看”,就可以准时与我们见面了~

原文始发于微信公众号(城市数据派):如何利用10年企业数据对珠三角多中心网络格局演化开展实证?丨城市数据派

规划问道

规划问道