【作者简介】

孙娟,清华大学建筑学院创新领军工程博士研究生,中国城市规划设计研究院上海分院院长,教授级高级工程师

屠启宇,上海社会科学院城市与人口发展研究所副所长,研究员

王世营,上海市规划和自然资源局总体规划管理处副处长,博士

张亢,中国城市规划设计研究院上海分院规划研究室主任工程师,高级城市规划师,通信作者

孔卫峰,上海市规划和自然资源局总体规划管理处

提要

上海大都市圈是上海发挥引领作用、提升区域综合竞争力的重要载体,基于全球城市区域与都市圈的理论辨析,提出这一区域是兼具全球城市区域和都市圈双重内涵属性的区域。在传统都市圈划定方法的基础上,结合全球城市区域中的功能网络理论,建立新的都市圈空间界定方法体系,以此划定上海大都市圈的空间范畴;同时延续功能完整性,以“三个上海”为思路原则,提取发展共识,确立上海大都市圈“建设卓越的全球城市区域”的目标愿景,并围绕区域协作与底线约束的双重指标予以落实。研究对于“都市圈”划定理论与应用进行了探索,提出以全球城市区域理论为支撑的都市圈目标愿景构建的技术逻辑。

关键词

全球城市区域;都市圈;内涵属性;范围界定;目标愿景;上海

2017年,《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”) 基于上海全球城市的定位,提出要适应全球城市区域协同的趋势,加强对周边的辐射带动作用,推动近沪地区协同发展。2017年,国务院关于“上海2035”的批复明确提出要充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈。2018年4月,《上海大都市圈空间协同规划》的筹备工作正式开展,作为探索更深层次、更多领域协同,引领长三角高质量一体化发展的示范样板,大都市圈规划编制得到了学术界与地方政府的高度关注,也始终存在学术逻辑与实践逻辑的冲突。

既有学术研究对都市圈的理解多以通勤圈为主,但这样的界定标准所形成的空间范围,既难以支撑上海引领区域发展的初衷,也难以回应周边城市强烈的协同诉求。实践中对上海及地区整体发展能级与内部关联的分析认为,这一区域并非传统的“都市圈”概念,而是承载了上海全球城市功能的功能性实体空间,不只形态上的区域连绵,而是更为关注城市间商品物资流、要素流的关联度的“完整社会-经济组织单元”,更符合全球城市区域理论的解读。

因此,本文以全球城市区域理论以及都市圈研究为基础,对二者研究起源、界定方法、实际作用和影响等进行比对,提出在当前语境下,国内以上海大都市圈为代表的、以全球城市为核心的都市圈,其内涵属性应该是地理邻近性和功能关联性兼备的区域,其空间边界也应该是两者的叠加与耦合,超越了都市圈学术探讨的范畴,更侧重于区域治理视角下完整单元的协同谋划。基于这一视角划定上海大都市圈的规划范围,并构建具有广泛共识的目标愿景,以促进区域内城市多元价值的发挥,对以全球城市为核心的城市区域提出了理论应用的创新探索。

1 理论综述

1.1 全球城市区域理论

全球城市区域(global city region)由全球城市(global city)的概念推广而来,Scott在2000年第一次提出全球城市区域(global city-regions) 概念,是“在全球化高度发展的前提下以经济联系为基础而由全球城市及其腹地内经济实力较为雄厚的二级大中城市扩展联合所形成的一种独特空间现象”。这一理论认为,真正足以支撑全球性枢纽的是具有地方根植性的全球城市功能性范围,从静态区域走向动态流动,重点强调了城市体系中个体间的相互联系。2006 年Hall等强调从功能链接出发,围绕欧洲的八大巨型城市区域,关注城市间人流、经济流关联度,强调巨型城市地区是多中心网络化的结构。泰勒用定量模型的方式深化了区域研究的技术方法,用“ 互锁网络模型”(interlocking network model) 的定量研究引入城市与区域科学,成为当前GaWC历年城市排行榜的重要理论支撑。

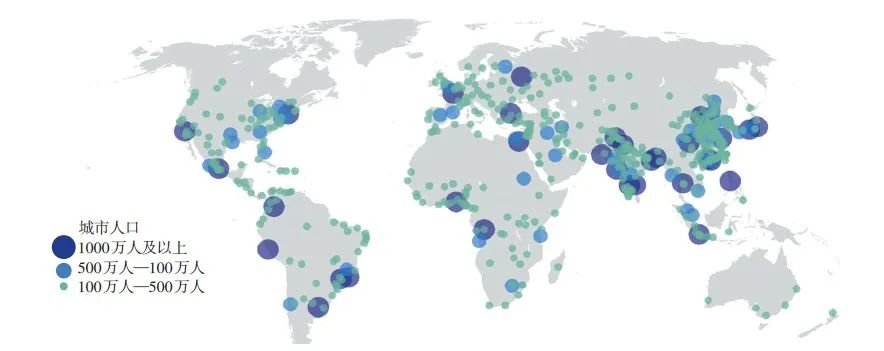

Scott于2019年再次发表题为“城市区域的重新思考”的文章,认为“功能空间”新思想对大都市圈超越城市辖区发展具有十分重要的指导意义,即大都市圈内城市之间地理位置虽然分散,但是围绕着一个或多个大的重心城市,有密集的人流和信息流通过高速公路、铁路和电信网络在城市之间形成流动空间,从而形成功能性城市区域。这是新兴的认知文化经济所推动的发展,是经济因素在集聚过程、交易关系和城市内部空间价值化中的表达(图1)。

图1 人口在100 万人以上的城市的世界地理分布示意

虽然全球城市区域为演化下的城市区域发展提供了新的理论阐释,提出了功能空间的概念,但是Scott和Hall等学者的研究并未针对全球城市区域范围界定做进一步的探讨,全球城市区域实体空间的界定方法与应用仍是空白。

1.2 都市圈理论与应用

都市圈概念最早产生于日本,是指城市通过对其周边地域辐射中心职能而发展,以城市为中心形成的职能地域,空间的蔓延性是都市圈的重要特征。木內信藏(1951) 提出大城市圈由中心地域、城市周边地域和市郊外缘广阔腹地3大部分组成,日本行政管理厅明确以通勤和货物运输作为都市圈界定的标准。美国从1950 年代的“ 城市化地区(UA) ”到1970年代的标准都市统计区(SMSA)、标准一体化区域(SCA),一直延续通勤联系的定义理念。国内对于都市圈研究起源于1980年代,以周一星等学者为代表,在长三角、珠三角等城镇密集地区展开探索,在界定方法上多沿用了国际上通勤联系、人口密度等核心指标。

从国内外实践可以看出,以通勤联系为基础的都市圈界定方法在一定时期有效指引了城市及其邻近地区的协同发展,然而随着城市间各类信息流、经济流的扩散,通勤范畴并不能承载城市区域的协同发展需求。日本在1968年二全综中将1958年提出的“1+3”首都圈拓展至“1+7”的完整行政单元;美国2050战略围绕共性发展方向提出十大超级都市区(mega-regions);中国学者也基于实践提出都市圈空间范围界定应包括空间、时间、流量和引力等多重要素。作为城镇化发展的高级形态,都市圈在国家发展中的地位和作用不断凸显。在“双循环”的新发展格局下,都市圈以城市间密切的分工协作成为参与国内国际双循环的基本单元和参与全球竞争的重要载体。因此,政策层面逐渐从国土层面区域性的协调政策、城市群政策,转为强调都市圈的发展。国家发改委正式出台鼓励都市圈发展的相关指导意见,各地政府以都市圈规划编制的方式将都市圈作为解决不平衡不充分问题的重要抓手,探讨圈内协同发展的方式。

从都市圈既有规划实践来看,存在着学术逻辑和实践逻辑的冲突。国内都市圈规划范围规模在2万—20万km²不等,整体上均突破了通勤边界的界定方法。一方面是国情决定的“城市即区域”,套用学术研究的界定标准则大量都市圈难以成立。另一方面,国内现阶段广泛探讨的都市圈,兼具发展与协调的双重责任,既需要解决内部相互关系,更需要通过供应链、产业链、创新链的构建,实现可持续的共同发展。都市圈的内在属性已经与国际上都市圈研究有本质差别,需要更好地辨析新时代新语境下都市圈的内涵属性。

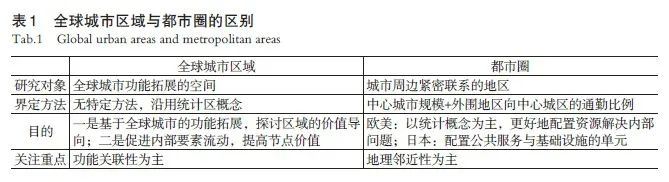

1.3 都市圈划定理论辨析

上海大都市圈是兼具全球城市区域和都市圈双重属性的区域,在以全球城市为核心的大都市圈规划探讨中,全球城市区域理论与都市圈理论提供了两个维度的研究支撑,但也存在明显的局限性。全球城市区域聚焦功能性空间,更符合区域协同的发展实际,但仅构架了区域空间组织的理论推演,对于空间边界的具体划定标准仍是空白。都市圈则聚焦延续性空间,基于通勤联系并以通勤边界作为划定标准,但是无法满足全球化、信息化时代区域协同的空间诉求(表1)。从都市圈既有实践来看,规划范围大多突破了通勤边界的界定方法,套用学术研究的界定标准则大量都市圈难以成立。

双循环格局下的都市圈,兼具发展与协调的双重责任,需要以更密切的产业、创新、商务等多元功能合作提升区域整体竞争力。首先,都市圈承载的是功能价值,可借鉴传统都市圈的划定思路,以“功能流”替代“通勤流”,科学纳入部分网络关联的功能地域。其次,也需要关注传统都市圈空间范围,该邻近地区与中心城市关联密切,并且从自然地理生态韧性和安全视角考虑生态流域系统的完整性,支撑区域可持续发展。最后,还需要转变规划思路,自上而下和自下而上结合,充分考虑城市主体的加入意愿,同时保障重要区域资源协同治理单元的完整性。(图2) 从区域的本质和精神上来探讨都市圈的范围界定与共同目标实现,是对全球城市区域理论的实践突破,是全球城市区域和都市圈理论的应用创新,具有较强的现实意义。

图2 基于理论创新应用的上海大都市圈探讨

2 上海大都市圈内涵属性

2.1 已有研究对上海大都市圈空间边界的认识

(1) 早期以行政政策为依据,关于范围界定的论述较少,更突出圈内分层发展的路径

1990—2015年,在长三角城市群的研究基础上,以沈立人为代表的多位学者依据上海协作区、上海经济区等政策,提出上海都市圈即长江三角洲核心15市的范围。高汝熹认为虽然范围一致,但上海都市圈更体现了对标国际、打破管辖,与周边形成高度一体化的经济体。

研究主要关注两个方面:一是上海都市圈与纽约、东京、巴黎等都市圈的发展比较和推进建议。二是通过测度都市圈内部产业关联、经济联系等,在都市圈内部划分不同层级,据此提出促进都市圈发展的具体建议。如:徐长乐等提出上海为中心城市、南京和杭州为副中心城市,包括苏锡常通、宁镇扬泰和杭嘉湖、绍甬舟等4个次一级城镇群体的城市网络体系,共同建立一个包括国际化的金融贸易、调度化的加工工业、网络化的交通通信与现代化的高效农业的“多心组团、分层辐射”的都市经济圈。张春霞提出上海都市圈即长江三角洲,处于国际性可比的考虑称之为都市圈,提出城市等级、经济总量、空间距离、经济联系等不同方法的层次划定。栾强等、罗守贵等提出都市圈内人流、物流、信息流强度的测度,提出完善交通基础设施的建议。

(2) 强调聚焦近沪地区,大数据为支撑的定量测度广泛应用

一方面,在功能网络、巨型城市理论的影响下,关于上海大都市圈的多核心网络结构的研究兴起,以1 h的时空距离作为核心依据,探讨近沪地区的空间功能组织。如:陈小鸿等提出以1 h通勤界定都市圈,包括上海市中心城—新城—临沪新市镇,形成差异化的交通组织。郑德高等提出上海大都市圈核心—近域—郊区—外围圈层的功能布局与演化特征,并基于60 min和90 min的时空距离和企业总部分支关联方法,统筹重大设施和历史文化渊源等要素,提出上海与周边21 个县级单元的范围界定。蒋凯等以夜间灯光数据集、高德人口与通勤数据集为依据,提出包括苏锡通嘉等在内总计2.8万km²的研究范围。另一方面,以LBS为基础的通勤联系,成为判断都市圈空间边界的主要方法。如钮心毅等通过居住—工作双向通勤的方式,界定了上海紧密通勤范围即上海巨型城市区域,约8700 km²,认为上海与苏州、嘉兴等尚处于商务、生产的联系。持有类似观点的学者也提出了上海大都市圈应对标东京都市圈,形成一个50—80 km密集轨道交通网络支撑的区域,从传统的“太阳系式”模式转化成“八爪鱼式”模式的都市圈。无论采取哪种方法,既往的定量测度方法都已经颠覆了美欧都市圈以一定比例劳动人口往中心城市工作通勤来划定范围的做法。

2.2 全球城市区域视角的上海大都市圈内涵解读

从既有研究来看,对上海都市圈的理解介于沪苏浙16市的“城市群”与近沪“都市区”两个层面。上海2035提出的上海大都市圈更侧重于上海全球城市功能发挥的考量,提出了与周边城市共同探讨的建议。基于前文都市圈范围划定思路,综合地理邻近性、功能关联性与行政完整性三方面,确定上海大都市圈空间范围为9个城市的市域范围,包括上海及周边苏州、无锡、常州、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州共同构成的城市区域,陆域面积约5.6万km²,常住人口约7700万人。

(1) 地理邻近性:基于流域完整的自然地理邻近区域

从自然地理流域系统来看,这9个城市同属长江下游、杭州湾和太湖流域生态系统,自古以来水是上海大都市圈的生命之脉。太湖流域“两溪入湖,八江通海、多支流汇聚”奠定了这里的水网脉络。在数千年的历史演替中,区域发展重心从环太湖到运河沿线、长江沿岸,再到沿海地区,区域核心城市不断变化,逐步形成了如今以上海全球城市为核心引领的全球城市区域。9个城市基于自然的生态流域保护是系统和完整的,是一个水脉相依、人缘相亲的生命共同体。

上海大都市圈作为承载生态保护与安全韧性的完整单元,支撑区域可持续发展。面对全球气候政策、国家生态文明绿色发展的新理念,地处江海交汇的上海大都市圈,天然具有维护区域生态基底、提升生态环境品质的重要职责。需要相关城市共同努力,实现对长江口、东海海域、环太湖、环淀山湖、环杭州湾等重要区域的保护。同时,完整单元的建构,也是提升地区风险防御能力、提高粮食与能源安全稳定供给的重要途径。

(2) 功能完整性:并非单中心通勤圈,而是关联紧密的功能圈

上海大都市圈不是简单的单中心通勤圈概念,周边城市到上海市区的通勤率仅在1%左右,上海核心城市真正意义上的通勤范围约为半径50 km,即基本集中在上海市域内,跨市通勤并不明显。在上海之外,其他城市的交通联系非常频繁,无锡—苏州、南通、嘉兴、宁波—舟山等地均存在30 km左右的通勤圈。因此,这一区域并不是传统学术意义上“以一个城市为中心的紧密通勤圈”,而是以商务圈、休闲圈等多种人群往来为特征的,多中心、网络化的功能关联区域。

同时,上海大都市圈城市间功能关联分析也表现为一个经济高度发达且产业横向联动紧密的区域。依托多中心的共同发展,区域内整体经济水平达到相当规模,并形成了规模集群与近链组织的产业特征。在经济总量上,这一区域GDP超10万亿元,跻身世界发达经济体的行列。在产业关联上,表现为以联合申请专利为表征的创新链条中,上海、苏州、无锡等城市在制造—制造、制造—服务、服务—服务的专利合作数量占比基本相当,制造产业链呈现高度关联的规模集群特征,供应链近链组织的特征同样显著。

面对全球化的深度调整期,上海大都市圈作为内外双循环的基本单元,从职责上承载着参与国际竞争的国家责任,应关注到生产功能的完整性。既要充分考虑到后疫情时期“补链、强链”需求,也要关注到全球科技产业加速变革带来的经济重构,以及技术封锁对自主创新的必然要求。以产业链—创新链—供应链建构起紧密、高效的交流与合作,形成协同创新的发展效能,实现国际竞争力的突破发展。

(3) 行政完整性:承载自下而上的协同诉求,实现区域发展的包容性

上海大都市圈的区域特色,还在于长久以来多元价值碰撞交融塑造出的价值认同。在上海大都市圈空间协同规划编制工作方案共议过程中,上海周边诸多城市表达了加入上海大都市圈的意向,从单打独斗到抱团发展的现实诉求迫切鲜明。为更好地实现平等协商、共同编制与后续的规划落实,上海大都市圈的空间范围的界定本身就是一种自下而上共商共议达成共识的结果,也是一个根据主体意愿成为弹性可生长的开放边界。

3 上海大都市圈目标愿景

以基于上海、优于上海、超越上海为思路原则,对标先进的全球城市区域,以可持续发展、多元均衡化发展为共识,提出建设“卓越的全球城市区域”目标愿景,将上海大都市圈打造成为更具竞争力、更可持续、更加融合的都市圈。

3.1 以“三个上海”明确思路原则

3.1.1 基于上海:认同核心城市的价值选择

作为全球城市的功能性实体空间,上海大都市圈首先要体现“上海2035”提出的创新、人文、生态三个维度发展内涵,作为各城市未来协作发展的共识基础,也是自下而上的契约。相比于上位统筹型的区域规划,上海大都市圈在边界划定的协商过程中,客观上反应了各城市认同上海价值、成立区域联盟的意愿,主动认同核心城市的价值选择,也反映圈内高水平的治理能力。

3.1.2 优于上海:从全球城市到大都市圈,配置更完整的能力

从上海1个都市到9个城市,实现了空间范围的数倍扩展。这个尺度提供了更好的条件来优化生态环境、创新活力、人文资源条件、空间配置,能够更充分落实全球城市区域的目标内涵。需要核心聚焦3个方面,一是突出区域生态共保在都市圈的价值排序,以可持续发展作为区域合作的基础与前提;二是将全球城市的创新目标进一步拓展,围绕上海顶级的生产服务与全球资本支配能力,思考构建区域高端制造体系和强大的内生创造力;三是将更加均衡发展,塑造共同的文化影响力。

3.1.3 超越上海:强化对流与辐射,追求更高远目标

通过高效的要素流动实现区域分工协作,是全球城市区域的重要标志,也是区域内部城市的共同期待。为实现更高效的对流,需要硬件基础设施的建设与软件体系的融合保障,在开放网络中实现动态演化,激发更多的创新可能,实现在双循环新格局中,更好发挥节点链接作用、更高水平解决发展的不平衡与不充分、更高能级代表国家参与国际竞争。

3.2 定位国际坐标提取发展共识

未来上海大都市圈需要在国际坐标系中发挥重要价值,以此为导向,通过对标东京首都圈、荷兰兰斯塔德地区、纽约都市圈等先进城市区域,提取可持续发展、创造多元机遇的发展共识。

3.2.1 可持续发展是区域高度共识的价值选择

根据《布伦特兰报告》和《里约宣言》,可持续发展已经成为一种全球现象。理论层面,以Kairiukstis为代表的专家提出,在大区域尺度落实可持续发展更有操作价值。实践层面,众多全球城市区域规划均在生态环境品质与服务供给能力方面持续推进,提出减少环境影响、抵御气候变化、增强环境适应力的策略目标。兰斯塔德地区提出确保安全和不受气候变化的影响,东京首都圈提出将共生融入视野以应对未来自然灾害,纽约都市圈将健康、可持续作为重要发展目标等。可持续发展的价值选择塑造了宜居的生活环境、前沿的文化品牌与氛围,成为区域持续吸引力的重要支撑,也是未来区域发展的价值选择。

3.2.2 充满机会、繁荣同样是多元全球化格局下的重点

面对日趋激烈的国际竞争,全球城市区域作为各国重要的经济动力,承载着创造并引领发展的责任。从国际案例来看,全球城市区域关注区域的均衡发展、合作共赢。巴黎地区提出联结构建、实现极化与平衡的统一,东京首都圈关注圈内对流型区域的建设。因此,上海大都市圈既要突出全球城市的卓越发展,也要高度关注区域整体的经济繁荣,创造更多发展机会。挖掘培育城市多元价值,包括以GDP为代表的经济影响力,以自主创新为表征的科技影响力,以港口、航空等为代表的枢纽辐射力,以价值塑造为重点的文化影响力等核心维度。

3.3 目标愿景:建设卓越的全球城市区域,成为更具竞争力、更可持续、更加融合的都市圈

基于理论支撑的都市圈独特价值认知以及先进区域的共性选择,规划基于上海建设“卓越的全球城市”目标愿景,提出“建设卓越的全球城市区域”的共同目标。

3.3.1 卓越的全球城市区域的内涵:区域共同的价值选择

城市区域是上海从行政性范围拓展至功能性范围的承载空间,卓越的全球城市区域,首先由上海全球城市的高度决定,因此,响应“上海2035”关于卓越全球城市的主要目标功能,并延伸至区域层面。具体内涵上,卓越指突出的创新演化能力,通过复杂系统的不断迭代以及多样化组织保持地区的整体活力。全球指全球性连接能力与影响力,需要培育全球生产、创新等核心功能网络中的关键节点,打造对外开放的重要支点。

3.3.2 以创新引领塑造更具竞争力的都市圈

上海大都市圈创新水平和高端生产能力不断攀升,逐步向国际一流水平迈进,但外资主导的创新模式和整体附加值较低的生产模式也成为区域持续发展的重要制约。因此大都市圈应强化4类创新源为支撑的14个自主创新知识集群构建,实现基础与前瞻科研实力的整体提升;强化7大高端制造集群,实现关键技术自主可控和完备产业链的构建。通过创新链与产业链的深度融合,着力构建内生型的供应链体系,引领都市圈竞争力的提升。

3.3.3 以共享共担实现更可持续的都市圈

都市圈规划编制过程广泛征集了国内外专家和圈内居民意见,其中较为共同的观点认为,上海大都市圈既是参与全球竞争的重要单元,更是圈内7700万居民美好的生活家园,需要共享共建更具适应性的生态环境、更具包容性的文化体系:以城市共同关注的“水环境”共保为主,构建区域清水绿廊与联防机制;关注绿色发展,争取先期实现“碳达峰”“碳中和”;聚焦区域韧性,保障粮食自给与能源供给安全;聚焦历史传承,探索遗产群共保与文化之路的振兴。

3.3.4 以对流辐射建设更加融合的都市圈

要素对流是支撑全球城市发展的内在动力,通过人群与经济要素的高效对流实现协作分工,让不同价值区段的城市节点都能发挥独特价值并从中获益。从国际经验来看,都市圈城际轨道的建设对于区域紧密流动的促进有着最为显著的作用。因此,规划提出推进“都市圈城际一张网”建设,通过新增线路与既有普铁线利用,实现每个区县单元与10万人以上城镇的轨道站点广泛覆盖,以促进圈内高效互联,直联直通,实现更加融合。

3.4 指标体系:落实目标,体现区域协作与底线约束的双重性

3.4.1 共同愿景下的指标维度确定

从纽约、东京等都市圈规划的编制经验来看,多以“目标—空间—系统—行动”的建议为主,指标体系较为弱化。上海大都市圈空间协同规划作为9个城市共同签订的发展契约,对于目标愿景的落实有更明确的要求,因此,规划以“卓越的全球城市区域”为根本出发点,以创新、人文、生态作为基本维度,综合考虑跨域协作的需要,增加了区域对流,构建4个维度的指标体系。

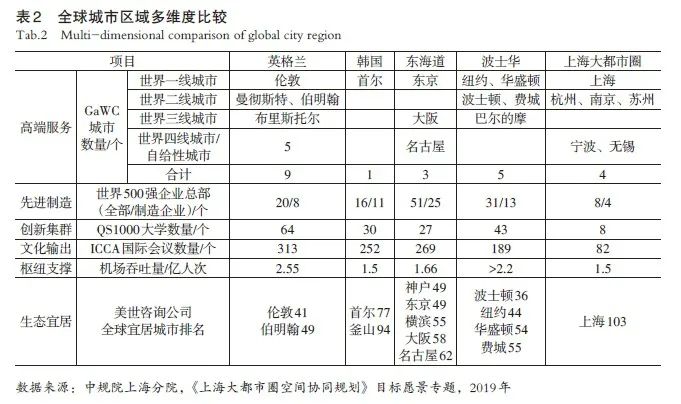

3.4.2 国际视野下的协作型指标体系建构

规划关注了全球城市区域发展水平的横向比较,提出分维度的关注重点,如:在创新方面,普遍强调先进制造与创新集群的发展水平;在文化方面,更加突出本土文化的影响力彰显等(表2)。另一方面,突破单一城市的局限性,提出合作型与底线型的两类指标,发挥区域合作与共同约束的双重引导作用。为体现上海大都市圈的引领作用,在指标设定方面提出了“就高不就低”的原则,在生态方面提出参照湖州地表水100%优良的要求,在创新发展方面则以上海的现状水平作为各地的基本考量。见表3。

4 小结

建设全球城市区域,将是新时期我国强化区域协同发展、增强国际竞争力的重要方向。《上海大都市圈空间协同规划》作为新时代全国第一个都市圈国土空间规划,承担着先行先试的责任。从全球城市区域和都市圈理论出发,创新了兼备地理邻近性和功能关联性,更侧重于区域治理视角下完整单元的都市圈空间界定思路。以上海大都市圈为例,围绕全球城市核心功能的客观诉求和区域共建“卓越的全球城市区域”目标愿景,进一步提出落实传导与协同指标,把大都市圈规划的制度性属性设定为各参与城市共商共享共担的协同规划,体现了中国特色的道路自信、理论自信和制度自信,以期对新时代国内都市圈协同发展提供借鉴。

本文引用格式:孙娟, 屠启宇, 王世营, 等. 全球城市区域视角下上海大都市圈内涵属性与目标愿景[J].城市规划学刊, 2022(2):69-75. (SUN Juan, TU Qiyu, WANG Shiying, et al. The Internal Attributes and Vision of Greater Shanghai Metropolitan Area Based on the Concept of Global City Region[J]. Urban Planning Forum, 2022(2): 69-75.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2021年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】全球城市区域视角下上海大都市圈内涵属性与目标愿景 | 2022年第2期

规划问道

规划问道