01

重庆印象

说起重庆这座城市,有着太多太多的标签:

她是一座巴山纵横、江水浩荡的山水之城,作为世界上行政辖区面积最大的城市,四大山脉、二十三条平行山岭,山地丘陵面积占全市94%;长江、嘉陵江、乌江等5000余条河流。

瞿塘峡

来源:星球研究所

她是一座立体魔幻、自带流量的网红城市。2018年重庆抖音总播放量高达113.6亿次,位居全国第一。

千厮门嘉陵江大桥

来源:重庆市国土空间总体规划公示版

她是一座自强不息、江山品格的英雄之城。自古以来就是中原抵御外敌重要的退守、回旋和栖息之地,在历次重大历史转折的关键时期均发挥“压舱石”和“回旋地”的作用。

钓鱼城

来源:网络

02

主要发展成效

近几年,在重庆“颜值”与“气质”受到高度关注的同时,这座曾经有着18个国家贫困县、366万贫困人口、103万三峡库区移民、40万下岗职工的沉重包袱的年轻直辖市,在经济实力上也异军突起。2019年,重庆市GDP高达23606亿元,同年仅低于广州23亿元,“重庆即将超过广州,跃居全国第四城”一度引发社会各界的广泛关注。

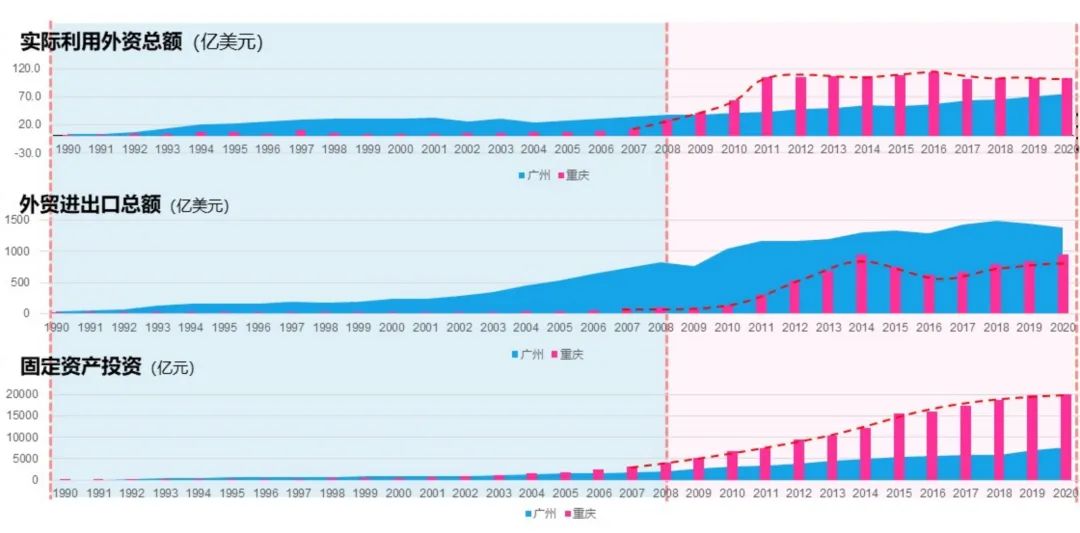

1990-2020年重庆实际利用外资、进出口总额等情况

来源:自绘

改变区位限制成就全国工业重镇

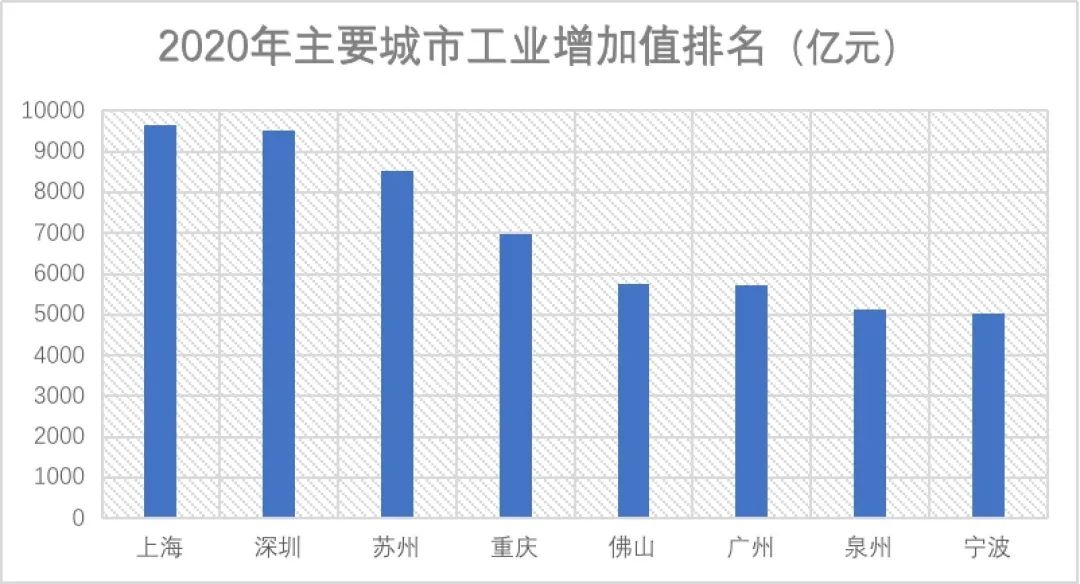

重庆坚持以制造业为中心,久久为功,近十年通过精准布局具有全国乃至世界影响力的电子信息和汽车制造两大产业集群,实现制造业对经济增长的贡献率高达45%,2020年重庆工业增加值完成6991亿元,排名全国第四。

数据来源:各地统计年鉴

打破传统贸易格局成为国家内陆开放高地

中欧班列(渝新欧)的开通开创了亚欧国际运输新格局,依托构建起的“1+2+7+9”国家级开放平台以及四向对外开放大通道,重庆快速从内向型经济转向内外型相结合,近十年重庆外贸进出口总额年均增速高达41%,连续多年保持全国最快增速。

数据来源:重庆历年统计年鉴

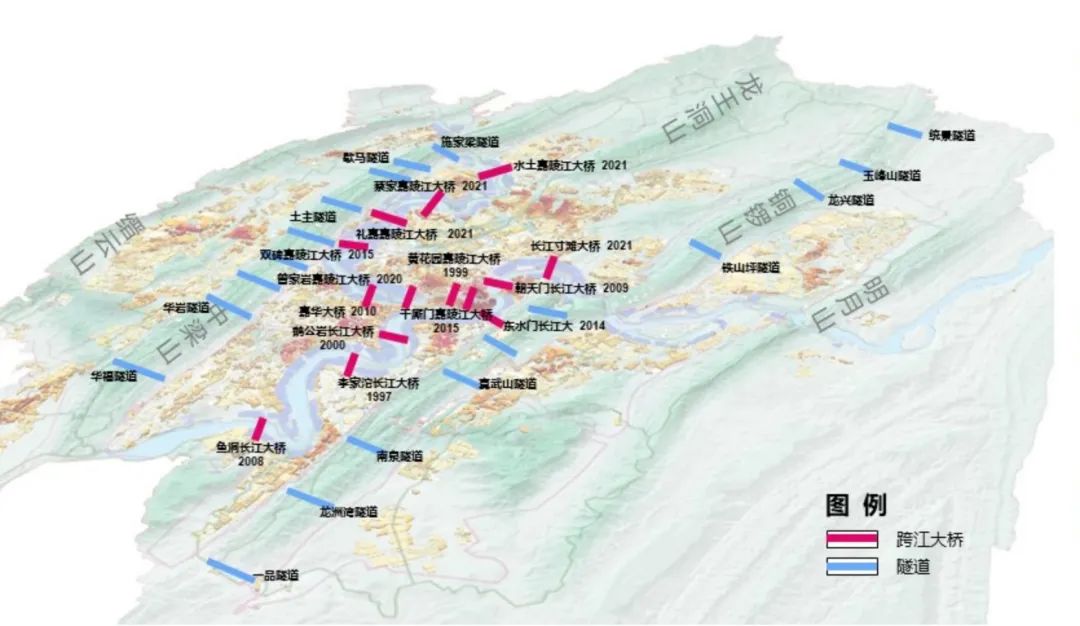

突破重重地理禁锢成就超级山城

重庆作为世界上唯一建在平行岭谷的大城市,受限于地理条件,城市建设的主战场长期拘囿于四山、三谷的“鸡爪型”槽谷。直辖后,重庆全面推动以重大交通设施连山、跨江、融城,2020年中心城区常住人口1034万人,是西南地区首个迈入超大城市行列的城市。

直辖后重庆主城区主要跨江大桥和隧道分布示意

来源:自绘

03

重大举措

放眼全球,布局“大产业”

坚持“无中生有”,成就全球电子信息产业基地。作为高物流成本的内陆城市,如何承接沿海产业,融入全球产业分工一直是重庆面临的重要瓶颈。2008年后,重庆通过创新性地引入“垂直整合产业链模式”,创新性地开创西经陆路直取欧洲的“中欧班列”,吸引了一大批IT巨头落地合作,在运输成本较高的西部地区建成了世界级的电子信息产业基地,2020年重庆笔记本产量占比全球40%,连续七年全7球第一。

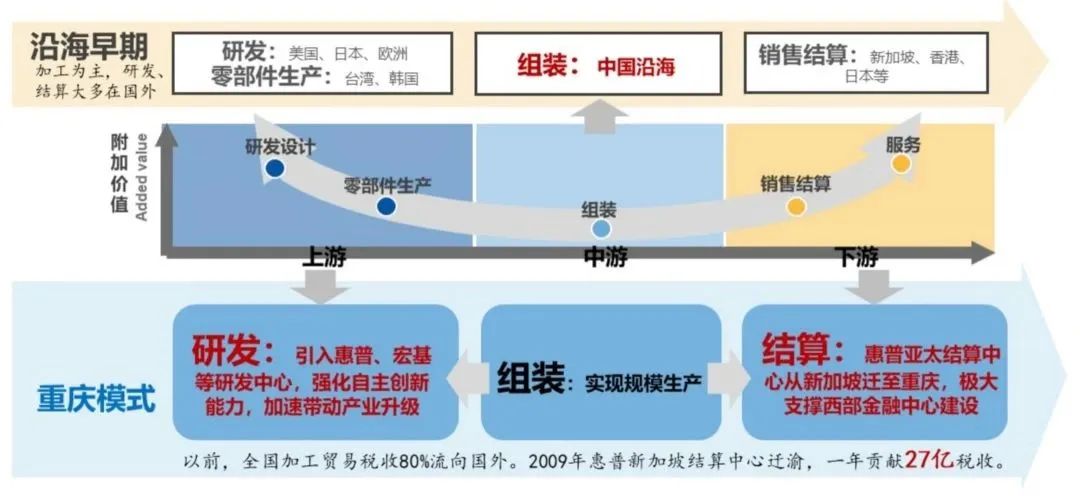

两端延伸,锁定结算与研发,让电子信息产业“微笑起来”。在生产组装基础上,重庆锁定上游研发和下游结算,围绕研发,引入惠普、宏基研发中心;围绕结算,把惠普亚太结算中心从新加坡迁至重庆,当年对重庆税收贡献了高达27亿元,此后,重庆着重从加工贸易的离岸金融结算、电子商务结算、金融要素结算、公司总部结算四个方面推进,全面支撑重庆西部金融中心建设。

重庆电子信息产业“微笑曲线”

来源:自绘

海陆链接,开创“大通道”

首提“渝新欧”,开辟陆路新通道。直辖初期,受限于对外通道不畅,重庆参与国际贸易严重依赖于上海、青岛、广州等沿海城市港口。在引入电子信息产业链后,为破解产业发展瓶颈,重庆率先建立“五国六方”(五国:中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、德国、波兰)联席会议合作机制,制定“五定班列”,即定点、定线、定频次、定时、定价;联合成立渝新欧公司,开创性地谋求利益共同体,与此同时,积极申请纳入中欧“安智贸”试点(内陆首个),推动沿线海关一体化。三大举措解实现了货运时间从30多天缩短到12天,运输成本从每箱8000美元降低到6000美元,节约1/4。2015年后重庆首提陆海新通道,并积极推动陆海新通道上升为国家战略,全力助推国家“一带一路”大动脉建设。

新时期,重庆围绕“开放通道+开放枢纽+开放平台”不断筑牢内陆开放高地。目前,基本形成以大产业为内核、以四向大通道为载体的开放枢纽和门户,重庆GAWC世界排名,从2012年的HS提高到2020年的Beta+,8年间迅速提高了126位,逐步从海权时代的“全球化边缘者”迈向海陆融合下的全球化一级参与者。

重庆四向“大通道”

来源:自绘

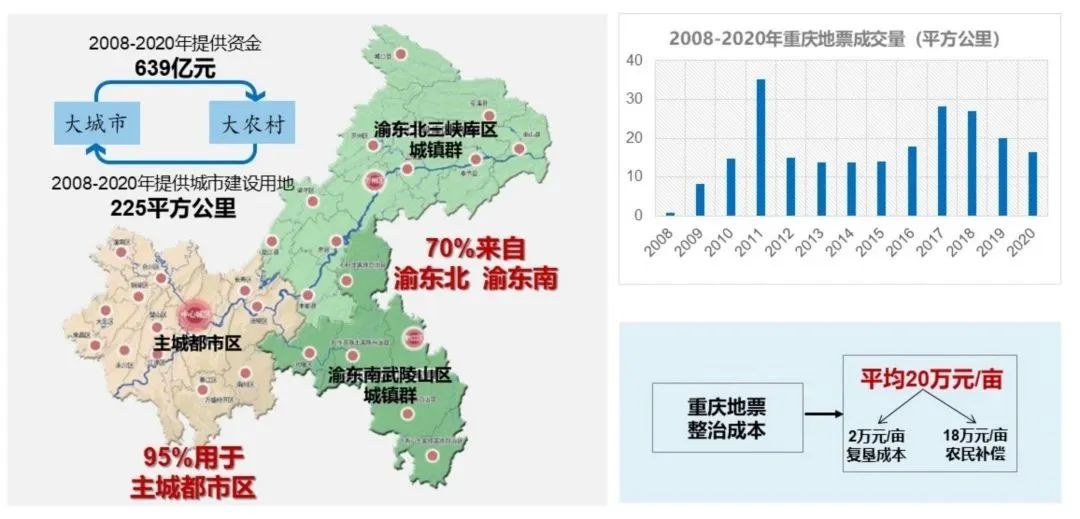

土地改革,首创“地票子”

地票制度突破重庆城乡地理纵深过大的限制,支撑重庆“超大城市”空间拓展。面对重庆农村人口大规模流出,常住人口户均村庄建设用地高达400-600m2的市情,2008年,重庆首创地票制度,构建了城乡市场化的土地流转机制。2008至2020年,重庆通过地票制度,推动农村地区为城市建设提供了高达225平方公里的建设用地指标,同时城市地区也为农村发展提供了约639亿元资金。目前,重庆农村居民点用地规模仍然高达2347平方公里,占全市建设用地约50%。“后国土空间规划”时期,重庆仍然可以通过地票制度破解城市建设用地紧张的难题,发挥对城市社会经济建设强有力的土地支撑和保障。

重庆地票制度发展成效

来源:自绘

新时期重庆落实国家山水林田湖草系统治理,创新“生态票”。由于全域地理资源差异大,面对全部复垦为耕地的模式遇到一定阻碍,2018年,重庆市委市政府印发了《关于拓展地票生态功能促进生态修复的意见》,将地票制度中的“复垦类型”从单一耕地拓展为耕地、林地、草地等,拓展地票的生态功能,截至2020年底,重庆成功交易生态地票4447亩,努力实现“生态赢、乡村赢和农户赢”。

04

小 结

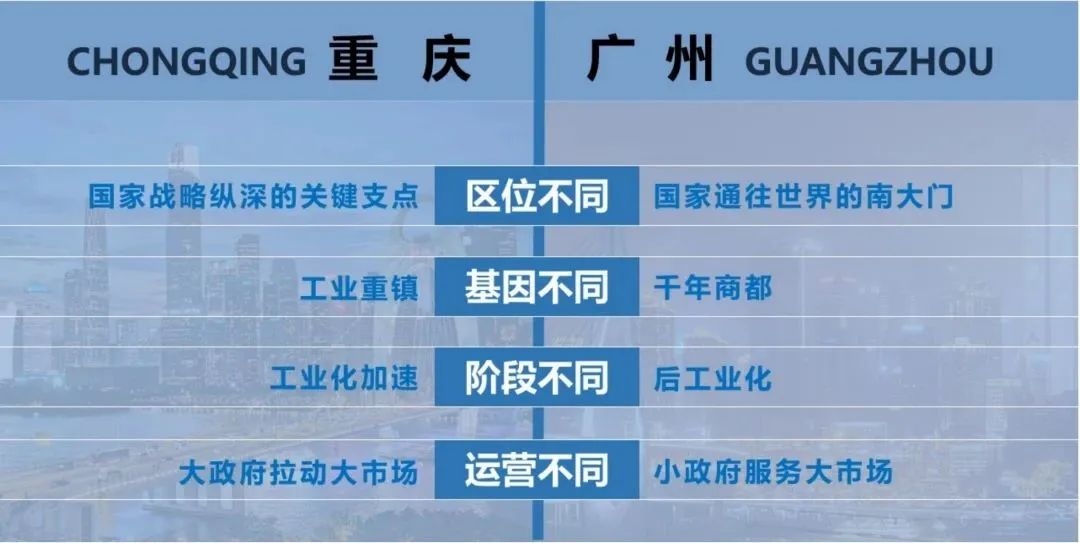

广州和重庆两座城市,区位条件不同、城市基因不同、发展阶段不同、运营模式不同,却也都要围绕“立足自身、带动区域、服务全国、走向世界”的使命,建设更高水平的国家中心城市,代表国家参与全球竞争与合作。新时期的重庆在对外开放、产业发展、土地制度、城市营销等诸多方面都有很好的创新举措和示范意义,也希冀对广州有所启示和借鉴。

来源:自绘

|供稿|

西南分院

|编辑|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):城市眼|重庆城市发展动力机制浅析

规划问道

规划问道