一、引言

1.1

国土空间规划改革提出了全域全资源要素统一管理的要求

2018 年 3 月,国务院组建自然资源部,全域的空间规划体系迎来重大变革。自然资源部统一执行城乡规划管理职责与各类自然资源调查及管理职能,真正意义上开始尝试全域全资源要素的统一管理。这一时代背景意味着在生态文明时代,协调城市与自然的矛盾冲突关系、解决资源环境承载力和空间开发的适宜性之间的不平衡关系尤为重要。因此过去从城市边缘地或景区边缘地出发的单向研究视角也应随之发生转变,从双向视角出发探讨城景边际地区对城市和风景名胜的保护缓冲、协同利用的价值更为突出,而针对该区域的资源判定、科学利用方法的研究仍较为缺乏。

1.2

城景边际地区为城市与自然交界带,区位重要但矛盾频出

1.3

庐山市的设立,为城景融合提供了良好的保障

20 世纪 80 年代起,庐山风景区管理长期分属于不同地方及部门。山体面积近 300 平方公里的庐山,分属庐山管理局、庐山自然保护区,以及九江市的星子县、庐山区、九江县管辖,多头管理等问题曾撑起困扰着庐山的发展。2016 年 5 月,庐山市的挂牌成立从体制上解决了上述问题,彻底打破了原本“一山多治”的局面。自此,庐山成为一个同时拥有风景区与城镇空间的综合功能的城市,这为统筹城景一体、城景融合提供了良好的保障。

二、理论基础与研究框架

2.1

相关研究与发展

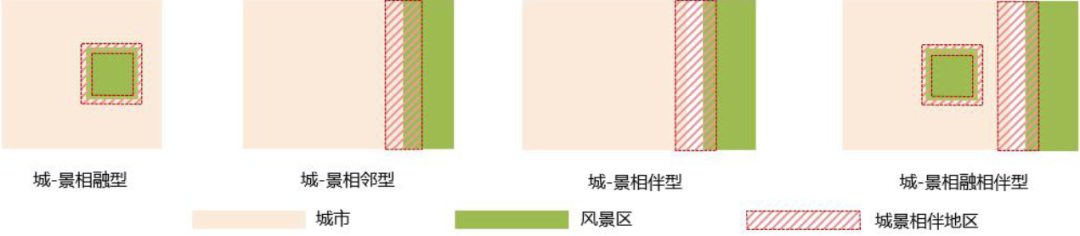

2.1.1 城-景关系发展探究

城市与毗邻城市的风景名胜区发展至今,存在着诸多矛盾,相互制约的发展局面比比皆是,主要体现在用地、生态、人居、美学等几个方面。邓武功(2007)基于城市风景区和城市之间存在着的诸多矛盾,分别从城市视角、城市风景区视角及两者相互关联的视角,尝试提出解决城景矛盾、促进城景发展的 10 个途径针对城市型风景名胜区边缘地带,提出城市与风景名胜区边缘地带的矛盾集中体现在保护和开发、短期利益与长期利益、游憩旅游需求大和对城市型风景名胜区边缘地带利用不足、风景名胜区发展与城市发展之间的矛盾,提出了对城市型风景名胜区边缘地带积极利用的指导原则和策略将城景问题梳理为发展方向、产业布局、生态环境、重大基础设施、视觉影响等方面的不协调问题,并建立了城景协调规划技术框架。可见城与景的交界地带的发展关系矛盾问题,已经引起了广泛的关注和研究。城景边际地区作为城景两者的交界地带,土地与人口构成复杂,是城景矛盾最为主要的空间载体,它主要表现为不会借力景区资源或过度使用景区资源。因此,城景边际地区的合理发展与管控,对于促进城景融合具有较大的实际意义。

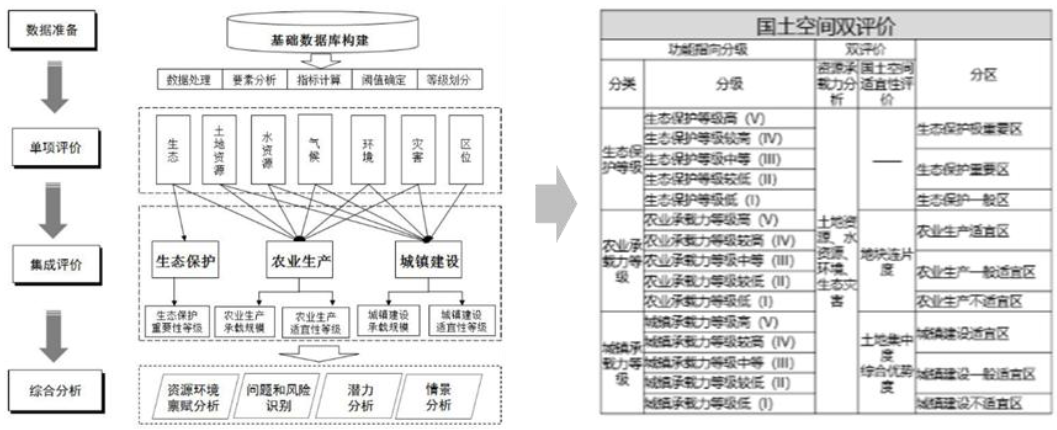

2.1.2 国土空间双评价的选择

目前学术上对城景边际地区这块区域仍缺乏有针对性的研究,多以与景相邻的城市或与城市相邻的风景区为研究对象,单向思考城市或景区的发展途径,并且在方法上多局限于定性分析与描述。城市空间与风景名胜区的评价方法在目标与具体技术方法上都有一定的差异性,对于在城景边际地区应用也存在一定的不充分性。为探究城景边际地区的合理发展与管控方法,本研究认为需从城市与风景区双向角度思考,首先进行空间要素识别,在此基础上分析发展特征,国土空间双评价的出现为城景边际地区的初步判断提供了基础。

国土空间双评价包含资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价,两者是串联递进的耦合逻辑关系,前者确定资源利用上限、环境质量底线和生态保护基线,后者则判定是否适宜开发、以何种方式开发、开发强度大小,最终导出用地适宜性分区、开发限制性分类和风险警示性分级等地类图斑识别,从而多向支撑国土空间规划。其技术流程分为“数据准备——单项评价——集成评价——综合分析”等步骤。最终形成主导功能空间和多宜性空间的图斑空间分布,进行国土空间开发适宜性组合情景分析与规划决策。农业开发主导功能的空间侧重农业生产、耕地保护,建设开发主导功能的空间侧重城镇开发,生态保护主导功能的空间则侧重保护,此外,还会形成适宜多个功能的多宜性空间,如建设农业双宜空间。

基于以上思考,本研究提出针对城景边际地区,在进行国土空间双评价判定空间基本使用类型的基础上,应引入以游憩体验、风景资源价值为主要影响要素的休闲适宜性潜力评价修正,以构建完整包含城的要素与景的要素、双向考虑的评价修正体系。

2.2

方法路径

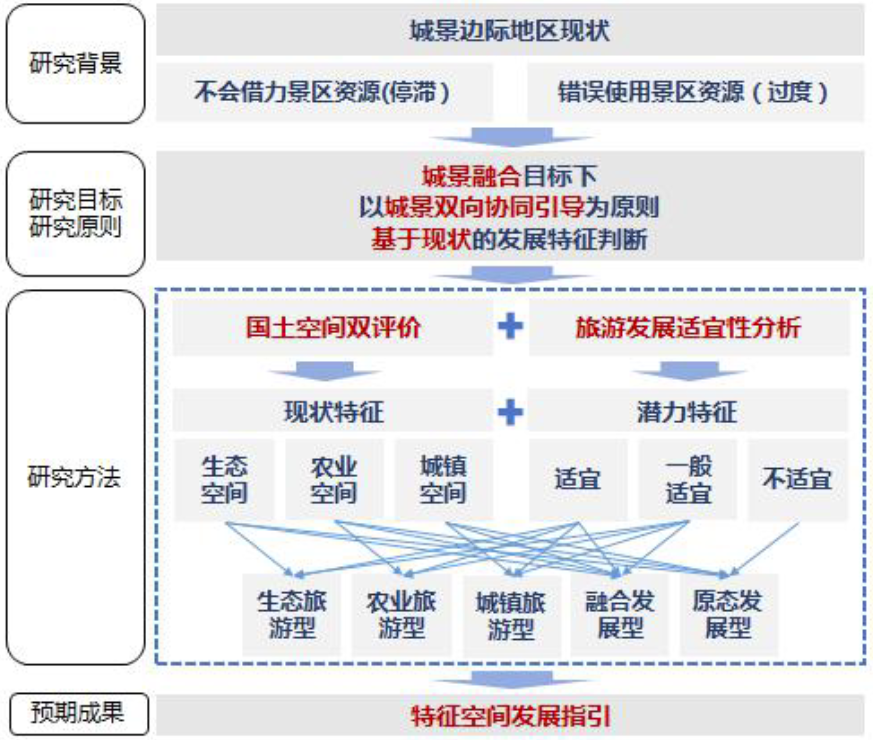

2.2.1 技术路径

本研究以城景融合为目标,以现状发展特征和休闲潜力特征双重导向为原则,以 GIS软件为平台,基于国土空间双评价,针对城景边际地区的特征进行休闲适宜性潜力评价修正,精准判断城景边际地区发展特征,并进行发展指引。

技术路径图

资料来源:作者自绘

2.2.2 国土空间双评价

国土空间双评价给了我们进行现状特征分析的契机和方法模型,包含了资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价,本研究期望运用国土空间双评价机制,分析得出城景边际地区的开发适宜性结果,并根据结果划分三区三线,区分生态空间、农业空间、城镇空间等类型。

国土空间双评价技术流程图

资料来源:《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(试行)》

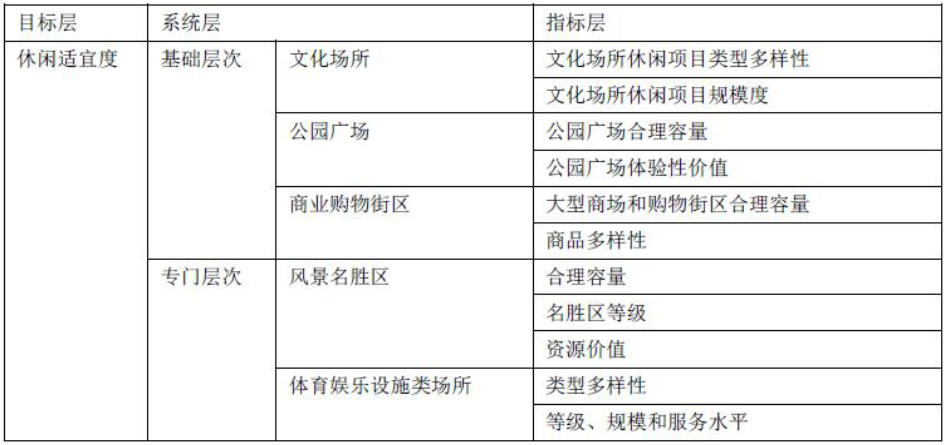

2.2.3 休闲适宜性潜力评价

经过研究发现,相邻的景区与城市在经济、社会等各方面产生一定程度的叠加。这种叠加在日常休闲游憩,旅游开发与建设等方面显得尤为明显:一方面风景区是城市市民日常开展休闲、游憩活动的绝佳场所,也是游客前来游览度假的最佳选择;另一方面,城市的基础服务设施又为前来风景区的游客提供了良好的保障。

因此休闲适宜性的潜力评价应全面衡量城景边际地区的休闲游憩总体水平,包含基础层次的城市休闲要素评价指标与专门层次的风景区休闲要素评价指标,针对文化场所、公园广场、商业购物街区、风景名胜区、体育娱乐设施类场所五类二级指标制定十大三级指标。

休闲适宜性潜力评价指标体系表

资料来源:作者自绘

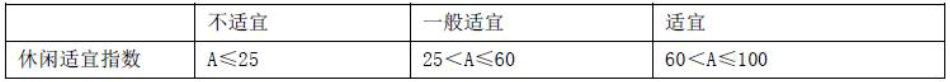

休闲适宜指数划分表

资料来源:作者自绘

2.2.4 耦合分析及发展指引

将国土空间双评价的空间类型划分结果与休闲适宜性的等级进行耦合分析,得到城景边际地区空间发展特征分类矩阵。将城景边际地区划分出五种发展特征类型:生态旅游型、农业旅游型、城镇旅游型、融合发展型、原态发展型。

城景边际地区空间发展特征分类

资料来源:作者自绘

(1) 生态旅游型

休闲适宜较高的生态区域,一般位于靠近景区的地带,适合依托优质山水生态环境开展观光旅游、运动体验、科普教育等旅游活动。

(2) 农业旅游型

一般位于城景边际地区中部地带,位于农业空间,适合在乡村田园地区开展休闲农业、农耕体验、农家民宿等旅游活动。

(3) 城镇旅游型

一般位于靠近城市的地带,位于城镇空间,适合依托城市旅游资源,融入城市观光、人文体验等旅游活动,适当建设旅游服务设施,提高综合服务能力。

(4) 融合发展型

在三类空间中都有分布,休闲发展适宜性等级为“一般适宜”,适合开展以一、二、三产为主,以旅游开发为辅的旅游产品体系,并为城镇居民提供日常休闲游憩的场所。

(5) 原态发展型

属于三类空间中不适合开展旅游的地区,保持原态,自然发展即可。

三、庐山市城景边际地区

发展特征分析

3.1

庐山市城景边际地区发展背景

庐山国家级风景名胜区作为世界级的旅游目的地,对于周边地区的发展具有极强的带动力。但是,同属于庐山景区周边的九江市和庐山市的发展水平却存在较大差异。九江市为庐山景区提供服务配套,得以稳定发展,并已逐步树立起城市品牌。相较之下,庐山市北靠庐山、南临鄱阳湖,资源禀赋优厚,但发展态势却并不理想。其核心问题就在于庐山风景区的管理单位是独立于城市的,其所做的风景区规划主要服务于景区,对城市的发展考虑较少,因此,城-景管理权限分立就导致了周边部分城市难以依托庐山景区而发展。然而,2016 年庐山市撤县设市,将庐山景区的三分之二纳入其行政范围,赋予其综合管理景区与城区的管理职能,为城景统筹发展提供了契机。

3.2

国土空间双评价指导下的庐山市三区三线管控

首先,对庐山城景边际地区进行国土空间双评价。国土空间双评价由资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价构成,是未来规划研究的趋势所在。因此,本研究即与国土空间规划进行衔接,运用双评价方法体系对庐山城景边际地区进行基础性评价。由此得到国土空间开发适宜性结果,通过三区三线的分析,判断生态空间、农业空间、城镇空间的基本分布结构,划定市域重要生态空间的分布状况。

3.3

休闲发展适宜性分析

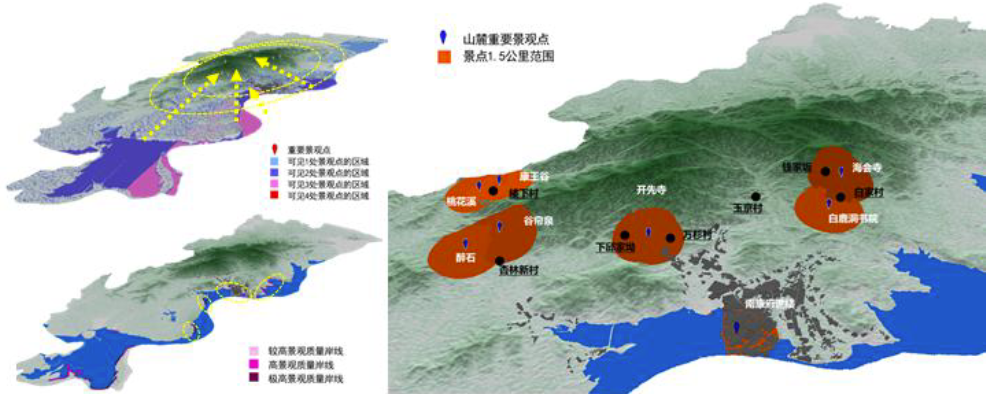

可见性可达性分析图

可见性可达性分析图3.4

综合评价分析

综合评价分析结果

资料来源:作者自绘

四、庐山市城景边际地区

空间分类发展指引

4.1

庐山市城景边际地区空间类型划分

4.1.1 生态旅游型

4.1.2 农业旅游型

这类空间主要由庐山南麓零散分布着的农业空间构成,靠山面湖的田园风光较为独特,与庐山名人陶渊明所描绘的田园生活相契合,具备发展农旅融合产业的潜力。在这类空间里,植入休闲农业、农耕体验、农居风貌参观等旅游体验活动,植入庐山田园诗作文化元素,与名山名湖旅游品牌差异化发展,也是对庐山旅游业态的补充。

4.1.3 城镇旅游型

这类空间主要由休闲游览适宜性较高的庐山边缘城镇空间构成,以西南部峰德新区为主,这类空间是城市边缘与自然环境交融的区域,景观价值与游览可达性高,且城市服务舒适便捷。在这类空间里,通过城市设计等规划手段优化景观界面,布局公共空间,集城市休闲、自然观光、文化体验于一体,打造成为地方文化名片与主客共享的优质空间。

4.1.4 融合发展型

这类空间由休闲适宜性适中,景观游览价值不高,旅游资源点也较少。建议这类空间依据城市产业布局和自身特色发展其他产业,如现代农业、绿色工业、特色商贸业等产业类型,在此基础上,适当植入旅游活动,形成其他产业为主、旅游为辅的产业格局。

4.1.5 原态发展型

这类空间由休闲适宜性较低,不适合发展休闲旅游,宜保持原有发展状态,或遵循相关发展规划进行发展。

4.2

分区三维弹性引导

我国现行的控制性规划体系下,对城镇或者风景名胜区空间的管控往往通过指标的限制和具体区线的划分来实现。这种通过对具体的国土空间设置硬性指标进行管控的方式在城景边际地区多元功能属性的特征下缺乏弹性。同时,现行管控标准偏重于建筑密度、容积率等建设指标,对城景边际地区的功能和生态保护方面缺乏指导。

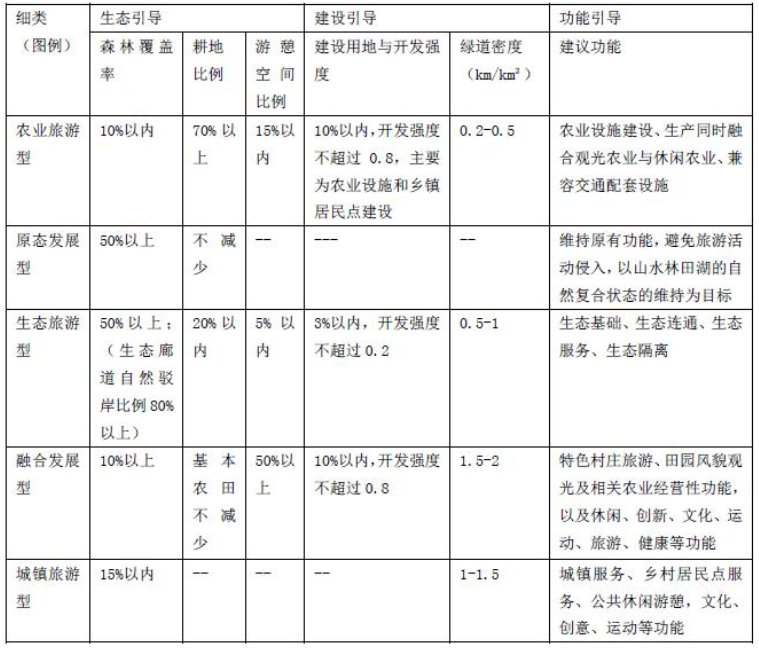

城景边际地区的管控应充分考虑风景名胜区生态保护和城郊资源利用并存的特性,并结合功能混合的思路,在空间管控中以更具针对性的包含了生态引导、建设引导和功能引导三个维度的引导性规划替代单纯的用地指标控制。这种三维引导更全面地涵盖了城景边际地区涉及的各个要素,为景区的保护发展与城郊的资源利用提供了统筹协调力度更强的指导。引导原则如下:

(1)为了使引导策略更具灵活性和弹性,在管控指标的设置中采用区间的形式,在体现规划精神、保证人与自然和谐共生的基础上尽可能减少对开发活动的束缚。

庐山市城景边际地区各类型空间发展引导表

资料来源:作者自绘

五、研究展望

作者介绍

刘晓 屠颖星 张曼曼 葛凡华 上海同济城市规划设计研究院有限公司

本论文在“2020/2021中国城市规划年会 专题会议十七:优化空间组织,推进协同发展”宣读

因篇幅原因有所删减

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):年会论文宣读 | 空间规划视角下城景边际地区发展指引研究——以江西省庐山市为例

规划问道

规划问道